Полная версия

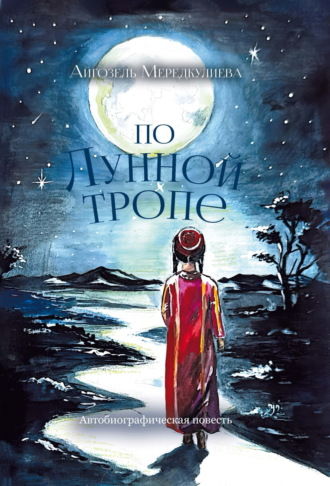

По лунной тропе

Айгозель Мередкулиева

По лунной тропе. Автобиографическая повесть

Посвящаю эту книгу памяти моего любимого мужа Джерарда.

Он был всегда рядом и первым услышал эти истории.

Его поддержка и вера в меня сопровождали меня на всем пути к этой книге.

Художник-иллюстратор Дженнет Юсупова

© Айгозель Мередкулиева, текст, 2025

© Издательский дом «ВоокВох», оформление, 2025

Предисловие

Эта книга – мои воспоминания, мемуары туркменки, выросшей в традиционной многодетной семье. На ее страницах я рассказываю о том, как мне удалось изменить свою жизнь, не полностью отказавшись от наших обычаев, но найдя в них важный для меня смысл и ресурс.

Признаюсь, мне было трудно писать о запретах со стороны моих родителей, которым время от времени приходилось серьезно обдумать то, что они изначально считали правильным, и пойти мне навстречу. Ведь я выбрала путь, который серьезно отличался от пути женщины из традиционной семьи. А потому и вопросы, которые приходилось решать моим маме и папе, часто были для них сложны и непривычны. Порой они даже не понимали, о чем я говорю. В таких случаях родители качали головами, ссылаясь на роль дочерей в мусульманском обществе, и, чтобы оправдать очередной запрет, приводили бесконечные примеры из жизни наших родственников и знакомых. Примеры, которые не имели ничего общего с моим выбором и моей судьбой.

И, надо сказать, я всегда чувствовала несправедливость наших обычаев. Ведь то, что в наших семьях запрещалось женщинам, разрешалось мужчинам. Вернее, у мужчин всегда и всюду была полная свобода.

Выбор жениха, поступление в университет – мои родители постоянно пытались решить все это за меня. А как они запаниковали, когда я собралась пойти в аспирантуру!

Они снова и снова напоминали мне о роли старшей дочери – той, что всегда присматривает за младшими и помогает по хозяйству. Какой университет, какая аспирантура?! И все-таки каждый раз, упрекнув меня, помолчав, огорчившись, они… соглашались со мной. Честно говоря, потом я и сестер научила отстаивать свои взгляды на семейном совете.

И теперь, когда прошло столько лет, я могу с уверенностью сказать: мне повезло с родителями, ведь они были со мной не так строги, как родители в большинстве других туркменских семей.

Благодаря их поддержке я всегда знала, что на правильном пути. И вот – очередной этап пройден. Написана книга. Правда, теперь мне некого спросить, стоит ли ее публиковать или лучше положить в папину заветную тумбочку – туда, где хранились его дневники и письма, – пусть себе лежит, дожидается внуков и правнуков! Теперь уже я – и только я – решаю, что мне делать с моей жизнью, с моим творчеством и моим наследием. Но так же, как когда-то, я волнуюсь и трепещу. Потому что теперь моими критиками будут не родители, а читатели.

В этой книге вы обнаружите забавные зарисовки из моего туркменского детства, трагичные эпизоды из моей взрослой жизни, любопытные заметки о языке и культуре туркмен, а также вкусные рецепты национальной кухни, по которым можно приготовить туркменское блюдо.

А еще я искренне расскажу вам о том, как простая девчонка из Ашхабада стала переводчицей при Евросоюзе и поселилась в Бельгии, обзаведясь дачей на Кипре.

Я буду с вами открытой и честной. Такой, какая я и есть на самом деле.

Итак, я начинаю свой рассказ.

Пролог

– Тебе должно быть стыдно! Ведь тебе уже пятьдесят! – сказала мама, и я вздрогнула. Признаться, я ждала этого. Мне должно быть стыдно. Ведь я уже зрелая женщина, и у меня даже есть внучка. Стыдно. Стыдно выходить замуж. Тем более за иностранца.

По правде сказать, я давно думала, как к этому отнесутся мои родители. И заранее готовилась к этому разговору. Наконец я решилась. Приехала к ним, мы сели, как обычно, в гостиной. Мама налила всем чай. И я сообщила им, что собираюсь замуж за иностранца. Родители явно очень растерялись. Сразу замолчали и принялись оглядываться на дверь, будто там притаился мой жених. Пауза была долгой, но я чувствовала какое-то особенное беспокойство. И вдруг мама встала и почему-то направилась на кухню. Вскоре мы услышали, как она загремела посудой. Похоже, она собиралась готовить обед.

Папа сидел молча, без движения, не меняясь в лице. Наконец мама вернулась к нам. И тут же стала причитать про работу, семью, детей. Мне должно быть стыдно. Стыдно выходить замуж. Ведь мне пятьдесят, и у меня уже внучка. А выйти замуж за иностранца – вообще позор.

Я слушала маму и старалась держать себя в руках. Хотя все, что я чувствовала тогда, – это ужасная, разъедающая жалость к себе. Целых двадцать два года я была одна, училась, работала, растила сына.

Мой муж погиб по до сих пор непонятной причине, а я в одиночку старалась найти виновных в его смерти. Бегала по чиновникам, пыталась что-то разузнать. А они только злились на меня за то, что к ним прорвалась какая-то тетка и требует ответов на свои вопросы, а с ней нет даже ни одного мужика! Хоть бы брата привела или отца! Но мне было все равно. Я хотела правды. И не получала ее.

А ведь я отлично помнила тех, кто был в тот вечер в одной машине с моим мужем, и все же я не смогла ничего доказать. Ничего.

Я думала обо всем этом, пока моя мама продолжала ворчать, дескать, мне уже пора успокоиться, а не подыскивать себе женихов, да еще и в других странах!

Часть первая

Запах маминого хлеба

Глава 1

Корни и ветви

Уже очень давно я хотела написать что-то д интересное и особенное, что было и есть в моей семье. Хотелось все это отобразить на бумаге, для моих внуков и правнуков. Порой даже представляла себе целые эпизоды из своей жизни, точно как в кино…

Но как писать? С чего начать? Как правильно построить самое первое предложение, чтобы оно сразу же заинтересовало моих будущих читателей? Как правдиво отобразить все прекрасное? Хотя я не могу упустить ни одного трагичного момента моей жизни.

Родилась я в традиционной мусульманской семье. И рассказ свой хочу начать со знакомства с моими предками.

Рассказ о дедушках

В одном из маленьких районных поселений жил старик, которого звали Ашир, но друзья и соседи называли его Ашир-Кор — «слепой старик». Он не был слепым, у него косил один глаз, но все же ему дали такое прозвище. Но дед не обижался, он уже привык.

Имя Ашир означало «энергичный человек, который мог выйти победителем из трудной ситуации и обладал сильной волей и упорством».

Это имя очень подходило этому старцу, его даже выбрали башлыком (то есть старейшиной) на селе. Каждый мог к нему обратиться с любым вопросом, прийти за советом или помощью.

Изо дня в день к нему приходили жители села. Они садились в тени старой юрты – гара-ой (с туркменского – «черный дом») – и обсуждали свои проблемы.

Туркмены вели кочевой и полукочевой образ жизни, поэтому юрты можно было легко поставить, а потом собрать перед следующим переселением. Гара-ой были традиционным жилищем. А в оазисах строили постоянный, глинобитный дом из кирпича с плоской крышей и несколькими окнами.

Среди прикаспийских туркмен были распространены деревянные дома, и крытая веранда служила местом отдыха и сна в летнее время.

Сейчас юрту ставят в качестве летнего жилища, на отгонных и сезонных пастбищах они служат пристанищем для чабанов. Такая юрта была семейной реликвией и символом продолжения рода и передавалась из поколения в поколение, в центре всегда находился очаг, который считался священным местом.

Когда старшие дети отделялись от родителей, в юрте оставался самый младший сын. Хозяйство у него было общее с отцом, и он был наследником всего богатства.

Когда-то этот дед был женат, и у них с женой было трое детей. Жена Аннасолтан – очень скромная женщина, была ему идеальной спутницей. Но ей не суждено было прожить долгую жизнь и встретить старость. Она умерла еще молодой, оставив мужа с детьми.

Старшей дочери было всего 17 лет, и ей пришлось взвалить обязанности матери на себя. По старинному обычаю всем хозяйством заправляли женщины.

Недалеко от них, в соседнем селе, жил другой старик по имени Аннагулы Потра. Его имя означало «безмятежный, азартный». Он на самом деле был жесткий и строгий глава семьи, но мог легко попасть под чужое влияние. Его называли Яшу ли Потра.

Яшули – с туркменского, состоит из двух слов – «яш» (жизнь, возраст) и «улы» (большой, взрослый) – человек почтенного возраста, умудренный старостью, старейшина. Используется как уважительное обращение к пожилым людям в странах Средней Азии.

Вот этот Яшули был таким мужчиной, что соответствовало его имени. Он оберегал свою семью любыми способами, мог и по-хорошему поговорить, а мог и силой добиться своего. Любил охоту и никогда не возвращался без добычи. На речку он не тратил времени, рыб там почти не найдешь, местные мальчишки всю рыбу выловили, поэтому ему было неловко соревноваться с детворой.

Он промышлял по-крупному: то кролика, то птицу, а то и козочку приносил неизвестно откуда. В доме у него жена и шестеро детей, и он должен их прокормить. Двух старших дочерей уже выдали замуж, а вот для старшего сына не могли подобрать девушку. Им нужна была красавица-невестка, чтобы была трудолюбивой. Но в первую очередь она должна понравиться не мужу, а свекрови, та собиралась оценивать будущую родственницу как хозяйку дома. Во вторую же очередь невестка должна стать послушной женой.

Так и жили эти яшули каждый на своем месте. Но судьбе было угодно сделать так, чтобы они встретились.

Яшули Потра по какому-то вопросу понадобился совет, он не знал, к кому обратиться, пока кто-то не рассказал ему о башлыке из соседнего села, что тот умен и сможет помочь.

Потра решил отправиться к нему, сел на свою старую темно-бурую лошадь и поскакал. Дорога была не из легких, хотя не дальняя, но деда это не пугало, за свою жизнь ему не раз приходилось ездить из одного села в другое.

Наконец он подъехал к дому и стал привязывать лошадь к тутовому дереву, с которого падали черные фрукты прямо на землю и разбивались. Жаль, что детишек соседских не видно рядом. От дерева шел сладкий аромат шелковицы. Дед сорвал парочку и положил себе в рот, а сам разглядывал жилище и двор башлыка.

– Дом у них больше, чем наш, да и юрта поуютнее, – пробормотал он и призадумался.

Затем подошел к юрте, надеясь увидеть хозяина, но его там не оказалось. Из большого дома вышла молодая девушка, сказала, что отца нет, но скоро будет, пригласила гостя пройти в юрту, она принесет ему чай. У деда вдруг замерло сердце, он быстро заморгал, когда увидел ее красоту. Она была высокая, статная, с мраморно-белым лицом, у нее были длинные черные косы, которые еще ярче подчеркивали его белизну. Глаза такие же черные, как ее волосы. На ней было цветное платье из шелка, которое грациозно облегало ее фигуру.

На доли секунды он замер, но быстро очнулся и согласился присесть, подождать хозяина.

И тут на пороге показался старик, мужчины поздоровались, а потом сели и за пиалой чая обсудили все вопросы. Гость стал прощаться и направился к своей лошади. Но дочь хозяина он больше не увидел.

Весь свой путь обратно он глубоко вздыхал и уже строил какие-то планы. «Надо будет старуху обрадовать, – подумал он, – рассказать ей обо всем».

Подъехав к дому, сразу позвал жену и быстро заговорил:

– Слушай, жена, я знаю, к кому мы пойдем свататься.

– Куда свататься? О чем ты говоришь? Тебе, наверное, солнце напекло голову. Поехал в эту жару к какому-то башлыку, – принялась ворчать жена.

– Да ты послушай сначала, – взволнованно продолжил старик.

– Потом, потом, я только прилегла, голова разболелась от этой жары, – промямлила его жена и пошла к себе в кибитку.

Но не прошло и месяца, как Яшули Потра со своей свитой направился в соседнее село. Он действительно решил сосватать своего сына к дочери того башлыка.

Старики поговорили, поспорили насчет калыма, обсудили, кто возьмет на себя затраты на свадьбу, и, в конце концов, договорились.

Рассказ о бабушках

Жили были две будущие бабушки. Одной из них всего 17 лет, другой же 46. Очень интересно, необычно и неожиданно пересеклись пути этих женщин.

Первую из них звали Акнабат, она была невысокого роста, с хорошо сложенной фигурой. Ее черные длинные волосы заплетены в косы. Вся красота была в ее скромности. Заботливая и внимательная к своим родителям, молча выполняющая свои дочерние обязанности. И в какой-то мере значение ее имени очень красочно отражалось в ее характере: добрый и прозрачный, как кристалл, но в то же время теплый, не резкий, терпеливый, стыдливый. Вот эти черты ее характера заключались в ее скромности, которая подчеркивала ее красоту, так в старину и говорили.

Акнабат – в переводе с туркменского «белый сахар», произошло от слов «ак» (белый] и «набат» или «нават» (среднеазиатская и иранская сладость] – традиционная разновидность леденцового сахара в виде крупных кристаллов, который готовят из сахарного сиропа и виноградного сока.

Как только ей исполнилось 17 лет, родители стали думать о том, чтобы выдать ее замуж.

У нее самой не было желанного жениха, как это было в старину, и ничего удивительного в этом не было. У отца с матерью тоже не было никого на примете. Но в один прекрасный день, откуда ни возьмись, как будто ветром занесло, отец услышал от соседа, что в дальнем селе их района живет вдовец и ищет хозяйку дома. Недавно у него умерла жена, и остались трое детей, им нужен присмотр и забота.

И нежданно-негаданно ее выдают замуж за этого мужчину, который на 27 лет старше нее, он почти в возрасте ее отца. Ее никто не спрашивает, желает ли она выходить замуж. А если бы она спросила, ей бы ответили: «Так надо!» Для ее родителей вопрос о возрасте не имел большого значения, главное, чтобы дочь вовремя вышла замуж и была счастлива. Для родителей это означает, что у дочери будет дом, своя семья и дети. Муж будет заботиться о ней, она станет хозяйкой в своем доме, что придаст ей большей уверенности в себе, и это будет радовать ее родителей.

Обращаться к мужу на «вы» и называть его «мой господин», став ему послушной женой, оказалось не так трудно. Но помимо этого, она должна стать матерью троих детей, которые почти одного с ней возраста. «Как же они будут называть меня?» – постоянно крутилось у нее в голове. Она не могла представить себя их мамой, ведь не она их родила. И в таком случае как она сама будет обращаться к ним? Старшей дочери было столько же лет, сколько ей самой. «Как ей поступить, как вести себя, если вдруг старшая дочь подойдет и назовет ее мамой?» – все вдаль уходили ее мысли.

Но ей не пришлось долго размышлять. Через несколько дней после свадьбы неожиданно подошла к ней красавица старшая дочь, обняла и попросила разрешение называть ее по имени. У Акнабат отлегло от сердца, ей было так приятно и стало так легко. Она подумала, что взрослая дочь может стать ей хорошей подругой. И они действительно подружились. Хотя им не пришлось жить долго под одной крышей. Буквально через год белолицая падчерица сама вышла замуж.

– Скоро я выхожу замуж, отец сосватал меня, – робко сказала падчерица.

– За кого тебя-то отдают? Ты его видела? – заинтересовалась Акнабат.

– Нет, я его не видела, но видела его отца, он приезжал к нам недавно.

– Тогда он и есть твой будущий свекор?

– Похоже, что так, – вдруг очень тихо ответила девушка, а сама наклонила голову, потом вдруг почти отвернулась, как будто задумалась, но было заметно, что она прослезилась. Из-за этого Акнабат сама расплакалась.

В назначенный день сыграли скромную свадьбу, приехали новые родственники и увезли красавицу-дочь. Акнабат осталась одна хозяйкой дома.

По всем мусульманским законам семья отца должна заплатить калым – дань. Мама рассказывала нам позже, что калым был очень скудненький. Не такой уж большой! По ее словам, принесли всего лишь четыре тысячи советских рублей, восемь «дохлых» барашков, так она называла тощих, шесть аладжа-монджук (бусы из разноцветных камушков) и пять отрезов «вшивенького» кетени. Мама была мастером выбирать точные слова, иногда с долей сарказма.

Многие столетия туркмены делают великолепный домотканый шелк – кетени. Ткут его на станках, которые называются «тара» или «тяре». Преобладание красного цвета в одежде туркмен является древней традицией, ему приписывались магические свойства способствовать жизненным силам природы и человека.

Именно из него и по сей день шьют наряды, в которые одеваются туркменские невесты. Платье бордово-красного цвета считается самым популярным среди туркменских женщин. «Гырмызы кетени койнек» – платье из красного шелка. Ширина этой ткани всего лишь тридцать сантиметров и для длинного платья нужно двенадцать метров.

Женский костюм состоит из штанов «балак», платья «кёйнек» с круглым вырезом, высокого головного убора «толпы» и халата-накидки «кюрте» или «пуренжек». Его надевают на голову невесты до прихода свадебного каравана. Кюрте всегда вышиты вручную, его орнаменты отличаются в зависимости от племени. Перед халата расшит серебряными украшениями в виде больших круглых монет, при ходьбе они издают приятный звук, который отгоняет злых духов и бережет невесту от сглаза.

Туркменские женщины любят много ювелирных украшений.

Итак, белолицая падчерица женщины по имени Акнабат пришла в свой новый дом, в свою новую семью. Звали эту падчерицу Гурбангозел.

Гурбангозел – имя состоит из двух частей: формы арабского мужского имени Гурбан (что означает «жертва, самопожертвенный») и женского имени Гозел (с туркменского – «красивая, красота, красавица»).

Мужа звали Ходжалы.

Ходжалы – в переводе «с покровителем», состоит из двух частей: первая часть от персидского слова «ходжа» (с туркменского – «покровитель, господин», может быть почетным титулом духовного лица; «ходжа» также употребляется как вежливое обращение к хозяину дома) и вторая часть – окончание «лы», означающее «с» или «из».

С первого же дня совместной жизни она смогла стать хорошей женой, и они были счастливы с мужем всю жизнь. У них почти не было больших разногласий и ссор, несмотря на то, что они не знали друг друга до свадьбы. Но быть идеальной женой – это одно. А идеальной невесткой – совсем другое, главой семьи считалась свекровь, а не муж. Между тем свекровь Гурбангозел действительно была очень властной и требовательной, а порой даже капризной. Никто в семье не мог ей возражать. Но молодая невестка и не думала об этом.

Мама в наряде невестки

Вот прошли долгие дни, и Гурбангозел в сопровождении родных мужа приехала навестить родительский дом.

После завершения свадьбы, чуть больше чем через месяц, уже замужняя дочь может пойти в дом родителей, навестить их. Там организовывают отдельный праздник, на нем происходит еще один ритуал.

Молодую невесту одевают в специальный халат красного цвета в узенькую вертикальную полоску. На голову ей повязывают платок оливкого цвета, и в дом мужа она уже возвращается в этом наряде.

Отец невесты готовит угощение. В старину срок пребывания в отчем доме зависел от состоятельности жениха. Эта традиция могла быть нарушена в случае беременности молодой женщины.

Если жених не мог уплатить калым, новые родственники могли взять его в свое хозяйство в качестве батрака – гуйч гиев (с туркменского «зять-работник»). После того как выплачивал калым, он мог забирать свою жену. Зятю дарили красный шелковый халат – гырмызы дон.

С этого дня родные навещали друг друга без особых церемоний.

И вот здесь Акнабат встречается со свекровью своей падчерицы. Она была намного старше, на вид интересная, уверенная в себе женщина, которая знает свои обязанности в семье, это было заметно с первого взгляда. Вот она-то сможет стать настоящей бабушкой. Ее звали Огулшекер.

Огулшекер – в переводе «сладкий мальчик». Именами со словом «огул» в основном называют третьего ребенка, даже если родилась девочка. Это означает, что родители мечтают о рождении сына – наследника семьи.

А затем еще через месяц невестка возвращалась в дом мужа, и ее свекровь вся сверкала от счастья. Она приглашала всех гостей в дом.

– Проходите в комнату, дорогие гости, присаживайтесь, сейчас подадут кушать, – любезно пригласила свекровь гостей. А сама, немного нахмурив брови, похлопала свою невестку, падчерицу Акнабат, по плечам и тут же проводила ее в другую комнату.

С тех пор эти две будущие бабушки жили каждая своей жизнью, и их пути также изредка пересекались. Слишком большая разница и в возрасте, и в характерах. Хотя ровно через три года с момента свадьбы белолицей падчерицы Акнабат и сына Огулшекер, Ходжалы, они обе стали настоящими бабушками.

Младшая из бабушек была очень робка и оставалась такой же мягкой и покорной до седой старости. Она была ласкова и со своими, и со взрослыми приемными детьми. Муж был с ней счастлив и спокоен.

Та же, что была старше, стала словно бы каменной стеной для семьи. В ее характере ярко отразились мужские черты, возможно, от присутствия в ее имени слова «огул», она была полна силы воли, смелости в своих поступках.

Как и во всех туркменских мусульманских семьях ее выдали замуж очень рано, ей было всего неполных семнадцать лет.

Она вела хозяйство и воспитывала детей. Была любима мужем и детьми, ее почитали и уважали не только родные и близкие, но и все, кто знал. Все шестеро ее детей ухаживали и смотрели за ней до глубокой старости. Она была отличной рукодельницей и учила дочерей всем женским премудростям, которые потихоньку превращались в их обязанности. Они умели печь и готовить, шить и вышивать, вязать и даже ткать ковры. А бесчисленными простыми обязанностями было и коров подоить, и траву покосить для домашнего скота. Сама она была классной рукодельницей. Чего только она не умела! Бабушка и меня учила ткать ковры, но при этом мне доверяли только простые строчки из одноцветной нити, где не было замысловатых узоров.

Туркменские ковры ручной работы исторически занимали важное место в быту. Они использовались при «общении с Богом», коврики для молитвы – намазлык – подчеркивали торжественность семейного праздника, асмалык – заменяли гардеробы, шкафы, хорджун, торба – утепляли и украшали жилище. Слово «гапылык» – от слова «гапы» – дверь.

Ковры отличаются практичностью и красотой. В них закладываются признаки племенных различий. Пять ковровых гёлей (гёль – основной орнамент в виде повторяющихся узоров) являются символом пяти основных племен: теке, йомуд, салыр, човдур и эрсары. Доминируют красные, бордовые тона.

Еще в X–XIII веках во времена сельджуков, ковры прославились на рынках Европы и Востока как одни из самых лучших. Известный венецианский купец и путешественник Марко Поло называл туркменские ковры «самыми тонкими и красивыми на свете». Еще с древних времен их называют «бухарскими», из-за того, что они были обширно представлены на легендарных базарах Бухары.

У меня и в голове не укладывалось, что одна женщина имеет столько талантов. Это все передавалось из поколения в поколение. Под ее присмотром вся работа по дому была налажена. Родительское слово «надо» означало «надо!». Разговоров не было. Может быть, и были сморщенные лица, но взрослые не обращали на это внимания. Так было принято: сыновьям учиться у отца, дочерям – у матери. Чего только им не приходилось делать, нашим туркменским женщинам!

Бабушка готовит пряжу для нового ковра

Я не могла себе представить, как можно вручную делать кошмы, и только во время школьных каникул у бабушки в селе сидела возле них и пристально наблюдала за женщинами, и подавала им чай. У нас дома были и кошмы, и ковры. Искусство их создания – это особый дар.