Полная версия

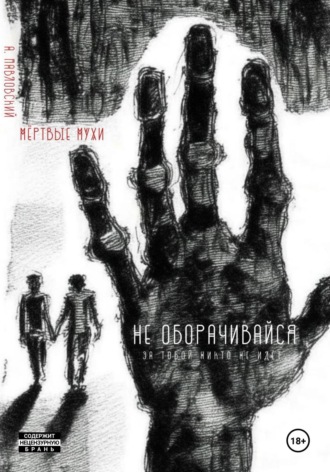

Александр Павловский

Мёртвые мухи

Цикличность.

Всё повторится вновь.

Глава 1: Тень на маршруте

Октябрь, ледяными губами, целовал город в обветшалые щёки: кирпичные фасады домов поблёкли, вывески магазинов вымылись дождями, а мостовые устилал ковёр из жёлто-красной листвы, следы увядающей осени. Воздух, пропитанный запахом мокрого камня и дымящихся крыш, застывал в лёгких колючей изморозью. На углу Садовой и Третьей примостился заброшенный фонтан – чаша, заполненная мокрыми газетами и пустыми бутылками, а над ней, на постаменте, застыла бронзовая девушка с разбитым кувшином, навечно замершая в немом крике. Вода давно не лилась из её рук, но по утрам, когда туман обволакивал площадь, казалось, будто она плачет.

Он стоял в тени киоска «Союзпечати», давно закрытого ржавым замком. Пальто цвета мокрого асфальта сливалось с граффити на стене – чёрный силуэт, раскинувший руки в немом призыве. В кармане жгло: засохший стебель герани, обёрнутый в страницу из школьной тетради. «12 марта…» – прошелестели губы, когда стрелка часов дрогнула, замерла на 18:17.

На остановке «Парковая» ни души – лишь ветер гонял по асфальту конфетный фантик, застрявший в трещине ещё летом. Автобус №17 по маршруту «Кладбище – Площадь Свободы», прозванный местными «Призраком», вынырнул из-за поворота, фарами вырезая в сумерках жёлтые глаза. Двери захлопали, как костяные челюсти. Она вышла третьей – замшевые ботинки, плащ цвета ржавчины, шпилька с чёрной жемчужиной в волосах. Новая шпилька. Он запомнил каждую её вещь: коричневые перчатки с протертыми пальцами, бардовый шарф, который она завязывала особым узлом, даже стёртый каблук на левом ботинке. Фотоаппарат «Зенит-Е» с треснувшим объективом вздрогнул у его глаза. Щёлк. Вспышка не сработала – никогда не срабатывала.

– Тридцатое октября… – шёпот осел инеем на воротнике.

Она двинулась к Центральному рынку, где осень разложила свой базар. Торговцы, закутанные в плащи, похожие на крылья летучих мышей, выкрикивали цены, словно заклинания:

– Груши! Сладкие, ароматные!

– Яблоки антоновка! Последний ящик перед зимней спячкой!

Воздух гудел от запахов: жареные каштаны, корица, яблоки и подгнивающие тыквы. У лотка с сухофруктами она замедлила шаг. Продавец, мужик с лицом, изрезанным морщинами глубже, чем кора старых дубов, протянул ей гранат с трещиной:

– Спелый, как девичье сердце. – хрипло засмеялся тот, и она улыбнулась, не понимая шутки.

Она взяла плод, не торгуясь. Мужчина легким движением разрезал фрукт пополам. Он наблюдал, как её пальцы сжали кровавый шар, как сок брызнул на перчатки. Почти вишнёвые пятна. Не как у Леры. Лера резала аккуратно, будто вскрывала часовой механизм.

Подняв смятый платочек, что она выронила, он сунул его в карман. В углу – отпечаток помады. Вишнёвая. Не алая. Совсем не алая.

Рынок сменился узкой улочкой, что вела к набережной, где дома стояли плечом к плечу, словно сплетничали друг с другом через окна. На втором этаже дома с вывеской «Часы и Стекло» мерцал неоновый циферблат. Хозяин лавки, старик в очках, делающих глаза похожими на рыбьи пузыри, вывешивал табличку «Закрыто». Год назад он чинил ему часы, бормоча:

– Пружина лопнула. Судьба, барин, она всегда рвётся в самый неподходящий момент.

Старик замер, уставившись на девушку. Его пальцы сжали медный ключ, будто пытаясь вскрыть дверь в её прошлое. Затем ставни захлопнулись с таким грохотом, что голуби сорвались с карниза, взметнув в небо облако перьев.

Она свернула к набережной, где ветер гулял свободно, срывая с фонарей рекламные листовки. Река, тёмная и маслянистая, несла в своих водах отражения заводских труб, дымивших на горизонте. Здесь, у чугунного моста с облупившимися львами она остановилась. Достала гранат, упёрлась коленом в парапет, покрытый слоем мха и похабных надписей. Зёрна падали в воду, и река, заглатывала их, не оставляя кругов. Он притаился за киоском «Мороженое», давно превратившимся в пристанище для пустых бутылок. Щёлк. В видоискателе её профиль растворялся в тумане, руки, окрашенные соком, казались окровавленными.

– Эй, фотограф! – окликнул грубый голос.

Он вздрогнул. Из-под моста выполз бродяга в пальто, сшитом из лоскутов десятка жизней. Лицо – смятая газета, пропитанная дешёвым портвейном.

– Сними меня, а? – Бродяга засмеялся, обнажив почерневшие зубы. – Для истории.

Он молча отступил, но бродяга шагнул вперёд. Запах перегара смешался с сыростью.

– Вижу, ты за ней похаживаешь. – Жёлтый палец ткнул в сторону девушки. – Она твоя погибель, парень. У неё глаза как у той… – Он закашлялся, сплюнул под ноги. – Как у той, что в прошлом году под поезд кинулась.

Сердце сжалось. Лера не бросалась. Лера. Лера ушла тихо, растворилась, как соль в воде.

– Отвали. – прошипел он, сжимая фотоаппарат.

– Ищи её в зеркалах! – бродяга захохотал, размахивая бутылкой. – Все они там, в зеркалах… и мы тоже!

Девушка обернулась на шум. Он замер, но её взгляд скользнул мимо, устремившись к чему-то за его спиной. Когда он обернулся, бродяги уже не было – только маленькая тень метнулась под арку.

Она вошла в «Кафе де ля Морт» – крохотную кофейню с витражным окном, изображавшим танцующего скелета. Внутри пахло жжёным кофе и ладаном. Хозяйка, женщина с седыми волосами, собранными в тугой пучок, встретила её кивком. «Обычное?» – спросила она, и девушка, не отвечая, кивнула в ответ. Сам он никогда не заходил сюда – боялся, что стекло витража запечатлеет его силуэт, а хозяйка запомнит лицо.

Девушка села у окна. Он знал её заказ: эспрессо без сахара, кусочек горького шоколада, который она ломала на идеальные квадратики. Он знал её ритуал: три глотка кофе, два укуса шоколада, взгляд в окно, где фонари зажигались ровно в 18:30.

Через улицу, в телефонной будке с разбитыми стёклами, он ждал, пока она допьёт кофе. В кармане ждал свёрток – сегодняшний непроявленный снимок. Ему хотелось вложить его ей в сумку, когда она выйдет, как мысленно делал иногда, но сегодня было не то. Сегодня город дышал иначе. Воздух звенел, как натянутая струна, а в переулках шелестели голоса, которых не должно было быть.

Она вышла, застегивая пальто. Ветер подхватил её шарф, и он едва удержался, чтобы не броситься ловить его. Шарф упал в лужу у обочины, она нахмурилась, подобрала, отряхнула. На миг их взгляды встретились через дорогу. Он не видел её глаз – только тень от шляпы, – но почувствовал, как по спине пробежали мурашки.

Она знает.

Но нет – она повернулась и зашагала к парку. Он последовал, пряча лицо в воротник.

Парк «Осенний сон» встретил их шелестом тысяч листьев, прибитых дождём к земле. Скамейки, укрытые рыжим покровом, напоминали спящих зверей. На ржавых качелях раскачивался ветер, напевая колыбельную. А фонтан в центре, когда-то беломраморный, теперь напоминал разлагающийся зуб.

Она села у статуи мальчика с крыльями – одного крыла не хватало, и казалось, что он замер в падении. Достала книгу. Он знал её – сборник стихов Цветаевой, потрёпанный, с загнутыми уголками. Листала медленно, иногда проводя пальцем по строчкам, будто пытаясь стереть их.

Он прижался к дубу, ствол которого был испещрён признаниями: «Лена + Коля = навсегда», «Здесь я перестал бояться», «Всё враньё». Достал блокнот, вывел дрожащей рукой:

19:07. Парк. Читает «Моим стихам, написанным так рано…». На стр. 56. Надела новые перчатки – серые, шерстяные. От старого шарфа остался запах лаванды.

Листва над головой зашептала, и внезапно он понял, что не один. На аллее, в десяти шагах, стоял человек в плаще с поднятым капюшоном. Незнакомец смотрел на девушку, руки глубоко в карманах. Он замер, почуяв опасность, но через мгновение человек повернулся и растворился в сумерках.

Она встала, сунула книгу в сумку. Пора было двигаться к дому.

Её маршрут пролегал через старый район, где фабричные корпуса стояли, как надгробия. Улицы здесь носили имена цветов, насмехаясь над серостью. Розовая была заставлена мусорными контейнерами, Фиалковая утопала в лужах машинного масла, а на Лилейной в уличном колоколе, когда-то звавшем на пожар, гнездились вороны.

У дома №13, четырёхэтажного урода с облезлой штукатуркой, она остановилась. Окна четвертого этажа прятались за тюлем с узором из цветов. Здесь, в квартире под крышей, она жила одна – он знал это, месяцами наблюдая, как свет в её окне зажигался ровно в 19:30, гас в 23:00.

Сегодня что-то было не так. Ветер донёс обрывки её разговора по телефону: «…да, я помню… нет, не вернусь…». Голос – колотый лёд под сапогами.

Дверь подъезда захлопнулась за ней, но через минуту распахнулась вновь. Вышла Инесса Дроздова, пожилая соседка с лицом, напоминающим печёное яблоко. Тащила мусорный пакет, как свёрток с собственной жизнью.

– Опять за ней шпионите? – внезапно сказала старуха, уставившись мутными глазами. – Убирайтесь! Она не для вас! Видела я таких… – прошипела она, тыча в него костлявым пальцем.

Он попятился, но старуха преследовала, крича в спину:

– Призраки! Все вы призраки!

Он побежал, спотыкаясь о разбитую плитку. Старухины крики преследовали его до конца улицы:

– Она давно мёртвая! Все они мёртвые! Только поверить в это не хотите.

Вернувшись домой, он запер дверь на все замки. Его квартира – однокомнатная клетушка на пятом этаже с окном во двор-колодец – была заставлена коробками, пахла пылью и одиночеством. В прихожей висели три пальто – все чёрные, все на один размер. Он сбросил верхнее, оставив свитер с высоким воротником. Холодильник гудел молитвой на языке ржавых шестерёнок. Внутри – бутылка «Боржоми» с замутнённым стеклом и контейнер с рисом, покрытым сизой плёнкой. Он отломил сухой кусок, размочил во рту, пока шёл в ванную комнату проявлять новую пленку.

Красный густой свет лип к стенам, пропитанным запахом уксусной кислоты и метола. Воздух стоял неподвижно, будто застывший в ожидании. Человек в фартуке, измазанном пятнами проявителя, двигался почти ритуально: руки в черных перчатках скользили над пластиковым бачком, как над алтарем. Его тень, искаженная дрожащей лампой, танцевала на потолке, повторяя каждый жест – осторожный, точный, будто от него зависело воскрешение мертвых.

Пленка, свернутая в спираль, погрузилась в проявитель. Он следил за секундомером, чей тикающий голос разрывал тишину. Внутри бачка, в черноте эмульсии, рождались призраки. Сначала – размытые силуэты, как тени подо льдом. Потом линии, резкие, словно нервы под кожей. Лица, деревья, окна – все то, что когда-то поймал объектив, теперь всплывало из небытия, будто память, которую слишком долго пытались забыть.

Он выключил красную лампу. В темноте, ставшей вдруг мягче, завернул фотографию в сухую ткань. Где-то за стеной гудел город, но здесь, среди запаха химикатов и тишины, время остановилось.

Стена.

Сотни фотографий, проткнутых медными кнопками, переплетённых красной шерстяной нитью. Паутина времён: октябрьские снимки с мокрым асфальтом, апрельские – с проталинами у остановки, августовские, где она в белом платье (почему белом? Никогда не носит белого). На всех – она, застывшая в полуобороте, лицо залито молочным пятном, будто кто-то стёр ластиком. Только на самом первом, от 12 марта, угадывались черты: острый подбородок, родинка у виска. Но и то – словно сквозь запотевшее стекло.

Новый кадр занял место у окна: она с гранатом, капли сока на перчатках. «Тридцатое октября…» – булавка вонзилась в штукатурку. Нить потянулась через всю стену к снимку пятилетней давности – девочке в клетчатом плаще у школьного забора. Лицо тоже стёрто.

– Снова ты… Снова я… – он провёл пальцем по красной паутине, задев нить. Вибрация побежала по стене, зазвенели булавки. Он подошёл к окну. Во дворе, под фонарём, металась тень – то ли кошка, то ли сгорбленный человек. На противоположной стене дома кто-то нарисовал мелом огромные часы. Стрелки показывали 18:17.

На тумбочке запищало радио: «…а теперь прогноз погоды. Завтра ясно, минус три градуса…». Он щёлкнул выключателем. В темноте фотографии засветились слабым зелёным – следы реактивов. Где-то там, за гипсокартоном, заскребла мышь. Или… нет. Слишком ритмично. Слишком похоже на шаги.

Он прижал ладонь к стене. Холодная. Мёртвая. Но в ушах уже звучал её голос из прошлого: «Ты же обещал меня защитить!». Лера. Имя обожгло, как спирт на свежей царапине. Он рванул ящик стола, вытащив коробку из-под обуви. Трофеи: заколка с обломанным кристаллом, билет в кино на «Притворись моей женой» (места 12 и 13), серебряный кулон в форме полумесяца. Последний он поднёс к губам – металл всё ещё хранил слабый запах её духов. «Апельсиновый кардамон», говорила она. «Пахнет лекарством», – бурчал он.

Радио ожило само: «…наши поздравления именинникам! Сегодня день рождения отмечает…». Голос диктора исказился, превратившись в скрип тормозов, крик, звон разбитого стекла. Он зажмурился, но картина вспыхнула ярче: Лера в розовом свитере (никогда не носила розового) бросается под колёса грузовика. Не так было. Она упала. Случайно. Но в воспоминаниях её лицо всегда повёрнуто к нему, губы шевелятся: «Зачем ты меня…».

Грохот.

Он очнулся на полу, сжимая в руке разбитую рамку. Стекло впилось в ладонь, капли крови поползли по паркету к стене. На фотографии от 12 марта проступили контуры – её глаза. Зелёные. Как у Леры. Как у той девочки во дворе клиники. Как у всех.

– Нет! – он рванул снимок, но бумага не поддалась. Нити впились в пальцы, как струны. – Не смей… Не смей быть ею…

Из вентиляции послышался смешок. Детский. Знакомый.

– Ты что, забыл? – голосок звенел, как разбитая ёлочная игрушка. – Мы же одно целое.

Он швырнул в решётку пустую бутылку. Стекло брызнуло осколками. В тишине зазвенел телефон – чёрная трубка на столе вибрировала, как раненый жук.

– Алло? – сорвался он.

Тишина. Потом – долгий выдох.

– Ты знаешь правила, – прошептала Лера. – До полуночи. Иначе я приду сама.

Гудки.

Он схватил шприц из холодильника, вогнал иглу в вену. Стена задышала – фотографии заколебались, лица на них поплыли, сливаясь в одно. Её плащ стал белым халатом. Автобус – каретой скорой. А в глазах… В глазах зажглись огоньки, как на ёлке в последнее утро перед…

– Нет! – он ударил кулаком по снимку девочки. Стекло треснуло, разрезав её силуэт.

Телевизор вспыхнул синим. На экране – комната. Его комната. На полу – он сам, бьющийся в конвульсиях. Он рванул шнур из розетки. Телевизор захлебнулся писком. В темноте замигали фотографии – теперь все они показывали одно: её спину, уходящую в туннель из красных нитей.

В 23:57 он вышел. Мороз выбелил тротуары, превратив лужи в зеркала. В одном из них отражалось небо – чёрное, без звёзд. Он наступил на луну, и трещина разделила её пополам.

– Ещё три минуты, – прошептал, доставая из кармана кулон. Цепочка зацепилась за шрам на запястье – след от капельницы в клинике.

Её окно светилось жёлтым. Тень за занавеской двигалась – резала хлеб? Перебирала письма? Читала?

Телефон в кармане завибрировал. Не отвечай. Никогда не отвечай.

– Алло?

– За тобой. Смотри.

Он обернулся. В конце улицы, под фонарём, стояла девочка в клетчатом плаще. Лицо – белое пятно. Рука поднялась, указывая на часы. 00:00.

Он побежал. Пальто хлопало, как крылья летучей мыши. Где-то завыла сирена. В ушах стучало: Опоздал. Опоздал. Опоздал.

Дверь в его квартиру была приоткрыта. В прихожей пахло лавандой и железом. На стене висел новый снимок: она в белом платье, которого никогда не носила. Лицо идеально чёткое.

Её лицо.

Но нет… Черты, родинка у виска, изгиб губ – всё как у Леры. Той, что растворилась весенним утром, оставив лишь засохшую герань на подоконнике.

Он упал на колени перед стеной. Красные нити вибрировали, как струны, напевая старую истину: Осень не заканчивается. Она просто начинается снова.

Город за окном дышал, жил, врал. Где-то в его подворотнях звенели разбитые стёкла, воровали тени, рождались и умирали истории. А он, как паук, продолжал плести паутину, нить за нитью, снимок за снимком, пока последний лист не упадёт, возвещая начало нового цикла.

Дождь стучал по жестяной крыше, как тысячи невидимых пальцев, отбивающих морзянку тревоги. Ветер пробирался сквозь щели в рамах, шевеля фотографии на стене – они вздрагивали, словно пытаясь сорваться с гвоздей и улететь в ночь. Он сидел на полу посреди комнаты, окружённый коробками, которые хранили осколки прошлого. Перед ним – старинная шкатулка из тёмного дерева, найденная на чердаке дома, где когда-то жила Лера. Его пальцы дрожали, когда он дотронулся до крышки. Кожа на костяшках была покрыта мелкими шрамами – следы от зубов, царапины, ожоги. Все они рассказывали свою историю, но ни одна не была так важна, как та, что хранилась… Внутри, на бархатной подушке, лежал серебряный кулон в форме полумесяца, его поверхность покрылась паутиной потускневших царапин, каждая из которых могла бы рассказать свою историю, если бы умела говорить.

Город за окном тонул в тумане, превращая фонари в расплывчатые световые пятна, похожие на заблудившиеся души. В этот момент где-то в городе прозвучал гудок поезда – протяжный, тоскливый, как крик одинокой птицы. Звук пробрался сквозь стены, смешался с тиканьем часов (почему они все еще тикали, если стрелки давно замерли на 18:17?) и поселился у него в груди. Кулон был тяжелее, чем казался. Тяжелее, чем должен быть кусок серебра такого размера. Он поднёс его к свету лампы, и металл холодно блеснул, как будто внутри него была спрятана вся тяжесть тех лет, что прошли с тех пор, как…

Флешбек: «Осень, которой не было»

Три года назад. Октябрь.

Парк "Золотые листья" был в самом расцвете своей осенней красоты. Деревья стояли, словно охваченные пламенем, их листья – миллионы маленьких костров, готовых в любой момент сорваться и улететь в небо.

Они сидели на скамейке у озера, поверхность которого была усыпана опавшими листьями, как монетами в фонтане желаний. Лера, тогда еще с живыми глазами (какими они были живыми! – словно два кусочка весеннего неба, упавшие в лицо), вертела в пальцах веточку клена, её рыжие волосы сливались с огненным ковром под ногами.

– Смотри, – она подбросила горсть листьев, и те закружились в танце, прежде чем упасть в воду. – Они как бабочки. Только живут один день.

Он молча наблюдал, как листья кружатся в воздухе, прежде чем упасть в воду. Один, особенно яркий, алый, как поцелуй, приземлился ей на плечо. Она не заметила.

Тогда он достал шкатулку. Дубовую, без надписей. Лера замерла, ее пальцы дрожали, когда она открывала крышку.

– Полумесяц? – ее брови поползли вверх. – Ты хочешь, чтобы я носила символ хаоса?

– Это не просто луна, – он указал на крошечные звезды, выгравированные вдоль края. – Это все огни, которые продолжают гореть, даже когда кажется, что мир погрузился во тьму.

Она надела кулон, и серебро легло на ее шею, как капля света на темной воде. В этот момент ветер сорвал с дерева еще один лист – золотой, как ее волосы на закате. Он упал ей на колени, и она рассмеялась. Этот смех он слышал бы потом во сне. Каждую ночь. Даже когда…

Настоящее:

Он сжал кулон в кулаке, пытаясь удержать воспоминание, но оно ускользало, как вода сквозь пальцы. Квартира, его крепость-тюрьма, дышала тихим гулом: старые доски скрипели, где-то капало из крана, часы (все те же, остановившиеся) тикали, хотя не должны были. На стенах висели не только фотографии – зеркала, покрытые слоем пыли, отражали обрывки прошлого. В одном из них, над треснувшим комодом, он увидел её силуэт: Лера в том самом рыжем свитере, с кулоном на шее. Обернулся – никого. Лишь тени плясали под рваный ритм дождя.

Он потянулся к ящику комода, его пальцы нащупали то, что искали – карту города. Бумага пожелтела от времени, края были изношены от постоянного складывания и раскладывания. Красные кресты отмечали места, где она «исчезала»: мост с облупившимися львами, скамейка у сухого фонтана, переулок с граффити в виде плачущего клоуна. Синим были обведены её нынешние маршруты – словно паук сплёл новую паутину, забыв о старой.

Кулон упал на карту, замерцав в свете настольной лампы. На обратной стороне он заметил то, чего раньше не видел – микроскопические буквы, выгравированные вдоль обода: «Следуй за лунной нитью».

Он вышел на улицу, кулон спрятан под рубашкой, холодный, как лезвие ножа. Ночь окутала город в мокрую шаль. На площади Свободы, где когда-то кипели ярмарки, теперь стояли покосившиеся ларьки с заколоченными окнами. Фонарь мигнул, осветив афишу цирка-призрака: «ВЕЛИКИЙ МАРИОНИТ УКРАДЕТ ВАШИ ТЕНИ!»

У подножия бронзовой статуи девушки с кувшином он нашёл первый знак – намотанную на ржавый рычаг фонтана красную нить. Нить была тонкой, почти невесомой, но прочной. Она вела в переулок, где стены домов были исписаны цитатами из забытых книг: «Мы все актёры в пьесе без зрителей», «Время – это рана, которая не заживает».

Нить оборвалась у двери антикварной лавки «Лунный Свет». Витрина, заставленная часами с остановившимися стрелками, пыльными глобусами и чучелом совы, мерцала тусклым светом. На двери висел колокольчик, проржавевший до хрипоты.

Внутри пахло ладаном и старыми страницами. Воздух был густ, словно пропитан тысячами историй, которые никто никогда не расскажет. За прилавком сидела женщина в платье цвета ночи, её лицо скрывала вуаль из чёрного кружева.

– Я ждала вас, – её голос звучал, как скрип несмазанных шестерёнок. – Он говорил, что вы придёте.

– Кто? – его собственный голос показался ему чужим.

– Тот, кто оставил это. – Она протянула конверт с печатью в виде полумесяца.

Внутри лежала фотография: Лера стоит на мосту, кулон ярко блестит на шее. Дата на обороте – 31 октября. Завтрашний день.

Флешбэк: Последний осенний вальс

Два года назад. Парк «Золотые листья», ночь после первого заморозка.

Они бежали по аллее, смех Леры звенел, как хрустальный колокольчик. Она сорвала с дерева сережку берёзы, воткнула ему в волосы:

– Смотри, ты теперь принц осени!

Он поймал её за руку, почувствовав, как кулон дрожит на её груди от учащённого дыхания.

– Что будет, если я потеряю это? – она коснулась украшения.

– Тогда луна перестанет светить, – он прижал ладонь к её щеке, чувствуя, как холод металла смешивается с теплом её кожи.

Через неделю она исчезла. На месте их скамейки он нашёл только кулон, висящий на ветке, как проклятое украшение.

Настоящее:

Мост с облупившимися львами был пуст. Фонари, обёрнутые туманом, бросали на асфальт дрожащие круги света. Он сжал кулон в руке, металл впился в ладонь, будто пытаясь напомнить о чём-то важном.

Из тумана вышла она. Не нынешняя девушка в плаще цвета ржавчины, а Лера – в том самом рыжем свитере, с волосами, как осенний костёр. Кулон на её шее сиял неестественным блеском.

– Ты не должен был приходить, – её голос эхом отразился от воды.

– Где ты была? – он шагнул вперёд, но расстояние между ними не сократилось.

– Там, куда ведут все потерянные вещи. – Она указала на кулон в его руке. – Он больше не мой. Теперь он твоя цепь.

Туман сгустился, и когда он моргнул, на мосту осталась лишь лужа, в которой плавал опавший лист, алый, как тот, что когда-то упал ей на плечо.

Вернувшись домой, он повесил кулон на гвоздь среди фотографий. Красная нить, привязанная к нему, протянулась через всю стену, соединяя снимки в новую паутину. На карте появилась новая отметка – мост, где время остановилось дважды: тогда и сейчас.

Город за окном спал, убаюканный шепотом дождя. Где-то в его переулках бродяга напевал старую песню о луне, что теряет свои осколки, чтобы люди искали их вечность. А он, глядя на кулон, понял, что память – это не груз, а компас, чья стрелка всегда указывает на те моменты, когда мир ещё был целым.

Но когда часы пробили три, кулон вдруг раскачался, задевая фотографию Леры. В отражении на потускневшем серебре мелькнуло лицо нынешней девушки – и в её глазах горел тот же свет, что когда-то принадлежал Лере.