Полная версия

Во имя клятвы

Juliet Black

Во имя клятвы

Пролог

Сицилия. Дом Нери.

Катерина помнила этот дом с самого первого дня, когда она переступила его порог.

Холодные каменные стены, портреты людей с мёртвыми глазами и запах власти, от которого кружилась голова сильнее, чем от вина. Здесь не было места для тепла. Здесь воздухом дышали правила.

Она слышала клятвы, которые мужчины произносили в подвале.

Глухой шёпот ножа по коже.

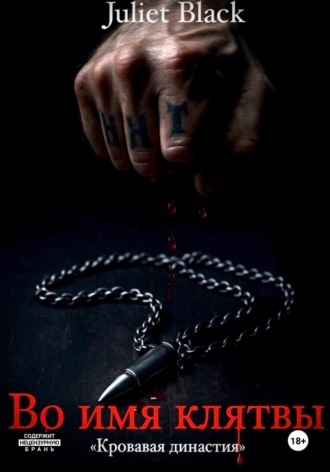

Капли крови на серебряной пуле.

Голоса, произносящие одни и те же слова:

«Моя жизнь – семья.

Моя смерть – предательство.

Клятва на устах – кровь на руках.»

Эти слова всегда отдавались в её голове, как приговор.

Катерина знала: тот, кто их сказал, уже не принадлежит себе. Семья Нери забирала всё – свободу, выбор, душу. Даже жизнь была лишь частью сделки.

Она помнила его взгляд.

Чёрные глаза, в которых не было ни капли сомнения. Голос, холодный, как металл.

Коррадо Нери.

Он никогда не поднимал на неё руку – не нужно было. Достаточно было одного взгляда, и сердце сжималось так, будто он держал его в кулаке.

«Жестокость у него в крови», – думала Катерина.

И знала: однажды именно он станет решать её судьбу.

Дом Нери был для неё тюрьмой. Но в тот вечер, когда она снова услышала слова клятвы, она поняла главное: в этом доме не было ни пощады, ни выхода.

Только стены. Только цепи. Только он.

Глава 1

Сицилия. Земля, где кровь пропитывает камни глубже дождя. Здесь имя семьи Нери знали все – и с уважением, и со страхом. Коза Ностра держала остров в своих руках, но именно дом Нери стоял особняком: старый, каменный, с высокими воротами и чёрным львом на гербе.

Особняк возвышался над склоном, глядя на море, как властитель, наблюдающий за своими владениями. Внутри царила тишина, от которой мороз шёл по коже. Широкий мраморный холл украшали портреты предков – суровые лица, словно всё ещё контролирующие этот дом. Стены, впитавшие в себя века крови и секретов, хранили молчание, напоминая, что здесь нет места слабым.

Сегодня в этих стенах проходило посвящение.

Подвал был полон мужчин – солдат и приближённых. Длинный дубовый стол, свечи, огонь которых отражался на металле оружия. На столе – серебряная цепочка с кулоном в виде пули. Символ семьи Нери. У каждого мужчины в зале уже была такая цепь. У всех, кроме Армандо, младшего сына: он был слишком юн.

В центре стоял Вито Нери, глава семьи. Его седые волосы блестели в полумраке, глаза – как сталь. У его правой руки находился Бруно Коста, старый капо, хитрый лис, десятилетиями служивший дому. Его уважали, но за спиной он слишком часто бросал взгляды на сыновей Вито с тенью сомнения.

Рядом стояли трое братьев.

Коррадо Нери (25) – высокий, в чёрной рубашке, расстёгнутой на груди. Кожа на руках и груди испещрена татуировками – память о крови и войне. На шее сверкала та самая цепочка с серебряной пулей. Его холодные глаза смотрели так, будто он просчитывал каждого присутствующего. Даже молчание Коррадо ощущалось, как приговор.

Ренцо Нери (23) – его противоположность: насмешливый, с улыбкой на губах. В его движениях было безрассудство, в глазах – дерзость, но за всем этим скрывалась та же жестокая кровь.

Армандо Нери (15) – ещё подросток. Бледный, сжатый, он едва выдерживал атмосферу. Его плечи словно хотели спрятаться от вида крови.

Перед столом на колено опустился Марко Беллини – молодой, сильный, готовый отдать жизнь за имя Нери.

Вито поднял бокал вина, его голос прорезал тишину:

– Сегодня ты входишь в семью. Кровь будет твоим ключом. Верность – твоим щитом.

Бруно вынул нож и вложил его в руку Марко.

– Кровь на пуле – значит, ты связал жизнь с Нери.

Марко без колебаний провёл лезвием по ладони. Красные капли упали на серебро. Он сжал цепочку, поднимая глаза прямо на Вито.

– Моя жизнь – семья.

– Моя смерть – предательство.

– Клятва на устах – кровь на руках.

Тишина упала, как выстрел.

Коррадо смотрел пристально, будто хотел прожечь взглядом грудь Марко. В его глазах не было гордости или радости – только холодная оценка.

Ренцо тихо рассмеялся и наклонился к брату:

– Пуля пьёт кровь лучше вина.

– Заткнись, – резко бросил Коррадо, даже не обернувшись.

Армандо отвёл взгляд, сжав кулаки. Ему было тошно. Кровь, клятвы, металл – всё это казалось чужим. Но голос отца был непреклонным.

Вито сделал шаг вперёд, сам поднял цепочку и надел её на шею Марко.

– Теперь ты в семье, – сказал он. – И помни: предателей у нас хоронят глубже, чем врагов.

В зале раздался одобрительный гул. Люди хлопали Марко по плечам, признавая его братом.

Бруно Коста задержал взгляд на Коррадо. Его губы скривились в ухмылке, но в словах слышался яд:

– Ты смотришь слишком далеко вперёд, мальчик. Власть тяжела для тех, кто торопится.

Коррадо ответил ему ледяным взглядом:

– А вы слишком цепляетесь за прошлое, старик.

Напряжение висело в воздухе. Но пока у власти был Вито. И каждый в зале знал: придёт день, когда его место займёт сын.

В зал вернулась тишина – та самая, из которой и ткут власть. Вито поставил бокал, отпустил Марко жестом, и тот отошёл к стене, касаясь пальцами пули на груди, будто проверял, не сон ли.

– Разошлись, – бросил Бруно. – Только близкие остаются.

Люди тонкой волной потекли к выходу. У стола остались: Вито, Бруно, трое братьев, Роза у дверей – и Марко, залипший в угол, потому что не понял, к кому он теперь «относится».

– Ты куда? – тихо спросил Ренцо, перехватив его взгляд. – Либо к стене, либо ко мне. Третьего не дано.

Марко коротко кивнул и встал за его спиной, как тень.

Вито обвёл всех глазами и, не повышая голоса, сказал:

– У меня ещё одно объявление.

Ренцо тут же ухмыльнулся:

– Опять присяга? У нас мало мрамора на всех.

– Закрой рот, – ровно сказал Коррадо.

– Я женюсь, – произнёс Вито.

Слова упали на стол глухо, как свинец. Ренцо перестал улыбаться. Бруно чуть откинул голову – без удивления, но с вниманием. Армандо, который до этого просто дышал тяжело, уставился в пол.

– На ком? – спросил Коррадо, не меняя выражения лица.

– На вдове нашего солдата, – Вито сделал паузу, как будто наслаждался тем, что держит нити. – На Альме Валенти.

– Вдова, – повторил Ренцо и тихо присвистнул. – Красиво. Дом любит траур.

– Дом любит порядок, – отрезал Вито. – Женщина в доме – это порядок.

– Женщина в доме – это свидетель, – холодно заметил Коррадо. – Тебе это не мешает?

Бруно улыбнулся уголком рта:

– Сын начинает говорить как хозяин.

– Сын говорит, как человек, который будет убирать последствия, – парировал Коррадо.

– Ты ничего не убираешь без моей команды, – Вито повернул к нему голову. – Пока я здесь, приказы даю я.

Пауза. В этой паузе был весь их дом: мрамор, правила, кровь на металле.

– Когда? – спросил Коррадо.

– Скоро, – ответил Вито. – Неделя. Две. Мне не нужны разговоры. Мне нужна свадьба.

– А она? – вдруг спросил Армандо. Голос сорвался. – Она хочет?

Вито посмотрел на младшего так, будто впервые заметил, что тот умеет говорить.

– Её желание не предмет обсуждения.

– Удобно, – тихо сказал Ренцо. – Сделка без подписи второй стороны.

Вито перевёл взгляд на Бруно:

– Коста, подготовишь дом. Розе передашь папки. Люди – на внешнюю периметральную. И убери из зала портрет Каттолика. Он напоминать лишнее не должен.

– Сделаю, – кивнул Бруно. – И ещё. Девочка?

– Какая девочка? – нахмурился Армандо.

– Дочь, – пояснил Вито. – Её зовут Катерина. Она приедет с матерью. Жить будут здесь.

Ренцо усмехнулся снова, шире:

– Значит, ещё один свидетель. Прекрасно. Мы же любим, когда за нами смотрят.

– Мы любим, когда нас слушаются, – сказал Вито. – И когда в доме тихо.

– В доме тихо, когда в нём живые молчат, – усмехнулся Ренцо и подмигнул брату. – Правда, Коррадо?

– Правда, – подтвердил Коррадо. – А ещё тихо, когда мёртвые вовремя уходят.

Бруно чуть качнул головой:

– У тебя язык – как нож.

– Зато режет чисто, – ответил Коррадо.

Роза кашлянула у двери, будто просила прощения за вмешательство:

– Синьор Вито, кухня готова. И… итальянские розы привезли. В сад?

– В дом, – сказал Вито. – Пахнут громко, но недолго. Как люди.

Он развернулся к выходу. Бруно шагнул следом, но на полшага притормозил возле Коррадо:

– Совет: держи рот закрытым, пока говоришь глазами. Ты ещё не привык к тяжести слов.

– Я привык к тяжести дел, – ответил Коррадо. – Слова – это ваша специальность.

– А моя – память, – усмехнулся Бруно. – Я помню, как этот дом стоял, когда тебя ещё носили на руках.

– Хорошо, что носили, – заметил Ренцо. – Теперь он сам всех носит. В землю.

Бруно ушёл вслед за Вито. Роза исчезла в коридоре. Остались трое и Марко, который стоял как на посту и старался не дышать громче свечи.

– Тебе не обязательно слушать семейные разговоры, – бросил Коррадо, не глядя на Марко.

– Я останусь, если можно, – ответил тот осторожно. – Учиться.

– Учиться лучше на чужих ошибках, – хмыкнул Ренцо. – Но у нас с этим дефицит.

– Мне не нравится, – выдохнул Армандо, глядя то на цепочку, то на кровь, ещё не высохшую на полу. – Все эти клятвы, ножи, кровь… Зачем нам это?

– Потому что отец хочет, – резко сказал Ренцо. – А когда он хочет – дом слушается.

– Это не порядок, – упрямо бросил Армандо. – Это… грязь. Я не хочу всего этого.

Коррадо медленно повернул к нему голову. Его взгляд был тяжелее цепочки на груди Марко.

– Не хочешь? Ты уже родился здесь, Армандо. В этой семье. В этом доме. В этом мире. Отсюда только один выход.

– Какой? – голос дрогнул.

– Кладбище, – отрезал Коррадо. – И чем раньше ты это примешь, тем дольше проживёшь.

Ренцо рассмеялся глухо, хлопнул брата по плечу:

– Слушай его, ангелочек. Здесь не церковь, где можно отворачиваться от крови. Здесь кровь – наша валюта.

– Я не хочу платить такой ценой! – вырвалось у Армандо.

– Хочешь или нет, – холодно сказал Коррадо, – уже не важно. Мы – Нери. У нас нет «не хочу». У нас есть «надо».

Тишина потянулась, тяжёлая, как камень. Армандо отвернулся, стиснул зубы.

– А ты, – Коррадо перевёл взгляд на Марко, – молчи и смотри. Первое правило: молчание. Второе: двигайся быстрее всех, но говори медленнее. Третье: если не понимаешь – смотри на меня.

Марко сглотнул, кивнул:

– Я понял, синьор.

– Хорошо, – бросил Коррадо. – А ты ещё поймёшь. Или земля тебя поймёт быстрее.

Они разошлись: Ренцо – громко смеясь и переговариваясь с Марко, Армандо – с мрачным лицом, словно его приговорили. Коррадо не стал ничего объяснять. Просто вышел во двор.

Сицилийский воздух был густым, солёным. С моря тянуло вечерней прохладой. Он достал сигарету, щёлкнул зажигалкой. Огонёк вспыхнул, подсветил его скулы. Чёрная рубашка была расстёгнута на груди, блеснула татуировка, по шее сверкнула тяжёлая цепь с серебряной пулей – символ Нери.

Дым обжёг горло. Он вдохнул глубоко, так, будто хотел заглушить память. Но память всё равно вернулась.

Ему было десять. Ренцо – восемь. Армандо только родился.

Крики в доме. Выстрелы. Запах крови и железа.

– Беги! – голос Валентины, его матери. Она схватила его за плечи, почти втолкнула в шкаф. – Береги брата! Ты старший!

Он видел сквозь щель, как дверь распахнулась, как силуэты ворвались внутрь. Как мать закрыла собой колыбель.

Вспышка. Грохот. Красное пятно на голубом платье.

Мир рухнул в одну секунду. А он стоял. Маленький, дрожащий, прячась.

И тогда он возненавидел себя за то, что не вышел. Не кинулся. Не умер рядом.

Эта ненависть стала его кровью.

Сигарета догорела почти до фильтра, пока он смотрел в пустоту.

– Девочка… – тихо пробормотал он. Катерина. Пятнадцать лет. Дочь вдовы.

Он видел её заранее – чужие глаза в этом доме, чужой взгляд на их жизнь. Она будет смотреть. Судить. Может быть, даже жалеть.

Он сжал зубы, бросил окурок в гравий.

– Нет, – сказал он вслух. – Здесь не место жалости.

Сквозь двор прокатился тихий шёпот фонтанов. Коррадо поднял голову, его лицо застыло, как камень.

– Если она появится в этом доме, – произнёс он медленно, каждое слово тянулось, как приговор, – её придётся сразу поставить на место. Жёстко. Чтобы с первого дня знала: тут нет ни «если», ни «почему». Есть только одно слово. Надо.

Глава 2

Дом у нас маленький – на две комнаты и кухню, с крыльцом и старой вишнёй у забора. Крыша шуршит, когда по ней бегают кошки, а за стеной слышно, как соседка каждое утро ругается на петуха. Здесь всё звучит по-настоящему: вода в раковине, щёлканье газовой ручки, скрип половиц. Мама говорит, что такой дом идеально слышит людей и потому хранит их лучше, чем замки. Я ей верю.

Сад – мамина гордость. Он не ровный, как на открытках, – живой. Лаванда расползается за бортики, розмарин лезет под тропинку, розы обижаются на ветер и тут же снова тянутся к солнцу. По утрам пахнет мокрой землёй, а после обеда – теплом и пряностями. Здесь легко дышать и легко думать. Я сижу на низкой скамейке у вишни, держу на коленях блокнот и рисую – то листья, то окно с кружевной занавеской, то мамину руку, которая всегда движется красиво, даже когда она просто поливает грядки.

Мне пятнадцать, я люблю слова и линии. Иногда кажется, что если правильно их сложить, можно заказать у жизни будущие дни – как платье у портнихи. Я пишу короткие заметки, собираю фразы, пробую их на язык: «море – как стекло», «лёгкий смех ложится на плечи», «тихая улица дремлет в тени апельсинов». Потом перечитываю и понимаю, что это всё – про нас, про этот дом, который защищает, как ладони.

– Катя, – мама зовёт меня мягко. Никогда не «Катерина», когда мы одни. – Помоги мне, милая, подвязать розы. Они снова спорят с ветром.

Я кладу карандаш, поднимаюсь. На маме простое голубое платье в мелкий белый горошек, волосы собраны в узел, из-под которого выбились пряди. На шее – тонкий крестик. Мама пахнет мёдом, лимоном и чуть-чуть – мылом. Когда я обнимаю её, мне каждый раз кажется, что я обнимаю лето.

Мы работаем молча: она держит ветку, я подаю шпагат, она подмигивает мне, когда шип цепляет палец. Небо над нами чистое, как новая тарелка, и в этой чистоте так легко забыть про всё, что бывает по ту сторону улицы.

– Знаешь, – говорю, – если бы у нас был второй куст жасмина, вечером весь двор пах бы сказками.

– Сказки пахнут не жасмином, – улыбается мама. – Сказки пахнут тем, чего не бывает. А нам сейчас нужно то, что бывает.

– Что бывает? – я прищуриваюсь. – Спелые помидоры, счёт за газ и соседская свадьба?

– И всё это тоже, – мама чуть опускает глаза. – И ещё… то, что приходит, даже если его не ждёшь.

Я не понимаю, но и не спрашиваю. С мамой так часто: сначала она говорит загадкой, потом жизнь объясняет. Жизнь в последнее время объясняет слишком много.

Папа умер, когда мне было девять. Его звали Стефано Валенти. Он не был главным и не сидел во дворцах; он носил поношенные куртки и смеялся так, что я видела, как у него морщатся уголки глаз. Он работал «на людей». Так сказала мама. Тогда я ещё не знала, кто эти «люди», только чувствовала, как она напрягается, когда мимо дома проезжают машины с тонированными окнами.

В тот день дождь пах железом. Мама поставила на стол суп и сказала: «Ешь, пока тёплый». Папа не пришёл к ужину. Телефон зазвонил слишком поздно. Мама слушала молча, потом опустилась на табурет и долго сидела, глядя на плитку, будто там было что-то написано. Я подошла и положила ей голову на колени. Она погладила меня по волосам и сказала: «Мы – вдвоём. Мы справимся».

Потом пришли люди. Я теперь понимаю, что это были «они», но тогда просто видела пальто, серьёзные лица и чёрные зонты. Они говорили шёпотом. Мамина рука не дрожала. Когда они ушли, она отодвинула суп и спросила, хочу ли я чаю. Я кивнула. Мы пили чай, и он был солоноватый из-за моих слёз.

С тех пор у нас было тихо. Слишком тихо для Сицилии, говорили соседки, и бросали на нас взгляды, в которых было больше любопытства, чем сочувствия. Мама редко выходила в люди, в основном – в сад. Я – в школу и обратно. Я научилась не смотреть в глаза тем, кто смотрит слишком пристально. И мы словно стали невидимыми. И это было нашим счастьем.

Вечером, когда солнце мягко скатывается к морю, мы ужинаем на крыльце. Сегодня – паста с томатами и базиликом. Мама сидит напротив, у неё блестят глаза – так всегда, когда она tired, но делает вид, что всё хорошо.

– Ты сегодня была у синьоры Де Люка? – спрашивает она.

– Была, – отвечаю. – Она снова пытается научить меня вышивать.

– Получается?

– Получается, что она больше разговаривает, чем вышивает, – смеюсь. – А я – больше слушаю, чем учусь.

Мама улыбается, но улыбка какая-то тонкая, как нитка. Она кладёт вилку, вытирает руки салфеткой и вдруг смотрит на меня так, будто просит прощения за то, чего ещё не сказала.

– Катерина, – произносит она. – Нам нужно поговорить.

Я чувствую, как внутри всё сжимается. Я очень не люблю, когда взрослые так начинают, потому что дальше никогда не бывает ничего простого.

– С чем? – спрашиваю легко, будто это не важно.

– Через неделю… – она делает вдох. – Через неделю мы переедем из этого дома.

У меня из рук выскальзывает вилка. Она звенит, падая на тарелку. Я поднимаю глаза на маму.

– Куда?

– В другой дом, – она выбирает слова осторожно, как шаги по мокрой плитке. – Большой. Там безопаснее.

– Безопаснее, чем здесь? – мне хочется рассмеяться, но выходит только воздух. – Где? В городе? В горах? У моря?

Мама молчит. Потом проговаривает быстро, как будто запоминает чужой текст:

– В дом семьи Нери.

Мне кажется, что мир на секунду перестаёт двигаться. Потом всё возвращается, но будто с помехами. Я слышу дальний лай. Ложка на кухне падает со стола. Где-то щёлкает лампочка. Я смотрю на маму и надеюсь, что это шутка – плохая, глупая, но шутка. Она не шутит.

– Что? – я произношу это тихо, потому что громче нельзя, голос сломается. – Куда?

– В дом Нери, – повторяет мама. Глаза у неё влажные, но она держится. – Катя, послушай…

– Нет, – я качаю головой. – Нет. Только не они. Только не эта семья.

– Катерина…

– Ты знаешь, кто они. Ты знаешь, что это значит. – Я слышу, как срываюсь. Пальцы становятся холодными. – Мы столько лет жили нормально. Тихо. Без всего этого. Без… – я машу рукой в сторону темнеющего города, где всегда есть то, что не называют вслух. – Ты не можешь. Мама, ты не можешь.

Она садится рядом и берёт меня за руки. Её ладони тёплые, они пахнут мылом и базиликом.

– Я выхожу замуж, – говорит она.

Я вскакиваю.

– За кого?

Она закрывает глаза на миг. Открывает. Смотрит прямо.

– За Вито Нери.

Кажется, что воздух становится крепче меня. Я не могу его вдохнуть. В груди что-то ломается – не громко, но так, что я это слышу.

– Зачем? – спрашиваю глухо. – Зачем ты это делаешь?

– Это не моё решение, – говорит мама. Голос тихий, ровный. – Это… так надо.

– Кому надо? Им? Ему? – во мне всё поднимается волной. – А нам? Нам когда-нибудь что-то «надо»? Нас хотя бы раз спросили?

Мама не отпускает моих рук.

– Я знаю, – шепчет. – Я знаю, милая. Если бы можно было иначе… Я бы иначе. Но иногда мир складывают другие. И он сильно ломается, если сопротивляться.

– Мы и так сломаны, – говорю. – Папа умер. Ты… ты же говорила, что мы вдвоём справимся.

– И справились, – мама гладит меня по пальцам. – Мы живы. У нас есть дом и сад. У нас есть ты. Но мир не всегда даёт быть невидимыми. Иногда он находит.

– Почему сейчас? – я хриплю. – Почему именно он?

Мама опускает взгляд.

– Твой отец… – она произносит осторожно, будто трогает боль. – Он был в их круге. На низких ступенях, Катя. Но всё равно – там. И это не стирается. Вито сказал, что… – она сжимает губы. – Что так будет лучше. Для всех.

Я делаю шаг назад.

– Для всех? – у меня дрожат колени. – Для кого – «всех»? Для него? Для его семьи? Для его сыновей, которые ходят по крови, как по ковру? А нас с тобой кто посчитает?

– Я посчитала, – говорит мама. – Я считаю каждый день. Тихо, про себя. Я думала, что смогу отказаться. Но… – она поднимает глаза, и в них не слабость, а усталое мужество. – Это не тот случай, Катя. Это Сицилия. Здесь иногда «нет» означает «потом будет хуже».

Я отворачиваюсь к саду. Всё вокруг такое же, как всегда: лаванда лениво шевелится, вишня роняет листья, над крышей пролетает голубь. Только внутри меня сад пустеет.

– Я не поеду, – говорю. – Делай что хочешь, но я не поеду.

– Поедешь, – мама говорит это почти шёпотом, но это шёпот, который не спорит. – Потому что ты – моя дочь. И я должна знать, что ты рядом. И потому что я не оставлю тебя одну в мире, где умеют находить.

Я обессиленно сажусь. Мама остаётся стоять, потом медленно опускается на ступеньку рядом.

– Я знаю, что ты думаешь, – говорит она. – Думаешь, что я предаю нашу тихую жизнь. Что я продаю нас. Я тоже так думала. Понимаешь? Я каждый вечер сажусь на кухне, смотрю на твой блокнот, где лежат слова, и думаю: «Альма, ты рушишь ей всё». И всё равно… – она делает паузу. – Я выбираю так. Потому что другой выбор украдёт у нас больше.

– Что может быть больше? – я не кричу – не могу. – Что?

– Тебя, – говорит мама.

Мы сидим какое-то время в тишине. Я слышу, как соседи закрывают ставни. Как на улице мальчишки докатывают мяч и смеются. Как вдалеке сигналит машина. Сад дышит, как обычно. А я – нет.

– Когда? – спрашиваю.

– Через неделю, – мама берёт меня под руку. – Мы поедем утром.

– К нему? – спрашиваю, хотя ответ понятен.

– В дом, – она кивает. – Там есть… – она замолкает, подбирая что-то приличное. – Порядок.

– У них порядок пахнет кровью, – говорю.

– У них порядок пахнет властью, – тихо отвечает мама. – Иногда это одно и то же.

Я утыкаюсь ей в плечо. Она гладит меня по волосам. Я слышу, как у неё стучит сердце – быстро, но ровно. Мама всегда держит ритм, даже когда тонет.

– Я не буду принадлежать им, – говорю в ткань её платья.

– Ты принадлежишь себе, – отвечает она. – Просто… иногда нам придётся делать вид, что иначе.

– А ты? – я поднимаю голову. – Ты будешь счастлива?

Мама улыбается криво.

– Я буду рядом с тобой.

– Это не ответ, – шепчу.

– Это всё, что у меня есть, – говорит она.

В ту ночь я долго не сплю. Лежу на узкой кровати, смотрю в окно, где звёзды похожи на булавки, воткнутые в чёрную ткань. Слышно, как шепчет лаванда, как стучит где-то дальний каблук, как кошка шуршит у забора. В голове крутятся имена: Вито Нери, Бруно Коста, Коррадо, Ренцо, Армандо. Я не знаю их лиц, но уже ненавижу их тени.

Я вспоминаю похороны папы. Как мужчины стояли молча, не глядя друг на друга. Как мама держала меня за плечи так крепко, что потом остались следы. Как один из них – высокий, с тяжёлым взглядом – сказал: «Он был верен». Тогда я не поняла, что это значит. Теперь понимаю слишком хорошо. Верность – это цепь. На шее. Внутри.

Я переворачиваюсь на бок, прижимаю к груди блокнот. Хочу писать, но не могу. Слова расползаются, как муравьи, которых потревожили. У меня из глаз текут тихие, злые слёзы. Я не плачу громко – не хочу будить маму. Пусть хотя бы сегодня она спит.

Засыпаю под утро, когда за окном свет становится молочным. И снится мне сад, который не пахнет. Я иду в нём босиком, и земля под ногами стеклянная. Я вижу вишню, она тоже из стекла. И цветы – из стекла. Я смотрю на себя – и тоже стекло.

Просыпаюсь от запаха кофе. Мама уже на кухне. Она всегда просыпается раньше меня – так ей привычнее. Я иду умыться, в зеркале на меня смотрит девчонка с тёмными кругами под глазами. Я высовываю язык ей – себе – и делаю вид, что всё нормально.

– У нас есть варенье, – говорит мама. – Абрикосовое. Любимое.

– Я не хочу.

– Ты должна что-то съесть, – она ставит на стол хлеб, сыр, варенье. – День будет длинный.

– Почему?

– Потому что нам надо кое-что собрать, – она смотрит на мои руки. – Мы возьмём только необходимое. Платья, книги, немного посуды. Сад… – она замолкает.

– Сад останется здесь, – говорю я, чувствуя, как внутри снова пустеет. – Его нельзя забрать.

– Можно посадить новый, – мама пытается улыбнуться. – Растения… они терпеливые.

– А люди? – спрашиваю.

– Люди учатся, – говорит она. – Иногда очень быстро.

После завтрака мы молча складываем вещи. Мама аккуратно снимает с полки фарфоровую чашку – ту самую, из которой она пьёт утром. Долго держит её в руках, потом ставит обратно.