Полная версия

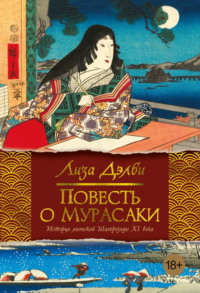

Гейша

Хотя свежесть впечатлений от гейш прошла, их популярность в полусвете только росла. Кварталы проституции в городах к тому времени уже существовали полтора столетия, и юдзё постепенно утеряли навыки в изящных искусствах и ведении беседы. Да и сами развлечения в лицензированных кварталах, пожалуй, слегка устарели. Гейша ворвалась в этот застойный мирок подобно урагану. Она была обаятельна, умела петь и позабавить компанию, а кроме того, могла свободно передвигаться и не была привязана к определенному месту, как поднадзорные юдзё. Официально считалось, что гейши, будь то мужчины или женщины, занимают самое низкое положение в обществе, но даже высокопоставленные юдзё проигрывали им. Свежие лица гейш и их мастерство игры на сямисэне отняли у куртизанок всю клиентуру.

Слово «гейша», буквально означающее «художник», со второй половины XVIII века вошло составным компонентом в целый ряд понятий, обозначающих род занятий для женщин в сфере развлечения и обслуживания: сиро (белая) гейша означает женщину, которая просто выступает перед публикой, в отличие от гейши короби, которая «кувыркается»; гейша кидо (ворота) стояла при входе в помещение, где происходило представление, и зазывала зрителей игрой на сямисэне, тогда как дзёро (шлюха), надо понимать, занималась совсем иным делом. Примерно в 1770-е годы молодые танцовщицы (одорико) в феодальных городах стали называться мати гейшами (городскими), в отличие от работниц кварталов разрешенной проституции тех городов, где это ремесло получило особо широкое распространение. Мати гейши, в свою очередь, получили свои клички, одна из них нэко (кошечка), в написании которой обозначено все приятное и не очень, что можно получить от уличной «кошечки».

Гейшам, работавшим в лицензированных кварталах, запрещалось спать с клиентами юдзё. В 1779 году ремесло гейши было объявлено самостоятельной женской профессией, для разработки правил которой и контроля их соблюдения создали специальное учреждение – кэнбан. Гейшам не дозволялось носить слишком яркие кимоно, навешивать на себя драгоценности и украшать прическу гребнями и заколками. Им нельзя было садиться рядом с гостями и предлагать себя в качестве юдзё любым другим способом. Если куртизанка обвиняла гейшу в том, что та сманила ее клиента, кэнбан проводил расследование. В случае доказанной виновности гейшу могли отлучить от дела на некоторое время, а то и навсегда.

Статус мати гейши определялся менее четко. Среди них были такие, которые могли «даровать подушку», и такие, которые делать этого не смели. Вопрос о ремесле гейш и проституции издавна был основательно запутан. Во всяком случае, феодальные правители считали его именно таким и многократно предпринимали серьезные административные меры, чтобы между двумя видами деятельности соблюдалось различие. Частое обращение к законодательству в этой сфере показывает, что устранить путаницу так и не удалось. В то же время в 1957 году официальную проституцию в Японии запретили, однако гейш не тронули. Это ли не лучшее свидетельство того, что, по своей сути, в самом истинном и лучшем значении слова, гейши проститутками считаться не могут?

«Водяной бизнес» ПонтотёВ эпоху Эдо не только проституция, но и любая деятельность, имеющая привкус порока, требовала специального разрешения. О постепенном повышении статуса Понтотё в качестве увеселительного квартала можно судить по взаимосвязи между чаем, женщиной и песней. В 1712 году власти города дали разрешение на организацию в Синкаварамати, то есть в Понтотё, тяя – чайных домиков (по существу, закусочных, буфетов). В подобных заведениях работали тататэ онна (женщины, готовящие чай), иначе говоря, официантки, которые должны обслуживать посетителей. Это послужило началом новой для Понтотё «водяной коммерции». Позже такие заведения начали открываться и в других районах города, в частности в Камиситикэне и Гионе. Столетия спустя здесь образовались прославленные общины гейш.

В 1770 году расплодившиеся чайные домики Понтотё стали обрастать филиалами в соседнем к северу квартале Нидзё-синти (нового Нидзё). Расширение территории влияния могло объясняться стремлением спрятать процветающую в заведениях нелегальную проституцию от недремлющего ока властей, строго следивших за Понтотё. В конце XVIII века нелегальная проституция захватила кварталы по обе стороны реки и приняла такой размах, что бордели Симабары стали жаловаться на конкурентов, которые их совершенно разоряли.

Симабара пользовалась монопольным положением на рынке лицензированной проституции. Естественно, многим хотелось заняться этим доходным делом и в других районах города: с такими запросами обращалась к властям масса народу. В 1790 году городские чиновники выдали лицензию на открытие борделей еще в четырех кварталах за пределами Симабары: в Гионе, Нидзё (куда входил Понтотё), Китано и Ситидзё. В 1813 году эти четыре района получили разрешение привлекать в увеселительные заведения и гейш, к тому времени завоевавших огромную популярность.

Вопреки всем правительственным ограничениям промысел Понтотё шел в гору, а сочетание в нем юдзё, гейш и неуклонно растущей численности так называемых проституток-любительниц сделало квартал настоящим раем для повес и распутников. Отряд нелегалок-любительниц, по мнению историков, поначалу формировался из жен и дочерей проживающих здесь лодочников: пока мужья и отцы ходили на баржах в Осаку, женщины принимали клиентов. Поскольку в обычные дни домохозяйки постоянно занимались разжиганием очага и заготовкой угля, для большей привлекательности им приходилось обильно пудриться, чтобы скрыть на лице следы сажи. Белая пудра (хаку), предположительно, породила прозвище таких «любительниц»: хакудзин. У этого слова есть и более широкая основа для фонетического каламбура, связанная с парой антонимов курото (что значит «профессионал», где куро – черный) и сироте («любитель», где сиро – белый). Как бы то ни было, хакудзин составляли группу самых дешевых жриц любви, работавших от случая к случаю. Для Понтотё они стали уникальным явлением, вплоть до начала двадцатого столетия сохранившимся в регистрационных актах и различных объявлениях от театральных афиш до приглашений на танцы.

Таким образом, к 1840 году в Понтотё и других аналогичных кварталах Киото сложился своеобразный стиль жизни. Даже будучи строго регламентированным, он оказался плодородной почвой для произрастания новых форм и жанров в литературе, музыке и изобразительном искусстве. То же происходило и в других крупных городах, и ярче всего – в столице феодальной Японии Эдо.

Писатель начала XIX века Такидзава Бакин упоминает такую деталь в зарисовке жизни кварталов сладострастия вдоль реки Камо: каждый вечер по широким берегам реки, словно грибы, вырастали крошечные хибарки, а на рассвете, когда ночные развлечения заканчивались, хибарки исчезали. А вот что у Бакина говорится о самом Понтотё: в тамошних гостиницах можно было нанять женщину на месяц. За двойную плату номера постоялец получал еду, выпивку, обшивание, починку и «обслуживание на подушке». Но женщины, которые занимались обслуживанием на подушке, по словам Бакина, не были официальными проститутками, и, в отличие от таю и тэндзин (куртизанок высшего разряда), носивших шелковое белье, у этих вульгарных дам под платьем вообще ничего не было! «Это быстро начинает надоедать», – жалуется писатель.

Разгул сексуальной вседозволенности в конце концов побудил власти наложить полный запрет на все подобные шалости. В 1842 году вышло несколько актов, названных реформой Тэмпо и направленных на исправление морали. Литература подвергалась жесточайшей цензуре, скабрезности выжигались каленым железом, юдзё лишались гражданских прав одной фразой кодекса: «Всем куртизанкам предписывается найти другую подходящую работу». Складывалось впечатление, будто общественная мораль упала до самого низкого уровня. Оставшиеся без работы владелицы борделей все следующее десятилетие беспрестанно ходатайствовали о возвращении отнятых лицензий, но безуспешно.

Гостиницы и чайные домики оказались в крайне трудном положении и не сумели бы выжить, если бы не одна умная официантка по имени Хайзэн (что означает «обслуживание стола»). В то время на стол в чайных домиках подавали специально нанятые мужчины. Упомянутая девушка решила научиться этой профессии, после чего стала законодательницей новой моды: повсюду в качестве подавальщиц теперь нанимали женщин. Когда гость говорил: «Позовите Хайзэн» (буквально: позовите накрыть на стол), появлялась женщина, составлявшая ему компанию как во время еды, так и после нее. Таким образом Понтотё вышел из положения и удержал клиентов.

Политика и покровительствоНаконец в 1851 году правительство смягчилось и вернуло четырем кварталам развлечений ранее отнятые лицензии. При этом, однако, оговаривалось, что те, кто займется увеселительными делами вне установленных пределов района, будут строго наказаны. Метания властей, которые то выдавали лицензии, то отбирали их, свидетельствуют о неспособности чиновников разобраться с проституцией в стране: с одной стороны, официальная мораль требовала закрытия борделей, с другой – нельзя было не признать естественность человеческих потребностей, которые к тому же можно (а значит, нужно) контролировать и облагать налогами.

Не последнюю роль в попытках поставить вопросы общественной морали под свой надзор играла заинтересованность властей в том, чтобы получить возможность следить за подозрительными элементами и знать, где их легко отыскать. Заведения для развлечений и удовольствий всегда служили прибежищем разнообразным уголовникам, а с 50–60-х годов девятнадцатого столетия – и политическим заговорщикам. Можно нередко услышать, что планы свержения сёгуната Токугавы, приведшие к восстановлению в Японии императорской власти, задумывались мятежными самураями именно в чайных домиках Гиона.

Некоторые из организаторов ставшего успешным заговора против сёгуната впоследствии женились на возлюбленных гейшах из Гиона. Они привезли своих жен в Эдо, который с тех пор стал называться Токио (Восточная столица), и бывшие гейши в качестве супруг государственных лидеров обрели большое влияние. Надо сказать, что гейши Понтотё в те времена были в числе тех, кто желал сохранить существующий строй и поддерживал сторонников сёгуната. Но говорит это не столько о настроениях в самом Понтотё, сколько о том, что каждой общине гейш покровительствовала своя политическая группировка. Откровенные разговоры клиентов, идущие в присутствии гейш и сегодня, означают, что у каждого политического лагеря есть излюбленные заведения, куда чужаки не допускаются. Неписаный кодекс чести гейш не позволяет разглашать услышанное, но зачем рисковать?

Как бы то ни было, частичное послабление проституции в 1851 году снова отменили в 1855-м. Всех жителей Понтотё собрали в ближайшем храме и сообщили, что, хотя магистрат сожалеет о причиняемых гейшам неудобствах, все проститутки должны собрать вещи и готовиться к очередной депортации в Симабару, где им и место. И снова у жриц любви было два пути: отправляться в Симабару или уходить в подполье. В ход пошли оба. Четыре года спустя район Нидзё-синти опять получил разрешение на открытие публичных домов, и в Понтотё появились новые чайные домики. Оттуда ведет свое начало «Даймондзия», материнский дом современного «Дай-ити», отпочковавшегося в первом десятилетии XX века.

Золотой векШестидесятые годы XIX столетия стали своего рода золотым веком гейш. Атмосфера непринужденности, создаваемая гейшами, резко отличала чайные домики от борделей Симабары. Куртизанки выглядели устаревшими и потрепанными в сравнении с гейшами, которые одевались по последней дамской моде, а часто и выступали законодательницами стиля. Если обитательниц публичного дома интересовали только деньги[12], то у гейши была душа, она могла быть преданным другом и умела ценить галантность. В то время в общественном плане все большее значение приобретали вкус женщины, ее изящество и благородство, и у обитательниц чайных домиков все это было. Рискуя жизнью, гейши Киото спасали любовников, выступивших против могущественной власти, и тем самым доказали свою преданность и отвагу. Когда дело противников режима победило, эти женщины стали национальными героинями и создали яркий романтичный образ, позднее получивший название гейши мэйдзи.

В 1870-м, на третий год императорской эпохи Мэйдзи, Понтотё был провозглашен независимой общиной гейш – ханамати (кварталом цветов). Жизнь в Киото, бывшем центром политической активности на протяжении нескольких лет и сплотившем монархистов Японии вокруг восстановления императорской власти, сразу затихла, когда сам император и его правительство переехали в Токио. Если город в целом после этого поблек, то кварталам развлечений и удовольствий перемена грозила катастрофой.

В 1875 году мэр Киото придумал, как возродить роль знаменосца духовной жизни: он решил проводить весенний фестиваль, чтобы привлечь туристов со всей Японии и даже из зарубежных стран. Гвоздем программы фестиваля должны были стать выступления танцевальных ансамблей гейш всех трех восстановленных в городе общин. Фестиваль намечалось проводить во время цветения сакуры, поэтому праздник получил название «Танцы вишни». Его рекламе была посвящена специальная брошюра на английском языке, и открывался он самым знаменитым танцем «Мияко одори» из Гиона. Понтотё, со своей стороны, способствовал успеху мероприятия, показав свой «Камогава одори» («Танец реки Камо»). С 1952 года все три общины ежегодно проводят праздники танца под тем же названием, а Гион и Понтотё устраивают их даже два раза в год, и это стало традицией.

Так японская гейша опять выступила в новой и несколько иной роли: она стала главным действующим лицом публичных зрелищ, пропагандистом и защитником региональной самобытной культуры, эстрадной звездой. Для первой постановки «Камогава одори» как зрелищного мероприятия в городе не нашлось эстрадной площадки. Сцену сделали в городском лектории, а гримерной и артистической уборной стал двор прилегающего к лекторию буддийского храма. Сто двенадцать гейш Понтотё разделились на четыре сменяющие друг друга группы. В день, когда одна выступала, три другие занимались своим обычным делом в чайных домиках, обслуживая и развлекая гостей. Затея удалась на славу. Честолюбивый девиз «За процветание Киото» первой танцевальной программы Понтотё, премьера которой прошла в марте 1872 года, полностью себя оправдал.

ЭмансипацияБольшой и радостной неожиданностью для гейш и их горячих поклонников стало постановление правительства Мэйдзи в октябре того же года о предоставлении гейшам и проституткам гражданских прав. Хотя новый декрет в некотором отношении повторял положения реформы Тэмпо (в обоих документах женщинам предлагалось и рекомендовалось ставить перед собой более благородные цели), подтекст привычно звучащих формулировок нового указа значительно отличался от того, что подразумевали феодальные уложения тридцатилетней давности.

Еще не оперившееся правительство Мэйдзи было вынуждено решать не только внутренние проблемы вновь объединенной нации: оно столкнулось с необходимостью определить свои позиции независимого государства в мировом сообществе. Япония чувствовала на себе пристальный взгляд иностранных держав, прежде всего Запада, и была очень заинтересована в том, чтобы выглядеть современной, отвечающей требованиям века и, главное, цивилизованной. Официально разрешенная в Японии проституция заставляла морщиться чопорных европейцев Викторианской эпохи, цивилизованность общества с такими обычаями могла ставиться под сомнение. Между тем, если присмотреться к тщательно продуманной системе кварталов удовольствий Японии XIX века, можно увидеть благородную утонченность и высокую культуру, каких не знала мировая история. Но понятие цивилизованности в ту пору имело иное толкование, а Япония хотела и всячески стремилась приспособить свои культурные традиции к меркам западной цивилизации.

После декрета правительство Мэйдзи в контактах с представителями мирового сообщества могло щегольнуть своим либерализмом в области гражданских прав, зато женщин Японии эмансипация застала врасплох. Многие стали обращаться к властям с просьбой разрешить им вернуться к привычным занятиям. На практике «либерализация» ремесла гейш и проституции вместо ликвидации порочной системы лишила известное число женщин, ранее занимавшихся законным делом, работы и средств к существованию. Но была и другая, светлая сторона: впервые японской женщине дали возможность во всеуслышание выразить свои чаяния и заявить о своих требованиях.

В результате гейши и проститутки были освобождены от долгов владельцам заведений, договорный срок ученичества был ограничен семью годами, и продлить его разрешалось только при согласии обеих сторон. Полномочия выдавать женщинам лицензии на право работать гейшами и юдзё перешли непосредственно городским властям. Гейши находились в менее стесненном положении, чем проститутки, так что некоторые права и возможности нового трудоустройства, предусмотренные законом, ничего особенного им не давали. Если гейша не желала оставлять свой промысел, она шла в городскую управу и получала там разрешение. Но общее политическое веяние изменилось. Набирала обороты развернутая и направлявшаяся правительством кампания «практицизма», нацеленная на обретение Японией международного статуса современной индустриальной державы. В стране складывалась обстановка борьбы со всякими проявлениями фривольности, что крайне негативно сказалось и на гейшах Понтотё.

Мастерские женского рукоделияПо закону об эмансипации женщин гейши могли оставить свое занятие и вернуться в родительский дом. Однако большинство возвращаться в родной дом не пожелали, и в 1874 году местные власти были вынуждены дополнить закон положением, который давал женщинам возможность продолжать работу на прежнем месте. Но их стали облагать налогом из расчета месячного дохода, поступления от которого направили на финансирование мастерских женского рукоделия, где участницы могли обучиться разным полезным профессиям, позволяющим при желании найти подходящую работу. Считалось, что такое желание у женщин имеется. Посещение занятий в мастерских было обязательным, и, если гейша их пропускала, ее лишали права заниматься своим ремеслом.

Из описания работы мастерских можно заключить, что они были не столько местом обучения, сколько производством с потогонной системой. Во всяком случае, сложно представить заведение, где сотни гейш целыми днями усердно трудятся. Мастерские подразделялись на восемь видов, в основном связанных с производством одежды: там были швейные, ткацкие, прядильные, вязальные и вышивальные цеха, а в некоторых обрабатывали шелковые коконы и разводили шелковичных червей. В процессе такого обучения женщины выпускали товарную продукцию, доходы от которой шли на содержание и дальнейшее обустройство мастерских. Кроме производственной практики женщины изучали письмо, арифметику, им давали уроки музыки и танца.

Некогда служительницы кварталов развлечений в ожидании клиентов коротали время, подсушивая, измельчая и смешивая чай. Это занятие стало метафорой праздности гейш и юдзё. Теперь же вместо уютного перебирания чаинок они должны были заниматься полезным трудом на ткацком производстве.

Когда гейша требовалась в чайном домике, в регистратуру посылали человека сообщить, что гейшу X вызывают в чайный домик Y для клиента Z. Из регистратуры соответствующее указание направлялось по месту работы гейши, и та бросала коконы и брала сямисэн, получая передышку от «учебы». Если в чайном домике гейша освобождалась раньше закрытия мастерской, ей предписывалось вернуться на рабочее место. Вместо того чтобы увлечь женщин общественно полезной работой и привить им любовь к труду, кампания ремесленных мастерских, скорее всего, давала обратный результат, и традиционные занятия гейш казались женщинам куда более привлекательными. Эксперимент с «обучением» продолжался несколько лет. В 1881 году власти Киото объявили, что отныне посещение мастерских будет добровольным, и в Понтотё немедленно отменили все уроки, кроме музыки и танца.

СтандартизацияОднако попытки властей упорядочить деятельность гейш на этом не закончились. Выше упоминалось, что вся жизнь кварталов удовольствия с самого их зарождения находилась под внешним контролем и наблюдением. Фактически само лицо этих районов в значительной мере формировалось их специфической обособленностью и изолированностью, но в пределах рамок и лимитов, установленных для каждого района, внутреннее развитие шло спонтанно. Известная свобода и разнообразие условий в замкнутых островках феодального общества делали их непохожими друг на друга. Благодаря строгому территориальному разграничению общины стали свободной зоной как в локальном, так и в социальном отношении: там можно было фантазировать, допускать различные вольности и шиковать.

Основной целью реформ феодального периода было допущение известной свободы личности с периодической чисткой очагов порока. Чиновникам правительства, определявшим политику сёгуната в этой области, не приходила мысль совершенно изменить характер кварталов удовольствия.

В этом состоит главное отличие правительственных шагов, проводимых прежде, и мер, обнародованных режимом Мэйдзи. Некоторые историки считают самым важным аспектом первых этапов модернизации японского общества создание действенного, отвечающего требованиям времени аппарата управления страной, способного систематизировать и упорядочить социальные ресурсы, придать их использованию разумный и рациональный характер. Вместо того чтобы полагаться на волю случая, традиции или интересы одного привилегированного класса, правительство выбрало рациональный подход: определив цель, оно систематически внедряло в жизнь наиболее эффективные меры достижения этой цели. Подобная рационализация охватила самые разные сферы общества, и мир гейш не стал исключением. Примером тому может служить стандартизация заработка служительниц чайных домиков.

В 1886 году был установлен твердый тариф на услуги гейш Понтотё. Прежде размер оплаты определялся путем договоренности заведения и клиента. Каждая гейша могла претендовать на определенную сумму вознаграждения в зависимости от популярности и мастерства, а клиент расплачивался сообразно толщине своего кошелька. Торговаться считалось неприличным, и гонорары за услуги гейш значительно различались.

Введение твердого тарифа меняло положение: плата для клиентов вводилась одинаковая, и вознаграждение для гейш, независимо от красоты, опыта и популярности, также устанавливалось одно, только с учетом рабочего времени. Эта система в основном действует и поныне.

Такой шаг может показаться незначительным, но последствия оказались далеко идущими. Впервые была предпринята попытка перевести ремесло гейши на деловые рельсы. В том же 1886 году вступил в силу ряд нормативных актов, касающихся надзора за деятельностью и налогообложением предпринимателей района Понтотё, причисленных к пяти официальным сферам деятельности. К ним относились гейши, проститутки, посредники, представляющие клиентам услуги тех и других, а также банкетные залы и дома свиданий. Владельцы двух последних были обязаны регистрировать всех клиентов с указанием их имени, возраста, места жительства и потраченной в заведении суммы. Эти сведения передавались в соответствующее учреждение к девяти часам следующего утра. О постояльце или клиенте, которые провели в таком доме более 24 часов, доносилось особо.

Можно ли считать деятелей эпохи Мэйдзи японскими викторианцами, вознамерившимися излечить страну от морального разложения? Пожалуй, нет. Многочисленные свидетельства из дневниковых записей, воспоминаний и литературных источников ясно обрисовывают их как мужчин, которые предавались утехам с тем же рвением, с каким работали на благо общества, и у которых гейши и проститутки особого раздражения вовсе не вызывали. В социальной атмосфере тех времен предосудительным, если не с моральной, то с общественной точки зрения, считалось швыряние денег на ветер, безделье и уклонение от обязанностей. Если посещение кварталов удовольствия не сопровождалось излишествами и эксцессами, то на это в обществе смотрели снисходительно. Если же поведение клиента выходило за общепринятые рамки (а новые правила именно для того и вводились, чтобы эти рамки были четко определены и соблюдались), его за это вполне могли подвергнуть наказанию.

Правительство Мэйдзи изменило взгляд на кварталы удовольствий: их теперь считали не источником негативного влияния, а легальным местом отдыха от рутины повседневных забот. Кроме того, эти районы предполагалось включить в сферу налогообложения в интересах всего общества, а система надзора и учета во внутренней жизни таких кварталов позволяла властям следить за поведением и деятельностью своих граждан.