Полная версия

СанаА Бова

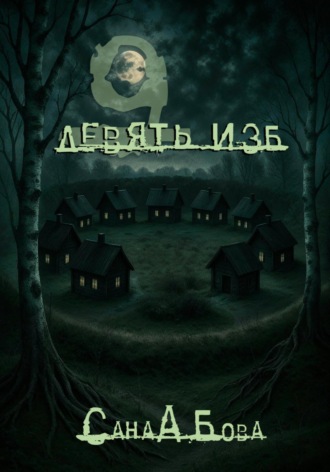

Девять изб

«Девять изб» – это мрачная мистерия о деревне, где прошлое дышит сквозь травы, а граница между человеком и местом становится тоньше волоса.

Пролог

Дорога началась не там, где асфальт вцепился в лес серыми зубами и где расписание автобуса, покрытое каплями дождя, обещало всего лишь две посадки в день, а гораздо раньше, в том странном утреннем промежутке, когда будильник уже отзвенел, а тело будто ещё держится за тёплую тень сна, и мир напоминает коридор с множеством дверей, где каждая ведёт к какому‑то «если бы». Михаил проснулся тотчас, как только за окном вздохнула серая заря, и в этом вздохе услышал порыв старой памяти: танцующие пылинки на дачной кухне, скрип половиц, запах подогретого молока, запах вчерашней газеты – все те знаки, из которых складывается детство, если оно хоть раз проходило летом в деревне. Пальцы привычно нащупали ремешок часов, проверили, на месте ли блокнот и ручка, а взгляд зацепился за глухую полоску света у шторы, как за нитку, за которую тянут вышивку, не зная, распустится ли рисунок. Он пил густой, как отвар, чёрный чай, запоминал вкус города на какое‑то время «до свиданья», и в этом простом утреннем действии было что‑то от обряда: выйти из привычного – значит чуть умереть, чтобы дышать иначе.

На автостанции пахло железом, табаком и смирением. Здесь, как в предбаннике для нищих и пророков, никто не спрашивал, зачем ты едешь, железный мир знает, что любой поезд – это ответ сам по себе. Старый автобус на его направление был белёсо‑зелен, с облезшими бортами, у которых вмятины запоминали чьи‑то неловкие повороты из года в год, двигатель издавал хрип, сгодившийся бы и для колыбельной, и для предупреждения, и для молитвы. Михаил коснулся ладонью холодной ручки дверцы, металл отозвался коротким «не забудь», и он вошёл внутрь, как входят в чужую избу, не громко, не делая вид, что ему тут рады. В салоне сидели старухи в платках, без возраста, как корни, – две молодые женщины с узлами на коленях, мальчишка с корзинкой, где с торца показывали солнечные зубы головки зверобоя, и молчаливый водитель, у которого руки были точно выструганы из морёного дуба: костяшки блестели, как колени у старых иконных святых.

Автобус тронулся без церемоний, как трогается память, сперва чуть назад, чтобы набрать разгон, потом в ту полоску, где город кончается и начинается лес. В окно стекал пейзаж, но стекал как бы не по стеклу, а по внутренней стороне глаза – деревья, жухлые поля, недокошенные ленты трав у обочины, ленивые лужи в колеях, всё это переставало быть «чужим» слишком быстро, будто место разглядело в Михаиле знакомый знак и сказало: ладно, иди. Он никогда не был мистиком, слишком тщательно возился с фактами, чтобы сдавать свою жизнь в аренду «кажется», и тем не менее всегда узнавал такие дни – словно воздух впереди густеет, как кисель, и двигаться через него надо не спеша, набирая ртами смысл, чтобы потом не задыхаться.

Старухи в задних рядах сидели ровно, как будто на них водружены невидимые богослужебные книги, и от их платков пахло наваристым супом, терпкой полынью, сундуками, в которых лежат ткани, пахнущие тысячу лет и ещё один день. Они не смотрели на него прямо, их глаза, если и скользили по чужому, то как бы в стороне, в том месте, где у каждого человека ходит дух‑двойник, взглядом они держали его не за запястье, а за тень. Михаил поймал себя на желании стать прозрачнее, чтобы его присутствие не раздражало ткань пространства, как самую тонкую шёлковую нитку. Водитель, не отпуская руля, завёл в зубах сигарету так, будто заклинил между клыками сомнение, взгляд у него был странный, не обвинительный и не хмурый, а обходной, как у человека, который знает, что в этой местности слова давятся друг о друга, как рыба в сети, и потому лучше говорить коротко, когда надо, и молчать, когда нельзя.

– Чужой будешь? – спросил он, не глядя в зеркало, будто бы у руля важно не лицо пассажира, а его вес.

– Архитектор, – ответил Михаил, и слово «архитектор» в его собственном голосе прозвучало вдруг не городским тоном презентации, а чем‑то более древним, похожим на «строитель‑памятник»: тот, кто собирает миру лицо обратно. – По заказу района. Осмотр, фиксация, отчёт, – добавил он сухо, будто прикрываясь формой, как щитом.

– Формы у нас дом обижают, – беззлобно заметил водитель, перебрасывая передачу и пуская автобус в плавный левый поворот. – Но ты не бойся, мы люди не злые. Мы – с памятью. Разница только в том, что память наша вниз растёт.

Он перекрестился быстро, ловко, как кувыркается в воду мальчишка, и только, повернув на узкий просёлок, который тут же стиснул лес, тихо добавил:

– Чур нас.

Слово «чур» с детства было для Михаила одновременно и игрой, и заступом: «чур моё», «чур отдам», «чур не тронь». В нём жила старая мысль, простая как кувалда: у всякого есть граница, и не надо совать туда пальцы без спросу. С таким словом дети закрывают места, где спрятаны «секретики», женщины обвязывают углы скатертей, мужчины вешают на ветки тряпочки, чтобы леший запутался не в тебе, а в тряпках. Он поймал себя на том, что хотелось бы ответить водителю так же – коротко, по‑домашнему, но ответить было нечем. Городская жизнь, закрученная между документами и дедлайнами, будто отучила его от слов‑узоров, которыми разговаривают с миром. И всё же «чур» отозвалось внутри мягко, узнанно, как кость пальца упирается в кость старой перчатки.

Дорога тем временем стягивала на себя листья, ветви, свет, как женщина зашивает платье, вытягивая нитку через тысячи отверстий. Стволы деревьев переплетались полотном, и в этом полотне было так мало просветов, что солнечные пятна, падая, казались мокрыми пуговицами на чулане. Михаил вдруг уловил странную деталь: шум колёс стал не просто ритмом, а чем‑то вроде пульса – автобус, казалось, дышит, замедляясь на кочках, ускоряясь на ровном, и это дыхание подхватывает дыхание леса, который одновременно шумит и слушает. Сочетание звуков было таким, словно кто‑то под ладонь подложил зверя, и тот не сопротивляется, согрелся и лежит, ожидая своего часа.

В самый узкий момент, когда ветви нависли над лобовым стеклом и перестали быть «ветвями», превратившись в нитяную занавеску, водитель не выдержал и шепнул совсем уж по‑домашнему:

– Ну, не сердись. – И никто не стал спрашивать, к кому он обращается. В таких местах слова не обязаны иметь адресата, чтобы сработать.

Старухи в задних рядах зашевелились синхронно, не вскакивая, не крестясь, а лишь слегка, как сдвигают платок ближе к бровям, если впереди – тень. Мальчишка, державший на коленях корзинку со зверобоем, вдруг поднялся, переставил корзинку на соседнее сиденье и осторожно отошёл в проходе ближе к Михаилу, скорее не из любопытства, а из какого‑то деревенского инстинкта, который велит дышать рядом, если идёт чужой.

– А вы зачем? – спросил он почти шёпотом, не столько из страха быть услышанным, сколько из уважения к лесу, который не любит, когда в нём кричат. – Там и без вас узнают.

– Где «там»? – улыбнулся Михаил не чужому, а самому слову, в котором «там» всегда означает «тут, но глубже».

– Ну… – Мальчишка почесал щёку костяшками пальцев: грязь тёмная, сухая, от свежей земли. У крестьян руки всегда ходят на память. – Где вал. – И, увидев, что Михаил молчит, пояснил совсем просто: – Вал держит. Чтобы не разошлось.

– А что «не разошлось»? – спросил Михаил мягко, без иронии, как спрашивают у ребёнка, который умнее, чем кажется, а может быть, и честнее. – Дома? Люди?

Мальчишка задумался надолго, как будто пытался нащупать точное слово в темноте сундука.

– Всё, – наконец сказал он. – Тут всё держится. – И, будто устыдившись собственной серьёзности, улыбнулся и чуть отступил. – На Купалу венки носим. – Он наклонился, заглянул в корзину, вынул один круг зверобоя, плотный, битый солнцем, протянул его Михаилу и тут же отдёрнул руку. – Хотя… вам нельзя. Вы же чужой. Обидится.

– Кто? – Михаил сказал это без подкола, без попытки поймать мальчишку на «суеверии».

Тот поджал губы и поднял глаза, в которых не было ни страха, ни позы, ни вызова, только деревенская открытая ощупь мира, когда вместо слов «да» и «нет» чаще говорят «так» и «не так».

– Кто услышит, – сказал он так, будто этого довольно.

Михаил перевёл дыхание и поймал себя на том, что его внутренний «профессор», привыкший раскладывать любое «кто» по полочкам, махнул рукой и сел потише, уступив место другой части его, помнящей незримые движения в траве и тени меж сараев, куда в детстве ни один взрослый не смотрит. «Вот и славно», – подумал он и ощутил странное облегчение, как будто годы, наполненные протоколами, отчётами, проектами и согласованиями, были только длинной передышкой перед настоящим. «Не обнадёживайся», – тут же сказал себе внутренний скептик, у которого голос был похож на ржавый ключ в гнезде замка. «Я и не обнадёживаюсь», – ответил он, – «я пока только смотрю».

Лес, казалось, подслушивал. Где‑то справа каркнула ворона, но каркнула, как люди иногда кашляют, в горсть и отвернувшись, и звук тут же пропал, не отозвавшись эхом, словно воздух стал густым, мокрым тестом, в которое воткнули звуки и забыли. Тянуло полынью, хотя вокруг только ель и берёза, тянуло зверобоем, хотя июньскую жёлтую кровь видно было только в корзине мальчишки. Был ещё один запах – сладкий, густой, как настой мёда с кипятком, и он цеплялся за горло не как сироп, а как молитва: не пьёшь, а дышишь, не глотаешь, а впитываешь. Михаил в этот запах хотел сказать «спасибо», и не сказал, потому что в определённые минуты любое «спасибо» звучит, как «я взял без спроса».

Автобус снова качнуло, и рельеф пошёл волной, дорога стала бугристой, колдобины, словно чужие улыбки, выползали под колёса внезапно, водитель ругнулся сквозь зубы безадресно, обернулся на мгновение, бросил летучий взгляд назад, не на людей, а на эту их молчаливую кучу, держащуюся сама собой, и снова впился взглядом в полоску между ветвями. Водители в таких местах похожи на речных лодочников, знавших броды наощупь, по рёбрам воды, и держат в голове карту не на бумаге, а в сухожилиях. Он упрямо вёл автобус, как ведут телёнка, который норовит в лопухи. И когда лес вдруг отступил на шаг, показывая светлую прорезь впереди, водитель невольно коротко рассмеялся, не радостно, а как при встрече со старым знакомцем, которого давно не видел и не особенно соскучился.

– Ну, – сказал он, – приехали почти. Вал увидишь – молчи. – И, в полголоса: – Так будет лучше.

– Для кого? – спросил Михаил, потому что он из тех, кто толком не умеет оставлять вопросы на потом.

– Для тебя, – ответил водитель просто. – И для них. – «И для нас», сказал он одними плечами.

Старухи, не сговариваясь, двинулись в проход. Они всегда движутся первыми, потому что знают, где ступать. Платки их шуршали, как сухая трава в печке, руки держались за спинки, будто бы не за железо, а за чьи‑то невидимые предплечья, и было в этом движении что‑то из храмового выхода, не ритуал – память ритуала, когда тело помнит маршрут, даже если голова забывает слова. Мальчишка придержал свою корзину, прижал к животу, накрыл ладонью верх, чтобы ни одна жёлтая звёздочка не вывалилась, и посмотрел на Михаила ещё раз, коротко, почти виновато. Взгляд его говорил проще любых слов: «Не обижайся на нас. Это не про тебя. Это про место».

Михаил кивнул, хотя мальчишке этот кивок был не нужен, взрослые всегда кивают, чтобы не случилось того, чего боятся сами. Он поднялся, убрал блокнот в карман, проверил, на месте ли карандаши в плотном пенале, подтянул лямки рюкзака на плечах как солдат перед строем, чувствительно ощутил под пальцами шершавую ленту ткани и понял, что тактильная уверенность – это его колдовство. Если уж и есть у него какое‑то ремесло сродни заговору, то оно вот в чём – касаться вещей так, чтобы они открывали смысл без взлома, медленно, как плавится мёд.

Дверь автобуса открылась, как открывается рот у зверя, гортанно, со старческим присвистом, и внутрь ворвался новый воздух. Этот воздух был не просто «свежий» – город тоже иногда пахнет свежестью после дождя, он был родом от земли, и в нём было столько несказанного, что хотелось говорить шёпотом, чтобы не испортить. Тёплая горечь полыни впивалась в нос и как будто чуть подпирала снизу глаза, зверобой отдавал глухой солнечностью, которой не бывает в музейных витринах, где травы мертвы. Ещё пахло глиной, не мокрой, вязкой, а сухой, истёртой пальцами, когда тестируют горшок. Этот запах как раз и был «порогом»: шагнёшь – и всё, дальше будет по‑другому.

Сначала вышли старухи. Их обувь – плотные чёрные ботинки с чуть раздавленными носами касалась земли без суеты, принимая её не как «почву», а как стол. Они шли прямо, не глядя по сторонам, но Михаил чувствовал, что их взгляд, таящийся глубоко под веками, всё же отмеряет пространство, как плотник отмеряет доску, не линейкой, а кистью руки. Потом вышел мальчишка, отступил в сторону, пропуская женщин, и на секунду прикрыл глаза, нюхая воздух. Потом уже он и ступня наткнулась на иное усилие твёрдости – земля здесь была как будто не «под ногой», а «вместе с ногой», готовая принять, но и в любой момент готовая оттолкнуть.

Мир за дверью не был «внутренним двором», он был не‑местом между, лес отходил на расстояние вытянутой руки, показывая полоску неба, блеклого и сдержанного. Дорога переставала быть дорогой и превращалась в тропу, тянувшуюся чуть вбок, делая вид, будто ведёт «в обход», хотя в таких местах любой обход – прямой. Михаил вдохнул и почувствовал, как к коже цепляется, почти как прохладные влажные волосы, тишина, та самая тишина, в которой слышно не «что», а «как». В городе человек привыкает к фоновой музыке мира, к вездесущему гулу – как рыба к воде. Здесь же фон был выключен, и от выключенности стало видно те мельчайшие звуки, которые обычно не попадают в слух, как ползёт по травинке муравей, как лист меняет положение, как тень от пальцев колышется на собственной шкуре.

– Дальше сам, – сказал водитель, уже стоя у двери и прикуривая свежую, будто награждая себя короткой минутой без руля. – До вечера не уедешь – ночуешь у Агафьи. Скажешь от Степана. Они поймут. – Он кивнул куда‑то вперёд, на лёгкий перелом местности, где, по логике любого поселения, должен был быть выезд к площади или к пруду, и в этом кивке было и благословение, и предупреждение, и обычная человеческая привычка подсказывать дорогому незнакомцу, как бы говоря «мне не всё равно». – Вал увидишь – молчи, – повторил он твёрже, как повторяют фразу ребёнку, чтобы закрепить.

– Зачем молчать? – спросил Михаил, уже зная ответ, но всё‑таки требуя себе слова, которые можно сложить на полку.

Степан затянулся, выдохнул, глянул на крошку пепла, слепую и горячую, и сказал прямо:

– Потому что о живом не спрашивают, пока оно тебя не позвало. А коли позовёт – сам поймёшь, что говорить. – Он по‑простому ударил ладонью по прохладному боку автобуса, будто хлопнув по флангу терпеливую лошадь. – Бог в помощь, архитектор. И чур тебя.

«И чур меня», – повторил про себя Михаил без гордыни и без насмешки, как повторяют незнакомое слово в чужой стране, чтобы язык запомнил нужный изгиб. Он шагнул с дорожной пыли на траву, и трава приняла его, прижалась, и тут же отступила, будто отметилась. На плечо легла лямка рюкзака, крепко, привычно, и эта простая вещь вдруг удержала его от всплеска детского трепета: не стоит разжигать внутри лишний костёр, если впереди – места, где огонь нужен для другого. Он поставил рюкзак на землю на секунду, чтобы поправить ремни, и, присев, увидел у носка ботинка маленькую серебристую вещь – то ли нитку паутины, то ли волос полыни, и не тронул её. Оставил, как оставляют на деревенском столе крошку хлеба, не потому что лень убрать, а потому что какой‑то старый запрет внутри говорит «пусть».

Старухи уже скрывались за изгибом, а мальчишка стоял неподалёку и, поддев пальцем траву, грустно разглядывал землю, будто искал там ответ на те вопросы, которых всего две штуки, но они не кончаются. Он поднял голову и внимательно, слишком внимательно для детского лица, посмотрел на Михаила, не оценивая, а как бы уточняя: жив ли. Михаил ответил ему такой же человеческой, не профессиональной улыбкой, в которой нет ни страха, ни вызова, только: «увидимся ещё». Мальчишка кивнул и исчез за кустом рябины, а ягоды на рябине висели ещё зелёные, матовые, но уже похожие на будущие красные кляксы, и в этом «почти» было чувство времени, которое здесь не шло по стрелкам, оно созревало, как тесто в тёмном углу печи.

Двигатель автобуса забормотал и попятился на полторы длины, словно Степан, не оглядываясь, что‑то понял, а потом зацепился за дорогу и пошёл обратно к городу – туда, где шум, оправдания и бодрое «как дела?». Автобус не гудел на прощание, машины в таких местах вообще не любят кричать, им кажется, что они крикнут, и откуда‑нибудь выпадет не то. И когда окончательно стих рёв, когда пыль исходила суетой и улеглась, Михаил остался посреди так называемого въезда в село, хотя не было никаких ворот, никаких указателей, только мягкое место, где путь становится шагом, и впервые за долгое время ощутил то, что обычно обходит стороной, чтобы не расплескать – чувство, что ты стоишь на краю не «тайны» и не «загадки», а живого существа, которое не нуждается в названиях.

Он вынул блокнот, потому что блокнот – это его способ не испугаться. Раскрыл на первой чистой странице, прижал к обложке левым большим пальцем, чтобы ветер не листал, и написал аккуратно, понятным себе одному шрифтом: «Подступ к селу. Лес сплетён в ткань, свет идёт снизу, воздух – полынь, зверобой, мёд, сухая глина. Водитель: «вал увидишь – молчи». Мальчик: «вал держит – чтобы не разошлось». Внимание: «чур» как понятие границы». Он поставил точку и не стал рисовать – рисование здесь показалось ему бесцеремонным, словно он решил бы снять мерки с человека, который ещё не согласился. Сложил блокнот, убрал, поднял взгляд и позволил себе прислушаться.

Птиц было мало, странно мало для середины лета. Мельтешившие в листве, они тихо шуршали, как письма, которыми обменивались тайные подростковые общества. Где‑то левее, совсем рядом, пробежала мышь, и её мелкий, научный звук внезапно показался ему таким человеческим, что он улыбнулся без причины. Сухая полынная кисть тронула его штанину, оставив едва заметную пыль, пахнуло как от старой церковной свечи, рядом с которой кто‑то недавно прошептал слова, и в воске ещё оставался отпечаток зубов – детская привычка кусать застывшее. Он задержал дыхание и понял, как в той задержке рождается мысль: «Нельзя входить внутрь, пока не научился молчать». Не потому что «так велят», а потому что внутри – как в утробе, тут слава миру не нужна.

Становилось светлее, но не ярче, туман, если он вообще был, стоял на уровне колен, не поднимаясь выше. Даль, если так можно назвать следующие двадцать шагов, была прочной, как ситец, и на этом ситце проступали крошечные узоры – сорные цветы, невысказанные следы, тонкая дорожка, на которую ступали ноги, давно умеющие не сдвигать смыслы. Михаил поднял рюкзак, перекинул на одно плечо, неторопливо проступил по траве, и трава, словно сведущая бабка, сказала ему: «Лёгкий». Он хмыкнул, не споря и, на секунду прикрыв глаза, позволил телу решать вместо головы. Тело выбор сделало без экзистенциального трагизма – идти.

Идти – значит согласиться на язык места. Здесь он начинал догадываться, что никакой архитектурный нормик, никакая ГОСТовая таблица, никакой винтажный каталог не скажут ему, как звучит дерево ночью и почему дверь, на которой вырезан солнечный зверь, держится лучше, чем дверь с банальным замком. Ему предстояло учиться заново – слушать щёлканье стропил, скрип половиц, тишину избы, которая трещит печной глиной, и это знание не «научит» его, а вплетёт в него ещё одну нитку, чтобы он стал не умнее, а цельнее. «Чур», – сказал он самому себе не как «заговор», а как «соглашение»: береги границу, не переусердствуй, не рвись понять то, что зреет медленно.

Он ступил на узкий участок, где трава вдруг примялась и стала как ковер. На мгновение показалось, что впереди, в лёгком колышке воздуха, сформировались контуры – не людей, не деревьев, а просто ожидания, как будто само место приготовилось сделать шаг навстречу. Михаил замер и позволил ожиданию пройти через него, как через сито. Оно прошло, оставив мало, и этого «мало» оказалось достаточно, чтобы не терять равновесия. Он снова вдохнул, глубже, чем прежде, и воздух в ответ сделал то же самое – вдохнул его. Смешно, но он почти физически ощутил, как место примеряет его, как портной примеряет ткань к будущему плечу пиджака: «пойдёт – не пойдёт».

Автобусная дверь там, за спиной, уже захлопнулась, сбросив остатки городского. Где‑то вдалеке, в эквиваленте чужого времени, кто‑то наверняка в этот момент насыпал в кружку каши, выключил в доме утюг, нашёл в кармане запястье чужой руки, но здесь, на мягком ледяном «между», это не имело веса. Здесь, казалось, был свой календарь, без дат, но с запахами и тенями. Михаил поймал в себе привычный испуг, похожий на аккуратность: а вдруг он сейчас всё выдумает и потом будет расплачиваться за литературность в отчёте, а вдруг он пропустит нужную дистанцию и подойдёт слишком близко, а вдруг он, сколь бы бережным ни был, всё равно что‑нибудь «сорвёт». И тут же другой голос – шипящий, домашний: «Не важничай. Ты не главный, ты – гость. А хорошие гости сперва смотрят, как хозяин дышит».

Он постоял ещё немного, ощутил, как солнечный свет, каким‑то чудом пролезший сквозь ткань ветвей, ложится на плечо шершавым пластом, как тёплый деревенский рушник из грубой льняной пряжи, и в этой теплоте было столько голоса детства, что захотелось произнести вслух: «Мама». Он не произнёс, оставил себе, как оставляют для себя последнюю ягодку в ладони, и это тоже было правильным жестом. Иногда не сказанное перемещается внутрь и становится тем самым невидимым якорем, за который держишься, когда вокруг – совсем вода.

Впереди начиналось село, пока ещё без звуков, без встреч, без вывернутых узлов, без имён. Он сделал короткий шаг, остановился и, как учил Степан, молчал. Молчание, оказывается, может быть разным. Есть молчание, которым закрывают рот, когда боятся, – оно хрустит и колет зубы. Есть молчание вежливого слушателя – оно мягкое и легко махровеет от чужих слов. А есть молчание такого захода – плотное, ощупное, как свежевыбитый половик, поставил ногу, и понял, где границы узора. Именно этим молчанием он и наполнил себя, не героическим, не показным, а тихим, рабочим молчанием человека, который знает, что за дверью – живое, и оно не любит, когда к нему стучат кулаком.

Когда первый, самый ничтожный, едва обрисованный изгиб местности подсказал, что дальше будет «то самое», Михаил кончиками пальцев притронулся к холодной спинке табуретчатого страха внутри и, как бабка у порога, прошептал снова почти беззвучно: «Чур». И, будто отвечая на это слово, где‑то на пределе слуха щёлкнуло, не ветка, не сухая шишка, – щёлкнул замок невидимой двери. Он не распахнулся, только подался вглубь, обещая, что будет, если не спешить. Михаил улыбнулся краем рта, так, чтобы никто не увидел, поднял рюкзак, поправил ремень на плече и шагнул вперёд, в то самое «между», где дорога заканчивается, а село под валом ещё не началось, но уже, кажется, знает твоё имя.

Глава 1 – «Земляной вал»

Михаил шёл по тропе, которая вела не напрямую, а будто стелилась вбок, то поднимаясь на невысокие бугры, то мягко скатываясь вниз, и каждый её изгиб был похож на вежливое отодвигание шторы, за которой то ли окно, то ли зеркало. Воздух постепенно густел, становился тяжелее, а запахи плотнее, как если бы кто-то размешивал их в большой деревянной кадке и подливал понемногу в каждое его дыхание: горечь полыни, терпкая сухость зверобоя, тёплый, чуть тягучий аромат сушёного мёда и сырой глины, которую только что выкопали и оставили на солнце. Он ощущал этот букет как единый голос, который не говорил слов, но постоянно шептал: «Запомни, вот так пахнет порог».

Тропа вывела его на место, где земля вдруг поднялась перед ним, как спина зверя, который прилёг, чтобы отдохнуть, но остался настороже. Вал не был ровным, как крепостной, и не тянулся прямой линией, он шёл кольцом, с лёгкими изгибами и выступами, словно его слепили вручную, а потом веками подправлял ветер. Верх вала был заросший травами, но не простыми, а теми, которые в деревнях называют «державными». их не рвут, не косят и не вытаптывают без нужды. Полынь торчала высокими, чуть сероватыми свечками, зверобой разливал жёлто-золотые блики, а кое-где в травяной гуще пробивались редкие стебли васильков, синих до такой степени, что этот цвет казался чужим, пришлым из неба. Михаил остановился, глядя на эту смесь как архитектор, но чувствовал – здесь не архитектура, а намерение.

Он подошёл ближе, присел, чтобы рассмотреть землю у самого подножия вала. Глина была сухая, плотная, цвета старой, выгоревшей охры, с редкими прожилками песка. Её запах был необычайно насыщенным, и на мгновение Михаилу показалось, что этот аромат до боли знаком, что он уже вдыхал его когда-то в детстве, в сарае деда, где стояла старая глиняная печь, пахнущая углём, хлебом и чуть-чуть чьим-то дыханием. Он коснулся пальцами края вала, поверхность была тёплой, даже здесь, в тени, и в этой теплоте не было дневного жара, она была глубже, словно земля хранила в себе старый, накопленный жар костров или тел, лежавших в этом месте.