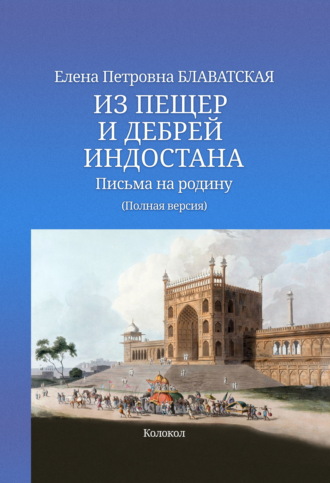

Полная версия

Из пещер и дебрей Индостана. Письма на родину

Поперёк фасада и над главным входом находится галерея, напоминающая вполне хоры, где в католических церквях стоит орган. С паперти, кроме главных дверей, две другие двери ведут в боковые отделы, а над галереей одно, но во всю ширину среднего пространства, окно в виде подковы. Таким образом весь свет падает сверху на дагобу (алтарь), оставляя оба крыла густо заслонёнными колоннадой и в полумраке, который всё усиливается по мере приближения к задней части здания. Для зрителя, стоящего у дверей храма, дагоба должна была таким образом казаться окружённою сиянием, за которою чернела непроницаемая тьма, куда не допускался никто из непосвящённых. Фигура на дагобе, с возвышения которой “раджи-первосвя-щенники” судили в древние времена народ, носит название “Дхармы Раджи”, индостанского Миноса. Над главным храмом ещё два выдолбленные в скале яруса; в каждом из них открытая во всю ширину галерея с толстыми резными колоннами, а из галереи идут внутрь горы большие залы-кельи и внезапно оканчивающиеся по-видимому глухою стеной коридоры, иногда очень длинные, но теперь бесполезные. Сторожа и хранители святилища либо сами утратили тайну входов, ведущих далее, либо ревниво скрывают её от европейцев. Старик брамин и его два сына горько жаловались, что теперь правительство даёт им всего 600 рупий субсидий на расходы двух храмовых праздников Шивы, тогда как Ост-Индская компания давала им 2000. Сочувствуя их горю, мы не могли однако же не удивиться такому великодушию: христиане-правители выдающие субсидии на языческие празднества и поклонение идолам! Черта редкая! Только, в таком случае, зачем же тратить миллионы на миссионеров вместо того, чтобы обращать в христианство своих же многочисленных нехристей у себя дома?..

Кроме главной, есть множество меньших вихар, или храмов-монастырей, ещё древнее первой, как полагают археологи, рассеянных по склону горы; но какому именно веку или эпохе принадлежат они, о том не знает никто, кроме немногих браминов, да и те молчат. Вообще говоря, положение археологов в Индии весьма грустное: массы народа, погружённые в невежество, не могут, конечно, оказать им какой-либо помощи, а учёные брамины, посвящённые во все тайны потаённых библиотек в пагодах, молчат и стараются всеми силами препятствовать разысканиям археологов. Да и трудно и даже несправедливо было бы обвинять в этом браминов после всего случившегося. Горький опыт в продолжение долгих столетий научил их, что их единственное спасение – в осторожности и недоверчивости, иначе и национальная история и драгоценнейшие их святыни давно пропали бы бесследно. Политические перевороты, мусульманские нашествия, столько веков терзавшие Индию и потрясшие эту страну до самого основания, всеразрушающий фанатизм мусульманских вандалов, католические падре, пускающиеся на всякие хитрости, лишь бы завладеть рукописями, а затем уничтожить их, – всё это более чем оправдывает браминов. Несмотря, однако же, на вековые разрушения, до сих пор в разных местах Индии имеются обширные библиотеки, доступ куда пролил бы яркий свет не только на древнюю историю самой страны, но и на самые тёмные гипотезы всемирной истории. Некоторые из этих наполненных драгоценными рукописями библиотек находятся во владении туземных принцев и подвластных им пагод; но большая часть в руках джайнов (самой древней секты) и такуров Раджпутаны,[141]старинные, наследственные замки которых разбросаны по всему Раджастхану, как орлиные гнёзда, на вершинах скал. Знаменитые коллекции в Джайсалмере и Патане известны, но недоступны правительству. Рукописи написаны на древнем и давно забытом языке, понятном лишь великому первосвященнику и его посвящённым библиотекарям. Один толстый фолиант считается до того священным и неприкосновенным, что он повешен на тяжёлой золотой цепи среди храма Чинтамуна[142] в Джайсалмере (столице Раджпутанской пустыни) и снимается только для обчистки и нового переплёта с каждым восшествием нового понтифа. Это сочинение известного в истории Сомадитьи Суру Ачарьи, великого первосвященника до мусульманского нашествия. Мантия его сохраняется до сих пор в храме, и в неё облачается при посвящении каждый новый первосвященник. Тод[143], живший столько лет в Индии и приобретший любовь народа и браминов, какой ни один англичанин не добился и не добьётся, человек, привязавшийся к этому народу всеми силами души и написавший об Индии единственную правдивую историю,[144] не мог получить дозволения даже дотронуться до фолианта. Молва идёт, что ему предложили принять веру этой секты, обещая в таком случае посвятить его во все таинства. Страстный археолог, он чуть было не решился на это, но, принуждённый по болезни ехать в Англию, умер, не успев вернуться в своё второе отечество. Таким образом тайна этого нового тома Сивиллы[145] остаётся доселе неразгаданной.

То же рассказывают и о Карли, его библиотеках и подземных ходах. А между тем археологи даже не в состоянии определить, кем построен этот древний храм, буддистами или браминами. Огромная дагоба (алтарь), закрывающая от взоров прихожан находящееся за нею святилище, похожая на низкий минарет с куполом, осенена грибообразною крышей, называемою археологами зонтиком, как фигуры Будды и китайских мудрецов. Но шиваиты, во владении коих находится теперь Карли, уверяют, будто это приземистое здание, похожее на барабан с куполом, есть лингам Шивы. К тому же и лепная работа, и вырезанные в скале изваяния богов и богинь не допускают мысли, что этот храм есть произведение буддистов.

«Моё замечание, что пещеры чаитьи как бы мгновенно достигли высшего совершенства в архитектурном и скульптурном смысле, относится в особенности к этому пещерному храму (Карли), – пишет Фёргюссон – Возьмём ли мы нашим путеводителем Махавамсу[146] или надписи царя Ашоки, как тот, так и другой выбор приводит нас к одному и тому же результату. Очевидно, что эта страна (Декан) под именем Махараштханы (в рукописях – Махавамсы, а в надписях – Питеники) есть та самая необращённая земля, куда Ашока на десятом году своего царствования посылал миссионеров Будды; поэтому, если допустить это исчисление, то между обращением страны и сооружением этого великолепного памятника прошло не более одного века. В вихарах Карли, как и в других таких же, принадлежащих к той же эпохе, нет ничего такого, что не могло бы быть изваяно из натуральной пещеры того же времени; но в храме Карли мы видим такое смешение стилей и такое совершенство работы, что находимся более чем когда-либо в затруднении – что такое этот памятник древности? Храм ли то браминов или буддистов? Выстроен ли он по плану, начертанному после смерти шакьи Синги[147], или это есть принадлежность ещё более древней религии? Наконец, если мы правы, полагая, что рытьё пещер началось только после царствования Ашоки (в III веке до Р. Х.)[148], то для чего же, в то время как другие вихары (за исключением, впрочем, десятков иных, как Элефанта, Аджунта, Каннери и пр., которые Фёргюссон старается придвинуть по возможности ближе к нашим временам) так малы и ничтожны, был предпринят подобный громадный труд прорытия скалы и сооружения именно этого храма?»

“That is the question”.[149] Если Фёргюссон, вынужденный фактическими доказательствами надписей допустить древность Карли, всё-таки станет утверждать, что Элефанта гораздо современнее, то ему едва ли когда-либо удастся выпутаться из этой дилеммы, так как стиль архитектуры тот же, а скульптурная работа ещё грандиознее. Приписывать храмы Элефанты и Каннери буддистам, а затем относить их постройку к IV и V, а другую к X столетиям нашей эры, значит навязывать истории странный и ни на чём не основанный анахронизм. После I века по Р. Х. в Индии не оставалось ни одного влиятельного буддиста; разбитые и преследуемые браминами, они бежали тысячами на Цейлон и за Гималаи. Со смертью царя Ашоки буддизм стал быстро распадаться, и в Индии его совершенно вытеснил теократический брахманизм. Гипотеза Фёргюссона, что изгоняемые с материка последователи Шакьи Синги, вероятно, искали убежища на окружающих Бомбей островах, также едва ли может выдержать критический анализ. Элефанта и Сальсета под боком Бомбея (всего в двух и пяти милях [3,2 и 8 км]) наполнены древними храмами индусов. Возможно ли предположить, чтобы брамины, более чем когда-либо в силе пред периодом, предшествовавшим мусульманскому нашествию, фанатики и смертельные в ту эпоху враги буддистов, дозволили ненавистным им еретикам строить буддистские пагоды не только в своих владениях вообще, но в “Харипури” в особенности, на острове их священного “города пещерных храмов”? Не нужно быть ни специалистом-архитектором, ни великим археологом, чтобы с первого же взгляда убедиться в том, что храм Элефанты, например, есть работа циклопов, требующая столетий, а не годов. В то время как в Карли всё выстроено и высечено по строго обдуманному плану, в Элефанте как бы тысячи разных рук, задаваясь каждая своим планом и следуя собственной идее, созидали каждая в своё время. Все три пещеры, например, выдолблены внутри твёрдой порфировой скалы: как средний большой, так и два боковые храма. Первый храм, почти квадратный (130 1/2 ф. длины и 130 ширины [39,8 х 39,6 м]), имеет 26 толстейших колонн и 16 пилястр. Некоторые колонны отстоят друг от друга на 12 [3,66 м], другие на 16 футов [4,88 м], на 15 и три вершка [4,7 м], на 13 и два вершка [4,05 м] и так далее. Такую же разницу мы находим в пьедесталах колонн, где каждая разнится украшениями и чистотой работы от другой. Так почему же, спрашивается, не обратить внимания на объяснения браминов? Они говорят, что храм был задуман и начат сыновьями Панду, после “великой войны” Махабхараты, и что они завещали всем верующим продолжать работу по своему усмотрению. Затем храм строился целые три века. Желающий искупить свои грехи приносил резец и работал; часто многие из членов царских фамилий и сами цари лично принимали участие в труде…[150] Если храм был мало-помалу заброшен, то это потому, что люди предыдущих и нынешнего поколения сделались слишком недостойными посещать подобное святилище.

Что касается Каннери (или Канхари) и многих других пещерных храмов, то не подлежит ни малейшему сомнению, что все они сооружены буддистами. Во многих найдены превосходно сохранившиеся надписи, и стиль ничем не напоминает символические постройки браминов. Епископ Гебер относит древность Каннери к I или II веку до Р. Х. Но Элефанта гораздо древнее и принадлежит к доисторическим памятникам, то есть к эпохе, следовавшей непосредственно за “великою войной” Махабхарата – время которой именитый и учёный д-р Мартин Хауг отодвигает чуть ли не до Потопа, а столь же именитый и не менее учёный Макс Мюллер придвигает почти к первому веку христианства.

Радда-Бай

Письмо VII[151]

Ярмарка была в самом разгаре, когда мы, окончив наши визиты в кельи, облазив все ярусы и осмотрев знаменитую «залу бойцов», спустились вниз не по лестницам, от которых не осталось и следа, а как спускаются вёдра в колодцы – на верёвках. До трёх тысяч народа собралось из соседних сёл и городов. Женщины, разукрашенные до пояса, в блестящих сари, с кольцами в ноздрях, ушах, губах и всюду, где только можно их прицепить, с гладко зачёсанными назад блестящими от кокосового масла волосами, цвета воронова крыла, с синим оттенком, косы коих были украшены пурпуровыми цветами, посвящёнными Шиве и Бхавани, женской половине бога. Перед храмом образовались ряды лавочек и палаток, где продавались все принадлежности обычных жертвоприношений: ладан, ароматические травы, сандаловое дерево, рис и гулаб, красная краска в порошке, которым они мажут идолов и затем собственные физиономии. Факиры, байраги, госсейны, весь штат нищенствующей братии прохаживались в толпе; обвитые чётками, с обмазанными синеватою сажей лицами и телом, с их длинными, всклоченными волосами, собранными на макушке в чисто женский шиньон, они со своими бородатыми физиономиями представляли пресмешное подобие голых обезьян. Некоторые из них, вследствие самобичевания, были страшно изранены. Были тут и буни – змее-чародеи, с целыми десятками кобр, фурзенов и змей вокруг пояса, шеи, рук и ног – модель, достойная кисти художника, желающего изобразить мужскую “фурию”. Особенно отличался между ними один джадугар (колдун), обвивший себе голову кобрами как чалмой; раздув капюшоны и подняв свои зелёные, листообразные головы, кобры безостановочно шипели – шипением, напоминающим тяжёлое дыхание умирающего; оно слышно за сто шагов. Быстро высовывая тонкое жало[152], они сверкали маленькими злыми глазками на всех проходящих… Между прочим, вот что случилось: передаю факт так точно, как происходил, безо всяких объяснений и собственных гипотез, а прямо предоставляя разгадку проблемы натуралистам.

Надеясь, вероятно, на заработок, буни в змеиной чалме прислал к нам мальчика, предлагая показать, как он очаровывает змей. Не желая терять случая, мы согласились, с условием установить между нами и его питомцами то, что Дизраэли назвал бы “учёною границей”; поэтому с начала представления мы сидели шагах в пятнадцати от “магического круга”. Не стану распространяться обо всех штуках и фокусах, какие нам удалось видеть; перейду прямо к главному факту. Вынув вагуду (род дудки из бамбука), буни сперва погрузил змей в каталептический сон. Наигрываемая им мелодия, тихая, медленная и чрезвычайно оригинальная, усыпила было и нас самих: по крайней мере, всех нас вдруг стало непреодолимо клонить ко сну безо всякой видимой причины. Из этого полулетаргического состояния мы были вырваны нашим приятелем Гулаб Сингхом, который, нарвав какой-то травы, советовал нам натереть ею крепко виски и веки. Затем буни вынул из грязного мешка что-то вроде круглого камешка, похожего на рыбий глаз или чёрный оникс с белою крапинкой посредине, величиной с наш гривенник[153]. Он уверял, что кто купит этот камень, тот “очарует” им какую угодно кобру (на других змей камень не действует), мигом парализуя и под конец усыпляя её: к тому же это единственное, по его словам, спасение против укушения кобры; следует только немедленно приложить этот талисман к ране, к которой он тут же и пристанет так крепко, что его нельзя будет оторвать; затем, высосав весь яд, камень отпадает сам собою, и тогда минует всякая опасность…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

В России существовало несколько значений десятины, в том числе «казённая», которая используется в этом издании.

2

Московские ведомости, № 305, 30.11.1879, сс. 3–4; Русский Вестник, 1883 № 1; Русский Вестник, январь 1883, Приложение, том 163, сс. 3-15.

3

Ныне Мумбаи. Возможно, Елена Петровна планировала дать отдельный заголовок каждому письму, но в печати под собственным заголовком вышло только первое письмо и только в первом издании в «Московских ведомостях». Английский перевод, выполненный Верой Джонстон, имеет 12 глав с названиями, не находимыми в оригинале. Также он содержит неполный текст писем, и разбивка по главам произведена не по письмам, а по темам повествования. – Ред.

4

Пароход (англ, steamer). – Ред.

5

Залив между Францией и Испанией. – Ред.

6

Аден – город в Йемене, находящийся на выходе Красного моря в Индийский океан. – Ред.

7

Вандалы – германский народ, проживавший на территории юга современной Польши. Летом 455 года вандалы захватили и разграбили Рим, и хотя это была обычная практика тех времён, историки, симпатизирующие Риму, стали использовать это имя как нарицательное, для обозначения людей, умышленно уничтожающих культурные ценности. – Ред.

8

Rock-cut Temples of India.

9

Кир II Великий (600–530 до н. э.) – персидский царь. – Ред.

10

Увы! несколько месяцев позже сей грозный повелитель маратхов, на совести коего лежит погибель полутора миллиона душ, уморённых им во время последнего голода, благодаря его глупости, – воспылал желанием сделаться человеком парламента. Бросив губернаторство, он поспешил в Англию на выборы, где и получил должное возмездие. При первом случае избиратели забросали его гнилыми яйцами и обратили в постыдное бегство.

11

Эспланада (фр. esplanade) – широкое открытое пространство перед крепостью. – Ред.

12

Слон по-португальски: elefante. – Ред.

13

Лаццарони – нищие, беднейшее население Италии; кули – представители низшей касты в Индии. – Ред.

14

Другое название сказок “Тысяча и одной ночи”. – Ред.

15

Дюма-отца (фр.). Александр Дюма (1802–1870) – французский писатель, драматург и журналист. Действие романа «Учитель фехтования» (1840) происходит в России. – Ред.

16

1 пуд = 16,38 кг. – Ред.

17

Писанка – пасхальное яйцо с нанесённым орнаментом либо рисунком. – Ред.

18

Священный фикус – так в буддизме называется «древо Бодхи», под которым Гаутама Сиддхартха получил просветление, став буддой. – Ред.

19

Путеводителях (анг. guide). – Ред.

20

Имя пианистки добавлено в редакции 1883 года. – Ред.

21

Имеются в виду основные действующие лица этих писем: Г.С. Олкотт, Эдвард Уимбридж, Роза Бейтс и сама Е.П. Блаватская. – Ред.

22

То есть, не знает ничего, не знает азов; аз – первая буква древнерусского алфавита. – Ред.

23

Англо-афганские войны – колониальные войны Великобритании против Афганистана. Первая англо-афганская война: 1838–1842, вторая: 1878–1880, третья: 1919. – Ред.

24

И поэтому тоже бирманский посол, присланный в настоящее лето (1882) в Сиам для переговоров и подписи нового трактата, так и уехал ни с чем. Все газеты восстали против «нахальных» претензий Бирмы, всё нахальство коей состояло в том, что она требовала права сноситься прямо с Английским кабинетом, помимо Калькуттского правительства, и ограничения прав англо-индийских чиновников обращаться с королём Бирмы, как с простым кули – подданным королевы. [Сноска добавлена в издании «Русского вестника».]

25

Бенджамин Дизраэли, граф Биконсфилд (1804–1881) – британский государственный деятель, 40-й и 42-й премьер-министр Великобритании (1868,1874–1880). – Ред.

26

Сипайское восстание – восстание индийских солдат (сипаев) против жестокой колониальной политики англичан в 1857–1859 гг. – Ред.

27

Бундер-бот (анг. bunder boat) – небольшая лодка, доставляющая пассажиров от пристани до борта большого корабля. – Ред.

28

В оригинале: а затем. – Ред.

29

Московские ведомости, № 309, 04.12.1879, с. 4, № 310, 05.12.1879, сс. 4–5; Русский Вестник, январь 1883, Приложение, том 163, сс. 16–35.

30

Кисея – очень лёгкая и прозрачная хлопчатобумажная ткань. – Ред.

31

Дарья (перс. ایرد) – море. – Ред.

32

В 30 милях [48,3 км] от Бомбея. Чаул был при португальцах цветущим и богатым городом.

33

За неимением в руках подлинника, с английского перевода графа Виельгорского, в “India in the XV century”, by R. F. Major, London, 1869, part. Ill, p. 8 & 9. – Прим. ЕПБ.

Ред.: оригинал текста (ru.wikisource.org):

«И тут есть Индийская страна, и люди ходят все наги, а голова не покрыта, а груди голы, а власы в одну косу заплетены, а все ходят брюхаты, а дети родятся на всякый год, а детей у них много. А мужики и жонкы все нагы, а все черны. Яз куды хожу, ино за мною людей много, да дивуются белому человеку. А князь ихъ – фота на голове, а другая на гузне; а бояре у них – фота на плеще, а другаа на гузне, княгини ходят фота на плеще обогнута, а другаа на гузне. А слуги княжие и боярьскые – фота на гузне обогнута, да щит, да меч в руках, а иные с сулицами, а иные с ножи, а иные с саблями, а иные с луки и стрелами; а вси наги да босы, да болкаты, а волосов не бреют. А жонки ходят голова не покрыта, а сосцы голы; а паропки да девочки ходят наги до семи лет, сором не покрыт».

34

Свами (Swami) называются здесь учёные анахореты, посвящённые в таинства своей религии, недоступные остальным смертным; это безбрачные монахи, отличные от “нищенствующей” братии, от так называемых санъяси и госсейнов.

35

Между индусами укоренилось древнее поверье, что на Бхадринатских высотах (22 000 футов [6 705,6 м] над уровнем моря) существуют пространные подземные жилища, обитаемые этими анахоретами уже несколько тысяч лет. Бхадринат (в северном Индостане на правом берегу реки Бишегунги) знаменит своим храмом Вишну, построенным в самом центре города; внутри храма бьют несколько горячих минеральных источников. Около 50 000 пилигримов ежегодно посещают это место: воды источника очищают их от грехов.

36

Арьяварта (санскр. errafcf – обитель ариев) – название Северной Индии в классической санскритской литературе. – Ред.

37

Мыс Коморин – южный конец полуострова Индостан. – Ред.

38

В «Русском вестнике»: “божества”. – Ред.

39

Буквально «змея с капюшоном» (порт, cobra de capello) – кобра. – Ред.

40

Васуки – змея, обвивающая на идолах шею бога Шивы и обоготворённая мифологией браминов, так же как и змей Ананда, на котором изображён лёжа бог Вишну. В конце июля, когда совершается празднество Наг, или змий, на всех площадях в улицах приготовлены сосуды с молоком, и змеи сотнями приносятся профессиональными “заклинателями” во все города и деревни. В этот день Индия откармливает своих пресмыкающихся “богов”, а европейцы боятся выйти из дому.

41

В настоящее время этот последний совершенно сошёл с ума, сделался каким-то пляшущим дервишем и, сидя в грязном бассейне, прославляет Чайтанию, Коран и Будду, а себя называет пророком; пляшет мистический танец со своими последователями, переодетый в женское платье во имя “бога-женщины”, называя этого бога “матерью, отцом и старшим братом!”

42

Патанджали, основатель одной из шести главных философских систем древней Индии, учредил мистическую школу под названием “школа йогов”. Думают, что и неоплатоники Александрийской второй и третьей школы были последователями индийских йогов, особенно их теургии, вывезенной, по преданию, из Индии Пифагором. Есть ещё и в настоящее время сотни йогов в Индии, усердно следующих системе Патанджали и (если верить им) имеющих общение с Брахмой. Однако большая часть их тунеядцы, и хотя “нищие” по призванию, но плуты вследствие ненасытной жажды индусов к чудесному. Настоящие же йоги не являются публично, но живут в полном уединении и проводят всю жизнь в учении, кроме особых случаев необходимости, какому покорился Дайананда, явившийся “спасать свою страну”.

43

Йоги и диктаты (“посвящённые”) носят волосы длинные, не обрезая ни бороды, ни усов.

44

По преданию, четыре книги “Вед” были переданы людям этими четырьмя патриархами. [Сноска добавлена в ред. 1883 г.]

45

Издаётся и выходит ежемесячно в Бомбее; подписная плата идёт на устройство школ и библиотек для Аръи Самадж, Бомбея. Аръя Самадж – буквально “общество” или, скорее, “братство ариев”. Этих школ и библиотек учреждено теперь пандитом Дайанандой более 60 во всей Индии. Все они содержатся на собственные средства; санскритский язык в них обязателен.