Полная версия

Из пещер и дебрей Индостана. Письма на родину

Елена Блаватская

Из пещер и дебрей Индостана. Письма на родину

Полный текст в современном написании имён и понятий с приложениями и справочной информацией

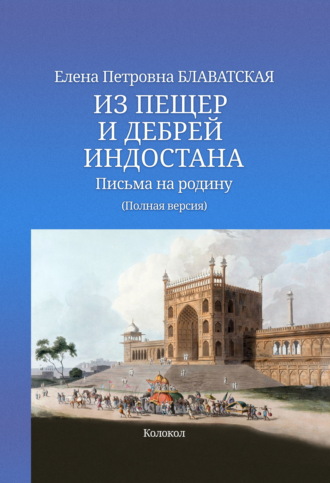

На обложке картины Томаса Дэниэла:

лицо: «Западные врата Соборной мечети Дели» (1795) оборот: «Соборная мечеть, Дели» (1811)

На форзацах литографии из книги Джеймса Фергюссона «Иллюстрации скальных храмов Индии» (1845)

первый: «Аджанта: Внешний вид пещеры Чайтья № 19» второй: «Карли: Вход в Великую пещеру Чайтья»

© Колокол, 2024, редактура, макет

Предисловие редакции

Письма Елены Петровны Блаватской из Индии первоначально публиковались под псевдонимом “Радда-Бай” в двух частях или сериях. Первая серия состояла из 29 писем и издавалась в газете Московского университета “Московские ведомости” с 30 ноября 1879 года по 2 января 1883 года под названием “Изъ пещеръ и дебрей Индостана”. Затем эти письма были переизданы в журнале “Русский вестник” (1883, № 1–7, Приложение) и напечатаны в этом же году отдельной книгой в 411 страниц как приложение к журналу. Вторая часть книги (7 глав) была опубликована в “Русском вестнике” в 1885 (№ 11) и 1886 (№ 2, 3, 8) годах с подзаголовком “Письма на родину. Вторая серия” и составила 173 страницы. Вторая серия имела собственную нумерацию от 1 до 7. В этом издании мы придерживаемся устоявшейся сквозной нумерации. Начало второй части (1885, № 11, стр. 270–299) ранее печаталось в “Русском вестнике” за 1883 г. (№ 8, Приложение). Продолжая публикацию писем, редакция журнала сделала следующее пояснение:

«В 1883 году было начато печатание второй части этих писем. По обстоятельствам, не зависящим ни от автора, ни от редакции, продолжение их не последовало и печатание приостановилось на двух листах. Получив продолжение писем, мы возобновляем печатание, но не в особом непрерывном приложении, а отдельными статьями, которые впоследствии и составят в совокупности вторую часть сочинения: Из пещер и дебрей Индостана. Первое письмо, прерванное на полуслове, перепечатывается для связи вполне».

В 1892 году вышел английский перевод писем, сделанный племянницей Елены Петровны, Верой Владимировной Джон-стон (урождённой Желиховской) под заголовком “From the Caves and Jungles of Hindostan” (London: Theosophical Publishing Society, 1892, 318 p.). Верой Владимировной были переведены 22 с половиной письма и собраны в книгу с тематическим разбиением на главы и добавлением названий к ним. Перевод был сделан с некоторыми, порой значительными, сокращениями оригинального текста, касавшимися отрицательных высказываний автора об англичанах Индии (англо-индийцах). Но, несмотря даже на этот «облегчённый» для восприятия англичан вариант, окружение В.В. Джонстон приняло книгу довольно прохладно, из-за чего она, вероятно, и прекратила работу над переводом. Выдержки из её писем по этому поводу приведены в приложении.

Однако проделанная Верой Владимировной работа над текстом коснулась не только английского варианта книги, но удивительным образом отразилась и на последующих русских изданиях. Её сёстры Елена и Надежда Желиховские опубликовали в 1912 году подготовленный ею русский текст книги, прошедший такую же обработку и утерявший большое количество фрагментов. Этот сокращённый вариант составил 438 страниц из 584 изначальных, то есть меньше на четверть. Он был издан в Санкт-Петербурге в типографии А.С. Суворина. Именно он и был взят современными издательствами в работу и переиздаётся до сих пор. Первое полное и тщательно выверенное издание было подготовлено Александром Дмитриевичем Тюриковым и опубликовано на сайте Бахмутского Рериховского общества (https://art-roerich.org.ua). В нём отмечены все несовпадения между двумя редакциями: в «Московских ведомостях» и «Русском вестнике», а также добавлен обширный справочный материал. А.Д. Тюриков старался предоставить читателю текст наиболее близкий к оригиналу, поэтому все имена и названия, а также устаревшие формы слов оставлены в авторском написании.

Конечно, со времени выхода писем в свет многое изменилось и в русском языке, и в географических названиях, и в способе передачи иноязычных слов. Для санскритских терминов, например, сейчас принято писать букву “х” (h), которая практически не произносится: Брама теперь пишется Брахма, садду → садху, сикки → сикхи и т. п. Также некоторые понятия и имена сейчас пишутся по-другому: Азока → Ашока, бёнглоу → бунгало, вёдантины → ведантисты, деван → диван, суами → свами и т. д. Елена Петровна пояснила в сноске 23-го письма: «Придерживаясь фонетической системы, пишу имена так, как они выговариваются, а не пишутся». В этом издании большинство слов приведено к современному написанию (см. приложение «Внесённые изменения» в конце книги, с. 654). Также мы сверили текст с первоначальными изданиями и восстановили все пропущенные и изменённые части.

В некоторых случаях существует разница между написанием слов в первом издании в “Московских ведомостях” и переиздании в “Русском вестнике”. Значимые исправления помечены в сносках, а для основного текста преимущественно использован вариант из второго издания, поскольку, судя по комментариям, Елена Петровна, прочитала издание своих писем в “Московских ведомостях” и отослала правки и дополнения редактору журнала “Русский вестник” Михаилу Никифоровичу Каткову (1818–1887), которые он учёл при переиздании. К сожалению, эти письма с поправками пока нами не обнаружены, поэтому остаётся вероятность, что часть правок сделана редактором журнала, а не самой Е.П. Блаватской.

Для традиционных русских мер длины, площади и веса добавлены метрические величины в квадратных скобках. Величины округлены, если в оригинале даётся приблизительное значение. Номинальные значения следующие:

1 вершок = 4,45 см

1 аршин = 71,12 см

1 сажень = 2,13 м

1 верста = 1,07 км

1 десятина[1] = 2400 кв. сажен = 1,09 гектар

1 пуд = 16 кг

Елена Петровна использовала в тексте следующие псевдонимы и замены реальных имён основных действующих лиц:

• Бабу – Бабула, также Валла Булла (Babula, Vallah Bulla), гуджаратский 15-летний юноша, нанятый Е.П. Блаватской сразу по приезду в Индию, который сопровождал её во всех поездках.

• Гулаб Лал Сингх, такур – Учитель Морья (Могуа), духовный учитель или гуру Е.П. Блаватской.

• Леди К*** – настоящее имя выяснить пока не удалось.

• Мисс Б*** – Роза Бейтс (Rosa Bates), английская школьная учительница, вступившая в ТО в 1878 году и исключённая в 1880.

• Мистер С*** – Альфред Перси Синнетт (Alfred Percy Sinnett), редактор ежедневной газеты «Пионер», ведущего периодического издания Великобритании в Индии, активный участник теософского движения.

• Мистер У*** – Эдвард Уимбридж (Edward Wimbridge), английский архитектор, вступивший в ТО в 1877 году и добровольно вышедший в 1880 для поддержки Р. Бейтс.

• Мистрисс С*** – Пейшенс Эденсор Синнетт, супруга А.П. Синнетта.

• Полковник О*** – Генри Стил Олкотт (Henry Steel Olcott), близкий друг и сотрудник Е.П. Блаватской, сооснователь ТО, его первый и пожизненный президент.

• Сеид М*** – Саид Махмуд (Syed Mahmood), окружной судья в Рай-Барели, затем в высшем суде Аллахабада, сын Саида Ахмад-хана, мусульманского реформатора.

Также в письмах упоминаются под своими именами:

• Мульджи – Мульджи Текерси (Mooljee Thackersey), один из первых индийских друзей Е.П. Блаватской, называемый в письмах также «молчаливый генерал».

• И ещё огромное количество исторических лиц, описание некоторых можно найти в приложении «Упоминаемые лица».

Почему Елена Петровна выбрала псевдоним Радда-Бай, нам неизвестно. Можно только сказать, что имя Радда или Раддха распространено в Индии и по сей день, в мифологии это имя носила жена Кришны, олицетворяющая совершенство. Бай означает сестра. Толкование обеих частей псевдонима можно найти в этих письмах: Радда – в письме 9, бай – в письме 19 и 21.

В письмах Елена Петровна высмеивает подозрительность англо-индийцев, следящих за ней с целью выяснить не является ли она шпионкой. Однако, нужно отметить, что такое отношение к ней является совершенно не удивительным и связано не с личностью самой Елены Петровны, а с общей геополитической обстановкой. Российская и Британская империи на то время уже несколько десятилетий находились в серьёзном противостоянии, называющемся в историографии «Большой игрой». К началу 19-го века Великобритания прочно обосновалась в Индии, сделав её своей колонией, а Россия весь 19-й век расширяла свои границы на юг, присоединяя всё новые и новые территории, приблизившись (на момент прибытия Е.П. Блаватской в Индию) вплотную к Афганистану, граничащему с Индией. Россия в то время постоянно усиливала своё военное присутствие в регионе и вела военные действия. В связи с этим, подозрительность Британского правительства к русским в то время вполне понятна и не безосновательна.

Мы бы хотели, чтобы работы Е.П. Блаватской распространялись без ограничений, поэтому эта книга передаётся в общественное достояние. Сами тексты перешли в статус общественного достояния, поскольку после смерти автора прошло более 70 лет, свой вклад в подготовке материала мы не обременяем авторским правом.

Электронный вариант книги снабжён множеством гиперссылок. Он распространяется бесплатно как в формате PDF, удобном для чтения и распечатки, так и в исходном формате ODT с редакторскими пометками и дополнительной информацией. Вместе с книгой можно скачать дополнительный материал, среди которого скан-копии газеты «Московские ведомости» и журнала «Русский вестник» с оригинальным текстом писем в первоначальном издании. Книга также доступна для чтения в онлайн библиотеке Теопедии. Проект двуязычный и развивается на русском и английском языках одновременно. Ресурсы: на русском:

– читать: https://ru.teopedia.org/lib/EnB-nHCbMa из пещер

– скачать: Яндекс (основной), Гугл (резервный)

на английском:

– читать: https://en.teopedia.org/lib/HPB-Caves

– скачать: Яндекс (основной), Гугл (резервный)

Несмотря на то, что мы тщательно выверяли текст по имеющимся скан-копиям первых изданий и приложили немало усилий по сверке всех имён и названий, предоставляя справочную информацию, тем не менее внимательный читатель наверняка обнаружит, как можно ещё улучшить полученный текст. Если у вас возникли подобные предложения, просим направлять их на электронный адрес редакции: kolokol-press@mail.ru.

Мы благодарим всех, кто принял участие в подготовке этой книги:

Батлер М. (Morry Butler)

Базюкин В.В. (Vladimir Baziukin)

Джонстон В.В. (Vera Johnston)

Касади М. (Mark Casady)

Кёршнёр Дж. (Janet Kerschner)

Краснопёров В.А. (Vladimir Krasnoperov)

Кузнецова Л.В. (Ludmila Kuznetsova)

Ли Э. (Eunice Lee)

Малахов П.Н. (Pavel Malakhov)

Можаров С.С. (Sergey Mozharov)

Мутусами Ш. (Sivasubramanian Muthusamy)

Уикс Н. (Nicholas Weeks)

Фёдорова О.А. (Olga Fyodorova)

Цами A. (Alena Tsami)

Редакция

издательства «Колокол»

Из пещер и дебрей Индостана. Письма на родину

Письмо I[2]

Приезд в Бомбей[3]

Поздно вечером 16 февраля 1879 года, после тяжёлого тридцатидвухдневного плавания из Ливерпуля, раздались с пассажирской палубы радостные восклицания: “Маяк, Бомбейский маяк!..” И вот все, кто ни был чем занят, побросали карты, книги, музыку и кинулись наверх. Луна ещё не всходила и, невзирая на звёздное тропическое небо, на верхней палубе было совершенно темно. Звёзды блистали так ярко, что трудно было сразу разглядеть между ними земной огонёк: точно громадные глазища навыкате, моргали они на вас с чёрного неба, на склоне которого тихо сиял Южный Крест… Но вот, наконец, ещё ниже на далёком горизонте заблистал и маяк, ныряя огненною точкой в волнах словно из растопленного фосфора. Горячо приветствовали измученные путешественники давно желанное явление. Все развеселились…

Недолго пришлось нам, однако, любоваться маяком; раздался звонок, и в главной каюте потушили огни. Было десять часов вечера, и в приятных мечтах о будущем дне все разошлись по каютам. Зато в эту ночь никто не ложился спать. Все суетливо укладывались, приготовляясь на другое утро как можно ранее распроститься с нашею дырявою, заливаемою водой кадушкой, величаемой “океанским стимером”[4] Ливерпульского общества, и с её вечно пьяным, грубым капитаном, который, между прочим, чуть было не утопил нас, а по воскресным дням запрещал пассажирам не только что играть в карты или шашки, но даже заниматься музыкой.

К четырём часам утра все пассажиры были уже на палубе, даже дамы. Такое раннее появление прекрасного пола не входило в расчёт группы англо-индийских офицеров и очень было их переконфузило. Одна партия бравых воинов, при помощи матросов, весело обливалась водой под палубною помпой, в то время как товарищи их, ожидая очереди, расхаживали кругом в национальных костюмах индусов, т. е. безо всякого костюма. Но скромные леди тоже возвращались, а не ехали в Индию. Видимо, успев уже попривыкнуть к подобной пластической обстановке, они остались совершенно хладнокровными, тем более, что теперь вся разница заключалась в одном колорите. К тому же, едва светало…

Но, что это был за рассвет!.. Пароход уж больше не качало… Под искусным управлением только что прибывшего туземного лоцмана в костюме Геркулеса, бронзовый силуэт которого резко отделялся на бледном небе, наш стимер, тяжело пыхтя испорченною машиной, тихо скользил по спокойным прозрачным водам Индийского океана прямо по направлению к гавани. Приближались к заливу, и до Бомбея оставалось всего несколько миль; и тому, кто, подобно нам, за четыре недели до того дрожал от пронзительного холода и снежной бури, застигшей нас у входа во много воспеваемый поэтами, но ещё более проклинаемый моряками Бискайский залив [5], окружавшая нас обстановка казалась просто волшебным сном!..

После тропических ночей на Красном море и невероятно знойных дней, промучивших всех от самого Адена[6], на нас, северян, веяло чем-то непривычным, тяжело обаятельным в этой чудно-мягкой предрассветной свежести воздуха. Ни одного облачка не виднелось на густо усеянном потухавшими звёздами небе… Догорающий свет луны, дотоль серебряною пеленой застилавший небеса, стал мало-помалу исчезать; и по мере того как прямо перед нами, на востоке, над далёким островом постепенно загоралось первое зарево рассвета, последнее лунное сияние всё более и более сосредоточивалось на западе, обрызгивая золотыми искрами прорезаемую кильватером и далеко оставляемую за нами тёмную водную полосу: словно с вами, людьми из Америки, прощалось сияние запада, и свет востока приветствовал пришельцев из далёких стран. Всё сильнее голубело небо, быстро поглощая одну за другою последние еле мерцавшие звёзды; и чудилось нечто трогательное в кротком достоинстве, с каким царица ночи передавала свои верховные права могучему узурпатору. Наконец, она стала тихо погружаться в волны и – исчезла…

И вдруг, почти без малейшего перехода от тьмы к свету, багрово-огненный шар вынырнул с противоположной стороны из-за мыса, упёрся на несколько мгновений золотым подбородком в нижний ярус скал острова и, как бы оглядывая нас, на минуту приостановился… Затем одним могучим взмахом очутилось дневное светило высоко над морем и победоносно поплыло вверх по тропе своей, мгновенно рассеяв мрак и разом захватывая в пламенные объятия и посиневшие воды залива, и прибрежные дачи, и острова с их скалами и лесами кокосовых пальм… Не забыли золотые лучи поласкать и толпу благочестивых поклонников своих, парсов-гебров, простиравших руки с берега моря к могучему “Оку Ормузда”. Картина была до того великолепна, что на минуту всё примолкло на палубе; даже красноносый старый матрос, суетившийся возле нас с канатом, приостановил работу и, крякнув, одобрительно кивнул солнцу головой.

Пробираясь тихо и осторожно вдоль столь же прелестного, как и коварного залива, мы имели ещё довольно времени любоваться его окрестностями. Направо от нас виднелась группа островов, во главе которой высится головообразный Гхарапури, или Элефанта, со своим глубокой древности храмом. Тхарапури” в переводе означает “город пещер” – по мнению ориенталистов, “город очищения” – коли верить туземным санскритологам. Этот высеченный неизвестною рукой в самой сердцевине скалы храм из камня, похожего на порфир, давно уже служит яблоком раздора для археологов, из коих ни один не был доселе в состоянии определить даже приблизительно его древность. Высоко вздымается скалистое чело Элефанты; густо обросло оно вековым кактусом, а под челом, у самого подножия скалы, высечены два придела и главный храм… Словно сказочный Змей Горыныч, широко разинул он чёрную зияющую пасть, как бы готовясь поглотить дерзновенного, пришедшего выведать сокровенную тайну, титана; и скалит он на пришельца два уцелевшие, потемневшие от времени длинные зуба, – две громадные колонны, поддерживающие при входе нёбо чудовища…

Сколько поколений индусов, сколько рас простиралось во прахе пред Тримурти, тройным божеством твоим, о Элефанта!.. Сколько веков понадобилось слабому человечеству, дабы прорыть в порфирном чреве твоём весь этот город пещерных храмов и мраморных пагод и изваять твои гигантские идолы? Кто может это знать теперь! Много лет прошло с тех пор, как виделись мы с тобою в последний раз, древний и таинственный храм! А всё те же беспокойные мысли, те же неотвязные вопросы волнуют меня теперь, как и тогда, и остаются всё же безответными… Через несколько дней опять увидимся мы с тобой; снова взгляну я на твоё суровое изображение, на твой гранитный тройной лик в 19 футов [5,8 м] вышины, чувствуя столь же мало надежды когда-либо проникнуть тайну бытия твоего!.. Эта тайна попала в верные руки ещё за три века до нашего столетия. Недаром старый португальский летописец дон-Диего де Кута похваляется (8 декада, книга III, глава XI) тем, что “большой квадратный камень, вделанный над аркой пагоды с чёткою и крупною на нём надписью, был выломан и послан королю донжуану III, а затем таинственно исчез…” и добавляет далее: “Возле этой большой пагоды стояла другая… и даже третья… самое изумительное строение на острове как по красоте, так и по неимоверно громадным размерам своим и богатству материала. Все эти пагоды и пещеры были выстроены царями Канадскими (?), главным из коих был один, по имени Боназур, и на эти-то постройки сатаны наши (португальские) солдаты накинулись с такою яростью, что в несколько лет не осталось от них камня на камне”.

А главное, не осталось надписей, кои могли бы дать ключ ко многому. Вследствие этого фанатизма португальских вандалов[7], хронология пещерных храмов Индии должна остаться для археологического мира навеки загадкой, начиная от браминов, которые уверяют туристов, будто элефантскому храму 374 000 лет, и кончая Фёргюссоном, доказывающим, что этот храм был высечен чуть ли не в XII веке по Р. Х. [8] Куда ни загляни в историю, всюду одни гипотезы, мрак. И, однако же, о Гхарапури упоминается в эпической поэме Махабхарата, написанной, по мнению Колбрука и Уилсона, задолго до царствования Кира[9]. В другой древней легенде говорится, будто храм Тримурти на Элефанте построен ещё сыновьями Панду, изгнанными по окончании войны, воспетой в Махабхарате – между династиями Солнца и Луны – восторжествовавшею расой Солнца: раджпуты (потомки последнего) воспевают ещё до сей поры победу свою над врагами. Но и в их народных песнях нет ничего положительного. Прошли и ещё пройдут столетия, а вековая тайна так и умрёт в скалистой груди пещеры…

Налево, как раз против Элефанты, через залив и как бы в контраст всей этой древности и величию, растянулся Малабарский холм, жилище современных европейцев и богачей туземцев. Их ярко расписанные бунгало утопают в зелени индийской смоквы, баньяновых и других дерев, а прямые высокие стволы кокосовых пальм покрывают бахромой верхушек своих весь гребень холмистого мыса. Вон, на самой юго-западной оконечности скалы, окружённой с трёх сторон океаном, возвышается прозрачное, словно кружевное, строение правительственного дома (Government House). Это самое прохладное и удобное место Бомбея, обвеваемое с трёх сторон морскими ветрами: это резиденция сэра Ричарда Темпля, губернатора и повелителя Бомбейского президентства.[10] Развевающийся на высокой мачте флаг оповещает правоверных как и неверных, что его превосходительство находится в то время “у себя”. Место столь же прелестное, как и подходящее для досточтимого баронета, сильно страдающего, между прочим, от разгорячённого воображения. Только прохлада оного спасает его от постоянно угрожающего ему удара вследствие мучительной мономании, центральная точка коей “русские шпионы” и коварная “русская интрига”…

Остров Бомбей, называемый туземцами “Мамбе”, получил своё название от богини Мамба – на маратхском языке Махима, или “амба”, “мама” и “амма”, смотря по диалекту – слово, означающее буквально: “Великая Матерь”. Едва сто лет назад, там, где теперь городская эспланада[11], стоял храм, посвящённый “Мамбе Дэви”. С невероятными затруднениями и издержками перенесли его ближе к берегу, близ крепости, и поставили против храма Болешвара, Владыки Невинных, – одно из названий бога Сивы или, вернее, Шивы. Бомбей составляет часть значительной группы островов; самые замечательные из них своими древностями: Сальсета “перевязанная” с Бомбеем плотиной; Элефанта, так названная португальцами вследствие громадной на острове скалы, высеченной наподобие слона[12] в 35 футов [11 м] длины, и в-третьих, остров Тромбай, одинокая скала коего возвышается на 900 футов [274 м] над морем. Бомбей, похожий на картах на большого морского рака, расположен впереди всех других островов. Далеко протянув в море обе клешни, он как бы стоит несменным часовым и стережёт меньших, менее защищённых братьев… Между ним и материком немного узкий при входе рукав реки постоянно расширяется; затем, снова суживаясь, далеко впивается между вогнутыми боками обоих берегов, составляя таким образом бесподобнейшую в мире гавань. Недаром изгнанные англичанами португальцы прозвали её “Buon Bahia”, т. е. хорошим заливом.

В припадке туристского восторга некоторые путешественники сравнивали бомбейский порт с неаполитанским. Но оба, в сущности, столь же похожи друг на друга, как лаццарони похож на кули;[13] всё сходство между последними в цвете кожи, а между портами – в воде. В Бомбее, как и в его гавани, всё оригинально и самобытно, ничто не напоминает даже южной Европы. Взгляните на эти каботажные суда и рыбачьи лодки: оба построены наподобие птицы, и обоим служила моделью морская птица cam, нечто вроде рыболова. Такая лодка, особенно на ходу, олицетворение грации с её длинным, совершенно наподобие птичьего, носом и тупою округлённою кормой; в движении она словно плывёт задом, а странной формы косой треугольный (латинский) парус прикреплён к высокому шесту острою вершиной вверх, словно два крыла. С широко раздутыми на обе стороны крыльями, такое туземное судно, при попутном ветре и пригнувшись носом почти в уровень с водой, летит с изумительною быстротой. Но оно не прорезает волн, как наши лодки, а ныряет по ним, как чайка, представляя собою совершенное подобие морского рыболова…

Окрестности залива перенесли в то утро наше воображение в одну из волшебных стран “Арабских сказок”[14]. Далеко тянулась вдоль восточной стороны города горная цепь Гхат, с перемежающими её почти столь же высокими холмами. От подножия до скалистых, фантастически торчащих верхушек своих, эти холмы обросли дремучим лесом и непроходимыми джунглями, где живут хищные звери, а народное воображение одарило каждую скалу своей особенной легендой. Весь скат усеян пагодами, минаретами и храмами всевозможных сект. Там и сям, горячо обливаемая утренним солнцем, торчала древняя крепость, когда-то грозная и неприступная, теперь же полуразрушенная и обросшая непроницаемым кактусом. Что ни шаг, то чья-либо святыня. Здесь – далеко уходящая внутрь горы “вихара”, келья буддийского бикшу; там скала, осенённая символом бога Шивы; далее – капище джайнов; заросший тиной священный танк (пруд, наполненный благословлённою брамином и поэтому очищающею ото всякого греха водой), непременная принадлежность каждой пагоды. Все окрестности, вся страна усеяна символами богов и богинь; каждое из 33 миллионов божеств индийского пантеона имеет в чём-нибудь своего представителя или что-нибудь посвящённое себе: кусок камня, цветок, дерево, птицу. Вот на западной стороне Малабарского холма выглядывает “Валукешвара”, храм Владыки из песка.