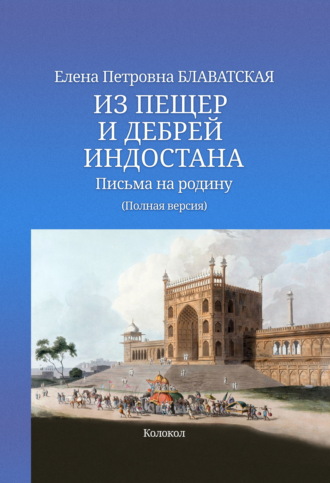

Полная версия

Из пещер и дебрей Индостана. Письма на родину

С живым любопытством готовились мы следить за представлением Сита-Рамы. Кроме здания самого театра, да разве нас самих, всё было здесь туземное и ничто не напоминало нам нашу западную обстановку. Об оркестре не было и помину: вся наличная музыка должна была раздаваться за кулисами или же на самой сцене. Наконец взвился занавес… Тишина, заметная даже в антрактах при таком наплыве зрителей обоего пола, стала ещё заметнее. Видно было, что в глазах публики, по большей части поклонников Вишну[80], шла не обыкновенная пьеса, а религиозная мистерия, представляющая жизнь и приключения их любимых и самых уважаемых богов.

Пролог. Эпоха (ранее которой ещё ни один драматург не рискнул выбрать для своего сюжета) пред сотворением, или скорее пред последним появлением мира[81]: в то время как пралайа приходит к концу Парабрахма просыпается; вместе с его пробуждением вся вселенная, покоящаяся в божестве, то есть бесследно исчезнувшая с предыдущего разрушения мира в субъективной эссенции его, отделяется вновь от божественного принципа и делается видимой. Все боги, умершие вместе со вселенною, начинают медленно возвращаться к жизни. Один “Невидимый” дух – “вечный, безжизненный”, ибо он есть безусловная самобытная жизнь, – парит, окружённый безбрежным хаосом. Священное “присутствие” невидимо: оно проявляется лишь в правильном периодическом колыхании хаоса, представляемого тёмною массой вод, затягивающею всю сцену. Эти воды ещё не отделены от суши, ибо Брахма, творческий дух Нараяна, ещё сам не отделился от Вечного. Но вот колыхнулась вся масса, и воды начинают светлеть: от золотого яйца, лежащего под водами хаоса, пробиваются лучи; оживотворённое духом Нараяны яйцо лопается, и проснувшийся Брахма поднимается над поверхностью вод под видом огромного лотоса. Являются лёгкие облачка; сперва прозрачные и белые, как паутина, они сплачиваются и мало-помалу превращаются в “праджапати” – десять олицетворённых творческих сил Брахмы, владыки всех тварей, поющих хвалебный гимн Творцу. Веяло чем-то наивно поэтическим от этой непривычной нашему уху странной мелодии, без оркестра, в унисон. Пробил час общего пробуждения; конец пралайе: всё ликует, возвращаясь к жизни. На отдалившемся от вод небе являются асуры и гандхарвы[82]. Индра, Яма, Варуна и Кубера, – духи, заведующие четырьмя сторонами света. Из четырёх стихий: воды, огня, воздуха и земли брызжут дождём атомы и зарождают змия Ананду. Чудовище всплывает на поверхность воды и, согнув лебединую шею дугой, является лодкой, на которой покоится Вишну; в ногах бога сидит Лакшми – богиня красоты,[83] его супруга. “Сватха! Сватха! Сватха!”[84] – восклицают хором небесные певцы, приветствуя божество. Вишну в одном из своих будущих воплощений (аватар) будет Рамою, сыном великого царя, а Лакшми воплотится в Сите. Вся поэма Рамаяны вкратце пропета небесными хористами. Кама, бог любви, осеняет божественную чету, и от этого вмиг загоревшегося в их сердцах пламени плодится и размножается весь мир…[85]

Далее идут 14 действий хорошо всем известной поэмы, в которой принимают участие несколько сот лиц. Под конец пролога собравшиеся боги, по примеру лиц древних драм, подходят к рампе и знакомят вкратце публику с сюжетом и развязкой предстоящей пьесы, прося снисхождения зрителей. Словно оставив свои ниши в храмах, сошли с них знакомые нам божества из раскрашенного гранита и мрамора, чтобы напомнить смертным о делах…

…“давно минувших дней,Преданьях старины глубокой”[86]…Зала была битком набита туземцами. Кроме нас четырёх, не было ни одного европейца. В креслах расстилалась, как огромный цветник, масса женщин в ярких цветных покрывалах. Между прекрасными бронзовыми лицами выглядывали красивые, иногда матово-белые личики парсийских женщин, очень напоминающих красотой грузинок. Все первые ряды были заняты женщинами. От огнепоклонниц с их чистыми лицами и волосами, покрытыми белою косынкой под цветным покрывалом, их сёстры индианки отличались непокрытою головой, роскошью своих блестящих чёрных кос, закрученных греческим шиньоном на затылке, расписанным красками лбом[87]и кольцами в одной ноздре. В этом состоит вся разница их костюма.[88] Как те, так и другие страстно любят яркие, но однообразные материи, покрывают голые руки до локтей браслетами и носят одинаковые сари (покрывала). За ними, в партере, волновалось целое море самых оригинальных, нигде кроме Индии не встречающихся тюрбанов. Тут были и длинноволосые раджпуты с их прямыми, чисто греческими чертами лица, с разделённою на подбородке бородой, концы которой закручиваются за уши, в пагри, тюрбане, состоящем из двадцати аршин [14,2 м] белой тонкой кисеи, обкрученной верёвкой вокруг головы, в серьгах и ожерельях; тут были маратские брамины, с гладко выбритою (кроме центральной длинной космы волос) головой, прикрытой громадным блюдообразным тюрбаном ослепительно красного цвета с золотым, выгибающимся вперёд, словно рог изобилия, украшением наверху оного… Затем баньи[89] в трёхконечных с золотом шлемах и с красным петушиным гребешком; качхи[90] в головных уборах наподобие римских шлемов; бхилли с границ Раджастхана, в белых пирамидальных тюрбанах, концы которых троекратно обматывают им подбородок и щёки, заставляя невинного туриста предполагать, что все они вечно страдают зубною болью; бенгальцы и калькуттские бабу, простоволосые во все времена года, на улице, как и дома, носящие волосы как древние афиняне на статуях и картинах и гордо драпирующиеся в белое покрывало, совершенное подобие римских сенаторских тог. Парсы – в чёрных (архиерейских) митрах. Сикхи – последователи Нанаки[91], монотеисты и мистики в белых, как и бхилли, тюрбанах, но с длинными до пояса волосами, и сотни других племён.

Задавшись было долгом сосчитать, сколько разных форм тюрбанов в одном Бомбее, мы уже через две недели объявили себя побеждёнными: легче сосчитать звёзды на небе. Каждая каста, ремесло, секта, каждое из тысячи подразделений общественной иерархии имеет свой отличительный, блестящий пурпуром и золотом головной убор; золото снимается только в случае траура. Но зато все, даже богачи, советники муниципалитета, купцы, брамины, рао бахадуры[92] и пожалованные правительством баронеты – все до одного ходят босые, голые до колен и в белоснежных балахонах: этой полурубашки-полукафтана нельзя сравнить ни с чем другим. Сидит министр, либо раджа какой на слоне[93] – видали мы их в Бароде даже на жирафах из конюшни зверинца гаеквада[94] в торжественные дни их праздников – сидит и жуёт пансопари (бетель). Голова у него так и клонится вниз под тяжестью драгоценных камней на тюрбане; все пальцы на руках и на ногах украшены перстнями, а ноги браслетами. В тот вечер в зале не было ни слонов, ни жирафов, но зато были и раджи, и министры. С нами приехал красавец-посол и бывший воспитатель юного махараны Удайпурского (Oodeypore [Udaipur]), раджа-пандит, Мохунлал-Вишнулал-Пандиа, в бледно-розовом маленьком тюрбане с бриллиантами, в розовых же барежевых[95] панталонах и белой газовой кофте. Длинные, чёрные, как вороново крыло, волосы падали на янтарную шею, украшенную ожерельем, способным свести с ума парижанку. Бедному раджпуту ужасно хотелось спать; но он геройски выдерживал роль и, задумчиво пощипывая бородку, водил нас по безысходному лабиринту метафизических запутанностей Рамаяны.

В антрактах нас потчевали кофе, щербетами и папиросами, которые мы и курили во всё время представления, сидя напротив сцены, в первом ярусе. Нас, как идолов, обвешали длинными гирляндами из жасмина, а сам директор, дебелый индус в рогообразном малиновом тюрбане и белой прозрачной кисее на смуглом теле, несколько раз окроплял нас розовою водой.

Представление, начавшееся в 8 часов вечера, дошло до 9-го акта только в два с половиной часа пополуночи. Невзирая на стоявшего позади каждого из нас сипая с гигантскою панкой (веером), жара была нестерпимая. Чувствуя себя не в силах выдержать долее, мы отпросились домой. Вследствие этого произошёл большой переполох на сцене, как и в самой зале: воздушная колесница, на которой злой царь Равана увозил Ситу, остановилась на воздухе и застряла над скалами; царь нагов (змей) перестал изрыгать пламя; обезьяны-воины как были, так и повисли на ветвях, а бог Рама в голубом покрове и миниатюрною остроконечною пагодой на голове, вышел на сцену и произнёс нам на чистом английском языке благодарственный спич за сделанную нашим посещением честь. Опять букеты, пансопари и окропление розовою водой, и мы наконец добрались домой в четыре часа пополуночи… На другой день мы узнали, что представление окончилось в половине седьмого утра.

Радда-Бай

Письмо IV[96]

Раннее утро последних мартовских дней; светлое безоблачное небо. Ветерок, нежно ласкающий бархатной рукой заспанные лица пилигримов; по дороге опьяняющий запах тубероз[97] и жасмина в цвету, перемешанный с острыми запахами базара. Толпы голоногих браминок, стройных и величавых, в цветных сари, с блестящими, как золото, медными лоттпи (кувшинами) на головах, направляющихся, как библейская Рахиль, к колодцу. Наполненные тинистою водой священные танки (пруды), на ступенях которых индусы обоих полов совершают своё утреннее религиозное омовение. Под забором сада, под самыми скалами Малабарского холма, чей-то ручной мангуст, величиной с сурка, пожирает голову пойманной им кобры; обезглавленное туловище змеи судорожно, но уж безвредно обвивается вокруг и хлещет худощавого зверька, с видимым наслаждением взирающего на эту операцию. Возле группы животных группа индусов. Совершенно нагой мали (садовник), стоя у безобразного каменного идола Шивы, сыплет ему приношение соли и бетели, дабы отвратить гнев “Разрушителя” за убиение одного из подвластных ему богов, опасной змеи кобры. В нескольких шагах от железнодорожной станции мы встречаем скромную католическую процессию из новообращённых париев и туземных португальцев. Под балдахином, на носилках, раскачивается коричневая мадонна в одеянии туземных богинь и с кольцом в носу (sic). На руках у неё младенец в жёлтых пижамах и красном тюрбане брамина. “Гари! Гари дэваки!” (Слава, слава деве-богине!) восклицают новообращённые, не признавая ни малейшей разницы между Дэваки, матерью Кришны, и мадонной и сознавая лишь тот факт, что изгнанные браминами из пагод вследствие своей низкой касты. Или, скорее, за несостоянием в какой-либо касте, они теперь, благодаря падри[98], впускаются иногда в христианскую пагоду. Надо сказать вдобавок, дабы угодить какому-нибудь новообращённому (в католичество, либо в протестантство, но никак не в христианство) брамину, католические, как и протестантские миссионеры весьма часто не допускают обращённых парий в церковь, “дабы сразу и напрасно не оскорблять чувства касты высокорождённых браминов”. [99]

Наконец наши гарри[100], туземные двухколёсные таратайки с запряжёнными в них двумя сильными волами с громадными прямыми рогами, подкатывают к крыльцу станции. Чиновники-англичане таращат в изумлении глаза при виде европейцев в туземных позолоченных колесницах… Но мы американцы; мы приехали знакомиться с Индией, а не с Европой и её произведениями на здешней почве.

Если турист потрудится бросить взгляд на берег, противоположный бомбейской пристани, то он увидит пред собою тёмно-синюю массу, возвышающуюся, словно стена, между ним и горизонтом. То Парбуль, плоскоголовая гора в 2250 футов [685,8 м] высоты. Правый склон её крепко прижался к двум остроконечным скалам, доверху покрытым густым бором; самая высокая из них – Матаран, цель нашей поездки. Полотно железной дороги расстилается у подножия прелестнейших холмов, пересекает сотни озерков и пронизывает слишком двадцатью тоннелями самую сердцевину скалистых гхат.

Мы ехали с тремя знакомыми индусами. Двое из них – когда-то высокой касты, ныне исключены из неё и “отлучены” от пагоды за сообщничество и сношения с нами, презренными иностранцами. На станции к нам присоединились ещё двое приятелей из туземцев, с которыми мы переписывались из Америки уже несколько лет. Все они члены нашего Общества, реформаторы юной Индии и враги браминов, каст и предрассудков, сговорились отправиться вместе с нами на годичную ярмарку храмового праздника в пещерах Карли, посетив сперва Матаран и Кхандалы. Один из них был брамин из Пуны, другой мудельяр – помещик из Мадраса, третий сингалезец из Кегаллы, четвёртый земиндар – землевладелец из Бенгала, пятый – громадного роста раджпут, независимый такур из провинции Раджастхан[101], которого мы давно знали под именем Гулаб Лал Сингха, а звали просто Гулаб Сингх. Распространяюсь о нём более, нежели о других, потому что об этом странном человеке шли самые удивительные и разнообразные толки. Ходила молва, будто он принадлежит к секте раджа-йогов, посвящённых в таинство магии, алхимии и разных других сокровенных наук Индии. Он был человек богатый и независимый, и молва не смела заподозрить его в обмане, тем более, что если он и занимался этими науками, то старательно скрывал свои познания ото всех, кроме самых близких ему друзей.

Такуры почти все ведут свой род от Сурьи (солнце) и потому называются Сурьявамшами, потомками солнца, в гордости не уступая никому. По их выражению: “земная грязь не может пристать к лучам солнца”, т. е. к раджпутам; поэтому они не признают никакой касты, кроме браминов, отдавая почести лишь одним бардам, воспевающим их военные доблести, которыми они так справедливо гордятся.[102] Англичане страшно боятся их и не решились их обезоружить, как другие народы Индии. Гулаб Сингх приехал со слугами и щитоносцами.

Владея неистощимым запасом легенд и, как видно, хорошо знакомый с древностями своей страны, Гулаб Сингх оказался самым интересным из всех наших собеседников.

– Вон там на лазоревом фоне неба, – рассказывал нам Гулаб Лал Сингх, – рисуется вдали величественный Бхао-Маллин; то бывшая обитель святого отшельника, куда теперь ежегодно стекаются толпы пилигримов и где, по глупому народному преданию, – прибавил он улыбаясь, – происходят разные чудодейные дела… На верху горы в 2000 футов [609,6 м] высоты – платформа крепости, а позади её ещё другая скала в 270 футов [82,3 м]; на самой её остроконечной верхушке находится развалина другой, ещё более древней крепости, служившей в продолжение семидесяти пяти лет обителью одному святому. Чем отшельник питался, останется навсегда неразгаданною тайной; вероятно, кореньями, которых, впрочем, на голой скале никогда не бывало. Единственный доступ к этому отвесному возвышению – это высеченные в скале углубления для носка ноги и верёвочные перила. Казалось бы, одним только акробатам да обезьянам и лазить по ней! И однако же фанатизм придаёт индусам, по-видимому, крылья: ни с одним из них никогда не было ещё несчастного случая. Как на беду, лет сорок тому назад, несколько человек англичан задумали было полезть туда для осмотра развалин. Поднялся ветер, и сильным порывом их снесло в бездну. Тогда генерал Диккинсон приказал разрушить доступ к верхней крепости. А нижняя крепость (осада которой стоила бомбейской армии, в первые времена их нашествия, столько крови и потерь) теперь совершенно брошена и служит логовищем тиграм и орлам…

Между тем англичанин с длинными рыжими усами и по-видимому в разгорячённом состоянии ввалился в нашу карету распространяя сильный запах водки. Он потянул носом воздух, оглядел нас испытующим и немного презрительным взором, приостановился, подумал и вышел из кареты.

– Гей, кондуктор! – раздался его хриплый голос с подножки вагона. – Гей, разве нет здесь другой кареты, где бы можно было сидеть одному без “этих негров”?..

И гордо пошатываясь, пьяный представитель “высшей расы” отправился в другой вагон.

– Пьяная свинья! – брякнул ему вслед американец.

Англичане похваляются и весьма гордятся пред светом цивилизацией, внесённой ими будто бы в страну, и образованием, предоставленным ими “молодой Индии”. Между тем, они устроили всё это таким образом, что ни то, ни другое нейдёт Индии впрок. Индус, будь он семи пядей во лбу и принадлежи он к высшей касте, не смеет, например, брать билет в первом классе железных дорог; всякий англичанин предоставляет себе право вытурить самым бесцеремонным образом не понравившегося ему туземца, сидящего даже во втором классе, а управление железной дороги в свою очередь удерживает всю плату за второй класс, в то время, как оно заставляет ехать в третьем. Не так давно какой-то офицер приказал богато одетому туземцу выйти из кареты II класса, так как офицеру “хотелось спать”. Индус – служивший судьёй в одной из высших инстанций – учтиво отказался, предъявляя билет и замечая, что имеет на своё место полное право. Офицер позвал кондукторов, и судью-индуса вытолкали. Он жаловался, но дело замяли. Две недели тому назад случилось то же. Редактор одной калькуттской газеты был таким же образом изгнан из кареты. Might is right (право сильного) вошло здесь в пословицу. “Kali Jugi”[103] – восклицают с мрачным отчаянием старые индусы консерваторы: “Против Кали Юги (чёрного века) не пойдёшь!” Таким образом, вкоренившийся в них фатализм и уверенность, что во всё продолжение этого века ничего хорошего нельзя ожидать, и что даже самый могучий бог Шива не в состоянии ни являться, ни помочь им до конца Кали Юги, оправдывает в их глазах даже самые кровные обиды. А молодое поколение индусов, получая своё образование в университетах и в лучших высших заведениях, заучив на память Герберта Спенсера, Джона Стюарта Милля, Дарвина, а в добавок всех немецких философов, теряет веру не только в собственную религию, но и во всякую. Молодые и “образованные” индусы все почти без исключения материалисты, часто впадающие в самый крайний атеизм. Вполне уверенные, что, несмотря на весь свой ум и высшее образование, редко кто-либо из них пойдёт выше “старшего помощника младшего клерка”, они делаются либо сикофантами[104], омерзительно пресмыкаясь у ног своих властелинов, либо (что ещё хуже или, по крайней мере, глупее) начинают издавать либеральную газету, мало-помалу переходящую в революционный орган, пока наконец редактор оной не очутится в тюрьме, счастливый ещё, если не окончит в ней своего поприща…

Но всё это лишь к слову. Пред таинственным и грандиозным прошлым Индии, древней Аръяварты, её настоящее естественная тушёвка; чёрная тень на светлом фоне картины, необходимое зло в цикле каждой нации. Индия одряхлела и упала, как падают громадные памятники древности, разбившись вдребезги; но зато каждый из мельчайших кусков этих обломков останется навеки драгоценностью для археолога и артиста[105], и даже со временем может послужить ключом для философа, как и для психолога. “Древние индусы строили как гиганты и заканчивали работу как ювелиры”, – восклицает в восторге епископ Гебер в книге своих путешествий по Индии.

Описывая Тадж-Махал в Агре,[106] это поистине восьмое чудо света, он называет его “целою поэмой из мрамора”. Но он мог бы также добавить, что трудно найти в Индии хотя сколько-нибудь сохранившуюся развалину, которая бы не повествовала красноречивее целых томов о прошлом Индии, о её религиозных стремлениях, верованиях и надеждах.

Нигде в мире древности, не исключая даже фараоновского Египта, переход от субъективного идеала к демонстрации его объективным символом не выражен более отчётливо, искусно и вместе артистически, как в Индии. Весь пантеизм веданты заключается в символе двуполого божества Ардханари [107]. Он окружён двойным треугольником, известным в Индии под именем “знака Вишну”; возле него лежит лев, бык, орёл; в руке у него полный месяц, отражающийся в воде у ног его. Веданта учит несколько тысяч лет уже тому, что некоторые немецкие философы проповедовали в прошлом и настоящем столетиях, а именно, что всё объективное в мире, как и сам мир, не более как иллюзия, майя, призрак нашего воображения, заключающий в себе столь же мало действительности, как отражение луны в воде; как феноменальный мир, так и наша субъективная концепция об ego – одна грёза. Истинный мудрец никогда не поддастся обольщениям иллюзии. Он знает, что человек познаёт самого себя и становится настоящим Ego лишь по окончательном слиянии собственной частички с целым, сделавшись неизменным, вечным, всемирным Брахмой, и поэтому весь цикл рождения, жизни, дряхлости и смерти в его глазах один фантазм[108] воображения…

Вообще говоря, философия Индии, раздробленная на бесчисленное множество метафизических учений, имеет в связи с её онтологическими[109] доктринами столь развитую логику и такой замечательной утончённости психологию, что может поспорить в этом со всеми древними и современными школами, как идеалистов, так и позитивистов, и побить каждую поодиночке. Позитивизм мистера Луиса (Lewes), подымающий дыбом от ужаса каждый волосок на голове оксфордских богословов, является какою-то карикатурной игрушкой пред учением атомистической школы войсешики, с её миром, разделённым, как шахматная доска, на шесть категорий вечных атомов, 9 веществ, 24 качеств и 5 движений. И как ни трудным и даже невозможным кажется верное представление всех этих абстрактных идей, идеалистических, пантеистических и даже чисто материалистических в сжатой форме аллегорических символов, однако ж Индия сумела более или менее успешно выразить все эти учения. Она обессмертила их в уродливых о четырёх головах кумирах, в геометрических формах своих замысловатых храмов и памятников и даже в запутанных линиях и знаках на лбах своих сектантов.

Обо всём этом и о другом рассуждали мы с нашими спутниками индусами. Присевший к нам на одной из станций католический падре, учитель из иезуитской коллегии Св. Ксаверия в Бомбее, не выдержал и вмешался в разговор. Улыбаясь и потирая руки, он полюбопытствовал узнать, в силу каких софизмов мог бы наш спутник доказать что-либо подходящее к философскому объяснению, например, “в основной идее четырёх лиц этого увенчанного змеями уродливого Шивы, что торчит там при входе пагоды”, заключил он, тыкая по направлению идола пальцем.

– Очень просто, – отвечал бенгальский бабу. – Вы видите, что эти четыре лика направлены к четырём сторонам света: к югу, к северу, западу и востоку?.. Но эти лица на одном туловище и принадлежат одному богу…

– Вы прежде объясните нам философскую идею четырёх лиц и восьми рук вашего Шивы, – заметил он.

– С большим удовольствием… Считая нашего великого Рудру[110]вездесущим, мы изображаем его с лицом, повёрнутым в одно и то же время во все четыре стороны, восемь рук указывают на его всемогущество, а одно туловище напоминает, что хотя он везде и всюду, и никто не может избежать как его всевидящего ока, так и карающей его длани, но всё же он един…

Падре хотел было что-то сказать, но поезд остановился: мы приехали в Нарель.

Радда-Бай

Письмо V[111]

Прошло едва 25 лет с тех пор как Матеран, – громадная масса различных родов траппа[112], большею частью сильно кристаллизованного, – был впервые попран ногой белого человека. Под самым боком Бомбея, всего в нескольких милях от Кхандалы (летней резиденции европейцев), грозные вершины этого великана долго считались совершенно неприступными. К северу его гладкая и почти перпендикулярная стена возвышается на 2450 футов [746,7 м] над долиной реки Пен; а ещё выше возносятся до облаков бесчисленные вершины отдельных скал, холмы, покрытые дремучим бором и пересечённые долинами и пропастями. В 1854 году железная дорога пронизала один из боков Матерана и теперь доходит до подножия последней горы, останавливаясь в Нареле, котловине, где ещё недавно была одна только пропасть. Оттуда до верхней площадки остаётся около 8 миль [13 км], и туристу приходится выбирать между пони и паланкином, закрытым либо открытым, смотря по вкусу. Так как мы приехали в Нарель только к шести часам пополудни, то последний способ представлял маленькое неудобство: цивилизация одолела неодушевлённую природу, но до сих пор ещё, невзирая на весь деспотизм властелинов, не могла преодолеть ни тигров, ни змей. Если первые удалились в более непроходимые трущобы, зато змеи всевозможных родов, особенно кобры и коралилло, живущие предпочтительно на деревьях, царствуют в матеранских лесах как и во времена оны, и ведут против узурпаторов настоящую гверильясскую[113] войну. Горе запоздавшему пешеходу или даже всаднику, проезжающему под деревом, на котором засела такая змея! Кобры и другие пресмыкающиеся по земле породы редко нападают на человека, разве только в случае, если неосторожная нога наступит на них; вообще же они бегут и прячутся от людей. Но эти лесные герильясы, tree serpent, кустарные змеи, выжидают жертв. Едва голова человека поравняется с ветвью дерева, на котором приютился “враг человечества”, как, укрепясь за ветку хвостом, змея ныряет всею длиной туловища в пространство и жалит человека в лоб. Этот любопытный факт, долго считавшийся вымыслом, теперь проверен и принадлежит к фактам естественной истории Индии. В подобных случаях туземцы видят в змее посланника смерти и исполнителя воли кровожадной Кали, супруги Шивы.