Полная версия

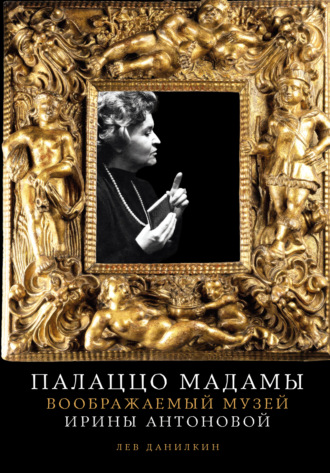

Палаццо Мадамы: Воображаемый музей Ирины Антоновой

68

Не путать с идеей о «единой парадигме художественного авангардизма и политического тоталитаризма», которая, по свидетельству В. Полевого, была квалифицирована ареопагом «Москвы – Берлина» как искусствоведческая «новая напасть»: «благоглупости Бориса Гройса» (Полевой В. Москва – Берлин // Государственному музею изобразительных искусств имени А. С. Пушкина – 100 лет. 1898–1998. – М.: Галарт, 1998.).

69

Достоевский Ф. М. Подросток // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 13. – Л.: Наука, 1975.

70

Буквально через несколько недель после зачисления в штат Музея ИА в самом деле чуть не отправили на «освобожденные территории» в составе трофейной бригады. Это один из ее любимых речитативов: как ее вызвал Б. Р. Виппер – «вы знаете немецкий, берите каталог и поедете сверять!», как ей моментально сшили и выдали майорскую форму, она пошла в ней гулять по улице Горького, и ей даже честь отдавали, но в этот момент отец вернулся с фронта – и, оказывается, его тоже посылают в Германию: «Папа, может быть, с тобой одним самолетом!..» Реплики отца в ариозо отсутствуют, ни с какого фронта, ни зачем ему опять в Германию, ни как он отреагировал на энтузиазм дочери – неизвестно; сцена заканчивается тем, что вступает невидимый хор третьих лиц (бас, минорная тональность): «Не-е-е-ет! Вы слишком молоды…» Существует, однако ж, и другая версия – услышанная автором этой книги от нескольких собеседников, – согласно которой на самом деле выезду в Германию воспрепятствовал как раз отец ИА – подняв свои знакомства, он добился отзыва «приглашения», – чем страшно огорчил дочь, видимо, не вполне осознававшую степень опасности этого рейда (не до конца замиренная Германия; поездка через контролируемую партизанами «Армии Крайовой» Польшу) и испытывавшую желание поучаствовать в настоящих приключениях. Майорскую форму пришлось сдать; в Германию вместо ИА отправили коллегу постарше – искусствоведа Наталию Ивановну Соколову (1897–1981).

71

Если за дрезденскими картинами из условного топ–500 действительно ухаживали изо всех сил, то, поскольку в Пушкинском было заведомо мало пространства и возможностей не то что для реставрации, но и для хранения, множество трофейных вещей разрушались и портились. (Г. Козлов об этом очень подробно – по результатам проверки конца 1949 г. (Козлов Г. Выставка подарков И. В. Сталину имени А. С. Пушкина // Отечественные записки. 2006. № 1.))

72

Наиболее яркой иллюстрацией тезиса о спасении считается советский фильм 1961 года «Пять дней – пять ночей», где под музыку Шостаковича красноармейцы спасают «Сикстинскую Мадонну» из сырой шахты. ИА всегда придерживалась именно этой версии – и особенно укрепилась в своем убеждении после того, как в начале 2000-х ей устроили экскурсию в те самые шахты. Согласно альтернативному мнению, которого придерживается (Reimer N. Zweifach gerettet, einfach geraubt // Die Tageszeitung. 25.08.2005.), например, Вернер Шмидт, директор Дрезденской галереи до середины 1990-х, шахта была сухая, климат там поддерживался идеальный, организовывались регулярные проветривания, контрольные замеры воздуха осуществлялись трижды в день и чуть ли не за каждой картиной присматривал специально отобранный эсэсовец с дипломом реставратора. Справедливости ради заметим, что Мартин Рот, следующий директор Дрезденской, – пригласивший в 2005 году ИА в Дрезден на открытие (любезно организованной РИА «Новости») фотовыставки, посвященной приключениям вернувшейся галереи, – признал, что в надлежащих климатических условиях под землей в 1945-м хранилась лишь часть картин, тогда как, согласно новейшим данным, множество вещей действительно пострадали от избытка влажности – и, соответственно, советским реставраторам очень даже было что спасать.

Братья Корины, безусловно, вложили годы своего труда, чтобы отреставрировать «Сикстину», «Динарий кесаря» и еще несколько десятков картин; но поскольку вопрос о том, где именно были повреждены конкретные вещи: еще в соляных шахтах, в немецкой зоне ответственности, – и/или (как, ссылаясь на документы, предполагают Г. Козлов и К. Акинша) при транспортировке в Москву – остается без ответа, (излюбленный ИА) термин «спасение» на сегодняшний день не является консенсусным и глубоко политизирован. Факт, что а) Пушкинский второй половины 1940-х – пострадавший от бомбежки, с невосстановленной крышей, страдающий от плесени и ржавчины, переполненный, использующийся отчасти как жилое помещение – был не самым удачным местом для того, чтобы держать там дрезденские шедевры; б) выбор ИА эмоционально окрашенной лексики имеет под собой основания – уж она-то точно делала в эти годы все, чтобы сохранить вещи, перед которыми благоговела.

73

Подробнее о Пушкинском в этот период – в исчерпывающем исследовании: Александрова Н. В. ГМИИ им. А. С. Пушкина в годы Великой Отечественной войны. «Мы были немного папанинцами на льдине…» Воспоминания, дневники и письма сотрудников» / Ред. Е. О. Новикова. М., 2020.

74

Из архивов ГМИИ, записано автором.

75

Алпатов М. Воспоминания. – М.: Искусство, 1994.

76

Чаковская Л. Беседы с Е. И. Ротенбергом (окончание) // Искусствознание. 2013. № 3–4.

77

Там же.

78

«Авторитет Германской Демократической Республики нуждался в поддержке. И, видимо, Хрущев сообразил, чем можно поддержать. Той финансовой поддержки, которую оказывали Западной Германии западные страны, мы оказать не могли, слишком для этого были бедны. У них был план Маршалла – полного восстановления германской промышленности и всего прочего. Мы такого плана выдвинуть не могли. А вот передача галереи очень повысила авторитет ГДР как самостоятельной страны. Обладание таким сокровищем, такими музейными ценностями – это уже нечто, это не просто страна! Ведь Германия тогда и не воспринималась как страна, потому что и на западе, и на востоке стояли оккупационные войска. Передача главного музейного собрания очень повысила здесь ее статус – придавала ей стабильность, устойчивость, нечто серьезное. И платить денег не надо, понимаете, отдали – и все» (Чаковская Л. Указ. соч.).

79

Из архивов ГМИИ, записано автором.

80

Каменский М. Бесконечные разговоры об искусстве. https://di.mmoma.ru/news?mid=3298&id=1477.

81

https://www.net-film.ru/film-55435/.

82

Каменский М. Указ. соч.

83

Судя по воспоминаниям Е. Ротенберга (Ротенберг Е. И. Дрезден в Москве! // 100 лет Государственному музею изобразительных искусств имени А. С. Пушкина: юбилейный альбом: В 2 т. Т. 1. – М.: Гамма-Пресс, 2012.) и Ю. Герчука (Герчук Ю. Эффект присутствия. – М.: Арт-Волхонка, 2016.), то ли от постоянной толкотни, то ли с отвычки от искусства такого уровня, то ли от жары, то ли от избытка эмоций все – и экскурсоводы, и смотрительницы, и посетители – постоянно городили несусветную чушь. Рембрандта путали с Виппером («Рембрандт бывает в музее с часу до пяти, кроме выходных»), «Еврейское кладбище» – с Дорогомиловским, «Сикстинскую Мадонну» – с Норой Элиасберг, и называли ее «текстильной», «Динарий кесаря» – с дендрарием, спрашивали, цела ли сейчас Вавилонская башня, где здесь картина – мальчик со стаканом воды, стакан падает и хочется его подхватить, Рембрандт ли Рафаэль, где здесь Иван Грозный, убивающий своего сына, где картина Рембрандта «Стрельцы», где «Джоконда», что за страна Нидерланды, где спрятаться, чтобы остаться на второй сеанс, «почему у Рембрандта освещено только лицо, а вы говорите, что он реалист», почему в «Ноевом ковчеге» у индюка нет пары, кто муж Мадонны, что значит «Преследование нимфы Паном» – ведь «пан» это вроде помещика, нет ли здесь портрета Гитлера, что здесь соль и гвоздь, в чем неувядающая прелесть Саломеи, правда ли, что Лиотару для «Шоколадницы» позировала Екатерина Вторая и почему такой маленький, а уже Христос. «Не понимаю, Рембрандт одной рукой поднимает бокал, другой держит жену за бок, чем же он писал картину?», «Скажите, правда, что "Венера" Джорджоне – это вывеска для публичного дома?», «Я прошел все залы, видел французскую, немецкую, голландскую живопись, а куда же вы девали дрезденскую?»

Публика, жадная до любой информации, со сверхъестественной легкостью съезжала с высокого искусства на самые прозаические материи: «"Почему эта Мадонна босая? Тогда тоже был обувной кризис, как сейчас?" – "А сейчас нет никакого обувного кризиса. Я сегодня купил желтые ботинки". – "Почем?" – "За триста шестьдесят". – "Где?" – "В ГУМе" (все отворачиваются от Мадонны и разглядывают башмаки счастливца)».

84

«Все» – подразумеваются не «все трофеи», а именно дрезденские вещи. А. Губер в одной из записок, виденных автором в отделе рукописей ГМИИ, отчитывается о том, что осталось в «особом фонде», после того как в 1955 году ГМИИ отдал Дрездену галерею, в 1956-м «рассчитался» с поляками и в 1958-м – еще раз с немцами. Осталось 29 112 трофейных экспонатов: 1) памятники Древнего Востока – 596; 2) античные памятники – 6279; 3) западноевропейская скульптура – 609; 4) живопись – 729; 5) гобелены и ковры – 142; 6) художественная мебель – 242; 7) памятники прикладного искусства – 8926; 8) графика – 11 589. Почему не было передано в ГДР? «На основании полученных указаний потому, что является либо собственностью лиц и организаций, находящихся на территории ФРГ, либо пришло из частных собраний, либо, наконец, невыясненного происхождения». Автор гадает, не из этого ли не афишируемого фонда на специальных выставках (таких как «Дважды спасенные», 1995, «От Ренессанса до барокко. Временная экспозиция итальянской живописи XIV–XVIII вв. из фондов Пушкинского», 2014–2015, «Исчезнувший музей», 2015) и, что любопытнее, в постоянной экспозиции Пушкинского время от времени, год за годом, появляются очень высококачественные вещи, которые раньше не упоминались в опубликованных каталогах, в силу, надо полагать, трудностей с легализацией. Трудно ощупывать этого слона вслепую, но 729 произведений живописи – это объем, который хоть и меньше, но сопоставим с «Дрезденом»; и если у ГМИИ в самом деле – несмотря на многочисленные заверения сразу нескольких директоров, что «все уже давно показано», – существует этот «подземный этаж», то претензии ИА на конкуренцию с Эрмитажем выглядят совсем по-другому.

85

Reimer N. Op. cit.

86

Чаковская Л. Указ. соч.

87

Лазарев В. Н. К истории ренессансного пейзажа (новый пейзаж Доссо Досси) // Труды Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. – М.; Л.: Искусство, 1939.

88

Алёшин П. «Пейзаж со сценами из жизни святых» Доссо Досси из ГМИИ им. А. С. Пушкина. Опыт интерпретации // Искусствознание. 2013. № 3–4.

89

Среди которых обреталось немало весьма эксцентричных персонажей; вообще, в музее была некая «сумасшедшинка» – в том смысле, что он, по мнению многих мемуаристов, стал чем-то вроде убежища для людей из хвостов гауссова колокола – с разного рода отклонениями от того, что принято считать средним уровнем. Полный каталог чудаков Пушкинского занял бы не меньше места, чем каталог проведенных там за сто лет выставок. Здесь был человек, знающий 18 языков. Был савант, наизусть помнящий весь каталог огромной музейной библиотеки. Был, на высокой должности, профессиональный орнитолог – каждый год на два месяца пропадавший где-то в Средней Азии – и затем публиковавший каталоги своих открытий в Британии. Каратист. Парикмахер – стригший коллег-клиентов чуть ли не в Итальянском дворике. Человек, самостоятельно выучивший шумерский (!) язык. Одержимый скарабеями египтолог, пристраивавший бездомных собак и кошек прямо в автомобильной пробке у «Кропоткинской». В этом контексте некоторые яркие «странности» директора – подлинные или приписываемые – выглядели вполне приемлемыми.

90

А. Данилова. Личное интервью.

91

Я. Саркисов. Личное интервью.

92

https://www.kommersant.ru/doc/627226.

93

Мало того, приверженность гардеробщиков пьянству и дурные манеры, как это часто бывает, шли рука об руку с неспособностью сосредоточиться на выполнении своих прямых обязанностей – печальный факт, подтверждаемый рассказом одной сотрудницы, оказавшейся невольной свидетельницей разговора директора с ворвавшимся к ней в кабинет посетителем, негодующим в связи с пропажей сданной на хранение шапки. В ответ на проклятия разъяренного мужчины ИА просто спросила: «Сколько стоит ваша шапка?» – и, не торгуясь и не пеняя на гардеробщиков, извлекла из сумки кошелек – и вручила потерпевшему названную им сумму.

94

Картина принадлежала не ГМИИ, а Одесскому музею, где хранятся сразу две картины из цикла, ее привезли на выставку европейской живописи из собраний музеев СССР. Их долго считали работой анонимного русского художника (в самом деле, это не «типичный Хальс» – единственный опыт художника в религиозной живописи; никаких «ренессансных локтей» и добродушных улыбок; все четверо – чистые платоны каратаевы), но искусствовед Линник, несмотря на отсутствие подписей и прямых аналогий в творчестве Хальса, доказала, что это Хальс: евангелисты Лука и Матфей. Любопытно, что в 2013 году «олигарх» Усманов по просьбе ИА приобрел для ГМИИ еще одну картину из этого цикла – «Евангелиста Марка». Те, кто видел ИА в день, когда пришла новость о покупке Хальса, описывают нечто вроде экстаза: ИА была не просто воодушевлена тем, что в ее Музее теперь есть еще один из величайших голландских художников, но буквально «светилась» (С. Загорская. Личное интервью.): es ist vollbracht, «свершилось».

95

Голомшток И. Н. Занятие для старого городового. Мемуары пессимиста. – М.: АСТ, 2015.

96

О. Никитюк. Воспоминания, рукопись.

97

В. Мизиано. Личное интервью.

98

В. Толстиков. Личное интервью.

99

Автор, Эжен Фромантен (1820–1876), был не только путешественником и художником, но романистом и искусствоведом; ИА хранила в своей домашней библиотеке коллекцию его эссе о голландских и фламандских художниках «Старые мастера».

100

Антонова И. А. [Штрихи к портрету И. Е. Даниловой] // Введение в храм: сборник статей / Под ред. Л. И. Акимовой. – М.: Языки русской культуры, 1997.

101

После Германии – «я поначалу очень выделялась на фоне сверстников именно одеждой, потому что она была добротная, хорошо сшитая и красивая» – ИА училась в школе (в 1930-х значившейся под № 24, затем 327, затем 1227) в Большом Трехсвятительском переулке. Это бывшая реформаторская гимназия, одна из образцовых московских школ, которым после постановления 1931 года «О начальной и средней школе» уделялось особое внимание, – и школьники были соответствующие: в диапазоне от поэта Галича до деда основателя Google Израиля Брина и от Рудольфа Абеля до будущего режиссера «Покровских ворот» и великого актера (игравшего, среди прочего, в научно-популярных кинопостановках в паре с ИА роль художника Веронезе) – Михаила Козакова.

102

Искусствовед и добрая подруга ИА Е. Мурина вспоминает, как тогдашний зам. директора ГМИИ по науке Ю. Колпинский, демонстрируя первокурсникам ИФЛИ – в Пушкинском, ГМНЗИ или в лекционном зале – ту или иную статую или изображение, «не только словами анализировал ее пластику, но руками обводил ее силуэт, прослеживал все переходы форм, показывая нам пластическое становление этой красоты. Под его руками статуя оживала. Казалось даже, что в "ласкающих" прикосновениях его рук проявляется какое-то почти эротическое обожание этих одухотворенных каменных изваяний. Как это было талантливо! ‹…› Он, как правило, вставал в позы анализируемых статуй, уверяя нас, что этого требовал от студентов профессор В. К. Мальмберг на экзаменах. Помню, что он ухитрился стать в позу "Дискобола". Получилось!» (Мурина Е. Вспоминая alma mater… https://artstudies.sias.ru/upload/isk/616–632_Murina_Sarabyanov%20top.pdf.) «Незабываемы его динамичные позы, подчеркивавшие ритмику движений скульптурных и живописных персонажей, будь то "Дискобол" Мирона [в ГМИИ] или девочка, балансирующая на шаре в картине Пикассо. ‹…› В Музее на "Кропоткинской" [ГМНЗИ] его нервная чувствительность достигала своего апогея. Говоря о фактуре, мазках живописца, он сравнивал их с прикосновением "пальца со сдернутым ногтем", а подходя к "Еве" Родена, зажигал спичку и любовался нежной прозрачностью мрамора».

103

Кларк К. Москва, четвертый Рим. Сталинизм, космополитизм и эволюция советской культуры (1931–1941). – М.: Новое литературное обозрение, 2018.

104

Дорман О. Подстрочник. Жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега Дормана. – М.: Corpus, 2022.

105

Кларк К. Указ. соч.

106

https://imli.ru/index.php/49-institut/vydayushchiesya-uchenye/balashov-n-i/ 1545–Vospominaniya-byvshih-stude ntov-IFLI.

107

«У меня были, – вспоминает директор Института искусствознания Н. В. Сиповская, – дискуссии с ней в 2014 году, когда мы готовили конференцию по Первой мировой войне, и она меня поразила системностью своего мышления. Говорит: "Надо переформулировать". – "Что?" – "У вас получается, что война спровоцировала ситуацию культурной креации. А она породила кризис, ответом на который стала креация. Не может война создать ничего хорошего". То есть у нее даже методология – системна. Есть очень много людей, которые знают свою область от и до, но совершенно лишены способности осмыслить ее. А у нее сразу включается методолог» (Н. Сиповская. Личное интервью.).

108

Е. Деготь. Личное интервью.

109

На том, что ИФЛИ давал студентам важнейшие социальные навыки, акцентирует внимание искусствовед Г. Козлов. «И человек своего времени, персонаж, принадлежащий советской элите 1930-х годов: ощущение, что "весь мир принадлежит нам". Что ифлийцы – часть мировой элиты, все знают лучше других, все понимают лучше всех. Они – соль страны. Хозяева мира. А все остальные ошибаются. И даже репрессии, которые осуществляла в этот момент власть, их не слишком смущали, это не дискредитировало идею Революции: это все старики, пройдет время – мы разберемся. Это была такая смесь идеализма с невероятной практичностью и "скиллз": small-talk, вошел в разговор – вышел, умение говорить на всех языках, подать себя, одеться, выглядеть эффектно» (Г. Козлов. Личное интервью.). В условиях советской действительности умение зайти за черту ровно настолько, чтобы показать свою приверженность «духу вольнолюбия» и при этом не подвергнуться смертельной опасности, было крайне ценным; условно, когда «все» отказываются делать «Москву – Париж», ты берешься, потому что знаешь, что, вообще-то, нельзя, но в принципе можно.

110

Глядя на фотографии 85-летней ИА на мотоцикле, представляется, что императивный посвист «По коням!» – знак тревоги, беспечной готовности к любым неприятностям, принадлежности к братству людей, способных выехать хоть на край света, если «позовут свои», превратившийся с годами в нелепое советское клише, – воспринимался ИА скорее буквально; две конные статуи, располагавшиеся в непосредственной близости от ее кабинета, тоже, надо полагать, укрепляли ее приверженность ифлийскому девизу.

111

Ирина Антонова. Жена. История любви. https://ok.ru/video/1315023098174.

112

Антонова И. А. Воспоминания. Территория любви. – М.: АСТ, 2024.

113

Антонова И. Канва жизни. Фрагменты ненаписанной книги. Вступление и литературная запись Анны Гениной.

114

Там же.

115

Там же.

116

Зингер Е. Глазами первокурсницы 1940 года // В том далеком ИФЛИ. Воспоминания, документы, письма, стихи, фотографии / Сост. А. Коган, С. Красильщик, В. Мальт, Г. Соловьев; Под общ. ред. А. Когана, Г. Соловьева. – М., 1999. С. 133–141.

117

Задним числом сложно понять, кто в этот момент по какому принципу распределялся/самоопределялся. Так, многолетний добрый товарищ ИА, ее однокурсник искусствовед Вадим Полевой пошел по повестке в армию, стал командиром взвода, получил орден Славы и после ранения вернулся в Москву – продолжить учебу в университете. Тогда как другой ее товарищ по аспирантуре, коллега и партнер по отношениям с министерством Н. Нерсесов, «в годы Великой Отечественной войны бывший заместитель сектора пропаганды филологического факультета МГУ, знакомился с деятельностью комсомольских организаций на предприятиях, помогал мобилизовать комсомольцев на трудовые фронты, на разгрузку топлива (и т. п.). Умелый агитатор» (Стенгазета ГМИИ.). Что касается собственно группы ИА, то в 1945-м в университет после службы в армии вернулись Е. Головкина (воевала в зенитной артиллерии под Сталинградом), Л. Зингер (с орденом Красной Звезды), М. Лившиц (дошел до Берлина), Д. Сарабьянов и П. Никифоров. Из тех, кто, как и ИА, не прекращал учебу, в мае 1945 года получила диплом будущий зам по науке Пушкинского И. Данилова; а вот А. Каменский, Н. Проскурникова и Ю. Золотов, например, заканчивали с другими курсами.

118

https://antonova.pushkinmuseum.art/biography.php.

119

Любопытно, что в одной группе с ИА в ИФЛИ училась Елена Бубнова (1922–1992) – дочь наркома просвещения А. Бубнова (того самого, по чьей инициативе в 1934-м и был создан ИФЛИ). Она тоже в 1942-м, как ИА, пошла на курсы медсестер и тоже работала в госпитале; но в 1944-м ее арестовали по обвинению в подготовке покушения на Сталина, она год провела в одиночке в Бутырке, а затем семь лет в лагерях, потом жила в ссылке под Барнаулом (и дальше – тоже характерно: вернулась в искусствоведение, работала в Историческом музее, в начале 1960-х вступила в партию).

120

«Бои шли еще очень близко от Москвы, и в него поступали в основном раненые летчики примерно моего возраста ‹…› с ожогами, с уже начавшимися гангренами, с червивыми бинтами по ночам привозили в госпиталь, и все, включая хирургов и нас, молодых девчонок, надрываясь, таскали носилки, и тут же начинались операции. Как правило, это были ампутации, потому что там, где ампутация не требовалась, раны промывали, а ребят отправляли в тыловой госпиталь. Таким было лицо войны, очень жестокое, и мы, молодые девочки, каждый день многократно видели это. Помню еще люльки, в которые ребят закладывали, там шло обеззараживание специальным светом, и они лежали голенькие в этих люльках, и помню, как один все время кричал, что мухи, мухи, у него, видимо, что-то там жужжало внутри, и я делала вид, что отгоняю этих мух» (Антонова И. Канва жизни. Фрагменты ненаписанной книги. Вступление и литературная запись Анны Гениной.). Любопытно, что впоследствии ИА говорила одному из своих сотрудников, что, если бы не стала искусствоведом, из нее «получился бы хороший хирург, я думаю. Ведь я крови не боюсь». «Это было так сказано, – припоминает мемуарист, – [у нее были] прозрачные, холодные, "зимние" такие – как у Герцена про Николая I – глаза… страшно становилось… Она действительно этой крови не боялась – во всех смыслах. Могла бы стать хирургом хорошим, безусловно».

121

«Там лежали в основном офицеры, уже шедшие на поправку. Обычно я работала в ночную смену, иногда днем. Мы делали уколы, перевязки, клизмы, раздавали лекарства, обмывали раненых, меняли судно – словом, абсолютно все, что делают медсестры и нянюшки» (Антонова И. Канва жизни. Фрагменты ненаписанной книги. Вступление и литературная запись Анны Гениной.).

122

Там же.

123

Антонова И. Воспоминания. Траектория судьбы.

124

О. Никитюк. Воспоминания, рукопись.

125

Антонова И. Воспоминания. Траектория судьбы.