Полная версия

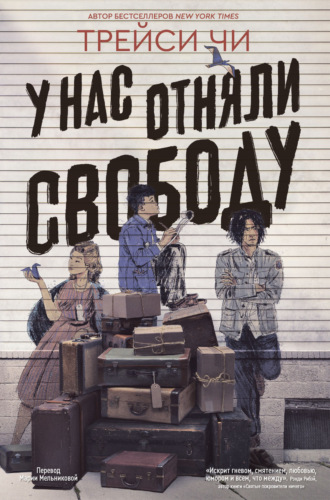

У нас отняли свободу

Кейко в Танфоране с дядей и тетей – выбор был либо так, либо с другими сиротами в Манзанар. Но Кейко не сирота – ее родители были бы сейчас с ней, если бы власти не посадили их за решетку.

Я гадаю, не чувствует ли она все равно себя сиротой. Не чувствует ли она себя брошенной.

Мы немного сидим молча. Над нашими головами луна то выныривает из облаков, то прячется обратно.

– Мой сказал мне только присматривать за семьей, – наконец говорю я.

Ни «я тебя люблю». Ни «я буду скучать по тебе». Ни «до свидания». Только «присмотри за ними, Эми».

И я присмотрю, обещала я себе. Потому что он в меня верит. Потому что он на меня рассчитывает.

Потому что все на меня рассчитывают.

ДЕНЬ 4-Й

Когда мы наконец осваиваемся, узнаем новые адреса старых друзей и соседей, приходит письмо от папы – он рассказывает, что берет плотницкие уроки у сокамерника в Мизуле. «Самообразование важно, – напоминает он нам, – особенно в эти смутные времена».

Он спрашивает, как у нас дела, но я не знаю, что ему ответить.

Дорогой папа, если бы ты только мог сделать для нас какую-нибудь мебель.

В лагере повсюду признаки стройки: рабочие бригады, незаконченные бараки, груды деревянных отходов, которые постоянно растаскивают, чтобы сделать столы и полки для голых стен. Нам нужно куда-то класть вещи, чтобы не жить на чемоданах, но у нас нет никаких инструментов, а даже если бы и были, мы не знаем, с чего на- чать.

– Разве это сложно? – говорит Кейко как-то утром, когда я перебираю одежду Фреда, пытаясь понять, что грязное, а что чистое. – Строгай да колоти. Просто добудь инструменты, и я разберусь.

– Чтобы Ям-Ям, – смеется Хироми, взбивая свой парик, – делала мебель? Твой папа такого не одобрил бы.

Нет, не одобрил бы. Он сказал бы, что платил за пианино и десять лет уроков не для того, чтобы я испортила себе руки плотницкой работой.

Но папы здесь нет.

А поскольку мамин кашель с каждым днем становится хуже, мебель приходится делать мне. И я иду через внутреннее поле к бараку моего парня Сига – спросить, не научит ли он меня. Он игриво улыбается, когда я здороваюсь, скользит взглядом по моим губам, прежде чем снова посмотреть мне в глаза.

Я краснею и откашливаюсь.

– Ты ведь молотком пользоваться умеешь, верно?

Он ухмыляется:

– Ага, им надо бить.

Я закатываю глаза и объясняю ему суть проблемы. Разумеется, он соглашается помочь. Я помню, как он носил соседям сумки, чинил нашу изгородь, когда папа уезжал по делам, смывал ругательства с японских магазинов, не дожидаясь, когда попросят. Такой уж он человек.

На прощание я, убедившись, что никто не смотрит, быстро чмокаю его в щеку.

* * *Час спустя Сиг и его старший брат Мас приходят к нам с инструментами и разномастными досками. Пока мама лежит в задней комнате и отдыхает, мальчики показывают нам с Кейко, как нарисовать чертеж, как работать пилой, как скрепить две доски.

Фред наконец возвращается из своих похождений – с новыми ссадинами на коленях. Увидев Кейко, он бросается к ней.

– Кейко, пощекочи меня! Пощекочи!

Кейко с воплем отбрасывает инструменты и принимается гоняться за ним по передней комнате. Поймав Фреда, она прижимает его к полу и щекочет, пока он не начинает визжать от смеха.

Фред ненадолго присоединяется к нам, и мальчики дают моему брату забить пару гвоздей, но ему быстро становится скучно.

– Можно я пойду поиграю с новыми друзьями? – спрашивает он меня.

– С какими новыми друзьями?

– Из двенадцатого барака.

– Как их…

– Спасибо. Пока! – Он улепетывает прежде, чем я успеваю его остановить.

Сиг поднимает глаза от стола, который ошкуривает.

– Хочешь, я за ним схожу?

Я едва не говорю «да». Папа хотел бы, чтобы Фред учился. Папа хотел бы, чтобы я каждую минуту точно знала, где Фред.

Но папы здесь нет, а если Фред будет торчать с нами, дуться и жаловаться, что ему скучно, это нас лишь затормозит, и я просто вздыхаю и берусь за пилу.

– Он знает, что к ужину надо быть дома.

В открытую дверь я вижу на своей койке папино письмо, на которое я до сих пор не ответила. Дорогой папа, ты правда хочешь знать, как у нас дела? Я вонзаю лезвие в дерево. Фред совсем от рук отбился, такого никогда раньше не было.

Мама снова заболела.

Мне бы не пришлось справляться со всем этим одной, будь ты здесь.

ДЕНЬ 12-Й

Время идет, я пытаюсь быть такой дочерью, какой хочет меня видеть папа.

Я чищу зубы над лошадиной поилкой и говорю себе, что «закаляюсь», как на каникулах в национальном парке Йосемити в прошлом году.

Я гуляю вдоль изгороди с Кейко и Фредом, смотрю на машины, проезжающие по Эль Камино Реал. Чтобы скоротать время, мы придумываем водителям биографии – они у нас работают кассирами в банке или экспедиторами, ездят отдыхать в Монтерей. Иногда я представляю, как сама еду по Первому шоссе, шуршат шины, урчит мотор, свистит ветер… пока Фред снова не начинает меня доставать и я не понимаю, что никуда не еду.

Я учу химию и граждановедение с Хироми, которая твердо решила не отставать от класса, и неважно, когда она снова туда вернется.

Из старых учебников мы узнаем, какие мы замечательные, как нам повезло, как щедро одарил нас Создатель определенными неотчуждаемыми правами.

Потому что мы американские граждане.

Потому что мы свободные люди.

В отличие от моего отца или родителей Кейко. Они не замечательные, удачливые, обласканные Богом американцы вроде меня, здесь, за колючей проволокой.

Проходят дни. Я стою в очереди в столовую, в лавку, на почту, где я получаю письма от папы. Он пишет нам о своем «саде победы»[10], о том, как он изучает Библию, как работает на прополке сахарной свеклы, и наставляет нас «не сидеть без дела» и «хорошо себя вести».

Ради него, ради всех нас я стараюсь держаться как могу. Я вожу маму в туалет. Я приношу ей суп и теплые компрессы. Я стираю в четыре утра, пока не закончилась горячая вода. Я стараюсь помнить, где бегает Фред, а из дома он убегает все чаще, в то время как мамино состояние становится все хуже.

За обедом я строго смотрю, как Фред гоняет по тарелке кубики печени.

– Ешь, – говорю я ему.

Он высовывает язык.

– Сама это ешь.

– Я свое съела.

Тут к горлу у меня подступает ком. Нас уже третий день кормят говяжьими внутренностями – последний сносный обед состоял из водянистой консервированной ветчины, этим особым пиром администрация пыталась показать Международному Красному Кресту, как нам тут хорошо. Но мой долг – подавать Фреду хороший пример, даже если меня от этого тошнит.

– Печеночница! Печеночница! – распевает он в битком набитом зале все громче и громче. – Печеночница!

Люди оборачиваются на нас, осуждающе смотрят. Неподалеку какой-то одинокий иссей щелкает языком: тц-тц. Я отворачиваюсь, краснея от стыда.

– Печеночница!

Проходят дни. Мое самообладание дает трещины. Я кричу на Фреда за то, что он пролил сок. Я грожу выбросить Куму на помойку, если Фред еще хоть раз оставит его на полу.

Он с воплем вырывает медведя из моих рук.

– Я тебя ненавижу!

Из задней комнаты доносится слабый голос мамы – «Фред, слушай сестру!» – и вслед за ним долгий, колючий, отрывистый кашель.

Внезапно умолкнув, Фред садится на край своей койки, прижимая Куму к груди. Я сажусь напротив, спрятав лицо в ладонях. Между своих ног я вижу полосы грязи на линолеуме, который я подметала только вчера.

Я воображаю отцовское недовольство.

Я ненавижу отцовское недовольство.

А может быть, думаю я, я просто начинаю ненавидеть отца.

ДЕНЬ 19-Й

24 мая мы получаем письмо от папы, адресованное, как обычно, нам всем. Он пишет, что гордится мной, что я хорошая девочка, и я едва не смеюсь.

Я едва не плачу.

Мне хочется сказать ему: «Ты почти полгода меня не видел. Ты меня вообще не знаешь».

Впервые я не отвечаю на его письмо.

ДЕНЬ 26-Й

Как-то вечером, пока мы с Фредом ужинаем, кто-то из соседей отводит маму в лагерную больницу. Когда мы к ней приходим, она лежит под одеялом, бледная и худая, как скелет. В свете ярких лазаретных ламп ее глаза кажутся запавшими, кожа – тонкой, как бумага.

Увидев ее, Фред пятится, хватается за пояс моих брюк.

Мама старается не показывать обиды, но я знаю, что ей больно. Пока я неловко стою у ее кровати, она подманивает Фреда к ближайшему стулу, и там он сидит, сжавшись, пока мама приглаживает пальцами его вихор. Наконец Фред поворачивается ко мне и говорит:

– Можно мы уже пойдем домой?

* * *Это не дом, думаю я позже, когда засовываю Куму к Фреду под одеяло. Я стараюсь не обращать внимания на темноту и тишину в задней части стойла, где должны быть мои родители.

– Папа знает про маму? – прерывает Фред мои размышления.

– Откуда он может знать? Ее положили в больницу только сегодня, а он в Монтане, – я стараюсь спрятать горечь в голосе.

– Кто-нибудь должен ему написать.

Кто-нибудь, только не я.

– Можешь еще раз показать мне, где Монтана?

Я вздыхаю. Как можно объяснить три штата и тысячу миль тому, кто никогда не бывал за пределами Калифорнии? Я достаю учебник, который так и не удосужилась вернуть в лагерную библиотеку, нахожу карту Соединенных Штатов.

– Мы здесь. – Я начинаю вести по странице диагональную линию от Сан-Франциско. – Если поедешь на север, через горы Сьерра-Невада, попадешь в Неваду… потом в Айдахо…

Он сосредоточенно смотрит на мой палец, словно и вправду едет по горным дорогам, по высокому пустынному плато к отцу.

– … потом в Монтану.

– Это далеко, – говорит Фред.

– Он три дня ехал туда поездом.

Фред морщит лоб.

– За забором есть рельсы.

Я киваю. Иногда, когда мы с Кейко идем мимо ограды, я представляю, как сижу на бархатных подушках в роскошном вагоне, а фоном играет меланхоличный струнный квартет. Никаких очередей в столовую, никаких вонючих уборных, никто не говорит мне, что ненавидит меня. Только я, стук колес по рельсам и янтарь полей за окнами.

– Но нам туда нельзя, – говорю я.

В этот раз я не пытаюсь скрыть горечь.

Когда Фред наконец засыпает, я забираюсь на свою койку и пытаюсь играть Шопена на краю одеяла, но я словно забыла все ноты, в отсутствие мамы музыка вытекла из меня.

Присмотри за ними, Эми.

В темноте стены как будто надвигаются на меня. Лошадиный запах становится еще отвратительнее. Я хватаю ртом воздух, меня вжимает в койку невидимая тяжесть, и, если я ничего не сделаю, она меня раздавит.

Я вскакиваю, хватаю ботинки и пробираюсь к двери, выскальзываю в ночь, сажусь и сижу, дрожа.

Не знаю, сколько я там торчу. Но внезапно я слышу голос:

– Это ты, Дыньки?

Я моргаю от неожиданности.

– Кейко? Ты что здесь делаешь?

– Ничего хорошего. – Подмигнув, она садится рядом со мной. – Что случилось?

Я рассказываю ей все. Как мама попала в лазарет. Как я перестала писать папе. Как я осталась одна.

– Сочувствую. – Она приобнимает меня. – Хочешь выбраться отсюда?

Я отшатываюсь.

– Что?

– Не за ограду, ничего такого, – усмехается Кейко. – Но кому охота всю ночь торчать в битком набитом бараке?

– А у нас не будет неприятностей?

– Если нас не поймают, то нет.

Я колеблюсь, даже когда она поднимает меня на ноги. Мне нельзя покидать стойло. Нельзя бросать Фреда. Я должна быть хорошей, послушной.

Но что мне дало мое послушание?

* * *Почему мне никто об этом не рассказывал? Нарушать правила – чудесно. Мы крадемся между бараками, душевыми и рекреациями, и в любой момент нас могут поймать.

Но нас не ловят.

Здесь темнота окутывает ограду и караульных с винтовками, наблюдающих за периметром, и, если не приглядываться, можно притвориться, что ты где-то в другом месте. Что ты кто-то другой.

Мы добираемся до беговых дорожек, и я смеюсь. Я мчусь через внутреннее поле, невидимая, прохладный ветер в волосах, мокрая трава щекочет щиколотки, и я танцую, кручусь под черным небом, усыпанным блестками звезд.

И тут я спотыкаюсь. Кто-то всхрапывает. Я падаю вперед, чувствую под руками плоть, тепло, влагу. Изумленно вскрикивает женщина.

И я снова я, послушная и уступчивая. К щекам приливает жар, когда я понимаю, что́ эти двое делают тут вместе.

– Сумимасен, – выпаливаю я. Извините!

Я не слышу, отвечает ли что-то парочка. Кейко хватает меня за локоть и утаскивает прочь. Мы несемся по полю, подолы наших ночнушек мокры от росы.

Мы бежим без остановки до самого моего барака, там Кейко складывается пополам и хохочет.

– Ш‐ш-ш! – шепчу я. – Как неловко получилось!

– Кому неловко? Им все равно. Мне было бы все равно, если бы я… – она играет бровями.

– Ты… – на мгновение я представляю ее на поле и парня на ней. – Хочешь сказать, что ты…

– Я сказала «если бы»! – отмахивается Кейко, закатывая глаза. – Я не говорила, что я стала бы этим заниматься.

– Ну, я бы тоже не стала!

Не стала бы?

Не стала бы, будь я Эми Оиси.

Но будь я тем, кем была сегодня ночью – вольной, ликующей, свободной?

Кейко ухмыляется, словно прочла мои мысли, и убегает прочь, напевая: «Спокойной ночи, Дыньки!»

Но я пока не захожу в свое стойло.

Я сижу снаружи, смотрю в небо. Если я попрошу Сига, встретится ли он со мной там, под звездами? Будет ли играть моими волосами и целовать меня в темноте, скользить губами по моей шее, по ключицам?

Я снова заливаюсь краской. Эми Оиси никогда не пришли бы в голову такие скандальные мысли.

Но я больше не хочу быть Эми Оиси.

Эми Оиси покладистая. Ее мать болеет, а ее отец в тюрьме, и они оставили ее одну заботиться о своей уменьшающейся семье.

Эми Оиси в ловушке.

Я не хочу быть ей. Я хочу быть другой. Мне надо быть другой. Я не могу быть той девочкой, которой была по ту сторону ограды. Если эту девочку отправили в заключение, если американскую гражданку лишили свободы без суда и даже без обвинений, тогда жизнь не имеет смысла.

Но если я – другая, тогда будет легче признать, что мир теперь живет по новым правилам.

Верх – это низ.

Ложь – это правда.

Плен – это свобода.

ДЕНЬ 27-Й

После той ночи все поменялось.

Теперь днем я – это я. Я послушная дочь, примерная сестра, истовая приверженка дисциплины. Пока мама в больнице, я слежу за тем, чтобы Фред был чистый, одетый и накормленный. Я собираю игрушки, которые он вечно раскидывает по полу. Я сношу его истерики. Я укладываю его в постель.

Но ночью я – другой человек.

Когда Фред засыпает, я выбираюсь из барака и брожу по лагерю. Иногда ко мне присоединяется Кейко. Иногда мы встречаемся с Сигом и мальчиками и Хироми в ее светлом парике.

Иногда мы бродим по нескольку часов. Иногда – несколько минут.

Но в эти часы, в эти минуты мы притворяемся, что нет ни переклички, ни колючей проволоки, есть лишь темнота, и бунт, и смех, звенящий в ночи.

Мы молодые, мы беспечные, и мы такие же, как все. Мы не японо-американцы, мы просто американцы. Это не лагерь, это просто один из районов в Сан-Бруно. Мой отец не в тюрьме по подозрению в шпионаже, он просто задержался на работе. Моя мать не в больнице, она просто дома – у нас есть дом, – шлепает по коридору в тапочках, заглядывает в комнату проверить мирно спящего Фреда.

ДЕНЬ 32-Й

Когда мы побеждаем японцев в битве за Мидуэй, Шустрик ворует для нас флягу саке, и, когда лагерь погружается в сон, мы празднуем на внутреннем поле, чествуем отважных бойцов американского военно-морского флота. Спиртное на языке – сладкое, и мы пьем, пока нас не кидает в жар, а глаза не начинают гореть, как звезды.

Сиг обнимает меня за плечи, и я приникаю к нему, прижимаюсь губами к нежной коже на изгибе его подбородка. На вкус он как океан.

Меня развезло, мне тепло, я счастлива в пропитанной саке темноте. Шустрик и Кейко делают в траве «колесо», соревнуясь, у кого получится больше переворотов, и наконец падают наземь хихикающей кучей-малой. Хироми, Фрэнки Фудзита и Стэн Кацумото спорят о своих любимых фильмах. Томми и Пескарик лежат на спине, соединяют звезды кончиками пальцев. Создают новые созвездия, похожие на нас.

– Это Фрэнки, видишь? Он дерется с парочкой кето.

Фрэнки прыскает:

– И я надираю им жопы, верно?

– Верно!

– А вот Ям-Ям.

Я близоруко прищуриваюсь на небо:

– Где?

– Там, – показывает Пескарик. – Ты играешь на пианино.

Я представляю звездные клавиши под пальцами, мелодии, похожие на голоса далеких галактик.

– О, а вот Мас!

– Пескарик, это квадрат.

– Знаю!

Пескарик смеется так, словно ничего смешнее не слышал, но с воплем вскакивает, когда на него бросается Мас. Они носятся вокруг нас кругами, пока Мас наконец не валит брата на землю. Когда Мас встает, то поднимает кулаки в воздух, как делал, когда выполнял победный тачдаун. Пескарик, лежа, продолжает смеяться.

Здесь, в росистой траве, когда сторожевые вышки почти неразличимы на фоне подножия гор Санта Круз, кажется, что война почти закончена.

Мы почти победители.

Почти свободны.

ДЕНЬ 36-Й

Но война не закончена. И мы все еще здесь.

Когда я навещаю маму в лазарете, она совсем не выглядит лучше. По правде говоря, она слабеет с каждым днем.

– Ты ешь? – спрашиваю я.

– Не беспокойся обо мне. Ты высыпаешься? – Она протягивает руку, чтобы убрать прядь волос с моего лба, и я подавляю желание отпрянуть. – Выглядишь очень усталой.

– Со мной все хорошо, мама.

– А как Фред? Где он?

– В бейсбол играет.

– Тц-тц. Скажи ему, чтобы зашел навестить мать.

– Да, мама, – отвечаю я, хотя знаю, что он не зайдет. Фред готов на все, чтобы не видеть маму такой, даже если для этого потребуется поругаться со мной.

Папа в своих письмах по-прежнему призывает нас «хорошо себя вести» и «заботиться о маме». Похоже, он даже не заметил, что я перестала отвечать.

Однако Фред ему пишет. Он повесил карту США над своей койкой, обвел Мизулу красным кружком. Вокруг кружка – грубые рисунки поездов, его последнего увлечения.

Когда Фред спрашивает меня, почему я не пишу папе, я отвечаю: «Мне просто нечего сказать».

Дорогой папа, прошлой ночью я напилась так, что заблевала себе волосы.

Дорогой папа, иногда мне кажется, что ты бы не узнал меня, если бы увидел.

Иногда я этому рада.

После этого я перестаю читать папины письма и все их оставляю нераспечатанными на маминой тумбочке.

ДЕНЬ 40-Й

Вечерами с Фредом тяжелее всего. Он не желает идти в постель. Он не желает убирать свои игрушки. Не желает, чтобы я говорила ему, что делать.

Сегодня я гоняюсь за ним по стойлу с посудным полотенцем, а он швыряется в меня вещами и вопит так, словно я убить его хочу, а не лицо ему утереть.

Может, мне и следовало бы его убить, думаю я, уворачиваясь от книги, которую он бросает мне в голову. Следующая попадает мне по ногам, и я с криком пошатываюсь, споткнувшись о деревянный паровозик, который Фред никогда не убирает. Если я его убью, больше не надо будет вытирать ему лицо.

Я совершаю бросок, валю дергающегося и вопящего брата на линолеум.

– Ха!

Из-за стены кто-то кричит нам, чтобы вели себя потише.

– Холодное! – Фред брыкается. Одна нога ударяет меня в живот.

Я рычу, оттирая его щеки сырым полотенцем.

– Было бы теплое, если бы ты мне дался раньше!

Когда я наконец отпускаю его, он бредет к своей койке.

– Я тебя ненавижу!

– Я тебя тоже ненавижу! – ору я.

Это не так. Разумеется, это не так.

Но я это говорю.

От изумления на глазах Фреда выступают слезы. Он бросается на койку, сворачивается калачиком лицом к карте на стене.

– Я хочу к папе!

– Я тоже, – огрызаюсь я.

Фред ничего не отвечает из-под одеяла.

* * *Тем же вечером, когда остальные расходятся, я прошу Сига остаться. Мы стоим в эвкалиптовой роще, а над нами сквозь серповидные листья светит лунный диск.

– Проводить тебя домой? – спрашивает Сиг.

– Это не дом, – отвечаю я.

– Точно, – он проводит пальцами по изнанке моего запястья. – Проводить тебя обратно?

Он снова пытается увести меня, но я не хочу обратно – не туда, не сегодня, не сейчас – и быстро, уверенно притягиваю Сига к себе.

Я целую его под эвкалиптами. Я уже много недель хотела его поцеловать – торопливо, под покровом теней.

Его язык скользит по моей нижней губе, касается края зубов, и у меня вырывается стон. Я хочу дышать его дыханием. Я хочу поглотить его. Я хочу стать другой.

Он наклоняется ко мне, проводит руками по моей спине, по волосам, притягивает ближе. На мгновение я задаюсь вопросом, чувствует ли он, как колотится мое сердце.

Он тихо смеется, его губы скользят по моим губам.

– Оиси, – шепчет он. «Вкусно» по-японски. Как говорят американцы – ям-ям.

Я смеюсь, шлепаю его и отстраняюсь.

В лунном свете я вижу его кривоватую ухмылку, капли пота, блестящие на лбу, у самых волос.

– Ты умеешь удивлять, – я еще никогда не слышала, чтобы он говорил так хрипло, его голос темен от желания.

Я усмехаюсь и снова бросаюсь в его объятия.

Мы целуемся много часов, медленно, не спеша, изо всех сил, пока его вкус не наполняет мой рот без остатка, пока не проникает в самые потаенные нежные уголки. Мы целуемся всю ночь, пока небо не начинает сереть, а лагерь не оживает.

– Черт, – говорит Сиг. – Мы пропустим перекличку.

Взявшись за руки, мы мчимся обратно к баракам. У моей двери Сиг медлит, переводит дыхание и целует меня снова.

– До скорого, – шепчет он.

И вот он исчезает, а между крыш показывается солнце. В этот раз я загулялась до рассвета. В этот раз я была наедине с мальчиком. В этот раз, впервые с того дня, когда мы приехали в лагерь, я вдыхаю новый день и чувствую себя иной.

Полной надежды.

Новой.

ДЕНЬ 41-Й

Едва зайдя в наше стойло, я понимаю: что-то не так.

Чемодан Фреда пропал, и Кума тоже. Со стены над его койкой исчезла карта США. У меня кружится голова.

Фред сбежал.

Он отправился искать отца в Монтану.

Или по крайней мере, хочет попытаться.

Кто-то стучит в дверь.

Перекличка.

Я замираю. Что мне сказать? Что мне делать?

Я представляю, как солдаты перетряхивают лагерь в поисках маленького мальчика.

Я представляю их ружья.

– Все здесь! – голос у меня напряженный и хриплый.

Повисает тишина, и пару мгновений я пребываю в уверенности: они поняли, что я вру. Сейчас они вынесут дверь и ворвутся, потрясая винтовками.

Но тут снова раздается стук, не в нашу дверь, а в дверь соседа.

– Все здесь! – кричит он.

Я опускаюсь на колени.

Фред должен быть все еще в лагере, верно? Если бы его застали за попыткой пролезть под колючую проволоку, мы услышали бы сирену.

Или выстрел.

Если только он не выбрался незамеченным. Я представляю, как он идет один по шоссе с чемоданом и игрушечным мишкой. Я представляю полицию, армию, Национальную гвардию, облаву.

Нет. Он еще здесь. И я должна его найти.

Я бегу к бараку Сига, он посылает Пескарика за Кейко и остальными, и вскоре собираются все: Томми, Фрэнки, Стэн и Мэри Кацумото, Хироми и ее младшая сестра Юки – она почти такая же проворная, как Шустрик, который подпрыгивает в пыли то на одной ноге, то на другой.

– Не волнуйся, мы его отыщем, – говорит Кейко. – Если бы он попытался сбежать, мы бы узнали.

– Шустрик, Юки, – голос у Сига спокойный, как никогда. – Можете проверить ограду?

Шустрик кивает, отдает нам честь и уносится к периметру, Юки мчится за ним.

– Давайте посмотрим его обычные места. Окимура, Аояги… – к моему удивлению, Сиг перечисляет старых друзей Фреда из Японского квартала и посылает Пескарика и Томми к их баракам.

Я рассказываю остальным про новых друзей Фреда, про его любимые столовые, говорю, что он может быть в одной из рекреаций, на бейсбольном поле, у пруда, на трибунах. Один за другим ребята убегают.

И тут меня осеняет.

Фредова одержимость поездами.

Я поворачиваюсь к Хироми.

– Побудь здесь на случай, если он вернется.

И убегаю.

Я бегу мимо эвкалиптов, мимо внутреннего поля, мимо людей, толпящихся у уборных в домодельных сандалиях дзори, мимо очередей на завтрак, пока не добираюсь до ворот рядом с рельсами.

Но Фреда там нет.

Даже пыль не примята там, где он мог бы проползти под проволокой.

Я не плакала с тех пор, как мы сюда приехали, но теперь плачу. Я всхлипываю, прислонившись к задней стене ближайшего рубероидного барака. Какая же я была дура – ушла на всю ночь, притворялась, что все хорошо, что мне не нужно присматривать за братом, что мои родители на месте и с ними все в порядке, что здесь не переделанный в тюрьму ипподром, потому что наше правительство нас боится.