Полная версия

У нас отняли свободу

Они что, даже гражданами не могут нисеев назвать?

Я хочу раздавить бумажную птицу в руке, как будто это уничтожит все слова приказа и всех, кто его сочинял.

– Эй, ты где выучился оригами? – спрашивает Шустрик, прерывая мои размышления.

Я кручу бумажную птичку за ее острый хвост.

– В Кинмон Гакуен, – вру я.

Шустрик недоверчиво хмыкает.

– Где же я был в тот день?

– В углу стоял, наказанный, – ухмыляюсь я. – Как обычно.

– Ха-ха. – Он смотрит на меня так, словно раскусил мое вранье, но больше не докапывается.

Мы не засиживаемся, как в прошлый раз, потому что теперь мы уезжаем. Нам нужно домой. Нужно помогать родителям собирать вещи.

На ступеньке рядом со мной – черные пятна там, где мистер Танака тушил свои сигареты. Я оставляю бумажного журавлика рядом с ними, словно храмовое подношение.

ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ, НО НИКТО ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЕТ

Одна из папиных шляп

Никому не говорите, но это папа заинтересовал меня искусством складывать бумагу. Он занимался оригами в счастливые минуты или когда размышлял над чем-то, о чем не готов был сказать маме, но по большей части – в счастливые минуты. Я помню, как по воскресеньям, когда мы ходили на пляж запускать змеев и искать ракушки, он сидел на песке и сгибал газетную страницу.

Но и особого значения он оригами не придавал. Я видел, как он забавлялся с конфетной оберткой или еще какой-то бумажкой, но никогда не видел, как они обретали форму. Папа оставлял свои поделки там, где их мог кто-нибудь найти, если особенно ими гордился. Но обычно они просто исчезали. Не знаю, выкидывал он их или что.

Теперь я тоже занимаюсь оригами, хоть никто, в общем, об этом не знает, даже Шустрик. Это вроде как личное, понимаете? Это что-то такое только между мной и папой, пусть его и нет больше.

* * *В среду Мас приносит домой пачку идентификационных бирок. Мы должны пометить свой багаж, а в день переселения надеть бирки на себя. Как будто нам не доверяют запомнить собственные имена.

Я «Ито Сигео»

№ 22437

Согласно предписанию, должен сообщить о готовности выехать в субботу 9 мая, в 11:30

Это через пять дней. Пять дней на то, чтобы собрать всю свою жизнь.

Даже неделю не могли нам дать.

ЧТО ПРИДЕТСЯ ОСТАВИТЬ

Жестянка со стеклянными шариками и бейсбольными карточками, которую мы зарыли где-то на заднем дворе.

Вмятина в стене, где Мас врезался плечом, когда мы боролись. Имена, которые мы вырезали на плинтусе: МАС, СИГ и маленькая рыбка – Пескарик.

* * *Стервятники.

Белые возвращаются, вынюхивают халяву.

Вся химчистка Китано, с оборудованием и прочим, уходит за пятьдесят долларов. Я это знаю, потому что слышно, как кето хвалятся, идя к своему кадиллаку. На другой стороне улицы на тротуар выходит Джим Китано, и наши взгляды встречаются. У него зеленовато-желтый синяк на подбородке, куда Фрэнки засадил ему в пятницу.

Я киваю Джиму.

Он кивает в ответ, зажигает сигарету и прислоняется к двери бассейна, где Фрэнки вытряхивал из ребят деньги, когда ему становилось скучно. Сейчас бассейн стоит пустой, окна заклеены бумагой.

Рядом со мной двое кето торгуются за американский флаг, который папа каждый день поднимал на крыльце. Веко у Маса начинает подергиваться, как когда он пытается не заплакать. Он любит этот флаг почти так же, как любил его папа, и после папиной смерти он продолжил его поднимать.

Гаман, напоминаю я себе.

Улыбайся и терпи.

Извернись и поцелуй себя в зад.

Но с той ночи с Фрэнки гнев переполняет меня. Каждый день внутри меня гудит все сильнее и сильнее, словно неисправный трансформатор, и иногда доходит до того, что я ничего, кроме этого гула, не слышу и не ощущаю.

– Не продается! – говорю я вдруг. – Проваливайте! – Я машу на кето руками, и они отскакивают, словно сердитые чайки.

– Сигео! – говорит мама.

– Что? – Внутри гудит. – Это папин флаг. Он стоит побольше четвертака.

Мама проводит рукой по моим волосам, как делала, когда я был маленький, но даже это не смягчает моего гнева.

– Речь не о том, сколько он стоит, – говорит она. – Не о том, чего мы заслуживаем. Речь о том, что они готовы нам дать.

– Дерьмо, – говорит Пескарик, поднимая голову от блокнота. – Все, что они готовы нам дать, это дерьмо.

– Следи за языком, Минору, – рявкает Мас.

Вид у него такой, словно он сейчас разломится пополам, как кирпичная стена во время землетрясения.

Но он не ломается. Даже когда час спустя папин флаг уходит за пятнадцать центов.

Нет, ломается сегодня мама.

Она заворачивает лаковый красно-черный сервиз, кладет бумагу между тарелками, чтобы не поцарапались, и вдруг начинает плакать. Понимаете, это был сервиз ее бабушки. Чуть ли не лучшее из того, что она привезла из Японии, когда вышла замуж за папу.

Она никогда не давала ни нам, ни папе трогать его, даже чтобы почистить. Она держала его на самой высокой полке в гостиной и сама смахивала с него пыль мягкой кисточкой. Это был ее сервиз, и он был сокровищем.

Теперь его хотят забрать какие-то чужие хакудзины. Они не хотят видеть наши чужеродные лица в своем районе, но совсем не против нашей лакированной посуды в своих домах.

Внутри меня гудит так сильно, что я едва слышу, как мама плачет в моих объятиях.

Стервятница неловко переминается, когда Мас передает ей сервиз, но вначале она ничего не делает. Стыд и вина копятся за стеклами ее очков.

Где-то минуту спустя она пытается дать ему еще один доллар. Целый чертов доллар. Он безвольно свисает с ее пальцев, как мертвый зверек.

Мас не берет деньги.

– Мы уже договорились о цене, – сухо произносит он.

– Но…

Мас скрещивает руки на груди. Он почти шести футов ростом и сложен как олимпийский борец. Он может хорошенько напугать, когда захочет.

– Благодарю вас, – говорит он, и покупательница торопится прочь, а доллар бессмысленно трепыхается в ее руке.

* * *В одной из куч на выброс я нахожу обувную коробку, полную оригами: лягушки, птички, воздушные шары, вертушки, кораблики и даже вьетнамская свинка.

Думаю, мама о них всегда знала. Она, наверное, собирала все те фигурки, что делал папа. И взять их мы не можем. У нас нет места.

ЧТО У МЕНЯ ЗАБРАЛИ

Дом

Друзей

Общину

Я у Ям-Ям, когда ее мама продает ее пианино.

К счастью для них, они домовладельцы, так что могут сдать дом на то время, пока их не будет. Точнее, технически, домовладелица – Ям-Ям. Дом записан на ее имя, поскольку калифорнийский закон не позволяет иссеям владеть в штате недвижимостью.

Но хоть и с домом в собственности, они такие же японцы, как и все мы, и им все равно надо уезжать. Им все равно надо отдать на хранение или продать те вещи, которые они не могут сдать в аренду или взять с собой.

Мы подсобили бы им, даже если бы мистера Оиси не арестовали, но теперь мы с парнями помогаем семье Ям-Ям с особым рвением. Вместе мы стаскиваем пианино по лестнице и выволакиваем на тротуар, где оно будет дожидаться грузовика от «Перевозок и хранения Бенкинса».

Только не говорите Ям-Ям, но вначале мы все терпеть не могли, как она играет. Пианино было уже старое, когда его купили, потрепанное и расстроенное, и каждая фальшивая нота гаммы, что Ям-Ям выбивала из клавиш, отдавалась в ушах.

Но теперь она играет хорошо, и все мы толпимся вокруг, когда она садится за клавиши в последний раз.

Ям-Ям всегда была красивая, но сегодня, когда она сидит за пианино, пальцы неподвижно лежат на клавишах, словно этой тишиной она прощается, – Ям-Ям просто прекрасна и могущественна.

Она начинает – громко, затем мягко-мягко. Музыка тяжелая, как туман, что крадется по улицам Сан-Франциско, тяжелая, как ночные шаги двух парней, которым хочется все крушить.

Она нарастает и нарастает, становится темнее и темнее, а потом вдруг ускоряется, и ноты вспыхивают, поджигают все вокруг, вся улица полна ими. Они взрываются. Все здания рушатся, оседают на дорогу похожими на чемоданы кучами. Готов поспорить, если бы Ям-Ям могла, она бы весь город смела с лица земли своей музыкой.

Но под конец музыка вновь становится мягкой, и лицо Ям-Ям не выдает тех злости и смятения, что бушуют внутри нее. Она встает, шагает в мои объятия, и я сжимаю ее в своих руках, пока за пианино не приезжает грузовик. Она не плачет.

И я наконец понимаю. Гаман.

Умение держать боль и горечь внутри и не позволять им уничтожить тебя. Делать что-то прекрасное вопреки гневу или с помощью гнева и не отметать его, но и не позволять гневу становиться твоей сутью. Страдать. И беситься. И терпеть.

Когда прихожу домой, оказывается, что мы получили письмо от Томми.

Дорогие Мас, Сиг и Пескарик!

Ну что же, мы все сейчас в Танфоране. В доме, точнее, в лошадином стойле, две комнаты. Мама, папа и близняшки спят в задней, мы с Айко – в передней. Каждое утро в шесть тридцать нас пересчитывают по головам (и еще раз – вечером), а раз я самый старший и единственный мальчик, мне поставили в обязанность докладывать, что все на месте.

Не знаю, получили ли вы уже предписание о переселении, но, куда бы вас ни отправили, берите с собой пилу, молоток и штифты. Из мебели тут только армейские койки, и всем приходится мастерить столы и стулья из деревяшек. Если окажется, что вы едете сюда, я попробую приберечь для вас немного.

Еда отменно дрянная. Вчера были картошка, потроха и хлеб. Подают это работники-хакудзины, которых нанимают на стороне, и они всё трогают руками. Когда у нас обед, очередь выстраивается длиной в два-три квартала, так что лучше занять место пораньше!

Мас, в лагерь некоторые приезжают не на авто- бусах, а на своих машинах. Они загружаются всякими вещами вроде фруктовых консервов и домашнего мыла. Может, вы сумеете нагрузить свой «шевроле» и привезти еды с воли. Я бы принял в знак благодар- ности шоколадку.

Берегите себя.

Томми

P. S. Передайте привет Шустрику и Фрэнки.

P. P. S. Извините, что пишу карандашом, но я пытаюсь экономить чернила.

ДЛЯ ЧЕГО НАДО НАЙТИ МЕСТО

инструменты

еда

гаман

В ночь перед переселением мы с Пескариком лежим на полу спальни. Стены голые. Матрасы продали. Все, что у нас есть, – наши чемоданы и те вещи, которые Мас погрузит в «шевроле».

И коробка с оригами из кучи на выброс. Мама, наверное, решила, что никто за это не заплатит.

Внутри у меня снова гудит. Электрический ток бежит под кожей. Если я не буду осторожен, то воспламеню ладонями всех бумажных созданий, просто потому что мне хочется что-то сжечь.

– Что это? – спрашивает Пескарик, приподнимаясь на локте.

– Это папино.

– Так что это?

– Не твое дело, – говорю я, и мне тут же становится стыдно. Обычно я на младшего брата не огрызаюсь, это работа Маса. – Извини, Пескарик.

Брат смотрит на меня, и, хотя он почти такой же мелкий, как Томми, он вдруг кажется старше своих четырнадцати. За последние две недели он побывал везде: рисовал груды багажа, портреты семей, ждущих автобуса, солдат и хакудзинов-фотографов, которых прислали власти, – кончики его пальцев черны от угля.

Пескарик всегда много рисовал, но в последнее время что-то в нем поменялось. Раньше он растворялся в пейзаже, сливался с окружающей средой. Теперь, когда он рисует, его невозможно не заметить. Он в гуще событий, и в нем какая-то новая ярость, словно, если он не поймает это мгновение, другого шанса не будет никогда.

Вот так мы живем теперь. Замечтался – а твои соседи исчезли. Отвернулся – и у тебя украли друзей. Моргнул – и тебя уже нет.

Я открываю коробку.

– Я всегда гадал, куда они деваются, – говорит Пескарик, поднимая бабочек и звезды повыше, чтобы они засияли на свету.

Похоже, Пескарик тоже замечал, что папа занимается оригами. Неудивительно. Пескарик много чего подмечает – потому-то он такой хороший художник.

– Нам отдать это Масу? – спрашивает брат. – Он наверняка найдет место в машине.

Я качаю головой.

– Мы можем понести коробку в руках. Не думаю, что кто-нибудь обратит внимание.

Но и такая идея мне не нравится. Я хочу сделать что-то хорошее с этими бумажками, за которые никто не заплатит. Я хочу изменить положение вещей – как папа изменял старые конверты, и корешки билетов, и пакеты из-под чипсов. Я хочу сделать то, что Ям-Ям сделала своей музыкой, что миссис Кацумото сделала своим благодарственным объявлением.

Я хочу показать, что меня не сломили.

– Знаешь что, – говорю я, – у меня есть задумка. Хочешь помочь?

* * *После того как Мас загружает «шевроле» и уезжает, я, Пескарик и мама являемся в пункт гражданского контроля, где приходится лавировать между сваленным на тротуар багажом, солдатами-охранниками, очередями усталых людей, ожидающих автобуса.

Под мышкой у меня коробка с оригами.

Шустрик приходит проводить нас, и он даже бровью не ведет, когда мы с Пескариком излагаем свой план – за такое Шустрика невозможно не любить, – он просто берет несколько бумажных фигурок, так же осторожно, как свой нож-бабочку, и улыбается нам.

Пока мы ждем своей очереди, надеваем праздничные колпаки, которые мы с Пескариком сделали из газеты, и с широкими, ослепительными улыбками шествуем сквозь толпу, вручая детям папины оригами. Мы сегодня не переселенцы – мы короли парада, мы заводилы болельщиков, мы трое безбородых японских Санта Клаусов, и Рождество в этом году пришло раньше!

Я даю Дженни Китано, сестренке Джима и Судзи Китано, журавлика, который хлопает крыльями, если потянуть его за хвост, а малышу Дону Морита – коробочку, которую он тут же сминает в своем пухлом кулачке. Сестры Абэ получают мячик, который можно надуть и бросать. Пескарик вручает Тоси Нисино лисичку. Шустрик бросает ее брату котика. Все дети получают подарки на День выселения!

Уже почти половина двенадцатого, я поворачиваюсь к Шустрику, которому уезжать только завтра, и вкладываю ему в ладонь сорок пять центов. Это вся мелочь, которую мы с Пескариком смогли вечером найти в доме.

– Купи конфет на завтра, – говорю я, а Пескарик рассовывает по нашим карманам последние фигурки оригами. – Для детей.

– Шоколадного драже или чего-то такого, – добавляет Пескарик, швыряя пустую обувную коробку на груду багажа.

Шустрик хмурится, вертя монеты между пальцами.

– Твоей маме может пригодиться на черный день или что-то в этом роде, – говорит он.

– Да брось, Шустрик…

– Но я не против спустить все на шоколад, – ухмыляется он.

Мы с Пескариком ухмыляемся в ответ. Мы стоим на углу улицы, а вокруг рушится весь наш мир.

И мы злы.

И мы улыбаемся.

И мы не сломлены.

ЧТО СОВСЕМ НЕ ЗАНИМАЕТ МЕСТА

мой юмор

моя отвага

моя радость

Когда наконец вызывают нашу группу, мы садимся в автобус последними. Идя за мамой по проходу к задним сиденьям, мы с Пескариком выуживаем из карманов собачек, карпов кои, черепашек и чаек и раздаем их другим семьям.

Автобус превращается в зверинец на колесах, в цирк, в бродячий бумажный зоопарк, полный радостного детского визга и воображаемых криков слонов, зебр и мартышек.

Когда мы отъезжаем, я вижу в окно Шустрика – он стоит на том же крыльце, откуда мы смотрели, как первые семьи покидают Японский квартал, и машет так, словно сигналит самолету в небе.

* * *Ехать до Танфорана недалеко, но кажется, что проходит много часов. Я коротаю время, разворачивая и вновь складывая последнюю фигурку оригами, следуя сгибам, сделанным папой много лет назад, и кролик появляется и исчезает в моих руках, как по волшебству.

Вот он есть, а вот его нет.

Вот он есть, а вот его нет.

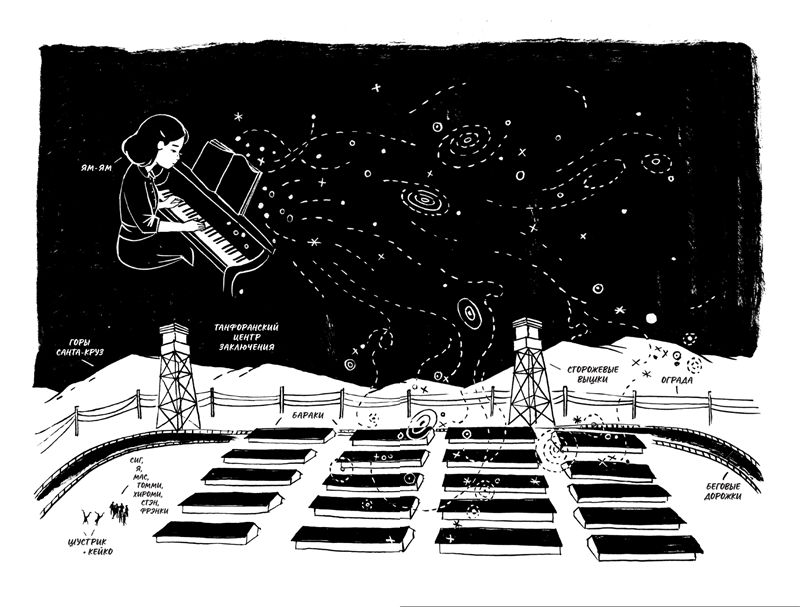

Первое, что мы видим, – колючая проволока. Болтовня в автобусе притихает. Забор футов десять высотой, и через равные промежутки стоят сторожевые вышки, как в тюрьме.

Как будто мы преступники.

Потом мы видим трибуны, грязные беговые дорожки, рубероидные бараки, и вот уже все молчат.

Вам меня не сломить, думаю я.

Есть вещи, которых вы не отнимете.

Мама берет меня за руку. Пескарика за руку она уже взяла.

Я верчу папиного бумажного кролика между пальцами. Он уже начинает расходиться на сгибах, расползаться с углов.

Гаман, думаю я.

Мы въезжаем в ворота.

III

У меня отняли свободу

Ям-Ям, 16 лет

Май – июнь 1942день 1-й

Вначале – шок. Вот мама, Фред и я скользим по дорогам Сан-Бруно, штат Калифорния, словно едем по шоссе 101 в Лос-Анджелес. И вот нам уже приказывают выйти из автобусов между сторожевыми вышками и вооруженными солдатами, и колючая проволока ограждает нас от остального города – от его улиц, школ, свободно гуляющих граждан.

Когда нас гонят к ближайшим строениям, я задумываюсь, сможем ли мы вообще когда-нибудь гулять свободно.

Между мной и мамой мой младший брат Фред ерзает и дергает нас за руки. Он выглядит младше своих девяти лет, на затылке у него вихор, который не укладывается, как ни причесывай. Мама любит говорить, что вихор непослушный, как и сам Фред.

Я притягиваю его поближе к себе.

Впереди толпа расходится. Мужчины бредут в одно здание, женщины – в другое. Медосмотр, говорит кто-то. Хотят проверить, не больны ли мы.

Мама с поклоном подходит к одному из солдат.

– Моему сыну всего девять лет, – говорит она по-японски, цепляясь за Фреда так, словно людской поток утащит его от нее так же, как ФБР утащило моего отца в прошлом декабре – почти бесшумно, так быстро, что мы едва успели попрощаться. – С ним некому пойти.

Чувствуя нетерпение солдата, я быстро перевожу.

– А ее муж? – спрашивает солдат.

– В Мизуле, – отвечаю я. В Монтане. Мой отец – хороший человек, он всегда о нас заботился. Но теперь он в лагере для военнопленных почти в тысяче миль отсюда и надеется, что я сделаю то, чего не может он.

Солдат пожимает плечами:

– Таковы правила.

Маме не нужно хорошо понимать английский, чтобы растолковать равнодушие солдата. Она еще сильнее сжимает плечо Фреда. Я колеблюсь. Нас нельзя разделять. Я не могу допустить, чтобы нас разделили.

– Бейси! – внезапно вскрикивает Фред, выворачивается из маминых рук и мчится в мужскую очередь к своему приятелю из Японского квартала. Мама хочет позвать его, но сгибается пополам от кашля.

Так что действую я. Я должна. Я бросаюсь за Фредом, но солдат толкает меня обратно.

– Мужчины – туда. Женщины – сюда.

– Но…

– Таковы правила.

Стоя на цыпочках, я успеваю увидеть вихор Фреда, когда он проскальзывает в мужское здание. Пару мгновений я мечтаю, чтобы отец был тут и дал мне совет. Он бы знал, что сказать. Он бы знал, как сделать так, чтобы нас не разделяли.

Но потом я вспоминаю, как покорно он ушел с агентами ФБР тем вечером: гулкое стук-стук-стук каблуков по тротуару, поникшие плечи, склоненная шея, лунный свет на затылке. И я понимаю, что он сделал бы то же самое, что делаю я сейчас, – то же, что делаем все мы.

Он бы подчинился.

* * *В смотровой есть занавешенные кабинки для раздевания, но медсестры-хакудзинки не заботятся задергивать занавески, и женщины, как могут, прикрывают руками груди и животы, спасаясь от взглядов друг дружки.

– Здесь? Перед всеми? – Мама кашляет – осторожно, поспешно, словно кашель – ее тайна.

– Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее сможем пойти искать Фреда, – заверяю я ее, хотя сама никакой уверенности не чувствую.

Посреди оторопелого молчания любой звук похож на шум оползня: сопение, шарканье ног, стыд. Где-то рядом одна из иссеек начинает плакать.

В паре кабинок от меня – Хироми Накано в своем светлом парике. В тот день, когда она пришла в нем домой, ее отец взбесился – подумал, что она осветлила волосы. Он орал на нее минут десять, красный как помидор, а потом она наконец сняла парик, рассмеялась и помахала им перед его лицом. Она до сих пор надевает его, когда пребывает в бунтарском настроении.

Сегодня она снимает его, подчиняясь приказу, парик безвольно висит в руке, пока медсестра осматривает ее голову на предмет вшей.

В кабинке я раздеваюсь под равнодушным взглядом медсестры. Смущенно отворачиваюсь и подсматриваю за Кейко Кимура рядом. Ее родители были учителями в Соко Гакуен, одной из японских школ, а потом их забрало ФБР, в тот же вечер, что и моего отца.

Мы ровесницы, но ходили в разные школы и в разные клубы, дружили с разными компаниями. Я часто видела ее, но мы почти не разговаривали. Сквозь щель в занавесках я замечаю ее голое плечо, бедро, длинную ногу.

В отличие от Хироми и прочих женщин в смотровой, мы встречаемся взглядами. Пару секунд она почти небрежно меня разглядывает, потом ухмыляется и шепчет что-то, что я не могу разобрать даже в душной тишине.

– Что? – шепчу я.

Она повторяет, но я так и не могу разобрать слов.

– Что?

Кейко картинно закатывает глаза:

– Я сказала: «Славные дыньки!»

Я ахаю. Все – женщины, медсестры, охранники – поворачиваются и пялятся на меня.

– Кейко! – строго говорит кто-то.

– Сицурей! Как грубо!

– Сукебе![8]

Тут Хироми Накано прыскает. Кто-то еще начинает хихикать. Омертвев от ужаса, я пытаюсь прикрыть груди, лицо, все. Утыкаюсь лицом в плечо, но прятаться некуда.

Некуда бежать.

* * *После медосмотра мы находим Фреда, и нас отводят в наш новый дом.

Только это не дом.

Я прислоняюсь к щербатой дверной раме. Дом был у нас в Сан-Франциско – резные перила, мамин фарфор, потертая бархатная подушка, на которой я сидела часами, упражняясь за пианино, и музыка лилась на шумную улицу. Дом пах лаком, цукэмоно[9] и папиными сигарами.

Это лошадиное стойло – загон двадцать футов на девять, воняющий навозом, потом и известкой. Кроме армейских коек, никакой мебели нет, водопровода нет, отопления нет. Мы с Фредом будем жить в передней части загона, мама – в задней.

Стойло на одну лошадь теперь станет домом для семьи из трех человек.

Оно приютило бы четверых, будь папа с нами.

Будь он с нами, он, думаю, попытался бы найти надежду в паутине и грязных полах. Он огляделся бы вокруг и сказал: «Невзгоды есть испытание для духа».

Поэтому я пытаюсь действовать так, как действовал бы он. Уговариваю Фреда подмести пол, пока я схожу за соломой для матрасов. Весь день мы моем и чистим, пытаясь держаться бодрячком, но едва наступает вечер, падаем на койки – замерзшие, изможденные и несчастные.

Но уснуть я не могу.

Я пытаюсь наигрывать ноктюрн Шопена пальцами на краю одеяла, но сдаюсь после двенадцати тактов. Звуки здесь все не такие: я должна слышать шум машин на улице и туманные сирены вдалеке, а не храп нашего нового соседа и озабоченную японскую речь, урывками долетающую из дальнего конца конюшни.

Я вздыхаю, поворачиваюсь на бок. В свете, что идет из узкого окна, я вижу на стене увековеченные в известке формы – шляпки гвоздей, обрывки соломы, окаменевшие панцири пауков, не успевших сбежать и попавших в ловушку.

Мама, кашляя, ворочается на своей койке. Последний раз, когда она хворала, ей пришлось лечь в больницу. Мы с папой едва справлялись в тот месяц, когда ее не было, и, если она заболеет снова, мне придется справляться в одиночку.

Пожалуйста, не здесь. Не сейчас.

И, словно отвечая, она кашляет снова.

Я рывком сажусь в постели. У противоположной стены Фред свернулся под одеялом со своим игрушечным мишкой Кумой. Плюшевый зверь занял половину его чемода- на, но Кума – самое драгоценное, что есть у Фреда, и он бы ни за что его не оставил.

Я сую ноги в ботинки и выбираюсь наружу, к уборным. В этот час здесь пусто. Голые лампочки освещают наш туалет – длинную доску с рядом вырезанных в ней круглых дыр.

Я решаю все же не заходить туда.

Поворачиваюсь и вижу, что на ступеньках барака сидит Кейко Кимура. К щекам снова приливает краска.

– О, – говорю я как можно холоднее, – это ты.

– Ух ты, да это же Дыньки, – голос у нее низкий и бархатный, точно скрипка.

Словно защищаясь, я запахиваю пальто на груди.

– Я Эми, – поправляю я, – но друзья зовут меня Ям-Ям.

Она ухмыляется.

– Я Кейко… и друзья зовут меня Кейко. – Мгновение спустя ее лицо смягчается. – Твоего отца тоже забрали, да?

Я киваю.

Она хлопает по ступеньке рядом с собой, и я сажусь.

– Знаешь, что последнее сказал мне папа перед тем, как его забрали? – спрашивает она. – Сказал, чтобы я была хорошей девочкой.

– И как, получается?

– Никак не получается.

Я невольно улыбаюсь.