Полная версия

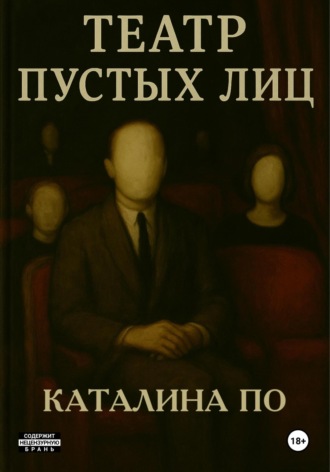

Театр пустых лиц

Он вошёл в книжный не за разговором и не за сближением. Колокольчик над дверью звякнул, и ему показалось, что этот звук он уже слышал именно так. Déjà entendu15. За стойкой продавец нехотя оторвал взгляд от телефона и тут же вернулся к экрану.

Она стояла у полки с книгой в руках. Повернулась спокойно, без резких движений, заранее знала, что он здесь. Палец чуть задержался на странице, она решала – перевернуть или остановиться. Их взгляды встретились. В этом взгляде не было обещания, а дверь. Войти – значит уже никогда не быть прежним.

Ничего не произошло. Всё уже изменилось.

Где-то в глубине зала тихо скрипнула половица. Он перевёл взгляд на обложку и внутренне вздрогнул. Это была та самая книга, которую он откладывал. Которую обещал себе прочитать, когда станет готов. Теперь она держала её. Последний экземпляр. Он не подошёл. Просто смотрел ещё секунду. Потом развернулся и вышел. В кармане сжимал пустоту, словно в ней осталось несказанное. Пустота оказалась тяжелее книги. Not yet16.

Следующие дни прошли в рутине. Он ездил на встречи, стоял в пробках, слушал чужие голоса в телефоне. Подписывал бумаги, машинально ставил подпись там, где ждали. Секретарь приносила кофе – он остывал, так и не допитый. Мысли появлялись на периферии, как блики на стекле. Так проще. Не думать – значит жить дольше.

К вечеру, накануне литературного сбора, спокойствие рассыпалось. Контуры привычного мира потеряли резкость.

Он пытался вспомнить, зачем его пригласили, а главное – зачем идти. Ответа не было. Слушать чужие тексты? Или ждать, что кто-то наконец скажет за меня?

Он ходил из комнаты в комнату, останавливался у шкафа, открывал дверцы, закрывал. Вешалки молчали. Он тоже.

Пауза затянулась, что казалось: молчание тоже дышит. Из соседней кваритиры хлопнула дверь – звук вернул его на секунду в реальность.

Он подошёл к окну. Дождь ровно стучал по подоконнику. В этот момент раздался звук входящего письма. Второй колокол. Щелчок – как тонкая трещина в стекле. Обычный звук, но внутри – почти телесно.

Почта. Адрес странный, тема пустая. Он открыл.

«Вы ищете не ответ, вы ищете разрешение себе начать.

Смысл рождается после движения, а не до него.

Сделайте шаг, не видя всей лестницы. Уверенность приходит после шага.

Всё остальное – шум».

Он перечитал. Язык – простой. Слишком точный. Как будто автор стоял где-то рядом и видел его руки на дверце шкафа. Ладонь на запястье – он действительно считает пульс. Trop précis17. Слишком точно. Слишком близко.

Во втором чтении интонация стала – наставнической, почти лабораторной. Чужой голос говорил уверенно, будто знает траекторию его шага лучше него самого. Déjà lu18 – ощущение “уже читанного”, без адреса в памяти.

Губы пересохли, язык зацепил зубы, проверяя: я здесь? Он почувствовал, как пальцы дрожат на подлокотнике кресла. Я здесь? Или уже внутри письма?

Он закрыл письмо, потом снова открыл. Кто пишет? Qui parle? 19 Он почувствовал, как кожа на шее пошла мурашками – словно кто-то шепнул это за спиной. Теперь казалось важным не имя, а дистанция: это звучало слишком близко для незнакомца и слишком чуждо, чтобы быть своим.

Он погасил экран. В чёрном стекле всплыло отражение – одно лицо, два полутона. Он всмотрелся и не узнал выражения глаз. На стекле остался след его пальцев – размазанный, человеческий, против холодной симметрии письма. Моё это лицо? Или уже их?

Он вернулся к шкафу. Рука сама нашла пиджак, который сидел безупречно. Он посмотрел в зеркало. Лицо знакомое, взгляд другой. Спокойный, собранный, с осторожной ясностью, которая появляется, когда перестают искать благословения снаружи. Или я опять тренируюсь носить маску?

Он ещё раз взглянул на экран. Письмо всё так же простое. Ни подписи, ни выводов. Он улыбнулся едва заметно. Не важно, кто отправил. Важно, что внутри уже звучит то же самое. Он вдохнул глубже обычного. Никаких списков за и против. Решение не прозвучало, а встало в нём. Сердце ударило один раз – и стало ровным. Как тишина, которая уже больше, чем слова. Хватит. Слишком много знаков, чтобы играть в случайность. Он взял ключи, выключил свет и вышел.

У ворот его встретил гул светской жизни. Ряды чёрных машин стояли в выверенном молчании: Rolls-Royce, Maybach. Водители открывали двери; дамы в коктейльных платьях выходили плавно, словно репетировали это годами. Мужчины в безупречных пиджаках переговаривались и смеялись округлым, неторопливым смехом. Один из водителей незаметно поправил воротник, глядя на своё отражение в чёрном лаке машины. Ротшильд смотрел спокойно. Он видел это и раньше: тонкие пальцы на ножках бокалов, фразы, прячущиеся за маникюром и статусом. Здесь всё было правильно – и пусто… «Интересно, – подумал он, – кем останутся все эти люди, если убрать всё, что можно надеть, припарковать или положить на счёт?» He half-smiled: the costume isn’t the play20. Голые, как дети. Только вместо доверия – пустота. Даже смешно: я ведь тоже один из них.

Он медленно спустился по дорожке. Парк молчал, между деревьев стоял полусумрак, шелестела листва. Главный дворец вспыхивал золотыми отблесками: красный кирпич под тёплой подсветкой становился бархатным, белокаменные арки и узоры – почти воспоминанием. Шпили и зубчатые парапеты, фигурные башенки – всё это казалось не архитектурой, а напоминанием. По дорожке пробежал ветер и сухой лист царапнул гравий громче шага. Деревья, обрамлявшие путь к дворцу, стояли высоко и молчаливо, словно наблюдали. Листва дрожала от лёгкого ветра – отголосок осени, спутавшейся с поздним летом. Иногда мелькал силуэт – водитель отворял дверцу, гарсон принимал пальто, кто-то в вечернем платье поправлял перчатку, и всё это происходило с той ленивой вежливостью, которая возможна только в мире людей, живущих без спешки.

Он замедлил шаг. Смотрел на фасад и вдруг вспомнил – он уже был здесь. Плечи сами чуть опустились, вспомнили старый вес этого места раньше сознания. Когда-то, в прошлом, которое теперь казалось сном. "Люди как были глупы, так и остались глупы – только костюмы у них стали лучше." – всплыла в сознании фраза из Булгакова.

Он усмехнулся. Всё, казалось, поменялось, а по сути осталось прежним. Даже при дворе Екатерины интриги, игры, сплетни и амбиции были не менее липкими. Только мундиры сменились на костюмы от Brioni. А придворные – на владельцев галерей, продюсеров и министров культуры. Перед фасадом растекался гладкий пруд. Он отражал дворец без искажений. И где-то в этом двойном пространстве между камнем и водой – стоял он. Ротшильд. Красиво, конечно. Даже зеркало честнее, чем люди внутри. В этом театре, который только начинался, он чувствовал себя как зритель, который слишком хорошо знает сценарий, но всё ещё надеется на поворот.

Живой оркестр играл на фоне анфилады парадных залов – сдержанно, величественно. Не развлекательный ансамбль из случайных музыкантов, а имена. Те, что звучали на сценах европейских филармоний. Каждая нота звучала безупречно – как напоминание: в этом мире даже скрипка обязана иметь родословную. У скрипача дрогнула струна – он быстро поправил смычок, и музыка снова потекла безупречно. Он шагнул за порог.

Высокие стрельчатые окна впускали внутрь только мягкие отблески вечернего света, и зал вздыхал полумраком – томным, как старинный запах шелка, дерева и воска. Потолки поднимались высоко вверх, где кессоны, лепные медальоны и позолота складывались в геометрию ушедших столетий. Хрустальные люстры висели, как отголоски балов, которые давно прошли, но всё ещё эхом звучали в этих стенах. А пол под ногами – тёплый паркет с «версальским» узором тихо отвечал на каждый шаг. Стены – живые. Низ – морёный дуб, гладкий, с отблеском. Выше – лепной готический декор: трилистники, розетки. Ещё выше – ткань, будто бы дышащая – с приглушёнными орнаментами и приглушённой же памятью о придворных нарядах и чужих судьбах. Он шёл медленно, впитывая.

Галереи тянулись в стороны, где стены украшали зеркала и резные порталы. Где-то горели бра в форме факелов, где-то витражи окрашивали воздух в багрово-сине-золотое. Этот дворец был не о домашнем тепле. Он был о порядке, величии, театре и декорации. О власти, спрятанной в архитектуре. О том, как строили не ради удобства – а ради эффекта присутствия. Внутри пахло эпохой. Мебель и стены хранили аромат Екатерининской готики – воск, старое дерево, ткань. К ним добавлялись свежие розы, расставленные в мраморных вазах, и приторные следы дорогих парфюмов, которые витали в воздухе, словно сражаясь друг с другом за главную партию. Он едва заметно поморщился: запахи смешивались в тягучую какофонию, и нос, разучившийся различать, вдруг всё-таки улавливал перебор.

Свет распределялся неравномерно. В центре зала было ярко – там, где играли, где пили шампанское, где смеялись. Но стоило отойти чуть в сторону – и свет исчезал, уступая теням. В боковых галереях – только отблески бра, мягкий полумрак, где шёпоты звучали громче слов. Звучал шелест шёлка, звон бокалов, стук каблуков по паркету. Официанты сливались с пространством, а напитки и закуски появлялись сами по себе.

Ротшильд вошёл – и сразу ощутил: он не был удивлён. Он видел это уже не раз. Эти лица, эти позы, этот свет, эти интонации. Он вдохнул воздух – и понял, что этот запах роскоши он знал слишком хорошо. Женщина в белом одним движением кисти отогнала официанта – без резкости, но так, что сомнений не оставалось: здесь все «равные», но короны – в интонациях.

Были и другие – «простые»: неловкий покрой пиджака, платье не того оттенка. Их позвали для разнообразия, и Ротшильд сразу увидел, как на них смотрят – с хищной снисходительностью. Он молчал, сканировал, оценивал – по привычке. Смешно: я вижу их так, как когда-то смотрели на меня. Только теперь я – по другую сторону взгляда.

Из зеркальной галереи открывался пруд – идеальное отражение, без искажений. «Если бы я приехал на Rolls-Royce, изменилось бы хоть что-то?» Да, изменилось бы: парковщик улыбнулся бы шире. Велика разница – мысль погасло.

– Ротшильд? – тёплый, скользящий голос возник рядом. – Вечерний сюрприз. О вас говорят – редкость, чтобы в центре внимания оказался кто-то, кроме очередной светской дурочки с камнями и пустотой в голове. Приятно, что сегодня – исключение.

Он повернулся. Мужчина с быстрыми глазами и выверенной полуулыбкой.

– Ротшильд, – спокойно отозвался он. – Приятно быть исключением. Особенно – без усилий. А вы?

– Александр Вартанов, – лёгкий кивок. – Продюсер. Куратор. Иногда – стратег. Люблю наблюдать за волнами, особенно когда они обещают смыть берег.

Он шагнул ближе, чуть нарушая дистанцию, протянул бокал.

– Говорят, вы избегаете таких мест. Что привело – любопытство или попытка сбежать от рутины?

– Ни то ни другое, – Ротшильд взял бокал. – Иногда стоит побыть среди людей, чтобы убедиться: ты ещё слышишь себя. Он выпрямил криво стоящий стул у стойки.

Пальцы коснулись холодного стекла бокала, он держал его слишком крепко. Как будто бокал может дать опору.

Улыбка Вартанова подрагнула.

– Красиво говорите. Вы здесь, чтобы войти в круг – или чтобы показать, что он вам не нужен?

– Когда предлагают два искусственных полюса, – Ротшильд едва качнул бокалом, – я выбираю третий. Или выхожу из игры. Третий —совпадение чувства, действия и слова.

– Тогда пройдёмся, – мягко предложил Вартанов. – Некоторым любопытно. Вы производите впечатление… опасного.

– Иной ритм часто путают с опасностью, – спокойно ответил он. – Я просто пришёл на вечер.

Они подошли к группе. Взгляды скользнули, кое-где задержались.

– Господа, – расплылся Вартанов, – сюрприз. Ротшильд.

Женщина в жемчугах, с точной осанкой, отметила:

– Редко встречаешь взгляд с настоящей тишиной за спиной. У вас – именно такая. Тишина за спиной – не дар, а выучка.

Пожилой галерист хмыкнул:

– Или отличный пиар.

Самодовольный юноша наклонился вперёд:

– И всё же – что вас привело? Любопытство? Жажда признания? Желание быть… среди?

– Признание не дышит. Любопытство не лечит, – ответил Ротшильд. – Иногда тишина тянет в шум – просто чтобы убедиться, что слышишь себя.

Из глубины шагнул мужчина с слишком дружеской улыбкой, хлопнул его по плечу:

– Издательство держите – от скуки? Или тоска по свечам?

Ротшильд посмотрел на пузырьки в бокале и ровно произнёс:

– Les gens profonds ne cherchent pas des bougies. Ils brûlent eux-mêmes21.

Повисла тишина. Кто-то прыснул смехом, кто-то кашлянул, пряча улыбку.

Женщина с жемчугом чуть опустила глаза, уголки губ дрогнули. Он уловил смех – лёгкий, чужой, зал жил сам по себе, без него.

– Что? – спросил тот, кто задал вопрос, с лёгкой досадой. – На каком, простите, это было?

– На языке, где мысли требуют точности, – ответил Ротшильд, не меняя интонации. – Не волнуйтесь. Это не про вас. Группа людей фальшиво засмеялась, кто-то кивнул, но всё равно чувствовалось лёгкое напряжение.

– Так вы с нами или против нас? – не унимался он.

– Когда выбор формулируют так, – Ротшильд не отвёл взгляда, – Я не настолько беден, чтобы платить своей свободой за чужие правила.

Галерист усмехнулся:

– Поэтично. Но интригующе.

– К слову, – теребя визитницу, подал голос критик. – В Москве была «практика»: закрытые чтения. По спискам. Анонимные «наставники», правки ночь за ночью – пока текст не получал… вторую жизнь. Остальным – тишина.

Ротшильд едва замедлился. Первый колокол. Сердце дрогнуло так же, как смычок у скрипача минуту назад. Слишком знакомо.

Плотный мужчина с жетоном заговорил на выдохе:

– Литература должна воспитывать, а не раскачивать лодку. Публика тонкая: кто не вписывается – в гардероб!

– «Воспитывать» – от educare22: выводить наружу, – ровно ответил Ротшильд.

– Вы же, похоже, предпочитаете загонять внутрь. В шкаф.

– Практика называлась официально, – вмешался кто-то сбоку, – «Вторая жизнь». Комнаты без окон, списки без имён.

– Вы это любили формулировать, помнится, – бросил кто-то негромко, так, чтобы услышал только он. – Без имён, но с эффектом.

– По спискам хорошо проходят только пальто, – отрезал Ротшильд. – С текстами этот фокус не работает.

Мужчина с чрезмерно дружеской улыбкой хлопнул его по плечу:

– Так вы «за» такие комнаты или «против»?

Ротшильд и кивнул коротко: жест – раньше слов. Опять эта дешевая дихотомия. Скука хуже агрессии.

– Когда выбор формулируют так, – Ротшильд не отвёл взгляда, – я не играю. Выбираю свободу быть собой. Без флага, без команды, без приглашения.

– И, да, редко встречаешь человека, который знакомится ладонью по плечу. Иначе это не знакомство, а отметка о владении. Короткая тишина.

– Меня зовут Люциан, – вскинул подбородок тот. Его улыбка была безупречной— и потому безличной. При этом уголок губ дрогнул чуть раньше глаз – жест натянутый, почти механический.

– Не уверен, что вы знакомитесь с каждым, кого касаетесь, Люциан, – лениво ответил Ротшильд. – Но жест у вас – запоминающийся. Он перевёл взгляд на нахала: – Только с теми, кто улыбается, как вы.

– Придётся расширить круг, – Ротшильд сделал глоток. На этот раз – с удовольствием. Редко тут позволено – вкусить, а не изображать.

Ротшильд стоял на мгновение в стороне, чуть отступив от шумного разговора, и обводил взглядом ещё не до конца раскрывшуюся картину вечера. Взгляд скользил по лицам —галеристы, поэты с застёгнутыми пиджаками, актрисы, чьи глаза были куда старше их лет. Всё как всегда: самозабвённое кокетство, высокая беседа о пустых вещах, бесконечные попытки утвердиться в мире, где всё кажется правильным, красивым, но ненастоящим.

Он почувствовал, как начинает уставать от этих разговоров. Атмосфера требовала слишком много энергии. Тупые вопросы, одинаково банальные ответы. Этот мир слишком однороден. Все эти вопросы скроены под одно лекало. Я почти слышу их заранее. И почти знаю – зачем мне отвечать?

Взгляды, слова, улыбки смешивались в общем гуле. Официант задел подносом кресло – бокал дрогнул, кто-то тихо выругался. Жизнь всегда просачивалась даже в идеально отрепетированные вечера. Ротшильд, в отличие от остальных, был поглощён другим: он наблюдал, будто листал незнакомую книгу на знакомом языке. Каждый жест и каждая улыбка лишь подтверждали ощущение: он чужой в этом тщательно поставленном спектакле.

Внезапно взгляд остановился. Среди суеты – знакомая энергия. Женщина стояла в стороне, не замечая происходящего. Её лицо невозможно было забыть: благородные черты, глубокий, вдумчивый взгляд. Странно снова встретить её именно здесь. И хотя их «знакомство» осталось кратким, Ротшильд почувствовал: среди этой фальши есть хотя бы один подлинный человек. Единомышленник? Как можно чувствовать единомышленника, едва зная его? Он отмахнулся от парадокса: вместе с её силуэтом пришло облегчение. На фоне пустых разговоров она была островом спокойствия. Как будто целый вечер ты слушал фон, и вдруг заиграла настоящая нота. Шум зала стал тише. Он почти услышал своё дыхание. Подлинность считывалась мгновенно. Она слегка вертела в пальцах бокал, как человек держащий мысль, а не вино.

Шаг замедлился. Он понимал: именно здесь он чужой. И всё равно знал, что подойдёт. Судьба уже привела его к этому месту; избежать момента не выйдет. Ни волнения, ни желания уйти. Скоро нужно будет шагнуть туда, где меньше пустых слов и улыбок-ширм. Но сначала – ещё пару шагов. Ещё немного времени.

Он стоял. Делал вид, что слушает музыку. Делал вид, что суета его не касается. И всё же взгляд возвращался к ней не по воле, а по необходимости. Она не искала глаз и не ждала внимания. Просто стояла, как человек, которому хорошо в собственной тишине. В ней не было ни закрытости, ни отстранённости, скорее спокойствие: редкая уверенность быть собой, не нуждаясь в подтверждении извне. Стоять в одиночестве и не выглядеть одинокой. Она стояла так, будто в зале не было никого, кто мог бы увидеть её по-настоящему.

Он подошёл медленно, расстояние не сводилось к шагу. Она стояла у окна, в мягком рассеянном свете – слишком тихая для этого зала, слишком настоящая. Она заметила его не сразу – или сделала вид – и когда повернулась, её взгляд был прямым: без удивления, без кокетства. Как будто они уже виделись давно. В такие моменты всегда не знаешь, кто нашёл кого первым.

– Добрый вечер, – сказала она. Голос низкий, уверенный, с лёгкой хрипотцой на концах фраз. – Простите, но вы ведь Ротшильд?

Он кивнул, сдержанно.

– А вы?

– Марсе… – она запнулась на полслове, словно решая, стоит ли называть имя. – Простите. Мы не знакомы. Просто вы довольно известны в определённых кругах.

Он усмехнулся уголком губ:

– А я считал себя почти незаметным.

– Разве человек, который выпускает книги, может быть незаметен? – отозвалась она. – Особенно в этом городе.

Она на мгновение отвела взгляд, будто что-то вспомнила.

– Ах да, – добавила легко, почти играя. – Кажется, видела вас недавно. В книжном. Вы смотрели на одну книгу – как будто решали, стоит ли она того, чтобы быть прочитанной.

Пауза.

– И мне интересно: каким ветром вас занесло в этот храм нарциссизма?

Он посмотрел на неё не как мужчина на женщину, а как человек на собеседника, с которым не нужен перевод. Храм – точное слово. Здесь все поклоняются себе, а не вечеру.

– Тем же ветром, что приносит странные книги и странные встречи – произнёс он. – Не знаю, что из них важнее. Она усмехнулась едва заметно – искренне.

– Книги и встречи… Вы, похоже, из тех, кто видит в жизни не случайности, а главы?

– Иногда, – ответил он. – А иногда просто ищу примечания на полях.

– Надеетесь, что кто-то их оставил?

Он чуть склонил голову:

– Если и оставил – хочется, чтобы без пафоса.

Она кивнула, он попал в точку:

– Тогда, возможно, вы действительно не отсюда. Опять тишина – не неловкая, настоящая. Тишина с чужим редко бывает подарком. Здесь – именно подарок.

– Вам не тесно здесь? – спросила она, не глядя на него.

– В этом зале? – В этом мире. Где все знают, как правильно, но не спрашивают – зачем.

Он усмехнулся:

– Тесно – нет. Но иногда хочется распахнуть окно. Хотя бы в чьей-то фразе.

Их взгляды встретились. Они одновременно поняли: что бы это ни было, это не об игре. Это – о редкой узнаваемости. Возможности обойтись без маски в месте, где все словно родились в гримёрке.

Он уже собирался что-то сказать – возможно, пошутить или спросить, как она оказалась здесь, – как её взгляд изменился. Она посмотрела мимо него, глаза сузились – будто узнала кого-то. В лице дрогнуло не страх – решимость.

– Простите… – мягко сказала она. – Мне нужно… на секунду.

Не договорив, повернула плечи, шаг – и исчезла в толпе. Остался только след её взгляда. Как запах, которого я не чувствую – но знаю, что он есть.

Ротшильд остался стоять. Ни удивления, ни обиды – только чувство, что вместе с ней ушло что-то большее. Вектор.

Он почувствовал справа присутствие. Не звук, не запах – внимание. Кто-то подошёл. Медленно. Уверенно.

– Красивая, – прозвучал рядом голос. – Неизбежно красивая.

Ротшильд повернулся. Перед ним стоял мужчина лет сорока с небольшим. Высокий, стройный, в идеальном тёмном костюме – который не нуждался в бренде. Чёрно-серые глаза, прямой, спокойный взгляд, в котором оставалось лёгкое напряжение – как у тех, кто привык знать больше, чем говорит. Лоб открыт, на висках едва заметная седина. Речь – точная, почти хирургическая. Взгляд стрелка, который держит мушку даже там, где нет мишени. Он не улыбался. В уголках губ жила тень иронии – человека, который видел, как заканчиваются разговоры, начавшиеся слишком красиво.

– Томсон, – коротко представился он. – Я наблюдал. И подумал: почему бы не подойти, пока вы не исчезли, как она.

Он кивнул в сторону, где минуту назад стояла Марсела. Ротшильд едва заметно кивнул. Он сказал «как она», и во мне что-то дрогнуло. Слишком быстро чужие это видят.

– Наблюдательный, – отозвался он. – Но разве не в этом смысл подобных вечеров? Смотреть, не участвуя.

Томсон приподнял бровь: «Интересно».

– Участвуют те, кто не умеет молчать. Наблюдают – те, кто знает: слова расходуются быстрее мыслей. – Он сделал короткую паузу. – Простите, если звучит надуманно. Я люблю точность. Он поправил манжет. Движение спокойное, но слишком выверенное. Я всегда замечаю такие движения – они выдают больше, чем слова. Человек, который боится случайности.

– А я – тишину, – Ротшильд понизил голос. – замечаю, что она всё чаще говорит со мной чужими словами. Может, это не они говорят во мне, а я сам прячусь за их голосами?

Томсон тихо усмехнулся. Смех сухой, не злой:

– Говорить через чужие голоса – тоже влияние. Особенно если знаешь, на какую частоту настраивать.

– Влияние – побочный эффект для тех, кто за ним не гонится. – Ротшильд на миг отвёл взгляд. – А частоты… Те, кто их настраивает сознательно, обычно давно ничего не слышат.

– Это вы про философов или стратегов?

– Скорее про тех, кто путает манипуляцию со смыслом.

Томсон кивнул. Лицо впервые стало серьёзнее:

– Тогда у вас интересное будущее. Потому что здесь, – он обвёл рукой пространство, – смысл – роскошь. А вы, похоже, умеете её себе позволить и при этом быть убедительным.

Смысл – это единственная валюта, которой я доверяю.

Ротшильд улыбнулся почти по-настоящему:

– Убедительность – оружие. Но я не люблю охоту.

– Я тоже, – спокойно сказал Томсон. – Предпочитаю сотрудничество. С теми, кто не сомневается в сути собственных шагов. Даже если их траектория иная.

Между ними повисло простое, уважительное молчание.

Томсон чуть наклонился, не нарушая дистанции:

– Вы ведь понимаете: не все встречи случайны. Некоторые – инвестиции. Даже если поначалу это всего лишь обмен репликами.

Он отступил на полшага:

– Спасибо за беседу, Ротшильд. Надеюсь, она была не в убыток.

И, не дожидаясь ответа, отошёл – легко, как человек, который умеет закрыть дверь прежде, чем она захлопнется сама. В воздухе остался запах его парфюма – сухой, без сладости. Как и он. Я поймал себя на том, что хочу ещё раз проверить его взгляд: не слишком ли идеально он был собран?

Ротшильд остался. Не из вежливости – из ясного нежелания продолжать светский танец. Это был не утомлённый, а перенасыщенный вечер: слишком много взглядов, слишком много оценок. Здесь улыбались не губами – позицией; говорили не мыслью – стратегией.