Полная версия

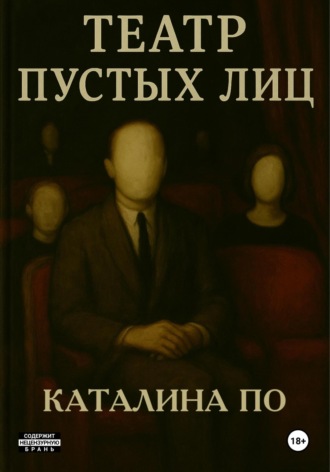

Театр пустых лиц

Каталина По

Театр пустых лиц

В помещении не было окон. И всё же оно не тонуло во тьме. Свет падал откуда-то сверху, мягкий и рассеянный. Не было сцены, подиума. Только полукруг кресел. В каждом – человек. На каждом – маска. Белая, без знаков, с прорезями для глаз, за которыми ничего. Или всё сразу.

Едва слышно работала вентиляция. Стены обиты бархатом не из роскоши, а чтобы гасить эхо. Казалось, здесь важнее не слова, а тишина между ними. Они сидели. Никто не знал, зачем он здесь. И всё же никто не встал. В этом уже угадывался общий код. Никаких имён. Никаких приветствий. Человек в чёрном поднялся. Без знака, без разрешения. Он знал: кто-то должен начать, и этого достаточно.

Лёгкая стерильность стояла, словно перед началом чего-то необратимого. Вентиляция выдохнула чуть сильнее, и один локон чужих волос задел маску, прилип к щеке и снова отпал. Он посмотрел не в зал, а внутрь зала. В самую его тишину.

– Если бы вам показали вас со стороны, вы бы узнали себя?

Молчание стояло, как общий сбой в дыхании. Не от страха, от точности. Теперь было ясно: игра началась. Без правил. Без приза. Без гарантий. И выхода не было.

Вечерело. Солнце уже ушло за горизонт, но его отзвук тлел багряными всполохами на стеклянных фасадах. Город провожал спешащих домой. Дома вдоль Нового Арбата зажглись, и в каждом окне – своя маленькая глава: где-то силуэты, где-то плотные шторы, за которыми жизнь предпочла остаться внутри. А в одном окне кто-то тряхнул скатертью, и пыль вылетела наружу в вечерний свет.

Ротшильд смотрел на этот узор света и пытался угадать судьбы тех, кто прятался за стеклом. Кто-то ужинает, кто-то спорит, кто-то одиноко курит, высунувшись из окна и глядя вниз с двадцатого. В этом силуэте он узнал Прокофия Фёдоровича. «Старик верен себе», – мелькнула улыбка. Прямота, ирония, честность с собой – за это он уважал его последовательность.

Суета, тревоги, короткие радости складывались в невидимый орнамент, который, видел только он. Ему нравилось быть сторонним наблюдателем. Пока по Арбату мчались машины, обрызгивая прохожих у перехода, мчалась и жизнь; даже глубокой ночью одна фара доказывает, что время не остановилось.

Он взял бинокль и направил взгляд на одну из верхних квартир. В тёплом круге настольной лампы сидел мужчина, лицо – как вырезанное из тени. Пальцы касались купюр. Не жадно, а с детским сосредоточением. Деньги исчезли в ящике. Почти сразу вошли двое. Один – ниже и плотнее – уверенно прошёл и сел напротив, развалившись в кресле. Второй – тень при нём, натянутый, молчаливый.

Теперь их было трое: хозяин, плотный и его тень. Хозяин слушал, но не подчинялся. Настороженность была не в позе, а в мелочи: пальцы машинально провели по столешнице, где только что лежали деньги. Жест едва заметный, но ясный. Не страх, не тревога – знание цены происходящему. Ротшильд следил не за словами, а за микро-движениями. Плотный говорил напором. Второй стоял в готовности. Хозяин снаружи был неподвижен, словно маска давно вросла в кожу, только пальцы на бокале выдавали напряжение.

Появился конверт; его убрали плавно, как выученный десятками повторов ритуал. Это не просто сделка – это язык для тех, кто словам не верит. Холодный интерес сменился странным ощущением узнавания. В профиле мужчины – манера держать голову, лёгкий перекос запонок, взгляд мимо собеседника, будто сквозь – что-то резануло память. Так смотрели некоторые из тех, с кем он когда-то работал, когда их учили не выдавать дрожь.

Психика отметила совпадение раньше мысли. Сука, знаю этот взгляд. Видел, как такие улыбаются – и потом ставят подписи, от которых люди не возвращаются.

Нежданная волна тошнотворной тревоги поднялась и ушла, оставив пустую сухость во рту. Язык прилип к нёбу. Опять это чувство, накрывает волной – но вода не мокрая, а изнутри всё сохнет.

Дверь снова распахнулась. Вошла девушка. Юная, лицо ещё нетронутое жизнью. Зачем ты здесь, девочка? Уходи. Это не твоя сцена. Она подошла к мужчине с теплом, почти с любовью. Она поправила прядь за ухо, и жест был такой домашний, чужой в этой комнате. Он не изменился. Никакой мягкости, никакого света. Ротшильд смутился. Её улыбка погасла. пальцы дрогнули на его руке и тут же застыл жест – его не было. На миг показалось, что и она это почувствовала. Где-то внизу кто-то посигналил. Когда он снова поднял бинокль, комната опустела. Мужчина остался один и смотрел сквозь стекло, сквозь город, сквозь себя. Свет погас. Глаза начали слезиться от долгого напряжения бинокля, он моргнул несколько раз, возвращая резкость.

Его стало трудно отпустить. Тело откинулось назад, уставшее, мысли ещё вибрировали. Мужчина с деньгами – не просто богатый. Он этим жил. Как будто любил деньги так, как кто-то любит веру. «Почти брезгливо», – отметил он. «Деньги – это выбор. Не сумма. Зачем. Свобода – это не отсутствие ограничений, а ответственность. Слышать других и всё равно выбирать самому. Без оправданий. Без страха быть непонятым.»

Он закрыл глаза. Внутри не отпускало. Всплыло забытое лицо из прошлого, та же неподвижность челюсти, та же пустая точность взгляда. Память дала вспышку и тут же ускользнула. Он открыл глаза и потянулся к бумаге. Рука пишет спокойно, будто не дрожала минуту назад. А внутри – кто-то держит за горло, и единственный воздух – это слова. Спина чуть согнулась, плечи горели от усталости, но рука бежала сама. Перо пошло легко:

«О, я б там был и пил вино

Играл бы в жизнь, как домино.

Любил бы скандовать и слушать jazz.

Всё что угодно, кроме Вас.

Читал Есенина, Камю,

рубя плохое на корню,

смотрел, как по Москве-реке

Борей скользит в своей тоске,

кормил бы хлебом голубей,

теряя счёт календарей.

Не вёл бы времени подсчёт –

ceteris paribus1, расчёт.

Любил бы местных и «неместных»,

их чулки путались в предместьях

ночей в дешёвых номерах;

терял бы интерес я по утру – как нынче модно –

говорил бы: ты мне ни к чему.

Работал бы. Писал стихи. Учил себя

не путать правду с ролью «я».

Грехи держал бы при себе, молился шёпотом –

себе, раскладывая иконы в тень,

как будто вечер – мой refrain2.

И праздность вечеров,

и пьяный бред, не отпускали бы меня во век

Я был бы там. Пил бы вино.

Играл бы жизнь, как домино.

И так пошёл бы тридцать третий год,

И солнце б освещало небосвод.»

Он не знал, что из этого выйдет, но знал: в этих строках есть что-то настоящее. Рука остановилась. Плечи разжались. Впервые за вечер пришло спокойствие. Может быть, свобода – не в уверенности ответов. Может быть, её красота – в том, что видишь. Даже когда от этого больно. Особенно тогда.

Ротшильд любил спать с открытым окном, даже зимой. Новый Арбат, гулкий и не спящий, давно стал фоном его жизни. Сквозь полуопущенные веки он ловил редкий свист мигалок, приглушённый шум шин, короткие выкрики дворников. Солнечные лучи, гости нечастые, осторожно ложились на стены, и квартира наполнялась золотистым светом. Утро разворачивалось медленно, как пластинка на малых оборотах; город подмешивал свои звуки к дыханию комнаты.

Спальня держала сдержанный серый строй: минимум деталей, максимум покоя. На стенах две картины. На одной мужчина в чёрном пальто с папиросой; осенний ветер растрепал полы, фонарь смягчил жёсткость сцены. На другой человек за столом, лицо в ладони, вокруг холод свечи. Не отчаяние, а опыт. Здесь всё было выбрано обдуманно. Из окна тянулся гул центра, где-то далеко кто-то включил музыку. Он перевернулся на бок, простыня чуть шуршала под ним, и в этом звуке больше жизни, чем в самом сне.

Запахов он почти не ощущал уже два года; это знание жило в нём тихой грустью. Зато звук и свет, вибрация улицы, фактура воздуха – всё ощущалось острее, чем прежде.

В зале царила иная атмосфера. Изумрудные стены и высокие стеллажи, вплотную заставленные книгами, кое-где – первые издания. В камине шевелился живой огонь, граммофон был готов к очередной стороне. На столе – аккуратный хаос бумаги и заметок. Этот дом был крепостью и убежищем; здесь, среди треска старого дерева и шелеста страниц, он чувствовал себя настоящим. Одиночество – становилось зеркалом.

Когда человек узнаёт себя, одиночество становится формой присутствия. Пространство вокруг продолжало его, согревало даже в самые серые дни. Он не искал отвлечений, путь лежал глубже, внутренняя работа требовала тишины. Сны иногда приходили такими яркими, что по утрам границы между ночью и днём размывались.

Ночь принесла короткий сон: белый стол, синий флакон, стук ложечки о стекло – tic, tic3. Чужие голоса за спиной смеются в вату. Свет рвётся полосами, а потом – провал. Он просыпается с сухим ртом и немым вопросом: кто тогда держал дверь открытой? Каждое утро для него было лотереей. Иногда просыпался лёгким, готовым к началу. Иногда чувствовал тяжесть в груди, само «здесь и сейчас» требовало внутренней работы. Сил хватало; он принимал этот вызов. На тумбочке у кровати стоял стакан воды. Он всегда ставил его с вечера, зная, что глоток холодной воды возвращает в реальность лучше будильника.

В это утро тревоги не было… было тонкое предчувствие перемены, не внешней, а внутренней. Оно висело в воздухе, как перо, которое вот-вот качнётся. Сделал несколько глотков. На поверхности воды плавала крошечная пылинка, он видел её каждое утро, но всё равно пил. Пылинка цеплялась за горло, он сделал второй глоток – и только тогда смог вдохнуть свободнее. Полежал ещё минуту, дослушивая город, затем поднимался и шёл в ванную. Перед зеркалом задерживал взгляд, пытаясь понять, какое именно утро пришло внутрь него.

В этой тишине слышалось больше, чем хотелось. Отражение смотрело ровно; за этим спокойствием стояла карусель прожитых лет. Всё на лице, но что-то ускользало. Вчера уже кончилось, и вопрос «что делает меня живым» снова маячил на краю сознания. Он вгляделся внимательнее. Усталость. Сдержанная печаль. Ожидание, которое не превращается в нетерпение. Словно сам он чего-то ждал от себя. Лицо оставалось строгим и собранным, щетина – аккуратной, кожа – бледной. Морщины не командовали; взгляд говорил за них. Each morning we are born again. What we do today is what matters most4. Слова звучали правильно. Только внутри что-то усмехнулось: А если я снова сделаю ничего? Он провёл пальцами по щеке – кожа была холодной, и это холодное прикосновение подтвердило его усталость.

Оделся интуитивно. Прямые тёмно-синие джинсы, рубашка навыпуск, сверху серый пуловер Ralph Lauren5. Рубашка смялась на локте, он машинально провёл рукой и оставил. Привычный парфюм коснулся кожи как жест памяти; запах он почти не помнил, но чувство – да. Длинный плащ лёг естественно, как вторая кожа. С виду всё просто; внимательный глаз заметил бы, как точно сошлись ремень и обувь. В деталях он держал невидимую собранность. Пальцы легко коснулись часов; короткое напоминание себе, что время не ждёт.

Телефон молчал. Тишина уведомлений радовала: иногда лучше начинать день без слов. На кухне уже кипела кофеварка. Свет ложился на стол, как новая строка в тетради. За окном сигналили машины, далеко звякнули трамвайные пути, ветер принёс обрывок чужой беседы. Всё это составляло фон, знакомый и чуть дрожащий, как поверхность воды перед дождём. Он поднёс чашку, вдыхая почти забытый аромат. Внутри что-то шевельнулось, не обещание, скорее настрой. Новое ещё не имело формы, но уже было в воздухе.

Он поставил чашку, поправил воротник, взял ключи. На пороге задержался на долю секунды; слушал тишину квартиры и собственное дыхание, где-то в батарее щёлкнула труба. Он задержал дыхание, боясь, что квартира услышит его шаги первой. Потом вышел. Comme d’habitude6. Но в этом утре было что-то чужое, невидимое. И оно уже шло за ним. Привычка – не всегда жизнь. Иногда это просто способ скрыть, что ищешь что-то другое.

Он вышел из дома и не сразу понял, что небо поменялось. Серые пласты уже закрыли свет. Лишь тонкие лучи пытались пробиться сквозь сгущавшиеся облака. Ветер был прямой, обещал дождь. Он поднял воротник, капля скатилась за шиворот. Шаг не сбился. До любимой кофейни было близко. Он решил идти.

Капли сперва были редкими. Через минуту стали вязкими и частыми. Асфальт потемнел, воздух похолодел. За поворотом показалась небольшая церковь, знакомая только фасадом. Он притормозил. Пальцы коснулись лба и плеч – скорее из уважения, чем из привычки. Ручка двери была прохладной. Перед тем как нажать, он оглянулся и вдруг ощутил, как размывается контур вещей. Будто мир решил посмотреть на него не его глазами.

Nobody is searching for God until they realize that their absence is God7.

Внутри камерно. Служба уже шла. Он не планировал оказаться здесь, однако оказался —будто кто-то тихо подвёл. Детские ночные молитвы давно остались в четырнадцати годах. Пришли сомнения, холодный ум, проверка фактов. Связь при этом не ушла. Есть нечто. Как это назвать, не имело значения. Важно, что глубоко внутри оставался тихий разговор с невидимым.

Стоя в стороне, он чувствовал лёгкое смущение. Не от людей. От самого факта присутствия. Он почувствовал, как слегка дрожит правая ладонь, и спрятал её в карман. Он ничего не просил. Ни чуда, ни прощения. Он просто был. И всё же где-то ближе к горлу поднималось другое: желание назвать то, за что он хотел бы просить.

Он не мог произнести.

Je ne sais pas prier. 8

Он подумал это по-французски, чтобы не услышать себя на родном языке. «Я не умею молиться». В голове мелькнуло раздражение: «Да кому ты объясняешь? Богу или себе?» – и тут же ушло. Осталась только пустота. Даже молиться я стараюсь с акцентом, лишь бы не звучало по-настоящему. Иногда молчание – самая честная молитва. Возможно, потому что любое слово возвращает предмету вес.

Люди шептали, крестились, прикасались к иконам, двигались по залу, оставляя тонкую дорожку ладана и воска. Где-то сбоку тихо скрипнула скамья; кто-то неловко кашлянул, пытаясь подавить звук. Голос священника поднимался в свод и растворялся там, где строгие лики смотрели сквозь время. Он почти не чувствовал запахов уже два года, но здесь аромат ладана дошёл. Это удивило. Дым кадила стлался лениво, выравнивал воздух. Время в храме шло не по часам, а по ударам сердца.

Он медленно пошёл вдоль стены. Лики были строгими и спокойными. В одном взгляде – усталость от чужой боли. В другом – бесстрастная ясность. Он остановился у иконы «Утоли моя печали». Дерево рассохлось, лак потрескался. Лицо Богородицы было склонено набок. Её глаза смотрели мимо него, туда, где кто-то уже плакал. В глазах младенца было детское незнание будущей боли. В её – знание, которое не становится легче. Он поймал себя на том, что задерживает дыхание, чтобы взгляд Богородицы стал мягче. Его кольнуло: слишком похоже на то, как он сам иногда смотрел на людей – будто уже знал их конец. Так я и смотрю на людей.

Он стоял, стараясь вложить в этот взгляд всю свою молчаливую тоску. Не формулировал прошение. Не составлял фразу. Он понимал: как только назовёшь, это станет свершившимся. Неназванное пока позволяло дышать.

Рядом проходил священник. Пламя свечей дрогнуло. Он невольно выпрямился и на секунду задумался, не поклониться ли. Остался стоять. Старик с аккуратной седой бородой, которого он заметил ещё при входе, поклонился низко. Это кольнуло тонким стыдом. Он не был выше ритуала. Он просто не мог сейчас вложить в него смысл.

Ему хотелось сказать простую вещь: прости за тех, кого я однажды сломал, когда считал, что помогаю. Я не оправдываюсь. Я ищу форму для правды. Слова не собрались. Он провёл пальцем по краю киота и шепнул почти беззвучно: «Если можно, дай мне возможность назвать это позже». Он боялся если назовёт, уже не сможет отвести взгляд. Назову – и придётся отвечать.

Служба закончилась. Люди потянулись к выходу. Он задержался у иконы. Старик подошёл почти неслышно и протянул маленькую открытку на плотной бумаге с тиснением: «Литературный вечер. Частное собрание».

– Думаю, вам стоит там быть – сказал он тихо. Not all who wander are lost. 9Не все, кто блуждает, потерялись», – добавил он уже по-русски и улыбнулся так, будто это не утешение, а факт. Словно приглашение адресовано не ему, а тому, кем он ещё не стал.

Ротшильд взял карточку. Картон тёплый, его только что держали слишком долго – странная, но ощутимая деталь. Чёрт, опять знак. Или просто открытка

Сердце сбилось на пол-удара и выровнялось, как будто обманулось.

Хотел спросить, почему именно ему, кто он, откуда знает. Поднял взгляд – старика уже не было. Остался след ладана и ощущение: важное только что прошло рядом и не задело плечом.

Он посмотрел на двери, за которыми исчез незнакомец. Внутри поднялась тихая тревога. Не угроза. Ветер перемен. Он опустил глаза на икону. Слова так и не пришли. Желание назвать грех – осталось. Он понял только одно: он вернётся к этому моменту. И церковь вокруг была не «тяжёлая», не «святая». Она была вместилищем тишины. Даже отказ говорить – это тоже разговор.

Он вышел из церкви, не оглядываясь. Дождь уже закончился, лужи всё ещё хранили в себе отражения куполов. Мир снаружи казался другим не громче, нет, просто чуть более зыбким. Внутри что-то продолжало дрожать, как воздух над свечой. Он чувствовал себя всё тем же пламенем: дрожит, но не гаснет. Он медленно пошёл по улице, не сразу понимая, куда направляется. Но ноги, как часто это бывает, знали путь раньше него самого.

Заходя в ресторан, он встретил знакомое лицо. Миля, хостес, улыбнулась тепло:

– Ротшильд, давненько вас не было. Как вы?

– Нормально, – кивнул он. – Рад вас видеть. Нормально – это всегда ложь.

– Место у окна свободно. Как всегда. Проходите.

Здесь его ждали – не как клиента, а как часть пейзажа.

Он любил это место не за еду. За состояние. В Москве умели собирать атмосферу из мелочей: тихий свет, мягкая речь, внимание без нажима. Хороший сервис – это угадывание желания, когда «нужно?» звучит уже после того, как поднесли нужное. Они угадывают чаще, чем я сам себя.

Интерьер был таким, каким он любил: круглые деревянные столы, бежевые кресла с бархатной обивкой, живое дерево посреди зала, винный шкаф вдоль стены, рассеянный тёплый свет. Он снял пальто; гарсон подхватил его ловко, почти невидимо. И даже здесь не всё было идеально: где-то в глубине зала звякнула уроненная ложка, кто-то неловко засмеялся – и сразу смолк. Эта маленькая шероховатость только подчёркивала уют места.

Он сел у окна. С этого угла было видно и улицу, и почти весь зал. За стеклом моросило. Люди прятались под зонтами, кто-то бежал, кто-то шёл медленно, глядя в лужи. Город жил. Он всегда жив. Мимо окна прошёл мужчина с зонтом, ветер вывернул его наизнанку. Он махнул рукой, выругался и пошёл дальше, оставив после себя брызги и смешок прохожих.

Официант подошёл молодой, с едва заметной родинкой у виска.

– Доброе утро. Вам как обычно?

Он машинально провёл большим пальцем по краю стакана, проверяя гладкость стекла. Фраза легла точно. Он вдруг ощутил: уже слышал именно эти слова, в этом темпе, этим голосом. Déjà vu. 10Если всё так похоже, может, я тоже повторяюсь? Или просто привычка, притворившаяся памятью или предупреждение.

– Да, – сказал он. – Как обычно.

– Скрамбл, бифштекс, салат, морковный сок. Сок свежевыжатый делать?

– Да. Спасибо. – Как работа? – спросил официанта просто, без лишних улыбок.

– Работает, – ответил он. – Понял. Принесу быстро.

Голоса вокруг были разными и простыми. Пара у соседнего столика смеялась легко:

– Ты опять забыл зонт.

– Зато помнил про тебя.

Мужчина слева, уткнувшись в бумаги, говорил в телефон глухо и делово:

– Подписывайте сегодня. Потом будет сложнее.

Миля, проходя мимо, бросила тихо: – Если нужно будет потише, скажите.

– Хорошо, Миля.

Он провёл ладонью по краю стола. Когда-то он проходил мимо этих окон молодым, в потрёпанном пальто, и думал: кто эти люди? Что чувствует тот, у кого есть выбор – не экономить, не бояться конца месяца? Теперь он сидел здесь. Квартира рядом. Стабильность. Успех. И вдруг понял: мечта, которой он жил, обернулась тишиной.

I came to what I once wanted11 – промелькнуло. И почему-то в этой точке не было триумфа.

Официант поставил подставку, воду, хлеб, приборы. Движения были простые, без театра.

– Ещё что-нибудь? – Нет, спасибо.

– Принесу, как будет готово.

Он не жалел и не горевал. Внутри была пустота – не громкая, а как нераспечатанное письмо. Он знал, чего-то не хватает. Но чего – не понимал.

Завтрак принесли быстро. Он задел вилкой бифштекс – мясо шипело, сок выступил на поверхности. Пришлось подождать: слишком горячо, язык бы обжёгся. Он слегка подул на край вилки.

– Приятного, – сказал официант. – Если что, я рядом.

– Спасибо.

Он ел медленно, вдумчиво, как человек, который пытается остановить время. С каждым куском вспоминался мальчик из бедного дома на окраине, мечтавший просто не бояться будущего. Тот мальчик гордился бы им сегодняшним. Нынешний Ротшильд не чувствовал победы. Победа – когда не оглядываешься назад. А я всё ещё сверяю шаги. Вершина оказалась не финалом.

Счастье – это не «получить желаемое». Счастье – это быть у себя, тихо и цело.

What you get by achieving your goals is not as important as what you become by achieving your goals12. Я стал другим. Но кем – честно, не знаю.

Он поднял взгляд к окну. В витрине книжного напротив стояла женщина с книгой в руках. Свет ложился ей на плечо. В этом был знак – небольшой, но явный. Он замер. Может, совпадение. А может, что-то начинается. Я всегда верю знакам. Даже если они – случайные.

Официант вернулся тихо, почувствовал паузу.

– Как всё?

– Хорошо.

– Сок долить?

– Нет, спасибо.

– Тогда счёт, когда скажете.

Голос официанта был прямой, без красивостей. В этом «как всё» – участие. И снова короткий укол знакомости: этот же вопрос, в этом же месте, он уже слышал раньше. Jamais vu 13смешалось с déjà vu14: вещи знакомые выглядели новыми, новые – слишком знакомыми.

Он положил салфетку, сделал последний глоток сока и кивнул:

– Счёт, пожалуйста.

– Сейчас, – ответил официант.

Он расплатился молча. Когда принесли счёт, он заметил, как у парня дрогнула рука на подносе. Он ничего не сказал, просто переложил сдачу под салфетку, чуть больше, чем нужно, и кивнул. Благодарность он не ждал – её место заняла тишина. Тишина – самая честная благодарность.

Миля на выходе сказала:

– Хорошего дня, Ротшильд. – И вам, Миля.

Он вышел на улицу, и город снова показался чужим, даже под его ногами. Образ женщины у витрины не отпускал. В рутину просочилось что-то внешнее.

Дождь почти стих. Только мелкая морось подчеркивала задумчивость утра. Город жил: зонтики, сигареты, ругань, лай собак. В его восприятии всё стало приглушённым. Он смотрел на происходящее как через стекло. Или изнутри сна.

Машины спешили, кто-то смеялся в наушники, кто-то бежал, опаздывая. Всё это проходило мимо. А я иду не здесь. Город играет фон, а я не в кадре. Пространство вокруг становилось менее плотным, словно он ступал по мосту, которого нет. Казалось, он идёт не к магазину, а к знаку, ещё не понимая, что это за знак.

За поворотом он увидел её снова. Она стояла у витрины книжного, в той же позе, время для неё не двигалось. Свет ложился под углом, делая черты запоминающимися. Первое ощущение было не про желание и не про любопытство. Внутри поднялась тишина. Неужели вот так просто – кто-то стоит, и ты вдруг понимаешь, что всё остальное можно выключить? Как всё вокруг на миг остановилось и разрешило просто увидеть.

Он сбавил шаг. Пальцы невольно коснулись воротника плаща, нужно было удержать себя в моменте. Он чуть потянул ткань вверх, хотя холода уже не чувствовал. Она была красивой, но не той, что требует внимания. Не бросалась в глаза, оставалась в памяти. В её выдержке и том, как она держалась, слышалось: «Я знаю, кто я. И мне не нужно, чтобы ты это знал».

Это не про внешность. Это энергия, которая не просит взгляда, но не отпускает.