Полная версия

Обрученные

– Гризо, – сказал дон Родриго, – вот теперь будет видно, чего ты стоишь. До наступления завтрашнего дня Лючия должна быть в этом палаццо.

– Никто никогда не посмеет сказать, что Гризо уклонился от выполнения приказа своего господина.

– Возьми сколько нужно людей, приказывай и распоряжайся, как сочтешь нужным, – лишь бы дело закончилось благополучно. Но главное – смотри, чтобы она при этом не пострадала.

– Синьор, немножко припугнуть ее придется, чтобы она не слишком шумела, – без этого никак не обойтись!

– Припугнуть… ну да, конечно, это неизбежно. Но только чтобы ни один волосок не упал с ее головы, а главное – окажи ей полнейшее уважение. Понял?

– Синьор, цветка и то нельзя сорвать и принести вам без того, чтобы не тронуть его. Но допущено будет лишь самое необходимое.

– Все под твою ответственность. А все же, как ты за это примешься?

– Я об этом как раз думал, синьор. На наше счастье, ее дом находится на краю деревни. Нам нужно место для засады, и как раз неподалеку стоит одинокий заброшенный домик, среди поля, тот самый дом… – впрочем, ваша светлость об этих вещах ничего не знает… – дом, который несколько лет назад сгорел, а средств на восстановление не было, и его бросили, а теперь туда слетаются ведьмы, ну да мне наплевать, ведь нынче не шабаш! Наши крестьяне с их предрассудками ни за какие деньги, ни в какую ночь недели не посмеют в него сунуться. Стало быть, мы можем отправиться туда и обосноваться там в полной уверенности, что никто не явится и не испортит нам дела.

– Отлично! А дальше?

Тут Гризо стал излагать свой план, а дон Родриго разбирал его, пока они не договорились о том, как довести предпринятое до конца таким образом, чтобы замести следы. Подумали они и о том, как ложными показаниями отвести подозрения в другую сторону, как принудить к молчанию несчастную Аньезе, как нагнать на Ренцо такого страху, который заглушил бы в нем горе и отогнал мысль прибегнуть к правосудию, отбив всякую охоту жаловаться. Обдумали они и все прочие подлости, необходимые для успеха главной. Мы не станем рассказывать обо всех этих уговорах, ибо они, как увидит читатель, не нужны для понимания нашей истории, да мы и сами рады не вынуждать читателя и дальше слушать совещание двух гнусных мошенников. Достаточно сказать, что, когда Гризо уже собрался уходить, чтобы приступить к выполнению заговора, дон Родриго вернул его словами:

– Слушай, если этот дерзкий невежа случайно попадется нынче вечером в ваши лапы, недурно было бы ему хорошенько всыпать – для памяти. Тогда назавтра приказание молчать подействует на него вернее. Но нарочно отыскивать его не надо, чтобы не портить того, что поважнее, – ты меня понял?

– Предоставьте дело мне, – почтительно, но не без хвастовства ответил, кланяясь, Гризо. С этим он удалился.

Все утро ушло на разведку с целью изучения места действия. Лженищий, проникший в бедный домик Лючии, был не кто иной, как сам Гризо, приходивший лично снять план; лжестранниками были подчиненные ему негодяи, которым для работы под его руководством достаточно было и поверхностного знакомства с местом. Произведя разведку, они больше не показывались, чтобы не вызывать лишних подозрений.

Когда все вернулись в палаццо, Гризо подвел итог и окончательно установил план похищения, распределил роли, дал указания. Все это не ускользнуло от внимания старого слуги, который зорко приглядывался и чутко прислушивался ко всему происходившему и приметил, что затевается нечто крупное. Наблюдая, а кое о чем и расспрашивая; ловя то тут, то там обрывки сведений; стараясь понять неясные слова и истолковать таинственные намеки, он в конце концов хорошо уяснил себе, что же собирались проделать в эту ночь. Но когда ему все удалось выяснить, до наступления ночи было уже недалеко и небольшой авангард брави уже отправился в упомянутый полуразрушенный домишко. Бедный старик, хоть и понимал, с каким риском связана затеянная им игра, а к тому же опасался, подобно пизанцам, опоздать со своей подмогой, все же хотел сдержать свое обещание. Сославшись на желание подышать свежим воздухом, он отлучился из дому и во весь дух пустился бежать в монастырь сообщить падре Кристофоро обещанное. Немного спустя тронулись в путь и остальные брави; они спускались порознь, чтобы не показаться единым отрядом. Гризо отправился последним. Оставались лишь носилки, их должны были доставить на место поздно вечером, что и было сделано. Когда все собрались, Гризо послал троих в остерию: один должен был стать у входа, наблюдая за всем, что происходит на улице, и следить, когда все жители разойдутся по домам; двое других должны были расположиться в самой остерии в роли любителей выпивки и игры и тем временем выслеживать, не обнаружится ли чего-нибудь достойного внимания. Сам Гризо с большинством шайки остался ждать в засаде.

А бедный старик все еще спешил в монастырь. Трое разведчиков заняли свои места. Солнце садилось. В это время Ренцо пришел к женщинам и сказал: «Тонио и Жервазо дожидаются меня на улице; я иду с ними в остерию закусить; когда зазвонят к вечерне, мы придем за вами. Смелей, Лючия! Все зависит от одного мгновения». Лючия вздохнула и повторила: «Смелее», но звук ее голоса противоречил смыслу сказанного.

Когда Ренцо и двое его товарищей пришли в остерию, они увидели неизвестного, стоявшего на страже. Прислонившись спиной к косяку и скрестив руки на груди, он наполовину загораживал дверь и все время поглядывал то вправо, то влево, при этом попеременно сверкали зрачки и белки его хищных глаз. Плоский малинового бархата берет, надетый набекрень, скрывал одну половину его чуба, распадавшегося надвое и ниспадавшего с загорелого лба двумя косицами, которые сходились за ушами на затылке и были сколоты гребнем. На руке у него висела здоровенная дубина; настоящего оружия на нем не было видно, но стоило взглянуть ему в лицо – и даже младенец догадался бы, что оружие было при нем в несметном количестве. Когда Ренцо, шедший впереди других, собирался войти, тот, не трогаясь с места, в упор посмотрел на него; но юноша, решивший избегать каких бы то ни было споров, подобно всякому, кто замешан в щекотливом деле, не подал виду, что замечает незнакомца, и, не сказав даже: «Посторонитесь», прошел боком вперед, задев за другой косяк, через пространство, оставленное этой оригинальной кариатидой. Обоим его спутникам пришлось, чтобы войти, проделать тот же маневр. В остерии они увидели других – голоса их были слышны уже с улицы, – тех самых двух брави, которые, сидя на углу стола, играли в мору, крича оба разом (что, впрочем, требуется в этой игре) и поочередно угощаясь из большого кувшина, стоявшего между ними. Они тоже в упор поглядели на вновь пришедших; особенно один из них, тот, что высоко поднял руку с тремя здоровенными растопыренными пальцами и все еще широко разевал рот, только что громогласно выкрикнув: «Шесть!» – смерил Ренцо с головы до ног, затем он мигнул товарищу, потом тому, который стоял в дверях, – тот ответил кивком головы. Ренцо, почуяв недоброе, нерешительно посмотрел на своих гостей, словно желая прочитать на их лицах объяснение всех этих знаков, однако последние отражали лишь огромный аппетит. Хозяин посмотрел на Ренцо, как бы ожидая его приказаний. Ренцо отозвал его в соседнюю комнату и заказал ужин.

– Кто эти незнакомцы? – спросил он вполголоса, когда хозяин вернулся с грубой скатертью под мышкой и с кувшином в руке.

– Я их не знаю, – ответил хозяин, расстилая скатерть.

– Как? Ни одного?

– Вы же хорошо знаете, – ответил хозяин, продолжая обеими руками расправлять скатерть, – что первое правило нашей профессии – не расспрашивать о чужих делах; даже женщины наши и те не отличаются любопытством. Да и где уж тут, при таком множестве людей, которые приходят и уходят, – у нас ведь словно в морской гавани – то есть, разумеется, когда урожай хороший; но не будем падать духом, авось вернутся хорошие времена. Довольно с нас и того, чтобы посетители были приличными людьми, а кто они такие, это нас не касается. А теперь позвольте предложить вам блюдо биточков, каких вы никогда, наверное, не отведывали.

– Почем вы знаете?.. – подхватил было Ренцо, но хозяин уже умчался в кухню.

Пока он брал там сковороду с вышеупомянутыми биточками, к нему потихоньку подошел тот браво, который давеча смерил глазами нашего юношу, и сказал вполголоса:

– Что это за люди?

– Хорошие парни, здешние, – ответил хозяин, выкладывая биточки на блюдо.

– Ладно, но как их зовут? Кто они такие? – настаивал тот уже несколько грубоватым тоном.

– Одного звать Ренцо, – ответил хозяин тоже вполголоса, – славный юноша, порядочный, прядильщик шелка, отлично знает свое дело. Другой – крестьянин, по имени Тонио, добрый товарищ, веселый малый; жаль только, что с деньжатами у него туго, не то бы он тут все и оставил. А третий – так, простофиля, а есть все-таки горазд, когда его угощают. Позвольте-ка!

И, ловким прыжком проскочив между печкой и собеседником, он понес блюдо по назначению.

– Почем вы знаете, – снова начал Ренцо при его появлении, – что они порядочные люди, если вы не знаете, кто они?

– По повадке, милый мой: человек всегда узнается по повадке. Тот, кто пьет вино без критики, платит по счету не торгуясь, не затевает ссор с другими посетителями, а если и затевает ножевую расправу, так уходит поджидать противника на улицу, подальше от остерии, так, чтобы бедняге-хозяину не приходилось впутываться в это дело, – тот и есть порядочный человек. А все же, когда знаешь людей как следует, вот как мы вчетвером знаем друг друга, оно куда лучше. Да какого черта, что вам за охота все разузнавать, когда вы жених и в голове у вас должно быть совсем другое? Да еще перед такими биточками, которые, кажется, и мертвого поднимут на ноги? – Сказав это, он снова помчался на кухню.

Примечая, как по-разному отвечал хозяин на расспросы, наш автор говорит, что такой уж это был человек: во всех своих разговорах он, вообще-то, выказывал себя большим другом порядочных людей, но на деле проявлял гораздо больше угодливости перед теми, кто имел репутацию или наружность негодяев. Своеобразный характер, не правда ли?

Ужин получился не очень веселый. Обоим приглашенным хотелось бы получить от него полное удовольствие, но угощавший, озабоченный всем тем, что известно читателю, расстроенный и даже несколько обеспокоенный странным поведением незнакомцев, только и ждал, как бы улизнуть. Разговор из-за незнакомцев велся вполголоса, слова падали отрывисто и вяло.

– А как хорошо, – вдруг ни с того ни с сего выпалил Жервазо, – что Ренцо собрался жениться и что ему нужны…

Ренцо очень строго посмотрел на него.

– Замолчишь ли ты, скотина? – сказал Тонио, сопровождая этот титул толчком в бок.

Беседа становилась все более вялой. Ренцо, отставая в еде, как и в питье, старался подливать обоим свидетелям в меру, чтобы придать им немного духу, но не довести до головокружения. Когда убрали со стола и счет был оплачен тем, кто ел меньше всех, всем троим пришлось снова пройти мимо незнакомцев, которые снова повернулись в сторону Ренцо, так же как и когда он входил в остерию. Отойдя на несколько шагов, Ренцо обернулся и увидел, что те двое, которых он оставил сидящими в кухне, шли за ним по пятам. Тогда он остановил своих товарищей, словно говоря: «Посмотрим, что этим господам от меня угодно». Но двое, заметив, что за ними наблюдают, в свою очередь остановились, поговорили вполголоса и повернули назад. Если бы Ренцо находился поближе к ним и мог расслышать их слова, они показались бы ему весьма странными. Один из разбойников сказал:

– А ведь большая была бы нам слава, не говоря уже о магарыче, если бы, вернувшись в палаццо, мы смогли бы рассказать, как живо пересчитали ему все ребра, вот просто так, сами по себе, без всякого приказания со стороны Гризо.

– И испортили бы этим главное дело, – ответил другой. – Видишь, он что-то заподозрил: останавливается и смотрит на нас. Эх! Кабы было попоздней! Вернемся-ка назад, чтобы не возбуждать подозрений. Смотри, народ идет со всех сторон; дадим им усесться на насест.

Действительно, кругом заметно было движение и стоял тот неумолчный шум, который всегда бывает под вечер в деревне, сменяющийся через несколько минут торжественной ночной тишиной. Женщины возвращались с поля, неся на руках младенцев и ведя за руку детей постарше, которых они учили повторять за собой вечернюю молитву; возвращались мужчины с заступами и мотыгами на плечах. В открытые двери там и сям видно было сверкание огоньков, зажженных к скудному ужину. На улице слышался обмен приветствиями, изредка – слова о плохом урожае, голодном годе; и, заглушая разговоры, раздавались мерные и звонкие удары колоколов, возвещавшие конец дня. Увидав, что двое соглядатаев удалились, Ренцо пошел своей дорогой; темнота быстро сгущалась, и время от времени он напоминал о чем-либо то одному, то другому из братьев. Когда они подходили к домику Лючии, наступила уже ночь.

Промежуток между первой мыслью о страшном предприятии и его выполнением, как сказал один не лишенный гениальности варвар, есть сон, наполненный призраками и страхами. Лючия уже много часов была во власти такого тревожного сна; и даже Аньезе, сама Аньезе, зачинщица дела, впала в раздумье и с трудом находила слова, чтобы подбодрить дочь. Однако, когда наступает момент действовать, душа пробуждается и совершенно преображается. Страх и смелость, боровшиеся друг с другом, сменяются иными страхами и иной смелостью; задуманное встает перед нашим умственным взором совсем по-новому: то, что прежде страшило больше всего, кажется вдруг легко исполнимым; и наоборот, препятствие, на которое прежде едва обращали внимание, представляется огромным; воображение в отчаянии бьет отбой; руки и ноги словно отказываются повиноваться, и сердце не держит обещаний, данных с такою уверенностью. Когда Ренцо робко постучался в дверь, Лючию охватил такой ужас, что она решила претерпеть все, что угодно, разлучиться с ним навеки, только бы не выполнять принятого решения. Но когда он показался и сказал: «Вот и мы, – идем!» – когда все обнаружили готовность тронуться в путь без колебаний, так как дело было решено бесповоротно, у Лючии не хватило духу оказать сопротивление и, с трепетом взяв под руку мать, она тронулась со всей компанией искателей приключений, словно увлекаемая неведомой силой.

Молча и неторопливо вышли они из своего домика в темноту и пустились в путь стороной от деревни. Проще всего было бы просто-напросто пересечь деревню – это привело бы их прямо к дому дона Абондио; но они выбрали обходный путь, чтобы остаться незамеченными. Тропинками меж садов и полей приблизились они к дому курато и тут разделились. Обрученные спрятались за углом дома. Аньезе осталась с ними, но держалась несколько впереди, чтобы вовремя перехватить и задержать Перпетую. Тонио с придурковатым Жервазо, который ничего не умел делать без указки, но без которого никак нельзя было обойтись, смело подошли к двери и постучали.

– Кто это в такую поздноту? – раздался голос из растворившегося окна: то был голос Перпетуи. – Больных на деревне, кажись, нет. Уже не несчастье ли какое стряслось?

– Это я, – отвечал Тонио, – я с братишкой, нам надо поговорить с синьором курато.

– Да разве это время для крещеных людей? – отрезала Перпетуя. – Куда как вежливо! Приходите завтра.

– Послушайте-ка: то ли я приду, то ли нет. Я получил кое-какие деньжонки и пришел заплатить должишко – вы про него знаете. Я принес двадцать пять новеньких берлинг. Ну, коли нельзя, так уж потерпите, эти я и так сумею истратить, а приду, когда наберу другие.

– Погодите, погодите – я мигом. Но зачем же приходить в такой час?

– Да ведь я сам только что получил их. Я и подумал: коли они у меня переночуют, еще неизвестно, как мне насчет них завтра заблагорассудится. Впрочем, что ж поделаешь, – если вам час неудобен, я не возражаю. Я пришел – ну а если не вовремя, так я уйду.

– Нет-нет, погодите минутку, я сейчас вернусь с ответом. – С этими словами она закрыла окно.

Тут Аньезе отделилась от обрученных и, шепнув Лючии: «Смелей, ведь это всего одна минута, все равно что зуб вырвать», присоединилась к двум братьям, стоявшим у входа. Она принялась болтать с Тонио, чтобы Перпетуя, вернувшись отворить дверь, подумала, что она очутилась тут случайно и Тонио на минутку задержал ее.

Глава восьмая

«Карнеад! Кто же это?» – соображал про себя дон Абондио, сидевший в кресле в одной из комнат верхнего этажа, держа перед собой открытую книжицу, когда вошла Перпетуя с докладом. «Карнеад! Где-то я встречал либо слышал это имя; должно быть, это был ученый человек, какой-нибудь знаток литературы в древности, – непременно кто-нибудь из таких, однако что же это был за дьявол, в самом деле?» Бедняга был очень далек от того, чтобы предвидеть, какая буря собиралась над его головой.

Следует сказать, что дон Абондио ежедневно немного почитывал для своего удовольствия. Один соседний курато, имевший небольшую библиотеку, давал ему книжку за книжкой из первых попадавшихся под руку. Книга, над которой в данный момент размышлял дон Абондио, оправлявшийся от вызванной перепугом лихорадки, пожалуй даже более оправившийся (по крайней мере от лихорадки, если не от страха), чем ему хотелось бы это показать, была панегириком в честь Сан-Карло, произнесенным с большим подъемом и выслушанным с восхищением в Миланском соборе два года назад. За любовь свою к науке святой приравнивался здесь к Архимеду – и до этого места дон Абондио читал не спотыкаясь, потому что ведь Архимед занимался такими любопытными вещами, так много заставил говорить о себе, что, и не обладая большой ученостью, можно было кое-что знать о нем. Но вслед за Архимедом оратор привлекал к сравнению также и Карнеада – и тут читавший сел на мель. В этот момент и вошла Перпетуя, возвестив о приходе Тонио.

– Так поздно? – удивился в свою очередь дон Абондио, что было вполне естественно.

– Чего же вы хотите? Какой от них можно ждать деликатности? Но если его не поймать на лету…

– Конечно, если я не поймаю его сейчас, кто знает, когда придется его поймать! Пусть войдет… Ой ли? А ты вполне уверена, что это именно он?

– Да ну вас, – ответила Перпетуя и пошла вниз.

Она отворила дверь и крикнула: «Где вы там?» Показался Тонио, и тут же выступила вперед Аньезе, окликнув Перпетую по имени.

– Добрый вечер, Аньезе, – сказала Перпетуя, – откуда это вы так поздно?

– Да я из… – и она назвала соседнюю деревушку. – Кабы вы знали, – продолжала она, – я и задержалась-то там из-за вас…

– Как так? – спросила Перпетуя и, обратившись к братьям, произнесла: – Входите же, я мигом за вами.

– А так, – отвечала Аньезе, – одна женщина из тех, что дела не знают, а говорить горазды, – вы только подумайте! – без конца повторяла, что вы не вышли замуж ни за Беппе Суолавеккиа, ни за Ансельмо Лунгинья потому, что они вас не хотели брать. А я доказывала, что вы сами им отказали, и тому и другому…

– Конечно же. Ах она лгунья, вот лгунья-то! Да кто же это такая?

– Не спрашивайте меня об этом, я не хочу людей ссорить.

– Ну мне-то уж скажите, вы должны мне сказать, – ах лгунья!

– Ну, словом… вы не поверите, как мне было досадно, что я не знала как следует всей этой истории, я бы ее приперла к стенке.

– Вы только подумайте! – снова воскликнула Перпетуя. – Можно ли так сочинять? – И тут же подхватила: – Уж насчет Беппе все знают, и все могли видеть… Эй, Тонио, притворите-ка дверь и идите себе наверх, я сейчас.

Тонио отозвался изнутри: «Ну что ж, а взволнованная Перпетуя продолжала свой рассказ.

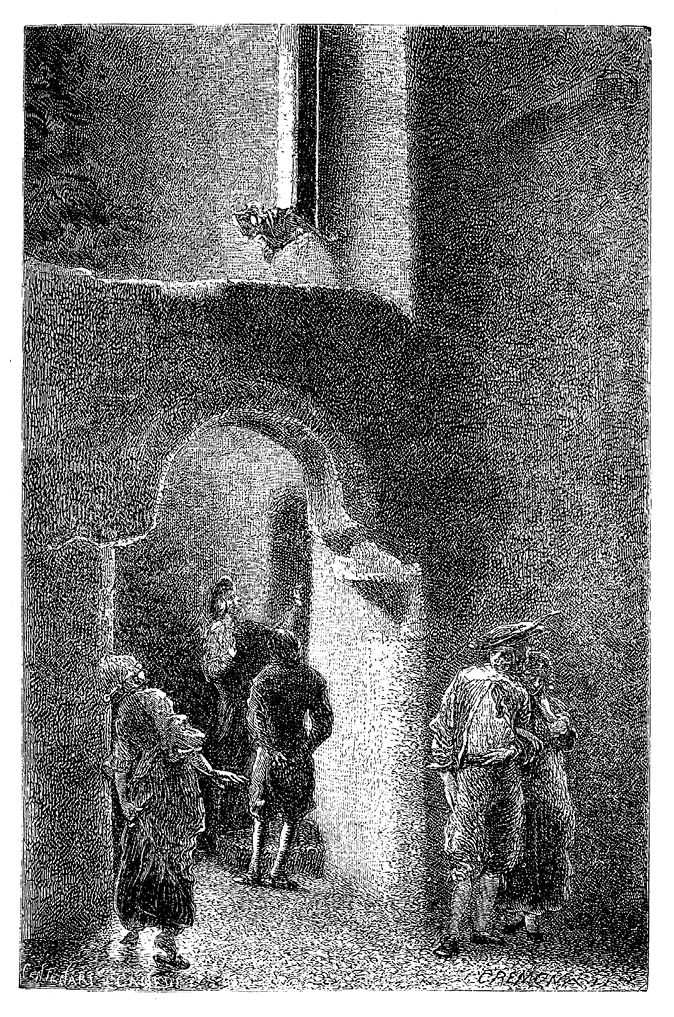

Против дверей дона Абондио, между двумя жалкими хижинами, пролегала узенькая тропка, которая, обогнув их, сворачивала в поле. Аньезе пошла по ней, делая вид, что ей хочется отойти немного в сторонку, чтобы поговорить на свободе; Перпетуя последовала за ней. Когда они свернули и очутились в таком месте, откуда уже нельзя было видеть того, что происходило перед домом дона Абондио, Аньезе громко кашлянула. Это был условный знак. Ренцо услыхал его, приободрил пожатием руки Лючию, и они потихоньку, на цыпочках, выступили вперед, держась поближе к стене; подойдя ко входу, они легонько толкнули дверь и украдкой, пригнувшись, вошли в переднюю, где их уже поджидали оба брата. Ренцо как можно тише затворил дверь. И все четверо стали взбираться по лестнице, стараясь шуметь не больше, чем один человек. Добравшись до площадки, братья подошли к двери, которая приходилась сбоку от лестницы; жених с невестой прижались к стене.

– Deo gratias![7] – громко возгласил Тонио.

– Тонио, это вы? Войдите! – произнес голос изнутри.

Позванный приоткрыл дверь ровно настолько, чтобы можно было проскользнуть ему с братом, друг за дружкой. Полоса света, внезапно упавшая на темный пол площадки, заставила Лючию вздрогнуть, словно ее обнаружили. Когда братья вошли, Тонио затворил за собой дверь. Жених с невестой остались впотьмах, неподвижные; они напряженно прислушивались, сдерживая дыхание. В тишине было слышно, как стучало бедное сердечко Лючии.

Как мы уже сказали, дон Абондио сидел при скудном свете крошечного светильника, в потертом кресле, закутавшись в поношенную сутану. На голове у него была старенькая папалина, обрамлявшая его лицо. Две пышные прядки, выбивавшиеся из-под шапочки, густые брови, густые усы, густая эспаньолка – все это, седое и разбросанное по смуглому морщинистому лицу курато, походило на усыпанные снегом кустики, торчащие из расщелины скалы и озаренные лунным светом.

– А! – приветствовал он Тонио, снимая очки и закладывая ими книжонку.

– Вы, пожалуй, скажете, синьор курато, что я пришел не вовремя, – сказал Тонио с поклоном, который вслед за ним довольно неуклюже повторил Жервазо.

– Разумеется, поздно – во всех отношениях поздно! Вы же знаете, что я болен?

– О, мне очень жаль!

– Наверное, вы слышали об этом. Я болен и не знаю, когда смогу снова показаться на людях… Но зачем же вы привели с собой этого… этого парнишку?

– Да так, за компанию, синьор курато.

– Ну что ж. Посмотрим!

– Тут двадцать пять новых берлинг, тех самых, со святым Амброджо на коне, – сказал Тонио, вынимая из кармана сверточек.

– Посмотрим, – повторил дон Абондио.

И, взяв сверток, он снова надел очки, развернул его, высыпал берлинги, пересчитал и повертел их во все стороны, но не нашел ни малейшего изъяна.

– Теперь, синьор курато, верните мне ожерелье моей Теклы.

– Правильно, – ответил дон Абондио.

Он подошел к шкафу, вынул из кармана ключ и, оглядевшись кругом, словно желая удержать всяких непрошеных зрителей подальше, слегка приоткрыл дверцу, заполнил отверстие своей особой, засунул внутрь голову, чтобы разглядеть ожерелье, и руку, чтобы взять его, взял и, заперев шкаф, вручил ожерелье Тонио со словами: «Все в порядке?»

– Теперь, – сказал Тонио, – будьте добры, пропишите черным по белому…

– Это еще к чему? – сказал дон Абондио. – Ведь все же и без того знают. Ох! Какие люди стали подозрительные! Вы что же, не верите мне?

– Как можно, синьор курато! Неужто я не верю? Вы меня обижаете! Но ведь поскольку мое имя у вас записано в книжечке, на стороне дебета, если вы уж потрудились записать один раз, так, знаете, ведь никто не волен в животе и в смерти…

– Ну ладно, ладно! – прервал его дон Абондио и, с ворчанием выдвинув из столика ящичек, вынул оттуда бумагу, перо и чернильницу и принялся писать, повторяя вслух слова, по мере того как они выходили из-под пера.

Тем временем Тонио, а по его знаку и Жервазо расположились перед столиком так, чтобы заслонить от пишущего входную дверь, и, как бы от нечего делать, начали шаркать ногами по полу, чтобы дать знать дожидавшимся за дверью, что пора входить, а вместе с тем заглушить и шум их шагов. Дон Абондио, погруженный в свое писание, ничего не замечал.

Когда зашаркали в четыре ноги, Ренцо взял Лючию за руку, ободряюще пожимая ее, и двинулся, увлекая за собой невесту, которая вся дрожала и была не в силах сойти с места. Они вошли тихо-тихо, на цыпочках, сдерживая дыхание, и спрятались за спиной братьев. Тем временем дон Абондио, окончив писать, стал внимательно перечитывать написанное, не отрывая глаз от бумаги. Затем он сложил ее вчетверо и со словами: «Теперь вы будете довольны?» – снимая очки с носа одной рукой, другой протянул бумагу Тонио, подняв на него глаза. Тонио, протягивая руку за бумагой, отступил в сторону, Жервазо, по его знаку, – в другую, и между ними, словно при раздвинувшемся занавесе, появились Ренцо и Лючия. Дон Абондио сначала неясно, а потом отчетливо увидел все, испугался, онемел, пришел в бешенство, сообразил, что к чему, принял решение – и все это за время, которое потребовалось Ренцо для произнесения слов: «Синьор кура-то, в присутствии этих свидетелей заявляю: она моя жена». Еще не успели сомкнуться его уста, как дон Абондио, бросив бумагу, схватил левой рукой светильник, а правой стащил со столика ковровую скатерть и, прижав ее к себе, уронив впопыхах наземь книгу, бумагу, чернильницу и песочницу, пробрался между креслом и столиком, приблизившись к Лючии. Бедняжка своим милым и в ту пору дрожащим голоском едва успела вымолвить: «А это…», как дон Абондио грубо набросил ей скатерть на голову, закрыв лицо, чтобы помешать произнести до конца всю формулу. И тут же, бросив светильник, который он держал в другой руке, обеими руками так закутал Лючию в ковер, что она чуть не задохнулась. При этом он принялся кричать во все горло: «Перпетуя! Перпетуя! Измена! Помогите!» Светильник, угасавший на полу, слабым мигающим светом освещал Лючию, которая, совершенно растерявшись, не пыталась даже выпутаться из ковра и могла сойти за изваяние, вылепленное из глины, на которое мастер набросил сырую ткань. Когда свет совсем погас, дон Абондио бросил бедняжку и принялся ощупью искать дверь в другую, внутреннюю комнату; обнаружив ее, он вошел туда и заперся, не переставая кричать: «Перпетуя! Измена! Помогите! Вон из моего дома, вон!»