Полная версия

Обрученные

Когда они вошли, падре Кристофоро тихо притворил за ними дверь. Тут уж пономарь не мог сдержаться и, отозвав падре Кристофоро в сторону, зашептал ему на ухо: «Как же это так, падре! Ночью… в церкви… с женщинами запираться… как быть с уставом-то… падре?» И он покачал головой. В то время как он выдавливал из себя эти слова, падре Кристофоро думал: «Вот подите же: будь то преследуемый разбойник, фра Фацио не стал бы чинить ему ни малейших препятствий, а бедная невинная девушка, которой удалось вырваться из волчьих когтей…»

– Omnia munda mundis[8], – произнес он, повернувшись вдруг к фра Фацио и забывая, что тот не понимает по-латыни.

Но эта забывчивость как раз и возымела нужное действие. Начни падре Кристофоро спорить, опираясь на доводы, фра Фацио, конечно, нашел бы другие, противоположные, и бог весть когда и как закончился бы этот спор. Услыхав же латинские слова, полные таинственного смысла и произнесенные с такой решительностью, он подумал, что в них-то и должно заключаться разрешение всех его сомнений. Он сразу успокоился и сказал:

– Ладно, вам это лучше знать!

– Можете быть уверены, – ответил падре и, подойдя при слабом свете горевшей пред алтарем лампады к беглецам, которые стояли в нерешительном ожидании, сказал им: – Дети мои, возблагодарите Всевышнего, который избавил вас от великой опасности. Быть может, как раз в эту минуту… – Тут он принялся разъяснять то, о чем намеками дал им знать через мальчугана-посланца; он и не подозревал, что они знали обо всем гораздо больше его самого, и считал, что Менико застал их дома, прежде чем разбойники успели туда проникнуть. Никто не стал разуверять его, промолчала даже Лючия, которая, однако, почувствовала тайное угрызение совести: «Такая скрытность пред таким человеком!» Но ведь то была ночь путаницы, уловок и всяких обманов.

– Теперь вы видите, дети мои, – продолжал он, – что оставаться в родной деревне вам небезопасно. Вы в ней родились и никому не причинили зла, но – такова воля Господня. Это испытание, дети мои. Переносите его терпеливо, уповая на Всевышнего, не питая злобы, и будьте уверены: придет время, когда вы будете довольны тем, что происходит сейчас. Я позаботился найти для вас приют на первые дни… Вскоре, надеюсь, вы сможете спокойно вернуться к себе домой: Господь поможет вам во всех ваших делах и сделает все вам на благо. Я же, разумеется, постараюсь оправдать милость, которую он оказывает мне, избрав меня орудием служения вам, его бедным и дорогим истерзанным созданиям. Вы, – продолжал он, обратившись к двум женщинам, – можете остановиться в ***. Там вы будете в достаточной мере защищены от всякой опасности и в то же время не слишком далеко от своего дома. Разыщите наш монастырь, велите вызвать отца настоятеля и передайте ему вот это письмо – он будет для вас вторым падре Кристофоро. Ты, Ренцо, тоже должен избавиться и от чужой ярости, и от своей собственной. Снеси это письмо в наш монастырь в Милане, в тот, что у восточных ворот, к падре Бонавентуре из Лоди. Он заменит тебе отца, будет направлять тебя и подыщет тебе работу, пока ты не сможешь вернуться и спокойно жить здесь. Ступайте на берег озера к устью Бионе, что протекает в нескольких шагах от Пескаренико. Там вы найдете у причала лодку; кликните: «Барка!» Вас спросят: «Для кого?» Отвечайте: «Сан-Франческо». Лодка примет вас и переправит на другой берег, где вы найдете повозку, которая доставит вас прямо в ***.

Кто вздумал бы поинтересоваться, каким же образом падре Кристофоро так быстро получил в свое распоряжение эти средства перевозки по воде и по суше, тот обнаружил бы неосведомленность насчет того, как велик авторитет капуцина, который слывет в народе святым.

Оставалось позаботиться о присмотре за домами. Падре Кристофоро принял ключи и взялся передать их тем, кого укажут Ренцо и Аньезе. Последняя, вынимая из кармана свой ключ, тяжко вздохнула, вспомнив, что дом ее сейчас отперт, что в нем побывал сам дьявол и кто знает, есть ли там что беречь.

– Перед отбытием вашим, – сказал монах, – помолимся все вместе Господу, чтобы в этом странствии он всегда пребывал с вами и прежде всего дал бы вам силы и рвение желать того, что угодно ему самому. – С этими словами он опустился на колени среди церкви, остальные последовали его примеру.

После того как все некоторое время молча молились, падре Кристофоро тихо, но ясным голосом внятно произнес:

– Еще молимся за несчастного, который заставил нас пойти на этот шаг. Мы были бы недостойны милосердия Твоего, о Господи, если бы всем сердцем не просили этой милости и для него – ведь он так в ней нуждается! В страданиях наших у нас есть великое утешение, ибо мы находимся на пути, который указан нам Тобой, и когда мы придем к Тебе с нашими горестями, они зачтутся нам. Он же – враг Твой. О несчастный! Он тягается с Тобой! Помилуй его, Господи, умягчи сердце его, да станет он слугою Твоим. Воздай ему все блага, каких мы можем желать для самих себя.

Затем, поднявшись, он торопливо сказал:

– Теперь в путь, дети мои, нельзя терять ни минуты времени. Да хранит вас Бог, да будет спутником вашим ангел его, – ступайте.

Когда же они уходили, в волнении, которое трудно передать словами, падре Кристофоро изменившимся голосом прибавил:

– Сердце подсказывает мне, что мы скоро увидимся. Конечно, сердце всегда говорит человеку, который к нему прислушивается, о том, что его ожидает. Да много ли знает сердце? Так, разве самую малость из того, что уже случилось.

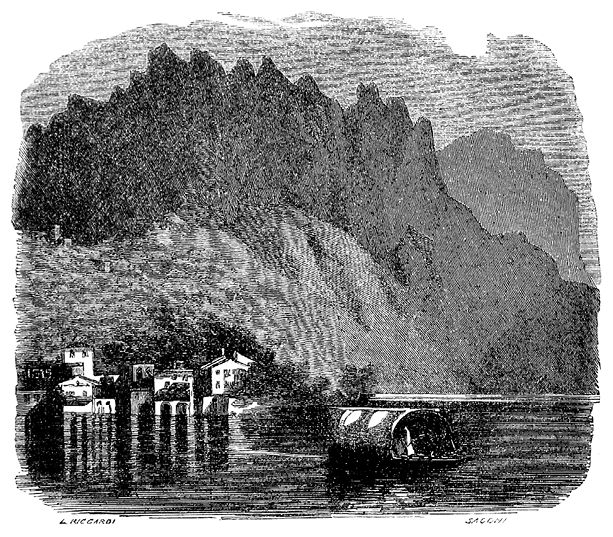

Не дожидаясь ответа, фра Кристофоро пошел к ризнице. Путники вышли из церкви, и фра Фацио запер дверь, простившись с ними взволнованным голосом. В полном молчании направились они к указанному месту на берегу озера. Там они увидели лодку и, обменявшись паролем, уселись в нее. Лодочник, упершись веслом в берег, отчалил. Потом он взялся за второе весло и, гребя обеими руками, выплыл на простор, правя к противоположному берегу. Не было ни малейшего ветерка; озеро расстилалось гладкое и ровное, оно могло бы показаться неподвижным, если бы на нем не дрожал легкий и трепетный луч луны, глядевшейся в воду с высоты небес. Слышался лишь ленивый и мерный шум прибоя, ударявшего о береговой гравий, отдаленное журчание воды, разбивавшейся об устои моста, да размеренный всплеск весел, которые, рассекая лазоревую поверхность озера, дружно поднимались из воды, разбрызгивая капли, и снова погружались в нее. Рассеченная лодкой волна, сливаясь снова за кормой, оставляла сзади полосу ряби, все больше и больше удалявшуюся от берега.

Молчаливые странники, обернувшись, смотрели на горы и местность, освещенную луной и кое-где покрытую густою тенью. Отчетливо выделялись деревни, дома, хижины. Палаццо дона Родриго со своей плоской башней, высившейся над домишками, теснившимися у подошвы горного выступа, казалось лютым злодеем, который, притаившись в темноте среди кучки спящих, бодрствовал, замышляя преступление. Лючия увидела его и вздрогнула. Взор ее скользнул вниз по склону, к месту, где лежала их деревенька; она вгляделась в ее окраину, отыскала свой домик, густую вершину фигового дерева, свешивающегося через стену дворика, окно своей комнаты и, как сидела в глубине лодки, облокотившись о борт и положив голову на руку, словно собираясь заснуть, так и всплакнула потихоньку.

Прощайте, горы, встающие из вод и подъятые к небесам; изрезанные вершины, знакомые тому, кто вырос среди вас, и запечатленные в его памяти не меньше, чем облик самых близких людей; ручьи, чье журчание ты различаешь как звук привычных родных голосов; деревни, разбросанные и белеющие по склонам, словно стада пасущихся овец, – прощайте! Как скорбен путь того, кто, выросши среди вас, покидает вас! Даже в воображении того, кто расстается с вами добровольно, влекомый жаждой разбогатеть на стороне, в минуту расставания самые мечты о богатстве теряют свою привлекательность, путник дивится своей решимости и готов повернуть назад, не будь у него надежды когда-нибудь вернуться богачом. Чем дальше продвигается он по равнине, тем чаще взор его, разочарованный и утомленный, отворачивается от этого однообразного простора, воздух кажется ему тяжелым и мертвым; грустный и рассеянный, вступает он в шумные города, где дома тянутся непрерывной цепью, улицы, вливающиеся одна в другую, словно затрудняют ему дыхание, и перед зданиями, которыми восхищается чужеземец, он с беспокойной тоской вспоминает о небольшом поле в родной деревушке, о скромном домике, который он давно уже заприметил и собирается купить, когда вернется, разбогатев, обратно в горы.

Так каково же той, что никогда не устремлялась за пределы родных гор ни одним, хотя бы мимолетным, желанием, которая связала с ними все надежды на будущее и которую враждебная сила внезапно отбросила далеко от родимых мест! Той, которую разом оторвали от самых дорогих ей привычек, чьи надежды разбили. Покидая родные горы, ей приходится уходить к чужим людям, которых она знать не знает и от которых вернется неизвестно когда! Прощай, родной дом, где, бывало, сидя в одиноком раздумье, она с тайным трепетом училась в шуме людских шагов различать звук шагов желанных. Прощай, дом, пока еще чужой, на который так часто мимоходом поглядывала она украдкой, слегка краснея, дом, в котором рисовалась ей спокойная, мирная жизнь жены и хозяйки. Прощай, церковь, куда столько раз приходила она с ясной душой, вознося хвалу Творцу, где готовилось свершение священного обряда, где затаенный сердечный вздох должен был получить торжественное благословение, а узаконенная любовь – свое освящение. Прощай! Тот, кто дал вам столько радости, вездесущ, и если Он нарушает счастье детей своих, то лишь для того, чтобы дать им счастье еще более надежное и великое.

Такие или почти такие мысли теснились в голове Лючии, и мало чем разнились от них мысли двух других путников, в то время как лодка подвозила их к правому берегу Адды.

Глава девятая

Толчок лодки о берег встряхнул Лючию, которая, утерев украдкой слезы, подняла голову, делая вид, что проснулась. Ренцо высадился первым и подал руку Аньезе; та, выйдя, в свою очередь протянула руку дочери, и все трое с грустью поблагодарили перевозчика. «За что? – ответил он. – Мы для того и существуем на этом свете, чтобы помогать друг другу», и, содрогнувшись, словно ему предложили совершить кражу, отдернул руку, когда Ренцо попытался сунуть ему часть мелких денег, из тех, что он захватил в этот вечер с собой, намереваясь щедро вознаградить дона Абондио, если тот, хотя и против своей воли, сослужит ему службу. Повозка стояла тут же наготове, возница приветствовал тех, кого он поджидал, усадил их, прикрикнул на лошадь, ударил кнутом – и повозка тронулась.

Наш автор не описывает этого ночного путешествия, не упоминает он и названия того места, куда фра Кристофоро направил двух женщин; более того, он даже заявляет, что не желает говорить об этом. Из дальнейшего повествования выяснится причина этого умолчания. Судьба Лючии окажется вплетенной в темную интригу, затеянную одним лицом, принадлежавшим, по-видимому, к семье чрезвычайно могущественной в ту пору, когда писал автор. Чтобы объяснить странное поведение этого лица в нашем случае, автор должен будет даже вкратце рассказать его прошлую жизнь; и семья эта выступит в таких красках, которые разглядит всякий, кто прочтет дальнейшее. Но то, что бедняга из осторожности хотел утаить, нам удалось найти в другом месте. Один миланский историк[9], которому пришлось упомянуть о том же самом лице, правда, не называет ни его, ни места действия, но о последнем говорит, что это было старинное и славное местечко, которому не хватало лишь названия города; в другом месте он говорит, что там протекает Ламбро, наконец, что там есть архипастырь. Из сопоставления этих данных мы заключаем, что это не что иное, как Монца. В обширной сокровищнице ученых индукций найдутся, может быть, более тонкие, но вряд ли более достоверные. Мы могли бы также, опираясь на весьма обоснованные догадки, назвать и самую семью, но, хотя она окончательно вымерла, все же лучше оставить это имя ненаписанным, дабы не рисковать задеть даже мертвых и оставить ученым хоть какой-нибудь повод для изысканий.

Итак, наши странники прибыли в Монцу вскоре после восхода солнца. Возница вошел в остерию и, как знакомый с хозяином, распорядился отвести им комнату, куда и проводил их. Среди излияний благодарности Ренцо хотел было заставить и его принять какое-нибудь вознаграждение, но возница, как и лодочник, имея в виду иную награду, более отдаленную, но и более щедрую, тоже отдернул руку и, словно спасаясь бегством, поспешил к своей упряжке.

После вечера, который мы описали, и ночи, которую каждый может себе легко вообразить, проведенной в невеселых размышлениях, в непрестанном ожидании какого-нибудь неприятного происшествия, при дуновении осеннего холодного ветра и непрерывных толчках неудобной повозки, от которых просыпался каждый, кто чуть-чуть начинал смыкать глаза, – после всего этого им просто не верилось, что они сидят на устойчивой скамье, в какой ни на есть комнате. Путники позавтракали, как то позволяли тяжелые времена и скудные средства, которые необходимо было экономить ввиду неизвестного будущего, – да и есть-то никому не хотелось. Все трое невольно вспомнили про пир, который они собирались задать два дня назад, – и каждый тяжело вздохнул. Ренцо хотел было остаться с женщинами по крайней мере до конца дня: посмотреть, как они устроятся, оказать им необходимые услуги. Но падре посоветовал немедленно отправить юношу своей дорогой; поэтому женщины стали ссылаться на этот совет и высказывать при этом всякие другие соображения: что народ, мол, начинает болтать, что отсрочка сделает разлуку еще горестнее и что он ведь вскоре сможет вернуться и обменяться с ними новостями, так что в конце концов Ренцо решился удалиться. Они сговорились постараться увидеться как можно скорее. Лючия не скрывала слез; Ренцо сдерживался с трудом; крепко-крепко пожимая руку Аньезе, он сказал сдавленным голосом: «До свидания» – и ушел.

Женщины оказались бы в большом затруднении, если бы не добрый возница, которому дано было распоряжение проводить их в монастырь капуцинов и оказывать им всяческую помощь. Итак, наши путники отправились в монастырь, который, как всем известно, находится в нескольких шагах от Монцы. Когда они подошли к воротам, возница дернул колокольчик и велел позвать отца настоятеля. Тот явился немедленно и с порога принял письмо.

– А, фра Кристофоро! – сказал он, узнав почерк. Голос и выражение его лица говорили о том, что он произнес имя своего большого друга.

Следует сказать, что наш добрый падре Кристофоро в своем письме весьма горячо отзывался о женщинах и прочувствованно сообщал их историю, ибо настоятель, читая письмо, временами выражал изумление и негодование и, оторвавшись от бумаги, смотрел на женщин с состраданием и участием. Окончив чтение, он призадумался, а потом сказал: «Тут не обойтись без синьоры: если синьора возьмется за это дело…»

Затем, отозвав Аньезе в сторону, на площадку перед монастырем, он задал ей несколько вопросов, на которые та ответила утвердительно. Вернувшись к Лючии, он сказал им обеим:

– Я попытаюсь, милые сестры, найти вам убежище не только надежное, но и почетное, пока Бог не позаботится о вас наилучшим способом. Угодно вам идти со мной?

Женщины почтительно изъявили свое согласие. Монах продолжал:

– Хорошо, я немедленно отведу вас в монастырь к синьоре. Однако вы следуйте за мной на некотором расстоянии – ведь народ любит позлословить, и бог знает какие поднимутся сплетни, если отца настоятеля увидят на улице с молодой красавицей… Я хочу сказать – вообще с женщинами.

С этими словами он пошел вперед. Лючия вспыхнула; возница улыбнулся, взглянув на Аньезе, которая не могла удержаться и тоже улыбнулась. Когда монах успел уйти немного вперед, все трое двинулись вслед за ним, держась на расстоянии десяти шагов. Тогда женщины спросили у возницы (расспрашивать отца настоятеля они не решились), кто такая эта синьора.

– Синьора, – отвечал он, – монахиня, но не такая, как все. Не то чтобы она была аббатисой или настоятельницей, наоборот, судя по тому, что говорят, она одна из самых молодых монахинь, но она – от Адамова ребра, и предки ее были люди большие, прибывшие из Испании, откуда родом все власти, – потому-то ее и зовут «синьорой». Этим хотят показать, что она – большая госпожа, и вся округа называет ее так, потому что, говорят, в этом монастыре никогда не видывали подобной особы; да и вся ее теперешняя родня там, в Милане, много значит – это люди, которые всегда во всем правы, а в Монцо и подавно: ее отец, хоть и не живет здесь, считается первым в округе, поэтому и она может делать в монастыре все, что ей угодно, да и за монастырскими стенами народ ее очень уважает, и уж если она за что берется, то добьется своего, а потому, если этому доброму монаху удастся препоручить вас ей и она вас примет, то, уж прямо могу вам сказать, вы будете как у Христа за пазухой.

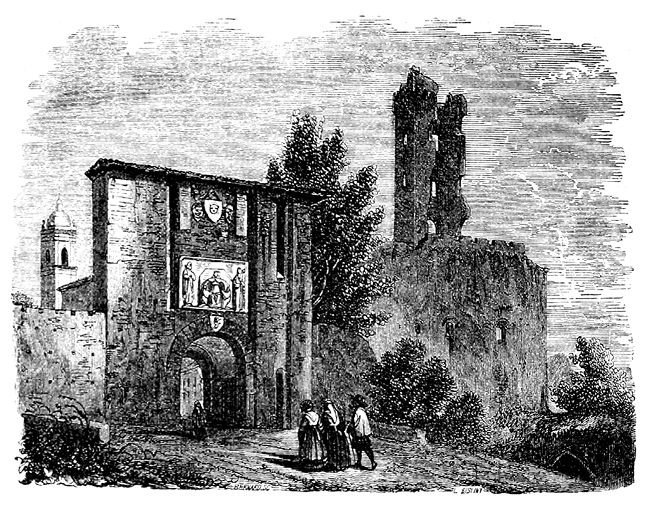

Поравнявшись с воротами местечка, в те времена защищенными сбоку старинной башней, наполовину обвалившейся, и остатками какой-то крепостцы, тоже обрушившейся (может быть, некоторые из моих читателей припомнят, что видели все это еще в целости), настоятель остановился и обернулся, чтобы посмотреть, идут ли за ним остальные, затем он вошел в ворота и направился к монастырю, где снова остановился на пороге, поджидая небольшую компанию. Он попросил возницу часа через два-три вернуться за ответом; возница обещал и распростился с женщинами, которые засыпали его словами благодарности и поручениями к падре Кристофоро.

Настоятель пригласил мать с дочерью войти в первый дворик монастыря, ввел их в келью привратницы, а сам отправился хлопотать по делу. Спустя некоторое время он вернулся радостный и велел им следовать за собой. Появился он весьма кстати, ибо дочь и мать уж и не знали, как отделаться от назойливых расспросов привратницы. Пока они проходили вторым двориком, монах напутствовал женщин, давая им указания, как надо вести себя с синьорой.

– Она весьма расположена к вам, – сказал он, – и, если захочет, может сделать вам много добра. Будьте смиренны и почтительны, отвечайте откровенно на все вопросы, какие ей будет угодно задать вам. Ну а если вас спрашивать не будут, положитесь во всем на меня.

Они очутились в комнате нижнего этажа, откуда был вход в приемную. Прежде чем войти туда, настоятель, указав на дверь, сказал вполголоса женщинам: «Она здесь», как бы еще раз напоминая о своих наставлениях.

Лючия, никогда не бывавшая в монастыре, попав в приемную, стала оглядываться, ища глазами синьору, чтобы поклониться ей, и, не найдя никого, стояла как завороженная. Но, заметив, что монах и Аньезе направились в угол, она посмотрела туда же и увидела необычной формы окно с двумя толстыми и частыми железными решетками на расстоянии пяди друг от друга, а за решетками – монахиню.

По лицу ей можно было дать лет двадцать пять, и на первый взгляд оно казалось красивым, однако это была поблекшая, отцветшая красота, и, я бы сказал, носившая следы разрушения. Из-под черного покрывала, наброшенного на голову и ниспадавшего по обе стороны лица, виднелась белоснежная полотняная повязка, до половины прикрывавшая лоб такой же белизны; другая повязка, падавшая складками, обрамляя лицо, переходила под подбородком в белый плат, спускавшийся на грудь и прикрывавший весь ворот черного монашеского одеяния. На чело монахини часто набегали морщины, как бы от мучительной боли, и тогда черные брови сурово сдвигались. Глаза, тоже черные, то впивались в лицо людей с какой-то высокомерной пытливостью, то поспешно вперялись в землю, словно желая укрыться. В иные минуты внимательный наблюдатель нашел бы, что глаза эти искали любви, сочувствия, сострадания; в другой же раз он, пожалуй, подметил бы в них мгновенное выражение давней, но подавляемой ненависти, что-то угрожающее и жестокое. Когда глаза синьоры были неподвижно устремлены вдаль, одни могли увидеть в этом гордое отсутствие всяких желаний, другие – биение затаенной мысли или какую-то внутреннюю тревогу, снедавшую эту душу и владевшую ею сильнее всего на свете. Необыкновенно бледное лицо ее имело тонкие и изящные очертания, заметно пострадавшие, однако, от медленного изнурения. Губы, едва розовеющие, все же резко выделялись на этом бледном фоне – движения их, как и движения глаз, были внезапны, живы, полны выражения и таинственности. Крупная, хорошо сложенная фигура проигрывала от известной небрежности в осанке либо казалась иногда нескладной от порывистых, угловатых движений, слишком решительных для женщины, не говоря уже о монахине. В самом одеянии кое-где сказывалась какая-то изысканность и прихотливость, говорившие о своеобразии этой монахини: лиф был отделан с каким-то светским изяществом, а из-под повязки на висок спускалась прядь черных волос – обстоятельство, свидетельствовавшее о забвении устава или пренебрежении к нему, ибо правила предписывали всегда носить волосы короткими, как они были обрезаны при торжественном обряде пострига.

Однако все это не произвело впечатления на женщин, не искушенных в монастырских порядках, а настоятель, видевший синьору не в первый раз, подобно многим другим, уже успел привыкнуть к странностям, которые замечались во всей особе и манерах синьоры.

Как мы сказали, в эту минуту она стояла у решетки, небрежно облокотившись на нее и сжав своими бескровными пальцами ее перекладины, и в упор глядела на Лючию, нерешительно подходившую к ней.

– Достопочтенная мать и сиятельнейшая синьора, – сказал настоятель, низко склонив голову и сложив руки на груди, – вот бедная девушка, которой вы, по моей просьбе, обещали свое высокое покровительство, а это ее мать.

Обе представленные отвешивали низкие поклоны. Движением руки синьора дала им понять, что довольно, и, обращаясь к монаху, сказала:

– Я счастлива, что могу сделать приятное нашим добрым друзьям, отцам капуцинам. Однако, – продолжала она, – расскажите мне несколько поподробнее историю этой девушки, чтобы стало ясно, что можно для нее сделать.

Лючия покраснела и опустила голову.

– Вы должны знать, достопочтенная мать… – начала было Аньезе, но настоятель взглядом прервал ее и отвечал:

– Сиятельнейшая синьора, девушку эту, как я уже вам сказал, поручил мне один из моих собратьев. Чтобы избежать серьезных опасностей, она вынуждена была тайно покинуть родную деревню, и вот теперь она на время нуждается в убежище, где могла бы жить в неизвестности и где никто не дерзнет беспокоить ее, даже если…

– Что же это за опасности? – прервала его синьора. – Пожалуйста, отец настоятель, не говорите загадками. Вы ведь знаете, что мы, монахини, большие охотницы до всяких историй, да еще и со всеми подробностями.

– Опасности эти таковы, – отвечал настоятель, – что до слуха достопочтенной матери они должны дойти лишь в виде самых легких намеков…

– Да, конечно, – торопливо сказала синьора, слегка покраснев.

Стыдливость ли заговорила в ней? Тот, кто заметил бы мимолетное выражение досады, сопровождавшее этот румянец, мог бы усомниться в этом, тем более если бы он сравнил его с тем румянцем, который порой заливал щеки Лючии.

– Достаточно сказать, – продолжал настоятель, – что один всемогущий кавалер… – не все великие мира сего употребляют дары Божьи во славу Божию и на пользу ближнему, как это делает ваше сиятельство, – один всемогущий кавалер некоторое время преследовал эту девушку низменными обольщениями, а затем, видя бесполезность своих попыток, решил прибегнуть к открытому насилию, так что бедняжка принуждена была бежать из собственного дома.

– Приблизьтесь же ко мне вы, та, что помоложе, – сказала синьора Лючии, поманив ее пальцем. – Я знаю, что устами отца настоятеля глаголет истина, но ведь никто не может быть осведомлен в этом деле лучше вас. И ваша обязанность сказать нам, действительно ли этот кавалер оказался гнусным преследователем.

Что касается первого, то Лючия тут же повиновалась и приблизилась к синьоре, но ответить ей – это уж было совсем другое дело. Если бы такой вопрос задал ей даже кто-нибудь из своих, она и то бы сильно смутилась; когда же его поставила эта важная синьора, да притом еще с каким-то оттенком насмешливого сомнения, у Лючии сразу пропала всякая охота отвечать.