Полная версия

О чем молчит фонендоскоп?

И вдруг меня обожгло, будто осиным укусом: сегодня же суббота, о боже! Если потребуется вмешательство администрации, то ее днем с огнем не найдешь! Что же делать?! Куда девать холодильник? Обратно же его не повезешь! Пока мои мысли играли в чехарду, машина, везшая меня, остановилась у подъезда общежития. Сгрузив холодильник и расплатившись с шофером, я попросил покараулить мой груз одну из сидевших неподалеку на деревянной скамейке мамаш, покачивающую ребенка в коляске, а сам пулей взлетел на четвертый этаж. Вот он, 415 номер. У двери – чужой коврик. Ну так и есть: кого‐то вселили! Постучал. Дверь открыла миловидная черноглазая девушка. Она с недоумением воззрилась на меня. Я же, переводя после бега дыхание и переминаясь с ноги на ногу, растерянно спросил:

– Извините, м-мм, вас что, поселили в эту комнату? – Девушка бодро кивнула.

– А-а, вы не скажете: где вещи, что были тут?

Моя собеседница приветливо улыбнулась и весело сообщила:

– Их забрала комендант.

Ободренный столь любезным приемом, я решил попытать удачу.

– Видите ли, дело в том, что я привез холодильник, – сделав паузу, я оценивал произведенный моим экстравагантным сообщением эффект, однако он был нулевым, ну разве что у адресата чуть чаще стали вспархивать длинные ресницы. Расценив это как положительный знак, я продолжил: – И сейчас не знаю, куда его теперь деть. Вы не могли бы, – я старался говорить как можно более непринужденно, как будто речь шла о совершеннейшем пустячке, – вы не могли бы разрешить оставить холодильник у вас? На короткое время, – поспешил я добавить, видя, как тревожная искорка сверкнула в глазах хозяйки, – я постараюсь как можно быстрее его забрать.

«Откажет», – подумал я.

Однако девушка мило улыбнулась и произнесла волшебное слово: «Пожалуйста».

У меня сразу свалилась гора с плеч. Поблагодарив спасительницу, я быстро побежал обратно, но по пути решил все‐таки заскочить к коменданту. Комната его находилась на втором этаже этого же здания, о чем извещала неровная надпись, сделанная шариковой ручкой на бумаге, приклеенной к двери. Я без надежды постучал, дернул за ручку – конечно никого. Что если сбегать к коменданту домой? Я спросил у дежурной адрес. Дом оказался недалеко. Но и здесь только флер безмолвия встретил меня. Я посмотрел на часы: в моем распоряжении оставалось тридцать минут, если опоздаю на электричку – следующая будет через четыре часа, нужно будет маяться между нещадным солнцепеком и душной тенью, неприкаянно слоняться по пыльным улицам – невеселая перспектива. Что ж, делать нечего, придется воспользоваться любезностью хозяйки предназначавшейся мне комнаты.

Вернувшись к общежитию и втащив холодильник на четвертый этаж, я вновь оказался у двери с номером 415. Отдышавшись, галантно постучал. Тишина. Я постучал еще раз. В ответ – лишь удары своего тревожно забившегося сердца, которые, казалось, глухо отражались от стен темного коридора, заполненного затхлой прохладой. Тысяча чертей! Я этого не ожидал! Мадемуазель ускользнула! Это конец!

Прислушался. На верхнем этаже было зазвучали голоса жильцов, но вскоре стихли. Теперь уже перевязанный холодильник представлялся не пленником, а басурманином с причудливой портупеей, взявшим меня в заложники. Задумавшись, я сунул руку в карман и сразу почувствовал прохладу – ключ! Я и забыл, что от этой комнаты у меня был ключ, который дали еще при первом приезде. Секунду поколебавшись, я вставил его в замочную скважину, и сезам открылся! Невероятное облегчение охватило меня, как мучимого жаждой после стакана долгожданной воды. Оглядевшись, я втащил холодильник и поставил его в угол комнаты, вышел и защелкнул замок. В эту минуту я понял, что получил только первый скромный сюрприз в длинной веренице более щедрых подношений, которыми меня заботливо будет одаривать это, только на первый взгляд, неприветливое местечко.

Краски жития

Она осмотрелась и тут же заметила, что комната на деле совсем не такая обыкновенная и скучная, какой казалась из-за зеркала.

«Алиса в Зазеркалье», Л. КэрроллЧтобы поселиться в общежитии, нужно было разрешение коменданта. Общежитие представляло собой пятиэтажное здание, окруженное большими плешинами глины, на которых не росла трава. В непогоду глину размывало, она становилась скользкой, а в засушливое время была источником постоянной пыли, которую ветер поднимал значительно выше пятого этажа. Пыль проникала в щели окон, наполняя комнату легкой дымкой, и постепенно оседала на доступных поверхностях. Я зашел в мрачноватый коридор и дальше устремился на второй этаж, где, как мне сказали, располагалась комната коменданта. На втором этаже было сумрачно, и лишь светлый квадрат на полу от открытой двери оживлял пространство. Из комнаты доносилось приглушенное пение, и как мне показалось, не лишенное ноток самодовольства. Заглянув в комнату, я увидел молодую рослую, довольно симпатичную женщину. Она стояла спиной ко мне и лицом к зеркалу, висевшему напротив входа. Прихорашивая прическу, женщина напевала приятным голоском известную песню, немного перевирая слова и искажая мелодию. Когда она увидела появившееся мое отражение в зеркале, резко повернулась, и ее лицо, только что излучавшее беззаботность, приобрело черты досады и недоумения. Я представился и объяснил цель своего визита. Посмотрев на меня серыми глазами видавшей виды блудливой кошки, она назвала номер комнаты, где я должен поселиться, и вяло, без энтузиазма, сказала: «Вам нужно выписаться из городской квартиры и прописаться здесь. Мы без прописки комнаты не даем». В последующем я узнал, что комендантом она работала около двух лет, была замужем. Муж отбывал восьмилетний срок.

Не успел я подняться на четвертый этаж, на котором мне выделили комнату, как услышал дикие крики и мимо меня с вытаращенными глазами пронесся здоровенный детина, а за ним – с одержимым видом молодая женщина. В каждой руке у нее посверкивало по большущему кухонному ножу. Крики стихли.

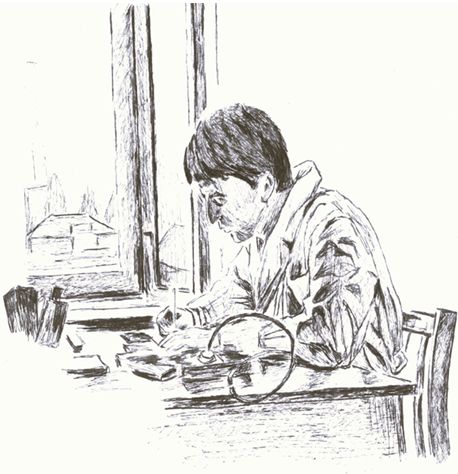

Убранство моей общежитской комнаты было очень простым: слева от окна стояли кровать с панцирной сеткой и табуретка. На табуретке лежали книги и стоял будильник. У стены напротив находился стол, покрытый белой клеенкой с фиолетовым рисунком, выполнявший многофункциональные обязанности, главной из которых была кухонная. Рядом примостился единственный стул с всегда подвыпившими ножками. Степень опьянения их давала о себе знать, когда приходилось на него садиться. В углу стоял холодильник, а слева от двери были сооружены две крошечные ниши, одна из которых служила гардеробом, а другая – ванной комнатой. В последней я разместил рукомойник и таз.

В первые дни приезда я не был в курсе специфики общежития. Как выяснилось позже, существовали привилегированные этажи и секции, где жили добропорядочные граждане, и не привилегированные, куда старались селить свободолюбивых личностей, не обременяющих себя заботой о благоустройстве быта и соблюдении элементарной чистоты. По стечению обстоятельств я оказался в числе именно этого флибустьерского племени.

Когда на утро после приезда я направился умываться, то увидел на местах, предназначенных для четырех раковин, только запаянные трубы. Дверь в душевую была забита досками, а окно, выходившее на лоджию, – фанерой. В секции функционировал один водопроводный кран. Помещение, отведенное для кухни, напоминало разбитый «нашими» блиндаж, плиты не было и в помине. Поэтому мне пришлось организовывать у себя в комнате и кухню, и ванную. Пикантность обустройства объяснялась и особенностями водоснабжения не только общежития, но и в целом поселка. Надеяться на водопроводные краны сильно не стоило. Напор воды изменялся каждые десять минут, и ежедневно воду отключали как минимум на несколько часов. Но была возможность брать воду из водокачек, но не простую, а содержащую столько примесей, что она была всегда желтой, а иногда и просто коричневой. В употребление такую воду сразу пускать не будешь. Я набирал ее в ведро, отстаивал. При этом оседал густой темный осадок, а поверхность покрывалась белой пенистой пленкой. Ее нужно было убирать осторожно и, чтобы не поднять осадок, медленно зачерпывая ковшом, наливать в чайник. Заварка не нужна. Кипяток изначально имел чайный цвет, а через три минуты на дне стакана образовывался многомиллиметровый слой осевшей взвеси. Поэтому держать ведро с водой про запас, иметь собственный рукомойник стало необходимостью.

В настоящую проблему превратилось водоснабжение для больницы. Пациенты не могли мыть руки перед едой и умываться. Хирурги шли на операцию, обрабатывая грязные руки дезинфицирующим раствором. О водоснабжении постоянно говорили на совещаниях, проводимых главным врачом. Обсуждение всегда заканчивалось тем, что всем присутствующим начинали подробно объяснять, что в отсутствии в больнице воды никто не повинен, а причина: отсутствие какого‐то вентиля, который сейчас не выпускают, поэтому единственное, что можно сделать, – это организовать привоз воды в отделения. Организовывали, но, откуда брали эту воду и что до нее возили в цистернах, можно было догадываться только по плавающим в ней окуркам, щепкам и грязи. Конечно, начинался ропот: плохая вода. И вновь с жаром объясняли, почему она плохая. Но как это исправить, за все три года моего пребывания в больнице речи никогда не заходило. Уезжая, я подарил свой рукомойник хирургам, не надеясь, что здесь когда‐либо произойдут перемены к лучшему.

Как нарочно, в самый необходимый момент, когда обязательно нужно было вымыть руки, из открытого крана разносилось лишь злорадное шипение. Но если бы дело заключалось только в руках. Целое бедствие вызывали туалеты общежития и поликлиники. Сами жители не отличались излишней чистоплотностью, а тут еще отсутствие воды. В унитазах, как в древних пещерах за тысячи километров от цивилизации, росли устрашающие своими размерами сталактитовые горы. А сам унитаз утопал в обрывках грязной бумаги, словно рок-звезда в цветах в дни своего триумфа.

У меня на холодильнике лежали газеты, пустая коробка из-под печенья и стояла банка с сахаром. На время своего первого отпуска я отключил холодильник и уехал домой на целый месяц. Вернувшись, как обычно обнаружил слой пыли на подоконнике, столе, на полу. Принялся за уборку. Машинально включил холодильник, тот привычно затрясся и сердито загудел. И тут я увидел десятки разбегающихся по холодильнику тараканов. Сначала я испуганно отпрянул. Но, переборов себя, подошел поближе и стал высматривать, откуда они взялись. Начал поднимать газеты, и в этот миг из-под них хлынуло полчище этих существ, и, что поразило меня еще больше, среди них были не только коричневого цвета тараканы, но наполовину серые и даже совсем светлые. Меня прошибла испарина. Я схватил стоявший в углу комнаты дихлофос и начал исступленно давить на кнопку, направляя вонючую струю инсектицида на незваных пришельцев. От такого воздействия тараканы начали разбегаться по комнате. Я каждого преследовал и, не жалея дихлофоса, поливал им убегающего, отчего таракан останавливался, скукоживался, конвульсивно дергался и затем замирал. Я метался с баллончиком по комнате, приканчивая в лужице токсина то одно то другое насекомое. В пылу погони и сражения не обратил внимания на то, что форточка была закрыта. И только когда кверху лапками перевернулся последний таракан, я почувствовал тяжелый запах ядохимиката. Меня охватила слабость, я стал ощущать легкие мышечные подергивания. Открыв окно, в измождении рухнул на кровать.

Возвращаясь после работы, я ужинал и обычно ложился отдыхать. Но вскоре эту барскую привычку мне пришлось оставить. Рядом со мной поселили новую соседку – перешагнувшую тридцатилетний рубеж полнотелую брюнетку, оказавшуюся крайне музыкальным существом. Не успевала она прийти с работы, как все вокруг наполнялось грохотом. Лежа на кровати, я прислушивался: вот гулкое эхо ее шагов по коридору, перезвон ключей в замочной скважине, и в эту же секунду, как по мановению волшебной палочки, которую заменяла моей соседке магнитофонная кнопка, выскакивал музыкальный джинн из динамиков. Тонкие стены комнаты начинали подергиваться в такт ритмичному бою барабанов и подвыванию саксофона. Как каскад бурных горных речек одна песня следовала за другой. Однако общее их количество никогда не превышало восьми, но зато прокручивались они не менее десяти раз каждая. Затем включалась одна, самая близкая сердцу соседке в этот вечер. Раз, другой, третий, пятый. Еще не закончившись, она тут же включалась вновь, а когда дело шло на десятый круг, соседка начинала подпевать грубоватым нескладным голосом. После чего все смолкало. Это повторялось изо дня в день. Репертуар обновлялся не чаще, чем через полгода, так что до сих пор у меня в ушах звучат любимые мелодии моей незабвенной соседки слева.

Соседями справа была уже увядающая пара. Он – пожарный, тщедушный мужчина маленького роста с глазками-буравчиками и картавинкой при разговоре. Она – блеклая женщина с измученным лицом и сдержанными манерами. Жили они как будто тихо и мирно, лишь изредка возникали небольшие перепалки. Как‐то мне не спалось, я зажег лампу и стал читать. Стрелки часов показывали час ночи. Вдруг услышал: «Ты брал деньги?!» – «Нет, не брал».

После небольшой паузы – грохот, а затем как бы нежные приговаривания: «Бра-ал, бра- ал…».

Опять грохот и визг маленького пожарного. Обычно эти возникающие семейные вьюги как внезапно начинались, так и внезапно заканчивались. И эта ссора не оказалась исключением из правил. Муж побаивался своей жены, однако жадность до выпивки частенько страх перебарывала. За эту‐то храбрость он и получал тумаки от значительно физически более развитой супруги, которая, впрочем, и сама любила лишний разок пропустить один-другой стаканчик горячительного, но семейный бюджет блюла строго.

Вообще на соседей справа мне везло. До этой пары здесь проживал тоже тихий человек средних лет, род занятий которого остался мне не известен. У него была одна, но пламенная страсть. После ее удовлетворения слышался звон пустых бутылок, конечно, не из-под нарзана. Друзья, приходившие к нему, как я понял, были весьма целеустремленными и настойчивыми людьми. Как‐то мой сосед вечером был дома, однако после приема излишней дозы спиртного пребывал, видимо, в полубессознательном состоянии. Пришедшие в этот неурочный час с самыми дружескими намереньями сотоварищи в ответ на свой призывный стук в дверь услышали только тишину. Но они были не из породы пасующих перед первыми же трудностями. Друзья стали истово колотить в дверь, а затем, осознав, что в этот момент их главная цель в жизни: во что бы то ни стало проникнуть в жилище товарища, стали уже со всей серьезностью бить в дверь что было силы. Надо сказать, что двери в общежитии тонкие, многие с фанерными заплатками, наложенными после подобных же старательных действий. В коридоре слышался рев: «Че он не открывает?! Мишка-а! Ну я же знаю, что он там! Мишка-а!».

И опять грохот. После очередного удара раздался треск дерева, и друзья толпой ввалились в комнату моего соседа. Он, наверное, находился в горизонтальном положении, погрузившись в сонно-бредовую нирвану, однако сумел оценить старания и успех товарищей: «А-а, б…! Вам что, делать…?!».

Гурьба сразу потеплевшими голосами при виде родного лица ответствовала: «А че ты не открывал‐то?».

Но в целом, несмотря на эти маленькие недоразумения, соседи справа были мне куда милее соседки слева, а впрочем, и те и другие напоминали: жизнь продолжается, грустить не надо, надейся и жди, все впереди!

Коллега

В моей душе запечатлен портрет одной прекрасной дамы.

Б. Окуджава– Знаешь, ты не хитри! – выговаривала Инесса Васильевна, остановив меня в коридоре поликлиники. – Я твоих больных принимать не собираюсь, мне их не оставляй!

Я работал на терапевтическом приеме всего лишь три дня. И хотя энергии тратил много, однако разбирался с каждым больным долго и действительно не успевал за смену принять всех пришедших. Оставшиеся направлялись к другому терапевту. Я еще толком не знал коллектива, и первой из врачей, с кем успел познакомиться, была моя коллега – терапевт Пташкина Инесса Васильевна – женщина лет сорока с коротко подстриженными волосами, выкрашенными в пепельный цвет, мутновато-голубыми глазами и синими веками. При каждом ее движении на больших мочках покачивались длинные серьги. Она была стройная, подтянутая, в безукоризненно белом халате, явно сшитом по заказу, который плотно облегал фигуру, на ногах – модные сапоги. При первом взгляде она производила впечатление опытной женщины, встретившей на своем жизненном пути больше разочарований, чем радостей, однако твердо вознамерившейся взять вверх над натиском трудностей, которые так и ломились в дверь ее жизни. Работала она уже здесь около пятнадцати лет, а родилась неподалеку от поселка, в одной из деревушек. Когда я увидел ее мать и сестру – деревенских женщин, одетых в телогрейки и кирзовые сапоги, невольно проникся уважением к Инессе Васильевне. Сколько нужно было приложить старания, чтобы вырваться из деревенского захолустья, выучиться на врача и, как она частенько о себе говорила: «Достигнуть того, что сейчас представляет». При этих словах ее глаза грустнели, вокруг них появлялась сеть многочисленных морщинок, и она неизменно обращала свой взор в окно, как бы просматривая еще и еще раз весь свой нелегкий жизненный путь, медленно проплывающий мимо поликлинических окон. Тем не менее Инесса Васильевна как будто удачно вышла замуж, родила троих детей.

На четвертый день работы она подбежала ко мне, явно не удовлетворенная моими стараниями. Стала выговаривать претензии. Я поспешил заверить ее, что буду прилагать большие усилия.

В поликлинике было пять ставок участковых терапевтов, однако они никогда не были полностью заполнены. Обычно работали два терапевта. Я оказался третьим, кто цедил ежедневный непрерывный поток больных. Пациентами были не только жители поселка, но и окраинных деревень, поэтому самое маленькое количество лиц, проходивших за день, у одного терапевта достигало тридцати, а в период эпидемии гриппа – семидесяти человек. Понятно, врач, проработавший в поселке 15–20 лет, знал в лицо почти всех его жителей, но, соответственно, и жители были хорошо осведомлены о работе этого врача. Как и везде, был контингент ДЧВ – длительно и часто болеющих – категория пациентов, требующая особого врачебного подхода. Входили в эту группу действительно больные люди, но были и ипохондрики, которые выдумывали себе заболевания и стремились не мытьем, так катаньем добиться больничного листка, а были и просто отъявленные симулянты, беззастенчиво норовившие пробраться еще и без очереди на прием. Задача врача заключалась в том, чтобы не путать эти три потока, правильно определять тактику поведения и принимать решения в зависимости от того, к какой категории относится пациент. Будешь смотреть на больного как на симулянта или симулянта обхаживать как больного – не избежать злобной молвы в первом случае и насмешливой во втором. Как выяснилось позже, горе Инессы Васильевны состояло в том, что она в этом деле допускала немало ошибок и поэтому находилась со многими больными в натянуто-взрывоопасных отношениях. Теперь она пыталась поток этих лиц пустить на меня и немного отдохнуть от физиономий, набивших за столько лет оскомину. С этой целью она использовала достаточно избитые, примитивные способы, которые все‐таки давали желаемый Инессой Васильевной эффект. Например, великодушно предоставив мне свой кабинет, находящийся прямо на «столбовой дороге» поликлиники, заняла комнату в темном закоулке, даже не вывесив на ее двери табличку: терапевт. Такой простой тактический ход уменьшал очередь в кабинет Пташкиной минимум в два раза. Существовали и другие мелкие увертки, как говорится, шитые белыми нитками, то и дело пускаемые в оборот Инессой Васильевной, на которые приходилось молча закрывать глаза. По закону дедовщины она никогда не готовилась к ежегодным отчетам по диспансерному наблюдению больных на участке. Стоя у зеркала и подкрашивая губы помадой, она говорила: «За меня Степановна уже все отметила, – и, заметив мое недоумение, добавляла: – Нет, ну а ты‐то готовься!».

Я месяц рылся в карточках, раскладывая их по нозологиям, заполнял вызова на не прошедших диспансерный осмотр больных, а затем держал осаду дотошных вопросов Степановны – нашего статистика.

Однако и Инесса Васильевна, бывало, попадала впросак, давая волю своей неуемной жажде к красивой жизни. Когда пересматривались терапевтические участки, она тщательнейшим образом выверяла и перепроверяла каждую улицу, каждый переулок, дом, составляя список будущих своих владений. Она переписывала его десятки раз, то убирая что‐то из него, то добавляя, и каждый раз над произведенным исправлением глубокомысленно задумывалась, будто речь шла о жизни или смерти – ошибки быть не должно. Не каждый день предоставляется возможность самому решать свою судьбу. Пташкина это понимала. После долгих сомнений, тревог и мучений список был готов, на ее лице появилась улыбка: все находившиеся рядом с поликлиникой улицы отошли к ней, а мне достались самые дальние, труднодоступные участки.

– А-а, – махнула рукой Инесса Васильевна, – знаю я их там, одни капризные собрались. Надоели, вечно жалуются. А тебе, – она лукаво прищурилась, – надо руку набивать.

Мне оставалось только согласиться. Но не прошла и неделя, как Инесса Васильевна стерла с лица печать самодовольства и навела тень грусти. На ее участке, выверенном с таким старанием, что подвоха вообще никакого и быть не должно, вдруг оказалось наибольшее число ветеранов. Судьба нанесла Пташкиной очередной коварный удар.

Месяц шел за месяцем. Инесса Васильевна как ни старалась, где мытьем, где катаньем, улучшить свое существование, душа ее стремилась в полет, жаждала лучшей доли. И вот в один из дней Инессе Васильевне представился случай изменить свою жизнь и покинуть ненавистных больных этого поселка. Она переезжала работать заведующей амбулаторией в один из совхозов, директор которого нуждался в опытных врачах и сулил ей новый коттедж. Совхоз был километрах в тридцати от районного центра. После переезда Инесса Васильевна стала частенько наведываться в покинутую больницу, приезжая по своим начальственным делам, а чаще привозя больных на консультации с подозрением на какую‐либо острую хирургическую патологию или с травмой. Тридцать километров есть тридцать километров. Бывали дни, особенно воскресные, в которые Инесса Васильевна показываласъ в ординаторской хирургического отделения дважды в течение суток. В большинстве случаев речь шла просто о ложной тревоге. Ей было легче привести больного на консультацию, чем сделать попытку в нем самой разобраться.

В одно из летних воскресений я дежурил по больнице. Вдруг в окошке промелькнула зеленая с красной полоской боковина машины, а через секунду в ординаторскую ворвалась Инесса Васильевна:

– Иди скорее – больной умирает!

– Где?

– В машине! – она указала рукой на стоящий за окном «рафик». – А я останусь здесь, иначе родственники прибьют меня. – Пташкина нервно хихикнула.

Я и еще один врач побежали к машине. В душном кузове «рафика» лежал на поставленных на пыльный пол носилках тучный мужчина лет пятидесяти с задравшейся на большущем животе рубахой, обнажившей сизый пуп. Рядом сидели, как я выяснил позже, его жена и брат. Я залез в кузов и взял больного за руку: она была холодная, пульса не было. Человек был мертв. И умер он не минуту назад, а, видимо, еще в пути, и Инесса Васильевна знала это, однако упорно гнала машину по раскаленной солнцем автомагистрали. От больницы «рафик» направился в морг. Это была моя последняя встреча с Пташкиной.

В последующем до меня доходили слухи, что она недовольна работой в совхозе и привередливостью жителей, проживавших в нем. Но и пациенты платили ей той же монетой. Жизнь заводила Инессу Васильевну на новые крутые виражи, но только не ей их было не преодолеть.

Забытые часовые

Впрочем, если даже солдат на какое‐то время поддался понятному в таких условиях отчаянию, он вскоре должен был понять, что сделать уже ничего нельзя…

«Бессменный часовой», С.С. Смирнов

Когда я приезжал в город, то в глаза явственно бросалась новая примета времени: не было дворников, никто не подметал улицы, громадные пригоршни пыли ветер поднимал и рассеивал в горячем майском воздухе. Эта пыль как пудра обсыпала лица ехавших в автобусе, особенно тех, кто приютился около открытых окон. На уровне лиц пассажиров пролетали пустые грязные полиэтиленовые пакеты, мятые листы газет. Начинались девяностые годы – годы «свободы», в том числе от чистоты и порядка. Ближе к центру встречались сбитые в «муравейники» зеваки. Над ними возвышался какой‐нибудь субъект, надрывно горланивший в мегафон: «Долой! Руки прочь!..». Рядом с выступающим торчало непонятное знамя. Оно при порыве ветра захлестывало физиономию оратора, как бы пытаясь остановить яростный поток пустоплетства. Оратор резким движением отбрасывал полотнище и, размахивая кулаком, еще сильнее начинал кого‐то костерить и кому‐то грозить. Везде раскинулись стихийные рынки, за каждым углом шла торговля. Новоявленные хозяева жизни прямо на автомобиле норовили подъехать к киоскам. Для лучшего обозрения вывесок разных фирм-однодневок спиливались громадные сорокалетние тополя, в двери булочных тянулись длинные очереди. Я с удивлением, любопытством и растерянностью наблюдал такие перемены.