Полная версия

О чем молчит фонендоскоп?

Сергей Владиславович Третьяков

О чем молчит фонендоскоп?

Посвящается М. И. Третьяковой

© С. В. Третьяков, 2025

© Оформление ООО «КнигИздат», 2025

Первый день

Нельзя ли будет мне узнать

О медицине ваше слово?

Три года – много ли? А время ведь не ждет,

И – бог мой! – мудрости так необъятно поле!

«Фауст», И.В. Гете

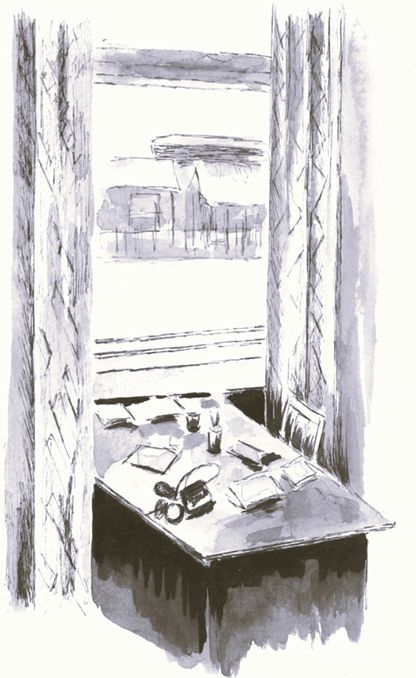

Это было время летних каникул, когда школа, уроки, домашние задания уходят в дальние дали, а до следующего учебного года, кажется, еще целая вечность. Июльское солнце в зените. Знойный покой и лень разлились по всем уголкам. В упоении гудят шмели, периодически затихая, когда пробираются к тычинкам. Не отстают от них и пчелы. Комары спрятались – ждут вечернюю прохладу. В комнате дачного домика открыто окно на теневой стороне. Слегка колышутся занавески от появляющихся время от времени легких дуновений разогретого воздуха. Я достал из шкафа книгу, сел на диван и начал, который раз, листать ее страницы, всматриваясь в картинки. Веду палец по оглавлению: «Охота на лисиц, охота на диких голубей, на зайца и на белку…». Я не любитель охоты. В памяти: жесткая отдача приклада двустволки в плечо, сухой звук выстрела, дымок из ствола, его тревожный запах и камнем рухнувшая птица. Мне интересна другая сторона этого увлечения. Иду дальше по оглавлению: «Календарь охотника, об охотничьих легавых собаках…». Это старая, в темно-зеленом переплете, уже потрепанная «Настольная книга охотникаспортсмена». Открываю раздел «Охотничье собаководство». Собаки мне нравятся. Читаю: «Собака делит с охотником все трудности походной жизни, переносит все невзгоды и лишения и никогда не покинет своего хозяина в беде, никогда не изменит ему… – Как мне тогда хотелось собаку. – Лучшим временем для натаски собаки считается вторая половина июля…».

Я посмотрел в окно: вот эта самая пора. Задумчиво проводил взглядом маленькое рваное облачко и вернулся к странице: «…к этому времени молодая птица значительно подрастает, плотно затаивается и близко подпускает к себе собаку, а поднятая на крыло перемещается медленно и недалеко…», «лучшим временем суток для натаски считается раннее утро – с 5 до 10 часов и вечер – с 4 до 9 часов», «наиболее характерными являются короткие фразы, вроде: «Ух, добери, добери, добери его!», «Ах, буди, буди его!» – сменяющиеся посвистыванием…». Я рассматриваю разноцветные рисунки: английская борзая, среднеазиатская, горская, спаниель, легавые – жесткошерстная, короткошерстная… Читаю: «Короткошерстная легавая выведена в Германии. К концу XIX столетия к короткошерстной легавой была подлита кровь пойнтера, значительно облегчившая сырой и тяжелый тип прежней легавой… Жесткошерстная легавая обладает следующими охотничьими качествами: выносливостью, хорошим чутьем, с наклонностью пользоваться им верхом, свойством к правильному, широкому, страстному и энергичному поиску…». Интересные собаки. Вот бы на них взглянуть. Я внимательно всматривался в их изображение. Через десять лет такой случай мне представился. И вот при каких обстоятельствах.

Я шел от вокзала через небольшую площадь. Слева от нее находился книжный магазин, справа – двухэтажный дом. Стены дома были выбелены в розоватый цвет. Местные жители всегда показывали на него редким заезжим гостям и с уважительными нотками в голосе поясняли: «Местное начальство-о живе-е-ет!».

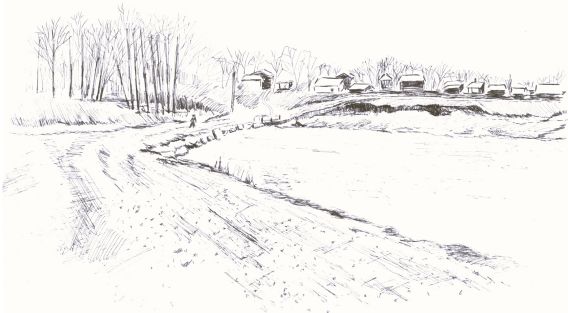

С площади я направился по длинной асфальтовой дороге. Она спускалась вниз и обрывалась напротив небольшой спортивной площадки, которая постоянно пустовала. С дороги нужно было свернуть направо и идти по глинистой почве мимо потемневших штакетников огородных участков. Летом около них на скудной растительности, и в погоду и в непогоду, паслись две черные козы. Далее тропинка вела до старой водонапорной башни, придававшей местному ландшафту изысканный и таинственный вид. После этого следовал еще один поворот и спуск на дамбу, покрытую слоем крупного гравия. Рядом с ней, как рыбий бок на солнце, посверкивала водная масса. Летом с этой насыпи в водоем местные любители закидывали самодельные удочки и вытягивали то обреченно повисших, то изворачивающихся, борющихся за жизнь небольших чебаков. Иногда появлялась застывшая сгорбленная фигура рыбака на надувной лодке. В небе сновали озерные чайки. Они редко взмахивали своими узкими ломаными крыльями. Создавалась иллюзия морского пейзажа. Не знаю, какая была глубина этого водоема, но время от времени здесь происходили несчастья.

В год моего пребывания в десяти метрах от берега утонул местный повар – полный молодой мужчина, который в клубах кухонного пара ловко орудовал блестящими столовыми принадлежностями. Он то накладывал на тарелку картофельное пюре и добавлял к нему ломтик вареного языка, то к гречневой каше – котлету, то разливал по тарелкам дымящийся борщ.

Желающих отведать его варево было немало. Иногда и я вставал в обеденную очередь.

После летнего дождя или в осеннюю распутицу дорога, идущая вдоль дамбы, становилась малопроходимой. Вязкая сырая глина килограммами липла к подошвам обуви, затрудняя передвижение пешеходов, а крупные куски гравия, которыми дорога была местами засыпана, его еще больше тормозили. За дамбой, с северной стороны, снег после зимы долго не мог растаять, он чернел, ссыхался, но полостью уходил только к концу июня, оставляя большие темные кляксы.

После насыпи нужно было делать резкий поворот направо и идти по проселочной дороге, оживленно петлявшей мимо многочисленных сосен. На взгорке виднелись корпуса больницы. Территория вокруг строений была заасфальтирована, на маленькой площадке стояло несколько автомобилей.

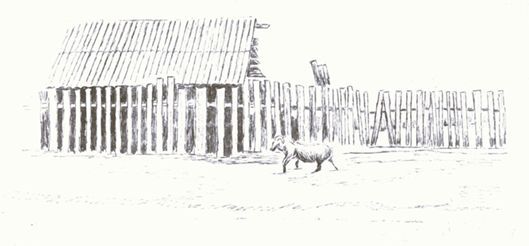

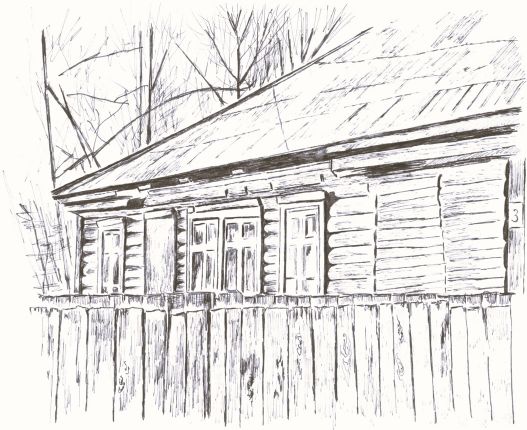

Я наугад зашел в одно из зданий в поисках администрации с намерением известить о своем прибытии и заодно узнать, где можно разместиться. Увидел дверь с табличкой: «Вышнепольский – зам. главного врача». Им оказался молодой рослый незлобивый человек со спокойными манерами. Он не стал вести долгие беседы и через десять минут повез меня на место жительства. Адрес: Почтовый переулок, 3. Вылезли из машины невдалеке от деревянного одноэтажного строения барачного типа. Прошли узкой тропинкой под окнами дома, свернули направо и оказались в маленьком дворике, над которым нависли два большущих деревянных туалета из свежесколоченных досок. В двух метрах от них – разбитое столетнее крыльцо с высокими ступеньками. На нем сидел худой, жилистый пятидесятилетний мужчина с оливковой кожей на блестящем лысом черепе. Его лицо казалось изможденным, а темно-карие глаза выдавали порочную натуру. По двору бегали две собаки. Это были жесткошерстные легавые. Они остановились и навострили носы в нашу строну. Поздоровавшись с их хозяином, мы осторожно поднялись по шатким ступеням и вошли в дом. Сразу оказались в широковатом, длинном, темном коридоре. Пахло сыростью и пылью одновременно. По сторонам шли двери. Первая комната слева скоро должна была освободиться: семейная пара, отработав положенные три года, собиралась уезжать. В следующей комнате жила молодая крупная черноволосая женщина, хирург, с мрачным взглядом небольших карих глаз. Через год она навеки их закроет, после того как ее шею туго затянет суровая веревка под тяжестью дородного тела.

Две комнаты занимала медсестра – низкорослая женщина с гордой осанкой и большущими ягодицами, работающая в больничной лаборатории, и ее рыжий, такого же с ней роста, крикливый и задиристый муж. Справа была квартира патологоанатома (он‐то и сидел на крыльце). В ней он разместился с сожительницей. Звали его Вадимом Игоревичем. Он слыл за заправского охотника. Раньше работал на кафедре судебной медицины, но за пьянку был уволен. Какие‐то ветры задули его в этот угол. Дама патологоанатома – дородная, пышногрудая брюнетка, носила большие очки на вздернутом остреньком носу. Когда я уже стал жить в этом доме, то по выходным частенько слышал из-за стены звуки баяна и нестройный грубоватый ее голос. Ему невпопад вторил голос баяниста. Потом я узнал, что и на этом месте патологоанатом не задержался и отбыл в неизвестном направлении.

Комната, предназначенная мне, находилась в самом дальнем закутке. Ее пока занимал массажист Герман – двадцативосьмилетний шатен низкого роста с благодушным выражением лица. Он должен был перебраться в освобождающуюся комнату, а эту предоставить мне. Днем он работал в больнице, а вечерами ходил по адресам, выполняя платный массаж. В это время Германа можно было увидеть спешащим то по одному проулку, то по другому. Иногда мы вместе с ним возвращались на электричке в город. Он неизменно читал одну и ту же книгу: «Письма Елены Рерих». Мне казалось, не просто одну и ту же книгу, а одну и ту же страницу. Где‐то в городе жила его мать, повторно вышедшая замуж. Она мало интересовалась жизнью сына. Герману приходилось рассчитывать только на себя. Он это понимал и старался упрочить свое положение в бушующем людском море. Его клиенты ценили в нем специалиста и добрый нрав. Как‐то на заработанные деньги Герман купил себе белые кроссовки. По тем временам это было сродни покупке мотоцикла. Оставил их в своей комнате. На выходные уехал в город. Вернувшись, кроссовок не обнаружил. Начал стучать в одни двери, в другие… Отовсюду слышал один ответ: никаких кроссовок не видели. В бессильном отчаянье, чуть не плача, он стал делать разбежки и со всей силы бить ногами о стены. Это был не единичный случай воровства в этом доме.

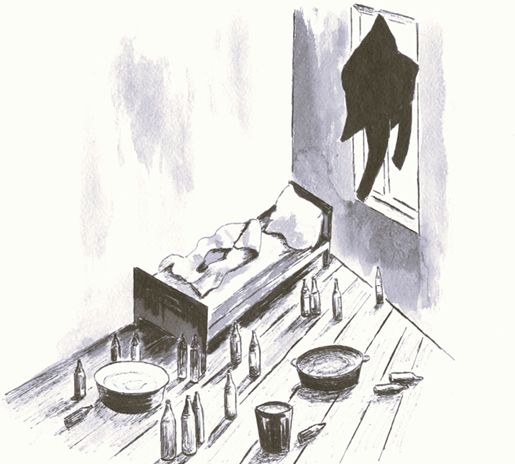

Итак, мы подошли к двери моего будущего жилища и постучали. Тишина. Еще раз постучали. Тот же эффект. Вышнепольский недолго думая достал имеющиеся у него ключи от комнаты и открыл ее. Взору предстало жилище около десяти квадратных метров с давно не беленными стенами и потолком. Узкое окно было наискосок завешено черным халатом, грязные рукава которого безжизненно свешивались, а полы кокетливо были распахнуты во все стороны. Слева от окна стояла кровать с неубранной постелью, справа – большущий старый шкаф, на одну треть закрывавший окно. На полу разместились четыре разноцветных таза, наполненные водой с плавающим бельем, а также множество пустых бутылок из-под пива. При попытке зайти в комнату Вышнепольский задел одну из них ногой. Бутылка проворно покатилась и звонко ударилась о свою приятельницу, которая как‐то недовольно от нее отстранилась, уткнувшись горлышком в ножку кровати.

– Ну вот, здесь будете жить, – не то ободряя меня, не то внутренне ужасаясь, сказал Вышнепольский.

Ванная комната располагалась за стеной. Когда я заглянул в нее, то мне предстала картина, которую не видел в жизни ни до, ни после. На стенах – громадные плешины отпавшей штукатурки. К одной из стен был прикреплен большой ржавый кран. Чтобы из него пошла вода, нужно было воспользоваться таким же ржавым торчащим рычагом. Доски пола под краном были убраны, обнажая яму двухметровой глубины. В ней, как в горной лощине, струилась вода. Она вся уходила под дом.

Сначала я не обратил особого внимания на легкие уколы сквозь носки. Но когда они стали явственнее – присмотрелся. Весь пол в коридоре был усеян блохами, которые создавали видимость колышущейся вуали, расстеленной до входной двери.

Мы поторопились к выходу. Вышли на крыльцо. Слегка вечерело. Собаки, бегающие по двору, при нашем появлении насторожились, вскинув носы. Их карие глаза с любопытством взирали на нас. Были слышны крики стрижей, которые неутомимо носились в светлом небе, делая по нему свистящие росчерки. Первый день интернатуры постепенно заканчивался.

«Кто на новенького?»

Интернатура началась в солнечные августовские дни в кардиологическом отделении. Корпус больницы, где оно располагалось, был новый: большие окна, светлый широкий коридор, хорошие палаты. Заведовал отделением Даниил Ильич Виткин. Он же представлял в своем лице и весь врачебный состав. Ему шел тридцать четвертый год. Институт он окончил два года назад. Сюда приехал с женой и трехлетним ребенком. Некоторые недоброжелатели за глаза подсмеивались над Виткиным, когда он, выступая на редких собраниях врачебного коллектива, называл себя «молодым специалистом». Даниил Ильич был родом из Киева. Там делал многочисленные, но безуспешные попытки поступить в медицинский институт. Одна из причин неудач: большой конкурс. Одних отличников было пятнадцать человек на место. В паузах между попытками выдержать экзамены он работал медбратом. Отчаявшись, решил попытать счастье в Сибири – и не прогадал. В студенческие годы познакомился со своей будущей женой, которая работала теперь в этой же больнице педиатром. Даниил Ильич был высоковатый брюнет с маленькими черными пытливыми глазами, большим крючковатым носом. Тощая фигура и впалая грудь выдавали имеющееся в нем отвращение к каким‐либо формам спортивной активности, а холеные руки – к трудовой. Появление интернов в отделении было праздником для Виткина. Он собирал вокруг себя начинающих врачей и с апломбом учил, то как надо ставить электроды при записи ЭКГ, при этом ошибаясь в точках их наложения, то рассказывал о схемах лечения, путая одни препараты с другими, показания с противопоказаниями. Если кто‐нибудь в деликатной форме ему указывал на неточность, то Даниил Ильич реагировал на такое замечание как на недоразумение, которое вкралось в справочник, но не в его знания. Всем своим видом он демонстрировал, что его интеллигентная душа вынужденно страдает среди серых обывателей. Особо подчеркивал свой интерес к книгам и живописи. При этом считал свои воззрения на прекрасное как единственно верные, и если кому‐то нравились картины какого‐то художника, а Даниилу Ильичу – нет, то он с нарочитой горячностью доказывал, какой громадный стог невежества застрял у собеседника в голове и неизвестно какими вилами его нужно убирать. Всякий раз, как он начинал что‐то запальчиво объяснять, в углах его рта скапливалась пена. Он, видимо, об этом не догадывался и никогда ее не убирал. А я, в момент ее появления, переставал воспринимать поток его слов, смысл речи стушевывался, и все внимание непроизвольно концентрировал на белых пузырьках. У меня возникало чувство брезгливости и росла неловкость от появлявшегося такого чувства. Даниил Ильич, размахивая белыми руками, поросшими черным волосом, внушал: если человек говорит, что ему не нравится книга «Мастер и Маргарита», то это значит, он просто не дорос до ее понимания. Нужно читать ее второй раз. Второй раз не понял – делай третий заход.

Мы с ним разговорились о книгах. Выяснилось: у меня есть два экземпляра книги одного автора, у Даниила Ильича – другого. Решили провести обмен. Я принес совершенно новый экземпляр, а получил книгу, которую окунали в какую‐то лужу, после чего половина страниц пожелтела и скукожилась. Отменить обмен мне было неудобно, а Даниил Ильич как ни в чем не бывало преподнесенный мной чистенький экземпляр быстренько убрал в портфель.

Как только я оказался под руководством Виткина, он не мешкая решил поэкзаменовать меня. И выбрал, как, видимо, считал Даниил Ильич, особенно каверзный вопрос о действии одного из препаратов. Этот вопрос я знал. Хорошо помнил, как во время студенческих занятий имевшуюся особенность в действии этого препарата нам подчеркивали. Из вежливости, чтобы не смущать экзаменатора указанием на примитивный характер вопроса, я немного помолчал, как бы обдумывая столь сложную заданную головоломку, и потом только дал ответ. Даниил Ильич в эти секунды весь подобрался как пойнтер, почуявший дичь, но, услышав правильный ответ, сразу осклабился и от продолжения экзамена воздержался.

Виткин любил порассуждать о возможных других вариантах своей карьеры. Он говорил: «Мне Дворкин предлагал идти в ординатуру на горбольницу. А я думал: что она дает? Жить в общежитии и еще два года получать стипендию? А что дальше? Где гарантии трудоустройства? Не захотел».

Я с большим, но неприятным удивлением услышал эту фамилию и поразился имевшимся возможностям этого Дворкина. Дворкин работал ассистентом на кафедре патологической физиологии. Он был низкого роста, с большой лысой головой, с черными усами и козлиной бородкой. Его темно-карие глаза с тревожной ненавистью смотрели на окружающее. Во время занятий со студентами он всегда создавал гнетущую атмосферу. Если на заданный вопрос в группе никто не отвечал, Дворкин начинал на повышенных тонах выть, вышагивая своими короткими ногами в больших башмаках между рядов столов, заложив руки за спину, позволяя подробно рассмотреть, насколько несоразмерно росту была длина его халата: «Мне что, руки вам выворачивать? Мне что, на угли горящие вас ставить?». В одно из занятий сидящая на первой парте студентка Плошкина его чуть вообще не довела до состояния психоза. Дворкин обнаружил, что она под партой держит художественную книгу и успевает между записями в тетради прочитывать одну-другую страничку. При таком своем открытии он подскочил на месте как ужаленный и закричал: «Вы что, совсем обнаглели?! Вы что, решили издеваться надо мной?!». Плошкина в ответ смущенно хлопала глазами и беспомощно поправляла указательным пальцем съезжающие с переносицы очки.

У этого Дворкина было трое детей. И, когда наступили девяностые годы, он бросил свою физиологию и ушел в риэлторы.

И вот сейчас, узнав о столь близком знакомстве Виткина с Дворкиным, я поежился. А Даниил Ильич продолжал вещать: «Или вот мне Ярышкина говорила: давай иди на кафедру! А что значит на кафедру? Это защищаться надо. А до защиты копейки получать?!».

Начав общаться с Виткиным, вспомнил, что его уже встречал. Первый раз я его увидел, будучи студентом, когда ехал на занятия в больницу. Я стоял на задней площадке автобуса, а Виткин в проходе, зажатый со всех сторон другими пассажирами. Мне в глаза бросилось худое, бледное лицо с большим носом, которое пыталось спрятаться от окружающего в поднятом воротнике жиденького пальто. Второй раз я Виткина видел уже в самой больнице. Когда преподаватель вел разбор больного вместе со студенческой группой в ординаторской, в нее робко зашел высокий, худой врач, тихонько сел на стул и тоже стал слушать, что говорят о больном. Тогда я отметил бросающееся несоответствие вида не первой молодости мужчины и его робкого, какого‐то заискивающего поведения. И так случилось, что через год меня с ним свела судьба.

Последняя настороженность Виткина по отношению ко мне рухнула, когда он, поинтересовавшись, кто вел у нашей группы занятия по внутренним болезням, услышал ответ: «Карпельман Лия Леопольдовна». Эта фамилия сработала как пропуск в учреждение строгой отчетности. Виткин сказал: «Ну если Лия Леопольдовна, то все в порядке. От нее плохие кадры не выходят!».

В один из обеденных часов, когда перед Даниилом Ильичом и мной стояли тарелки с больничным борщом, я увидел из окна идущую к больнице знакомую пару. Это были мои согруппники, которые тоже получили распределение в Луговое. Фамилия их была Весловские. Будучи иногородними, они жили в общежитии, где и познакомились, а на шестом курсе поженились. Оба были рослые, светло-русые. Ирина, его жена, училась со мной в одной группе с первого курса, а Алексей был переведен в нашу группу уже на шестом курсе. Он был импульсивным, общительным, она – очень сдержанной, замкнутой. В студенческое время, уже поженившись, они частенько ссорились. Причем это происходило всегда внезапно. Как‐то в перерыве занятий Весловские сидели на диване, и Алексей вдруг взорвался, заметив недовольное выражение лица жены. Не обращая внимания на окружающих, он заорал: «Что?! Что опять не так?! Что опять не так сделал?!». Ответом было молчание и недовольно сморщенный нос Ирины. И в последующем с его стороны такие вспышки гнева, не посвященному казавшиеся немотивированными, происходили частенько и подчас приводили к нешуточным конфликтам не только с женой.

Один из инцидентов произошел на цикле по эндокринологии. Преподавательница, которая вела предмет, имела неосторожную привычку тошнотворно-неприятно растягивать при произношении слова, сдабривая производимый этим эффект ехидно-натянутой улыбкой. И я внутренне был солидарен с Весловским, что переносить изо дня в день такой пустячок было действительно трудновато, если начать еще сильно концентрировать на нем внимание. Алексей не выдержал. Сначала он вскакивал со стула, как только объявлялся перерыв и преподавательница исчезала за дверью, начинал нешуточно возмущаться и примерять к ней разные эпитеты. Все сначала над ним дружелюбно подтрунивали, потом на его все усиливающиеся тирады стали удрученно помалкивать, а затем, в ответ на его не прекращающиеся выпады, уже с раздражением стали приводить контраргументы и выговаривать: что мало идиотской улыбочки эндокринологички, еще и он в перерыв не дает расслабится. Весловский перешел в наступление. Он начал на занятиях в раздраженной и грубой форме пускать реплики, невпопад замечания в адрес «эндокринологини» и вскоре вовсе открыто демонстрировать свое раздражение. У преподавательницы, в свою очередь, быстро исчезла с лица улыбочка и вместо нее появилось гневливо-надменное выражение. Началось неравное противостояние от трагического исхода которого спасло только окончание цикла.

Я, зачерпывая алюминиевой ложкой из красной жижи ломтики картошки и капусты, поглядывал на приближающихся к зданию коллег. Доедая хлеб и борщ, вспомнил, как в прошедшую зиму во время одного из занятий студенту было сказано провести у больного пальпацию селезенки и определить ее размеры. Когда он выполнил задание, прозвучало: «Молодец. Пять». И вся группа вслед за преподавателем отправилась на выход. В коридоре я увидел, как Весловский подбежал к преподавателю и недовольным тоном спросил: «А за что вы ему поставили пять?!».

– За пальпацию и перкуссию. Он все правильно сделал.

– И что?! За это пять?! – возмущенно сказал Алексей.

– Да-а, – с недоумением отозвалась преподаватель.

Это был не единственный случай столь ревнивого отслеживания чужих скромных успехов.

Я подтянул к себе жиденький компот и отхлебнул глоток. В это время Весловские исчезли из поля зрения. Им, как семье, сразу дали двухкомнатную квартиру, а через несколько месяцев у них родился ребенок. Ирина ушла в декретный отпуск. В последующем наши пути с Алексеем редко пересекались.

Не успел я отработать и месяца, как меня вызвало руководство и сказало, что на время учебы заведующей инфекционным отделением мне поручается важный участок работы. Я должен вести всю взрослую половину этого отделения.

Инфекционное отделение находилось в отдельном двухэтажном здании в десяти шагах от главного корпуса. На втором этаже лечились дети, на первом – взрослые. Инфекционистом, отправившимся на учебу, была большая мадам с симпатичным лицом, на котором угадывалась сдержанная жизнерадостность. Ее карие круглые глаза с каким‐то легким любопытством и удивлением смотрели на окружающее, а полные губы призывно были накрашены яркой красной помадой. На вид ей было лет тридцать пять. Звали ее Клавдией Филипповной. Оказалась в Луговом не сразу после института. Со смешком Клавдия рассказывала: «На распределении «от балды» сказала комиссии: отправьте меня куда подальше. Члены комиссии на короткое время застыли в замешательстве, а потом с отеческой теплотой и лукавством в глазах спросили: в Якутию поедете? Я недолго думая: поеду. Мой ответ вызвал сразу радостное оживление. Ну и поехала.

Дело‐то было летом. Здесь, когда уезжала, было плюс двадцать пять, а в Якутию приехала – там холодрыга, плюс десять. Я в босоножках и летнем платье. В Якутске выяснилось, что до моего места распределения надо ехать еще триста километров. Приуныла. Решила: пойду к местному начальству. Зашла. Думаю: надо к русскому, он лучше поймет. Смотрю: на двери табличка, написано: Иван Иванович Иванов. Я обрадовалась. Стучу в дверь, захожу и вижу: за столом сидит что ни есть настоящий чукча. У меня душа в пятки упала, я в слезы… Короче, собралась и сюда». Ее пышнотелость затряслась от добродушного смеха: «Ой, и дурой была-а». Клавдия Филипповна относилась к тому типу женщин, которые как бы постоянно находятся в ожидании жениха и в то же время чувствуют, что он так и не появится. И от этого у них всегда перемешано веселье с грустью, а грусть с весельем.

Может быть, надежда на устройство личной жизни еще не покидала Клавдию, поэтому она частенько уезжала в разные города на стажировки. Сейчас был как раз такой случай. Руководство предоставляло ей такую возможность. На время ее отсутствия присматривать за детьми определили молодую педиатра, а за взрослыми – меня. Надо ли говорить, что я был далеко не в восторге от открывающихся перспектив оказаться вдруг инфекционистом.