Полная версия

ЕГЭ по обществознанию: вся теория по Кодификатору

Наука – социальный институт, занимающийся выработкой и систематизацией новых объективных знаний.

Паранаука – околонаучное знание (загадочные, непонятные, недоказанные положения, например, «Человек рождается со сферическим биополем»). Будем отличать ее от лженауки, сознательно вводящей познающего субъекта в заблуждение.

Признаки научного знания:

– проверка на практике (возможность использовать в реальном мире),

– объективность (не зависит от мнения),

– логичность (соответствует законам мышления),

– доказуемость (есть возможность убедиться в истинности),

– готовность к рациональной критике и перепроверке,

– развитый понятийный аппарат (термины) и методология (методы: эксперименты, классификации и др.),

– обобщенность знаний (использование абстрактных понятий, например, «параллелограмм»),

– универсальность (предметом может стать любое явление действительности),

– системность (непротиворечивость),

– воспроизводимость результата в одних и тех же условиях (выведение закономерностей – устойчивых взаимосвязей между предметами реального мира).

Функции науки:

– познавательная (сообщает новые сведения о мире),

– мировоззренческая (создает научную картину мира),

– прогностическая (дает возможность предвидеть будущее),

– социальная (помогает людям),

– производственная (выступает двигателем производственного прогресса).

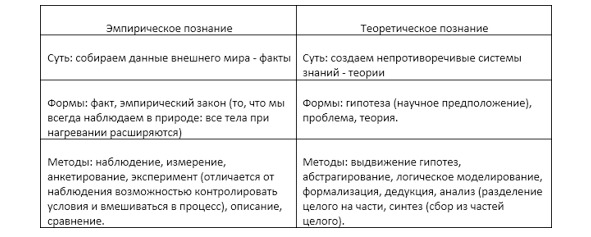

Научное познание осуществляется на двух уровнях

Теоретическое познание пользуется результатами эмпирического, это позволяет теориям быть объективными и доказуемыми.

Классификации наук:

– по применимости на практике: фундаментальные (философия), прикладные (инженерия).

– по объекту: точные (о цифрах: математика), естественные (о природе: физика, биология), технические (машиностроение, материаловедение), социально-гуманитарные (об обществе и человеке).

Особенностями социально-гуманитарных наук являются:

– динамичность объекта познания,

– полипарадигамальность (различие точек зрения),

– ограниченность применения эксперимента,

– осложненность восприятия социальными факторами, влияющими на ученого (элемент субъективности).

В современном обществе роли науки очень велика, у ученых есть большие свободы для изысканий, и соотвественно, возрасла социальная ответственность науки за свои открытия и их последствия ввиду противоречивости научного прогресса.

Российская наука стоит перед большими вызовами:

– исчерпание возможностей экономического роста России;

– демографический переход, обусловленный увеличением продолжительности жизни людей, изменением их образа жизни, и связанное с этим старение населения;

– возрастание антропогенных нагрузок на окружающую среду;

– потребность в обеспечении продовольственной безопасности и независимости России;

– качественное изменение характера глобальных и локальных энергетических систем;

– новые внешние угрозы национальной безопасности;

– необходимость эффективного освоения и использования пространства)

Научный прогресс важен для России, поэтому выделим основные направления ее научно-технологического развития:

– высокоэффективная и ресурсосберегающая энергетика (например, в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» идёт работа над созданием более защищенных атомных реакторов и технологией вторичного использования ядерного топлива);

– превентивная и персонализированная медицина (например, «Государственный научный центр «Вектор» решает задачи по разработке методов профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний, создал вакцину от коронавируса);

– высокопродуктивное и устойчивое к изменениям природной среды сельское хозяйство (например, в Российском государственном аграрном университете идёт успешная работа по выведению отечественных высокоурожайных сортов и гибридов зерновых культур, которые заменяют семена от иностранных компаний);

– безопасность получения, хранения, передачи и обработки информации (например, Институт проблем передачи информации РАН провел исследование и разработку протоколов для перспективных беспроводных сетей);

– интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы, включая автономные транспортные средства (например, в Иннополисе состоялся запуск первого в Европе беспилотного такси);

– укрепление социокультурной идентичности российского общества и повышение уровня его образования (например, «Институт археологии и этнографии СО РАН» занимается исследованием первоначального заселения Земли, этногенеза и традиционных культур, обнаружил новый вид человека);

– адаптация к изменениям климата (например, Институт глобального климата и экологии удовлетворет потребности государства, общества, юридических лиц и граждан в информации о состоянии климата).

1.13 ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ. РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. ЗНАЧЕНИЕ САМООБРАЗОВАНИЯ

Образование – социальный институт, связанный с передачей знаний и навыков от поколения к поколению.

Функции образования (его общественная значимость и личностный смысл):

– социализация (воспитывает личность),

– воспитательная (формирует навыки поведения),

– интегративная (объединяет людей),

– экономическая (дает профессию, с которой человек выходит в экономику),

– канал социальной мобильности (помогает подняться в своем статусе),

– обучение основам наук,

– культурная (вводит в мир культурных ценностей).

Основаные направления (тенденции) в современном образовании, обеспечивающие получение эффективных в условиях информационного общества навыков:

– гуманизация – индивидуальный подход, ученик как равный субъект в образовании, внимание к личности, ее нравственности и здоровью (поставили пандусы для инвалидов у школы),

– гуманитаризация – большее количество гуманитарных предметов (у физиков добавили 2 часа философии в неделю),

– компьютеризация (использование цифровых образовательных ресурсов: электронного журнала, образовательных платформ),

– интернационализация – взаимодействие систем образования разных стран (программы обмена студентов с азиатскими странами),

– рост продолжительности (я училась 10 лет, а вы уже 11),

– непрерывность (после школы вуз, после вуза повышение квалификации всю жизнь),

– демократизация – доступность образования всем слоям общества (а не только аристократам, к примеру),

– профилизация (возможность обучения по различным учебным планам и программам, обеспечивающим специализацию).

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.

Уровни российской системы образования:

– общее:

1) дошкольное образование;

2) начальное общее образование (1—4);

3) основное общее образование (5—9) является обязательным;

4) среднее общее образование (10—11).

– профессиональное:

1) среднее профессиональное образование;

2) высшее образование – бакалавриат;

3) высшее образование – специалитет, магистратура;

4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации.

Кроме этих уровней существует дополнительное образование (кружки, музыкальная школа). Дополнительное образование направлено на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования.

Система образования включает в себя:

1) федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования, образовательные программы;

2) организации, осуществляющие образовательную деятельность, педагогических работников, обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

3) федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования;

4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, оценку качества образования;

5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования.

В современном обществе особое значение имеет самообразование – приобретение человеком нужных ему знаний, навыков и умений посредством самостоятельных занятий вне учебного заведения и без помощи преподавателя. Непрерывное образование и развитие личности возможно только при включении элементов самообразования, которое и требует, и развивает организованность человека, его способность планировать действия и достигать своих целей.

1.14 РЕЛИГИЯ, ЕЁ РОЛЬ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА И ЧЕЛОВЕКА. МИРОВЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ. ЗНАЧЕНИЕ ПОДДЕРЖАНИЯ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО МИРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. СВОБОДА СОВЕСТИ

Религия – социальный институт, связанный с верой в сверхъестественное.

Теология – наука о религии.

Структура религии:

– вера – принятие религиозных постулатов без доказательств,

– практика – молитвы, обряды (венчание, отпевание и т. д.),

– символика (крест, бинди),

– религиозное мировоззрение (целостная картина мира и места человека в нем),

– объекты поклонения (святые места, иконы, церкви),

– религиозные нормы (крестить детей, соблюдать пост, носить хиджаб).

Функции религии:

– регулятивная (дает правила жизни в обществе, побуждает к усвоению позитивных нравственных ценностей, достойному поведению),

– контролирующая (могли и на костре сжечь в случае чего),

– интегративная (объединяет верующих),

– дезинтегративная (может и разделять людей, провоцировать войны),

– коммуникативная (передает информацию, является средством общения верующих),

– легитимирующая (узаконивает в общественном сознании правителей – представителей Бога),

– компенсаторная (придает смысл происходящему с человеком, снимает социальное и душевное напряжение),

– мировоззренческая (дает целостную картину мира и места человека в нем).

Виды религий:

1. ранние формы (в традиционном обществе):

– тотемизм – поклонение общины своему мифическому предку (растению или животному, например, корове),

– анимизм – вера в существование душ отдельно от тел (привидения, духи),

– фетишизм – вера в сверхъестественные свойства предметов (талисман, лечебная икона);

2. национальные (выделяют конкретную нацию, являются основой ее религиозной жизни): иудаизм, индуизм, синтоизм, конфуцианство, англиканство и т. д.;

3. мировые (последователи по всем миру, космополитизм, надэтнический характер, проповедуется эгалитарность – равенство всех людей независимо от происхождения):

– буддизм (самая древняя из мировых), имя бога отсутствует, но можно «пробудиться» и стать Буддой, главная книга называется Типитака,

– христианство, имя бога – Бог, книга – Библия, христианство разделяется на ветви: католицизм, православие, протестантизм,

– ислам (самая молодая), имя бога – Аллах, книга – Коран.

Важно знать следующие понятия:

Атеизм – отрицание существование бога.

Монотеизм – вера в одного бога (например, как в христианстве).

Политеизм – вера в множество богов (как в Древней Греции).

Секуляризация – снижение роли религии в жизни общества.

Конфессия – ветвь в религии (например, в христианстве выделяют Правлославие, Католицизм, Протестантизм).

Свобода совести – право человека исповедовать любую религию или быть атеистом.

Светское государство – государство, в котором отсутствует обязательная религия.

Российская Федерация является светским многонациональным и многоконфессиональным государством, поэтому большое внимание уделяет поддержке межнконфессионального мира. Признается право на свободу совести и вероисповедания, создание религиозных объединений. Религиозным объединением в РФ признается добровольное объединение в целях совместного исповедания и распространения веры. Запрещаются деятельность религиозных объединений, цели и действия которых противоречат закону.

Тайна исповеди охраняется законом. Священнослужитель не может быть привлечен к ответственности за отказ от дачи показаний по обстоятельствам, которые стали известны ему из исповеди.

1.15 ИСКУССТВО, ЕГО ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ. ОСОБЕННОСТИ ИСКУССТВА КАК ФОРМЫ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ. ДОСТИЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ИСКУССТВА

Искусство – это социальный институт, занимающийся усвоением и созданием эстетических ценностей, восприятием мира через чувства и образы.

Особенность искусства в его субъективности, так как воспринимается каждым человеком по-разному и требует включения воображения.

Эстетика – это наука об искусстве.

Виды искусства:

– пространственные (изображены на пространстве, например, живопись, архитектура),

– временные (композиция разворачивается во времени, например, музыка),

– зрелищные (занимают и пространство, и время, например, театр, кино).

Функции искусства:

– социализация (воспитывает личность),

– эстетическая (формирует вкусы человека),

– гедонистическая (доставляет удовольствие),

– компенсаторная (является утешением),

– познавательная (дает возможность узнавать что-то новое),

– ценностная (содержание конкретных произведений ориентирует людей в существующей системе социальных норм и ценностей),

– общественно-преобразующая (может вдохновлять людей на политические действия).

Среди достижений современного росиийского искусства можно выделить:

– архитектура в стиле хай-тек (небоскребы Москва-Сити, мост на остров Русский),

– храмы (Храм-на-Крови в Екатеринурге, Успенский собор в Омске),

– памятники (памятник маме в Тюмени, Памятник патриарху Гермогену в Москве),

– музеи (Ельцин Центр в Екатеринбурге, Музей «Гранд Макет Россия» в Санкт-Петербурге),

– кино («Левиафан» А. Звягинцева, «В тумане» С. Лозницы с победами на международных фестивалях),

– музыка («Believe» Д. Билана, «A Million Voices» П. Гагариной, с победой и вторым местом на Евровидении).

2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА / ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ

2.1 РОЛЬ ЭКОНОМИКИ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА. МИКРОЭКОНОМИКА, МАКРОЭКОНОМИКА, МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА. ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ. ОГРАНИЧЕННОСТЬ РЕСУРСОВ. КРИВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЫБОР. ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ

Экономика – это сфера деятельности, связанная с производством, обменом, распределением и потреблением благ.

Тут мы сразу видим все 4 стадии экономического процесса: произвели – обменяли – распределили – потребили, вырастили помидор – поменяли на огурец – поделили пополам – съели.

Есть 2 смысла понятия «экономика»:

1. Экономика как хозяйство. Речь идет о самой экономической деятельности (Петя открыл магазин).

2. Экономика как наука. Изучение экономической деятельности (Ученые разработали теорию причин инфляции).

Экономикс – это комплекс экономических наук. Предмет экономики – удовлетворение материальных потребностей общества в условиях ограниченных ресурсов.

Экономика занимает особое место среди наук об обществе и взаимодействует с ними:

– с политологией (помогает государству обеспечивать население достойным уровнем жизни),

– с правом (право регулирует вопросы собственности, защищает экономические отношения),

– с социологией (которая изучает состав населения и помогает прогнозировать спрос).

Методы экономической науки:

– построение экономических моделей и графиков,

– выбдвижение гипотез,

– формулирование экономических законов,

– сравнение количественнх показателей,

– исторический анализ.

Уровни экономической науки:

• микроэкономика занимается вопросами фирм (коммерческих организаций), домохозяйств (семей), а также отраслей. Здесь мы будем говорить об экономическом выборе, об издержках фирмы и т. д.

• макроэкономика занимается вопросами страны и крупными экономическими понятиями (инфляция, безработица в масштабах страны)

Иногда отдельно выделяют мировую экономику, которая изучает международню торговлю и управлением финансовыми потоками, а также процессы, влияющие на экономики многих стран (мировой финансовый кризис).

Экономика решает проблему обеспечения общества благами в условиях ограниченных ресурсов. Какими они бывают:

– природные (полезные ископаемые, вода, земля),

– трудовые (рабочая сила),

– капитал (деньги, средства проиводства).

Главные вопросы экономики связаны с экономическим выбором в условиях ограниченных ресурсов:

– что производить?

– как производить?

– для кого производить?

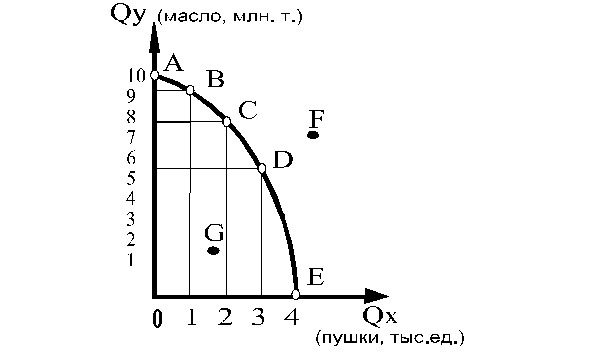

Ограниченность ресурсов можно проиллюстрировать кривой производственных возможностей – графиком, показывазывающим различные комбинации двух товаров или услуг, которые могут быть произведены на максимуме производственных возможностей.

Здесь мы можем распределить наши усилия по производству масла и пушек в следующих эффективных вариантах:

– 10 т. масла и 0 т. пушек (А)

– 9 т. масла и 1 т. пушек (В)

– 8 т. масла и 2 т. пунек (С)

– 6 т. масла и 3 т. пушек (D)

– 0 т. масла и 4 т. пушек (Е)

Точка F является недостижимой (находится за границей производственных возможностей: мы не можем сделать 7 т. масла и 5 т. пушек), G является нерациональной (произведя 2 т. масла и 2 т. пушек, мы сделаем меньше, чем могли бы).

Экономический выбор – это выбор наилучшего из альтернативных вариантов, при котором потребности удовлетворяются максимальным образом в условиях ограниченности ресурсов.

Роль экономики в том, чтобы обеспечить общество необходимыми благами.

Благо – это то, что удовлетворяет потребность. Классификации благ:

по удовлетворяемой потребности:

– материальные (одежда, здания, транспорт),

– нематериальные (патенты на изобретение, произведения искусства);

по форме:

– товары (стол) – продукты, произведенные на продажу,

– услуги (стрижка) чаще всего используются прямо в момент приобретения;

по собственности:

– свободные (даровые) – неограниченные, доступные, не кончаются от их потребления, например, солнечный свет,

– экономические – ограничены, поэтому мы их покупаем и продаем:

а) частные (квартира Маши),

б) общественные – то, что создает государство для удовлетворения потребностей населения, не кончаются от их потребления (скамейка в парке, больница, дорога), неделимые, неконкурентные, нерыночные.

Чистые общественные блага (используются обществом безгранично): правопоядок, защита государственной границы, свет маяка и т. д.

Смешанные общественные блага (используются ограниченно): общественный транспорт, здравоохранение, школьное образование и т. д.

2.2 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА. СОБСТВЕННОСТЬ. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ СОБСТВЕННОСТИ

Экономический институт – это способ взаимодействия людей, обеспечивающих удовлетворение общественных потребностей в экономических благах.

Чем развитее экономические институты, тем лучше удовлетворены потребности общества и тем оно благополучнее.

К экономическим институтам относятся:

– производство – процесс создания благ,

– обмен – процесс, в ходе которого мы меняем продукт на другой продукт (бартерный обмен) или деньги (обмен через рынок, торговля),

– распределение – разделение результата производственного труда между выгодоприобретателями (по потребностям, по вкладу в результат, в равных долях)

– потребление – процесс использования благ,

– рынок – механизм обмена между покупателем и продавцом,

– собственность и др.

Собственность – отношения между экономическими субъектами по поводу принадлежности благ.

Объектами собственности могут выступать как материальные (земля, деньги, ценные бумаги, вещи и т. д.), так и духовные ценности (интеллектуальная собственность).

Экономическое содержание собственности:

– владение

– управление

– контроль

Оно напрямую связано с правами собственника (юридическим содержание собственности):

– владение (право держать имущество у себя: на корову можно смотреть),

– пользование (право извлекать полезные свойства: корову можно доить),

– распоряжение (право определять судьбу объекта: из коровы можно сделать бургер).

Формы собственности по Конституции РФ:

– государственная (например, РЖД),

– муниципальная (собственность города или села, например МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение),

– частная (собственность лица, физического или юридического).

Еще одна классификация форм собственности:

– общая (государственная, общинная, муниципальная, коллективная),

– частная (семейная, индивидуальная),

– смешанная (акционерная, ООО).

Способы изменения формы собственности:

– приватизация (перевод государственной в частную),

– национализация (перевод частной в государственную).

2.3 ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Экономическая система – принципы, по которым распределяются ограниченные ресурсы для удовлетворения потребностей общества.

Типы экономических систем:

– Традиционная. Распространена в традиционном обществе, коллективная общинная собственность, натуральное сельское хозяйство, ручной труд, отсталые технологии, производство для себя, бартерный обмен, внеэкономическое (насильственное) принуждение к труду.

– Командная (плановая, административная, централизованная).

Государственная собственность, государство решает вопросы планирования, распределения, ценообразования, дефицит (так как государство очень медленно реагирует на рост потребностей), полная занятость (выпускников распределяют после учебных заведений), нет открытой инфляции (производители не могут поднимать цены).

– Рыночная. Есть частная собственность (государственная сохраняется, но уже не на все), свободное предпринимательство, цены определяются соотношением спроса и предложения, производители конкурируют за спрос, нет дефицита, но есть безработица, инфляция, цикличное развитие экономики.

– Смешанная. Дело в том, что нигде нет абсолютно рыночной экономики, так как государство всегда вмешивается в интересующие его сферы (создает общественные блага, не дает продавать несовершеннолетним алкоголь, собирает налоги и т. д.) Поэтому в смешанной экономике влияние имеют и рынок, и государство. В ЕГЭ часто под смешанной экономикой нужно подразумевать рыночную и наоборот.

2.4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЁ СУБЪЕКТЫ. ДОМАШНИЕ ХОЗЯЙСТВА, ПРЕДПРИЯТИЯ, ГОСУДАРСТВО. ПОТРЕБЛЕНИЕ, СБЕРЕЖЕНИЯ, ИНВЕСТИЦИИ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ. РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛЮДЕЙ В ЭКОНОМИКЕ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СВОБОДА И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Экономическая деятельность – активность человека и общества, направленная на наполнение запасов экномических благ, которые обеспечивают удовлетворение его потребностей.

У нее есть экономические объекты и субъекты.

Экономические объекты, необходимые для экономической деятельности (производственные помещения, склады, связь, транспортное сообщение и др.) составляют экономическую инфраструктуру общества.

Экономические субъекты:

– домохозяйства (люди, семьи).

Основные признаки домохозяйства: совместное принятие экономических решений, наличие единого бюджета, совместное проживание и потребление, ведение единого хозяйства.