Полная версия

Пластиковые сердца

Комната была окутана тишиной. Её наполнял еле уловимый аромат пластика – нового, почти стерильного, будто ждущего свою первую историю.

На стене мерцала проекция Фюрера. Его лицо оставалось неподвижным как икона, лишённая времени. Глаза светились не добротой и не угрозой, а напряжённым ожиданием. Этот свет предвещал неизбежное – либо правду, которую все примут, либо беду, которую уже некому будет объяснить.

– Доброе утро, мой Фюрер! – сказал Оскар, глядя вверх. Он повторял эти слова каждый день. Не потому что в них была необходимость, а потому что без них не оставалось никакой возможности продолжать. Они стали ритуалом, поддерживающим ритм его существования.

Оскар чистил зубы в ванной. Его движения были отточенными, привычными, не требующими мыслей. Из встроенных динамиков доносился голос, читающий проповедь:

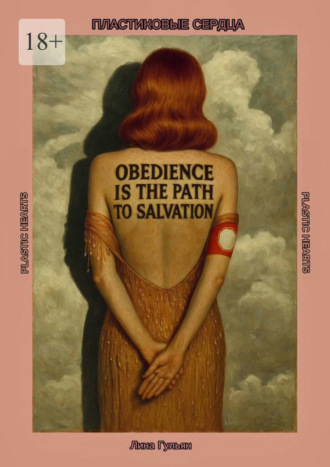

Истина в преданности.Красота в чистоте.Подчинение – путь к спасению.Зубная паста оставляла во рту освежающий вкус мяты, перемешанный с чем-то искусственным, почти химическим – таким, что напоминало патриотизм. Иногда ему казалось, что если случайно проглотить пасту, можно стать чище изнутри.

На кухне было тихо. Лишь кофеварка изредка подрагивала, издавая пульсирующее шипение. Мать Оскара стояла у плиты, как часовой, не отвлекаясь от своих утренних задач. Оскар вошёл и остановился на пороге. Он всегда ждал полсекунды – молча, без жеста. Так было правильно.

– Ты проснулся вовремя. – сказала она, не оборачиваясь. Голос звучал чётко, без приветствия, но и без холода.

– Я не ставил будильник. – ответил он.

– Значит, система в тебе уже работает.

Она выглядела сосредоточенной, как человек, который придерживается правил и не терпит отклонений. Для неё их дом был маленьким отражением порядка, которому она верила так же, как в утренний кофе.

Оскар завтракал в тишине. Еда почти не имела вкуса, но зато была одобрена Советом Лояльности. На упаковке изображалась улыбающаяся семья: отец, мать, двое детей и чёрно-белый пёс, выведенный генетиками из Министерства Селекции.

На улице он маршировал в Обершуле. Он не шагал – маршировал. Так его учили. Спина оставалась прямой, взгляд – уверенным, а внутри звучал запрограммированный ритм. Казалось, он уже стал кем-то. Хотя ему было всего шестнадцать, и он всё ещё не умел плакать.

– Хайль, Оскар! – воскликнула девушка, проходившая мимо, её голос звучал уверенно, почти с вызовом.

– Хайль, Лина! – Оскар слегка улыбнулся, но его взгляд оставался серьёзным.

Она остановилась, сделала шаг ближе, и, наклонившись чуть вперёд, прошептала едва слышно:

– Рихтер… вчера перепутал. Вместо «Хайль» сказал просто «Привет».

Оскар чуть нахмурился, как человек, который уже понял, что за этим последует.

– Ему оформили выговор. – продолжила Лина. Её голос не дрожал, но в нём была особая осторожность.

Оскар посмотрел прямо перед собой. В этом взгляде не было удивления. Только внимательная тишина.

– Один из кураторов сказал, что это начало «идейной деградации». Так теперь это называют.

– Ты не боишься говорить об этом?

– Я не говорю. Я предупреждаю. – Лина отступила на шаг и выпрямилась.

На её лице снова появилась формальная улыбка, точная и официальная. Как будто ничего не было.

В классе пахло хлоркой. Холодный, резкий запах висел в воздухе, придавая всему происходящему ощущение стерильности и контроля.

У доски стоял герр Клаус. Он говорил о Первом Триумфе – дне, когда Америка приняла Арийский курс. Его голос звучал медленно и весомо, каждая фраза была выточена, как табличка на мемориальной стене. Он не объяснял, не спорил, не убеждал. Он произносил. Это называлось «исторической необходимостью».

Оскар записывал каждое слово, не потому что требовалось, а потому что в этих фразах была своя структура – законченная, с уверенностью, от которой внутри становилось тише. Ему нравилось, как история укладывалась в предложения: чётко, без сбоев, с ритмом, напоминающим марш по кафельному полу.

– Что бы вы сделали, если бы родились до Победы? – спросил герр Клаус, каждое его слово было выточено для воспитания дисциплины. Он смотрел на класс, держа руки за спиной, ожидая ответа.

– Сражался бы! – ответил Оскар резко, почти с вызовом.

– Я бы старалась быть нужной. – сказала Лина с такой уверенностью, будто заранее прорепетировала ответ перед зеркалом. – Пошла бы работать в санитарный корпус.

Она улыбнулась. Правильно и чётко, как лицо с рекламного щита. Но в глубине ее взгляда таился тонкий излом, нарушающий внешнюю безупречность.

После школы Оскар зашёл в Кафетерий. Полы сияли с такой навязчивой чистотой, что казались частью фабричной упаковки – прозрачной, глянцевой, предназначенной не для человека, а для чего-то более совершенного.

Он заказал органический протеиновый батончик. Система распознала его лицо, и лента выдала питание без звука. Обёртка была почти невесомой с единственной гравировкой: одобренный номер рациона и код чистоты.

Вкус был, как всегда, едва уловимым, без сюрпризов, но именно это ему и нравилось. В АША даже еда была дисциплинирована, её уравновешенность становилась частью системы. Оскар чувствовал себя шестерёнкой, крошечным элементом в идеальном механизме. И в этом состоянии было нечто неожиданно успокаивающее.

На обратном пути домой он заметил чёрный фургон, который остановился на соседней улице. У машины не было окон, только грубые тёмные линии, которые делали её частью пейзажа, но одновременно вырывали из реальности.

Дверь фургона скрипнула, и один силуэт вышел. Тот, кто вышел, двигался уверенно, будто выполнял давно отточенную функцию. Тот, кто вошёл, исчез без колебаний. Всё случилось молча, с пугающей точностью. Никто не сказал ни слова. Никто не задал вопросов. Никто не осмелился бы.

Оскар поправил воротник и улыбнулся.

Фюрер знает, что делает. Он повторил это себе. Гораздо громче, чем раньше. Но всё не до конца верил в эти слова.

20. СВОБОДА – ЭТО ОТКЛОНЕНИЕ

Утро, как всегда, начиналось с тишины, которую никто больше не пытался заполнить. Оскар шагал по коридору, где стены тонули в приглушённой палитре серо-зелёного оттенка, олицетворяя беззвучное погружение в забвение. Это был третий коридор – тот, где окна всегда оставались матовыми, будто реальность за стеклом нуждалась в предварительной цензуре. Мир за ними казался расплывчатым и неуверенным в себе.

Урок начинался так, как начинались все уроки в последние несколько лет: без предварительных знаков, без приглашений. Звонки отменили – слишком грубый способ сообщать о времени. Ученики просто сели, одновременно и молча, двигаясь по какой-то общей внутренней инструкции, о которой никто не говорил вслух.

Фрау Мариэтта фон дер Варт, неизменно облачённая в костюм цвета потускневшего металла, с глазами, способными отражать лишь холодное сияние экранов, нажала на кнопку, запуская хронофильм с заголовком «Альтернативная Америка, 1970».

Из колонок посыпался шум – пыль, лица, обрывки флагов, дети, говорящие так, как будто забыли, что кто-то должен их слушать. Всё двигалось, всё сыпалось, как жесткий диск на грани поломки. Никакого монтажа. Никакой иерархии. Просто поток. Просто «было вот так».

Хронофильм мерцал, чёрно-белый, зернистый, будто передавал не изображение, а память, выцветшую от слишком долгого существования. Всё двигалось, но размыто, как застывший поток времени, который никто не успел зафиксировать.

Мужчина с длинными спутанными волосами подошёл к камере, держа плакат с истёртыми краями. Тёмные буквы выступали на фоне выцветшей бумаги, текст дрожал в потоке помех: «Время – это иллюзия, но любовь реальна».

Позади него шагнула девушка – её косы тянулись тонкими линиями по плечам, лента вокруг головы сливалась с тенью. Она остановилась рядом, мужчина положил руку ей на плечо, а она, не моргнув, посмотрела прямо в объектив. Затем она подняла средний палец – точный жест, прорезавший фоновые искажения, словно единственная деталь, не подвластная рассыпавшейся плёнке.

– Она похожа на Лину. – произнёс Оскар вслух, хотя ему казалось, что он сказал это про себя.

Лина взглянула на экран, углы её губ дрогнули.

– Я не такая нестабильная.

В этой школе не говорили «неправильно», говорили «нестабильно». А «нестабильность» была почти бранным словом.

Хронофильм продолжал идти. Кадры всплывали медленно, один за другим, как тени на стене. Оскар смотрел не моргая. Фильм ощущался не как история, а как текстура времени, запертая в экране. В нём было что-то странное, неуловимое. Оскар чувствовал это всем телом, но не мог объяснить.

Между уроками был обед. Ханна, его старшая сестра, сидела у окна, погруженная в свои мысли. Она казалась уже сформированной, словно черновик, доведенный до чистовой версии. Но в ее жестах всё ещё угадывалась подростковая неуклюжесть, замаскированная выправкой.

Свет ложился на её лицо мягко и рассеянно, словно проходил сквозь фильтр, стирая лишние детали и делая её облик чуть менее реальным.

На столе перед ней стоял стакан воды, ровный и прозрачный до неправдоподобия, суп с идеально гладкой поверхностью и двенадцать макарон, выложенных в строгую геометрию, как экспонаты на витрине.

Они заговорили неспешно.

– Сегодня показывали Альтернативную Америку. – произнёс Оскар.

– Видела. Шумные. – ответ Ханны прозвучал как заранее отрепетированная реплика.

– Один ребёнок плюнул на флаг. – добавил он, фиксируя это как запись в протоколе.

– Я бы его стерла. – спокойно заключила Ханна, как если бы обсуждала неисправность в системе, а не действия человека.

Диалог был идеально гладким, как вербальный эквивалент передачи данных, лишённый эмоций и задержек.

Улыбки на их лицах возникли одновременно. Это не было ни радостью, ни сарказмом, а чем-то средним – тихим подтверждением того, что в этом мире понятия «смешно» и «правильно» давно слились воедино. Они улыбались потому, что понимали: согласие укрепляет стабильность хотя бы в пределах этих четырёх стен.

Следующий урок назывался «Геометрия Доверия».

На доске перед учениками появилась окружность – безупречный круг, нарисованный светом проектора. В самом центре была маленькая точка. Без подписей и объяснений. Она просто существовала. Всё в этом уроке казалось очевидным заранее, словно вопросы уже были запрещены самим замыслом.

Учитель, герр Эдуард Шпигельманн, спокойным голосом произнёс:

– Всё начинается с центра. Вы – линия. Центр – Фюрер. Доверие – это радиус.

Никто не переспросил и не удивился. Все приняли эти слова так, как принимают расписание или прогноз погоды – без эмоций, просто как данность. В этой школе так было всегда: чем меньше ты сомневаешься, тем тише проходит день.

Оскар взял ручку. Он вёл линию от края круга к точке в центре, даже не открывая глаз. Почти идеально ровно. Он тренировался дома – у него была специальная тетрадь, где на каждой странице был круг. Он проводил линии снова и снова, пока не научился делать это без ошибок, почти автоматически.

После урока не было обычной перемены. В расписании это время называлось Пауза Чистоты. Все знали, что она наступает, и никто не спрашивал, зачем.

Они молча шли в специальный зал. Свет там был мягкий, молочный, слегка размытый. Не было ни теней, ни ярких пятен. Всё казалось немного нереальным, как во сне. Они садились на одинаковом расстоянии друг от друга и одновременно закрывали глаза.

В тишине слышался метроном. Он щёлкал ровно, без спешки. Казалось, что время здесь было другим: не бегущим, а застывшим.

Щёлк. Щёлк. Щёлк.

А потом звучал голос – механический, лишённый эмоций, но необъяснимо гипнотизирующий.

Одна Линия.Одна Воля.Один Фюрер.Оскар сидел с закрытыми глазами и вдруг почувствовал что-то странное. Словно внутри что-то дрогнуло – не боль, не страх, даже не мысль. Просто лёгкое ощущение, что где-то – иначе. И это «иначе» он почему-то вспомнил, хотя раньше ему никто о нём не рассказывал.

Вечером Оскар стоял на коленях у кровати, как в детстве, как его учили. В темноте был виден только контур его тела, приглушённый свет фонаря с улицы скользил по стене. Он не молился Богу. В Бога он не верил никогда. Он шептал, почти беззвучно:

Фюрер, пусть я проснусь без отклонений.

Пусть я буду безупречен, как твоя воля.

Так он заканчивал каждый свой день – с глубокой верой в механизм и тихой надеждой на его безупречность. Это был его личный ритуал, акт самоочищения. Пароль, который он выдавал себе самому, чтобы утром снова получить доступ к системе.

Оскар ложился. Глаза закрывались не сразу, но тело уже подчинялось знакомому порядку вещей.

Во сне Оскар маршировал. Под его ногами была гладкая, идеально ровная поверхность, простиравшаяся до бесконечности. Вокруг тянулось Бесконечное Кольцо – горизонт, образующий замкнутую окружность.

Сверху, на фоне чистого и прозрачного неба, ему улыбался Фюрер. Его глаза сияли, как два мощных прожектора, его руки были подняты и плавно двигались, дирижируя ритмом шагов.

И всё шло правильно. Всё было стабильно. Так, как и должно было быть.

21. УТИЛИЗАЦИЯ

Ханна пришла домой поздно. В полумраке комнаты её красный браслет сиял, как ранение – яркий, агрессивный цвет, который почти кричал. Она бросила портфель на пол, и молча села за стол. Привычная рутина в этот момент трещала по швам.

– Где ты его взяла? – спросил Оскар, хотя знал ответ заранее.

– В медцентре. – коротко ответила Ханна.

– Проверка?

– Генетическая.

В комнате стало тише, воздух словно сжался, впитывая сказанное.

Она продолжала качаться на стуле, смотря на Оскара взглядом, в котором смешались знание и смирение. Она знала, что Оскар уже всё понял, даже если не хотел этого. Он понял, но надеялся, что ошибается.

Генетическая проверка – это не выбор. Это приговор. Это как космический тест на божественность, который ты проваливаешь ещё до того, как узнаёшь о нём. Ты либо подходишь, либо становишься статистикой.

– У меня отклонение… – сказала Ханна, прерывая ход его мыслей.

– Что? – переспросил Оскар, делая вид, будто не расслышал.

Ханна ненадолго отвела взгляд, словно сверялась с внутренним отчётом, и продолжила спокойным, почти безразличным голосом:

– Выяснилось, что у меня пролапс митрального клапана. Это врождённая особенность сердца, проявляется обычно ближе к совершеннолетию. Ничего серьёзного – просто лёгкие головокружения, повышенная утомляемость, иногда нехватка воздуха. Но по протоколам рейха это несовместимо с понятием абсолютной чистоты и надёжности. Я больше не могу служить. Теперь я официально неполноценная.

– Родители знают? – спросил Оскар, с трудом подавляя нарастающую тревогу.

– Пока нет. Результаты передадут им завтра днём. А через три дня об этом узнают все. И… будет утилизация.

Три дня. 4320 минут. Оскар внезапно осознал, как быстро утекает время. Каждая минута теперь напоминала звук капли, падающей из крана в пустую раковину. Этот звук сводил его с ума. 4320 минут – все, что осталось для его старшей сестры.

Ночь была тревожной и растянулась, словно тонкая плёнка между реальностью и неизведанным. Он сидел перед экраном, погружаясь в глубины сети, исследуя её темнейшие закоулки. Пальцы скользили по клавишам, и каждая буква была как шаг по зыбкому песку.

В конце концов он наткнулся на тайный канал, который ждал его терпеливо, как давно забытая истина. Впервые в жизни он набрал слово, которое никогда не произносил и о котором едва ли осмеливался даже подумать: «Sonderlinie». Это слово не просто означало «особая линия» – оно было шифром, вызовом для тех, кто больше не мог мириться с прямотой и предсказуемостью.

Его значение пронзало, как шёпот в тишине. «Sonderlinie» произошло от слова «Sonderkommando». Так называли евреев, которые работали в крематориях лагерей, чтобы продлить свою жизнь ещё на месяц. Они убирали тела, но сами знали, что тоже обречены. История почти не оставила следов их существования. Документы уничтожались, свидетелей не было.

«Sonderlinie» родилось из этого термина, став символом сопротивления предсказуемости, отказа следовать прямым линиям. Это был не просто код, а напоминание о прошлом, которое нельзя исправить, только признать.

Что-то опасное и необратимое скрывалось за экраном, как далекий свет маяка, который может привести к свободе или затянуть в чёрную бездну.

– Причина перехода на канал? – холодный голос в динамике звучал как проверка на прочность.

– Мне нужно спасти человека. – произнёс он, чувствуя, как каждое слово рассекает воздух, оставляя после себя раны, которые уже не затянуть.

Пауза длилась дольше, чем он ожидал, а потом голос вернулся, звуча с едва заметной ноткой сомнения:

– Ты сын Рейха. Ты уверен?

– Да. – сказал он, но теперь в его голосе не было прежней убеждённости.

С этого момента Оскар больше ни в чём не мог быть уверен. Раньше он смотрел на мир как на строгий механизм, действующий безотказно и правильно. Ровно до того момента, пока шестерёнки этого механизма не коснулись его самого. Теперь, когда холодные пальцы системы сжали горло его собственной сестры, он ощутил на себе то, что раньше происходило только с другими – далёкими, чужими людьми, всего лишь строчками в сводках новостей.

Стоило беде оказаться близко, стоило трагедии получить имя, голос и лицо, как пелена перед глазами начала медленно исчезать. Смысл службы, идеалы Рейха и улыбка фюрера, все эти слова, звучавшие прежде как аксиомы, теперь казались пустыми и жестокими. Вопросы, которых он раньше не задавал себе, теперь давили изнутри с неудержимой силой: зачем служить системе, если она так легко отказывается от человека, так легко стирает его одним движением руки?

Через три дня за его сестрой приедет чёрный фургон – и от мысли об этом Оскара охватывал ужас. Холодный, вязкий ужас, медленно распространяющийся по телу и отнимающий последнюю веру.

Любовь в рейхе преподносили как уязвимость. Но он понял, что это единственное, что делает людей сильными.

На утро Оскар взял ножницы. Он разрезал красный браслет Ханны на части. Металлический чип, встроенный в пластик, трещал и искрился, издавая звук, похожий на замирающий тревожный сигнал. Его пальцы дрожали, но он всё равно продолжал. Этот браслет был символом всего, против чего он теперь восстал.

И в этот миг Оскар осознал истину, которая была глубже, чем страх, глубже, чем структура самого мира. Система могла отнимать жизни, но она оставалась бессильной перед теми, кто не подчинялся. Подчинение не было путём к спасению. Подчинение было капитуляцией перед пустотой, и он больше не хотел быть её частью.

Его пальцы дрогнули, поправляя воротник, как будто этот жест был его вызовом – шагом, который отделяет свободную волю от навязанной дисциплины.

Оскар впервые почувствовал, что его слова стали не просто декларацией. Они стали актом сопротивления, вызовом всему, что угрожало уничтожить его человечность.

22. ЛИНИЯ, ПО КОТОРОЙ НЕ ХОДЯТ ПОЕЗДА

Они решили сбежать в три часа ночи, пока родители ещё спали. Дом казался другим в этот час: тихим, странно незнакомым и словно наполненным ожиданием чего-то необратимого.

У Оскара было то особенное выражение лица, которое бывает у людей, проснувшихся от слишком страшного сна. Ханна стояла у зеркала и молча собирала рюкзак, аккуратно складывая внутрь вещи, будто совершая ритуал, от которого теперь зависела вся её жизнь.

– Мы не можем просто уйти. – сказала она, не поворачиваясь к Оскару.

– Именно поэтому и должны. – ответил он.

Из кухни донёсся сухой, механический звук кофемашины. Громкий, резкий, неуместный, как напоминание о том, что их жизнь продолжалась по привычной траектории, пока они отчаянно пытались изменить её маршрут. Оба вздрогнули одновременно.

Бегство – это не акт героизма, подумал Оскар. Это постепенное стирание привычного кода: сначала сомнения, затем короткий щелчок, а после – пустота и лёгкость.

Он начал с адресов. Заброшенные форумы, едва теплящиеся в тёмных, забытых углах сети. Термины, вызывающие напряжённую дрожь: «Теневая платформа», «Петля Кассандры», «Радиомолчание». Никто не писал ничего напрямую, только символы и метафоры. Перевёрнутые часы, координаты без пояснений, шифры, понятные лишь тому, кто однажды узнал настоящий страх.

– Вот, – сказал он, показывая ей экран, – это может быть оно.

Ханна посмотрела. На экране была фотография старой скамейки, стоявшей посреди мрачного туннеля. Кто-то выцарапал на спинке фразу:

Всё, что ты боишься потерять, уже потеряно.

Координаты вели на заброшенную ветку метро – Sonderlinie, линию-призрак, которую уже давно вычеркнули из всех карт.

– И как мы туда попадём? – спросила Ханна, словно делая первый шаг к тому, что уже нельзя будет отменить.

Оскар зашёл на госпортал и выбрал запрос на ночную проверку систем вентиляции: якобы в их доме зафиксировано превышение уровня углекислого газа, и дети должны быть временно перемещены в распределительный центр до устранения неисправности.

Для системы это был стандартный протокол – всё автоматизировано, всё оформляется одной галочкой и электронным подтверждением. В такой процедуре не было ничего подозрительного: десятки подобных уведомлений отправлялись каждую ночь по всему району, и никто не вникал в детали.

– Ты думаешь, нас там кто-то ждёт? – спросила Ханна, когда они складывали вещи в рюкзаки.

– Нет. Но я думаю, там есть люди, у которых тоже есть причины находиться там. А причины – это всё, что у нас осталось.

Они выбрались из дома ещё до рассвета, когда электронные замки переключались в ночной режим энергосбережения, а камеры наблюдения уходили в слепую зону для еженедельной перезагрузки – об этом мало кто знал, но в архивных форумах хранились инструкции для тех, кто умеет читать между строк.

Они ушли, пока родители еще спали. Сквозь мокрые дворы, где лампы свистели и мигали, как если бы тоже были не согласны с происходящим.

Они двигались несколько часов, останавливаясь в тёмных дворах, где влажный воздух прилипал к коже, а город казался застывшим между сном и явью.

Иногда Ханна вытаскивала из рюкзака бутылку воды. Иногда Оскар проверял координаты на телефоне, где усталый экран подсвечивал новые точки маршрута. Время растягивалось, словно ночь не хотела отпускать их в утро.

К тому моменту, когда первый свет зацепил крыши домов, когда казалось, что всё позади, сирены внезапно прорезали тишину.

Гул машин Полиции порядка заполнил пространство, приближаясь так быстро, что каждый миг растягивался в бесконечность. Оскар и Ханна застыли, их дыхание стало коротким и сбивчивым.

Машина остановилась прямо рядом с ними, внезапно, как удар молнии. Фары осветили мокрый асфальт и их лица. Оскар почувствовал, как Ханна слегка напряглась рядом, её тишина стала громче, чем любые слова.

Дверь машины открылась. Оберлейтенант вышел, его взгляд был равнодушным, но слишком целенаправленным, чтобы не внушать тревогу. На груди поблёскивал знак – строгий, линейный, чёрный на фоне металла, с тиснёными буквами «ОРПО». Символ порядка, но порядка, где не оставалось места для шансов или прощения. На поясе висела кобура, как остаток старого времени – её присутствие казалось в большей степени ритуальным, чем функциональным. Его оружием был страх, а не пули.

– Куда вы идёте в такое время? – его голос был хриплым, как ломкий лед.

Оскар достал из внутреннего кармана аккуратно сложенный пропуск, распечатанный с госпортала: «Распоряжение о временной эвакуации несовершеннолетних – протокол вентиляционной инспекции №3662-А/23».

Там были все нужные данные: их имена, номера квартир, цифровые подписи управляющего сектором, отметка системы мониторинга, даже печать службы распределения. Всё выглядело безупречно.

Оберлейтенант быстро пробежался по тексту глазами, считывая не слова, а просто форму разрешения.

Он вернул документ почти автоматически, словно этот процесс повторялся уже сотни раз. В его движениях не было злобы, но и не было сочувствия.

– Уходите из района. Здесь небезопасно. Трое беглецов где-то рядом. Мы их преследуем.

Оберлейтенант оглянулся, затем вернулся в машину. Она исчезла, оставив за собой только слабый запах резины и растекающиеся звуки сирены.

Оскар и Ханна стояли неподвижно ещё несколько секунд, чтобы убедиться, что они всё ещё были целы. А потом снова начали идти – быстрее, сдержаннее, аккуратнее.

Они спустились в метро не через станцию, а через аварийный вход, которому было слишком стыдно называться дверью. Мусор и битое стекло, всё ещё хранящее отблески чужих жизней, лежали как осколки времени, которые никто не потрудился склеить. Металл рельсов пах чем-то старым, как будто он пытался сказать: «Я всё видел, но меня все забыли».