Полная версия

Моё разноцветное детство. Для детей и маленьких взрослых

Обомлев от счастья и гордости, я вошла в терем из поднятых рук!

Какое неземное блаженство!

Однако, детям наскучило.

Они стали в хоровод и запели другую, уже весёлую песню, сопровождая её особыми движениями, приседая и вставая. Мне показалось, что они пляшут сложный танец. Ведущий в центре круга смотрел, выжидал.

– На горе-то мак, ма-а-к,Под горою так-так!Маки, маки, маковицы,Золотые головицы,Маки, маки, маковицы,Золотые головицы!Становитесь, детки, в ряд,Посмотрим, созрел ли мак? – так пели дети в хороводе.А ведущий в кругу кричал:

– Нет, ещё зреет!

Тогда дети беспечно продолжали движения по кругу, приседая и вставая как по команде…

Но вдруг ведущий закричал в ответ:

– Созрел!

Все резво кинулись врассыпную! Все, да не все. Один мальчик поменьше – зазевался, ведущий коршуном кинулся на него и поймал. Теперь они ловили остальных уже вдвоём, втроём, вчетвером… И так до последнего, кто и стал новым ведущим.

В эту игру меня не взяли, слишком мала. Пока все носились по двору, я дулась в уголке. Но тут пришла бабушка и повела меня к столу. Детям угощение было накрыто отдельно от взрослых. Все уже знали друг друга, только я не знала никого. Даже имени той девочки, что была ко мне добра. Я сидела и смотрела, слушала весёлый шум вокруг и мечтала, что вот, стану большой и буду на равных разговаривать и шутить, а все будут смеяться моим словам…

А потом был вечер, и мы поехали домой. По дороге я уснула. В ушах моих звонкие голоса пели

«… царевна, царевна..». Это я – царевна, у меня будет длинная коса до полу и кокошник, и все скажут, что я – красавица… Конечно, красавица, ведь все девочки вырастают в красавиц… Маняще пахло травой с полей, а месяц кричал звёздам: «Созрел!», и те разбегались от него по чёрному небу…

Жаворонки и одуванчики

…Наш двор уже давно не чёрный, он весь зелёный от травы. Бабушка говорит, сейчас травень, я не знаю, но на всякий случай, делаю понимающее лицо.

Бабушка говорит:

– Давай-ка, я испеку тебе жаворонков.

– Баба, – начинаю я…

– Не баба, а бабушка, говори правильно, – одёргивает меня она.

Я не спорю, а старательно учусь говорить по-взрослому.

– Бабушка, что это – жаворонки?

– А вот увидишь, – улыбается бабушка.

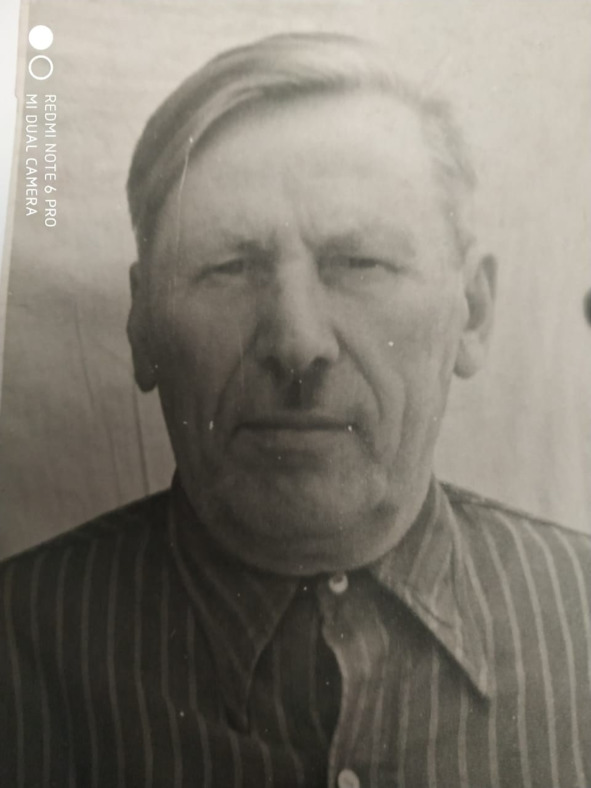

После неизменной манной каши и яйца вкрутую, еды, которую, хочешь – не хочешь, а надо впихнуть в себя, я усаживаюсь в уголочке кухни и наблюдаю за бабушкой, как она хлопочет. Дед ушёл в таинственный «Горком». Он часто ходит туда «к товарищам» и обещает, что и меня возьмёт с собой, «если и когда» я выучу одну очень сложную взрослую песню. Он прилежно занимается со мной, и я уже знаю первый куплет, но, вот хоть убей, не могу понять, о чём я пою. Деда объясняет было, объясняет, да и плюнет в сердцах.

– Просто пой так и всё.

Я и пою. Бабушка слушает наши с дедом тяжкие страдания и горькие его разочарования, но скоро её лицо подозрительно румянится… А потом, в единый миг взметнувшись, она убегает, зажав себе рот рукой и долго ещё хохочет в другой комнате… Мне обидно, я же стараюсь… Но пока в «Горком» деда меня не берёт. Вот.

Тем временем бабушка уже замесила тесто и раскатала его. Теперь она вырезает из него фигурки, что-то с крыльями. Вот головки, вот большие туловища с разрезанными на полоски крыльями, вот треугольные и тоже разрезанные на перья хвостики. Полоски крыльев бабушка слепляет вместе через одно: левое-правое. Пропуск, опять левое и правое. В голову она вместо глаз вставляет изюмины. Потом бабушка берёт этот противень и, налив масла, ловко ставит в печь. Вот как же мне пережить, перетерпеть до времени, когда жаворонки испекутся? Я приплясываю в нетерпении.

– Ну когда?

А бабушка хитро улыбается и говорит:

– А ты пока поди-ка во двор. Может там тебя что заждалось?

– Зачем… – это я капризничаю, ною.

Но бабушка уже одевает меня и легонько выталкивает за дверь.

Я упрямо хочу вернуться к печке и ждать расчудесных жаворонков… Но то, что я вижу на дворе, заставляет меня обомлеть. Что это? Где я?

Видно бабушка и впрямь Марья искусница, раз она сотворила такое чудо! Двор, где раньше только зеленела простая трава, теперь стоит весь золотой! Везде, куда ни посмотри, куда ни оборотись – плотным ковром, одна к одной, жёлтые пушистые головки. Под жарким солнцем дух во дворе под стать золоту-цвету – тяжёлый, медовый, дурманящий! Я молочу кулачками в дверь и кричу, забыв всю давешнюю науку:

– Баба, что это, какие это цветы?

Бабушка уже приготовилась принять мой восторг. Она сразу появляется из-за двери и говорит серьёзно, но внутренне улыбаясь:

– Ты не знаешь? Это же одуванчики. Что, там у вас не было одуванчиков?

Я вспоминаю, вроде были, но не такие и не столько! Эти – просто огромные солдаты в золотых шапках на толстых белых ногах. Эти – такие могутные и здоровые, такие… прекрасные! Я кидаюсь вниз с крыльца и начинаю срывать цветы.

– Нет, не так! – это кричит бабушка. – Рви с длинным стеблем, венок будем плести.

Я рву прямо от земли. Длинные белые стебли цветов сочатся белым соком, но это неважно. Я рву и рву, и несу бабушке. А она ловко вплетает одуванчики в венки. Один венок большой, другой чуть поменьше, потом ещё поменьше… Наконец она складывает венки пирамидкой и скрепляет меж собой – у неё вышла шапка, колпак из золотых цветов.

Она зовёт меня:

– Поди сюда.

Взволнованная, насытившаяся медовым богатством весеннего двора, я иду к ней на крыльцо. Она разворачивает меня лицом ко всему большому миру и смешливо, но торжественно чеканит:

– Венчаю тебя, внучка, на царство весны, на престол лета, на сладость осени, на крепость зимы. Цари над ними на добро!

Вовлекая меня в игру, в спектакль, она возлагает на мою голову своё творение – одуванчиковую шапку Мономаха. Вроде бы в шутку, а выходит, что всерьёз… бабушка венчает меня на царство жизни… Оглушённая эмоциями, я стою и понимаю, что вот оно пришло – настоящее волшебство. То, которое не забудешь никогда, которое будет жить с тобой и в тебе, то простое, естественное волшебство, которое возносит прямо к белым облакам, игривому солнышку в синем-синем небе, и его вечной силой соединяет тебя со всем живущим – с птицами в небе, со зверями в лесах, с серебряными рыбками в чистых водах, с цветами на земле и жужжащими здесь во дворе пчёлами.

Я царю.

Я счастлива.

– Однако, – обыкновенным голосом говорит бабушка, – жаворонки поспели.

Мы спешим к печке. А в доме витает запах… Такой, что не передать! Тот, что бывает только от свежей выпечки.

Бабушка достаёт противень, и передо мной оказывается стайка жёлто-подрумяненных сказочных птиц. Таких, что сами в рот летят!

А в окно смотрит моё золото-одуванчиковое детство.

Глава 5. Ирбит. Моё кумачовое детство

Меня учат. Стекло!

Каждый день бабушка достаёт Букварь и показывает мне буквы. Я уже легко читаю склады, но ленюсь разбирать коротенькие рассказы, прописанные в Букваре большими буквами.

– Бабушка, ты читай!

Когда я ленюсь, бабушка хмурится, но пока терпит мои выходки, потому, что я хорошо считаю. Бабушка учит меня на пальчиках, вообще, упирает на всё, что перед глазами, что реально, ощутимо и обыденно. Бабушка учит меня и «старому языку». Как-то незаметно я признаю пальчики перстами, лоб – челом, рот – устами, щёки —ланитами, глаза – очами, а шею – выей. «Лево и право» я путаю бесконечно, поэтому «шуйца и десница» для меня – тёмный лес. Но бабушке и того, что я усвоила, пока довольно.

И она, и дед не признают моего возраста и спешат, спешат набить меня знаниями…

Например, на днях мы ходили с бабушкой в музей. Там было холодно и гулко. Людей было мало. Деревянные полы скрипели, а по стенам было приставлено много высоких стеклянных ящиков с разной разностью. Бабушка рассказывала мне про старинную одежду, в которую там выряжены большие, в человеческий рост куклы, про странные старые вещи, как их зовут, зачем они были нужны, про стрелы и мечи, почти съеденные ржавчиной… Я мало что понимала и страшно скучала… Пахло свежевымытыми полами, а в уголке спала серая пушистая кошка, интересовавшая меня гораздо более ржавых железок в витрине.

Но вот мы вошли в маленькую комнатку, где под стеклом лежало несколько скучных кучек… песка?

– Вот, смотри, – говорит бабушка, – из простого песка и из вот этих добавок плавят стекло. Песок нагревают, вроде как варят в печи и выходит стекло. Бабушка легонько стучит пальцем по витрине и говорит, что вот, это тоже выплавлено из такого песка…

Дальше следует рассказ про стекло, про хрусталь, про добавки, про всякие сложности выплавки и раскатки в листы, но я уже ничего не слышу. Меня как громом поразило известие, что твёрдое, прозрачно-цельное стекло делается из сыпучего, столь не похожего на него песка! Простого дворового песка! Я вспоминаю «куличики», что леплю, и поражаюсь – они могли бы стать такой красотой, если бы я их нагрела!

– Баба, – как всегда в волнении я сбиваюсь на привычное мне обращение, – баба, давай дома песочек возьмём? Сделаем стекло в нашей печке!

Бабушка осекается. Она смотрит в потолок, потом на меня и рубит с плеча:

– Не выйдет. У нас столько жару не найдётся.

– В печке? – я не верю, печка страшно пышет жаром, как это —«жару не найдётся»? Но бабушка говорит серьезно:

– В нашей печке его мало будет для стекла. Только на заводе есть такие особые, – она произносит, упирая на слово «особые», – особые печи… Ну, пойдём домой, пора обедать, скоро дед придёт.

Мы уходим, но какое всё-таки удивление, что простой песок, серый и обыкновенный, может вдруг стать льдом стекла, звонким и блестящим, прозрачным и крепким!

Какое чудо превращения!

Это наводит меня на философские мысли – откуда всё на свете берётся? Вот почему стол называется столом, а стул – стулом? Я задумываюсь и молчу всю дорогу назад. Бабушка удовлетворена, она любит, когда дети думают, а не «трещат как сороки». Идти домой приходится долго. Наступил час обеденного перерыва, на улицах много взрослых дядь и тёть, которые раньше, когда были маленькие, учились у моей бабушки. Они радостно приветствуют её. Частенько она останавливается перекинуться с ними словечком, узнать, как у них сложилась жизнь. С удивлением я вижу, что мою белоголовую бабушку знает весь город. Она уже на пенсии, но нет-нет, а сходит по старой памяти в школу. Я надуваюсь гордостью, что иду по улице рядом с такой известной личностью. Что на меня падают отсветы её славы.

Вообще, дед и бабушка признают только «классическое» воспитание. Бабушка поёт мне сказочные «песни» на слова Пушкина и Лермонтова, их же читает вслух. Особенно я очарована жутью мелодии и стихов про коварную царицу Тамару.

– В глубоком ущелье Дарьяла,

Где роется Терек во мгле…

Не вникая в смысл отдельных слов, я смотрю на бабушку, перебирающую гречу, но вижу: непроглядную ночь, одинокий, зовущий огонёк, усталого и отчаявшегося путника, высокую башню, и… блеск, роскошь, сияние, внезапно окатившие бедного бродягу до полной потери его соображения!

…Я вижу холодную, трезвую и серую рань, слышу страшный, клокочущий шум бегущей в ущелье воды и в пене волн я вижу мёртвое тело. Это пугает и удивляет, но красота строф песни превращает гадкое видение в необъяснимую, хоть и злую, но красоту. Выходит, так надо. Так поет бабушка. Значит, так правильно… Не умея объяснить себе, я чувствую, что хоть во всём этом царит неумолимая логическая суровость жизни, но рядом с ней, только протяни руку – захватывающая высота поэзии.

Неумолимость… Власть его витает в воздухе, управляет нашей жизнью, постепенно поясняя мне законы бытия.

Нельзя пока маме и папе забрать меня к себе, как нельзя умолить жестокую царицу Тамару оставить утром путника в живых…

Нельзя деду перестать стонать ночами, перестать мучиться страшными видениями войны, как нельзя умолить Стеньку Разина не топить бедную персидскую княжну с картинки в старой огромной книге дедушки. Раз за разом деда показывает мне эту картинку и поёт одни и те же горькие слова:

– И за борт её бросает в набежавшую волну…

– Почему, деда? Зачем он её бросает?

– Так произошло, вот теперь так и поют. И все знают, что именно так случилось, и все жалеют княжну, видишь ты, уже сколько веков, а всё жалеют… Вот и ты жалеешь. Этой песней плачут по ней люди, понимаешь?

Я вспоминаю другую страшную, но ужасом своим притягивающую песню деда. Ту, где отряд коммунаров «в засаду жестоку попался». Как там деда поёт?

— Навстречу им вышел седой генералИм суд объявил беспощадный:– Вы землю просили, я землю вам дам,Готовьтесь к немедленной казни.И вот коммунары «сами копали могилу себе» и стоят теперь на её краю. Я вижу их, оборванных, в крови и грязи. Но как прекрасны и великодушны их последние слова к тем, кто готов расстрелять их! Ах, эти слова, неизменно доводящие меня до слёз:

– Ну что ж вы стоите, сомкнувши ряды,К убийству готовые братья,Хоть мы и погибнем от вашей руки,Но вам не пошлём мы проклятья!В тот момент мне кажется, я почти понимаю. Люди поют красивые и страшные песни, чтобы другие люди так больше не делали. Путаясь в словах, я изливаю своё понимание деде. Он крякает, слушая мои корявые откровения, но кивает:

– По сути, правильно. Но вот по форме…

И начинается урок правильного говорения. Деда учит меня произносить чётко, не сюсюкать.

– Не пальчик, а палец. Ты же взрослый человек, так и говори правильно.

Взрослый человек – это я – усиленно моргает и старается соответствовать…

***

Меня берут в «Горком»!

Дед решил, что лучше, чем теперь, мне песни его не выучить. Так что сегодня мы отправляемся в долгожданный поход к «товарищам». Мы всё время учили слова, теперь я знаю их довольно твёрдо, но вот мелодия… с ней «бо-ольшие неутыки» – так говорит бабушка. И ещё она говорит, что пока я спала, мой бессовестный мишка-топтыжка наступил мне на ушко.

Не помню.

Не было такого.

Торопясь восстановить справедливость, я горячо объясняю бабушке, что мой топтыжка добрый и мягкий, я с ним сплю и крепко обнимаю его. Чтобы он обидел меня – нет, это невозможно. Бабушка смеётся. И говорит, что она о другом.

Итак, я пою хоть и смело, и громко, но, увы, как мне вздумается.

Тем не менее, деда решается отвести меня на людской суд. И вот, принаряженные, мы идём «в город». С удивлением я вижу, что деда нервничает. Он так размашисто и быстро шагает, что я еле поспеваю, семеня рядом. Он говорит мне:

– Если забыла слово, ничего, пой дальше. Не тушуйся.

Он так и говорит мне «не тушуйся». Я не понимаю, что это, но решаю, что буду петь громко, тогда не заметят, что я ошиблась.

Мы идём мимо старинных домов. Они невысокие, не выше четвёртого этажа, но такие …уютные и складные, мне хочется пожить в таком доме. Деда говорит – купеческие. Окна у них высокие и узкие, круглые вверху. Дома какие-то резные, как ставеньки у нас, все в кирпичных узорах. Что за затейливые крыши у некоторых домов! Сине-зелёного цвета! Деда говорит, что они «медные и покрашены малахитовой краской».

Медь я знаю. Это наш самовар. Бабушка ставит его иногда в воскресенье. С ним связан целый радостный ритуал, как растапливать, как его нести на стол, а скатерть тогда обязательно белая, чашки не те, что всегда, а из старого буфета. Да и чай мы пьем не на кухне, как обычно, а в особой горнице, «парадной», что для гостей. Там стоит чёрная тяжёлая мебель, укрытая белыми салфеточками «ришелье», в середине главенствует круглый мощный стол на слоновьих ногах, вокруг него ведут хоровод лёгкие венские стулья. В углах горницы раскинулись два высоких, под потолок, фикуса с округлыми кожистыми листьями. Бабушка их трогать и теребить мне не даёт, говорит, что листья от этого желтеют и болеют. Она протирает фикусы мокрой тряпочкой раз в неделю и мне даёт мисочку с водой и тряпочку – я тру листы, радуясь, что работаю как взрослая. В вечернем полумраке фикусы выглядят хищно, чудищами из сказки, того и гляди, заграбастают.

На трёх узких подоконниках в горнице стоят глиняные горшки с геранью – моей и бабушкиной бесконечной мукой. Ох, не в добрый час прочитала мне бабушка «Кошкин дом». Из всей сказки меня заинтересовало только одно место, то, когда Коза шпыняет мужа:

– Что ты, дурень, перестаньЕсть хозяйскую герань!А тот ей резонно замечает:

– Ты попробуй, очень вкусно,Будто лист жуёшь капустный…В тот вечер я подобралась к герани и укусила тёмно-зелёный ворсистый листик с еле заметной бордовой каёмочкой по краю, листик, так похожий на раскрытое опахало… Сначала мне показалось – не очень… но потом я распробовала, кисленько. И теперь все герани стоят ощипанные или покусанные. Никакие морковки или яблочки не могут отвлечь меня от планомерного уничтожения герани…

Однако, пока я размышляю, мы уже у большого и красивого здания. Оно мне нравится. У него такой богато-нарядный вход, но туда надо ещё взобраться по широкой и пологой лестнице. Двери открыты – заходите, мол. Мы и заходим.

Идём по тёмному и длинному коридору и открываем дверь в средних размеров «бумажную» комнату. Она в середине заставлена столами, а по стенам её – шкафы со стеклянными дверцами. В шкафах надменно расселись кипы белых бумаг. Бумаги тут везде. Дяди за столами сидят и работают тоже с бумагами. Среди работающих много старых и седых. Я понимаю, что это и есть «товарищи».

Нас встречают дружелюбными и немного насмешливыми приветствиями. Деда оставляет меня пообвыкнуться, а сам подходит к дядям, вставшим, чтобы поздороваться с ним за руку. У них заводится беседа, я сижу у двери на табуретке и глазею во все глаза. Постепенно атмосфера с деловой меняется на дружескую, а с неё на шутейную. Все подтрунивают над дедом, смеются, а он хоть и сдерживается, но я же вижу, что ему неприятно. Чем деда дразнят «товарищи» (а я чувствую, что они его дразнят) не знаю, не понимаю, но сержусь за это на плохих дядей, потешно хмурю брови.

Но тут мой деда говорит:

– Не верите? А вот вы сами убедитесь!

Он оборачивается ко мне, и в глазах его я впервые вижу горячую мольбу, обращённую ко мне!

Меня водружают на табурет, на котором я сидела, и с обидным для меня смешком говорят:

– Давай, девочка, не стесняйся, пой. Дедушка твой говорит, ты песню интересную знаешь? Давай, спой-ка нам. А мы послушаем.

Все отходят от меня, образуя стихийный полукруг. За моей спиной раскрыта дверь в тёмный коридор, передо мной – насмешливо ждущие глаза многих дядей.

Чего они ждут?

Чтобы я расплакалась и убежала?

Не дождутся.

Я чувствую себя отрядом коммунаров, попавших в жестокую засаду и решаю достойно ответить на насмешливый вызов. В моей памяти кумачовым знаменем горят слова :

— Ну что ж вы стоите, сомкнувши ряды,К убийству готовые братья,Хоть мы и погибнем от вашей руки,Но вам не пошлём мы проклятья!Я намеренно не смотрю на деду. Я гляжу на снисходительно улыбающихся дядей, сжимаю кулачки и завожу выученную песню так громко, как только позволяют лёгкие.

Сотрясая вселенную, я пою:

— Вставай, проклятьем заклейменный,Весь Мир голодных и рабов!Кипит наш разум возмущенныйИ в смертный бой идти готов!Увлекаясь, уже забыв себя, деду, «товарищей», я пру вперёд, как танк на той дедовой картинке, которую он мне показывал, повествуя про «его Отечественную войну». Мне всё равно, какая там мелодия, я выплёвываю насмешникам в лицо слова, которые, как теперь оказалось, я затвердила накрепко!

Как крейсер «Варяг», я не уроню русской чести!

Не сдаюсь!

Я как глухарь не слышу ничего, кроме песни в моей голове.

Постепенно осознаю, что звучит уже не один мой голос, что мелодия выправилась от усилий других присоединившихся голосов! Мой беззаветный порыв увлёк собравшихся дядей, и теперь песня гремит и летит по комнате, выливается в коридор за моей спиной. Я слышу, как поют её позади меня. Из других комнат люди собрались к нам на эту песню, как на огонёк, и теперь, толпясь в дверях, поют вместе со мной, нами, самозабвенно и увлечённо.

– Это есть наш последнийИ решительный бой.С ИнтернационаломВоспрянет род людской!!!У некоторых блестят глаза. Меня снимают с табуретки, и все подходят пожать мне руку как равной. Это полный и абсолютный триумф! Дяди и тёти из других кабинетов тоже подходят, и я отвечаю на целый град их вопросов. Деда жмурится в сторонке, как кот на солнышке, он доволен.

Потом, чтобы отойти от эмоций, мы пили чай, и его мне подали в подстаканнике, как большой.

Дома деда поведал бабушке про наш поход. Бабушка хмурилась и говорила что-то про «как бы она не зазналась» незаслуженно, а деда говорил, что «заслуженно» и «не зазнается». Ещё он говорил, что «ты бы их видела, как они зажглись все», а бабушка всё хмурилась и поглядывала на меня, ища тревожные признаки зазнайства… Что же до меня, то я выложилась у «товарищей» на полную катушку и теперь клевала носом и усиленно тёрла глаза.

С этих пор деда стал частенько брать меня с собой в «Горком». Его товарищи стали и моими знакомыми. Но пела я там нечасто, только когда он дозволял. Деда не хотел, чтобы важная песня «истёрлась» и потеряла жар и дух.

Старая история?

Было и быльём поросло?

Ушло безвозвратно с советским временем?

Но посмотрите, что произошло совсем недавно, в 2020 году. Мои мальчики, тогда 6 и 7 лет от роду, набрели в образовательной программе Учи.ру на урок в цикле «Окружающий мир».

Что за урок, спрашиваете?

А вот такой «сухой материал», как государственные символы России. Им программа продемонстрировала флаг, герб и спела… гимн.

И что бы вы подумали случилось?

Неделю гимн звучал в нашем доме на полную мощь колонок компьютера, а дети с удовольствием подпевали. Потом они нашли в «Дневнике первоклассника» текст гимна и сами, без малейших поползновений с моей стороны, выучили его. Забавно было наблюдать меньшого, как он сидит почти вверх тормашками на диване и упрямо повторяет непонятные, но влекущие, чарующие его строчки, заставляющие видеть что-то выше или дальше обычной жизни…

Хоть и странно было, но мне пришлось признать – дети поют гимн для своего удовольствия. Видимо, героический пафос близок чистой и неиспорченной душе ребёнка.

Вот в этой связи мне и припомнилась та давняя и полузабытая ирбитская история…

А вы говорите, уже нет связи поколений!

Глава 6. Ирбит. Моё оранжево-коричневое грибное детство

Медведь на липовой ноге

Уже подступает осень. Нет-нет, да и мелькнёт оранжевый или жёлтый лист.

Деда говорит бабушке, что пора за грибами. Если дядя Вова будет свободен в выходной, то он повезёт нас в дальний лес. Бабушка готовится к поездке, а я скачу рядом. Мне весело – в лес, в лес! До сих пор мы гуляли только по городу, а в лесу я ещё не была. Никогда в жизни в лес я не ходила! В Армавире их толком и не было, а я была мала. Зато теперь-то я большая! Я знаю, там в этом самом лесу есть и избушка на курьих ножках, и зайка-побегайка. Он, верно, обрадуется и поведёт нас в свою лубяную избушку. Мне же любопытно посмотреть, как зайцы живут. Да только…

С недавних пор я боюсь медведя на липовой ноге.

А случилось это так.

У деды разболелась спина. Он лежит. Уже поздний вечер, по кухне бродят густые тени. Я сижу по обыкновению у дедушки в ногах.

– А вот расскажу тебе новую сказку. Страшную хочешь? Про медведя на липовой ноге?

Ну кто же не хочет сказку? Захотела и я.

Да только история и впрямь оказалась… страшненькая. Как мужик отхватил медведю ногу топором, отдал своей бабе чтобы сварить и съесть. А медведь-то живой был! Он очухался, сделал себе липовую ногу, да и пошёл к мужику. Идёт и приговаривает:

– Скырлы, скырлы, скырлы,На липовой ноге,На березовой клюке.Все по селам спят,По деревням спят,Одна баба не спит —На моей коже сидит,Мою шерсть прядет,Мое мясо варит.Когда деда дошёл до этих слов, я уже ревела в ужасе и сказки не дослушала.