Полная версия

Первоуральск: страницы истории

В 1991 году в Свердловской области чуть не появились собственные деньги – «уральские франки». Почему франки, а не пиастры? Рискнем предположить, что название было выбрано по аналогии со швейцарским франком, как своеобразным символом стабильности и надёжности. Широко известной эта финансовая экзотика стала после нашумевших публикаций в центральной прессе о «наполеоновских» планах уральцев – внедрить данные ценные бумаги в качестве денежных суррогатов для обеспечения платежей в Уральской республике. Злые языки утверждали, что даже в далекой Швейцарии вздрогнули банкиры, но гораздо больше испугались, конечно же, в Москве, усмотрев в этом шаге акт сепаратизма.

Начало 90-х. Годы великих политических и экономических потрясений. Напомним, это были годы возникновения серьёзных противоречий между советской планово-распределительной системой и либерализацией цен. Урал оказался в наиболее тяжёлом положении. 12 апреля 1993 года более 80% населения Свердловской области, принимавшего участие в голосовании, высказались за придание региону статуса республики. Опираясь на результаты народного волеизъявления, 27 октября 1993 года сессия Свердловского областного Совета практически единогласно приняла за основу проект Конституции Уральской республики, а 31 октября Эдуард Россель объявил о создании нового субъекта в составе Российской Федерации.

Как заявил Эдуард Россель в интервью для Радио «Свобода», резко ускорить процесс юридического оформления нового государственно-территориального образования на территории России заставляет не только нестабильная политическая ситуация в центре, но и представленный для обсуждения проект Конституции Российской Федерации. «В этом проекте записано, что изменить свой статус области смогут только после того, когда будет принято решение только всеми субъектами Федерации. Это значит, этим пунктом закрываются ворота полностью, стопроцентно, по изменению статуса другим областям. Я хочу, чтобы наша область, учитывая, что мы уже провели опрос, сессию, вырвалась из этой мертвой петли», – заявил свердловский губернатор.

В качестве выхода из финансового тупика «группой независимых экспертов» было предложено ввести в обращение новую расчетную единицу – уральский франк, хотя бы в качестве денежного суррогата для выплаты «детских» компенсаций, предусмотренных федеральными законами, но, как водится, необеспеченных надлежащим финансированием. Сначала идея нашла определенную поддержку в правительстве страны, а Минфин и Госбанк России не стали чинить препятствий.

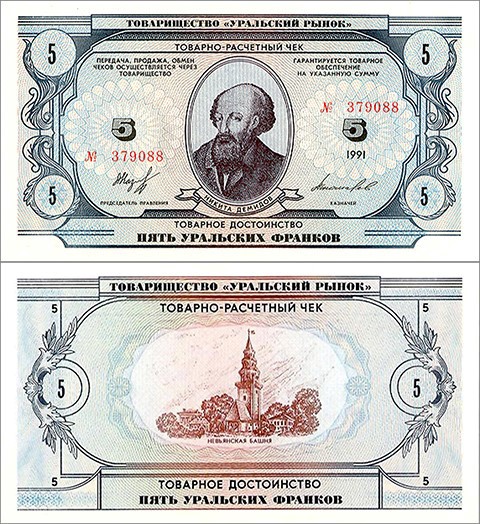

Что же представлял собой пресловутый уральский франк? Считается, что идея его создания принадлежала группе молодых бизнесменов и общественных деятелей, из которых сегодня более других заметны, пожалуй, Антон Баков и Александр Бурков. Известно также, что банкноты были отпечатаны в конце 1991 года на Пермской фабрике «Гознак» по заказу екатеринбургского предприятия ТОО «Уральский рынок». Всего было отпечатано около 2 млн. штук, номиналами 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 франков – на 56 млн. рублей. Стоимость заказа, приблизительно 500 тыс. долларов США. По виду и оформлению банкноты представляют собой «высокохудожественные произведения полиграфического искусства, с девятью степенями защиты от подделки, что характерно для ценных бумаг высокой стоимости».

Автором эскизов «городских зарисовок», изображенных на банкнотах, является уральская художница София Демидова. По словам художницы, уральские франки рисовались летом 1991 года на даче в одной из деревень Пермской области. «Задача была сформулирована четко – сделать восемь городских зарисовок по числу номинаций уральских франков, – рассказывает София Демидова. Срок был жесткий – две недели. По данным агенства «Just Media» Художница получила за свою работу около 2 тысяч рублей. Разочарована София Демидова была, «не обнаружив на напечатанных банкнотах своих рамок в стиле «модерн». «И надписи у меня на эскизах гораздо изящнее – на деньгах шрифт примитивный, – считает Демидова. Но это мелочи. В целом, могу свидетельствовать, что гравер на фабрике не изменил ни одной линии на моих картинках, только детализировал рисунок зелени и кое-где добавил штриховки».

Отметим, что впервые за все время существования бумажных денег в России и СССР на них представлены не цари и государственные деятели, а известные предприниматели, ученые, писатели и художники: татарский князь Ивак-Ибрагим; заводчик Никита Антуфеев (Демидов); ученый-металлург Павел Петрович Аносов (на купюре ошибочно – А.Б. Аносов); писатель Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк; композитор Петр Ильич Чайковский; театральный деятель Сергей Павлович Дягилев; ученый-химик Дмитрий Иванович Менделеев; художник Михаил Васильевич Нестеров, а также изображения архитектурных памятников Воткинска, Екатеринбурга, Златоуста, Перми, Тобольска, Тюмени и Уфы.

Отпечатанные бланки в феврале 1992 года были доставлены из Перми в Екатеринбург и сданы на хранение в «Свердлсоцбанк». В феврале 1993 года уральские франки по доверенности председателя совета директоров А. Назарова (бывший работник КГБ, погиб в марте 1993г.) были получены представителями ТОО «Уральский рынок». А дальше их следы теряются.

Возможно, что «франки» должны были всплыть после официального признания уральской республики в Совете Федерации. Однако этого не случилось. Всего Уральская республика просуществовала десять дней. 10 ноября 1993 года указом президента Ельцина решение Свердловского областного Совета было отменено, а Эдуард Россель отрешен от должности. Как сообщил губернатор, республика была разогнана главным образом из-за позиции, которую занял Сергей Шахрай, в то время председатель Госкомитета по делам федерации и национальностей. «Он напугал Ельцина, сообщив ему, что мы собираемся создавать свою армию, печатать деньги и провозгласили верховенство законов Уральской республики над законами РФ» – сказал Россель.

Снова об уральских франках заговорили только в конце 1996 года, после откровений, высказанных губернатором Свердловской области в телевизионном интервью, в котором Эдуард Россель поведал о скором введении в подконтрольных ему весях параллельной валюты – уральского франка. «Этот экстраординарный шаг г-н Россель объяснил двумя причинами. Во-первых, в области не хватает денег, а во-вторых, напечатанные еще в эпоху парада суверенитетов залежи уральских франков нужно куда-то пристроить». Однако правительство области так и не решилось на их ввод в обращение. А затем в дело вмешалась прокуратура и использование «франков», в качестве платежной единицы, было запрещено. Хотя, судя по дальнейшим событиям, уральские новаторы отказываться от новых денег не собирались.

Второе пришествие уральских денег случилось в 1997 году на серовском ОАО «Металлургический завод имени А.К. Серова», где генеральным директором в то время был Антон Баков. Тогда в обращение были выпущены банкноты номиналом 1, 5, 10 и 20 «франков». Ими можно было расплачиваться в заводских магазинах, столовых и буфетах. В распоряжении дирекции, по разным оценкам, оказалось больше половины тиража – около 1 миллион штук. Сначала в обращение были выпущены «чистые» банкноты, а затем, когда этим фактом заинтересовалась органы прокуратуры, – часть тиража была промаркирована соответствующими надпечатками: «Талоны на питание». Причем череда перерегистраций вокруг металлургического завода, напрямую связанная с так называемой «минимизацией» налогообложения, отразилась и на купюрах: на них проставлены оттиски печатей и самого предприятия, и муниципального образования «Техноград Северный», и муниципального образования «Верхотурский уезд». Данные «талоны на питание» принимались в заводских столовых и магазинах из расчета 7 тысяч рублей (до деноминации) за купюру любого номинала. После деноминации, с учетом инфляционных процессов, стоимость талонов индексировалась до 10 и 12 рублей. Затем на купюрах появились оттиски печатей отдельных цехов завода (например, «сортопрокатный», «крупносортный», «автотранспортный» и др.). По данным администрации предприятия, с внедрением «франка» посещаемость столовых возросла в 12 раз.

Говорят, что в Серове до сих пор вспоминают, как в столовой за обед расплачивались «франками», которые в народе окрестили по имени персонажа с однофранкового билета (созвучного имени генерального директора) прозвищем, которое, по словам русского историка Ключевского, «ни при каком цензурном уставе не появятся в печати».

В 2000 году новая администрация предприятия отменила хождение «франков» на серовском металлургическом заводе. И на этом история уральских франков, как ценной бумаги, закончилась.

Однако использование уральского франка в качестве платежного средства вызвало к ним повышенный интерес со стороны бонистов, хотя на коллекционном рынке уральские франки до сих пор в дефиците. Тем более что сегодня один уральский франк (без надпечаток) оценивается примерно в 25 полновесных российских «свободно конвертируемых» рублей. Некоторые специалисты предполагают, что часть банкнот по рыночным ценам все же будет реализована среди коллекционеров. Основная же масса, скорее всего, будет просто уничтожена.

Источник: Акифьева Н. В. Франки на Урале / ВЕСИ. 2009. № 1. С. 37-39.

УРАЛЬСКИЕ ХРОНИКИ ДОМА РОМАНОВЫХ

С Уралом династию Романовых на протяжении нескольких веков связывала незримая, почти мистическая нить. И стежок за стежком она намертво соединила их летом 1918 года.

Началом конца царской династии стало убийство великого князя и наследника трона Михаила Александровича, случившееся в Перми в ночь на 13 июня 1918 года (вспомним телеграмму отрекшегося Николая, начинавшуюся словами: «Его императорскому Величеству Михаилу Второму…»). Спустя месяц трагедия повторилось в Алапаевске, где 17 июля были казнены еще несколько представителей династии: великая княгиня Елизавета Федоровна, великий князь Сергей Михайлович, три сына великого князя Константина Константиновича – Иоанн, Константин, Игорь и сын великого князя Павла Александровича – Владимир. Последний же акт трагедии совершился в ночь на 17 июля 1918 года. Тогда в центре Екатеринбурга в подвале Ипатьевского дома без суда и следствия была расстреляна семья бывшего Российского императора – сам Николай Александрович, его жена Александра Федоровна, сын Алексей, дочери Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и несколько приближенных (всего 11 человек).

Инженер Ипатьев в своем интервью, опубликованном в 1928 году в рижской газете «Сегодня», замечал, что «Дом, как его называли – Ипатьевский, был построен в семидесятых годах прошлого столетия. И за все это время ни один мертвый не был из него вынесен. Никто в нем не умирал!». Бывший владелец печально известного дома отмечал еще одну интересную деталь: «Основатель династии Михаил Федорович Романов был избран царем в Ипатьевском монастыре в Костромской губернии. А через триста пять лет его династия прекратилась после убийства царя Николая II и его сына наследника Алексея в Ипатьевском доме в Екатеринбурге». Надо сказать, что странное совпадение, подмеченное инженером Ипатьевым, далеко не единственное в той темной истории. На самом деле связь династии Романовых с Уралом гораздо глубже и прочнее.

Первые представители тогда еще не царской династии Романовых появились на Урале в самом начале XVII века. И прибыли сыновья Никиты Романова в Пермь Великую не по своей воле, а по желанию царя Бориса Годунова, так как были заподозрены в заговоре, а потому и сосланы в места, хуже которых найти в то время в России вряд ли удалось бы. В перечне каторжных мест, куда были отправлены братья, Ныроб (сегодня – Пермский край), который достался Михаилу, занимал достойное место. Хуже, наверное, был лишь Пелым (сегодня – Свердловская обл.), куда отправили Ивана. Василию достался Яранск (сегодня Кировская обл.), Александру – Усолье-Луда на Белом море, а старший из всех Федор (отец первого царя из династии Романовых, Михаила) был пострижен в монахи в Сийском монастыре (сегодня – Архангельская обл.). Братья принадлежали к боярской фамилии, едва ли не самой любимой тогда в московском обществе, были внуками Романа Юрьевича Захарьина и племянниками царицы Анастасии.

Михаил Никитич Романов появился в Ныробке, деревушке о шести дворах в 45-и верстах к северу от Чердыни, зимой 1601 года. Привезли его туда в цепях и сразу посадили в глубокую яму, которую сверху накрыли деревянным настилом с прорезью для подачи пищи. Ныробцы, как это часто водится на Руси, прониклись сочувствием к пленнику, и стали тайком его подкармливать. Однако дело это было раскрыто, и хозяева пяти из шести дворов (в шестом жил доносчик) были задержаны и отправлены в Казань. Завершилось история в августе 1602 года, когда Михаил Никитич скончался и был похоронен недалеко от места заключения. Это было первое погребение Романовых на Урале.

Брату Михаила Никитича – Ивану, «повезло» больше. Его летом 1601 года сослали в Пелым. В ноябре 1602 года туда же из Яранска перевели Василия Никитича. В Пелыме братья сидели в одной избе, прикованные цепями к разным углам. Спустя некоторое время Василий скончался на руках Ивана, который был также болен «черною немочью» и не владел рукою и ногою. В 1606 году прах Михаила и Василия был перевезен в Новоспасский монастырь, где и перезахоронен «с честию» в родовой усыпальнице Романовых.

Особое отношение к Уралу было у Петра Алексеевича Романова. Преобразователь земли русской сам на Урале никогда не был, однако, именно ему принадлежит честь первым в России оценить богатство глухого таежного края, ставшего опорой державы. «Великий Петр Алексеевич, – писал Д.И. Менделеев в своей книге «Уральская железная промышленность в 1899 году», – предвидя современное значение железа, поставил добычу его во главу уральских усилий. И слава дел тех загремела в мире». Да и сам центр горнозаводского Урала, основанный повелением императора Петра I, назвали Екатеринбург, «…для памяти в вечные роды и для вечной славы Ея Величества, Всемилостивейшей Государыни Императрицы» (т.е. в честь Императрицы Екатерины I – авт.).

В отличие от пращура, наследники Петра Великого не проявляли особого интереса к далекой провинции (за исключением, пожалуй, Екатеринбургского путешествия незаконнорожденного сына Екатерины II, Алексея Бобринского) и вспоминали об Урале, в основном во времена войн и крестьянских восстаний. Такое положение дел сохранялось вплоть до Александра I.

Царствование этого императора – тема отдельного разговора, тем более что, к сожалению, привычные представления наших современников обычно ограничены краткой характеристикой, данной Александру I другим Александром – Пушкиным: «Властитель слабый и лукавый, Плешивый щеголь, враг труда…».

Однако не все так просто и однозначно. На самом деле противоречивая и многогранная личность этого императора – явление далеко не ординарное, а уж в скрижалях истории Урала имя его вполне достойно занять строчку после имени Петра Великого. Но, в отличие от Петра, знакомство с краем у Александра началось не с металла, а со знаменитых уральских самоцветов. Само вступление Александра Павловича на престол было увековечено екатеринбургскими камнерезами в великолепном обелиске из родонита (орлеца), поступившем в Эрмитаж 24 декабря 1801 года. Пьедестал его украшала надпись из золоченой бронзы: «1777 ДЕКАБРЯ 12 ДНЯ», – указывающая на день рождения нового императора.

Однако Александр I не ограничился заочным знакомством с отдаленной провинцией. 16 августа 1824 года он выехал из Царского Села и, минуя Москву, направился в сторону Пензы. Конечной целью этого путешествия был неизвестный и таинственный Урал. И, если посещение монархом своих подданных событие всегда заметное, то этот визит был еще и знаменательным – никогда еще русские цари не заезжали так далеко. Что послужило причиной? Рефреном вполне могли бы звучать слова самого императора, не потерявшие актуальности и сегодня: «Славы для России довольно, больше не нужно; ошибется, кто больше пожелает. Но когда подумаю, как мало еще сделано внутри государства, то эта мысль ложится мне на сердце, как десятипудовая гиря».

11 сентября в 4 часа дня император, сопровождаемый генерал-адъютантом Дибичем и небольшой свитой, прибыл в Оренбург (губернаторам, земским чиновникам и полиции строго воспрещалось встречать и сопровождать путешественников). Вечером 12 сентября оренбургский военный генерал-губернатор П.К.Эссен устроил бал в честь государя. На другой день в 6 часов утра Александр I отправился в крепость Илецкую Защиту. В крепости император провел около трех часов, осматривая соляные копи. Там он спускался в шахту, а затем посетил небольшой «тюремный замок» для ссыльных рабочих, «где пробовал пищу» и пожаловал в каждую артель по 100 рублей. Император обратил пристальное внимание на местный госпиталь, который поручил управляющему расширить. Утром 14 сентября Александр I отправился на смотр воинских частей. Затем высочайшей инспекции подверглись военный госпиталь, богадельня и казармы военных арестантов.

15 сентября после молебна в Преображенском соборе Александр I покинул Оренбург и выехал в Уфу, откуда 20 сентября прибыл на Саткинский завод, где, осмотрев фабрики, ночевал. На следующий день император был уже в Златоусте. Особое внимание государь уделил Златоустовской оружейной фабрике. Учрежденная накануне Отечественной войны, эта фабрика, можно сказать, была крестницей императора. Ведь именно по его приглашению в 1814-1818 годах в Златоуст прибыло около ста мастеров из всемирно известных оружейных центров Германии – Золингена и Клингенталя. Александр I посетил несколько домов немецких оружейников, «кушал приготовленный женою мастера Гельмига обед и щедро наградил хозяев». Осмотрев Златоустовские заводы, государь заявил, что желает посетить Царево-Александровский прииск. «Завтра поеду на мой рудник, и буду там работать на свое счастье», – заявил он горному начальнику Татаринову. На прииске Александр Павлович потребовал кайлу и лопату, сказав: «Теперь я сам буду берггауер». Свите ничего не оставалось, как взять лопаты и помогать августейшей особе. «Во время работы найден был около Государя самородок слишком в 8 фунтов, который Государь взял себе на память». А мастеровой Петров, обнаруживший самородок, получил 500 рублей. Впрочем, без награды не остались и другие работники прииска.

25 сентября Александр I прибыл на Екатеринбургские заводы. На Нижнеисетском в его присутствии было отлито несколько ядер. Однако им не дали остыть и извлекли из форм в кусках. Император был разочарован. «Ваше величество, – воскликнул в отчаянии управляющий, – у хлеба бывает не без крох!». Александр, смеясь, передал по-французски эти слова доктору Виллие. У одного из заводских горнов император под руководством опытного мастера отковал два гвоздя, у другого горна – топор. 26 сентября Александр побывал на Екатеринбургской гранильной фабрике и приложил руку к работе над рельефом великолепной массивной чаши из яшмы. Позднее эту вазу снабдили оправой золоченой бронзы, украшенной памятной надписью: «Государь Император Александр Павлович, во время посещения своей Екатеринбургской гранильной фабрики 26 сентября 1824 года соизволил участвовать в обработке и украшении сей чаши». Не были оставлены без высочайшего внимания и знаменитые Березовские золотые промыслы. «Его Величество изволил спуститься в шахту на глубину от поверхности на 9 сажен, с отменным любопытством изволил заниматься добычею руды и предметно старался узнать труд горных работ». Затем Александр I поехал на Маркинский прииск, где с интересом рассматривал песчаный пласт, удивляясь, что золото может находиться так близко от поверхности. Затем – сюрприз, заранее подготовленный хозяевами: недалеко от императора был найден самородок весом в 18 золотников. Александр I был очень доволен и распорядился выдать старателям по 100 рублей. В Екатеринбурге государь пробыл до 28 сентября.

Следующей остановкой императора на горнозаводском Урале стал Билимбаевский завод Софьи Владимировны Строгановой, куда «царский поезд» прибыл через три часа после отъезда из Екатеринбурга. «Сама природа (императору она напоминала виды Тироля – авт.) благоговела к путешествующему монарху! – писал управляющий пермским имением Строгановых, – в продолжение всего августа и первых дней сентября были здесь дожди с холодными ветрами. Но при приближении царя к здешним пределам дожди иссякли, холодные ветры превратились в тихие благотворные! Солнце сиянием своим осушило все дороги. И каждый день, проходил от востока до запада, не закрываясь ни малейшим облаком! Никто из старейших жителей здешнего края не помнит, что бы в исходе сентября было здесь каждый день солнце, и теплота была до 21 градуса!».

«При въезде в Билимбай, – писал очевидец, – собрание народа обоего пола было великое». Подъехав к господскому дому, Александр I вышел из коляски и был встречен управляющим хлебом-солью и многократным народным «Ура!». Поклонившись собравшимся крестьянам, Александр Павлович прошел в дом, подошел к окну и еще раз «изволил всемилостивейше кланяться народу». Пока лейб-медик Виллие смотрел больницу, императору показали особую комнату. «А! Это золото, сколько?», – спросил царь. «Пять пудов, двадцать восемь фунтов, добыто с 18 июля», – довольный произведенным эффектом, ответил управляющий. Утром следующего дня император «изволил пойти в завод». Его интересовало буквально все: «Откуда руда? Хороша ли она? Почему нет кричной фабрики? Сколько печей плавильных? Где находятся золотые прииски?». Вернувшись в «квартиру», император пообедал и при многочисленном стечении народа отбыл в губернский город Пермь. Итог монаршему визиту в Билимбай подвел управляющий: «Во время пребывания Его Величества в Екатеринбурге много подано прошений от крестьян и мастеровых. У нас все было спокойно» (подчеркнуто в оригинале – авт.).

В Пермь царь прибыл к ночи 30 сентября. Все улицы, прилегающие к дому императора, были усеяны народом, беспрестанно кричавшим «ура». В течение вечера Александр Павлович более пяти раз выходил на балкон и раскланивался с народом, благодаря за радушие. Следующий день государь начал с объезда казенных заведений, посетил дом губернатора, тюремный замок, богадельню, военный госпиталь, место, на котором предполагалось построить городскую больницу и дом умалишенных, а затем Мотовилихинский завод. На другой день рано утром «царский поезд» покинул Пермь. «Близь города государь встретил двух мастеровых и, узнав, что они идут работать в рудники, пожаловал каждому по 50 рублей. Точно также, встретив на дороге три партии арестантов, Государь пожаловал им 5000 рублей». После довольно сдержанных встреч с народом во время последних поездок императора по центральной России, на Урале его «глубоко тронула преданность» простых жителей.

Спустя две недели после возвращения Александра I с Урала, 7 ноября 1824 года Санкт-Петербург подвергся катастрофическому потопу, сравнимому лишь с наводнением 10 сентября 1777 года, предшествовавшим его появлению на свет. Для человека, говорившего своим близким о намерении отречься от престола и «удалиться от мира» удары погоды могли стать неким знамением. Так и случилось. Поездка на Урал стала для Александра I последней перед его роковым отъездом в Таганрог. 19 ноября 1825 года его не стало. «Незримый путешественник», как называли его при жизни, умер так, что многие просто не верили его смерти и полагали, что он таинственно исчез. Исчез в Таганроге, чтобы осенью 1836 года появиться в окрестностях Красноуфимска в образе таинственного отшельника. Здесь он был арестован, подвергнут наказанию плетьми и выслан в Сибирь. Так появилась знаменитая легенда о сибирском «старце Федоре Кузмиче», гласившая, что под именем «сибирского отшельника» скрывался удалившийся от света государь Александр Павлович». Согласно этой легенде, в Таганроге умер и затем похоронен не Александр, а его двойник, в то время как царь еще долго жил в Сибири и умер в 1864 году. Не стало ли уральское путешествие императора своеобразной преамбулой к запланированному уходу?

Спустя год, летом 1830 года стали появляться слухи о скором прибытии на Урал Николая I. Горные власти готовились к приезду нового императора вплоть до октября. Но высочайшего явления не случилось. А причиной тому стала холера, охватившая Оренбургскую, Пермскую и Казанскую губернии. Однако планы грандиозного путешествия не были забыты, а осуществить их смог наследник трона, великий князь Александр Николаевич – будущий император Александр II.

Весной 1837 года, как только подсохли дороги, девятнадцатилетний наследник престола, исполняя волю своего отца, императора Николая I, отправился в путешествие по России. Наследнику предстояло проехать около 12 тысяч верст и обозреть империю от Урала и Западной Сибири на востоке, до Смоленска на западе. Путешествие, по мнению Николая I, имело двойственную цель: «Узнать Россию, сколько сие возможно, и дать себя видеть будущим подданным [и] … чтобы видели вещи так, как они есть, а не поэтически».