Полная версия

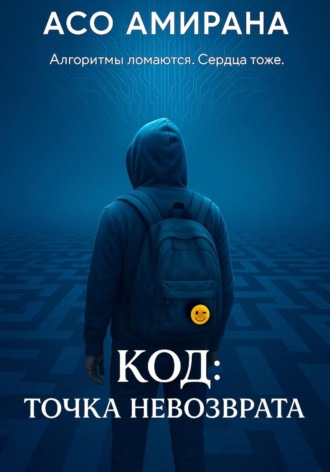

КОД: ТОЧКА НЕВОЗВРАТА

Я помню один забавный случай. Он был политиком. Улыбался ровно, говорил красиво, обещал с уверенностью серийного обманщика. Все знали: у него всегда есть ответ. На любой вопрос. Кроме одного.

– Почему вы постоянно щуритесь на камеры?

Ответа не последовало. Потому что в тот день он забыл принять таблетки. Пропустил дозу. Всего одну.

К обеду он уже сидел в туалете парламентского здания и шептал в экран выключенного телефона, что мир подменили, что охрана – это агенты, а кофе – отрава.

Вечером его пресс-служба выпустила заявление: «Министр перенес легкое недомогание. Переработал. Временно отстранен по собственному желанию».

А в коридорах потом долго смеялись:

– Представляете, как хрупко все держится? Всего одна таблетка. Один грамм химии – и вся ваша стабильность рассыпается, как макияж под дождем.

Через пару недель я решил – хватит ждать. Сам найду его. Сам разберусь. К моему удивлению, Азат не сменил ни телефон, ни мессенджеры. Это сократило время.

Первое сообщение:

– Брат, ты там вообще жив? Все нормально?

Ответ пришел глубокой ночью:

– Живее всех живых. А у вас как?

Без обиды. Без нервов. Словно он сидит в соседней комнате.

Я сразу рассказал ему все: про инсульт мамы, про то, как отец сходит с ума, обзванивая всех подряд. У него постоянно пропадала связь. Из его сообщений я понял – он присоединился к группе активистов. Гражданские протесты. Борьба с системным расизмом. Социальное неравенство.

Америка в хаосе.

Люди уходили жить на окраины. Боялись выходить из домов. Общество трещало по швам. Все могло вспыхнуть в любой момент. Для Азата это было не просто протестом. Это было перерождение. Переосмысление. Новый смысл жизни.

– Когда ты вернешься? – спрашивал я.

Он уходил от ответа. Упорно. Снова и снова. Однажды мы впервые созвонились по видео.

– Азат… это благородно. Может, где-то даже правильно. Но, ты серьезно? Так глупо жертвовать своей жизнью? За людей, которых даже не знал вчера? – я говорил спокойно. На самом деле сдерживал бешенство.

Он усмехнулся. Легко. Почти ласково. Глубоко вдохнул.

– Это не альтруизм. Это нечто большее. Это зов. Зов человечности. Я чувствую, что должен быть здесь. Понимаешь? Я не могу иначе.

– Серьезно? И что изменится, если ты сгоришь там один? Остановишь расизм? Сломаешь систему? Сколько до тебя уже пытались. Где они теперь? Их имена забыты. Их могилы безымянны. А ты там один. Один, Азат.

Он молчал. Но молчание было громче слов.

– Алан, ты пацифист. Я знаю. Но послушай меня. Мировой порядок – это миф. Мировой хаос – куда ближе к истине. Нам навязали картину, где мы – вечные жертвы. Где справедливость – игра в чью-то пользу. История – это не борьба за правду. Это просто документированное насилие. Рабство. Колонизация. Уничтожение целых народов. Это и есть цивилизация.

– Но ты не изменишь этого. Мир тебя сожрет.

– Может быть. Но я начну с себя. Без лозунгов. Без фанфар. Я такой же, как и все, как Нельсон Мандела, Малкольм Икс, как Мухаммед Али. Отличие только в одном – в вере. В готовности идти до конца. И пусть мне кажется, что я капля в океане, но, брат, вспомни: из капель и состоят океаны.

Он замолчал. И вдруг почти шепотом:

– Я скучаю по вам. Но не вернусь. Это не каприз. Это выбор. Осознанный. Мне не страшно. Мне не стыдно. И если мой путь закончится здесь – я приму это без сожалений.

Где-то внутри у меня что-то оборвалось.

Что значит – «закончится»?

Нет. Ни за что. Я не позволю. Не позволю ему погибнуть. Плевать на его красивые слова. На его философию. Это мой брат. Один. Единственный. И я его не отдам.

Я набрал в грудь воздуха. И, почти умоляя, сказал:

– Тебе ведь не обязательно ради этого быть ТАМ. Ты можешь помогать отсюда. Ты сам говорил – я гений компьютеров. Давай вместе. Мы можем быть полезны. Без риска. Без риска для жизни.

Он тихо рассмеялся. Тепло. Почти с нежностью.

И мне стало страшно. Он не передумает.

– А ты никогда не спрашивал, чем я занимался все эти годы, да? Тебе, как и родителям, было удобно не видеть. Пока вы чувствовали себя в безопасности – вам не нужно было знать. Помнишь Юсуфа? Которому ты помог? Его жена потом устроила ужин. Поблагодарить тебя.

– Конечно, помню… – сжал зубы я.

– Их больше нет.

Мир резко замер.

– Ч-что значит – нет?

– Полицейский рейд. Ошибочный адрес. Ему вменили хранение наркотиков. Ошибка базы. Ворвались утром. Без ордера. Юсуфа скрутили в коридоре. Его жена пыталась объяснить, что это ошибка. Ее увезли с сердечным приступом. Она умерла через два дня в больнице. Юсуфа до сих пор держат. Без доказательств. Без суда. Без права.

Говорил он спокойно. Почти отстраненно.

А я… перед глазами вспыхнули сцены:

…улыбки за столом.

…дети, заглядывающие из-за штор.

…пирог в контейнере, который она давала мне «на потом».

А теперь ее нет. Юсуф в тюрьме. Дети… неизвестно где.

– Они, скорее всего, в опеке. Разбросаны. Самому старшему было всего четырнадцать, – почти шепотом добавил он.

Я сжал телефон так, что пальцы побелели.

– Азат… Мне жаль… Мне жаль их всех… – голос срывался.

– И мне жаль. Вот поэтому я здесь. Потому что это – не ошибка. Это система. Ты ведь все еще думаешь, что я перегибаю, да?

– Был мальчик. Пятнадцать лет.

Он работал в супермаркете – фасовал товар после школы. Тихий. Вежливый. Любил биологию, мечтал стать ветеринаром. Потому что, как он сказал однажды, «животные хотя бы не смотрят на тебя как на мусор».

Представляешь? Пятнадцать лет – и уже усталость от того, как на тебя смотрят.

Однажды он вышел вечером – купить молоко. Для младшей сестры. Не шел – бежал, чтобы не закрыли магазин. И знаешь, что было дальше?

Полицейский, проезжавший мимо, увидел «подозрительного подростка».

Темнокожего. С пакетом в руках. Бегущего.

Этого хватило. Он выстрелил. Не в воздух. Не в ногу. В грудь. Прямо. Навылет.

У мальчика даже не было времени испугаться.

Он умер с пакетом молока, разлитым под его головой. На асфальте. Под вечерним дождем.

Знаешь, что было потом?

«Стрельба обоснована. Подозрение на вооруженное ограбление. Камеры не зафиксировали оружия. Проводится проверка».

Проверка. А его мать… Она приходила на то место каждую ночь, неделями. Сидела рядом. С клочком ткани, пропитанной его кровью. С тем самым пакетом, который так и не успел попасть в руки его сестры.

Я стоял рядом, Алан. И ничего не смог сказать.

Потому что когда правда вот такая – голая, хрупкая, залитая кровью, – слова становятся бессильны. Ты просто стоишь и дышишь медленно. Чтобы не разорваться изнутри.

Вот почему я здесь. Вот почему я не могу вернуться.

Это – не борьба. Это – долбаная необходимость.

Он замолчал на секунду. Потом добавил:

– Здесь мне не нужно искать оправданий, чтобы чувствовать себя живым. Здесь я – на передовой. В протестах. В уличных патрулях. В помощи тем, у кого отняли голос. Ты думаешь, я трачу себя впустую? Возможно. Но я надеюсь, что однажды кто-то потратит себя ради меня. И если сейчас я все брошу – я потеряю слишком многое. Эта дорога должна быть пройдена до конца.

Связь оборвалась.

Я стоял на балконе. Телефон в руке – ледяной. Сердце – камень.

«Сила и вера».

Эти два слова еще долго будут греметь в моей голове, будто набат.

Глава 6

Отчего стало совестно жить?

Хотелось бы сказать, что наш разговор с братом меня не задел. Что через пару дней я уже спокойно дышал, ел, работал – как обычно. Но я бы соврал. Нагло. Бездарно. Нет. Все оказалось иначе. Мой мозг застрял в петле. Обычные вещи вдруг начали казаться неправильными. Искривленными. Мутными.

Один разговор. Одно событие. Один выбор способен перекроить реальность целиком.

Не советуясь с разумом. Не спрашивая разрешения у логики. Я стал участником этой борьбы. На своем фронте. На своем поле. В виртуальности.

Родителям пришлось врать. Смотреть им в глаза и говорить: «У Азата все хорошо. Он ищет себя. Найдет – вернется. Обязательно вернется».

Говорил – и знал, что они не верят. Они уже смирились, хотя вслух об этом никто не сказал.

Когда однажды, после долгих попыток, нам удалось до него дозвониться, я предложил:

– Хотите поговорить с ним?

И знаете, что они ответили? «Нет.»

Не злость. Не обида. Просто отказ. Тихий. Пустой. Без слов.

Они знали. Он не вернется. Догадывались. По крайней мере – не скоро.

Его уход стал раной. Не кровоточащей. Нет. Раной, которая затянулась коростой, но не перестала болеть. Словно кто-то вырвал кусок семьи, оставив пустоту, которая никогда не заполнится.

Я не смогу сосчитать, сколько раз в жизни следовал за капризом. За эгоизмом. За желанием. Не думая о последствиях. Не оглядываясь. Но у любой системы есть закон баланса. Если ты забираешь – рано или поздно должен отдать.

И я решил отдать сам. Без просьбы. Без счета. Без повода.

Я стал тенью. Лазутчиком. Изучал паттерны. Выстраивал карты связей. Отслеживал аккаунты. Слушал шум интернета. Перелопачивал базы. Особенно – все, что связано с полицией, с внутренними структурами, с системами, которые ломали жизни людей. Просто за то, что они были «не такими».

Приближались выборы в Конгресс. Меня интересовал один человек. Одна фамилия. Камила Тейт. Вся ее кампания строилась на риторике: «Нам не нужны чужие. Нам нужна чистота. Порядок. Защита».

Очередная кукла на ниточках страха. Но под ее вылизанным фасадом шевелились черви. Много. И жирные. Закрытые задержания. Операции без ордера. Скрытое финансирование «профилактических зачисток» в районах с высоким процентом иммигрантов. С помощью Дао и его чудовищно умного шпионского ПО я вскрыл ее штаб. Внутренние письма. Финансовые отчеты. Переписки. Личные файлы. Планы. Более двадцати тысяч документов. Это был не компромат. Это была анатомия зла.

Протоколы операций. Списки граждан, помеченных как «потенциально опасные» только за имя, за цвет кожи, за происхождение. Переписки, в которых они с откровенным презрением называли людей «мусором». «Ошибками системы». «Биологическим балластом».

Я слил все.

На десятки платформ. В анонимные форумы. В утечки журналистам. В даркнет. Все. Без остатка. Это был взрыв. Скандал уровня землетрясения. Внутри партии начался пожар. Паника. Одни отрекались от Тейта. Другие пытались замять дело. Репутация рухнула. Рейтинг хлопнулся.

Я знал – это опасно. Очень. Знал, что теперь мне придется исчезнуть. Но, я не мог просто уехать. Нужно было увидеть родителей. И главное – поговорить с братом.

Через пару недель он вышел на связь. Начал почти весело: Говорил, что сирены почти не слышны. Как будто город замер. Перед бурей. Перед чем-то большим.

Мы говорили долго. Спокойно. Без упреков. Без злости. По-братски. Я рассказал почти все. Ну, почти. Я хотел, чтобы он понял:

Да, я тоже борюсь. Просто по-своему. По правилам, которые сам для себя написал. Без риска умереть. Без бессмысленных жертв.

Где-то глубоко внутри все еще теплилась надежда – слабая, почти жалкая – что мои слова переубедят его. Что он отступит. Поймет, что можно бороться иначе. Не с криком на улицах, не в эпицентре хаоса, а по-другому – тише, точнее, изнутри.

Мне хотелось верить, что он услышит. Что поверит мне, как прежде. Что выберет не жертву – а выживание.

Хорошими становятся те, кто не мешает.

Удобные. Послушные. Тихие.

Их гладят по голове и называют «хорошими людьми».

А плохими – те, кто спрашивает: «Почему?»

Кто лезет глубже. Кто не верит на слово.

Кто нарушает стройную иллюзию.

Мир не любит тех, кто думает. Он любит тех, кто соглашается.

Глава 7

Каждый побег – это не от чего-то. Это к чему-то.

Я уже подготовил идеальную легенду. «Вылетаю в Сингапур. Работа. Контракт. Все стандартно». На деле – билет в Стамбул. Оттуда – в никуда. Исчезнуть. Стереть себя. Стать пустотой.

Родители восприняли новость сдержанно. Но я видел. По глазам. Они уже не верили словам. После Азата их тревога стала живой. Осязаемой. Почти материальной. Они вцепились в меня мысленно, как в последнюю ниточку, которая еще соединяла их с безопасностью.

Может, родительское чутье – действительно не миф?

За пару дней до вылета я перевел пятьдесят тысяч долларов. Не напрямую Азату – это было бы идиотством. Деньги ушли через цепочку транзакций, замаскированных под пожертвования. Вышли на его друга. Это был мой последний жест. Последний бросок спасательного круга в черную воду.

Я думал, что все просчитал. Все. Шифрование. VPN. Поддельные протоколы. Маршруты. Серверы-прокладки.

Но, один прокол. Один. И все пошло под откос.

Оказалось, VPN, которым я пользовался, уже находился под следствием. ФБР имело доступ к их внутренним логам. А я… я не знал. Не успел проверить. Не подумал. И еще – телефон друга Азата давно висел под негласным контролем. Перевод зацепил цепочку. Остальное – дело техники. Сначала упал один из моих серверов. Потом перестала работать почта. Потом я начал ловить тени в отражении витрин. Замедленные машины неподалеку. Слишком одинаковые люди в кофейнях.

Я понял: время уходит. Быстро.

Ночевал где придется. Один раз – в отеле под поддельными документами. Остальное – случайные адреса. Люди, которые не задавали вопросов.

Последние сутки я провел в подвале компьютерной мастерской. Там, где когда-то работал один из моих старых друзей. Готовился выдвигаться к аэропорту ночью. В обход камер. В обход всего.

Не успел. Они были быстрее. На рассвете. Без шума. Без визгов. Просто подошли. Просто взяли.

Все четко. Все по инструкции. Даже почти вежливо. Почти. Что было потом вспоминать тяжело. Тяжело – без того, чтобы зубы не сжались до боли.

Где я ошибся? Где дал сбой?

Я слишком увлекся борьбой ради брата. Слишком хотел поверить, что у меня есть фора. Что я все еще играю умнее, быстрее, точнее.

А пока я играл, Камила Тейт теряла поддержку. После утечек ее рейтинг обрушился. На выборах победил Ричард Миллер – политик, который до скандала почти не фигурировал. Но публикации сломали доверие. У нее не осталось шансов. Конечно, она не собиралась оставлять это без последствий. Я знал, с кем имею дело. И все равно полез. Потому что мне было не все равно.

Первые дни в камере – пустые. Допросы – пустые. Я сидел в одиночке и бесконечно гонял в голове один и тот же вопрос: зачем? Что я хотел доказать? И поможет ли это хоть чем-то Азату? Ответа не было. Точного. Четкого. Окончательного.

Но я знал одно.

Нет.

Я не пожалел. Ни секунды.

И, пожалуй, это единственный честный ответ, который у меня был.

Глава 8

У чего есть душа?

В первом году учебы у нас был курс психологии. Признаться, честно, я бы никогда не стал его посещать так старательно, если бы не преподаватель. Она была редким явлением. Не по профессии – по сути. Из тех людей, которые умеют заставить думать. Болеть. Переворачивать внутри.

– Главное – не лгите самому себе. Даже если ваше мнение – непопулярное. Даже если все откажутся от вас, – сказала она как-то. И эта фраза, как раскаленный гвоздь, въелась в меня. С тех пор она там. Где-то глубоко. Болью. Памятью.

Однажды на паре она задала вопрос, который потом стал для меня чем-то гораздо большим, чем просто задачей с подвохом. Нас было пятьдесят четыре человека.

– В лодке трое. Мужчина. Его мать. И его ребенок. Лодка тонет. Он может спасти только одного. Второй утонет. Кого он должен выбрать? Мать, что дала ему жизнь? Или ребенка – свою плоть, свое продолжение?

Простой вопрос. Почти банальный. Я даже не думал. Ответ был очевиден: мать. Мама – это не выбор. Это аксиома. А ребенок, ребенок может быть еще. Может быть второй. Может быть потом.

98% аудитории ответили так же. Лишь несколько человек выбрали ребенка.

Она выслушала всех. Улыбнулась. Пауза. И тихо сказала:

– Правильный ответ – ребенок. Потому что он появился благодаря вам. Потому что, пока вы живы, вы в ответе за него. Потому что мать, если бы могла, спасла бы вас. Потому что вы – ее ребенок. Всегда.

Тогда, тогда это не впечатлило меня. Лекция быстро стерлась из памяти. Жизнь шла вперед. Все казалось очевидным, понятным, простым.

А теперь… я вспоминал ее совсем иначе. И понял: не все матери остаются матерями. Не все способны спасать. Некоторые – отрекаются. Просто – выключают тебя из своей жизни. Словно тебя никогда не было.

Я понял это еще до суда.

Когда Азат ушел – были слезы. Крики. Истерики. Больница.

Когда ушел я. Была тишина. Холодная. Плотная. Как бетон.

Отречение. Полное. Без права на апелляцию.

Было ли больно? Нет. Тогда – нет. Тогда была только злость.

Но позже. Уже там, внутри. Когда мать моего сокамерника однажды узнала, что ко мне никто не приходит, и начала приносить еду не только ему, но и мне.

Просто так. Без слов. Без вопросов. С заботой. С теплом. И вот тогда впервые за долгие годы мне захотелось заплакать. Не от боли. Не от страха. Оттого что внезапно понял – вот оно. Вот чего мне не хватало всю жизнь. И чего я лишился навсегда. Я помню тот день. До секунды. До запаха. До того, как свет скользил по решеткам. Этот день – как ожог. Как рубец. Внутри.

Отец был на суде. Он приходил. Говорил. Нанял лучших адвокатов. Они спасли меня от пожизненного. Выиграли экстрадицию. Сняли часть обвинений. Вытащили почти невозможное. И отец решил, что долг выполнен. Все. Дальше – сам.

Я видел его в суде в последний раз. Как и маму. Она плакала. А он… он стыдился.

Жалел ли я? Нет. Забудьте.

Раскаяние – самая бесполезная вещь на этой планете.

Оно ничего не возвращает.

Ничего не меняет.

И никому не нужно.

Глава 9

Найди то, что любишь… и пусть это убьет тебя.

Стою во дворе тюрьмы. Смотрю в небо. Облака сегодня низкие. Давящие. Тяжелые. Они будто сползают к самой земле. Скоро пойдет дождь. И в этот момент прозвучит сигнал, зовущий всех обратно.

Но я хочу остаться. Еще чуть-чуть. До первой капли. До границы молчания. До мокрого лица, в котором уже нельзя будет отличить – то ли дождь, то ли слезы на лице.

– Сафин! Письмо! – орет тюремщик.

Даже улыбается. Редкость. Первое письмо за все время. На конверте – Чикаго. «Ничего хорошего», – думаю я. И, черт, не ошибаюсь.

«Пишу, потому что ты должен знать.

Азата больше нет. Его застрелили.

Это случилось ночью. На складе. Он пытался передать какие-то данные. Неизвестно кому. Мы сами до конца не знаем.

Спецслужбы называют это диверсией. Несанкционированным вмешательством в критическую информацию. Его убили на месте. Тело выдали через трое суток. Мы забрали его.

Похороны были тихими. Но, знаешь, я еще ни разу в жизни не видела столько людей на похоронах. Они плакали. Они все плакали о моем сыне. Он был нашим сыном. Но больше – он был чужим. Его больше нет. Он пошел не туда. Он не вернулся. И никто не смог – или не захотел – остановить его.

Если для тебя это хоть что-то значит – помолись за него.

Хотя бы ты.

– М.»

Я читаю это. Снова. И снова.

Десять раз. Двадцать. Пятьдесят.

Пытаюсь выцепить ошибку. Оговорку. Пропавшую букву. Хоть что-то.

Нет. Это правда. Он. Нет его больше.

И с этим «нет» остается только пустой, рваный, обжигающий вопрос: а если бы я тогда…хоть что-то. А потом – наступила пауза. Не тишина. А именно пауза – как будто весь мир замер, чтобы дать мне пару лишних секунд. Чтобы я успел… не знаю, среагировать?

Но я не закричал. Не рухнул на колени. Я просто сидел.

И чувствовал, как внутри все меняется.

Как будто какая-то часть меня, самая упрямая, светлая и уязвимая – взяла и выключилась. Без объяснений. Без шанса на «прощай».

Азат всегда был больше, чем брат. Он был мой компас. Даже когда шел в противоположную сторону. Он был тот, кто верил в меня. Всегда. Даже когда мир падал.

А теперь его нет.

И вдруг стало понятно: я могу жить тысячу лет, но уже никогда не стану прежним. Потому что есть такие потери, которые не проходят. Не лечатся. Не растворяются со временем. Они просто становятся частью тебя.

Мама писала: «Он был чужим». И это больнее, чем сама смерть. Он не должен был быть чужим. Он был моим братом. Единственный, кто не отвернулся. Кто не смотрел на меня через призму обвинений, тюремных стен, провалов, ошибок.

Он не ждал от меня идеальности. Не требовал соответствия. Он просто стоял рядом. Со своим характером. Со своей глупой дерзостью. Со своей невыносимой болью за весь мир.

Через две недели пришла посылка. Его часы. Те самые. Старые. Потрескавшиеся. Те, что всегда были с ним.

Мир больше не оставил выбора. Он снял все маски. Вот его финальный ответ. Вот квитанция. Вот чек за все.

Как же жестоки порой бывают люди. Как же жестоки бывают матери.

Человек не всегда может принять, что его фундамент рухнул. Не всегда может понять, что, когда твой мир ломается – это не катастрофа. Это инструкция.

Инструкция: «Собери себя заново. Или умри». Я понял одно. Ждать, пока меня разорвет эта волна, – нельзя. Либо я сам гребу к берегу. Либо иду ко дну.

Потеряться без надежды – это не мой путь. Я значу что-то. Еще значу. Где-то там, на воле. В мире, который все еще не забыл мое имя.

Я не могу больше оставаться. Ни здесь. Ни в этих стенах. Ни в этом образе – «технический обвиняемый». Скучный. Безопасный. Предсказуемый. Который просто сидит. Просто ждет. Просто медленно гаснет.

Хватит.

Я не знал – когда. Не знал – как. Не знал – через кого. Но план начал складываться сам. Шаг за шагом. Как вирус в коде. Я начал смотреть. Слушать. Запоминать. Вычислять. Не эмоции – возможности. Не слова – слабые точки. Я начал готовить себя. Психологически. Физически. Морально.

Не ради свободы. Не ради мести. Не ради игры.

А потому что просто жить, ничего не делая, теперь – предательство.

В ту ночь я не спал. «Он не дождался. Если я просто проживу – я предам.

Себя. Его. Все».

Мне нужно обратно.

В свои собственные оковы.

Глава 10

Иногда единственный выход – это просто идти.

Даже если весь мир против тебя.

Не прошло и дня с того момента, как я принял решение. Голова работала на износ, словно перегретый процессор. Проблема была в том, что, несмотря на убогость этой тюрьмы, слабых мест здесь попросту не существовало. Вообще.

Два месяца я без остановки прокручивал в голове разные сценарии, перебирал их один за другим – все были обречены на провал.

Это не сериал «Побег», где главный герой – гениальный инженер с чертежами тюрьмы, спрятанными под кожей. Это реальность. А в реальности шанс сбежать отсюда – мизерный. Почти нулевой. Особенно без риска быть пойманным в тот же день.

И вот, когда мысль о невозможности уже начала превращаться в серую безнадегу, ответ вдруг оказался прямо передо мной.

Один из пожизненников – старик под семьдесят – перенес инфаркт. Тюремные медики оказались бесполезны. Он пролежал в камере без сознания несколько часов, пока кто-то наконец не вызвал скорую, и его отправили в городскую больницу.

Я ухватился за эту идею как за последний глоток воздуха под водой. Вот она – соломинка. Теперь у меня было направление. Оставалось только понять, как это провернуть.

Мне нужно было быть раненым. Серьезно – но не смертельно. Самоповреждение? Слишком подозрительно. Врагов в тюрьме у меня не было. Ни в камере, ни за ее пределами. Значит, путь сложнее. Я выбрал единственного, кому мог доверять.

Радик. Тот самый человек, с которым у меня сложились, пожалуй, единственные человеческие отношения здесь. Ему оставался всего год до выхода. И я прекрасно понимал: предложить ему такое – значит поставить под угрозу не только его свободу, но и самое дорогое для него – его мать.

Мама Радика – добрейшая женщина. Когда узнала, что ко мне никто не приходит, без слов начала приносить еду и для меня. Делилась историями, рассказывала про семью, про жизнь. Невысокая, полноватая, с мягкими руками и добрыми глазами. От нее исходило такое тепло, что сначала я старался от него отгородиться. А потом сам не заметил, как втянулся. Знал теперь, кто у них заболел, кто женился, когда появились внуки.

Пару месяцев назад Радик узнал, что у матери серьезные проблемы с почками. Требовалось две операции. Сумма – космическая для их семьи. Он мечтал выйти по УДО и начать зарабатывать. А мать, махала рукой: мол, пожила достаточно, тратиться на нее не нужно.

Именно поэтому если я и мог кому-то доверить свой безумный план, то только ему. Не потому, что он наивен. А потому, что он хороший человек.