Полная версия

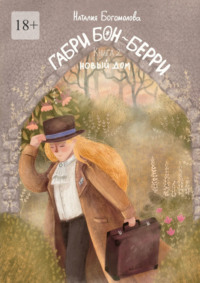

Габри Бон-Берри. Книга 1. Новая жизнь

Бруфорд хмыкнул.

– Сказал прямо-таки по-философски.

– Просто я как будто бы ещё не видел такого народа.

– На самом деле люди везде одни и те же. Про тебя могу лишь сказать, что ты всего-навсего привык к другому обществу, вот тебе и кажется, что грандсбургский народ чем-то отличается. Ты привык видеть солдат вокруг себя и северян, укутанных в свои куртки. А в Грандсбурге сейчас конец лета. Ещё тепло и светит солнце. К тому же, сегодня ещё и выходной день, а значит, спешить никуда не надо. Вот все люди и свободно гуляют по улицам.

– Всё равно для меня это как-то иначе. Не знаю, как объяснить. Наверное, я для этого слишком чужой.

Ещё со времен, когда Бруфорд общался с Габри только при военных лагерях в обстановке, когда оба они были одеты в солдатское обмундирование, мужчина привык, что Габри, в силу своего не самого глубокого владения общеконтинентальным языком, не использует каких-то сложных слов, а даже напротив – обладает упрощенной речью, однако даже с учётом этого Бруфорд редко мог доподлинно понять смысл многих его по-детски простых, но порой слишком далёких изречений. Как и прежде, Габри произносил их невозмутимо, не показывая каких-либо чувств. Но Бруфорду казалось, что у всех этих слов имелся какой-то тяжёлый осадок.

– Тебе кажется, что ты чужой, но это пройдёт. Не ты один по приезде в другую страну чувствуешь себя как-то не так. Это вполне естественно. Хоть люди и везде одинаковы, в чём-то сами народы, которые эти люди составляют, всё-таки различны. Это культура. Народный характер, воплощённый в культуре и даже языке, везде разный. Бывает так, что к нему приходится подступаться, но чаще всего это даже увлекательно. Вот увидишь, однажды тебе понравится.

Габри посмотрел на Бруфорда своим неизменно-пронзительным взглядом, промолчал и снова повернулся к окну, за которым сменяли друг друга виды красующегося города. Конечно, Бруфорд не ждал от этого парня никакого воодушевления.

Вскоре карета, на которой они ехали, свернула с мощёных улиц на грунтовую, посыпанную песком дорогу, ведущую через аллею к тихому кварталу Риверберн, улочки которого назывались местными «домашними». Шум и гам самого города в них сразу мерк и гас в тенях лесных рощ, окутывающих старинные семейные дома и цветущие сады. На главной улице Риверберн располагалась конюшня, куда кучера свозили своих лошадей и нередко оставляли во дворе повозки. Одна за другой тянулись друг за другом небольшие лавки, и была одна, на которую Бруфорд всегда обращал внимание и над которой висела простенькая деревянная вывеска: «Шляпная лавка Конте». Посреди всего Риверберна самой заявительной была, конечно, местная церковь, священник которой жил здесь с остальными и также нередко посещал дом семьи Бон-Берри, члены которой ответственно помогали с церковной благотворительностью. Их семья была известна всем в этом квартале, и Бруфорд ещё во времена своей молодости имел честь однажды завести с ними знакомство.

Это была семья из двух коренных грандсбургцев почтенных лет: Маргарет и её супруга розенских корней Хьюберта Бон-Берри. Соседи знали их как «бабушку и дедушку Бон-Берри» и, проходя мимо их чудесной калитки, обвитой благоуханными розами и примощенной между поросшими тёмным плющом каменными стенами, отмечали её таинственную красоту и утончённость, и вместе с теми – безусловное благородство хозяев, живущих за ней, на которое указывала также и их розенская фамилия, означающая что-то сладостное на старом наречии народов этого самого романтичного королевства неподалёку от Грандсбурга. Однако таинственность заключалась лишь во внешнем виде дома Бон-Берри: едва гость толкал скрипящую кованую калитку и проходил через занавес, украшенный садовыми розами и диким плющом, перед ним отворялась дверь в просторную, хорошо натопленную уютную гостиную, где гостей, как и полагается, приглашали на чаепитие, а пока греется чай, с удовольствием провожали их на задний сад, который был как очаровательный маленький лес, заполненный тенистыми уголками для прохлады, кустарниками и буйством разных цветов, обложенных белыми ракушками; лес, напоенный журчанием помутневшей воды в замшелом фонтанчике; одаренный нежностью и проникнутый словно тихой, доброй магией домашних фейри.

Затем гостей ждало путешествие через ряды антикварных предметов, хранящихся в гостиной Бон-Берри. Конечно, телефоны ещё не являли собою обыденность в таких скромных домашних кварталах, как Риверберн, но у бабушки и дедушки Бон-Берри в доме даже не имелось печатной машинки, а вместо неё красовались старые гусиные перья, фарфоровые чернильницы и пергаменты, свернутые в свитки в шкафчике. Мебель и сервиз казались антиквариатом лишь для молодых гостей: для Бон-Берри же это было самой что ни на есть драгоценностью, памятью и достоянием. С тех пор как их семейство поселилось в этих местах, сменяющиеся поколения жильцов Риверберн относились к ним неизменно с милостью и почтением. Но, увы, всем было известно о том, насколько Бон-Берри одиноки в своём чудесном доме, куда уже давно не ступала нога ни единого их родственника.

Кучер высадил Бруфорда и Габри как раз возле калитки этого дома. Прежде, чем Габри успел бы что-то спросить, Бруфорд изволил объясниться.

– Собственно, вот мы и приехали туда, куда я хотел тебя отвезти, – едва сойдя с кареты, осведомил он своего попутчика, стараясь использовать бодрящий тон. – Это дом семьи Бон-Берри, прекраснейших госпожи и господина, которых я знаю уже очень давно. Я рассказал им о тебе, и они решили пригласить нас в гости. Сегодня мы почаёвничаем у них.

– Эти люди знают, что я северянин? – неожиданно спросил Габри.

– Думаю, что да. А что? Для тебя это проблема?

– Для меня нет. Но кто-то, бывает, не любит северян.

Бруфорд смерил Габри оценивающим взглядом. Почти совсем незаметно в выражении лица мальчика проскользнула тень неуверенности или даже волнения, столь непривычного для него. Бруфорду захотелось как-нибудь его утешить.

– Не переживай. Этот период человеческой нетерпимости уже давно закончился; полагаю, ещё даже до того, как тебя забрали с севера. С тех пор предрассудки почти бесследно ушли в прошлое. Приличные люди не питают никаких предубеждений к другим народам – а мы как раз идём к таким людям, очень приличным. Я думаю, будь ты даже с Луны, им было бы всё равно. – Бруфорд старался выглядеть беспечно-шутливым и заканчивать свои предложения так, чтобы после них не возникало недомолвок и, тем более, лишних вопросов, но Габри обладал способностью вводить Бруфорда в растерянность одними лишь своими короткими допытывающими продолжениями, превращающими разговор в опрос.

– Но лейтенант Никола мне так говорил, – продолжал настаивать Габри. – Он говорил, что я на юге «не в выигрышном положении».

В памяти живо возник образ того молодого грубого мужчины в погонах лейтенанта, который вечно придирался к маленькому северному солдату, взятому под опеку его отцом. Никола хмурился и ругался даже со своими товарищами на корабле, не говоря уже о людях, априори не сыскавших в его душе расположения, каким был для него и Габри. Бруфорд помнил, какое влияние Никола оказывал на мальчишку, и тихо негодовал на этот счёт. Всё ещё.

– Забудь его слова, – вразумительно сказал он. – Сколько себя помню, отпрыск Марчинелли всегда был человеком с ледяным сердцем, всегда был ожесточен. Он мог наговорить тебе много грубых вещей, и ты, наверное, ко всем из них прислушивался, а это зря. Одно лишь пустословие.

– Он и сам относился к северянам нехорошо, – припомнил Габри. – По крайней мере, раньше.

– Знаю. Но затем он всё же повзрослел и отрёкся от своих черно-белых суждений. – Бруфорд вновь решил смягчить разговор, приняв беспечное выражение и сведя всё в шутку. – Кроме того, мы с ним оба были знакомы с одним весьма-а-а-а приятным северянином. Он был неразговорчивым, но очень надёжным, он со стольким нам помог! Конечно, поладить с ним было сложно, но это бессмысленно вменять ему в вину, ведь он ещё слишком юн и только познаёт этот мир, глядя на него с вышины своих пяти футов. В этом деле его лишь надо слегка подтолкнуть, – потрепав пятифутового Габри по голове, с подчеркнутой иносказательностью произнёс Бруфорд. Габри же, обделенный смекалкой в вопросах, касающихся намёков, только ответил:

– Главное, что вы ему доверяете. – И этим он очень позабавил Бруфорда, который прошёл вперед, посмеиваясь себе под нос.

Вдвоём они прошли через увитую отцветающими ароматными розами кованую калитку, причём Габри плёлся позади Бруфорда, словно его дворецкий, и поднялись по деревянным ступенькам к парадной двери дома.

Глава 3

Бруфорд позвонил в серебряный колокольчик, оповещая хозяев о прибытии красивым, тонким звоном, подобным звучанию новогодних бубенцов. Спустя несколько мгновений дверь открылась, и хозяйка предстала перед своими гостями. Бабушка Бон-Берри, одетая в лиловое шерстяное платье с гранатовой брошью, приколотой к воротнику, вышла встретить Бруфорда и Габри, которых по-видимому ждала сегодня весь день.

– Сударыня, добрый день! Вот и мы. – С вежливой улыбкой Бруфорд поклонился ей и краем глаза заметил, что Габри всё ещё стоял подле него, совершенно скованный. Его пришлось мягко подтолкнуть. – Габри, познакомься. Это госпожа Бон-Берри. Кхм… где твои манеры? Поклонись.

Тогда Габри не преминул также поклониться.

– Здравствуйте, – склоняясь, без единого намёка на улыбку поздоровался он.

– Здравствуй, – ласковым старческим голосом поприветствовала его и госпожа Бон-Берри, также слегка склонив голову. Она говорила медленно, с расстановкой и мелодичностью. – Рада вас видеть вместе с господином Бруфордом. Мы вас ждали. Думали, придёте уже к вечеру, а там уже и ужинать пора. Но вы успели, и как раз чайник только вот-вот закипел… что же я вам рассказываю, проходите скорей. Голодные, наверное, с дороги.

– Пожалуй, что слегка, – дружелюбно отвечал Бруфорд, проходя за госпожой в прихожую и ведя за собою Габри.

В прихожей Бруфорд повесил на крючок шляпу и, взяв чемодан Габри, поставил его у шкафа. Сразу затем, ведомые госпожой Бон-Берри, они прошли в гостиную.

В гостиной, как и предполагалось, встречалось много изящного антиквариата на разных полках и за стеклянными дверцами резного серванта, больше всего привлекающего внимание хранящимися внутри подсвечниками, фарфоровым чайным сервизом, хрустальными фужерами и покрытыми шёлком ларцами. Во всю стену стояли напольные часы с ажурными стрелками и створкой для кукушки. Габри оглядывался, прислушиваясь к мерному ходу часов и нерешительно проходя к столу по поскрипывающему полу, застеленному узорчатым шерстяным ковром, стелющимся прямиком до камина.

Как и у любого благородного грандсбургского дома, в гостиной Бон-Берри имелось пианино, на котором, вероятно, никто не играл, поскольку было оно лишь уставлено цветами и книгами. Когда Бруфорд и Габри дошли до накрытого кружевной скатертью стола, Хьюберт Бон-Берри, седобородый дедушка, гораздо более скромный, чем своя жена и даже чем Бруфорд, поднялся со своего кресла, чтобы встретить гостей. Он, чуть заикаясь, лишь указал подрагивающей рукой на изящный диван напротив него за столом и сказал: «П-присаживайтесь». Словно в дом прибыли два знатных джентльмена, он был одет в парадное: в старомодный костюм и рубашку с белым воротничком. Прежде чем сесть за стол, Бруфорд успел сердечно пожать руку господину Бон-Берри, а Габри тем временем только молча осматривал дом, блуждая взглядом по полкам.

Тёплый пар от закипевшего чайника уже перешёл из кухни в гостиную. Вернувшись с кухни, госпожа Бон-Берри принесла горячий чайник и поставила его на стол, в середину, потеснив высокий кофейник, заполненный холодным молоком, и пока ещё закупоренный гранёный графин с душистым клюквенным морсом. На подставке возвышался пышный большой торт, со всех сторон обставленный розовыми блюдцами и чашками с золотистыми каёмками, предоставленными для каждого за столом. В тонких вазах стояли изысканные садовые розы, горделиво глядящие вверх. Из остальных угощений имелись: засахаренные дольки домашнего мармелада с начинкой из джема, маленькие аппетитные бутерброды из поджаристых гренок на нижней полке этажерки, шоколадные печенья – на верхней. В отдельной чашке лежало сливочное масло, к которому прилагались свежие нарезные бисквиты и вазочка с ягодным вареньем.

Для начала, само собой разумеется, каждому из гостей хозяйка изволила налить в чашку горячего чая и предложить к нему молока. Как только началось время чаепития, завязалась и беседа, в которой участвовали, так или иначе, только двое: Бруфорд и госпожа Бон-Берри. Как и Габри, господин Бон-Берри особой словоохотливости так и не проявил. В молчании он выпил три чашки чая подряд, наблюдая за супругой и господином Бруфордом, которые вскоре принялись любезно беседовать.

– Когда вы ехали на поезде, не проезжали ли Браунстон? Как там нынче обстоят дела? Я читала в газете, что вход в столицу обнесли стенами, а у городских врат поставили пропускной пункт… – Госпожа Бон-Берри задала тон светской беседе обсуждением относительно недавних новостей в Каене, но лишь тех, которые не ранили бы никого из собеседников и не омрачили бы весь последующий разговор. Придерживаясь беспристрастия во всех вопросах, Бруфорд рассказывал и о том, как «дела нынче обстоят» в Браунстоне, действительно закрепощенном стенами, в Розенвилле, несильно тронутом войной, и других местах, о нынешнем состоянии которых он ещё не успел осведомиться. Как военный, он должен был не просто знать обо всех изменениях и особенностях мирового порядка, но и всецело волноваться и склоняться к определённым соображением на этот счёт. Однако, как и прежде, так и теперь, по окончании войны мужчина предпочёл сокрыть многие из своих взглядов за прочной завесой вежливости, любезности и миролюбивого невмешательства. Госпожа Бон-Берри придерживалась того же мнения и мягко принимала ответы Бруфорда, не принуждая его к большим разъяснениям. Но в кое-чём она всё же проявила свою напористость: едва Бруфорд успевал насладиться одной чашкой чая и полакомиться бисквитом с маслом и вареньем, она тотчас же предлагала ему новое угощение и доливала ему горячий душистый напиток. Так, за беседой Бруфорд и не заметил, как принуждён был выпить около трёх чашек чая, отведать пару бокалов клюквенного морса и побаловать себя ещё небольшим количеством разнообразных десертов, хотя он совершенно этого не планировал.

Габри же, напротив, за всё время, пока Бруфорд беседовал с хозяевами, так и не дотронулся ни до единого угощения и не проронил ни единого слова. Он оставался сидеть, ссутулившись, и безучастно бродил взглядом по гостиной. Часто его взгляд приковывался к торту, торжественно стоящему прямо перед его лицом. Торт был искусно слеплен из нежных бисквитных коржей с воздушными сливками и начинён ароматным пюре из вишнёвых ягод. На взбитых сливках, покрывающих собою последний корж, красовались вдобавок спелые багряные вишенки, политые чем-то липким и блестящим, вроде карамельного сиропа. Увидев взгляд Габри, господин Бон-Берри дрожащими руками отрезал кусочек торта и положил его на тарелку, а тарелку любезнейше предложил юному гостю.

– Попробуй-попробуй, эт-то наш, г-грандсбургский торт.

Габри несколько растерялся, но принял угощение.

– Спасибо, – поблагодарил он, после чего взял чайную ложку и, ещё немного помедлив, нерешительно отломил кусочек от торта. Бруфорд краем глаза понаблюдал за тем, как он ест. Осторожно и помаленьку. Казалось, мальчик замечал, что на него все смотрят, оттого становился ещё более осторожным, будто намеренно старался померкнуть до состояния неприметной тени. Бруфорд знал, насколько бдительным приходилось быть такому, как Габри, среди других солдат на севере, поэтому не удивлялся его поведению за столом. Он лишь постарался обеспечить Габри удобство и, дабы отвести от него внимание хозяев, развлекал пожилую пару другими разговорами. У него это получилось.

Но вскоре, в течение беседы, госпожа Бон-Берри вновь заметила, что Габри, угостившись тортом, снова сидит, не подавая голоса и всё так же не прикасаясь к десертам. Сладкие ароматы роз, сливочного крема и бисквитов, перемежённые с лёгкой кислинкой от ягод и травяным запахом чая, оплетали гостиную, точно ангельские духи, но госпожа Бон-Берри только вопрошала, обращаясь к Габри, который беспокоил её своей отстранённостью:

– Почему ты ничего больше не ешь? Возьми ещё хотя бы печенье.

Габри поднял на неё глаза и невинно спросил:

– Ещё что-то можно?

– Конечно, – убедительно ответила Бон-Берри. – Это всё для тебя.

Тогда он взял одно шоколадное печенье, надломил его и осторожно вкусил. Казалось, ему понравилось. Сразу после этого с повторного дозволения хозяйки мальчик попробовал клюквенного морса и дольку обсыпанного сахаром розового мармелада. Госпожа Бон-Берри выглядела довольной, когда наблюдала за тем, как приподнимались его брови и едва заметно блестели глаза, когда он пробовал сладости. Потеплев, госпожа Бон-Берри вернулась к беседе с мужем и Бруфордом совершенно удовлетворённая.

Но следом разговор зашёл о самом Бруфорде и нечаянно коснулся его семейной жизни, в частности, Фэй. О ней он старался лишний раз не упоминать и всё же в одночасье вспомнил о супруге, после этого сразу же об этом пожалев. Когда её имя прозвучало, госпожа Бруфорд поникла, а господин Бон-Берри насупился от печали.

– Я слышал п-про вашу супругу, – обращаясь к Бруфорду, говорил он. – Я с-сожалею о вашей утрате.

Бруфорд вздохнул и опустил голову, постаравшись улыбнуться вежливо.

– Спасибо. Но с тех пор прошло уже много времени. – «С тех пор, – хотел бы добавить Бруфорд, – пришлось ещё со многими попрощаться».

– Да, извините. Г-грета, налей ещё чаю господину Бруфорду.

Госпожа Бон-Берри встала и подлила ещё напитка в чашку Бруфорда.

– Благодарю вас, – кивнул мужчина.

Отказаться не было никакой возможности, и Бруфорд смирился с тем, что чай был его лучшим оберегом против застенчивости. И не только для него. Гораздо приятнее вести беседу за чаепитием, когда после смущающего разговора всегда можно сказать: «Может быть, вы хотите ещё чашечку?»

За чаем и сладостями госпожа и господин Бон-Берри вместе с Бруфордом сменили несколько тем разговора. Они успели поговорить про местные новости Риверберна – о недавно открывшейся лавке шарлот-лийских шелков, о праздновании священного дня в церкви и воскресной школе, о том, как дивно растут хризантемы в этом году; обсудить кинотеатр в Хэмфилде, который собрал вокруг себя всю шумиху среди молодёжи; Молочную реку, всё ещё тёплую даже в конце августа; и тех известных писателей, что основали в Розенвилле, родине классической прозы, новый в этом веку литературный клуб. Когда речь зашла о литературе, госпожа Бон-Берри погрузилась в прекрасные воспоминания о романах, прочитанных ещё в молодости и любимых ею до сих пор, а господин Бон-Берри, судя по всему, улучил подходящий момент, чтобы наконец попробовать вовлечь в беседу и юного гостя, всё ещё молча глядящего в сторону. Он обратился к нему чуть рассеянно:

– Г-габри, а какие книги тебе н-нравятся? Ты же л-любишь читать?

– Я? – Он, видно, не ожидал, что его о чём-либо спросят. – Я редко читаю.

– Но ведь что-то же т-тебе нравится из книг?

Габри равнодушно пожал плечами.

– Не знаю. Я любил только сказки. – После недолго раздумья мальчик ещё добавил: – Раньше я часто слушал и читал сказки Кристофера Флоуренса. Мне нравилась «Дух лесных фей». И, может, «Мальчик и волшебный лист».

Упоминание этих историй чем-то тронуло госпожу Бон-Берри. Будто бы что-то для себя наконец поняв, она ахнула:

– Ах да, вот кого ты мне напоминаешь! Ты в самом деле похож на кое-кого. На мальчика Баса из сказки «Дух лесных фей», да и из всех сказок Флоуренса. Такой же худенький, кареглазый и светловолосый, с кудрями до плеч. Несколько лет назад я была в театре на спектакле, поставленном по сказочной пьесе Флоуренса, и был там такой красивый молодой актёр. Он исполнял роль мальчика…

Госпожа Бон-Берри продолжила рассказывать про спектакль и творчество данного сказочника, и Габри безмолвно, но внимательно её слушал. Это было тем малым, что смогло хоть слегка его увлечь. Должно быть, ему правда нравились сказки Кристофера Флоуренса.

Уже совсем скоро колокола на ривербернской церкви заиграли хорал и пробило три колокольных звона. Затем прозвучали маленькие колокола, оповещающие Риверберн, что уже наступило пять часов вечера. Дело близилось к осени, поэтому темнело уже рано, и с наступлением вечера госпожа Бон-Берри поднялась, чтобы зажечь свечи на столе и несколько ламп в углах гостиной для сохранения уютного полумрака. Вечера также стали гораздо прохладнее, поэтому господин Бон-Берри уже позаботился о том, чтобы зажечь камин. Потрескивая на дровах, огонёк теплился в очаге, и с тех пор, как он был зажжён, Габри всё украдкой на него смотрел, вглядываясь в мерно колышущиеся языки пламени. Мальчик бы, вероятно, продолжил смотреть на огонь ещё долго, если бы госпожа Бон-Берри вновь не обратилась к нему.

– Ты, должно быть, впервые в Кармоди, – мягко улыбаясь, сказала она. – Как тебе здесь?

– Я пока не знаю, – отвлёкшись от огонька в очаге, ответил Габри.

– Как это, не знаешь? Ведь ты видел некоторые здешние места, виды… Это, разумеется, лишь малая часть всего, чем располагает город, но всё ещё довольно показательная.

На это Габри ничего не ответил. За всё время беседы он отвечал на все вопросы предельно кратко и ёмко, ни к чему не выказывая никакого особо интереса, а иногда и вовсе замолкал, исчезая и растворяясь в обстановке гостиной. Госпожа Бон-Берри оставалась благосклонной и принимающей и никогда не торопила его с ответом.

– Ладно, должно быть, и вправду ещё не освоился. Для этого всегда нужно больше времени.

– Но сударыня, – вдруг возразил Габри, – я здесь ненадолго. Осваиваться мне без надобности.

Тогда же своё слово вставил Бруфорд, поняв, что беседа уходит в то самое русло, которое он пока что хотел бы избежать:

– И тем не менее не помешало бы. В конце концов, мы пока что здесь остаёмся. – Он старался быть осторожным и не делать резких заявлений, но Габри непонимающе взглянул на спутника и тем усложнил ему задачу.

– Но ведь не навсегда. Мы должны будем однажды уехать на север.

После этого Бруфорд встретился взглядами с госпожой и господином Бон-Берри и прочитал непонимание в их глазах. В глазах Хьюберта гость увидел даже скрытую претензию, обращенную к нему, гласящую лишь одно определённое, что Бруфорд и сам прекрасно понимал. Так или иначе, мужчина всё ещё не нашёл в себе достаточно смелости.

– Не забивай себе этим пока что голову, – только сказал он Габри.

И Габри, казалось, послушался. Он замолчал, вновь погрузившись в себя. Вдруг в полумраке вечера в глазах его что-то блеснуло. В них вдруг замерли слёзы. Они не стекли по его щекам и застыли в слабом блеске, но господин Бон-Берри непременно их заметил.

– Что с-стряслось? Почему ты плачешь? – забеспокоился он.

Габри выглядел совершенно холодно – даже когда капля слезы стекла с уголка его глаз, выражение лица оставалось неизменно бесстрастным.

– Я плачу? – даже задался вопросом парень. Только тогда он коснулся своих век и почувствовал следы влаги. Нисколько не смутившись, Габри достал из кармана платок и промочил глаза. – Нет, я не плачу по-настоящему. Врач сказал, после операции глаза просто могут немного слезиться.

– Тебе выписали какие-нибудь лекарства? – спросил господин Бон-Берри. – Хочешь, мы сходим и к-купим что-нибудь тебе? Если вдруг нужно.

– Нет. Спасибо. Вы не обязаны.

– Но, – начала, подбирая слова, госпожа Бон-Берри, – мы бы хотели позаботиться о тебе. Ты такой милый, но ещё такой неокрепший ребёнок. Тебе нужна забота и кров, под которым ты мог бы чувствовать себя спокойно. Мы можем тебе это дать.

– Не нужно. Большое спасибо, – повторял Габри.

Однако госпожа Бон-Берри, видно, всё же хотела донести до него свою мысль и хоть как-нибудь намекнуть на их с супругом предложение; она шла к этому мягкой поступью, крайне деликатно. В этом ей не было нужды стараться: от природы они с Хьюбертом обладали крайне мирным и деликатным характером. Бруфорд больше всего ценил в них тихое благородство души и считал, что пребывание рядом с такими людьми облагородит жизнь любого, даже самого несчастного страдальца. Поэтому мужчина изначально выбрал именно эту пару. И не прогадал: семья Бон-Берри имела в этом также большую нужду, и госпожа Бон-Берри наконец решила поведать об этом мальчику.

– Мы с дедушкой Хьюбертом уже слишком стары, и на этом свете у нас осталось не так много дел. Дети и внуки живут своей жизнью, мы – своей. В нашем доме хорошо и тепло, но очень одиноко, и кажется, что время бежит слишком быстро. Нам хотелось бы успеть сделать ещё хотя бы одно доброе дело, пока в нас ещё есть силы: того гляди и дома станет чуть радостнее. На склоне лет мы ещё хотели бы подарить кому-то свою заботу. Может быть, такому чудесному мальчику, как ты.