Полная версия

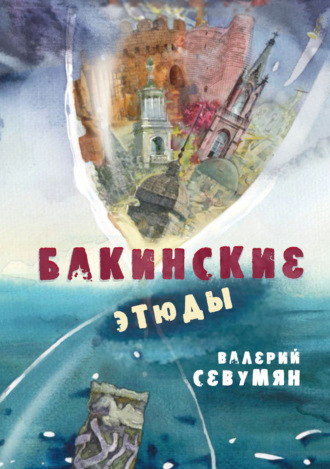

Бакинские этюды. Сборник рассказов о Баку и бакинцах в царские и в советские времена

Что же касается Тагиевского театра, то он был восстановлен, но уже при Советской власти в начале 20-х годов и стал Тюркским Государственным театром. В 1936 году его переименовали в театр Азербайджанской драмы, который просуществовал до 1960 года, после чего перешел в другое здание, а в помещении старого Тагиевского театра разместился театр музыкальной комедии.

Жемчужина Михайловского сада

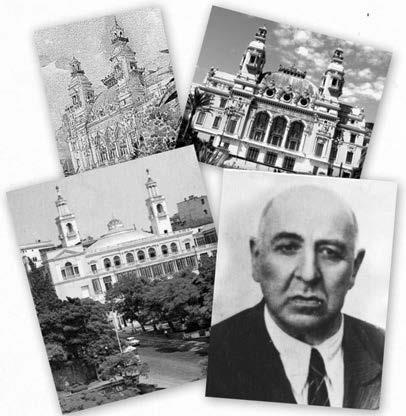

Здание летного помещения Общественного собрания, ставшее затем Азербайджанской государственной филармонией, было построено в 1912 году по проекту архитектора Гавриила Михайловича Тер-Микелова (снизу на снимке). Оно удачно расположено на участке города – на углу Николаевской и Садовой улиц – и выразительно вписано в общую композицию губернаторского сада.

Сверху на снимке: здание казино и оперы «Монте-Карло» в Монако, архитектурные элементы которого были использованы Тер-Микеловым при проектировании здания бакинской филармонии

Любил я этот уголок Баку, где на верхней отметке утопающего в зелени Михайловского сада возвышается стройное и изящное здание бакинской филармонии. Расположенный поблизости от него дом братьев Садыховых, а также особняк Гукасовых, где впоследствии разместился музей изобразительного искусства, создали тот неповторимый архитектурный пейзаж, что навечно сохранился в моей памяти. А здание филармонии, словно сказочный белокаменный замок, безусловно, доминирует в этом архитектурном ансамбле, прекрасно вписавшись в композицию Михайловского или, как его обычно называли бакинцы, Губернаторского сада. С него же я начну свой рассказ, ибо он был одним из любимых мест отдыха и прогулок бакинцев.

Михайловский сад протянулся от Николаевской (Истигла-лият) улицы до площади Азнефть. Здесь, в тени многолетних развесистых деревьев, отдыхали мамаши и бабушки со своими детишками, коротали время беззаботные пенсионеры, о чем-то своем беседовали влюбленные парочки, шумно обсуждала последние новости молодежь. А между тем место это по-своему знаменитое. Это был первый городской сад, названный Комендантским. И не простой, а, можно сказать, ботанический – по количеству собранных в нем разновидных растений. Они начали появляться здесь еще в 30-х годах XIX столетия на участке между двумя крепостными стенами. Вначале это были отдельные частные насаждения в виде небольших кустарников, цветников и грядок с овощами. Но с годами все стало меняться, и на этом месте появился великолепный сад.

Главным инициатором его создания был полковник Р. Ховен, назначенный в 1852 году военным комендантом Бакинской крепости. Прибыв в Баку, он был поражен отсутствием на этой земле какой-либо растительности и одну из своих приоритетных задач считал борьбу за озеленение города. Кавказская администрация в лице наместника М.С. Воронцова поддержала коменданта в этом вопросе и обещала всячески содействовать этому благородному делу.

Ждать милостей от природы на земле, пропитанной нефтью и выжженной солнцем, Р. Ховен не стал и принял неординарное решение. Для кого-то оно может показаться смешным, а для кого-то вполне оправданным. Он обязал капитанов и владельцев судов, прибывавших в Баку морем, в качестве особой пошлины привозить по несколько кубометров плодородной земли и саженцы растений. Не выполнявших данный приказ ждал крупный штраф. Таким образом, сад постепенно пополнялся растениями, привезенными из разных частей света. Среди них были тополь, акация, смоковница, маслина, ясень, сирень, вишня, гранат, айва и многие другие растения.

В 1859 году, после того как разобрали внешнюю крепостную стену, территория сада расширилась и он значительно разросся. В середине 60-х годов первый бакинский сад, именуемый Комендантским, получил название Михайловского в честь кавказского наместника Михаила Николаевича. К тому времени в саду были построены беседки и бассейн, проложена центральная аллея. Надо отметить, что сад этот находился под пристальным вниманием городских властей, что нельзя сказать о других садах, возникших чуть позже, таких, как Парапет и Молоканский. К началу XX века нижняя и верхняя части Михайловского сада слились, создав ландшафтную композицию, что снискала ему в конечном итоге особую славу среди бакинцев.

В этот период на верхней террасе сада появляется красивое здание бакинской филармонии, выполненное в стиле эпохи итальянского Возрождения. Но не всегда в этом здании располагалась филармония. До установления советской власти это было летнее помещение Общественного собрания, и только в 1936 году здесь была организована Азербайджанская государственная филармония.

Кто же надумал построить такой великолепный дворец и кто талант свой здесь проявил? История об этом не умалчивает, и события эти не столь отдаленные, всего лишь столетней давности. Вот и мы с вами перенесемся в начало XX века.

В то время на Николаевской улице (будущая Коммунистическая), недалеко от Ширванских крепостных ворот, находился деревянный павильон. Назывался он «Белый клуб». Здесь, под крышей этого клуба, гулял и развлекался бакинский бомонд, как принято сейчас говорить. И развлекался он в основном за карточным столом, где крутились немалые деньги и серьезные дела вершились. Но «Белый клуб», надо полагать, не очень отвечал статусу бомонда, и члены клуба, многие из которых были представителями Бакинского общественного собрания, обратились с просьбой в городскую Думу, чтобы им разрешили постройку летнего помещения в Михайловском саду. Однако это вызвало недовольство многих гласных, ибо в таком случае пришлось бы вырубить порядка двухсот деревьев, с таким трудом прижившихся в здешних условиях. Так что вопрос этот еще долго оставался открытым, несмотря на неоднократное обсуждение в Думе.

Неизвестно, сколько времени это продолжалось бы, не случись непредвиденное (а возможно, для кого-то и предвиденное). «Белый клуб» сгорел. Пожар, возникший в нем как-то ночью, не без помощи бакинского норда спалил павильон дотла. Это существенное обстоятельство послужило толчком к решению давно поднятого вопроса, и в конечном итоге в 1909 году городская управа передала участок земли в аренду Бакинскому общественному собранию.

Когда его члены (кстати, многие из них были гласными Думы, и это, надо полагать, способствовало решению вопроса в их пользу) получили разрешение на строительство летнего клуба, перед ними возник вопрос: кому из архитекторов поручить разработку проекта будущего здания? Тогда кандидатами на эту должность стали архитекторы И.К. Плошко и И.В. Гославский.

Но еще до этого события напротив Михайловского сада по Николаевской (Истиглалият) улице было запланировано строительство Дома братьев Садыховых. Проект этого здания был выдвинут на открытый архитектурный конкурс Российской империи. Победителем этого конкурса стал молодой бакинский архитектор Григорий Тер-Микелов.

Этот случай как бы предопределил решение руководителей Общественного собрания предложить архитектору Тер-Микелову заняться разработкой проекта летнего клуба. При этом члены клуба решили построить что-то достойное, и не столько для себя, сколько для своего города. И замахнулись, надо сказать, очень высоко. Они решили откомандировать Г. Тер-Микелова не куда-то поблизости, а прямо на Лазурный берег Франции, в Монте-Карло, чтобы он пригляделся к тамошнему зданию «Казино», ознакомился с его архитектурой и спроектировал нечто подобное в Баку. В то время такая командировка была весьма непростым делом, да и времени на нее требовалось немало. Но «отцов города» это нисколько не волновало, и архитектор не был ограничен ни во времени, и ни в средствах.

Монте-Карло – это сосредоточение помпезности, шика и богатства, это развлечения, ночная жизнь и азартные игры. И, несомненно, сердце его – знаменитое «Казино-де-Монте – Карло». Это первый игорный дом в Европе, открывший само понятие «казино». Он был построен в 1862 году, но спустя два года сгорел. И от него остался один из игорных залов, ставший впоследствии, после восстановления, его вестибюлем. Новое здание казино в 1878 году спроектировал знаменитый Шарль Гарнье, автор величественного здания Оперы в Париже. Он построил не просто игорный дом, а настоящий дворец – храм роскоши и богатства, где расположились казино и оперный театр (или, как его иначе называют, «зал Гарнье»). Зал Гарнье является домом Филармонического оркестра Монте-Карло и Оперы Монте-Карло.

В этом зале звучала музыка Берлиоза, Дебюсси, Стравинского… Пели легендарные Энрико Карузо, Фёдор Шаляпин, а позже Пласидо Доминго и Лучано Паваротти, исполнялись великолепные постановки под руководством Сергея Дягилева. Здесь танцевали Анна Павлова, Вацлав Нижинский, Жорж Баланчин, Серж Лифарь, Рудольф Нуриев, Михаил Барышников… Какие имена!

И вот образ этого легендарного здания-дворца и его величественный дух бакинский бомонд желал видеть в своем городе и именно на том самом месте – на углу Михайловского сада, на перекрестке улиц Николаевской и Садовой.

Так и получилось! С Лазурного берега архитектор Г. Тер-Микелов вернулся не только с богатыми и интересными впечатлениями, но и с готовыми творческими идеями. Он уже представлял себе будущее здание в стиле итальянского возрождения, с присутствием элементов национального колорита в виде башенки и эффектных куполов. Окончательный проект здания был представлен архитектором в 1910 году на утверждение строительной комиссии городской управы. А спустя два года творение Григория Тер-Микелова украсило городской сад и вот уже почти сто лет является одним из красивых зданий города, возведенных на рубеже XIX и XX веков.

«Итальянский Ренессанс в палладинском духе как нельзя лучше подходит к образному решению постройки, на котором остановился Тер-Микелов, – пишет историк азербайджанской архитектуры Ш.С. Фатуллаев. – Его предопределили архитектурно-планировочный замысел и место расположения участка под постройку – выигрышный рельеф и климатические особенности местности. Тер-Микелов в проекте Общественного собрания создал живописную и выразительную композицию. Обилием террас и веранд, где свет и тень являются средством пластического выражения объёмных масс, здание несколько напоминает итальянскую виллу эпохи Возрождения».

В 20-х годах прошлого столетия, после установления советской власти в Азербайджане, здание Общественного собрания изменило свое назначение, а в 1936 году здесь была организована Азербайджанская государственная филармония, которой было присвоено имя М. Магомаева.

Впервые попал я в это здание в начале 50-х годов на новогоднее представление. А потом пришли мы сюда с другом на свой первый в жизни новогодний бал-маскарад. Сохранилась в памяти праздничная атмосфера того времени: молодежь в костюмах и масках, играет музыка, взлетают ленточки серпантинов, сыпется конфетти, кругом смех, шутки, игры, веселое настроение, горят бенгальские огни, кружатся хороводы, поют песни, разыгрываются лотереи и конкурсы на лучший танец и лучший маскарадный костюм и, конечно, танцы, танцы… Ну разве можно это забыть!

На сцене Бакинской филармонии выступали знаменитые пианисты: Александр Гольденвейзер, Лев Оборин, Ван Клиберн, Эмиль Гилельс, Святослав Рихтер; скрипач Давид Ойстрах, виолончелисты Леопольд и Мстислав Растроповичи, композиторы Рейнгольд Глиэр и Сергей Прокофьев, дирижировал Ниязи. Здесь звучали голоса Фёдора Шаляпина, Бюль-Бюля, Рашида Бейбутова, Шовкет Алекперовой, Муслима Магомаева. Выступали симфонические оркестры Москвы и Ленинграда, джазовый оркестр под руководством Олега Лунд-стрема, Государственный эстрадный оркестр Армении под руководством Константина Орбеляна, в репертуаре которого был «Ударный номер» – выступление обаятельного и элегантного французского шансонье Жака Дуваляна, знаменитого певца совершенно из другого для нас мира.

Что говорить, многие поколения бакинцев в стенах этой филармонии воспитывали свой музыкальный вкус.

А мне остается лишь вспомнить то время, когда мы приходили в зал филармонии, чтобы послушать знаменитых исполнителей классической музыки. Именно здесь я понял смысл ее волшебных звуков, что, по мнению Бертрана Рассела, дарят нам эмоции, главные из которых – радость и утешение.

Напротив здания филармонии расположен жилой дом братьев Садыховых (на снимке в центре). Он построен в 1910–1912 годах по проекту архитектора Тер-Микелова, выигравшего всероссийский конкурс. Здание выполнено в стиле национально-романтической-архитектуры и характеризуется разнообразной композиционной структурой, элементами и деталями местной архитектуры

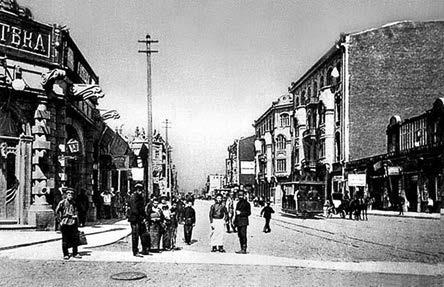

Ей прочили будущее Невского проспекта

Романовский проспект (Телефонная), 1915 год

Сколько событий, историй и тайн может хранить обыкновенная улица? Великое множество, сокрытое от нас его Величеством Временем! Вот и улица Телефонная (28 Апреля, 28 Мая), одна из центральных улиц города, имеет свою, интересную историю. Немало повидала она на своем веку. И хватило ей всяких передряг социально-экономического и политического характера.

Но начнем мы, пожалуй, с того, что всего лишь полтора века тому назад улицы этой и в помине не было. А были на ее месте пригородные сады да огороды. Так что здесь «расцветали яблони и груши», а точнее, овощи, виноград и бахчевые культуры. Бегала тут всякая живность, а горожане проводили здесь свободное время, отдыхая на свежем воздухе. Начинались вышеназванные сады приблизительно от улицы Самеда Вургуна (бывшая Красноводская) и тянулись широкой полосой между Московским проспектом (проспект Гейдара Алиева) с одной стороны и улицей Шаумяна (проспект Азербайджана) с другой, и вплоть до Черного города.

С годами город развивался, расширялись его границы, с боем завоевывая сады и огороды (вряд ли кто-то спокойно и добровольно отдавал свои собственные территории). И там, где некогда шелестели листья деревьев, царили тишина и покой, возникали жилые, в основном одноэтажные дома, караван-сараи, торговые лавки, создавались кустарные нефтяные предприятия.

Нефтяной бум, возникший в середине семидесятых годов, привел к резкому росту фотогенных, как тогда назвали, заводов, а попросту – керосиновых. И были они хаотично разбросаны среди жилых кварталов, занимая территорию вдоль Балаханской (Физули), Сураханской (Первомайской, Ч. Мустафаева) и Телефонной (28 Мая) улиц.

Картина сия, прямо скажем, оставляла желать лучшего. Ну кому понравится постоянное соседство с дымящими день и ночь трубами? Но и это еще не все. Копоть от заводских труб, словно туманная пелена, застилала небо, а воздух, и без того тяжелый и влажный, был насквозь пропитан запахами нефти, навозных испарений и нечистот. С дворов несло гниющей пищей и отходами. Обитающие здесь люди не только свыклись и принюхались к этим запахам – они сами были пропитаны ими. В этом воздухе они жили и эим воздухом дышали. Не помогал даже бакинский ветер хазри, еще более усугублявший ситуацию.

Такие антисанитарные условия, а также недостаток воды и вспышки эпидемий вызывали, вполне естественно, недовольство населения. А городские власти и не очень-то спешили, чтобы решить эту проблему. И прошло еще немало времени, прежде чем администрация города начала подумывать о том, чтобы навести в этом деле кое-какой порядок.

И вот наконец отцы города принимают, надо отметить, беспрецедентное для того времени (и не только для Баку, но и для всей Российской империи) решение – перенести 174 (!) нефтеперегонных завода, сосредоточенных в черте города, в более отдаленный район, получивший впоследствии название «Черный город» от почерневших заводских строений.

Нетрудно себе представить, какую бурю возмущения и негодования вызвало данное решение властей среди владельцев заводов, вынудившее их выложить немалые капиталы на передислокацию своих предприятий. Но и городские власти не остались в стороне и ассигновали на данное мероприятие крупную сумму. А как же иначе? Ведь непростым был этот вопрос. И ходатайствовали по этому поводу непосредственно перед самим кавказским наместником с соответствующим обоснованием и экономическим расчетом. В общем, все, как полагается в таких случаях.

Вот так был ликвидирован большой промышленный район, находящийся в черте города. А тут и за благоустройство его взялись. И прошло немало лет, когда уже практически ничего не напоминало прежнюю жизнь улиц, за исключением, может быть, одиноко стоящей в стороне мукомольной мельницы братьев Скобелевых, сохранившейся, видимо, благодаря своим внушительным размерам на углу улицы Хагани и проспекта Ленина (проспект Азадлыг).

Улица Телефонная окончательно сформировалась где-то к 1886 году, когда здесь немецким инженером Густавом Листом была построена первая в Баку телефонная станция. Отсюда и получила она свое первое название – «Телефонная», сохранившееся на долгие годы: когда-то – официальное, а когда просто – в памяти бакинцев. И вот спустя десять лет, в 1896 году, улице этой присваивается другое название – «Нобелевская». Ну, понятно, надо же было как-то отметить вклад семейства Нобеля в экономику бакинского региона. Но прошло всего лишь два года, и она почему-то вновь становится «Телефонной». Казалось бы, это надолго, но не совсем так. А дело в том, что улица буквально на глазах преображалась, отстраивалась, мостилась и даже стала соперничать с Ольгинской, самой престижной улицей города того времени – торговой и деловой. Телефонная же стала не только центральной, но и магистральной улицей города, соединяющей центр с вокзалом, промышленными зонами и Апшероном. На ней сосредотачиваются торговые предприятия, представительства различных компаний, питейные заведения и фирменные магазины. Да и первый маршрут конки, соединивший вокзал с центральным районом города, прошел именно по этой улице.

И стали улице Телефонной прочить будущее Невского проспекта. А почему бы и нет? Широкая и просторная по тем временам, протянувшаяся от Большой Морской (пр. Кирова, пр. Бюль-Бюля) до самого Черного города. Вот такие строили планы! И не потому ли еще в 1913 году поспешили наречь ее Романовским проспектом? А тут еще в этот год Царский Двор, да и вся Империя отмечали внушительную юбилейную дату – 300-летие Дома Романовых. А до его трагического конца, между прочим, оставалось каких-то четыре года. И вновь переименование. Теперь улица носит название Линдлея. Произошло это в 1918 году, когда в Баку пришла чистая, холодная и вкусная шолларская вода. Этим событием бакинцы были обязаны немецкому инженеру Вильяму Линдлею, отыскавшему в 190 километрах от Баку Шолларский источник и проложившему водопровод в город, а также известному бакинскому нефтепромышленнику и миллионеру Гаджи Зейналабдину Тагиеву, при активном участии которого эта работа была начата и успешно доведена до конца. Ну, а в советские времена, как уже легко догадаться, а точнее, в 1923 году, улица стала называться именем 28 Апреля (день установления советской власти в Азербайджане), сохранив его вплоть до развала Советской империи. Но мы-то всегда называли ее нежнозвенящим и ласковым именем: «Телефонная»!

В начале XX века на Телефонной появляется ряд весьма приличных по архитектуре зданий. И преуспел в этом деле известный нефтепромышленник Муса Нагиев, понастроивший на этой улице несколько доходных домов. Взять хотя бы, для примера, его прекрасные здания-близнецы, что возведены в самом начале Телефонной улицы в 1910 году по проекту архитектора И.К. Плошко. И, конечно, наряду с таким гениальным (я не побоюсь этого слова) и плодовитым архитектором, каким, безусловно, был И. Плошко, здесь представлено творчество и других известных бакинских архитекторов, таких как А. Кандинов, И. Эдель, М. Измайлов, А. Кошинский, А. Эйхлер. С именем Эйхлера связано строительство лютеранской (или немецкой, как называли ее бакинцы) кирхи, воплотившей в себе лучшие традиции немецкой готики. Кирха эта, что на улице 28 Апреля, 17, была построена в 1897 году по замыслу архитектора А. Эйхлера и по желанию бакинских немцев. Немецкая община Баку, что необходимо отметить, имела свою интересную историю и сыграла большую роль в экономической и культурной жизни города вплоть до начала Второй мировой войны, когда ее значительная часть вынуждена была не по своей воле, естественно, покинуть обжитые места.

Лютеранская церковь (кирха) в Баку

Кирха же, чудом сохранившаяся в суровые времена, несомненно, придавала особый колорит нашей улице. Поговаривали, что ее в 30-х годах собирались снести, и лишь внезапное убийство Кирова спасло ее от разрушения. А дело в том, что скульптору Сабсаю, работающему над памятником Кирову, понадобилось помещение с высоким потолком, и ему временно предоставили помещение кирхи. Ну а потом оно стало постоянной мастерской для скульпторов. Так это было или не так, трудно сказать! Но есть и другая, более вероятная версия. В то время немцы считались нашими друзьями, и между СССР и Германией действовал мирный договор. И тут кавказский сатрап Сталина Мир Джафар Багиров, проявлявший слишком большое рвение по уничтожению храмов в республике, решил намекнуть хозяину о своем намерении, а от него поступил короткий и ясный ответ: «Нэ трогать!» В общем, пронесло с кирхой, и слава Богу!

Бакинский «Невский проспект» не состоялся. Помешала Первая мировая война, а потом, с приходом к власти большевиков, она надолго сохранила свой прежний облик. И только в тридцатых годах на стыке ее с проспектом Кирова появляются два приблизительно похожих друг на друга здания – кинотеатр имени Низами и расположенное напротив него здание, где в мою бытность размещалось Азербайджанское телеграфное агентство. Они-то, надо отметить, и предопределили то место, из числа немногих в городском пейзаже, что в конечном итоге стало лицом города.

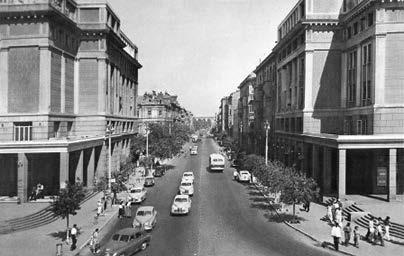

Улица 28 Апреля, 1963 год

Василий Кокорев и Дмитрий Менделеев

Без светоча науки и с нефтью будут потемки.

Д.И Менделеев

Известный российский предприниматель Василий Кокорев

Многие из нас связывают имя великого ученого Дмитрия Ивановича Менделеева с «Периодической системой химических элементов», хорошо известной нам со школьной скамьи. А между тем на счету этого ученого есть множество предложений, выдающихся открытий и научных мыслей в разных областях: экономике, промышленности, образовании, сельском хозяйстве, просвещении. И они не менее велики, чем в химии. А начинал, можно сказать, свою бурную научную деятельность Дмитрий Иванович в Баку, и этому в немалой степени способствовал известный на Руси предприниматель Василий Александрович Кокорев.

Разбогатевший на винных откупах и на подрядах по производству и продаже водки, русский купец Василий Кокорев построил в 1857 году в Сураханах, близ Баку, первый нефтеперегонный завод. Что же потянуло в то время этого богатого и преуспевающего купца в захолустные бакинские края, что российской глубинкой считались? Перелистал я историю его жизни и без особого труда нашел этому объяснение.

В середине XIX века винная торговля уже не представляла для Кокорева интереса, и он решил дать простор своей кипучей творческой энергии, открыв в Астрабаде (Персия) Московский торговый дом. А в 1857 году на смену этому предприятию приходит «Закаспийское торговое товарищество». Получившее значительные государственные субсидии, оно развернуло широкую торговлю с Персией и Средней Азией. Товарищество вывозило оттуда хлопок, шерсть и другие товары, приобретая их частью за наличные деньги, частью меной на русские металлы и мануфактурные изделия.

Надо заметить, что Кокорев, не имевший, собственно, никакого образования (едва научившись писать и считать, на том его и завершил), тем не менее отлично понимал значение науки, интересовался ею, много читал и охотно общался с учеными мужами.

Как-то находящийся в бакинских местах немецкий химик Юстус Либих, будущий основатель агрохимии, обратил внимание Кокорева на выходившую на поверхность земли нефть и на возможности ее использования. И Василий Александрович принимает решение построить в Баку нефтеперегонный завод. Решение серьёзное и рискованное для того времени. Но это же был Кокорев! И завод его был первым!

Активное участие в деле строительства завода принял немецкий барон Торнау, сторонник влияния России на дела Закавказья и Персии, а также автор ряда исследований и монографий по проблемам Востока. Они создали «Закаспийское торговое товарищество», учредителями которого вместе с Кокоревым и Торнау стали П. Губонин, Н. Новосельский, купцы И. Мамонтов и П. Медынцев.

Товарищество купило 12 десятин (чуть больше 13-ти гектаров) земли в Сураханах, вблизи Баку, возле древнего храма огнепоклонников, где из-под земли выходил природный газ. Юстус Либих помог в приобретении в Германии необходимого оборудования и наладил производство. Первоначально завод назывался фотогеновым, так как занимался получением из сухого кира (земля, пропитанная нефтью) осветительного материала – фотогена. Однако немецкая технология перегонки кира обеспечивала выход готового продукта в незначительных количествах. Она давала не более 15 % осветительных масел. В 1860 году Кокорев пригласил на Сураханский завод для «оказания консультаций» магистра химии Московского университета немца В. Эйхлера – отца будущего архитектора Лютеранской церкви (кирхи) в Баку Адольфа Эйхлера. Магистр предложил отказаться от кира и перейти на переработку сырой нефти. Несмотря на то, что это требовало значительных финансовых вложений, Кокорев принял предложение Эйхлера.