Полная версия

Бакинские этюды. Сборник рассказов о Баку и бакинцах в царские и в советские времена

Кто же придумал эту «птицу» и как залетела она в наши края? Поинтересовался я как-то этим вопросом, предварительно перелистав страницы ее истории. Оказывается, что еще в 1623 году каретный мастер из французского города Амьена – Николя Саваж звали его – построил специальный экипаж, предназначенный для перевозки случайных пассажиров, в котором каждый мог прокатиться за определенную плату. Мероприятие это не имело коммерческого успеха. Видимо, не ко времени оно было.

А вот в 1661 году Блезу Паскалю, знакомому нам в роли знаменитого физика, пришла в голову идея организовать на паях общество по извозу. И 18 марта 1662 года в Париже по маршруту Люксембургский сад – ворота Сент-Антуан отправился первый экипаж, в котором ехал сам Людовик XIV. Со временем открылось еще пять маршрутов. Управлял экипажем кучер, а кассир в голубом мундире с гербами королевского дома и города Парижа собирал с людей мзду в размере пяти су, на которые можно было купить килограмм с четвертью хлеба. Система эта просуществовала около 15 лет и была завершена вследствие своей нерентабельности. Но что мы точно можем сказать – 1662 год стал годом рождения общественного транспорта.

Попыток организации подобного транспорта было немало в разных странах и городах, и ушло на это, представьте себе, почти двести лет, пока французский инженер Луба не додумался поставить вагон дилижанса на рельсы (кстати, железная дорога в то время уже появилась). И в 1832 году первая конка с почетными пассажирами – мэром Нью-Йорка и членами городского муниципалитета – тронулась в путь. Из Америки конка пришла в европейские страны, в том числе и в Россию. В 1860 году инженер Домантович построил конно-железную дорогу на улицах Санкт-Петербурга. А в 1872 году открылась первая линия конки в Москве. После нее спустя 17 лет конка появилась на улицах Баку.

Долго ждали этого праздничного дня бакинцы. А между тем вопрос о строительстве в городе конно-железной дороги не раз поднимался в бакинской Думе, сопровождаемый долгими и безрезультатными дебатами.

Одним из первых, кто предложил построить в Баку конно-железную дорогу, был купец первой гильдии немец А.Т. фон Велькэ. В сентябре 1878 года он ходатайствовал по этому вопросу перед бакинской Думой для получения на то разрешения. Конку, которая должна была связать центр с Черным городом, Велкэ обязался построить за 18 месяцев. И подошел он к этому делу весьма серьёзно, с присущей ему немецкой аккуратностью и педантичностью – издал специальную брошюру на русском языке и фарси и раздал их гласным. В брошюре той он последовательно расписал цели, задачи и этапы работ, чтобы сделать это не только доступным для понимания, но и довести идею своего проекта до ума и души каждого гласного.

Между тем противников этого проекта оказалось не так уж и мало. Многие считали, что город сам, без Велькэ может построить эту дорогу и нельзя, мол, отдавать это дело на откуп одному человеку. Дума обсуждала, спорила, откладывала решение вопроса, но никак не могла придти к окончательному решению. Некоторые из членов Думы проявили в этом деле предвзятость, а другие даже посчитали это посягательством на их коммерческие интересы, ибо были в той или иной степени связаны с городским извозом и имели с этого дела определенные дивиденды. В итоге Велькэ были предложены условия, которые его не удовлетворили и от которых он отказался.

А город тем временем продолжал жить своей жизнью. По улицам по-прежнему бегали повозки и пролетки, фаэтоны и кареты. И конка здесь появится – лет этак через десять, но главное, что благодаря Велькэ лёд тронулся и она (то бишь конка) уже витает в умах бакинцев и часто появляется на устах думских чиновников… Наконец в ноябре 1887 года по инициативе Г.З. Тагиева, который в прошлом выступал против предложения Велькэ, в Баку было создано акционерное общество конно-железных дорог. А спустя два года, то есть в 1889 году, город получил свой первый общественный транспорт, который связал железнодорожный вокзал со многими деловыми и торговыми точками.

…И вот понеслись лошадки по Телефонной улице (28 Мая), мимо новых магазинов, контор и складов, а затем лихо сворачивали на Большую Морскую (проспект Кирова, проспект Бюль-Бюля), рядом с тем местом, где спустя 50 лет появится здание кинотеатра «Низами». Проехав еще два квартала до Биржевой площади (Будущий сад 26 Бакинских Комисаров, сквер Азадлыг), они выскакивали на Молоканскую улицу (улица Хагани), а затем, оставляя позади себя сад с тем же названием и проезжая небольшой отрезок улицы Мариинской (Корганова, Р. Рзы), сворачивали в сторону Базарной улицы (Гуси Гаджиева, Азербайджана). Здесь, минуя сквер Парапет и армянскую церковь, конке предстоял небольшой подъем, и она получала подкрепление: в нее впрягали третью лошадь, которую затем отстегивали и отправляли вниз, где она ждала следующего вагона. А конка продолжала свой путь по Базарной улице до Кубинской площади (Площадь Физули). Потом, пробегая по Балаханской улице (Басина, Физули), мимо всевозможных мастерских, ларьков, магазинов и питейных заведений, она завершала свой маршрут у железнодорожного вокзала.

По другому маршруту конка шла от Губернаторской площади (площадь Азнефть) по Набережной Александра П (проспект Нефтяников), а затем сворачивала на Михайловскую (Зевина, А. Алиева) и тут же на Меркурьевскую (Шаумяна, проспект Азербайджана) улицу. Миновав престижные магазины и фешенебельные особняки богачей, конка выезжала на Мариинскую (Корганова) улицу и шла в сторону Молоканского сада (Сад 9 января). Оттуда по Молоканской (Хагани) улице, затем по Большой Морской (Кирова) и Телефонной улицам направлялась на вокзал. А далее по Балаханской и Базарной, по Михайловской и Набережной конка вновь возвращалась к Губернаторской площади (Азнефть).

Таковы были первоначальные маршруты конки, но вводилась она поэтапно, по мере завершения работ на новых участках. Так менялись ее линии, изменялись маршруты. Со временем конка побежала на Баилов, на Шемахинку и в Черный город. В том же 1889 году на улицах города появился паровой трамвай, но просуществовал он недолго и в 1894 году был заменен конкой.

Во многие концы города пролегли линии бакинской конки, и почти все они были связаны с железнодорожным вокзалом. Вагончики конки были в основном однотипные – закрытые, а в летнее время окна в них снимались. В вечернее время вагоны внутри освещались керосиновыми фонарями. Вокруг вагона была устроена специальная подножка. Это было, можно сказать, «рабочим местом» кондуктора, по которому он бегал, собирая плату за проезд, которая стояла от трех до пяти копеек за один рейс. Были и льготные билеты, но появились они чуть позже, например, для гимназистов и пожилых людей. Помимо «обилечивания» пассажиров, как было сказано в инструкции, кондуктор должен был помочь, при необходимости, войти «прилично одетой» публике и обеспечить им место для сидения. Кондуктор также был обязан следить за порядком в вагоне и не допускать в общественном транспорте проявления разного рода беспорядков. А они-то время от времени возникали, и страсти, бывало, не в меру разгорались. И тогда руководство конно-железных дорог решило выдать кондукторам металлические бляхи с номерами, дабы любой из пассажиров мог бы указать, «какой из них поступил неправильно». Со временем, чтобы удовлетворить растущие потребности города, экипажи были расширены, что позволило увеличить количество перевозимых пассажиров.

В некоторых городах Российской империи, в том числе и в Москве, использовались двухэтажные экипажи с открытым верхом. Империалом их называли. Были такие экипажи и в Баку. Добирались пассажиры на верхний этаж по винтовой лестнице. И хотя далеко не всегда им было там комфортно, но и проезд соответственно стоил дешевле: вместо пятака всего алтын (три копейки). Кстати, женщинам было категорически запрещено подниматься на империал без разумного на то объяснения. Вроде бы, чтобы приличия были соблюдены. Читал я как-то, что по этому поводу даже в московской Думе дебаты серьезные шли: «пущать или не пущать»… И все же пустили, но только через 40 (!) лет после появления конки. Вот такие нравы были. Не то что в теперешние времена. Кстати, в правилах пользования конкой было записано, к примеру, что мужчина, зайдя в вагон, где находятся дамы, должен сделать легкий наклон головы в их сторону.

Двигалась конка с шумом, дребезжала, качалась на рельсах с боку на бок, пассажиры частенько входили и сходили на ходу, даже не требуя остановки вагона. Да и остановить конку можно было практически в любом месте. И водители, то есть кучера, были любезны и услужливы. А отсюда и отношение к ним было соответствующее – уважительное. Все же не повозкой какой-то управляли и не дрова везли. Стоя (а порой и сидя) впереди вагона на специальной площадке, кучер держал в руках вожжи и кнут, которыми управлял лошадьми. Он также следил за безопасностью движения, подавая сигналы зазевавшимся прохожим, дергая посредством шнура привешенный на крыше вагона колокольчик. А также и покрикивал частенько на чересчур нерадивых прохожих (например: «Поберегись!»), дабы к порядку их привести и чтобы более осмотрительны были. А на перекрестках, в помощь кучерам, ставили так называемых «махальщиков», предупреждавших пешеходов о появлении вагона из-за угла. Да и это порой не помогало, и иной зазевавшийся прохожий оказывался под копытами лошадей. Бывало, что и конка с рельсов сходила. И помощники в таком случае всегда находились – дружно ставили вагон обратно на рельсы, не дожидаясь технической помощи. Уж больно долго пришлось бы её ждать. Бывало, и бакинские ветры творили свои чудеса: засыпали песком рельсы, что препятствовало движению вагонов, и вся нагрузка падала на лошадей. Ох, как нелегко было им в таких условиях работать.

Шло время. А оно, как известно, на все свой отпечаток накладывает, да и отдельные недостатки выявляет. Не стала исключением в этом деле и наша конка, выявив свои узкие места, что раньше не очень-то в глаза бросались. Взять, к примеру, лошадей. Далеко недешево обходилось их содержание. Четвероногих работников надо было кормить, поить, менять изнашивавшуюся со временем сбрую. Их ежегодно приходилось сотнями выбраковывать, они часто болели и гибли. Хватало, надо сказать, хлопот. Да и вагоны, хоть и не лошади, но также требовали к себе немаленькое внимание (техническое, разумеется). Для всего этого был у бакинской конки свой дом, иначе говоря, парк конно-железной дороги, занимавший, кстати, большую площадь. Здесь были расположены различные мастерские для ремонта вагонов, конюшни, склады, больница, дома для служащих конно-железной дороги. Но а самый главный недостаток конки, что с годами стал весьма ощущаться, так это ее скорость – не более восьми километров в час, а того глядишь, и еще меньше. К тому же «брат» её младший, более навороченный, что трамваем назвали, стал на пятки ей наступать. Ну куда ей было тягаться с такой мощью – грохочущей, скребущей и звенящей, но зато, по сравнению с ней, словно летящей. Совсем худо стало нашей конке. А тут еще уличные мальчишки не могли отказать себе в удовольствии подлить маслица в огонь. Завидев конку, они кричали ей вдогонку: «Конка, конка, догони цыпленка!»…

Вот и сникла вконец наша подуставшая птица. Словно крылья ей надломили… И как-то тихо и незаметно ушла она из бакинской жизни, достойно завершив свой век.

Щедрый меценат

Гаджи Зейналабдин Тагиев

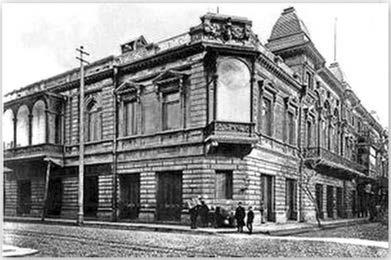

В самом центре престижного района Баку расположено одно из красивейших зданий города, некогда принадлежавщее известному бакинскому нефтепромышленнику и меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву. Здание это, знакомое многим бакинцам как дворец Тагиева, построено по проекту польского архитектора Иосифа (Юзефа) Гославского, и своей фасадной стороной оно выходит на улицу Малыгина (ныне Г. Тагиева). Три другие стороны его смотрят на улицы Фиолетова (А. Ализаде), Мамедалиева и Шаумяна (проспект Азербайджана). Строилось здание частями, судя по надписям на его фронтоне, начиная с 1895 года и до 1901 года, когда оно было окончательно завершено.

Дворец Гаджи Зейналабдина Тагиева в Баку

Наблюдательный бакинец, проходя по одной из этих улиц (и если к тому же он не обременен своими заботами), наверняка скользнет взглядом по невысокому, но респектабельному и весьма помпезному зданию – дворцу. И это не единственное, что построил Гаджи Зейналабдин. Да что там говорить! Немало домов, фабрик и заводов отстроил в своем родном городе известный меценат. И память о себе оставил хорошую и добрую.

Помню я, что имя Тагиева было на устах многих бакинцев-старожилов и его даже называли «Отцом нации». Не чета он, конечно, теперешним многим скороспелым миллионерам, отхватившим лакомый кусок в смутное для страны время. Тагиев же прошел свой нелегкий и тернистый путь, не получив никакого, даже мизерного наследства…

Он родился в бедной семье сапожника и, рано лишившись матери, десятилетним подростком познал, что такое труд, работая подносчиком раствора на стройке и зарабатывая шесть копеек в день. Через несколько лет он уже обтесывает камни, а в пятнадцать овладевает профессией каменщика-строителя. Потом Гаджи работает подрядчиком на стройке, а поднакопив деньжат, покупает мануфактурный магазин. Его капитал постепенно растет, и он уже подумывает о том, куда повыгоднее вложить деньги. И вот тут для Гаджи наступает судьбоносный момент.

Идет 1873 год. В Баку начинается нефтяной бум, связанный с отменой откупной цены на землю и резким повышением спроса на нефть. Все покупают и продают земельные участки, спекулируя на этом деле. Кругом разговоры только о нефти («черная лихорадка» наподобие «золотой» на Аляске). Тагиев идет на риск, вкладывая свои кровные в нефтяное дело, отлично понимая, что многие прогорают на этом. Вместе с двумя напарниками он покупает земельный участок и оборудование. Они нанимают рабочих и принимаются бурить скважины. Проходит значительное время, а нефти нет… Время идет, а нефть и не думает появляться. Расходы, естественно, растут, а надежды тают. Человеческие нервы, как известно, не железные, и они постепенно начинают сдавать. Но не у Тагиева, а у его компаньонов. Наконец, потеряв надежду, они один за другим выходят из «игры», получив свою долю. И Гаджи идет ва-банк. Он теперь единственный хозяин земли, на которой день и ночь продолжают работать нефтяные скважины. Нервы у него все же оказались крепкими, и судьба вознаграждает его за это. На одной из скважин забил мощный нефтяной фонтан. Сын бедного сапожника превращается в миллионера Гаджи Зейналабдина Тагиева – владельца домов и фабрик, заводов и пароходов, лесов и рыбных промыслов.

И вот на пике своей финансовой славы Тагиев строит в центре Баку вышеупомянутый Дворец. Здание это было хорошо знакомо мне, потому что в нем в послевоенные годы (а вполне возможно, и в военные – не могу утверждать) располагался Совет Министров Азербайджанской ССР, где работал мой отец – Рубен Иванович Севумян, занимая довольно-таки ответственный пост. Я не раз приходил сюда и из комендатуры связывался с ним по телефону (дальше меня, естественно, не пускали). А в конце рабочего дня у подъезда учреждения (то бишь Дворца Тагиева) его поджидал автомобиль «Победа» – гордость послевоенного советского автомобилестроения, заменивший отслужившую свой век «Эмку».

Спустя годы, когда Совет Министров перешел в другое здание по улице Лермонтова, во Дворце Тагиева разместился музей Истории Азербайджана. Говорят, что Дворец этот – щедрый подарок Тагиева его любимой жене Соне Араблинской, которая была намного младше него. Однако большая разница в возрасте не помешала Тагиеву создать прекрасную семью и обрести в лице Соны не только заботливую мать пятерых детей, но и верную подругу жизни, и сподвижницу во всех своих начинаниях.

Сегодняшние посетители музея могут полюбоваться просторными помещениями, богато отделанными залами, выполненными в восточном стиле, лепкой и мозаикой искусных мастеров. Декорации во дворце Тагиева выполнены в самых разных стилях – от ампира до модерна. Паркет здесь собран из шести сортов дерева, люстры из венецианского стекла, двери из лимонного дерева, обои изготовлены из натуральной кожи. Для украшения восточного зала было использовано восемь килограммов золота, из которых четыре килограмма ушло на роспись потолка. Здание насчитывало сто комнат и залов с богатыми орнаментами. Старожилы рассказывали, что на каждом углу здания горел газовый фонарь, освещая ярким светом окружающие улицы.

Немало интересного можно рассказать о театре музыкальной комедии, что находится в непосредственной близости от дворца Тагиева. Точнее, о его истории, которая также связана с именем известного мецената…

В конце семидесятых годов девятнадцатого столетия охваченный нефтяным бумом Баку вызвал небывалый приток населения. Со всех концов Российской империи, в том числе и из Закавказья, а также из Персии и Турции, приезжали люди в поисках лучшей жизненной доли. Город рос не по дням, а по часам. Медленно, но уверенно росло благополучие народа. А если есть хлеб, то нужны и зрелища.

К тому времени у городского населения все большую популярность стали завоевывать любительские театральные спектакли. Но проходили они в мало пригодных для этих целей помещениях. Ну, а что касается высшего бакинского общества, то тут им предоставлялись (как всегда и везде) лучшие залы, например, помещение Бакинского благородного собрания.

Именно в это время в городскую управу стали поступать предложения от частных лиц о строительстве в Баку театрального здания и других зрелищных учреждений. Особенно большим спросом пользовались участки Театральной (Петрова) площади (там, где в советские времена было возведено помпезное здание музея имени вождя мирового пролетариата) и Михайловского сада, где еще до революции появилось прекрасное здание Общественного собрания (Филармония).

Но пока чиновники не спеша изучали предложения, открывали, как полагается в таких случаях, дела и заносили их в соответствующие папочки (что тоже очень важно), обсуждали и согласовывали проекты (бюрократизм, увы, вечен!), Гаджи Зейналабдин Тагиев принял решение построить здание театра на собственном земельном участке, что на углу улиц Мерку-рьевской (Шаумяна, проспект Азербайджана) и Милютинской (Мясникова, Т. Алиярбекова), где раньше находилось зернохранилище. Утвердив проект, Тагиев начинает строительство театра, которое было завершено в конце 1883 года. Это было первое театральное здание в Баку, пользовавшееся у горожан большим успехом, и спустя десять лет, дабы удовлетворить растущие потребности населения, Тагиев производит полную его реконструкцию.

Но в 1909 году театр сгорел, и сожгли его, по-видимому, оппозиционно настроенные элементы – те, которые чуть позже смогут путч превратить в революцию. Но Тагиев несгибаем. Он за короткий срок восстанавливает театр, причем вновь проводит его полную реконструкцию: взамен двухэтажного он становится трехэтажным, расширен зрительный зал, появились ложи и амфитеатр первого и второго ярусов.

Торжественное освящение нового театра состоялось 30 сентября 1910 года. Тогда переполненный зал стоя долго аплодировал щедрому меценату, а в зале звучала музыка, сочиненная Узеиром Гаджибековым специально по этому случаю.

Здание Тагиевского театра в Баку.1910 год

Надо отметить, что Гаджи Зейналабдин Тагиев никогда не скупился на благотворительность и был известным филантропом. На его деньги талантливая молодежь училась в вузах Москвы, Петербурга и Европы. Он возводил здания школ, выделял немалые суммы на различные благотворительные цели. Да и строительство здания театра с его постоянными реконструкциями, надо полагать, носило скорее благотворительный характер, нежели Тагиев собирался состричь с этого дела какие-то купоны в необозримом будущем.

Говорили, что в его сейфе на самом видном месте висел его старый видавший виды топор – тот, что долгие годы служил ему верой и правдой и всегда напоминал о том, кем он был и кем он стал. Надо всегда помнить об изменчивости судьбы и не кичиться своим богатством. Всё от всевышнего!

За свою активную и плодотворную деятельность Г.З. Тагиев был удостоен звания Почетного гражданина Баку, русских орденов святого Станислава, трех золотых медалей «За усердие», бухарской Золотой Звезды, персидского Ордена Льва и Солнца.

В былые времена о щедрости Тагиева в нашем городе ходило немало слухов. К ним относились по-разному, как и ко всему остальному. Одни принимали все на веру, другие все ставили под сомнение. Но надо ко всему относиться взвешенно, ибо во всем есть правда и вымысел. Вот чего больше, сказать трудно. Но я, со своей стороны, могу рассказать то, что услышал непосредственно из уст дяди моей матери – Якова Сергеевича Акопова, бывшего бакинца, затем переехавшего в первые годы советской власти на постоянное жительство в Москву…

Итак, в самом начале 60-х годов, будучи студентом, я посетил дядю Яшу в Москве, в его доме на Тверском Бульваре, дом 20. Интересная и представительная внешность дяди Яши всегда чем-то напоминала артиста В. Качалова, знакомого мне по фотографиям и книгам, а также по хорошо известным стихам С. Есенина («Дай, Джим, на счастье лапу мне»), обессмертившим любимую собаку артиста, а заодно и его самого.

В тот день дядя Яша лежал в постели с каким-то недугом и очень много рассказывал мне о своей интересной, наполненной приключениями жизни. Я же расскажу только одну историю, касательно нашей темы…

За несколько лет до революционных событий дядя Яша, будучи студентом московского вуза, возвращался поездом в Баку на летние каникулы вместе с двумя своими друзьями – студентами-однокурсниками. Поезда в то время ходили очень долго, где-то около недели. Они же, по молодости, видимо, плохо рассчитали свои запасы (продуктовые или финансовые, а возможно, и те и другие). На четвертый день у них уже не было ни того и ни другого. Денег занимать было не у кого, а до Баку еще ехать несколько дней. И вот тут они случайно узнали, что в этом же поезде возвращается из Москвы в Баку известный миллионер Г.З. Тагиев. Трудно сказать, кому из них пришла мысль обратиться к нему за помощью, но никто не хотел брать на себя такую ответственность. В конечном итоге сошлись на том, что подойдут к нему все вместе.

Гаджи Зейналабдин Тагиев ехал в отдельном специальном вагоне с обслуживающим персоналом и со своим провиантом. Надо сказать, что студентов без всяких проволочек (что несколько удивительно для нашего времени) провели к хозяину, который важно сидел в помещении большого купе, обвешанном дорогими персидскими коврами, и, облокотившись на большую, красного цвета бархатную подушку, с кем-то беседовал, перебирая пальцами правой руки четки из слоновой кости.

Они представились, и Гаджи Зейналабдин вежливо пригласил их к беседе, усадив напротив себя. Он даже не стал интересоваться, каким ветром их занесло к нему, и завел разговор, как со своими хорошо знакомыми людьми, легко сняв излишнее в таких случаях напряжение. Беседовали о жизни, их учебе в Москве и даже планах на будущее. Гаджи рассказал немного и о себе (ведь недаром говорят, что дорога сближает людей), что ему не удалось получить образование, но он очень рад за молодое поколение, стремящееся к знаниям, и всегда поощряет это дело. Узнав о том, что молодые ребята попали в затруднительное положение, повелел тут же накрыть стол и за трапезой, в дружеской беседе провел с ними немало времени. Молодежь пила вино, а Тагиев зельтерскую (минеральную воду). Время незаметно прошло, и гости решили, что пора и честь знать. Когда они собрались уже уходить, поблагодарив Тагиева за прием и оказанное им внимание, он жестом руки задержал их, извлекая из кармана кошелек, и вручил каждому по десять рублей. Деньги немалые по тем временам – почти месячная зарплата среднего специалиста.

Не стоит описывать, как студенты провели остаток пути, а по прибытии в Баку наняли извозчика и в первую очередь отправились в немецкую кондитерскую, что на Торговой улице, где купили для родных сладостей разных, а дядя Яша для моей бабушки – ее любимые французские трюфели. Ну, а Тагиеву они выразили свою благодарность и признательность через Бакинское благотворительное общество.

Возвращаясь к театральной теме, хочу сказать, что театру Тагиева вновь не повезло. Первого февраля 1918 года он вновь сгорел, да так, что от него остался лишь один каркас. Восстановить здание театра Тагиев не успел – политическая обстановка была непредсказуема, и он решил повременить, учитывая то, что в Баку уже успешно работал Маиловский театр.

В начале 20-х годов, с приходом к власти большевиков, состояние Г.З. Тагиева было национализировано. Какое безобидное слово, прикрывающее открытый разбой и бандитизм! Впрочем, у большевиков в этом деле опыта было предостаточно, и они даже успешно делились им с братскими зарубежными партиями.