Полная версия

Бакинские этюды. Сборник рассказов о Баку и бакинцах в царские и в советские времена

После радикального преобразования завода и внедрения новой технологии перегонки «колодезной» балаханской нефти выход готового продукта уже составлял около 30 % вместо прежних 15 %. Новому осветительному материалу дали название «фотонафтиль», что в переводе на русский язык означает «свет нефти».

И все же новые, более успешные результаты не удовлетворяли В. Кокорева. Завод не был рентабельным, он приносил убытков на двести тысяч рублей в год, да и качество фото-нафтиля оставляло желать лучшего. Он не мог конкурировать с более дешевым аналогичным американским продуктом, который в те годы использовался для освещения столицы России – Петербурга.

Интересно отметить, что получивший распространение в России американский нефтепродукт фотоген способствовал появлению современного русского названия – «керосин». В то время фотоген продавался в лавке американца Самуэля Кера, на вывеске которой было написано: «Кер и сын».

Кокорев же, искавший выход из создавшегося положения, решил обратиться к помощи ученого мира Санкт-Петербурга. Причем поступил несколько неожиданно. Он обратился не к «столичным грандам химии», а 29-летнему приват-доценту Менделееву, только что издавшему свой первый учебник «Органическая химия», удостоенный Демидовской премии.

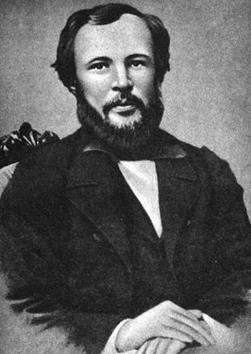

Приват-доцент Дмитрий Менделеев, 1863

Это было знаменательное время в истории Российской империи. Главнейшее событие того периода – издание императором Александром П Высочайшего манифеста от 19 февраля 1861 года об освобождении крестьян из крепостной зависимости. За такое благодеяние народ назвал государя Освободителем. Отмена крепостного права положила начало периоду «Великих реформ». И связаны они были с осуществлением социально-экономических преобразований в стране, куда были вовлечены все слои общества, и в первую очередь научная интеллигенция. В числе их был и Дмитрий Иванович Менделеев, стремившийся заняться конкретной экономической практикой в новых условиях, и прежде всего в области промышленности. Потому и приглашение Василия Кокорева посетить его завод было воспринято Менделеевым с определенным интересом. Вполне возможно, что этому решению способствовал и другой факт. Летом 1863 года на улицах Санкт-Петербурга зажглись сотни уличных фонарей, где в качестве осветительного материала использовался американский керосин. И вот тут-то Дмитрий Иванович невольно задумался: неужто наша промышленность настолько отстала, что в Россию за многие тысячи верст экономически выгодно ввозить иностранные нефтепродукты?..

Пригласив Менделеева в Баку, Кокорев обратился к нему с одной лишь просьбой: «Либо помогите устранить убытки, либо закройте завод». И в придачу к полному пансиону вручил ему тысячу рублей. В августе 1863 года, взяв отпуск в Петербургском университете, Дмитрий Менделеев отправился в Баку. Так началось его знакомство с нефтяным делом.

Три недели, проведенные Дмитрием Менделеевым на заводе «Закаспийского торгового товарищества В.А. Кокорев и Ко», стали, можно сказать, решающим фактором для развития российской нефтяной промышленности. Вместе с Василием Эйхлером они провели серию опытных перегонок нефти, что стало результатом разработки новой технологии очистки фото-нафтиля. Его предложения по совершенствованию технологии переработки сырья и внедрению новых форм организации производственного процесса стали новым словом в нефтяной отрасли.

Позднее Менделеев так вспоминал об этой поездке: «На месте что можно было, старался поправить и направить. И вышло так, что через год получился чистый доход более чем в 200 тысяч рублей. Приезжает ко мне тогда Кокорев и предлагает поехать править его дело в Баку, в год получать по 10 тысяч рублей, до 5 % с чистого дохода, разочтенного как в этот год. Ни минуты не думая, отказался, чего, конечно, не сделал бы на моем месте ни англичанин, ни француз, ни немец…»

А что же Кокорев? Он стал интересоваться о причинах отказа, напрочь опроверг все доводы и отговорки Дмитрия Ивановича «…и очень верно заключил, что все это барские затеи, от которых России очень плохо двигаться вперед…» И Дмитрий Менделеев признается: «Когда сам-то стал стариком, тогда понял, как следует, здравый смысл самородного русского ума».

В своих рекомендациях Дмитрий Менделеев не ограничился рамками одного завода, а разработал систему мероприятий для подъема всей нефтяной промышленности. Он решительно выступил против системы откупов, поскольку откупщики, получавшие промыслы на короткий срок, не были заинтересованы вкладывать деньги в разработку новых технологических методов добычи нефти. Ряды его сторонников в этом вопросе быстро множились, и откупа в конечном итоге были отменены с 1 января 1873 года. Но на решение этого вопроса ушло ни много ни мало, а десять лет. Нефтяной откуп был заменен долгосрочной арендой и акцизным обложением. Однако Д. Менделеев был против акциза на нефть и в письме, адресованном министру финансов Н.Х. Бурге, предупреждал, что акциз станет экономической миной замедленного действия.

В 60-х годах XIX столетия нефть в России использовалась неэффективно. Из нее получали меньше 30 процентов керосина и смазочных масел. Более того, нефть стали повседневно применять вместо дров и угля в топках пароходов и паровозов. Менделеев считал это варварством, когда из нефти можно получить столько ценнейших продуктов, а ее используют, как топливо. «Нефть – не топливо, а топить можно и ассигнациями», – знаменитая фраза Дмитрия Менделеева.

Интересны были для того времени предложение ученого связать трубопроводами нефтепромыслы с заводом, а завод с пристанью, что, по его мнению, позволило бы существенно сократить затраты на перевозку нефтепродуктов. Оно не было принято. А американцы осуществили эту идею. Несколько позже Д. Менделеев напишет по этому поводу: «Американцы будто подслушали: и трубы завели, и заводы учредили не подле колодцев, а там, где рынки, и сбыт, и торговые пути». Чуть позже, в 1876 году, Д. Менделеев посетил США с целью ознакомления с её нефтяным промыслом, и итогом поездки стала его книга: «Нефтяная промышленность в Северо-Американском штате Пенсильвании и на Кавказе».

Причину большой убыточности предприятия Менделеев усмотрел также в чрезмерно больших расходах на доставку керосина потребителям водным транспортом и предложил перевозить нефтепродукты не в бочках, а в трюмах специальных судов. Последовав совету Менделеева, Кокорев впервые в мире пытался осуществить эту идею, но она оказалась неудачной. И только спустя десять лет новый способ получил распространение как в России, так и за ее пределами, где его стали называть «русским способом». Перевозка керосина в судах наливом сделала его конкурентоспособным не только в России, но и на внешних рынках. Сейчас весь мир перевозит нефть и нефтепродукты в танкерах и баржах по способу, предложенному когда-то русским ученым Д.И. Менделеевым. Предложил он еще построить нефтепровод Баку – Батуми и разместить заводы по переработке нефти на Черноморском побережье, а также поднять добычу нефти в Бакинском регионе так, чтобы не только освободить Россию от импорта американского керосина, но и самим экспортировать нефтепродукты в Европу.

«Профессорскими мечтаниями» назвал тогда министр финансов мнение Менделеева. Однако жизнь подтвердила правоту ученого. К концу века Россия по добыче нефти достигла уровня, предсказанного Менделеевым, и на мировом рынке русский керосин потеснил американский.

Скажу напоследок несколько слов о Василии Кокореве. Меня удивило то, что этот человек, совершенно не имеющий никакого образования, тем не менее оставил заметный след в российской истории. И не потому, что был одним из успешных деловых людей и славился своим богатством (богатства, как нам уже известно, можно достичь и без особого на то образования), а потому, что во всех делах своих проявлял природный ум, опыт и житейскую мудрость. О нем, говорят, по Руси легенды ходили. В числе первых ратовал он за отмену крепостного права, считая это позорным пережитком России. И вообще, во всех своих начинаниях он был первым. Помимо первого нефтеперегонного завода, построенного им, Кокорев учредил акционерное общество «Волжско-Каспийское пароходство», участвовал в создании Волго-Донской железной дороги и Товарищества Московско-Курской железной дороги. Кокорев создал первый коммерческий банк всероссийского значения, стал основателем первой в России частной картинной галереи, еще за двадцать лет до братьев Третьяковых, а в Тверской губернии устроил приют для русских художников. И, наконец, в одной из его книг: «Экономические провалы по воспоминаниям с 1837 года», написанной незадолго до смерти, есть такие строчки: «Пора государственной мысли перестать блуждать вне своей земли, пора прекратить поиски экономических основ за пределами Отечества, засорять носильными пересадками на родную почву; пора, давно пора возвратиться домой и познать в своих людях свою силу».

Завершая материал о Дмитрии Менделееве, хочу напомнить, что один из ведущих вузов Москвы назван его именем, а за лучшие работы по химии присуждается премия и Золотая медаль имени Менделеева. И самое главное, отмечая вклад ученого в мировую науку: 101 элемент «Периодической таблицы элементов» носит его имя.

Особняк на «Садовой»

Особняк, построенный братьями Гукасовыми в конце XIX века, где размещались «Каспийское товарищество» и жилой дом семьи Гукасовых. В настоящее время это здание Государственного музея искусств имени Р. Мустафаева

Этот дивный двухэтажный особняк хорошо известен каждому бакинцу Расположен он напротив здания филармонии по улице бывшей Садовой, затем – Чкалова, а ныне по улице Ниязи. В нем уже более полувека располагается музей изобразительных искусств имени Р. Мустафаева. Музей как музей. Ничего сказать не могу – не сохранилось у меня особых впечатлений, а вот само здание уж больно привлекало мое внимание своей живописной композицией и богатыми архитектурными элементами.

Здание это известно как Оособняк Дебура, ибо надумал его построитьво второй половине XIX века бакинский предприниматель Лев Дебур. Личностью он был в Баку популярной и уважаемой. Обладал он, по свидетельству многих, редким умом, завидным трудолюбием и необыкновенной целеустремленностью. И дом этот намерен был построить уже на пике своей славы. А о том, что место для него подобрал достойное и престижное, и говорить не приходится.

Однако Дебур в этом доме никогда не жил. Ему даже не удалось его построить и увидеть этот особняк во всем его великолепии. Так почему же дом этот стал называться его именем? Может, молва людская в том виновата или что-то иное? А может быть, это «ошибка» историка архитектуры Ш.С. Фатуллаева, почему-то назвавшего в своей монографии по истории градостроительства Баку дом Гукасовых особняком Дебура?

…Лев Мартинович Дебур (Лео Мартин де-Бур) происходил из семьи потомственных голландских мореплавателей. Его отец, Мартин, имея дворянское звание, в 30-х годах XIX столетия переехал в Россию, где у него родился сын Лев, один из пяти его сыновей. Лев Дебур, как и его отец, работал капитаном на морских судах и в начале 60-х годов появился в Баку. Город привлек его внимание своими нефтяными запасами и перспективами своего развития. И, будучи работником Астраханского отдела Общества «Кавказ и Меркурий», он становится инициатором создания его бакинского отделения, а затем и его руководителем. А спустя некоторое время он приобретает нефтяной участок и небольшой завод. Так Баку стал его судьбой, а работа в нем – смыслом жизни.

Рассказывают, что именно благодаря Льву Дебуру в Баку появились Нобели и была создана их знаменитая нефтяная компания. Произошло это в начале 70-х годов XIX столетия, когда из Санкт-Петербурга на Кавказ по делам своей фирмы приехал Роберт Нобель. В пути он познакомился со Львом Дебуром, который и открыл перед ним нефтяную перспективу бакинского края, а в дальнейшем содействовал ему в приобретении нефтяного участка и завода.

Дела самого же Дебура продвигались более чем удачно, и в 1878 году он совместно с армянскими предпринимателями С.И. Багировым и А.П. Мадатовым создает «Каспийское товарищество». Спустя несколько лет в Баку появляется Павел Гукасов (Погос Овсепович Гукасян), молодой человек из купеческой семьи, окончивший Московскую коммерческую академию и Дрезденский политехнический институт. Изучив нефтяное дело и ознакомившись с перспективами его развития, он скупает долю напарника Дебура, своего соотечественника А. Мадатова и становится Управляющим заводом «Каспийского товарищества». Дела фирмы развиваются весьма успешно, ив 1884 году Льву Дебуру предлагают занять должность управляющего «Каспийским товариществом», в связи с чем он отказывается от места управляющего Обществом «Кавказ и Меркурий».

Приблизительно в это время Лев Дебур получает предложение от нефтяного магната Ротшильда. Ему предлагают место управляющего Бакинским отделением компании Ротшильдов. Но Дебур отказывается от этого заманчивого предложения, предвидя перспективность развития «Каспийского товарищества». Ему не нужен был этот бакинский нефтяной король, он и сам собирался им стать. А через год, в сентябре 1886 года, с целью увеличения добычи нефти и развития его производства Товарищество было преобразовано в Акционерное общество, а к Павлу Гукасову постепенно присоединились его младшие братья.

В январе 1887 года Лев Мартинович Дебур (к тому времени он уже был купцом первой гильдии, Почетным гражданином города и, награжденный несколькими орденами российской империи), подал прошение в городскую Управу о продаже ему участка земли на Садовой улице (ныне – Ниязи) для строительства собственного дома. Спустя несколько месяцев, после проведения соответствующих торгов, просьба его была удовлетворена.

Проект дома был разработан городским инженером Н.А. фон дер Нонне и утвержден в августе 1888 года Главой города Деспот-Зеновичем. Но тут случилось непредвиденное. Когда началась закладка фундамента дома, на своем дачном участке в результате инсульта внезапно ушел из жизни Лев Мартинович Дебур. Ему было только 49 лет, и он был ещё полон сил и жизненных планов.

Земельный участок Дебура и его доля в «Товариществе» были выставлены на продажу. И братья Гукасовы стали полноправными хозяевами «Каспийского товарищества» и участка на Садовой улице. Теперь уже строительство особняка велось под наблюдением главы акционерного общества Павла Гукасова и его братьев. Уже на правах хозяев дома они внесли некоторые изменения в проект здания, сделав его фасад более изящным, с двумя входами, а также улучшили интерьер помещений особняка, где внутреннее убранство стало выделяться своим великолепием. Комнаты были обставлены дорогой дубовой мебелью, выполненной французскими мастерами. С потолков свисали хрустальные люстры, а на стенах были установлены итальянские зеркала.

На фасаде здания был установлен медальон с буквами «КТ», который был уничтожен при одном из ремонтов. Сегодняшние посетители музея, прохаживаясь по залам Особняка Гукасовых, наверняка обратят внимание на лепные работы и барельефы на стенах и потолках, а также на старинные изразцовые печи необыкновенной красоты, одна на другую не похожие. Выполнены они по заказу Павла Гукасова искусными мастерами того времени, а сейчас, наряду с выставленными здесь экспонатами, они занимают достойное место в экспозиции музея.

А тем временем «Каспийское товарищество», возглавляемое Павлом Гукасовым, вошло в число ведущих бакинских нефтяных компаний. Оно стремилось к завоеванию новых рынков сбыта, конкурируя с такими нефтяными магнатами, как Нобели и Ротшильды, и старалось потеснить их позиции. Можно сказать, что мечта Льва Дебура стала воплощаться в реальность. Но Павел Гукасов занимался не только своим акционерным обществом. Он занимал руководящие должности во многих российских компаниях, был председателем Совета съездов бакинских нефтепромышленников, членом правления «Каспийский трубопровод», руководил Машиностроительным заводом… Круг его деятельности был более чем обширным, а список занимаемых должностей занял бы целую страницу.

В 1906 году Павел Гукасов переехал в Петербург и вошел в состав правления Русского торгово-промышленного банка, где спустя несколько лет стал председателем его правления. Совместно с А.И. Путиловым, С.Г. Лианозовым и другими промышленниками он в 1912 году стал инициатором создания международного концерна «Русская генеральная нефтяная корпорация» с целью конкуренции с Нобелями и Детердингом, экспортирующими нефтепродукты из России.

Все братья Гукасовы были потомственными почетными гражданами. Младший брат Павла Гукасова, Абрам Осипович, после окончания Лазаревского института восточных языков учился в Германии, получив степень доктора философских наук. В 1899 году он переезжает в Лондон и становится представителем фирмы «Каспийское товарищество», а в 1907 году основал в Великобритании судостроительное общество «Baiting Trading Со», состоял в руководстве семи российских копаний. Должность директора-распорядителя Общества «Каспийского товарищества» занимал Аршак Осипович Гукасов. Он на протяжении многих лет был председателем Совета съездов бакинских нефтепромышленников.

Когда волны октябрьского переворота докатились до Баку, Гукасовы эмигрировали из страны. Они основали в Париже судостроительное общество нефтеналивных судов, финансировали издание газеты, а затем журнала «Возрождение», основали фонд имени братьев Гукасянц.

А особняк же, оставшись без своего хозяина, как и другие здания в подобных случаях, стал переходить из рук в руки. Первым здесь расположился командный состав английской армии, вошедшей в Баку в 1918 году, а с приходом Красной армии – Совет народных комиссаров. В 1933 году дом занял Первый секретарь Коммунистической партии Азербайджана Мирджафар Багиров, а в начале 50-х годов, в связи с переездом в другую резиденцию, он передал этот особняк Музею искусств. Говорят, что во времена лихолетья пресловутый «Народный фронт» попытался занять здание музея, но известные в стране деятели культуры, к счастью, сумели его отстоять.

Такова краткая история здания, построенного братьями Гукасовыми, но названного Особняком Дебура. Но у каждого дома, как и у человека, своя судьба. И, может быть, очень символично, что этот старинный и красивый особняк на Садовой улице стал не только украшением города, но и храмом муз.

Цициановский скверик

И в сече, с дерзостным челомЯвился пылкий Цицианов.А. С. Пушкин

Памятник П.Д. Цицианову в Баку, 1846 год

Не раз слышал я об этом бакинском сквере. Говорят, что был он очень уютным и привлекательным, тем более для того времени, когда зеленых насаждений в Баку практически не было. Цициановским назывался он.

Располагался вышеназванный сквер чуть ниже улицы Базарной (Гуси Гаджиева, а ныне Азербайджана) метрах в двухстах от Шемахинских ворот бакинской крепости. Возникновение сквера связывают с открытием здесь в 1846 году памятника князю Цицианову, а также наличием «чистой воды из Ханларского родника».

Вот как описывает этот сквер исследователь истории архитектуры Ш. Фатуллаев: «К началу 1880-х годов сквер пышно разросся и превратился в сад с лиственными породами деревьев и цветниками. Находясь ниже уровня Базарной улицы, сквер был связан с ней интересной по композиции полукруглой каменной лестницей, завершенной мемориальным обелиском, стоявшим перед двухэтажным караван-сараем с ренессансным фасадом. Круглый низкий бассейн, фонтан у лестницы, подпорная стенка с балюстрадой на уровне Базарной улицы дополняли зеленую архитектуру цициановского сквера, вошедшего в планировку города ценным композиционным элементом».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.