Полная версия

Бакинские этюды. Сборник рассказов о Баку и бакинцах в царские и в советские времена

Собор Александра Невского в Баку тоже был построен при посредничестве царя Миротворца Александра III, человека глубоко религиозного, в годы царствования которого было сооружено много новых храмов и учреждены церковноприходские школы..

Автором проекта православного собора стал уроженец Баку, сын главного врача Каспийской флотилии, архитектор Роберт Марфельд. Решение такое после долгих дебатов принял Комитет по строительству собора под председательством городского губернатора. Комитет рекомендовал архитектору Марфельду обратить внимание на церковь в Новом Афоне, откуда ему были доставлены чертежи и рисунки. Роберт Марфельд, будучи высококвалифицированным специалистом, не ринулся сломя голову выполнять желание Комитета. Он внимательно ознакомился с полученными материалами, детально уточнил все пожелания и требования и только после этого приступил к проекту. Работал он с оглядкой на храм Василия Блаженного, ибо такова была в то время воля царская. Очень хотел Александр III, чтобы собор сей по красоте и величию похож был на московский храм. И даже выделил на строительство бакинского собора, из царской казны, разумеется, 400 тысяч рублей, а также своей рукой в 1888 году заложил в его основание первый камень.

Собор не дожил до наших дней и в памяти моей сохранился лишь по фотографиям. В то время, когда в стране сметали и крушили никому не мешавшие церкви, храмы и мечети, а безумству этому пели песни, он разделил участь своих собратьев. А храм Василия Блаженного в Москве, к счастью, пережил это смутное время. «Не поднялась рука у Великого Кормчего на памятник средневекового зодчества», – думал я когда-то по простоте своей душевной. Да не так все просто было. Слухи о нависшей угрозе над храмом быстро разлетелись по Москве, и что-то неладное почувствовали власти. Тут еще известный архитектор-реставратор П.Б. Барановский «погрозился Сталину костьми лечь на Красной площади, если тот прикажет снести храм Василия Блаженного». В общем, пронесло! Может быть, образ Ивана Грозного явился Сталину во сне? Ведь преклонялся он перед ним и пример брал с него частенько, решая дела государственные.

История строительства Александро-Невского собора в Баку – тема особая. Потребность в его сооружении возникла еще в середине шестидесятых годов позапрошлого столетия, а в 1878 году бакинский губернатор В.М Позень получил поддержку в этом вопросе со стороны наместника Кавказа и Святейшего Синода. А тут еще выбор места для православного собора стал предметом многолетних споров, в основном из-за участка, на котором было расположено старое мусульманское кладбище, где в конечном итоге и был возведен собор. Предлагали и другие места – например, на Театральной площади, там, где впоследствии возвели музей вождю мирового пролетариата. Городские власти рассматривали возможность постройки православного собора в районе железнодорожного вокзала, что совершенно не устраивало православное духовенство из-за отдаленности его от центра города. Предлагалось место для храма, как утверждают некоторые источники, на Колюбакинской площади (Парапет), что весьма сомнительно, ибо к тому времени (а было это в середине 60-х годов XIX столетия) там уже началось строительство армянского собора Святого Григория Лусаворича.

Православное духовенство по вопросу выбора места для собора придерживалось своего мнения. Оно считало, что он должен стоять в центре города и на возвышенности, а потому место, на котором находится старое мусульманское кладбище, наиболее приемлемое для этого богоугодного дела. Вот тут-то и разгорелись споры. По этому поводу даже бакинская дума не раз заседала, где страсти кипели не на шутку, и каждая сторона свои интересы отстаивала. Да и пресса тоже не сидела сложа руки, и, как обычно в таких случаях, остро реагировала, подливая масла в огонь. Дело было в том, что по закону шариата нельзя тревожить могилы покойников менее чем через 40 (!) лет с момента последнего захоронения. А тут и тридцать лет еще не прошло. Сложная, по всей вероятности, дилемма возникла. Но споры, достигнув своего пика, неожиданно прекратились, как бы и вовсе не возникали. Решительно и бесповоротно разрубил этот гордиев узел главнокомандующий на Кавказе князь А.М. Дондуков-Корсаков своим решением от 10 июля 1886 года, где было указано о передаче старого мусульманского кладбища под строительство православного собора, что было подтверждено высочайшим императорским повелением…

Закладка собора в честь князя Александра Невского происходила в торжественной обстановке 8 октября 1888 года в присутствии императора Александра III и его семьи. Его Величество совершало в то время поездку по Кавказу, и церемония закладки храма была приурочена к приезду царской семьи в Баку. Город в связи с этими событиями привели, как могли, в опрятный вид: улицы были вычищены, фасады многих домов перекрашены, неприглядные места прикрыты, дабы царь ненароком не высмотрел то, что не положено было ему видеть. По пути следования высоких гостей развесили транспаранты, флаги, гирлянды из цветов и зелени, расстелили ковры. Особенно нарядной выглядела бакинская набережная, на которую открывался прекрасный вид из окон дома, где остановилась царская семья.

В назначенный день закладки кафедрального собора улицы, по которым должен был проследовать царский экипаж, были заполнены людьми, с нетерпением и волнением ожидавшими появления императора. Царский экипаж, торжественно украшенный лентами и цветами, при всеобщем народном ликовании проследовал к месту закладки собора, где собралось огромное количество народа. Царь в сопровождении высших духовных лиц спустился в котлован, подготовленный под фундамент собора. В его основание были положены в серебряном ковчеге Святые Мощи. Туда же царь вложил золотые монеты и бронзовый слиток с надписью даты строительства храма. Затем в основание собора Императором Александром III был заложен первый камень, второй – Императрицей Марией Федоровной, третий – старшим сыном Александра Ш, будущим и последним Императором России Николаем И, четвертый – великим князем Георгием.

Для руководства работами по возведению собора из Петербурга был приглашен архитектор Тесмин, но он отказался, и тогда по рекомендации Р. Марфельда в 1891 году в Баку был направлен молодой и преуспевающий гражданский инженер Юзеф Викентьевич Гославский, уроженец Варшавской губернии, из семьи потомственных польских дворян. Недавний выпускник петербургского института гражданских инженеров имени Николая 1 стал членом Комитета по строительству собора под председательством губернатора В.П. Рогге. Юзеф Гославский (к тому времени он уже стал Иосифом Гославским) энергично включился в работу, и дела у него пошли весьма успешно. Строительство собора продвигалось, находясь под непосредственным контролем губернатора В. Рогге, да и сам Император всея Руси не оставлял его без внимания. Из Петербурга, где находился в то время архитектор Р. Марфельд, Иосиф Гославский получил схемы и незавершенные чертежи собора. И ему пришлось работать, как говорится, денно и нощно, чтобы завершить проект и подготовить рабочие чертежи. Усердие его и талант должным образом были оценены, и уже в 1892 (!) году он с величайшим повелением назначается на должность главного архитектора города. За последующие годы, отпущенные ему судьбой (ох, как несправедливо мало – всего лишь 12 лет), он один за другим выдает великолепные проекты зданий, ставшие впоследствии памятниками архитектуры, а здание городской думы (Баксовет) – одним из символов Баку.

Денег, выделенных на строительство православного собора Его Императорским Величеством, не хватило, как часто бывает в таких случаях, и строительство затянулось. С финансами в городской казне дела обстояли плохо, и пришлось за помощью обратиться к городскому населению. И многие горожане, независимо от их социального положения, национальности и вероисповедования, откликнулись на это важное и богоугодное дело. Необходимая сумма была собрана, и строительство вновь закипело…

Колокола собора отливали на московском литейном заводе. Чтобы они издавали внушительный, чистый и мелодичный звон, необходимо было сплавить с бронзой колоколов несколько пудов золота и серебра. А где их было взять, да еще в таком количестве? И вновь обратились к местному населению. И за короткое время необходимое количество драгоценного металла было собрано и отправлено в Москву на переплавку. В январе 1897 года все колокола, и в том числе главный, 150-пудовый, были освящены и подняты на звонницу Александро-Невского собора.

Освящали собор 8 октября 1898 года, уже после кончины царя Александра Ш. Событие это происходило в присутствии главы церкви, экзарха Грузии, архиепископа Флавиана и других высоких лиц. Александро-Невский собор, удачно вписавшийся в бакинский силуэт, стал подлинным украшением города и отлично просматривался со всех его сторон. Его сверкающие золотые купола привлекали внимание бакинцев, а звон колоколов долетал до самых отдаленных уголков города. Главный купол храма вздымался на высоту 85 метров. Он почти в два раза превышал парижский кафедральный собор Святого Александра Невского, что и ныне находится в центре маленького российского Парижа.

Собор имел три престола – великого князя Александра Невского, св. Николая Чудотворца и св. апостола Варфоломея. Богато выглядело его внутреннее убранство. Стенописные работы были выполнены художником М. Яровым, а лепные – скульптором А. Мецгером. Было множество икон в серебряных и золотых окладах…

«В дни церковных праздников – Вознесения, Пасхи – могучий колокольный звон разносился на многие версты от собора, – пишет Манаф Сулейманов в книге «Дни минувшие». -Его подхватывали колокола других храмов и церквей, придавая торжественному богослужению еще большую величавость. В пасхальные дни главный купол собора освещался иллюминацией. Вокруг собора скапливались толпы горожан. Останавливалось движение на улицах. Верующие и просто любопытствующие заполняли проезжую часть улиц… Начинался колокольный звон, православные становились на колени, крестились, произносили вслух слова молитвы… Колокола вызванивали печально-протяжную, умиротворяющую мелодию. Она проникала в самое сердце, наполняя его тихой, светлой грустью».

За свои годы собор успел повидать в своих стенах слезы радости и горя, рождения и смерти, венчальные клятвы и раскаяния… Но пришли суровые тридцатые годы XX столетия, и величественному православному храму, бывшему символу Баку, был подписан властями жестокий приговор…

Разрушали собор долго и нудно. Невозможно было без боли в сердце слушать об этом рассказы очевидцев. Не хотел он сдаваться врагам своим. Строил его Иосиф Гославский весьма прочным и на многие века. Не мог он никак предположить, что через каких-то сорок лет (да и того меньше) творение его ума и рук, в которое он вложил большую часть своей творческой жизни, в грохоте и в пыли разрушения уйдет в небытие. Древнегреческий философ Аристотель сказал: «Создать великое и уничтожить великое – не одно и то же».

Дворец на память

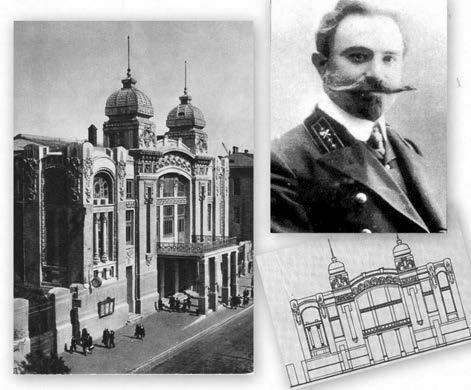

Маиловский театр в Баку (Нынешний Театр оперы и балета имени М.Ф. Ахундова). Архитектор театра Баев Николай Георгиевич

В былые времена, прогуливаясь с моими иногородними друзьями и показывая им достопримечательности своего города, я иногда изменял основной, так называемый прогулочный маршрут, чтобы пройтись по небольшому отрезку улицы Низами, между проспектом Кирова (проспект Бюль-Бюля) и улицей Л. Шмидта (Р. Бейбутова). Здесь взору моих гостей неожиданно открывался прекрасный Дворец, поражавший своей красотой и величием, словно высеченный из цельного серого гранита искусными руками талантливого мастера. И произведенное впечатление, как правило, подтверждало мои ожидания.

Дворец сей – Театр оперы и балета имени Мирза Фатали Ахундова – известен бакинцам как Маиловский театр. Ему уже более ста лет, а построен он в 1911 году братьями моей бабушки по отцовской линии Зары Маиловой. Братья Маиловы были выходцами из интеллигентной армянской семьи. Младший брат, Илья Лазаревич, был преуспевающим врачом, а старший, Даниил, бизнесменом, членом учетно-ссудного торгово-промышленного комитета.

Бизнес братьев складывался неплохо и в основном в икорном деле, где они имели свои рыбные промыслы и производственные цеха и прославились в России как «короли икры». Достигнув определенных финансовых успехов, братья Маиловы решили сделать что-то существенное и значительное для своего города, дабы оставить свой след в его истории. А тут и случай неожиданно представился со строительством театра. История эта наверняка знакома многим бакинцам. Кому-то она кажется банальной, а кому и вовсе наоборот – даже интересной. И все же веет от нее, что ни говорите, некой романтикой и забавной интригой.

Весной 1910 года в Баку проездом на гастроли остановилась известная итальянская певица. К сожалению, её имя не сохранилось в моей памяти, но сказывали, что её предки были выходцами из здешних мест и, по-видимому, эти же корни в конечном итоге и занесли ее в Баку. По просьбе городских властей она дала концерт в помещении Бакинского цирка и в здании Биржи. Выступление певицы прошло с большим успехом, а ее красота и прекрасный голос покорили многих бакинцев, и в том числе Даниила Лазаревича. Познакомившись с актрисой, он стал оказывать ей всевозможные знаки внимания, которые не могли остаться незамеченными. Ухаживая за ней и осыпая ее комплиментами (и не только ими, надо полагать), бакинский миллионер все же смог завоевать сердце молодой красавицы. Когда после прощального вечера, устроенного в честь итальянской певицы в «Зимнем клубе» (будущий «Дом офицеров»), где присутствовали важные персоны города, Маилов поинтересовался у актрисы, когда она собирается вновь посетить Баку, певица, улыбаясь, не без тени кокетства ответила: «Я буду петь для Вас в своей родной Италии, а в Баку приеду тогда, когда здесь будет построен оперный театр. Я не привыкла петь в цирке и в кабаре, где артист не может показать свое настоящее мастерство. Неужели у таких богатых людей в вашем замечательном городе нет средств, чтобы построить Оперный театр?!»

Ответ Маилова не заставил себя долго ждать. Не раздумывая, будто хотел это услышать, он тут же предложил певице приехать в Баку через год на открытие театра, который он построит в ее честь. Ответ был несколько неожиданным и вряд ли серьезно воспринят актрисой, но она была польщена магией этих слов. Согласитесь, не каждая женщина, даже знаменитая, удостаивается такой чести.

На следующий день актриса покинула Баку и отправилась на гастроли в Японию, а братья Маиловы приступили к реализации своего плана – построить за один год в Баку на собственном земельном участке здание Оперного театра. Конечно, задача перед ними стояла непростая, и Маиловы это хорошо понимали. Но коль дали слово, то надо держать. А тут еще, говорят, известный бакинский миллионер-нефтепромышленник Гаджи Зейналабдин Тагиев, сомневавшийся в успехе Маиловского дела, весьма скептически отнесся к их решению и тоже чуточку «подогрел» их, подлив масла в огонь. Он-то, прошедший огонь, воду и медные трубы заковыристого бизнеса и к тому же имеющий опыт строительства театрального здания, понимал, что за один год Оперный театр построить практически невозможно. Он даже предложил Маилову пари: если театр будет возведен за один год, Тагиев оплатит его строительство, но в противном случае все расходы возьмет на себя Маилов, а театр будет носить имя Тагиева. И проиграл! Он, по-видимому, просто не учел какую-то малость: там, где присутствует женщина (ах, шерше ля фам!), логический расчет теряет всякий смысл.

Составить проект театра Маиловы предложили своему соотечественнику, известному в то время в Баку архитектору Николаю Георгиевичу Баеву (или гражданскому инженеру, как его иначе называли). Тот с энтузиазмом взялся за дело и даже успел съездить в Тифлис и ознакомиться с проектом тамошнего Оперного театра. Проект театра в стиле «ренессанс» был выполнен Баевым в рекордно короткое время. При этом он проявил не только все свои творческие способности, но даже выдумку и смекалку. И уже 27 апреля 1910 года Маиловы обратились к бакинскому градоначальнику с просьбой разрешить им приступить к работе по закладке фундамента. При этом они отмечали, что ими соблюдены все необходимые требования, и в том числе противопожарные.

Не дожидаясь утверждения проекта и даже не получив разрешения на проведение работ, Маиловы приступают к строительству театра. Однако градоначальство потребовало от них приостановить работы, так как подобные действия противоречили строительному уставу. И хотя работы были формально приостановлены, но относительно слабый контроль со стороны городских властей позволил Баеву, под руководством которого велось строительство, продолжить начатое дело.

За весь период строительства театра, а оно началось с 29 апреля 1910 года и продолжалось до 27 февраля 1911 года, работы практически не прекращались ни на минуту. А после того, как 22 июня 1910 года проект театра получил свою законную силу, окончательно утвержденный бакинским градоначальником (к тому времени Баевым уже были завершены работы по устройству фундамента и подвалов здания), строительным работам был задан высокий темп, поддерживаемый до полного завершения всех работ. А работа шла круглосуточно, в три смены, а в каждой смене рудтлтсь 200 рабочих. Ночью стройка освещалась прожекторами. Бригады были укомплектованы лучшими специалистами, да и заработки были довольно высокими. Простои и перекуры, связанные с отсутствием материалов, не наблюдались. Обозы с материалами своевременно подгоняли к стройке. Были организованы подвозки и питание рабочих. Маиловы предоставили им бесплатные завтраки и обеды в специально отведенном для этой цели помещении.

Театр был построен по классической схеме: вестибюль, зрительный зал и сцена. Со стороны вестибюля он трехъярусный, а в зрительном зале – двухъярусный. В первом ярусе расположены просторное фойе, партер, коридор, артистические уборные и сцена; во втором – ложи, амфитеатр и фойе; в третьем ярусе – фойе и галерея. В подвальном этаже, что под сценой, находятся фойе для артистов, комнаты для статистов, парикмахерская и артистические уборные. Для достижения идеальной акустики потолок здания был покрыт несколькими слоями бархата и сверху войлоком, а под полом, где располагается оркестр, было насыпано огромное количество битого стекла высотой около метра.

Надо отметить, что в истории строительства театральных сооружений того времени, учитывая и тот уровень техники, Маиловский театр был возведен в рекордные сроки и вполне мог бы войти в книгу рекордов Гиннесса, если таковая была бы в тот период. Здание театра вместимостью около 1800 мест было построено менее чем за десять месяцев. Показательны были не только сроки, но и высокое качество строительных работ.

19 февраля 1911 года новый театр осматривал бакинский градоначальник Мартынов в сопровождении инженера Е. Рыбчинского. Пояснения при осмотре давал Н. Баев. Затем театральная комиссия в составе Е. Рыбчинского, архитектора А. Никитина и главного архитектора города К. Борисоглебского произвела детальный осмотр нового театра, и градоначальником было дано разрешение на его открытие.

Маилов-старший заблаговременно отправил телеграмму с приглашением итальянской певице, имя которой я, к сожалению, не могу назвать с полной уверенностью. Она приехала, и Маилов встретил ее с большими почестями.

Торжественное открытие театра было назначено на 28 февраля 1911 года. Было приглашено все высшее бакинское общество, в том числе известные музыканты, актеры, театральные критики, почетные гости из Петербурга, Москвы, Тифлиса и Харькова.

Без сомнения, появление в Баку Оперного театра, мало чем уступающего в те годы своим европейским собратьям, стало значительным событием в жизни города. Повсюду только и шли об этом разговоры, а также о том, что ожидается приезд известной итальянской певицы, в честь которой Маилов построил этот великолепный театр. И вездесущие газетчики, естественно, не сидели сложа руки. Они детально прослеживали ход событий и оповещали о них в газетах, давали восторженные отзывы о новом театре как о бесценном подарке городу, восхищались его создателем, архитектором Николаем Георгиевичем Баевым. Вот что напечатала, например, газета «Бакинец» в те дни: «Мы склоняем головы перед энергией, талантом и неистощимым трудолюбием архитектора Николая Баева. Действительно, не каждому мастеру удалось бы за семь-восемь месяцев возвести на голом, пустынном месте столь роскошное, величественное здание…»

В тот торжественный день открытия театра перед зданием Оперы собрался народ. Но далеко не каждому было суждено стать участником этого праздника – вход был только по пригласительным билетам.

…Толпа гудела. Один за другим прибывали гости в роскошных фаэтонах и экипажах. Мелькали мундиры высокопоставленных чиновников, черные фраки мужчин, восхитительные корзины цветов. Привлекали внимание дорогие туалеты дам, а в воздухе витали оставшиеся после них тонкие шлейфы духов.

И вот пара белых красавцев-рысаков буквально поднесла к зданию театра разукрашенный яркими лентами и цветами фаэтон. По его откинутым ступенькам, чуть приподнимая подол своего роскошного платья, сошла на землю, словно королева, итальянская примадонна и… на мгновение остановилась, видимо, не ожидая увидеть такое. Она, театральная дива, виды видавшая, а тут на тебе… Дворец такой величественный!.. Ну, молодец Данила! И слово свое сдержал, и театр вот какой вымахал! Видимо, не зря о кавказских мужчинах молва славная ходит…

Когда певица, которой было предоставлено право первой выступить на сцене нового театра, закончила петь свою арию, зал взорвался аплодисментами, и сцена спустя некоторое время была завалена цветами.

И тут на растерянную актрису, словно дождь, посыпались деньги. Вряд ли в родной Италии ей пришлось пережить такое. А Маилов и здесь оказался на высоте. Он подарил даме своего сердца венки из цветов, собранных из различных денежных купюр, и немаленьких достоинств. И это, между прочим, отметила на своих страницах газета «Кавказский вестник». Ну, и как утверждает людская молва, Данила преподнес своей даме бриллиантовое кольцо, на котором была выгравирована буква «Т» от слова ТамарА (с ударением на последнем слоге), означающая то ли имя, то ли театральный псевдоним певицы.

А чем завершился спор между Маиловым и Тагиевым? Оплатил ли Тагиев стоимость строительства театра, которая обошлась Маилову в солидную сумму? Тагиев, между прочим, слыл в те годы большим меценатом и человеком благородной души. Конкретной информации по этому поводу у меня нет. Я лишь предполагаю, что спор этот – удачно созданный миф или Маиловы сами отказались от этого дара. Ибо в противном случае нам об этом было бы хорошо известно, да и Маиловский театр, надо полагать, назывался бы несколько иначе.

В те далекие годы здание Оперного театра величественно возвышалось над окружающими его ветхими и невзрачными одноэтажными строениями. Но пройдут годы, и на их месте появятся многоэтажные дома, школа, театр-цирк братьев Никитиных. Затем цирк исчезнет, а взамен возведут Театр юного зрителя, неоднократно посещаемый мною в детские годы, а потом и вместе со своими детьми.

И, несмотря на то, что Маиловский театр сейчас несколько окружен крупными, но значительно уступающими ему по внешнему виду зданиями, он не затмился ими. Так что суждено ему еще долго здесь царствовать, а заодно напоминать о тех людях, кто задумал и создал это чудо для своего города.

Птица-конка

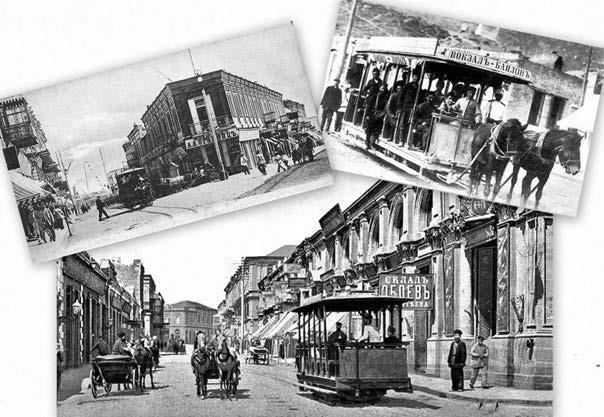

Конка на улицах Баку в конце XIX- начале XX века

Прокатился бы я сейчас с ветерком на Бакинской конке. На птице-конке! Понесли бы меня лошадки по знакомым улицам, оживленным людской суетой, мимо недавно возведенных, современных европейских зданий, под колокольные звоны бакинских соборов. Но нет у меня машины времени, да и по жизни не пришлось мне повидаться с конкой, чтобы впечатлениями своими поделиться. Опоздал я уж больно на эту встречу по причине, от меня не зависящей, но слышал о ней немало интересного. Например, о том, как впервые появилась она на улицах нашего города, как важно и чинно плыл экипаж на чугунных рельсах, запряженный парой лошадей, как публика с удивлением глядела на сие зрелище и с радостью встречала это чудо техники…

«Но какое это чудо и что там удивительного?» – невольно подумает иной читатель. И трудно будет мне возразить ему, избалованному нынешним техническим прогрессом. Ведь действительно обыкновенная конка, и ничего в ней особенного нет: две лошадки, вагон, рельсы да кучер в придачу, если хотите. Вот и вся техника! И проще не бывает. Но событие это для того времени было весьма неординарное, вроде революции в городском транспорте. Так что желанная и долгожданная была она для бакинцев…