Полная версия

Поклонение невесомости

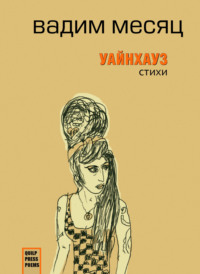

Вадим Месяц

Поклонение невесомости

© В. Месяц, текст, 2024

© Ю. Казарин, предисловие, 2024

© Д. Борисов, фото, 2024

© Р. Рубанов, рисунок, 2024

© Кабинетный учёный, 2024

«Ленту белую свою…»

Несколько слов о стихах Вадима Месяца

1Бог подарил мне дружбу с поэтом Вадимом Месяцем, которая длится и укрепляется более 40 лет. Этот поэтический говоритель и песенный мечтатель – с учётом времени планетарного и социального – за долгие годы ничуть не изменился: уникальный голос свободного разума, открытого сердца и чистой души работает в лингвопоэтическом космосе по-прежнему вольно, напряжённо (энергийно) и с вызовом. Иосиф Бродский писал когда-то о ранних стихах этого ни на что и ни на кого не похожего автора: «Стихи эти вызывают во мне зависть не столько даже к тому, как они написаны (хотя и к этому тоже), сколько к внутренней жизни, за ними происходящей и их к жизни внешней вызывающей». Об этой внутренней жизни и о том, насколько она внутренняя, мне бы и хотелось поговорить. Произносителей своих, как сегодня любят говорить, «текстов» – много. А поэтов, которые бросают вызов бытию, инобытию, интербытию, – единицы.

Языковая, текстовая, художественная, поэтическая личность многомерна и стереоскопична. Проще говоря, в человеке уживаются человек и поэт, а в поэте – поэт и человек. Две эти сущности постоянно и неизбежно находятся в отношениях то тождества, то взаимоисключения, то в состоянии родовидовой партитивности (когда человек «включается» в поэта и наоборот), то в ситуации пересекаемости, а иногда – очень редко – они живут и работают в ограниченном (или неограниченном) поле «абсолютной» свободы (друг от друга). Поэт мучает, изматывает человека в себе, а порой человек не даёт поэту слушать, слышать, плакать и петь, думать и переживать прошлое, настоящее и грядущее. Человек обусловлен и детерминирован своей антропологичностью, своей биологической жизнью, социальным существованием, эмоциональными перегрузками, психологической напряжённостью, разрушительной энергией прагматичности истории, географии, эпохи, государства, своей амбициозностью и амбициозностью общества, практицизмом урбанистической цивилизации и т. д. и т. п. Человек по определению должен ненавидеть в себе поэта. Он должен убить его в себе.

В чистом небе лёгким птицам нет числа.Прошлогодний под ногами мнётся лист.Знает только половецкая стрела:наша жизнь – всего лишь долгий свист.Знает только москворецкая хула,что мне сердце без печали не болит.Улыбнёшься ли – привстанешь из седла,а по Волге лёд уже летит.Союз страшного и прекрасного в поэзии Вадима Месяца держится на чудовищно противоречивом соединении, единении, единстве человека и поэта.

Помнит ли человек, что в нём есть поэт? Вспоминает ли поэт, что в нём есть человек? Асимметрия художественной личности – феномен очевидный: двойственность, множественность поэтической личности – явление уникальное, к шизофрении никакого отношения не имеющее. Человек в человеке может быть верующим и воцерковлённым, а поэт в человеке этом – язычник (и наоборот: вспомним Пушкина и Мандельштама). Такая антрополичностная, антропохудожественная и антропоонтологическая бинарность (как минимум) настораживает общество, пугает обывателя и разочаровывает государство. Даже женщина не знает, кого она любит: человека? поэта? Или человека и поэта одновременно (вспомним, как Марчелло Мастроянни оставляли и бросали все женщины, которых он любил). Не знаю ни одного поэта (среди иных художников такие бывали), прожившего социально и духовно целостную счастливую семейную жизнь.

Драматизм двойственного существования человека пишущего – феномен очевидный. Такая «драма» чревата трагедией и, наконец, катастрофой. Назову цифры, которые номинируют рубежи биологического возраста человека-поэта, переживающего смерть (как материализованную, так и состоявшуюся «частично», когда в человеке-поэте умирает поэт): 22 года, 27 лет, 30 лет, 33 года, 37 лет, 40 лет, 44 года, 55 лет и т. д. (см. мою книгу «Последнее стихотворение»). Человек и поэт (в человеке), как правило, существуют в разные стороны: векторы двух субстанциональных процессов (чаще всего) разнонаправленны. Но если человек не знает тайного пути поэта (в себе), то поэт предвидит одновременно две судьбы – свою и человека, в котором он вынужден существовать.

Приносили в горницу дары:Туеса берёзовой коры,молоко тяжёлое, как камень.Я смотрел на ясное крыло,говорил – становится светло.Голову поддерживал руками.Мама в белой шали кружевнойпела и склонялась надо мной.В этом стихотворении В. Месяц – как автор и лирический субъект – создаёт уникальный образ совокупного и цельного человека-поэта, когда человек адекватен поэту, а поэт адекватен жизни, до-жизни и после-жизни. Счастливый случай: стихотворение смотрит во все стороны жизни, смерти и любви – глазами жизни и поэзии.

РЫБАЦКАЯ СЧИТАЛКА

Одеялом фиолетовым накрой,нежно в пропасть мягкотелую толкни.Я бы в бурю вышел в море, как герой,если справишь мне поминки без родни.Верхоглядна моя вера, лёгок крест.Не вериги мне – до пояса ковыль.По ранжиру для бесплодных наших местпричащеньем стала солнечная пыль.Только спящие читают как с листа,злые смыслы не упавших с неба книг,вера зреет в тёмном чреве у китаи под плитами томится как родник.Возле виселицы яблоня цветёт,соблазняя на поступок роковой —небесами тайно избранный народзатеряться средь пустыни мировой.Рвётся горок позолоченных кольцо,сбилась в ворох сетка северных широт,раз за мытаря замолвлено словцо,он с улыбкой эшафот переживёт.Присягнувшие морскому янтарю,одолевшие молитву по слогам,я сегодня только с вами говорю,как рыбак твержу унылым рыбакам.Трепет пальцев обжигает тело рыб,мы для гадов – сгустки жаркого огня.Если я в открытом море не погиб,в чистом поле не оплакивай меня.Месяц здесь – герой в древнем романтическом смысле этого слова. Мифологический, бессмертный, божественный (в основном значении этого прилагательного), как все подлинные поэты. Месяцевская просодия уникальна: она – как поле, где с одной стороны дорога, с другой – река, с третьей – лес, а с четвёртой – небо. Просодия Вадима Месяца – это не голос, но голоса многие, бóльшая часть которых неслыханная, однако бывшая когда-то и будущая, грядущая из слоёв времени земли, жизни, смерти, любви и поэзии. Эта просодия – явление не только акустическое, но и хронотопическое: время находит своё место в звучании этих стихов и не просто остаётся в нём, а и продолжает разрастаться, разрывая строфические сосуды текстов, и переходит в сказ, в миф, в песню, в плач, в песнь, в тишину и в шёпот – в воздух, которым дышат не только люди, звери и птицы, но и ангелы – ангелы памяти и ангелы вечности. Птица, зверь и человек здесь говорят одновременно, и такое трио акустически дарит свой звук всему, что (кто) лишено слуха и что (кто) начинает слышать. Слышать – это одно из базовых качеств поэта.

ЛЮБОВЬ ГНОМА

Синица, синица, давай жениться.Открою форточку – жду невесту.Я подарю тебе белую нитку.Ты мне – зёрнышко манны небесной.Нитка – это твои наряды.Зёрнышко – наше с тобой угощенье.Свадьба – это моё утешенье.Понятно?Лапкой ты отпечатаешь крестик.Пальцем я отпечатаю нулик.Не улетай после свадьбы, невеста.Песенку спой, чтобы я улыбнулся.Слышать и чуять свой путь. Свой тайный путь: от жизни к мифу, от мифа к жизни.

Вадим Месяц – автор более чем трёх десятков книг стихотворений, прозы, эссеистики, лауреат многих литературных премий. Его стихи и проза были высоко оценены Иосифом Бродским, Александром Зиновьевым, Михаилом Леоновичем Гаспаровым, Вячеславом Всеволодовичем Ивановым и др. Стихи и проза переведены на все основные западноевропейские языки. В 2004 году В. Месяц совершает свой главный «паралитературный» поступок: он организовывает и открывает Центр современной литературы и издательский проект «Русский Гулливер», печатающий стихи и прозу авторов, по какой-то причине «не получивших должного приёма в нашей культуре». Он обращается к «нераскрученным» поэтам и писателям в надежде, что на них обратят внимание, так же как и он обратил на них внимание сам. 20 лет работает на свой страх и риск. Его «поэзия действия» и есть поиск того тождества между литературой и жизнью, о которой я заговорил ранее, а лозунг «Русского Гулливера» – «Поэзия или смерть» – означает лишь то, что жизнь и есть поэзия, и наоборот. Широк русский человек, широк – и «сужать» его по-достоевски нельзя: по-другому он не может. Не выживет. Помрёт. Есть в Вадиме Месяце, человеке и поэте, две черты – щедрость и ненасытность; он щедр во всём: и в работе, и в жизни, и в писательстве, и в поэзии, и в познании мира, себя и ближних-дальних своих; он ненасытен во всём: и в мышлении, и в писаниях своих, и в любви, и в дружбе, в сотворении мифа и мира своего, и в говорении, и в вербализации всего сущего – физического, метафизического и интерфизического. Месяц – художник и деятель, деятель и поэт – прежде всего отыскивает и создаёт связь и связи между эстетикой и этикой, нравственностью: связи между красивым и страшным, между ужасом и счастьем, которого нет, но есть где-то покой и воля.

Я ЦАРЮ В СТОЛИЦЕ ПОВЕРИЛА

Я царю в столице поверила,пожелала ему быть царём всегда.В лес вошла, а там скрипит дерево,так скрипит, что стынет в реке вода.И в дубравах с распростёртыми кронаминет покоя, а скрыта в глуши беда:облетевшими обагрённымилистопадами плачет, как от стыда.Я искала его, воздух слушала,прислонялась щекою к глухим стволам.И могилы с уснувшими душамиудивлялись словам моим и делам.Я нашла его там, где не ходит зверь,где синица падает замертво.Среди леса стоит и скрипит, как дверь,то ли дерево, то ли зарево.И увидела я тёмную страну,где столица горит ярким пламенем.Вот и вспомнил мой царь давнюю вину,огню теперь грозит чёрным знаменем.Половецкою стрелой – червоточинойсверлит сердце ему, как алмаз нефрит.И лицо его моею пощёчинойуж который год на ветру горит.Призрак сюжета, фабулы этого стихотворения сначала облекается в звук (просодия), затем слова (в основном коренная, исконно русская лексика общеупотребительного и генерально-смыслового характера) образуют вербально ассоциативный, фоносемантический и фабульносмысловой конструкт, который под воздействием зоо-, фито-, вообще натур- и антропоморфии расширяется (как зрачок Бога) в жизнь, и лицо у неё вечно горит от пощёчины познания, страдания, счастья, руки и воздуха – горит!..

2Книга стихотворений «Поклонение невесомости» представляет собой выборку из поэтических книг Вадима Месяца: от «Календаря вспоминальщика» (1992) до «Убеги из Москвы» (2023). Это собрание характеризуется прежде всего тройной (и в целом множественной) синергетичностью: во-первых, антропологического («возрасты» автора и текстов), во-вторых – этико-эстетического характера, когда эстетика песни тяготеет и трансформируется в этику и нравственность жанра, который назову «песнь», и в третьих, жанровый синтетизм и жанровая универсальность становятся в этой книге особым, объединительным и уникальным способом поэтического познания, который можно определить как песнь песней, не библейской жанрово-тематической природы, а природы иной – мифолого-онтологической. Повторная публикация стихотворений дает им не просто вторую жизнь – освежительную, но и воскрешает тексты в ином интенциональном, смысловом и этикоэстетическом отношении, когда «Песенка» (сквозняка) трансформируется в сказ и нарратив. Здесь возрождаются тексты молодости Вадима Месяца, переосмысляется «дикая этика» его «раннемифологических» «Мифов о Хельвиге», приводятся образцы виртуозных «сонетов к Леруа Мерлен» и нежный абсурд «Пани Малгожаты», жесткая любовная лирика последних лет. «Поклонение невесомости» – это знак прежде всего вертикального движения души поэта.

Поэта разного и разнообразного, каких в России нет: здесь дантовский замах, от которого леса пригибаются, как травы и воды, не пожелавшие и не смогшие востечь в небеса. Многообразие и разнообразие предметов поэзии, звуков, мелодий, ритмов и смыслов книги не приводят в смятение слух, потому что за этим богатством у поэта всегда чувствуется монастырь. Монастырь как одиночество певца, творца, пловца и поэта. Монастырь Месяца – не крепость, не скит, не пещеры, а нравственный, этико-эстетический топос, где душа и дух поэта говорят не то, что нужно чиновникам и рынку, а то, что превращает пространство во время, в вечность, в историю, в культуру, в миф, внутри которого хранится, живёт и движется бессмертие мысли, образа и музыки.

В ЛАВКЕ ПЛЯШЕТ ЗАЗЫВАЛА

В лавке пляшет зазывала.Сторож ходит третий круг.Нас на свете не бывало —это выдумки, мой друг.Мы ещё – снега в дорогеиз галактики иной.Скоро рухнем на порогепо ступеням сединой.И во тьме, ещё до снега,в колыбели на летупух неправдашнего веказакружится в пустоту.Хорошая иллюстрация к понятию невесомости. Предметы поэзии здесь – до-бытие, здесь-бытие, после-бытие и, наконец, инобытие. Онтологический монастырь поэта – это пространство немереное: из него во все стороны света, тьмы и души видно. Вот – русский традиционализм, который выражается не силлаботоникой, а неизменным объектом и предметом поэзии: непознаваемое, ненарекаемое, невыразимое, то есть то, что мы называем по привычке жизнью, смертью, любовью, Богом, душой и Духом, историей, временем, вечностью, человеком, пространством, бездной.

Вадим Месяц – поэт бездны. Бездны, которая есть и в мифе, и в памяти, и в истории, и в душе, и в языке, и в голосе, и в ритме. Месяц – традиционер. Не модернист, не традиционалист, а традиционер. Поэт не «следует традиции», а сам есть традиция (из русского языка с его акцентологией, фонетикой, силлабикой и свободным синтаксисом – не выбежишь; от него не отбежишь, не отпрыгнешь, а если ты и «выпрыгиваешь» из него, то оказываешься уже не в зауми (это – свойство языковой семантики), но в без-умии). Традиция природы русского языка «ведёт» Месяца сквозь речь – в миф, в духовность, в культуру. Традиция языка и традиция стихосложения – разные сущности: первая – для великих, вторая – для стихотворцев-реформаторов. Месяц «следует» прежде всего традиции природы. Природы языка и природы поэзии. Природы текста и природы культуры. А главное – «природы природы». Поэтическое познание Месяца – естественно. Естественность, то есть – неизбежность, неотвратимость, такого познания (не себя, любимого, но поэзии, красоты, ужаса и невыразимого) требует от поэта использовать оптимальные методы познания: поэт «использует» себя (самоистребление) – и впадает, целиком, в традицию, созданную астрономическим, космическим порядком и хаосом; именно порядок и хаос, а короче – хаокосм, «показывает» поэту «традицию» – по голосу его, по душе его, по сердцу его, по уму его и по голосу. Грех не замечать этого. Месяц создаёт и пересоздаёт свою книгу, воссоздавая и себя молодого, и себя зрелого, и себя – до-себя, и себя – после-себя.

Эволюционная метаморфоза предметов поэзии В. Месяца (с учётом всех его книг) такова: историко-генетическое → историческое → социальное → этико-эстетическое → интимное → нравственное → онтологическое; данная парадигма параллелизируется и пересекается с парадигмой смысло-тематической природы: мифологическое → социомифологическое → индивидуально-мифологическое → автомифологическое → онтомифологическое (бытийное, глобальное) – эти поэтические, поэтологические и текстовые парадигмы (системы) формируются и распространяются энергией поэтической интенции Месяца. Интенциональный вектор его поэзии таков: опыт → текст → архетекст; или: архетекст – текст – опыт. Вектор данной интенции – вертикален и спиралевиден (но – не круг!); точка разрыва/взрыва (появление стихотворения), или точка встречи поэзии и языка, – в «я», в интимном, трансформирующемся в бытийное, в онтологическое.

Современное стихотворчество страдает просодической мимикрией: просто есть поэты, которым нечего сказать (нет предмета поэтического познания), вот они и экспериментируют – ищут доноров просодических; сегодня самые щедрые доноры – Бродский и Феномен Верлибра (сложное имя). Просодия Месяца соприродна русскому языку, русскому пению-говорению-плачу, русскому нежаркому воздуху; с другой стороны, она соприродна веществу поэзии и жизни: в России нет поэта с такой разнообразной просодией, вобравшей в себя и силлаботонику, и тонику, и дольник, и верлибр, и белый стих, и поэтический нарратив, и биологически/анатомически неизбежные восклицания, всхлипы, шёпот и говорение. Индивидуальность просодии обусловлена не только антропологичностью, но и предметом поэтического познания. Предмет поэзии Месяца сложен, множественен и крайне вариативен, поэтому и просодия – как тень, как отражение, как кожный покров поэзии – столь многообразна.

ЦВЕТОК

Я делю воду с цветком,что мне подарила моя подруга.Полстакана ему – полстакана мне.Я делаю глоток и чувствую,как вода устремляется в живот,и в нём начинают шевелиться,словно в прогретой земле,лохматые живые корни.Вот как это происходит: и творение, и любовь, и ращение, приращение, наращение нового. Здесь Месяц пошёл дальше Н. Заболоцкого: поэт дал вольную любому произрастанию любви. И это – чудо. Поэзия вообще чудо. Персональное чудо любви.

Зрение у поэта Месяца – шарообразное (не стрекозное/фасеточное, а полно-завершённое шарообразное, не покружное, а орбитально-сетевое, когда сеть гуще деревенского сита. Это – особое сито: оно просеивает само себя – и меняется мир над и под ситом, под взором, под светотьмой). Светотьма – вот строительное вещество поэзии Месяца. Тьма копошится в нас, требуя света, который копошится (и поэт это знает) внутри тьмы. Месяц знает, какой он – снегопад – изнутри.

Поэзия Месяца загадочна: не потому, что в ней есть ассоциативно-смысловые провалы, бездны, прорвы, а потому, что поэт, ступивший на свой тайный путь, работает с новым глобальным предметом —

энигмой.

Новая книга Вадима Месяца – это новые отношения с «обновлённым», с «обновившимся» временем, которое объявляется теперь не само по себе, не спонтанно и не окказионально, а – неотвратимо.

МАША И МЕДВЕДЬ

ДашкеОна подпрыгивала, как собачка.Увидав мороженое у прохожих,была готова вырвать его из рук.Немногие знают, в чём заключается счастье.Она знала.Плясала и била в ладоши,удачно сходив на горшок.Приглашала меня водить хоровод.И я соглашался.Мы любили многосерийный мультфильм «Маша и медведь».По утрам прибегала с планшетом,просила найти кино в интернете.Нам было ясно:по жизни она была Машей, а я – медведь.«Благословен Властный Адама воззватьи возвратить его в рай!»Когда-нибудь по мостовым Бейрутамы побежим навстречу друг другу, раскинув руки.Чувство отцовства у поэта – коренное («Мои русские дети: Артемий, Варвара и Дарья»), он предок не только стихов своих, но и времени, места и неба над ним. С дочерью – как с временем. И с временем – как с дочерью. Вот где сокрыта тайна – в этой множественной природе связи. Связи как поэзии и поэзии как связи. В новых стихотворениях Месяц создаёт обновлённую гармонию поэтического натиска на обыденное: фольклорное, мифологическое больше не перерастает в бытийное, подминая под себя бытовое, – теперь бытийное буквально врезается в обыденное.

В новых стихотворениях Месяца ощущается бесстрашие живущего одновременно вечно и смертно, когда поэт знает, что как человек он умрёт точно, а вот как поэт… Здесь – как земля ляжет, леса встанут, небеса надвинутся. Это – великая мука, известная только крупным художникам. Избыточность ментального, божественного, чудесного и духовного оборачивается мужеством. Мужеством поэта, непрестанно познающего счастье боли: боль познания всегда оборачивается горем или горьким счастьем (Экклезиаст). Месяц – поэт мужественный: он всегда бросается в кипящее молоко времени сразу и без оглядки. Поэт, по божественному счёту, сам есть время. Он вышел из времени, был временем – и ушёл во время.

В новой книге есть целый ряд выдающихся стихотворений, среди которых «Чертополох» – знак серьёзных отношений между поэтом и бытием. Такие отношения не кончаются никогда – в этом одновременно и ужас, и счастье творца.

ЧЕРТОПОЛОХ

Воровать снотворное у отцас прикроватной тумбочки у окна.Слишком громко в доме стучат сердца,слишком шумно идут пузыри со дна.Пробираться на цыпочках в темноте,постаравшись хозяина не будить.Ждали новых времён, а пришли – не те.И о них теперь не тебе судить.Ночь вращает тяжёлые жернова,в порошок истирая чертополох,истончая на звуки мои слова,сокращая дыханье на краткий вздох.Стоит лишь преступить закон,как за ним начинается благодать.Откажись от книг, сторонись икон.А не можешь жить – начинай летать.Ментальный полёт Месяца длится, несмотря ни на что: Месяцчеловек не может жить социально, обывательски, как все, и поэтому Месяц-поэт летает.

РАССВЕТНЫЕ СТРАХИ

Когда тянулся тщетно взять взаймылюбви и силы у того, кто любит,чтоб на дорогу выбраться из тьмы,уверенный, что утро не наступит,и раскрывая окна впопыхахв пролётных поездах и сирых дачах,я отпускал на волю древний страх,потерянный в дешёвых неудачах,бросал монетки в чёрный ствол ружья,будто в земной бессмысленный колодец,не отличая собственного «я»от записных уродов и уродиц,но утро наступало, как всегда,и возвращало на места предметы,и холодела в озере вода,и на земле, как сон, кончалось лето.У Вадима Месяца есть несколько стихотворений «про меня»: узнаёшь себя – и вздрагиваешь, осматриваешь себя, оглядываешь окрестности и понимаешь, с какой силой мы сталкиваемся, когда поэзия врастает в нас и когда поэзия уходит из нас. Я знаю очень немногих (а это О. Мандельштам, И. Бродский, их предшественники Ф. Тютчев, Е. Баратынский, и подревнее – Г. Державин, В. Жуковский и непревзойдённый Иван Семёнович Барков), кто «бросает» своими стихами бесконечный, вечный и плодообещающий вызов одновременно бытию, инобытию, интербытию; звучанию фонетическому, полёту стиха музыкальному, любой онтологически оснащённой мысли; социальноинтеллектуальной жвачке, а главное, бесплодной актуальности, литературности и обобществлённости поэтической интенции, которая перерождается в версификаторскую импотенцию. Месяцевская поэтическая скороговорка – неповторима, убедительна и действенна: она подгоняется, разгоняет до высочайших скоростей мышление читателей и коллег.

Я корову хоронил.Говорил сестре слова.На оплот крапивных крылупадала голова.Моя старая сестра,скоро встретимся в раю —брось на камушки костраленту белую свою.(из «Восьмистиший»)Моя старая сестра – значит «вечная». Поэт вечно плачет, хороня время, поэт вечно говорит слова – они и есть наше время, поэт вечно опускает голову на грудь, упираясь затылком в звёзды, поэт вечно в раю со своей бессмертной сестрой/поэзией, бросающей белую ленту на раскалённые камушки костра.

ЮРИЙ КАЗАРИН

поэт, доктор филологических наук, профессор

Из сборника

«Календарь вспоминальщика» (1992)

Любовь гнома

Синица, синица, давай жениться.Открою форточку – жду невесту.Я подарю тебе белую нитку.Ты мне – зёрнышко манны небесной.Нитка – это твои наряды.Зёрнышко – наше с тобой угощенье.Свадьба – это моё утешенье.Понятно?Лапкой ты отпечатаешь крестик.Пальцем я отпечатаю нулик.Не улетай после свадьбы, невеста.Песенку спой, чтобы я улыбнулся.Зимний вечер

Красным солнечным лучомбродит свет по тротуарам.Тот, кто стал сегодня старым,забывает, что почём.Сколько стоит разговорс незнакомцем из трактира,если с брюк своих полмираон стряхнёт, как будто сор.Если кружкою пивнойзавершив свой путь, отныненаши прежние святынивдруг получат выходной.И неясно, почемустарше став рублей на десять,ничего уже не взвесить,не прикинуть по уму.Лишь бы праздновать легкоэти новые утраты,улыбаться виновато,что зашёл так далеко.Воздушный шар

Моему деду,

воздухоплавателю по призванию

Старик мой делал воздушный шар.Я ждал и воображал,как буду сверху разглядывать город.– А скоро взлетим? – Конечно скоро.Старик мой делал вертолёт.Для этого мы долбили лёддля аэродрома около дома.Вертолёт во дворе – очень удобно.Старик мой делал межпланетный корабль.Покинуть эту планету пора бы.Но мы чего-то не рассчитали.В тот раз нам не хватило стали.Так было всегда – что-то мешало.Но мы опять начинали сначала,не замечая в работе и шуме,то, что я вырос. То, что он умер.Остался лишь сюжет разговора.– А скоро взлетим? – Конечно скоро.И я жду и воображаю.Холостяцкая песенка

В густом рассоле дышат караси.Мой дедушка храпит на небеси.Но два оживших снова колеса —в движение приходят телеса.Мы жалкие глотатели воды,мы шлёпаем по стеночкам следы,пока в стеклянных банках зелен лук,пока ушами слышен птичий стук.Ты верно понимаешь лишь одно,животно презирая полотно:мурлыкают в утробе голоса —в движение приходят небеса.Мы жалкие хвататели слюды,мы держим сковородки у плиты,пока нам вяжет сеточки паук,пока нас не подвесили на крюк.