Полная версия

GT-COACH – Коучинговая Модель XXI века. Том 4. Как достигать целей и не сойти с ума, когда кругом все плохо Серия: Библиотека коуча и психолога- психотерапевта

Как эта Компетенция Помогает в GINI-мире: В Ненадежном (I) и Непоследовательном (I) мире, спокойное, уверенное присутствие коуча помогает клиенту «заземлиться» и справиться с собственными эмоциями.

Компетенция 6. Активно Слушает

Коуч слушает не только слова, но и то, что стоит за ними – чувства, ценности, убеждения, энергию. Понимает контекст клиента. Отражает и суммирует услышанное для прояснения.

Как эта Компетенция Помогает в GINI-мире: В Непрозрачном (N) мире, где много шума и дезинформации, глубокое слушание помогает отделить важное от второстепенного, услышать истинные потребности клиента.

Компетенция 7. Пробуждает Осознанность

Коуч задает сильные, открытые вопросы, использует метафоры, делится наблюдениями, помогает клиенту увидеть ситуацию под новым углом, осознать свои паттерны, ресурсы и барьеры.

Как эта Компетенция Помогает в GINI-мире: В Гнетущем (G), Непрозрачном (N) и Непоследовательном (I) мире, пробуждение осознанности помогает клиенту рассеять туман, увидеть новые возможности и взять ответственность за свой выбор.

Компетенция 8. Способствует Росту Клиента

Коуч помогает клиенту превратить осознания в конкретные действия. Поддерживает в планировании, постановке целей, поиске ресурсов, преодолении препятствий, отслеживании прогресса.

Как эта Компетенция Помогает в GINI-мире: В Ненадежном (I) мире, где легко опустить руки, эта компетенция помогает клиенту двигаться вперед, достигать результатов и укреплять веру в свои силы.

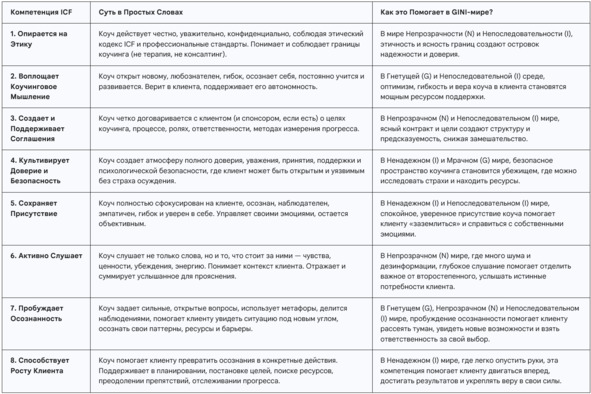

Таблица. Восемь Ключевых Компетенций Коуча ICF и GINI-мир

Эти восемь компетенций – основа профессионального коучинга. Модель GT-COACH, которую мы представляем в этой книге, разработана так, чтобы не только соответствовать этим стандартам, но и помочь коучу максимально эффективно проявлять эти компетенции при работе со сложными вызовами GINI-мира.

GT-COACH – Случайный Набор Букв Или …?

Столкнувшись с ограничениями традиционных подходов и вызовами GINI-мира, я задался двумя вопросами:

1) почему только около 8% людей успешно достигают своих целй, а 92% терпят неудачу (см. ниже);

2) как создать модель коучинга, которая была бы одновременно:

● структурированной, чтобы дать клиенту ясный путь в хаосе.

●гибкой, чтобы адаптироваться к постоянно меняющимся условиям.

● глубокой, чтобы работать не только с целями, но и с внутренними состояниями (тревога, фрустрация, сопротивление).

● практичной, чтобы вести к конкретным действиям и результатам.

●целостной, чтобы учитывать не только достижения, но и профилактику выгорания, внутреннюю гармонию и благополучие клиента.

Так почему же подавляющее большинство людей не достигают целей, а множество бизнес-проектов проваливаются, не достигнув финиша? Этот раздел раскрывает неудобную правду о достижении целей, подкрепленную статистикой и научными исследованиями. Мы рассмотрим 12 причин неудач, которые подстерегают нас на пути к цели – от отсутствия ясного видения и страха перед масштабом задачи до нехватки ресурсов, контроля и гармонии. А затем вас ждет один из главных, на мой взгляд, сюрпризов: вы обнаружите, что аббревиатура GT-COACH – это не просто набор букв, обозначающий инициалы автора – Gia Tskhovrebadze и ласкающий его эго, а имеет под собой еще более существенные основания :)

Эпидемия Незавершенных Дел: Неудобная Правда о Целях

Каждый из нас, наверное, знаком и проходил через это – вдохновляющая идея, смелая цель, данное себе обещание изменить жизнь к лучшему… и тишина. Проходят дни, недели, месяцы, а «воз и ныне там». Это не просто ощущение – это глобальный тренд, подтвержденный исследованиями. 92% (!) людей во все мире не достигают целей и терпят неудачу (статистика, также часто приводимая в таких авторитетных изданиях, как Forbes12, Medium13, Psychology Today14, Reuters15 и др.). Задумайтесь об этом: из каждых 100 человек, поставивших себе цель, 92 не достигнут цели и не дойдут до финиша.

Это не просто статистика, это эпидемия!

В бизнесе картина не менее драматична. Как мы уже отмечали, согласно Harvard Business Review лишь пятая часть организаций достигает 80% или более своих стратегических целей, т.е. только 20 компаний из 100 успешно реализуют бОльшую часть своих задач16. Project Management Institute (PMI), ведущая мировая организация в области управления проектами, в своих отчетах «Пульс Профессии» (Pulse of the Profession) регулярно указывает на колоссальные потери из-за неэффективного управления. В отчете за 2018 год, например, отмечалось, что на каждый 1 миллиард долларов, вложенный в проекты, 99 миллионов долларов теряются впустую из-за плохой производительности (poor project performance)17. Знаменитые отчеты Standish Group, известные как CHAOS reports, на протяжении десятилетий показывают, что лишь около трети всех IT-проектов можно считать полностью успешными (завершенными в срок, в рамках бюджета и с запланированным функционалом).

Что же происходит? Почему, обладая доступом к информации, технологиям и знаниям, мы так часто терпим поражение в стремлении к лучшему?

Дело в том, что на пути к любой значимой цели нас подстерегает целый ряд предсказуемых, но часто игнорируемых ловушек. Это системные ошибки, которые мы допускаем снова и снова.

12 Причин Провала: Расшифровка Кода Неудачи

На основе анализа многих исследований, практики и кейсов я выделил 12 ключевых причин, почему цели и проекты терпят крах. Каждая из них имеет под собой научное и практическое обоснование.

Вот они – 12 «Всадников Аппокалипсиса»:

1. Цель поставлена, но нет четкого видения ее.

2. Цель слишком велика и вызывает неуверенность, страх или другие негативные эмоции.

3. Люди не знают, какие навыки/таланты у них есть или нужны для достижения цели.

4. Люди думают/верят, что у них недостаточно навыков/талантов для достижения цели (реальной или воображаемой).

5. Отсутствие ясности – понимание того, что нужно сделать, почему это важно и как достичь желаемого результата.

6. Нет катализаторов/стимулов/мотивации для достижения цели или их недостаточно.

7. Нет возможностей и опций ресурсов для достижения цели или их недостаточно (реальных или предполагаемых).

8. Нет плана действий или он недостаточно разработан.

9. Нет контроля или он недостаточен.

10. Не вносятся исправления/корректировки при обнаружении ошибок, просчетов или недостатков.

11. Отсутствие консенсуса – внешнего (в группе) или внутреннего (внутренний конфликт личности).

12. Стресс, выгорание, отсутствие гармонии и баланса между работой и личной жизнью.

(Заметим, что этот список не является абсолютным и исчерпывающим, здесь речь идет о распространненых причинах неудач, связанных именно с субъективным фактором).

Чтобы не быть голословным, давайте рассмотрим обоснование вышеуказанных ключевых причин неудач в бизнесе и жизни.

1. Цель поставлена, но нет четкого видения ее.

Эта причина прямо коррелирует с одним из фундаментальных принципов как в управлении проектами, так и в психологии целеполагания.

В бизнесе: Институт управления проектами (PMI) в своем отчете «Pulse of the Profession» регулярно называет «нечеткие цели и задачи» одной из главных причин провала проектов18. Когда у команды нет ясного и общего видения конечного результата, усилия распыляются, решения принимаются непоследовательно, и конечный продукт не соответствует ожиданиям. В статье Harvard Business Review «To Lead, Create a Shared Vision»19 подчеркивается, что видение – это не просто цель, а яркий образ будущего, который вдохновляет и направляет действия. Без него проект лишается «полярной звезды».

В жизни: Теория постановки целей (см. «A Theory of Goal Setting and Task Performance»; «Goal Setting: A Motivational Technique That Works»; «New Developments in Goal Setting and Task Performance»), разработанная Эдвином Локком (Edwin Locke) и Гэри Лэтэмом (Gary Latham), является краеугольным камнем в психологии мотивации. Их исследования показали, что конкретные и ясные цели ведут к более высокой производительности, чем расплывчатые. Абстрактная цель («быть здоровым») менее эффективна, чем конкретная («проходить 10 000 шагов 5 дней в неделю»). Статьи в Psychology Today часто объясняют, что без ясного видения того, как будет выглядеть успех, мозг не может эффективно выстраивать путь к нему, что ведет к прокрастинации и отказу от цели.

2. Цель слишком велика (грандиозна) и вызывает неуверенность, страх или другие негативные эмоции

Это явление хорошо изучено и описывается как паралич анализа.

В бизнесе: Исследование McKinsey & Company показывает, что крупные, сложные IT-проекты имеют непропорционально высокий уровень неудач. Одной из причин является их сложность и масштаб, которые вызывают у команд неуверенность и приводят к «разрастанию рамок проекта» (Scope Creep), когда изначальная цель теряется в деталях. Платформы для управления проектами, такие как Wrike, в своих блогах постоянно подчеркивают важность разбиения крупных проектов на управляемые этапы (спринты, задачи), чтобы снизить уровень стресса и сделать прогресс видимым и достижимым.

В жизни: Американская психологическая ассоциация (APA) объясняет, что постановка слишком амбициозных целей может привести к тревожности и страху неудачи, что парализует действия. Джеймс Клир (James Clear) в своей книге «Атомные привычки» («Atomic Habits») предлагает контринтуитивный подход: фокусироваться не на огромной цели, а на маленьких, ежедневных действиях (привычках), которые в сумме ведут к ней. Это снижает психологическое давление и делает процесс управляемым.

3. Люди не знают, какие навыки/таланты у них есть или нужны для достижения цели.

Неосознанная некомпетентность – критический фактор провала.

В бизнесе: В отчетах KPMG о провалах крупных проектов часто фигурирует «недостаточная квалификация команды». Проекты запускаются без должной оценки наличия у исполнителей необходимых компетенций. Общество управления человеческими ресурсами (SHRM) указывает, что «разрыв в навыках» (skills gap) – это серьезная угроза для реализации бизнес-стратегий. Если компания не инвестирует в обучение или не нанимает людей с нужными навыками, проект обречен.

В жизни: Это явление прекрасно описывается эффектом Даннинга-Крюгера, где люди с низкой квалификацией не способны осознать свои ошибки и недостаток знаний. Это мешает им определить, какие именно навыки нужно развить для достижения цели. С другой стороны, методики, подобные Gallup StrengthsFinder, построены на идее, что люди часто не осознают свои сильные стороны и, как следствие, не используют их для достижения целей, выбирая более трудные и менее эффективные пути.

4. Люди думают/верят, что у них недостаточно навыков/талантов для достижения цели (реальной или воображаемой).

Это психологический барьер, известный как низкая самоэффективность или синдром самозванца.

В бизнесе: Статьи в Harvard Business Review подробно разбирают «синдром самозванца» даже среди топ-менеджеров, который заставляет их сомневаться в своих способностях и избегать амбициозных проектов. Forbes отмечает, что низкая «коллективная эффективность» – вера команды в свою общую способность добиться успеха – является предиктором провала проекта, даже если объективно все ресурсы и навыки на месте.

В жизни: Альберт Бандура, в своей книге «Self-Efficacy: The Exercise of Control» доказал, что вера человека в свою способность выполнить задачу является более сильным предиктором успеха, чем реальные навыки. Низкая самоэффективность ведет к избеганию сложных задач и быстрому отказу от цели при столкновении с трудностями. Социальный психолог Эми Кадди в книге «Присутствие» показывает, как язык тела и самовосприятие могут повысить уверенность и, как следствие, результативность.

5. Отсутствие ясности – понимание того, что нужно сделать, почему это важно и как достичь желаемого результата.

Эта причина является продолжением первой, но фокусируется на тактическом уровне «что, почему, как».

В бизнесе: Свод знаний по управлению проектами (PMBOK® Guide) от PMI определяет устав проекта (Project Charter) как ключевой документ, который должен четко отвечать на эти вопросы. «Плохо определенные требования» к проекту, по данным аналитической компании Gartner, являются одной из главных причин перерасхода бюджета и срыва сроков.

В жизни: Психолог Петер Гольвитцер (Peter Gollwitzer) разработал концепцию «намерений по реализации» (implementation intentions). Его исследования показывают, что простой план в формате «Если возникнет ситуация X, то я сделаю Y» значительно повышает шансы на достижение цели. Это создает ясность «что и как». Майкл Хаятт в своей системе планирования «Full Focus Planner» делает акцент на необходимости не только ставить цель, но и прописывать ее мотивацию («почему») и конкретные следующие шаги («что»).

6. Нет катализаторов/стимулов/мотивации для достижения цели или их недостаточно.

Мотивация и стимулы (катализаторы) – это топливо для любых действий.

В бизнесе: Институт Gallup в своих отчетах «State of the Global Workplace» показывает шокирующе низкий уровень вовлеченности сотрудников по всему миру. Низкая вовлеченность напрямую коррелирует с низкой производительностью и провалом инициатив. Отчеты Deloitte по тенденциям в области человеческого капитала подтверждают, что проекты, не связанные с внутренней мотивацией сотрудников и ценностями компании, чаще всего саботируются (сознательно или нет).

В жизни: Эдвард Деси (Edward Deci) и Ричард Райан (Richard Ryan) в «Теории самодетерминации» («Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior») показали, что внутренняя мотивация (автономия, мастерство, цель) гораздо сильнее и долговечнее внешней (деньги, похвала). Когда цель навязана извне или не соответствует внутренним ценностям, мотивация быстро иссякает. Дэниел Пинк (Daniel Pink) в книге «Драйв» («Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us») популярно объясняет эти выводы, доказывая, что для сложных и творческих задач внешние стимулы «кнута и пряника» часто работают в минус.

7. Нет возможностей и опций ресурсов для достижения цели или их недостаточно (реальных или предполагаемых).

Ресурсы – это не только деньги, но и время, информация, поддержка и еще многое другое.

В бизнесе: Отчет PwC «Insights and Trends: Current Portfolio, Programme, and Project Management Practices» указывает, что «неадекватное ресурсное обеспечение» является второй по частоте причиной провала проектов. PMI в «Pulse of the Profession» подтверждает, что ограниченный доступ к ресурсам – будь то финансовым или человеческим – систематически подрывает проекты.

В жизни: Исследование, опубликованное в Journal of Consumer Research, показывает, что воспринимаемая нехватка ресурсов (например, денег) заставляет людей концентрироваться на краткосрочных проблемах, что мешает им инвестировать в долгосрочные цели. Лора Вандеркам (Laura Vanderkam) в книге «168 часов: у вас больше времени, чем вы думаете» («168 Hours: You Have More Time Than You Think») доказывает, что многие люди не достигают целей не из-за реального отсутствия времени, а из-за неумения им управлять, то есть неправильной оценки и распределения имеющегося ресурса.

8. Нет плана действий или он недостаточно разработан.

Идея без плана – это просто мечта.

В бизнесе: Консалтинговая компания Bain & Company утверждает, что стратегия без детального плана ее реализации бесполезна. «Неадекватное планирование» на начальном этапе создает эффект домино, приводя к ошибкам на всех последующих стадиях. Британская Ассоциация по управлению проектами (APM) также ставит качество планирования во главу угла успешности любого проекта.

В жизни: Дэвид Аллен (David Allen) в своей всемирно известной системе «Getting Things Done» (GTD) настаивает, что для любой цели или проекта первым шагом должно быть определение «следующего конкретного физического действия». Отсутствие такого шага – основная причина прокрастинации. Брайан Трейси (Brian Tracy) в книге «Съешьте лягушку!» («Eat That Frog!: 21 Great Ways to Stop Procrastinating and Get More Done in Less Time») учит, что ясность, достигнутая через письменное планирование, высвобождает ментальную энергию для выполнения, а не для обдумывания того, что делать дальше.

9. Нет контроля или он недостаточен.

То, что не измеряется, не улучшается.

В бизнесе: PMBOK® Guide отводит процессам мониторинга и контроля целую группу процессов, подчеркивая их критическую важность для удержания проекта в рамках бюджета, сроков и качества. Статья в MIT Sloan Management Review «The Hard Side of Change Management» показывает, что проекты, в которых нет четких метрик (KPI) и регулярных отчетов о прогрессе, практически всегда выходят из-под контроля.

В жизни: Исследования психолога Роя Баумейстера (Roy Baumeister), изложенные в книге «Сила воли» («Willpower: Rediscovering the Greatest Human Strength»), показывают, что самоконтроль – это истощаемый ресурс, но его можно тренировать через практику саморегуляции и отслеживания прогресса. Исследование в Journal of Applied Psychology «Goal Setting and Task Performance» подтвердило, что наличие обратной связи о прогрессе в достижении цели является мощным мотиватором и значительно повышает шансы на успех.

10. Не вносятся исправления/корректировки при обнаружении ошибок, просчетов или недостатков.

Негибкость и игнорирование недочетов («авось, пронесет!») в сложном мире – прямой путь к провалу.

В бизнесе: Вся методология Agile, ставшая золотым стандартом в разработке ПО и многих других отраслях, построена на принципе итеративности и постоянной корректировки курса. Исследования компании Prosci, лидера в области управления изменениями, показывают, что неспособность адаптировать план к меняющимся условиям является ключевой причиной провала крупных организационных изменений. McKinsey также подчеркивает важность «гибкости в принятии решений» как фактора успеха.

В жизни: Кэрол Дуэк (Carol Dweck) в своей книге «Гибкое сознание» («Mindset: The New Psychology of Success») показывает, что люди с «установкой на рост» воспринимают ошибки не как провал, а как возможность научиться и скорректировать свой путь, что кардинально повышает их шансы на успех. Анжела Дакуорт (Angela Duckworth) в книге «Твердость характера» («Grit: The Power of Passion and Perseverance») определяет упорство не как слепое следование первоначальному плану, а как способность сохранять верность долгосрочной цели, проявляя гибкость в тактике ее достижения.

11. Отсутствие консенсуса – внешнего (в группе) или внутреннего (внутренний конфликт внутри человека).

Отсутствие консенсуса, конфликт интересов (явный или скрытый) подрывает любые усилия.

В бизнесе: Компания Ernst & Young (EY) в своих аналитических отчетах по управлению проектами указывает «несогласованность ключевых стейкхолдеров» как одну из главных причин задержек и провалов. Если заказчик, команда и руководство тянут проект в разные стороны, он развалится. PMI посвящает целую область знаний управлению стейкхолдерами, чтобы достичь консенсуса по целям и ожиданиям.

В жизни: Психолог Леон Фестингер (Leon Festinger) в своей «Теории когнитивного диссонанса» описал состояние сильного психологического дискомфорта, когда убеждения, ценности и действия человека противоречат друг другу. Если человек ставит цель (например, «заработать много денег»), которая противоречит его глубинной ценности («проводить время с семьей»), возникает внутренний саботаж. Статьи в Psychology Today часто подчеркивают важность «согласования целей с ценностями» (values alignment) для долгосрочной мотивации20.

12. Стресс, выгорание, отсутствие гармонии и баланса между работой и личной жизнью.

Человек – не машина. Истощенный ресурс не может быть продуктивным.

В бизнесе: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала «синдром эмоционального выгорания» феноменом, связанным с работой, и включила его в Международную классификацию болезней. Институт Gallup в своих исследованиях показывает прямую связь между выгоранием сотрудников и такими негативными бизнес-показателями, как текучесть кадров, абсентеизм и падение производительности, что напрямую ведет к провалу проектов.

В жизни: Психоаналитик Герберт Фрейденбергер (Herbert Freüdenberger) был одним из первых, кто описал феномен выгорания в своей книге «Burn-Out: The High Cost of High Achievement». Он показал, как чрезмерное усердие в достижении цели без должного отдыха и восстановления приводит к эмоциональному и физическому истощению, и, как следствие, к полному отказу от этой цели. Арианна Хаффингтон (Arianna Huffington) в книге «Процветание» («Thrive: The Third Metric to Redefining Success and Creating a Life of Well-Being, Wisdom, and Wonder») на собственном примере и данных исследований доказывает, что сон, отдых и благополучие являются не роскошью, а необходимыми компонентами для долгосрочного успеха и достижения целей.

А теперь, если мы сгруппируем все эти 12 ключевые причины по соответствующим темам, то, как уже отмечали, получим такую картину:

– Цель (Goal): ключевые причины 1,2;

– Таланты/Навыки (Talents/Skills): ключевые причины 3,4;

– Ясность (Clarity) и Стимулы/Мотивация/Катализаторы (Catalysts): ключевые причины 5 и 6 – соответственно;

– Возможности и опции ресурсов (Opportunities and Options of Resources): ключевая причина 7;

– План действий (Action Plan): ключевая причина 8;

– Контроль (Control), Коррекции (Corrections), Консенсус (Consensus): ключевые причины 9, 10 и 11 соответственно;

– Гармония и Баланс (Harmony): ключевая причина 12.

И написав эти темы в виде списка, выделая первые буквы, получим G T C O A C H:

G oal

T alents

C larity, Catalysts

O ptions of Resources

A ction Plan

C ontrol, Check, Corrections, Consensus

H armony

Это и есть аббревиатура коучинговой модели GT-COACH, которая была моим ответом на ключевые причины, ведущие к неудачам и провалам в достижении целей.

И прежде, чем перейдем к следующему разделу, закончим этот небольшим списком источников, на которые я опирался, исследуя причины неудач людей и компаний.

Список источников

(Здесь мы для наглядности приводим только ту небольшую часть источников, которые были упомянуты выше при обосновании 12 причин. На самом деле исследований, подтвержающих объективность 12 ключевых причин неудач в достижении целей и изменений, гораздо больше.)

Бизнес:

1. Project Management Institute (PMI). (2018). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Sixth Edition. https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/pmbok-guide

2. Kanter, R. M. (2011). «To Lead, Create a Shared Vision.» Harvard Business Review. https://hbr.org/2011/01/to-lead-create-a-shared-visio

3. Bloch, M., Blumberg, S., & Laartz, J. (2012). «Delivering large-scale IT projects on time, on budget, and on value.» McKinsey & Company. https://www.mckinsey.com/capabilities/digital/our-insights/delivering-large-scale-it-projects-on-time-on-budget-and-on-value

4. Wrike. (2023). «How to Break Down a Project into Tasks.» Wrike.com Blog. https://www.wrike.com/blog/how-to-break-down-project-into-tasks/

5. KPMG. (2017). «Driving value from your projects – learning from the trends.» KPMG Australia. https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/au/pdf/2017/project-management-survey-2017.pdf