Полная версия

Психиатрия и психосоматика. Учебник для последипломного образования

Так, в аллергологическом анамнезе указываются все случаи аллергии либо подозрение на нее в течение жизни пациента. В эпидемиологическом анамнезе собирается информация о контакте с инфекционными больными, о пребывании в эндемичных очагах перед госпитализацией, о выездах за границу в течение предшествующих 6 месяцев, о тяжелых инфекционных заболеваниях (туберкулез, вирусные гепатиты). У женщин описывается гинекологический анамнез, включающий информацию о начале, течении и завершении менструального цикла, о количестве беременностей, родов, медицинских и непроизвольных абортах, об оперативном вмешательстве. Отдельно описывается экспертный анамнез, в котором указывается степень трудоспособности пациента до госпитализации, наличие инвалидности, место работы (учебы), профессия и должность, состояние на учете в центре занятости, наличие (количество дней нетрудоспособности на момент госпитализации, открыт или закрыт листок нетрудоспособности) или отсутствие листка нетрудоспособности на момент госпитализации, необходимость открытия листка нетрудоспособности в период госпитализации либо информация о необходимости выдачи справки (для учащихся) о пребывании в стационаре. Необходимо, чтобы пациент собственноручно, если это возможно, указал в истории болезни правильное написание его места работы, должности и заверил это подписью. В фармакологическом анамнезе указывается терапия пациента по поводу заболевания, ставшего причиной госпитализации. Желательно изначально определиться с эффективностью и переносимостью отдельных медикаментов и групп препаратов, чтобы в дальнейшем, исходя из этого, оптимизировать предстоящую терапию.

В первичном осмотре лечащий врач подробно описывает соматический, неврологический и психический статусы. При этом вносить информацию необходимо о патологии. Нет нужды перегружать статусы описанием нормативности в тех или иных органах, системах, сферах психики.

Соматический статус. Начинается описание статуса с оценки телосложения пациента, состояния питания (особенно при расстройствах пищевого поведения), кожного покрова и слизистой. При необходимости оценивается костно-мышечная система, железы; сердечно-сосудистая система: пульс на лучевой артерии, кровяное давление, тоны сердечного ритма; система внешнего дыхания: тип, ритм и частота, характер дыхательных шумов; система пищеварения: пальпация живота, деятельность кишечника (стул); мочевыделительная система, болезненность в области почек и мочевого пузыря, характер мочеиспускания.

Неврологический статус. Исследование неврологического статуса пациента начинается с внешнего осмотра, что позволяет сразу определить наличие или отсутствие грубой патологии ЦНС. В первую очередь описываются 12 пар черепно-мозговых нервов: I пара – обонятельный нерв; II пара – зрительный нерв; III, IV, VI – глазодвигательные нервы (необходимо исследовать ширину глазных щелей, объем и движение глазных яблок, величину зрачков, реакцию на свет, реакцию зрачков на конвергенцию и аккомодацию); V пара – тройничный нерв (чувствительность лица, наличие роговичных и чихательных рефлексов, симметричность жевательных мышц, безболезненность точек выхода тройничного нерва); VII пара – лицевой нерв (симметричность лица, мимические пробы: поднимание, нахмуривание бровей, надувание щек, оскаливание, вытягивание губ трубочкой, отсутствие слезотечения, изменений вкуса); VIII пара – слуховой и вестибулярный нервы (состояние слуха, наличие головокружения и нистагма); IX, X пары – языкоглоточный нерв, блуждающий нерв (наличие вкуса, глоточного и небного рефлексов); XI пара – добавочный нерв (нарушение кивательной и трапециевидной мышц); XII пара – двигательный нерв языка (дизартрия, анартрия). В дальнейшем необходимо исследовать равномерность или утрату сухожильных рефлексов (карпо-радиальный, рефлексы с двухглавой и трехглавой мышц, брюшные, коленные, ахилловы, подошвенные рефлексы). В исследовании координаторной сферы необходимо выполнить пробу Ромберга, пальце-носовую (ПНП) и пяточно-коленную (ПКП) пробы, дисдиадохокинез. Приступая к выявлению патологических рефлексов, указывающих на поражение пирамидной системы, необходимо исследовать оральные рефлексы (хоботковый, сосательный, симптом Маринеско – Радовичи), симптом Барре верхний и нижний, верхний симптом Россолимо, симптомы Бабинского, Оппенгейма, Гордона, Шеффера. Производится описание поверхностной чувствительности (болевая, тактильная, температурная), глубокой чувствительности (мышечно-суставная, чувство давления), сложных видов чувствительности (стереогноз); оценивается вегетативная нервная система (сосудистый тонус – глазосердечный рефлекс Даньини – Ашнера, кожные вегетативные рефлексы, терморегуляция и сало-слюно-потоотделение, регуляция мочеиспускания и дефекации). При необходимости производят исследование менингеальных симптомов: ригидность затылочных мышц, симптомы Брудзинского (верхний, средний и нижний), симптомы Бехтерева, Кернига.

Психический статус. Существенное клиническое значение в диагностическом процессе имеет правильное описание психического статуса. Психический статус пишется в настоящем времени, и в нем нельзя использовать психиатрическую квалификацию симптомов и синдромов. Психический статус составляется в описательном виде.

В тексте можно использовать терминологию больного, но оформляться она должна в виде прямой речи в кавычках. Психический статус имеет определенную структуру, но требует творческого подхода, чтобы после ознакомления с ним любой врач смог составить объективное представление о психическом состоянии пациента. Работа над психическим статусом может продолжаться несколько дней, пока идет знакомство с пациентом в процессе сбора анамнеза и наблюдения за ним.

Обычно начинается описание психического статуса с определения уровня сохранности сознания. Далее необходимо описать внешний вид и поведение больного: мимику и пантомимику, походку, степень активности во время общения с врачом, медицинским персоналом и другими пациентами, насколько опрятен больной (особенности одежды, возможная эксцентричность наряда, ухоженность, использование макияжа и т. п.). Отмечается поведение пациента в отделении (соблюдение режима, участие в жизни отделения, проведение досуга). Весьма информативным является описание манеры речи (темп речи, грамматический строй, словарный запас, громкость, тембр, модулированность и экспрессивность, особенности артикуляции). Если высказывания пациента являются клинически важной иллюстрацией психопатологического симптома либо дают яркое описание синдромальной принадлежности, необходимо их цитировать в психическом статусе (неологизмы, например). Главное внимание необходимо уделить симптомам, которые в клинической картине являются ведущими. Описываются симптомы психопатологии сознания, восприятия, мышления, памяти, эмоций и воли, оценка интеллектуальной сферы.

Описывая состояние сознания пациента, необходимо ориентироваться на результаты беседы с ним и косвенные признаки его поведения. Необходимо понять, насколько он ориентирован в собственной личности, окружающей обстановке, времени, месте. При этом важно оценить, что нарушает его ориентировку – измененное сознание либо, например, нарушение памяти. Правильно оцененная и описанная продуктивность контакта пациента с окружающими позволит верно квалифицировать расстройство сознания.

В расстройствах восприятия выявляют и описывают иллюзии, фотопсии, сенестопатии, галлюцинации (зрительные, слуховые, тактильные, обонятельные и т. п., а также истинные или ложные). Отмечается характер галлюцинаторных переживаний (комментирующие, ругающие, императивные).

Патология мышления описывается по содержанию и структуре. В расстройстве содержательной стороны мышления необходимо типировать навязчивые, сверхценные, бредовые нарушения. Бредовые высказывания зачастую сопровождаются бредовым поведением. Необходимо помнить также о возможности диссимуляции пациента, особенно когда речь идет о персекуторном бреде либо о бреде ревности. Врач-психиатр должен владеть навыками выстраивания беседы с бредовым больным, чтобы получить объективную информацию о его переживаниях. Для этого психиатр должен развивать в себе определенные личностные характеристики (эмпатийность, синтонность, иметь соответствующий эмоциональный резонанс). С одной стороны, нецелесообразно лицемерно во всем соглашаться с больным, с другой – активно возражать ему. Важно тонко удерживать нить диалога, продолжая выявлять психопатологическую симптоматику, вместе с тем склоняя больного к мысли о необходимости продолжения терапевтического взаимодействия. Структурные нарушения мышления лучше всего выявляются именно в диалоге с пациентом (резонерство, аморфность, разноплановость, торпидность, ригидность, обстоятельность).

Исследование памяти производится уже в процессе беседы с пациентом (необходимо внимательно оценивать информацию, которую пациент сообщает о себе, например, ориентируется ли он в датах произошедших событий, насколько четко рассказывает о приеме медикаментов, их дозировках и т. п.). Это позволяет оценить как среднесрочную, так и долговременную память. С помощью стандартного тестирования возможна проверка кратковременной памяти. Для ее оценки может предлагаться для запоминания ряд слов или цифр с последующим их воспроизведением после беседы на другие темы. Оценивать варианты и степень мнестических нарушений возможно также на основании данных среднего медицинского персонала в процессе наблюдения за пациентом в отделении.

В некоторых случаях необходимо оценить степень интеллектуального развития пациента. В этой связи следует подробно описать общий, образовательный и культурный уровень развития пациента, преобладающие интересы, профессиональную компетенцию.

При описании эмоциональной сферы прежде всего следует обращать внимание на фон настроения больного (в момент беседы, в течение дня в разных ситуациях). Важно указать глубину, длительность и интенсивность эмоциональных переживаний, их соответствие поведению пациента. В этой части психического статуса описывают антивитальные мысли и суицидальные тенденции.

Расстройства волевой сферы типируются преимущественно в части описания поведения пациента: гипербулия, гипобулия, парабулии, а также разнообразная кататоническая симптоматика (ступор, возбуждение, негативизм, амбитендентность, речевые стереотипии).

В психическом статусе возможно описание жалоб пациента либо их отсутствие. Это позволит оценить осознание пациентом своего состояния, насколько сформировано представление о течении заболевания. Таким образом оценивается критичность больного, что, в свою очередь, может служить критерием оценки тяжести психического расстройства. Завершается составление психического статуса типированием синдрома заболевания.

Затем в первичном осмотре выставляется предварительный диагноз. Иногда он может быть временным синдромальным либо выставляться под вопросом.

Далее указывается режим пребывания в психиатрическом стационаре:

● наблюдение (описание состояния и поведения пациента с возможностью больного перемещаться свободно по стационару и выходить из него, ставя в известность медперсонал);

● надзор (постоянный контроль за поведением пациента);

● строгий надзор (режим усиленного наблюдения, связанный с тяжестью психического состояния, обусловленного, например, высоким риском суицидального поведения, агрессии, помраченным сознанием, кататоническим возбуждением).

Помимо истории болезни, режим указывается в листе назначения.

В круглосуточном стационаре назначается определенный вид диеты (Приказ МЗ от 26.04.2006 № 316):

– основной стандартный вид диеты – ОВД (общий вид диеты);

– варианты диеты с механическим и химическим щажением – ЩД (щадящая диета);

– вариант диеты с повышенным количеством белка – ВБД (высокобелковая диета);

– вариант диеты с пониженным количеством белка – НБД (низкобелковая диета);

– вариант диеты с пониженной калорийностью – НКД (низкокалорийная диета).

Затем составляется план обследования и лечения. В настоящее время при составлении данного плана врач должен руководствоваться Стандартами медицинской помощи при психических расстройствах, утвержденными Приказами Министерства здравоохранения РФ, созданными на основании Порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения (Приказ МЗСР РФ от 17 мая 2012 года № 566-н). Необходимо отметить, что стандарты носят рекомендательный характер и не являются абсолютной рекомендацией к действию. Подходя к процессу творчески, врач, тем не менее, должен соотносить свои назначения с существующими рекомендациями. Если его назначения будут отличаться от стандартов, то он должен обоснованно отразить эти отклонения в медицинской документации.

Целесообразно в рамках добровольной госпитализации взять подпись у пациента о том, что он ознакомлен с планом обследования и лечения.

Диагностический процесс написанием первичного осмотра не завершается. Одна из основных задач госпитализации – это установление основного развернутого клинического диагноза. В соответствии с ч. 2 ст. 64 № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 2011; № 48, ст. 6724; 2013, № 48, ст. 6165), приказом Минздрава РФ от 10.05.2017 № 203н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» введен новый порядок (п. 2.2) установления клинического диагноза в течение 72 часов с момента поступления пациента в психиатрическое отделение (дневной стационар). К этому времени должны быть проведены необходимые параклинические обследования, собран подробный анамнез, описан психический статус. Ответственность за установление клинического диагноза лежит на лечащем враче. Решение его должно быть независимым и может не совпадать с мнением врача-руководителя или статусного консультанта, так как лечащий врач несет юридическую ответственность за лечебно-диагностический процесс. Клинический диагноз должен быть обоснованным, о чем делается запись в истории болезни. В обосновании клинического диагноза врач пользуется клинико-психопатологическим методом, используя данные жалоб пациента, анамнестических сведений, психического статуса, параклинических исследований. Обоснование диагноза носит квалификационный характер. Врач должен продемонстрировать свои клинические знания, опираясь на полученную ранее информацию. Необходимо отметить, что в процессе госпитализации клинический диагноз может быть пересмотрен, если будут выявлены новые клинические или параклинические данные, что также должно быть отражено в истории болезни. Диагностика должна проводиться в соответствии с критериями существующей классификации (в настоящее время – МКБ-10). Клинический диагноз выносится на титульный лист истории болезни в графе 10.

Существенной частью истории болезни является ведение дневниковых записей. Дневники истории болезни позволяют отслеживать клиническую динамику. В настоящее время нет четких указаний кратности написания дневниковых записей. Долгие годы психиатры пользовались Методическими рекомендациями «Оформление и правила ведения истории болезни в психиатрическом стационаре», разработанными в 1972 г. Согласно этим рекомендациям, дневниковые записи делались ежедневно первые 7 дней. В дальнейшем при стабилизации состояния больного записи осуществлялись не реже 1 раза в 3–4 дня. Однако если состояние пациента было нестабильным, то записи продолжались также в ежедневном режиме. Если пребывание больного в стационаре затягивалось и превышало 3 месяца, при этом психическое состояние не имело выраженной клинической динамики, то дневниковые записи осуществлялись 1 раз в 5 дней. В Инструкции по оформлению истории болезни, утвержденной МЗ СССР от 04.10.80 № 1030, указывается, что дневниковые записи должны быть ежедневными. В настоящее время в рамках существующих Стандартов медицинской помощи при психических расстройствах кратность осмотра врачом пациента прописывается индивидуально в зависимости от патологии. Так, например, в Стандарте специализированной медицинской помощи больным шизофренией, острой фазой средней продолжительности в стационарных условиях предполагается длительность пребывания в отделении в среднем 75 дней. При этом врач обязан осмотреть больного не менее 24 раз. Ежедневные дневниковые записи указывают на то, что врач осуществляет постоянное мониторирование психического состояния пациентов, при этом также соблюдается правовая сторона ведения медицинской документации, подтверждающая ежедневное пребывание больного в стационаре. Содержательная сторона дневниковых записей должна отражать терапевтическую динамику. Даже в рамках одной нозологии психопатологическая картина у разных пациентов имеет свои индивидуальные особенности. Описывая редукцию симптомов, темп их исчезновения, врач обозначает эффективность лечения. Дневниковые записи несут отражение индивидуальных особенностей течения заболевания. Поэтому необходимо стремиться уходить от формализованных фразеологизмов. Обязательно в дневниках должно иметь отражение изменение терапевтических назначений, коррелирующее с записями в листе назначения (дата назначения и отмены препарата). Консультации, новые методы обследования и анализы вносятся в дневник с их обоснованием. После получения результатов обследования запись об этом вместе с интерпретацией результатов следует сделать в истории болезни.

Как правило, госпитализация в психиатрический стационар носит длительный характер, поэтому периодически врач обязан проводить аналитическую клиническую работу. Для этого в истории болезни составляется этапный эпикриз, в среднем каждые 10–14 дней. В этапном эпикризе врач подводит промежуточные итоги лечебно-диагностического процесса за указанный период. И если в дневниковых записях он использует описательный стиль, то в этапном эпикризе – квалификационный.

Этапный эпикриз содержит следующие разделы:

1. Паспортные данные.

2. Уточненный клинический диагноз.

3. Жалобы больного.

4. Данные о течении болезни и ее этапах.

5. Анализ полученных результатов обследования и данных консультантов.

В обязанности заведующего отделением входит регулярный осмотр пациентов отделения, о чем не реже 1 раза в 10 дней делается запись в историю болезни. В записи констатируется текущее состояние пациента, а также даются рекомендации по ведению больного. Осмотр подписывается заведующим отделением и лечащим врачом.

В сложных диагностических случаях врач имеет право созвать врачебный консилиум. Решение консилиума оформляется в истории болезни протоколом, в котором указывается причина проведения консилиума, описывается текущее состояние пациента, проводится анализ полученных клинических и параклинических данных, выносится заключение консилиума. Результаты консилиума подписываются его участниками с указанием фамилий и должностей. Мнения участников консилиума не всегда могут совпадать. В этом случае каждый участник консилиума может написать свое особое мнение.

При рассмотрении сложных и конфликтных случаев приказом главного врача создается врачебная комиссия, которая рассматривает (Цыганков Б. Д., Евтушенко В. Я., 2013):

● принятие решений в отношении профилактики, диагностики, медицинской реабилитации граждан;

● определение их трудоспособности, а также профессиональной пригодности некоторых категорий работников;

● осуществление оценки качества, обоснованности и эффективности лечебно-диагностических мероприятий, в том числе назначения лекарственных препаратов;

● обеспечение назначения и коррекции лечения при обеспечении пациентов лекарственными препаратами.

Решение врачебной комиссии принимается большинством голосов, оформляется протоколом и вносится в медицинскую документацию.

Завершается ведение истории болезни в день выписки пациента из стационара. Пишется заключительная дневниковая запись, в которой констатируется состояние пациента на день выписки и указываются рекомендации по дальнейшему лечебно-диагностическому процессу, если в этом есть необходимость. Если больному выдавался листок нетрудоспособности, то обозначаются даты его выдачи, затем указывается – либо «приступить к труду», либо пациент «продолжает болеть». Подписывается последний дневник лечащим врачом и заведующим отделением. На титульном листе обозначается дата выписки пациента и количество проведенных койко-дней в стационаре. В графе 11 заполняется заключительный диагноз с указанием основного диагноза, осложнений основного диагноза, сопутствующего диагноза. Самым последним пишется выписной эпикриз.

В выписном эпикризе в сжатой аналитической форме врач описывает динамику развития заболевания с психопатологической квалификацией симптомов, синдромов. Проводится описание лечения пациента в стационаре и течение болезни за период, проведенный пациентом в отделении. Указываются диагностически важные результаты параклинических исследований, вписываются рекомендации. Затем составляется выписка из истории болезни, в которой в сжатой форме описываются данные анамнеза, статусы, все параклинические и психологические исследования, течение заболевания в период нахождения пациента в стационаре. Вносятся данные о листке нетрудоспособности (если таковой выдается). Пишутся подробные рекомендации дальнейшего лечебно-диагностического процесса. Выписка из истории болезни подписывается лечащим врачом и заведующим отделением. В некоторых учреждениях также вносится подпись руководителя ЛПУ либо его заместителя.

РЕКОМЕНДАЦИИ1. Закон РФ от 02.07.1992 № 3185–1 «О психиатрической помощи и гарантиях граждан при ее оказании».

2. Приказ Минздрава СССР от 04.10.80 № 1030 (ред. от 31.12.2002) «Об утверждении форм первичной медицинской документации учреждений здравоохранения».

3. Приказ МЗСР РФ от 10.01.2006 № 2 «О внесении изменений в инструкцию по организации лечебного питания в ЛПУ», утвержденную приказом № 330.

4. Приказ МЗСР РФ от 17.05.2012 № 566-н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения».

5. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных».

6. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

7. Аргунова, Ю. Н. Новый порядок недобровольной госпитализации: коллизии в законодательстве и способы их разрешения // Независимый психиатрический журнал. – 2015. – № 3. – С. 55–64.

8. Триумфов, А. В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы: Краткое руководство / под ред. проф. Шварева А. И. – Изд. 6-е. – Л.: Медицина, 1965. – 260 с.

9. Цыганков, Б. Д., Евтушенко, В. Я. Оформление и ведение истории болезни в психиатрическом стационаре – Изд. 3-е, доп. и перераб. – М., 2013. – 239 с.

Глава II

Общая психопатология

II.1. Психопатологические симптомы (психиатрическая семиотика)

II.1.1 Симптомы патологии чувственного познания

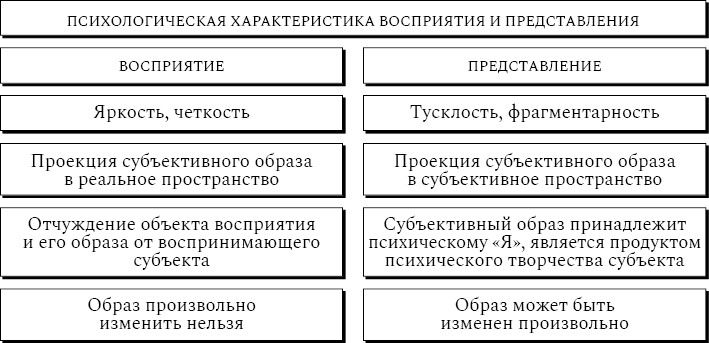

При анализе психического состояния больных существенное значение имеет исследование их чувственного познания, традиционно называемого сферой восприятия. Его ступени (этапы) – ощущения, восприятия, представления.

Ощущение – простейший психический процесс отражения отдельных чувственно конкретных свойств и качеств предметов и явлений при их непосредственном воздействии на рецепторные зоны органов чувств.

Восприятие (в узком смысле слова) – психический процесс отражения предметов и явлений в целом, в совокупности их чувственно конкретных свойств и составных частей при их непосредственном воздействии на рецепторные зоны анализаторов. Восприятия предметны. Их образ проецируется в так называемое объективное (реальное) пространство, что связано с полем действия анализатора, соотношением его с результатами деятельности других анализаторов и индивидуальным опытом восприятий.

Представления – следы бывших восприятий, их образы, возникающие в сознании (непроизвольно или произвольно) при отсутствии в момент их возникновения самого объекта в пределах досягаемости соответствующего анализатора. Образ представления проецируется в субъективное пространство, осознаваясь как результат психического творчества субъекта.

Психологическая характеристика восприятия и представления представлена на рисунке II.1.1.

Рис. II.1.1. Психологическая характеристика восприятия и представления

Основная классификация проявлений патологии чувственного познания представлена на рисунке II.1.2.