Полная версия

Транзитная стратегия России от Рюрика до Десятого

Таким образом, двузубец является более архаичной формой княжеского знака. И хотя Святослав Игоревич, правивший из Киева, также использовал именно его, трезубец традиционно ассоциируется с основной, уже христианской, киевской линией Рюриковичей, начиная с Владимира Святославича. При этом каждый князь, как правило, вносил индивидуальные модификации в знак своего отца, что позволяло демонстрировать как принадлежность к роду, так и отличать конкретного правителя. Именно эта система наследования и порождает главную загадку, известную как «аномалия Владимира»: почему Святослав пользовался двузубцем, его сын Владимир ввел в обиход трезубец, а затем многие потомки Владимира, такие как Святополк Окаянный, вновь вернулись к использованию двузубцев?

За столетия изучения было предложено множество гипотез: заимствование из Византии, Хазарии, Скандинавии, символическое значение (пикирующая птица, якорь, буквы). Однако ни одна из этих версий не дает исчерпывающего ответа на все вопросы, особенно на динамику изменения знаков.

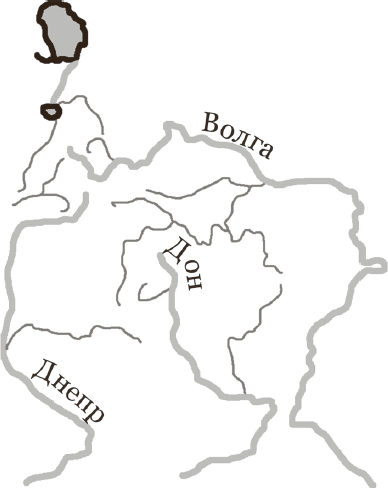

На фоне слабых мест традиционных теорий, я предлагаю новую интерпретацию, напрямую связанную с транзитной историей Руси: двузубцы и трезубцы Рюриковичей – это геральдические, символические карты основных речных магистралей, контролируемых киевскими князьями. Для понимания схожести очертаний гидрографии Руси и двузубцев-трезубцев достаточно посмотреть на карту рек Русской равнины.

Эта «картографическая» гипотеза позволяет по-новому взглянуть на эволюцию знаков. Двузубец Святослава Игоревича мог символизировать два основных пути того времени: Днепровский и Волжский, ставший доступным после разгрома Хазарии. Оба эти пути брали начало из единого узла на Северо-Западе. Появление третьего зубца при Владимире Святославиче логично объясняется добавлением контроля над третьим важным речным путем – Донским, после покорения вятичей и укрепления позиций на юге.

Карта трех крупнейших рек Руси

Возврат к двузубцу у внуков Владимира может быть напрямую связан с геополитической ситуацией на южных рубежах. Движение половцев с востока на запад в середине XI века привело к тому, что в 1060-х годах они пересекли Волгу. Россия на несколько столетий потеряла контроль над средней и нижней Волгой, которая перестала быть безопасным путем к Каспию. Таким образом, один из зубцов «речной карты» Рюриковичей оказался фактически утраченным. В этих условиях возврат к двузубцу у князей конца XI – начала XII веков мог символизировать контроль над оставшимися двумя ключевыми артериями – Днепром и Доном.

Однако вскоре Русь потеряла и надежный контроль над Донским путем. Половецкие набеги усиливались. Тмутараканское княжество исчезает из летописей в начале XII века, а крепость Белая Вежа на Дону была оставлена русами в 1117 году. Таким образом, и второй «южный» зубец – Донской – оказался под угрозой или был потерян. Волгу же как полноценный русский путь вернул в состав государства только Иван IV Грозный в середине XVI века.

Здесь возникает одно существенное наблюдение: если попытаться наложить знаки Рюриковичей на современные карты речной сети Восточной Европы, то для совпадения очертаний их нужно перевернуть, поменяв местами условный север и юг знака. То есть, основание знака (перевернутая «П») должно указывать на юг, а зубцы – на север. Это, на первый взгляд, могло бы стать непреодолимым препятствием для «картографической» гипотезы, если бы не одна важная деталь – особенности средневековой арабской картографии.

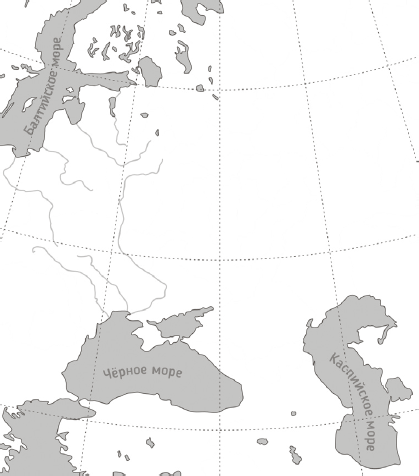

Арабские географы и картографы IX–XI веков были одними из ведущих в мире. Русь, активно торговавшая с Востоком по Волжскому пути, несомненно, была знакома с арабской культурой и, вероятно, картографией. Ключевой особенностью многих влиятельных арабских карт мира была их южная ориентация – то есть юг изображался вверху карты, а север – внизу. Это давно известный в науке факт, и мы не станем здесь подробно останавливаться на его доказательствах или приводить многочисленные иллюстрации, чтобы не перегружать данный пункт излишними деталями и изображениями. Заинтересованный читатель без труда найдет подтверждения этому в специальной литературе или открытых интернет-источниках. Указанная южная ориентация была связана с традицией, а также с практической необходимостью для путешественников, двигавшихся из центров Халифата (например, из Багдада) на север, к землям славян, русов, булгар. На таких картах Волга, Днепр, Дон текли бы «вверх» от севера, расположенного в нижней части карты, к южным морям, находящимся «вверху».

В средневековой картографии, особенно схематической, точность изображения изгибов рек или абсолютных пропорций не была первостепенной задачей. Важнее было передать общее направление течения, связность водных путей, расположение ключевых торговых центров и морей. Если русы перенимали или адаптировали эту традицию представления географического пространства, то изображение основных речных путей в виде стилизованных зубцов, где основание знака (перевернутая «П») символизировало бы северный узел (Валдай, истоки рек), а зубцы, направленные вверх, указывали бы на южные моря (Черное, Азовское, Каспийское), выглядит вполне логичным. Сами зубцы при этом отражали бы не точное русло, а сам факт наличия и контроля над определенным речным бассейном, ведущим к тому или иному морю. Таким образом, «перевернутость» знаков Рюриковичей по отношению к современной карте с северной ориентацией перестает быть проблемой и находит свое объяснение в возможном влиянии доминировавшей в то время арабской картографической традиции. Арабские купцы, путешественники, привозившие свои товары и знания на Русь, могли познакомить местных правителей не только с дирхемами и шелками, но и со своим видением карты мира.

Интересно, что «гидрографическая мода» в геральдике, возможно, не закончилась с угасанием древнерусских княжеских знаков. После распада Киевской Руси и возвышения новых центров силы, таких как Великое княжество Литовское, которое включило в свой состав значительные западнорусские земли, появляются новые символы, которые также могут быть интерпретированы в русле этой традиции. Речь идет о так называемых «Колюмнах» или Столпах Гедимина – гербе Великого княжества Литовского и династии Гедиминовичей. Этот знак, представляющий собой три стилизованных столпа, соединенных у основания, при определенном повороте и фантазии также может напоминать схематическое изображение речной сети.

Колюмны – вероятно, югоориентированная карта рек ВКЛ: четыре северных рукава и три южных

Учитывая, что Великое княжество Литовское не просто наследовало значительные территории Древней Руси, но и активно позиционировало себя как ее продолжателя (недаром его часто называют «Литовской Русью», а старобелорусский язык был официальным языком канцелярии), можно поддержать давно известную гипотезу о том, что «Колюмны» Гедимина являются не просто заимствованием, а дальнейшим развитием, своеобразной стилизацией древнерусских княжеских эмблем. Литовские князья, стремясь подчеркнуть свою преемственность, легитимность власти над русскими землями и, что немаловажно, контроль над ключевыми торговыми путями, могли творчески переработать «гидрографическую» символику Рюриковичей. Сохраняя глубинную семантическую связь с идеей власти над речными артериями, они могли придать ей новую, более абстрактную и лаконичную форму, соответствующую собственным геральдическим традициям. Таким образом, если двузуб и трезуб Рюриковичей символизировали Днепр, Волгу и Дон, то «Колюмны», будучи перевернутыми, могли бы представлять собой эволюционировавшее геральдическое отображение рек, протекавших по территории Великого княжества Литовского и Польши и впадавших в Балтийское и Черное моря: например, Западную Двину, Неман, Вислу, Западный Буг, а также верховья Днепра и Припяти. В таком контексте, существование нескольких «Русей» и их преемников, претендующих на контроль над торговыми путями, могло порождать схожую по своей внутренней логике, но различную по форме символику, свидетельствующую о семантической преемственности.

Речная сеть ВКЛ: четыре северные реки и три южные

Итак, в пользу гидрографической теории знаков Рюриковичей говорят несколько тезисов.

Во-первых, структурное однообразие знаков при их индивидуальных вариациях, указывающее на общий смысловой стержень, которым мог быть контроль над ключевыми речными артериями.

Во-вторых, само графическое начертание знаков, особенно трезубца, при определенном уровне стилизации и учете схематичности средневековых географических представлений, обнаруживает поразительное сходство с реальной картой трех крупнейших рек Восточно-Европейской равнины – Днепра, Дона и Волги, сходящихся в своих истоках в единый узел, который мог символизироваться основанием знака.

В-третьих, логичное объяснение эволюции знаков (переход от двузубца к трезубцу и обратно) через призму реальных геополитических изменений – приобретения и утраты контроля над Волжским и Донским путями из-за натиска кочевников.

В-четвертых, разрешение проблемы «перевернутости» знаков по отношению к современным картам через возможное влияние доминировавшей в то время арабской картографической традиции с ее южной ориентацией.

В-пятых, прямая связь символики власти с главным источником этой власти и богатства Древней Руси – контролем над транзитом по речным путям, что делало знак понятным и значимым для современников.

В-шестых, возможная параллель с литовскими «Колюмнами», которая может свидетельствовать о существовании более широкой «гидрографической моды» в геральдике Восточной Европы, связанной с претензиями на контроль над торговыми путями.

Эта гипотеза, безусловно, требует дальнейших исследований и обсуждений, но она предлагает комплексное и исторически обоснованное объяснение одной из главных загадок русской символики, прочно увязывая ее с транзитной судьбой страны и, возможно, с самой этимологией ее названия. Знаки Рюриковичей в таком свете перестают быть просто абстрактными эмблемами, становясь зашифрованным посланием о том, что в основе нашей истории лежит движение и путь. Интересно, что «картографическая» интерпретация княжеских знаков также подкрепляет популярную этимологическую гипотезу о происхождении слова «Русь». Ранее в книге мы уже касались этой версии, связывающей его с древнескандинавским «róðs-» – в русской транскрипции «рофьсь». Это слово, или его аналоги, означает «гребцы», «команда гребцов». Ведь если знаки верховной власти столь явно указывают на контроль над речными артериями, то логично предположить, что и самоназвание правящего слоя, давшее имя стране, отражало их ключевую функцию – управление водными путями, что было невозможно без искусства гребли. Таким образом, знаки Рюриковичей становятся не просто картой, но и визуальным подтверждением этой «речной» и «гребной» идентичности, в основе которой лежат транзитные артерии Евразии.

§ 1.3. Собирание земель и возрождение транзита: Московское царство

После эпохи расцвета Киевской Руси, основанного на контроле над великими речными путями, и последовавших веков феодальной раздробленности, усугубленных монгольским нашествием, транзитная миссия страны, казалось, была прервана. Однако на руинах старой системы постепенно поднималась новая сила – Московское царство. Именно ему предстояло вновь взять на себя задачу собирания русских земель и возрождения торговых связей, что стало бы фундаментом для будущих имперских амбиций. Ключевыми фигурами этого сложного и многоэтапного процесса стали Иван III Великий и его внук Иван IV Грозный, чьи правления ознаменовались не только укреплением государственности, но и решительными шагами по восстановлению и расширению контроля над важнейшими торговыми артериями.

1.3.1. Иван III Великий: конец владычества, централизация, ямская гоньба, восстановление торговых связей

После блестящего, но хрупкого рассвета Киевской Руси и последовавших веков раздробленности, усугубленных разрушительным монгольским нашествием, казалось, что транзитная звезда Руси закатилась навсегда. Некогда шумные речные пути, связывавшие Балтику с Черным морем и Каспием, опустели или контролировались чужаками. Торговля, душа экономики, замерла, задавленная данью, усобицами и общей нестабильностью. Русь превратилась в совокупность разобщенных княжеств, плативших обременительную дань Орде[17] и мало помышлявших о былом величии времен Олега и Владимира. Но история, как полноводная река, способна менять русло. На историческую авансцену постепенно выходило Московское княжество, терпеливо и методично собиравшее силы, и его правитель – Иван III Васильевич (1440–1505), ставший одним из тех девяти ключевых фигур, кто не просто правил, но и воплощал в жизнь подспудный, вечный «план» России по восстановлению своего транзитного и цивилизационного значения.

Иван III унаследовал сильное, но далеко не единое государство, все еще формально зависимое от слабеющей, но все еще опасной Золотой Орды. Его правление стало эпохой титанических усилий по двум главным направлениям, неразрывно связанным между собой: централизации власти и окончательному освобождению от ордынского владычества. Оба этих процесса были жизненно необходимы для возрождения транзитного потенциала страны.

«Собирание земель русских» при Иване III – это не просто красивые слова из учебника, а жесткая политическая и военная реальность. Москва действовала как мощный магнит, притягивая или подчиняя себе другие русские княжества. Одним из самых знаковых и важных для нашей темы событий стало подчинение Новгородской республики. Новгород Великий, с его богатейшей историей, вечевыми традициями и, главное, разветвленными торговыми связями с Ганзой и Северной Европой, был давним конкурентом Москвы. Его контроль над путями к Балтике и северными промыслами делал его ключевым элементом любой транзитной стратегии. Иван III действовал решительно. После нескольких этапов давления и военных столкновений, кульминацией которых стала битва на реке Шелони в 1471 году, новгородская вольница была окончательно подавлена в 1478 году. Вечевой колокол был снят и увезен в Москву – символ конца независимости. Присоединение Новгорода означало не только политическое усиление Москвы, но и взятие под контроль важнейшего торгового узла на северо-западе, открывавшего (хотя и с ограничениями) доступ к Балтийскому региону. Вслед за Новгородом пришла очередь Твери (1485) – еще одного сильного соперника Москвы, пытавшегося лавировать между ней и Великим княжеством Литовским. Падение Твери окончательно закрепило доминирование Москвы в Северо-Восточной Руси. Централизация создавала единое политическое и экономическое пространство, устраняла внутренние таможенные барьеры и позволяла консолидировать ресурсы для государственных нужд, включая организацию и защиту торговли.

Параллельно шёл процесс освобождения от ордынского владычества. К концу XV века Орда уже не была той монолитной силой, что прежде, раздираемая внутренними усобицами. Иван III, укрепив свою власть внутри страны, счел возможным прекратить выплату дани. Кульминацией этого процесса стало знаменитое «Стояние на реке Угре» в 1480 году. Хан Большой Орды Ахмат попытался силой принудить Москву к повиновению, но встретил решительный отпор. После нескольких недель противостояния, так и не решившись на генеральное сражение, ордынцы отступили. Это событие, хотя и не было громкой военной победой, имело колоссальное символическое и политическое значение. Оно ознаменовало фактический конец ордынского владычества над Русью. Страна обрела полный суверенитет, что развязало ей руки для проведения самостоятельной внешней политики и, что не менее важно, освободило значительные ресурсы, ранее уходившие в Орду в виде дани. Эти ресурсы теперь можно было направить на внутреннее развитие, укрепление армии и, конечно, на восстановление экономических связей.

Создание единого и независимого государства требовало эффективной системы управления и связи. Огромные расстояния стали серьезным вызовом для центральной власти. Ответом на этот вызов стало развитие ямской гоньбы – государственной почтовой службы. Иван III значительно упорядочил и расширил систему «ямов» – почтовых станций, расположенных на основных дорогах страны на расстоянии 40–50 верст друг от друга. На каждой станции содержались свежие лошади, ямщики, готовые немедленно доставить государевых гонцов и чиновников к следующему пункту. Эта система обеспечивала невиданную для того времени скорость передачи информации и передвижения официальных лиц, что было критически важно для управления разросшимся государством. Хотя ямская гоньба была в первую очередь государственной службой, она косвенно способствовала и оживлению торговли, создавая более безопасные и обустроенные тракты, которыми могли пользоваться и купцы, хотя и с ограничениями. Это был первый шаг к созданию общегосударственной транспортной инфраструктуры, без которой немыслим никакой серьезный транзит.

Обретение независимости и централизация власти создали предпосылки для постепенного восстановления торговых связей. Иван III активно занимался дипломатией, стремясь укрепить международное положение Москвы и наладить экономические контакты. Его брак с Софьей Палеолог, племянницей последнего византийского императора, не только повышал престиж московского двора и подпитывал идею «Москва – Третий Рим», но и открывал каналы для взаимодействия с Европой, особенно с Италией. Итальянские мастера приглашались для строительства Московского Кремля, привнося новые технологии и архитектурные стили. Устанавливались контакты со Священной Римской империей, Венецией, Данией. Восстанавливались, хотя и с трудом, торговые отношения с ганзейскими городами через присоединенный Новгород и основанный Иваном III в 1492 году Ивангород – первую русскую крепость и порт на Балтике. Активизировалась торговля по Волжскому пути, хотя полный контроль над ним был еще впереди. Русские меха, воск, мед снова начали появляться на европейских и восточных рынках. Важным шагом к упорядочению внутренней жизни и созданию единого правового поля стал Судебник 1497 года. Он устанавливал единые нормы судопроизводства, регулировал поземельные отношения (включая знаменитый Юрьев день) и создавал более предсказуемые условия для хозяйственной деятельности, в том числе и для торговли.

Иван III Великий не успел полностью реализовать транзитный потенциал России. Ему не удалось пробиться к незамерзающим морям или взять под контроль всю Волгу. Однако его правление заложило необходимый фундамент. Он объединил страну, освободил ее от внешнего господства, создал основы централизованного управления и начал кропотливую работу по восстановлению экономических артерий. Он стал тем правителем, который после долгого перерыва вновь поставил Россию на рельсы самостоятельного развития и вернул ее на карту Евразии как силу, с которой нужно считаться. Он подготовил почву для дальнейших свершений своих преемников, продолживших дело собирания земель и борьбы за выход к ключевым торговым путям. Иван III был истинным «собирателем» – не только земель, но и предпосылок для будущего транзитного величия России.

1.3.2. Иван IV Грозный: завоевание Волжского пути (Казань, Астрахань) – Россия как мост к Востоку

Иван III Великий оставил своему внуку, Ивану IV, государство, которое не только сбросило оковы ордынской зависимости, но и заявило о себе как о сильном, централизованном царстве с возрождающимися амбициями. Фундамент был заложен: земли собраны, власть укреплена, первые шаги к восстановлению торговых связей сделаны. Но перед молодым царем, вошедшим в историю под грозным прозвищем, стояла задача не просто укрепить наследие, но и определить дальнейший вектор развития огромной страны. И хотя его имя часто ассоциируется с жестокостью опричнины и изнурительной, в конечном счете неудачной, борьбой за выход к Балтике, именно в первой половине своего правления Иван IV совершил деяния, которые имели колоссальное и долгосрочное значение для транзитной судьбы России, прочно вписав его в число ключевых исполнителей вечного «транзитного плана». Он обратил свой взор на восток, на великую русскую реку Волгу, и силой оружия превратил ее из пограничной зоны в главную внутреннюю артерию страны, открыв России путь к богатствам и рынкам Востока.

Волга, эта природная магистраль, текущая через самое сердце Евразии, давно манила московских правителей. Но на ее среднем и нижнем течении располагались осколки некогда могущественной Золотой Орды – Казанское и Астраханское ханства. Эти государства были не просто соседями; они были постоянным источником беспокойства и угрозы. Регулярные набеги татарских отрядов разоряли русские окраины, уводили людей в плен, тормозили освоение плодородных земель Поволжья. Что еще важнее для нашей темы, ханства контролировали ключевые участки Волжского торгового пути, препятствуя прямой и безопасной торговле Москвы с Персией, Средней Азией и Каспийским регионом. Любой купец, рисковавший отправиться вниз по Волге, должен был либо платить дань, либо готовиться к встрече с вооруженными отрядами. Контроль над Волгой был не просто вопросом безопасности – это был вопрос стратегического значения, ключ к экономическому росту и превращению России в полноценный мост между Европой и Азией.

Иван IV, короновавшийся царским венцом в 1547 году, осознавал эту проблему в полной мере. Первой целью стала Казань – сильное и воинственное ханство, занимавшее стратегическое положение на средней Волге. Предыдущие попытки Москвы подчинить Казань или посадить там лояльного правителя заканчивались неудачей. Иван решил действовать наверняка.

Подготовка к походу 1552 года была беспрецедентной по масштабу. Была собрана огромная армия, оснащенная мощной артиллерией. В этом контексте интересно отметить многонациональный характер русского войска и самого Ивана IV. Существуют версии, основанные на происхождении его матери, Елены Глинской (чья родословная, по некоторым данным, может восходить к татарским мурзам), и реконструкциях внешности по черепу, которые придают его облику черты, которые можно интерпретировать как татарские. Более того, в войске Ивана Грозного, в том числе и в Казанском походе, служили татары, составляя заметную часть его сил – по некоторым оценкам, от 5 до 10 тысяч воинов из общей численности армии, достигавшей 100–150 тысяч человек. Этот факт, когда татары сражались на стороне Москвы против казанских татар, а славянские воины – против других славянских народов в иных конфликтах, свидетельствует о том, что в ту эпоху государственная лояльность и политические союзы часто превалировали над узкоэтническими соображениями. Русь исторически формировалась как многонациональное государство, где разные народы могли находить свое место и служить общей цели. Инженерным чудом того времени стало строительство крепости Свияжск в непосредственной близости от Казани – заранее срубленные в углицких лесах стены и башни были сплавлены по Волге и собраны на месте всего за месяц, став надежным плацдармом для осады. Сам поход и осада Казани были тяжелым испытанием, сопровождавшимся значительными потерями с обеих сторон. Однако превосходство русской армии в организации, артиллерии и инженерном искусстве (подкопы под стены, использование «гуляй-города») оказалось решающим. В октябре 1552 года после ожесточенного штурма Казань пала.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Например, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в своих выступлениях называла Россию «региональной державой без внятной экономической стратегии».

The Economist, Financial Times и Bloomberg не раз писали, что российская экономика остается зависимой от сырьевого экспорта, а попытки создать альтернативные системы (например, СПФС вместо SWIFT) пока не могут конкурировать с западными аналогами.

2

Бифуркация (точка бифуркации) – разделение, раздвоение чего-либо; в данном контексте – точка выбора одного из нескольких возможных путей развития.

3

Унимодальный транспорт – это перевозка грузов или пассажиров с использованием только одного вида транспорта (например, только поездом, только автомобилем или только кораблём).