Полная версия

Транзитная стратегия России от Рюрика до Десятого

Ведь стремление контролировать пути сообщения, быть мостом или перекрестком – не уникальная российская черта, а фундаментальный закон развития цивилизаций. И Древняя Русь, как государство, изначально образовавшееся как объединение транзитных купцов, блистательно реализовала этот принцип. Она находилась в самом ядре тогдашней мировой торговли, и ее центральное положение определялось тем, что через ее земли проходили важнейшие международные торговые пути, связывавшие Скандинавию с Византией и Арабским халифатом. Однако впоследствии, из-за смещения этих глобальных торговых артерий, Русь, а затем и Россия, постепенно превратилась в систему периферийного капитализма, чья роль в мировых экономических процессах стала менее значительной. Именно наличие или отсутствие активных международных торговых путей, проходящих через территорию государства, и определяет его положение – в центре или на периферии мирового экономического взаимодействия. В этом параграфе я вам это наглядно покажу на примерах других государств, которые когда-то или прямо сейчас являются центрами мировой торговли.

История человечества, если отбросить шелуху дат и имен, во многом сводится к борьбе за логистику. Эта борьба вызвана не просто жаждой наживы, а глубоким стремлением какого-либо региона получить преимущество перед остальными, стать более осведомленным, более интегрированным в мировые процессы, и в конечном счете – завоевать признание и занять лидирующие позиции, условно говоря, «встать на призовую тумбочку почета». Древняя Русь, к слову, однажды уже находилась на этой самой «тумбочке» в самом начале своей истории, и впоследствии ее правители, как мы увидим, неоднократно пытались вернуть стране это почетное место. Ведь кто контролирует дороги – водные или сухопутные, – тот контролирует торговлю. Кто контролирует торговлю – тот контролирует финансы. А кто контролирует финансы – тот, зачастую, и правит миром, или, по крайней мере, своим его уголком.

Природа щедро, но неравномерно раздала географические карты. Одним достались полноводные реки, впадающие в теплые моря, и удобные гавани, словно приглашающие строить порты. Другим – суровые горы, безводные пустыни или ледяные просторы, превращающие любое перемещение в подвиг. Но география – лишь стартовый капитал. Подлинный успех приходил к тем, кто умел превращать имеющиеся преимущества в работающую систему или, вопреки неблагоприятным условиям, создавать транспортные коридоры искусственно. История – это кладбище некогда процветавших цивилизаций и городов, чье географическое положение перестало быть козырем из-за смены торговых маршрутов. И одновременно это галерея триумфов тех, кто понял: истинное богатство – не в недрах земли, а в контроле над потоками. Изучение этого глобального опыта – от речных долин Древнего Востока до морских империй Нового времени – позволяет лучше понять и вызовы, стоявшие перед Россией, и те колоссальные возможности, которые открываются перед ней сегодня.

1.1.1. Реки как колыбели цивилизаций: Месопотамия, Египет, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы

Реки – это первые дороги, проложенные самой природой. Они несли не только живительную влагу, необходимую для земледелия, но и служили транспортными артериями, по которым перемещались люди, грузы и идеи. Неудивительно, что величайшие цивилизации древности зародились именно в речных долинах.

Одной из первых таких колыбелей стала Месопотамия, цивилизация, возникшая в плодородных долинах Тигра и Евфрата. Начиная с низовьев этих рек, сменявшие друг друга культуры и государства – Шумер, Аккад, Вавилония, Ассирия – последовательно расширяли свои границы, осваивая все новые участки речных артерий.

Реки здесь были не просто источником воды для орошения, но и главными путями сообщения, способствуя торговле, обмену идеями и консолидации этих ранних государств. Древний город Вавилон, например, расположенный в сердце Междуречья, стал одним из первых великих городов мира во многом благодаря своему положению на пересечении как речных, так и караванных путей, связывавших Персидский залив со Средиземноморьем, Малую Азию с Эламом. Кодекс Хаммурапи уделял большое внимание регулированию торговли и логистики. При Навуходоносоре II Вавилон стал не только политической и религиозной, но и крупнейшей торговой столицей Древнего Востока, чьи рынки ломились от товаров. Контроль над этими путями был основой могущества Вавилонской империи, пока новые завоеватели не перехватили инициативу.

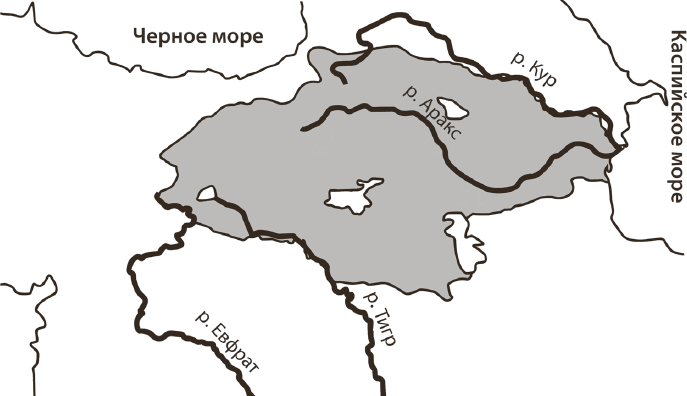

Территория Аккадского царства

Практически одновременно с Месопотамией, в долине Нила расцвела древнеегипетская цивилизация. Нил, с его предсказуемыми разливами, был не просто источником плодородия, но и главной транспортной магистралью, объединявшей Верхний и Нижний Египет. По нему перевозили камень для строительства пирамид и храмов, зерно, скот и другие товары, обеспечивая единство и процветание государства на протяжении тысячелетий.

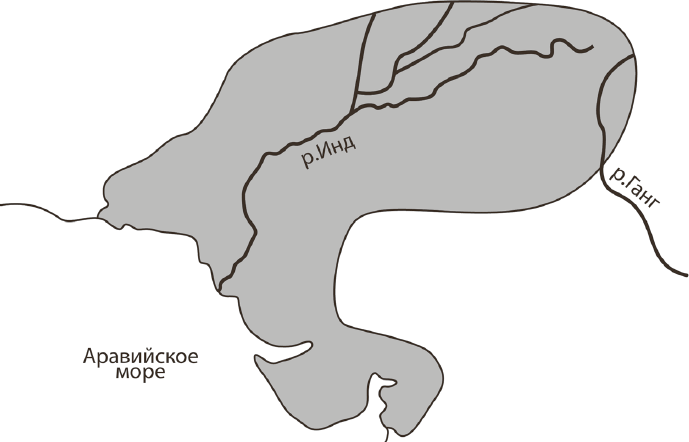

Несколько позже, в III тысячелетии до н. э., в долине Инда расцвела удивительная Хараппская цивилизация. Ее процветание было бы немыслимо без Инда и его притоков. Реки обеспечивали не только ирригацию для обширных полей пшеницы и хлопка, но и дешевый транспортный путь для торговли с Месопотамией (что подтверждается археологическими находками), Персией, Средней Азией.

Территория Хараппы

Хараппцы были искусными градостроителями (Мохенджо-Даро, Хараппа с их четкой планировкой и канализацией – тому свидетельство) и организаторами логистики. Порт Лотхал, с его доками и складами, был сложным инженерным сооружением, настоящим международным хабом, где речные и морские пути сходились с караванными тропами. По рекам в долину Инда «приплывали» не только товары, но и технологии – металлургия, гончарный круг, возможно, письменность. Река была каналом связи, обеспечивающим интеграцию региона в тогдашнюю «ойкумену». Смещение центра индийской цивилизации в долину Ганга после упадка Хараппы лишь подтвердило роль рек. Ганг, более полноводный и предсказуемый, стал основой для развития рисоводства, способного прокормить огромное население. На его берегах возникли могущественные государства (империя Маурьев, Гуптов), расцвели религии – индуизм, буддизм, джайнизм. Ганг превратился не просто в транспортную артерию, но и в священную реку, что придало особую устойчивость городам вроде Варанаси. Паломничество стало постоянным фактором экономической жизни, сравнимым по значению с торговлей. Цивилизация Ганга, в отличие от, возможно, слишком самонадеянной Хараппы, продемонстрировала большую адаптивность, постоянно развивая и поддерживая речные коммуникации как основу своего существования.

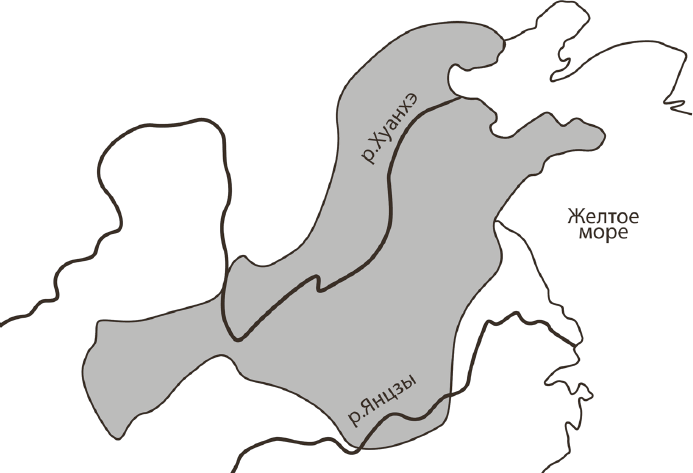

Китайская цивилизация также неразрывно связана со своими великими реками – Хуанхэ и Янцзы, хотя их освоение и включение в хозяйственный и политический оборот происходило постепенно, на протяжении многих веков. Хуанхэ, «Желтая река», часто называемая «колыбелью Китая», была источником жизни, но и постоянной угрозой из-за своих разрушительных разливов. Если древнейшее государство Ся (ок. 2070 – ок. 1600 гг. до н. э.) контролировало преимущественно среднее течение Хуанхэ, то сменившая его династия Шан (ок. 1600–1046 гг. до н. э.) расширила свой контроль над Хуанхэ и начала частично осваивать территории в бассейне Янцзы.

Территория Шан

Уже следующая династия Чжоу (1046 – 256 гг. до н. э.) уверенно контролировала как среднее, так и нижнее течение обеих великих рек. Именно этот обширный и плодородный регион, орошаемый Хуанхэ и Янцзы, со временем превратился в наиболее плотно заселенную часть страны, известную сегодня как Великая китайская равнина. «Укрощение вод» Хуанхэ путем строительства масштабных ирригационных систем и дамб стало одной из главных задач и символом легитимности императорской власти на протяжении веков. Контроль над рекой означал контроль над урожаем, а значит – над стабильностью государства. Янцзы, «Длинная река», более спокойная и судоходная, стала стержнем Южного Китая, центром рисоводства и внутренней торговли. Спустя почти тысячелетие после расцвета Чжоу, подлинным триумфом китайской логистики стало строительство Великого канала. Важно отметить, что Китай начал реализовывать масштабные проекты по соединению речных бассейнов более чем за тысячу лет до того, как Петр I в России догадался инициировать строительство Вышневолоцкой водной системы, связавшей реку Волгу с Балтийским морем. Хотя первые участки Великого канала начали прокладывать еще в V веке до н. э., именно при династии Суй (581–618 гг. н. э.) он достиг своего расцвета и превратился в единую систему, являющуюся и по сей день самым крупным гидротехническим сооружением в мире. Этот грандиозный водный путь, протянувшийся почти на 2000 км, соединил бассейны Хуанхэ и Янцзы, связав политический север с экономически развитым югом. По каналу перевозили зерно для снабжения столицы и армий, соль, шелк, фарфор. Это была жизненно важная артерия, обеспечивавшая единство и процветание огромной империи на протяжении столетий. Китайский опыт наглядно демонстрирует, как целенаправленные инвестиции в инфраструктуру могут стать основой долгосрочного государственного могущества.

Древняя Армения, хотя и не являлась цивилизацией великих рек подобно Египту или Месопотамии, также умело использовала водные артерии, такие как Аракс и Кура, в своей сложной системе транзитных путей.

Расположенная на высокогорье между Черным и Каспийским морями, Армения оказалась на перекрестке цивилизаций, зажатая между великими империями – Римом, Парфией, Персией, Византией. Выживание и процветание армянских царств (начиная с Урарту в IX в. до н. э. и далее) во многом зависело от их способности контролировать участки транзитных путей, включая северную ветку Великого шелкового пути, где реки играли роль важных транспортных сегментов. Армянские купцы славились своей предприимчивостью и создали разветвленную сеть торговых колоний по всей Евразии. Стратегическое положение и дипломатическое искусство позволяли Армении лавировать между гигантами, извлекая выгоду из своего транзитного статуса.

1.1.2. Морские торговые республики и империи: Финикия, Византия, Венеция, Генуя, Ганза

Море открыло человечеству путь к дальним горизонтам и глобальной торговле. Народы, первыми освоившие искусство мореплавания и сумевшие поставить под контроль ключевые морские пути, обретали невиданное богатство и влияние.

Территория Великой Армении

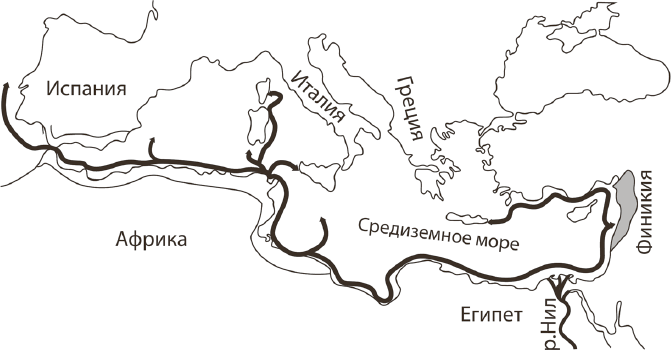

Финикийцы, обитавшие на узкой прибрежной полосе Ливана, стали первыми «королями логистики» Средиземноморья. Не имея возможности для экспансии на суше, они сделали море своим полем.

Их кипарисовые корабли, знаменитые своей прочностью и вместимостью, доминировали в морской торговле более тысячи лет. Они перевозили всё – от строительного леса и металлов до вина, оливкового масла и драгоценных тканей, окрашенных знаменитым пурпуром. Финикийцы создали сеть торговых колоний по всему Средиземноморью – от Кипра до Испании (Кадис) и Северной Африки (Карфаген). Эти колонии были не плацдармами для завоеваний, а торговыми факториями, центрами обмена и накопления капитала. Именно финикийцы, из практической нужды вести торговые записи, создали первый фонетический алфавит – гениальное изобретение, ставшее основой для большинства современных письменностей. Их история – ярчайший пример того, как народ без территории может доминировать в экономике благодаря контролю над коммуникациями.

Финикия на пике развития

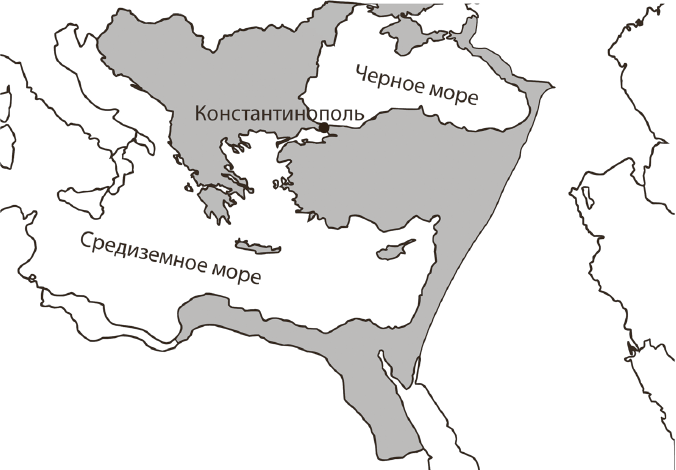

Византийская империя, наследница Рима, просуществовала тысячу лет во многом благодаря своему контролю над морскими путями Восточного Средиземноморья и Черного моря. Ее столица Константинополь, расположенная на стратегическом проливе Босфор, была главным торговым перекрестком мира. Через нее проходили маршруты из Азии в Европу, из Черного моря в Средиземное.

Империя взимала огромные пошлины, контролировала торговлю шелком (долгое время сохраняя монополию на его производство в Европе), зерном, специями. Византийский золотой солид был самой стабильной валютой средневековья. Это богатство, основанное на транзите, позволяло содержать армию, флот, пышный двор и вести активную дипломатию. Утрата контроля над морскими путями (сначала арабами, затем итальянскими республиками и турками) стала одной из главных причин упадка Византии.

Византия на пике развития

Венеция и Генуя – два бриллианта итальянского средневековья – построили свои морские империи исключительно на торговле. Венеция, возникшая на островах лагуны, стала главным посредником в торговле Европы с Левантом и Востоком. Ее флот господствовал в Адриатике и восточной части Средиземного моря. Генуя, ее главный конкурент, контролировала западное Средиземноморье и Черное море, основав колонии от Крыма до Гибралтара. Обе республики развили передовые для своего времени финансовые инструменты – векселя, банковское дело, страхование. Их соперничество было жестоким, но стимулировало инновации. Они пали жертвами изменения глобальных торговых путей после Великих географических открытий, когда центр мировой торговли переместился из Средиземноморья в Атлантику.

На севере Европы схожую роль выполнял Ганзейский союз – уникальное объединение торговых городов (Любек, Гамбург, Бремен, Данциг, Рига, Новгород и др.), которое доминировало в торговле на Балтийском и Северном морях с XIII по XVII век. Ганза контролировала торговлю ключевыми товарами – зерном, сельдью, солью, лесом, мехами, воском. Союз имел свои конторы[7] (фактории) в других странах (Лондон, Брюгге, Берген, Новгород), свой флот и даже вел войны для защиты своих интересов. Ганза продемонстрировала силу кооперации и организации в международной торговле, но ослабла с усилением национальных государств и смещением торговых акцентов.

1.1.3. Сухопутные торговые державы, страны-перекрестки и горные транзитеры: Согдиана, Древняя Армения, Монгольская империя, Швейцария и Германия

Хотя морские пути часто обеспечивали больший объем перевозок, контроль над ключевыми сухопутными маршрутами также мог принести огромное богатство и влияние. Даже отсутствие прямого выхода к морю или сложный горный рельеф не были непреодолимым препятствием для стран и цивилизаций, сумевших мастерски использовать свое транзитное положение.

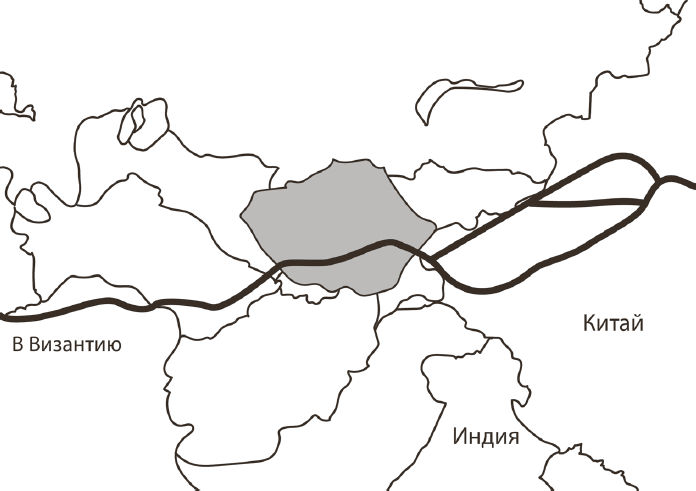

Согдиана, страна оазисов в Центральной Азии (современные Узбекистан и Таджикистан), стала сердцем Великого шелкового пути. Ее города – Самарканд, Бухара, Пенджикент – были не просто перевалочными пунктами, а крупнейшими центрами торговли, ремесел, культуры и науки. Согдийские купцы фактически монополизировали караванную торговлю между Китаем, Индией, Персией и Византией на протяжении нескольких веков (примерно с IV по VIII в. н. э.).

Согдийский язык был международным языком общения на всем пути. Согдиана стала плавильным котлом, где встречались и взаимодействовали разные цивилизации. Ее упадок был связан с арабским завоеванием и последующим изменением маршрутов.

Территория Согдианы

Древняя Армения, как уже говорилось, выживала и процветала, контролируя горные перевалы и участки Шелкового пути на Кавказе, лавируя между великими империями.

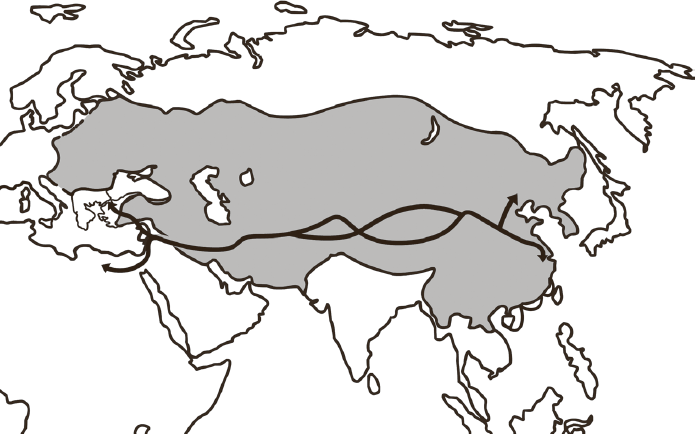

Монгольская империя, созданная Чингисханом и его потомками, охватила большую часть Евразии. Установив единую власть и порядок (Pax mongolica[8]), монголы создали условия для беспрецедентного расцвета трансконтинентальной торговли по суше. Великий шелковый путь заработал с новой силой.

Монгольская империя на пике развития

Монголы создали эффективную систему дорог, почтовых станций (ям) и обеспечивали безопасность караванов. Это позволило европейцам, таким как Марко Поло, добраться до Китая. Хотя империя была создана силой оружия, ее экономическое единство во многом держалось на контроле над сухопутными коммуникациями. Распад империи привел к угасанию этой системы.

Швейцария, страна Альп, с давних времен контролировала важнейшие перевалы (Сен-Готард, Сен-Бернар, Симплон), связывающие Италию с Северной Европой. Через эти перевалы шли потоки товаров, паломников, армий. Швейцарские кантоны извлекали доход из пошлин, содержания дорог, предоставления услуг проводников и охраны. Развитие банковского дела также во многом было связано с необходимостью обслуживания международных торговых потоков. Строительство грандиозных альпийских железнодорожных туннелей в XIX–XX веках лишь укрепило транзитную роль Швейцарии, которая остается важным транспортным узлом, финансовым центром и символом надежности, несмотря на свое внутриконтинентальное положение.

Германия, расположенная в самом центре Европы, является ярким примером страны, которая смогла максимально эффективно использовать свое географическое положение. Удобный доступ к океану через Северное и Балтийское моря, наличие крупных незамерзающих рек, таких как Рейн и Эльба, а также значительные инвестиции в транспортную инфраструктуру, включая знаменитые немецкие автобаны, сделали Германию важнейшим транзитным узлом Европы. Это позволило стране не только стать крупнейшей экономикой континента, но и укрепить свое влияние на международной арене. Пример Германии показывает, как целенаправленные инвестиции в инфраструктуру могут стать основой долгосрочного государственного могущества.

1.1.4. Островные и прибрежные торговые державы: Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Япония, Сингапур

Особую роль в мировой торговле играли страны, которым география даровала островное или выгодное прибрежное положение, позволяющее контролировать морские коммуникации или служить воротами для целых континентов.

Великобритания, защищенная проливом от континентальных войн, смогла сосредоточиться на создании лучшего в мире военно-торгового флота. Это позволило ей построить огромную колониальную империю и стать «мастерской мира» в эпоху промышленной революции. Лондон превратился в главный финансовый и торговый центр планеты. Контроль над морскими путями был основой британского могущества на протяжении двух столетий.

Нидерланды, небольшая страна, значительная часть которой лежит ниже уровня моря, в XVII веке пережили свой «Золотой век», став ведущей торговой державой мира. Голландский флот доминировал на морях, Ост-Индская компания контролировала торговлю специями, а Амстердам стал финансовой столицей Европы. Успех Нидерландов был основан на инновациях в кораблестроении, финансах, эффективной организации торговли и выгодном расположении у устьев Рейна, Мааса и Шельды.

Бельгия, расположенная между крупными европейскими державами, всегда играла роль важного транзитного узла. Ее средневековые города Фландрии (Брюгге, Гент) были центрами текстильной промышленности и торговли. В Новое время порт Антверпен стал одними из главных морских ворот континентальной Европы, сохраняя свое значение и по сей день. Бельгия – пример того, как можно успешно использовать положение «перекрестка».

Япония, долгое время изолированная островная страна, после реставрации Мэйдзи[9] в XIX веке и особенно после Второй мировой войны совершила экономическое чудо, став одной из ведущих индустриальных и торговых держав. Используя свое положение и союз с США, Япония превратилась в ключевой узел для торговли между Азией и Западом, а ее порты и корпорации стали символами глобальной экономики.

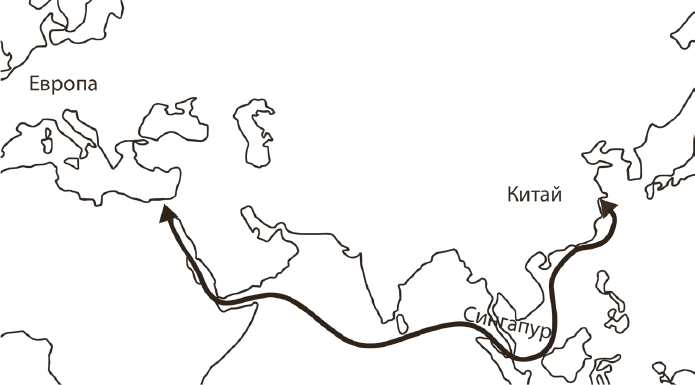

Сингапур – самый поразительный современный пример. Город-государство на крошечном острове у Малаккского пролива, не имея никаких природных ресурсов, стал одним из богатейших мест на планете исключительно благодаря своему стратегическому положению и умной политике.

Япония и ее главные торговые партнеры – США и Китай

Создав лучший в мире порт[10], аэропорт, финансовый центр и привлекая инвестиции, Сингапур превратился в незаменимый глобальный хаб посреди торгового пути Восток-Запад.

1.1.5. Уроки современности: США как пример пассионарной торговой сверхдержавы

Соединенные Штаты Америки представляют собой уникальное сочетание факторов, определивших их глобальное лидерство: огромная территория, богатейшие природные ресурсы, стратегический выход к двум океанам и, что крайне важно, динамичное общество, сформированное волнами пассионарной иммиграции.

Сингапур посреди торгового пути

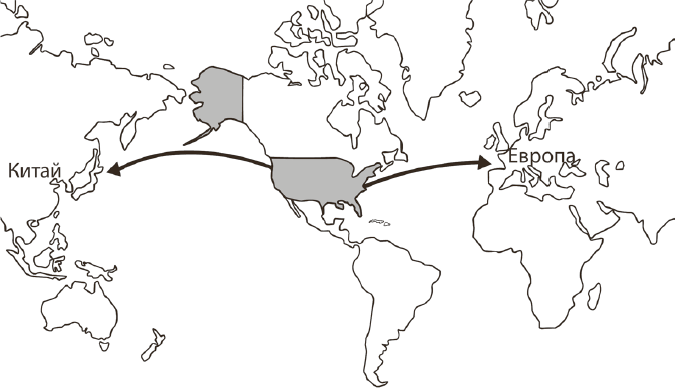

Территория США и их главные торговые партнеры – Европа и Китай

С самого начала своей истории США активно осваивали и интегрировали свои пространства, во многом заимствуя и творчески переосмысливая опыт предшествующих торговых держав. Так, от финикийцев с их кипарисовыми кораблями американцы унаследовали идею вместимости и крупнотоннажности своего торгового флота – их огромные суда сегодня торгуют по всем морям, перевозя колоссальные объемы товаров. От морской империи Великобритании была взята на вооружение концепция мощного военно-морского флота, который не только защищает торговые коммуникации, но и способен проецировать силу по всему миру. Строительство каналов, а затем и разветвленной сети железных дорог, включая трансконтинентальные магистрали, способствовало созданию крупнейшего в мире единого внутреннего рынка. Одновременно шло интенсивное развитие портов на Атлантическом и Тихоокеанском побережьях, превративших страну в ключевого игрока морской торговли.

После двух мировых войн, существенно ослабивших традиционных европейских конкурентов, США заняли доминирующее положение в мировой экономике, технологиях и военно-политической сфере. Американский флот получил возможность контролировать ключевые морские пути, а доллар США отобрал у британского фунта стерлингов роль главной мировой резервной валюты. Американские корпорации во многом начали определять глобальные рынки. Успех США основан не только на географии и ресурсах, но и на их способности генерировать инновации, привлекать таланты со всего мира и активно продвигать свои экономические интересы, используя как торговлю, так и инструменты «мягкой» и, временами, «жесткой» силы.

Интересно отметить, что США выстроили глобальную торговлю таким образом, что она вращается вокруг них: восточное побережье активно торгует с Европой, а западное – с Азией. В этом смысле, по аналогии с Россией, гербом США вполне мог бы быть двуглавый орел, символизирующий это двунаправленное взаимодействие. Соединенные Штаты, по сути, организовали вокруг себя центр мировой торговли, превратив остальные страны, во многом, в свою периферию. Это стало возможным благодаря их военному и торговому контролю над ключевыми морскими путями.

Экономическое влияние США, как следствие, часто распространялось на окружающие страны, формируя своего рода «воронку процветания» для тех, кто оказался в их орбите. Если представить карту мира с США в центре, то можно увидеть, как их экономическая мощь и инвестиции способствовали развитию как непосредственных соседей, таких как Канада и Мексика, так и стран, оказавшихся в их сфере влияния на других континентах. Исторически, США порой действовали весьма решительно, обеспечивая себе доступ к новым рынкам и возможностям, как это было, например, с Японией в середине XIX века, что вписывается в логику установления своего контроля над торговыми путями. Впоследствии, особенно после Второй мировой войны, значительные американские инвестиции и технологии способствовали экономическому подъему Японии, Южной Кореи, Тайваня и других стран Юго-Восточной Азии, а также восстановлению Европы, интегрируя их в выстроенную США систему. Таким образом, США демонстрируют, как страна, обладающая континентальным размахом, океанским доступом и активной внешнеэкономической политикой, опирающейся на контроль над торговыми коммуникациями, может не только стать глобальным лидером, но и оказывать трансформирующее воздействие на экономику целых регионов, формируя глобальную торговую систему вокруг себя, даже если это воздействие не всегда было добровольным для всех участников.

Однако, несмотря на текущее доминирование, история учит, что ни одно лидерство не вечно. Медлительность морского транспорта, на который во многом опирается глобальная торговля США, удаленность самой страны от основного континента мира – Евразии, где сосредоточена большая часть населения планеты и где формируются новые экономические центры силы, а также относительно низкая численность населения США по сравнению с густонаселенной Евразией, – все это факторы, которые со временем могут подорвать безраздельное доминирование Соединенных Штатов. Вполне вероятно, что согласно неумолимой логике мировой истории, которую мы наблюдаем на протяжении тысячелетий, торговые пути вновь сместятся, оказавшись далеко от берегов Америки. Они могут сконцентрироваться прямо посреди Евразии, в тех регионах, где сегодня с экономикой, возможно, пока не все так благополучно, но где есть колоссальный потенциал для роста и интеграции. История неоднократно демонстрировала подобные кульбиты, и мы, возможно, являемся свидетелями начала очередного такого тектонического сдвига. И эта книга, вероятно, поспособствует этому.