Полная версия

Транзитная стратегия России от Рюрика до Десятого

Павел Агафонов

Транзитная стратегия России от Рюрика до Десятого

Завет Рюрика

Потомку моему далекому,правителю будущему,дыхание мое уходит, но слово тебе шлю!Главная сила – в путях.Они – наши дороги к богатству и силе.Кто их держит, тот и хозяин.Будут враги и друзья.Будь мудр, отличай правду от кривды.Оставляю тебе землю, ждущую твердой руки.Верю, что кровь наша умножится.Помни о единстве. Пусть купцы твои не знают преград.Где путь – там жизнь. Будь справедлив и тверд.Слушай, но решай сам. Пусть дело наше продолжится.

Введение

Вглядываясь в карту мира, невозможно не поразиться уникальному положению России. Огромная страна, раскинувшаяся на одиннадцати часовых поясах, занимает центральное положение на величайшем суперконтиненте планеты – Евразии. Она словно гигантский мост, самой природой предназначенный соединять Европу и Азию, Север и Юг. Это географическое положение – не просто строка в энциклопедии, это фундаментальный фактор, определяющий судьбу страны на протяжении всей ее истории. Это одновременно и щедрый дар, предоставляющий колоссальные возможности для взаимодействия, торговли и культурного обмена, и суровый, непреходящий вызов, связанный с необходимостью освоения, защиты и управления этими необъятными пространствами.

Понимание этой географической данности – ключ к осмыслению многих поворотных моментов российского прошлого: от путей древних торговых караванов до маршрутов современных трубопроводов, от вековой борьбы за выходы к морям до логистических трудностей военных кампаний. История России неразрывно связана с ее географией, с постоянными попытками преодолеть расстояния, связать воедино разрозненные территории и использовать свое транзитное положение во благо государства. Но география – это не только прошлое. В ней же, в этом уникальном положении на стыке миров, заключен и колоссальный, во многом еще не раскрытый, потенциал для будущего России в XXI веке.

В современном мире, где идет сложная перестройка международных отношений, нередко звучат упреки в адрес России. Ее критики утверждают, что страна, оспаривая существующие модели глобального управления и влияния, сама не предлагает внятную и привлекательную экономическую альтернативу. Они говорят об отсутствии у России масштабного, конструктивного проекта, способного объединить ее партнеров, особенно на пространстве бывшего СССР, на основе понятных и взаимовыгодных экономических интересов, а не только опираясь на общую историю или силу. Такие голоса[1] сетуют на дефицит позитивной повестки, которая могла бы стать основой для долгосрочного сотрудничества и совместного процветания.

Эта книга призвана аргументированно ответить на подобные заявления. Ее главная цель – показать, что такая стратегия у России в действительности есть, и она становится особенно актуальной и перспективной сегодня. Более того, изложенные здесь идеи можно рассматривать как своего рода экономический план для тех политических сил, которые видят будущее страны в сильном, активном государстве, способном реализовывать масштабные национальные проекты, – иными словами, для этатистов. Перед страной открылся уникальный исторический шанс, связанный со стремительным экономическим взлетом Китая: его экономика, буквально за одно поколение (с 2000 по 2025 год), выросла в 15 раз. Это время колоссальных возможностей, когда Россия, при наличии государственной воли и стратегического планирования, может выступить не просто транзитным мостом, но и своего рода мощным «электрическим кабелем» Евразии, через который потечет созидательный ток между двумя крупнейшими экономиками мира – Европейским союзом и Китаем, – наполняясь при этом новыми идеями, передовыми технологиями и ценными знаниями.

Предлагаемая стратегия не выдумана в тиши кабинетов, а вытекает из самой сути географического положения и исторического опыта России. Она основана на полной и всесторонней реализации этих уникальных возможностей – миссии, которая приобретает особое звучание и исключительный потенциал в XXI веке благодаря соседству с экономическими гигантами и шансу выстроить с ними высокоэффективное и взаимовыгодное взаимодействие. Переосмысленная на современном технологическом уровне, отвечающая требованиям времени, она способна стать мощным двигателем развития не только для самой России, но и для всех стран, вовлеченных в евразийское взаимодействие, формируя новые, взаимовыгодные связи.

В связи с этим, на страницах книги вы неоднократно встретите формулировку о «ключевых исполнителях вечного транзитного плана». Важно подчеркнуть, что это не означает фаталистического взгляда на историю как на заранее предписанный сценарий. Данный стилистический прием служит для создания определенного нарративного настроя, соответствующего публицистическому жанру книги, цель которой – не только анализ, но и формирование общественного интереса к масштабным инфраструктурным проектам, подобным описанному.

При рассмотрении исторического пути России следует учитывать ее имперский характер. Несмотря на преобладание славянского населения (около 80 %), историческая экспансия России часто следовала логике имперского расширения в стиле «пара»: движение до естественных географических рубежей или до столкновения с сопоставимой по силе державой. В связи с этим, некоторая приподнятость тона в описании отдельных событий и личностей является авторской оценкой, и ее восприятие может быть субъективным. Это отражение стремления подчеркнуть величие замысла и потенциал предлагаемой стратегии, способной, на мой взгляд, определить будущее России на десятилетия вперед.

Положение России на карте Евразии – это не просто географический факт, это ее изначальная, природная данность, определившая во многом ход ее истории. Она естественным образом оказалась связующим звеном, мостом между цивилизациями, культурами и торговыми мирами. И на заре своей государственности, во времена Древней Руси, этот потенциал был блестяще реализован. Молодое государство не просто занимало территорию, оно активно осваивало и контролировало ключевые транспортные артерии, выступая в роли динамичного экономического и цивилизационного интегратора обширных пространств Восточной Европы и Северной Евразии.

Центральную роль в этом процессе играли легендарные «русы-гребцы» – предприимчивые воины и торговцы, чье имя, согласно одной из версий, стало основой для названия народа и страны. Они, не страшась трудностей и опасностей, проложили и освоили сложнейшую сеть водных путей, используя великие реки – Днепр, Волхов, Ловать, Волгу, Дон – как дороги. Эти маршруты, вошедшие в историю под названиями «путь из варяг в греки», связывавший Балтику с Черным морем и Византией, и «путь из варяг в персы», ведший по Волге к Каспию и рынкам Востока, стали кровеносной системой Древней Руси.

По этим речным артериям текли не только разнообразные товары – драгоценные меха из северных лесов, мед и воск, зерно, оружие, рабы, а в обратном направлении – византийские и арабские серебряные монеты, шелка, специи, предметы роскоши. Вместе с товарами перемещались люди, идеи, технологии, культурные образцы. Ключевые города Руси, такие как стольный Киев на Днепре и вольный Новгород на Волхове, превратились в крупные, процветающие международные центры торговли и ремесла. Это были не просто крепости или княжеские резиденции, а шумные, многолюдные хабы, где сходились купцы и интересы из Скандинавии, Византии, Хазарского каганата, Волжской Булгарии, Арабского халифата.

Древнерусское государство буквально жило транзитом. Доходы от контроля над торговыми путями, от пошлин и прямой торговли составляли основу княжеской казны и богатства формирующейся элиты капиталистических купцов. На эти средства строились первые каменные храмы, укреплялись города, содержалась дружина, укреплялась государственность. Русь предлагала окружающим племенам и государствам понятную и выгодную модель взаимодействия, основанную на совместном использовании и защите великих речных путей. Этот ранний исторический опыт наглядно демонстрирует, что транзитная роль была не просто одной из возможностей, а фундаментальной основой существования и процветания Древнерусского государства.

Однако история редко движется по прямой линии, и транзитная судьба России не стала исключением. Блестящий рассвет Древней Руси сменился периодами упадка и забвения ее ключевой роли. Череда исторических событий – разрушительное монгольское нашествие, последовавшая за ним эпоха раздробленности, смена глобальных торговых путей и геополитических центров силы – на долгие века оттеснили русские земли на обочину мировых коммуникаций. Некогда оживленные речные артерии мелели в экономическом смысле, а сама страна, замыкаясь в себе или устремляя ресурсы на другие, не всегда стратегически выверенные направления, упускала выгоды своего уникального положения.

Конечно, были и мощные, хотя и не всегда успешные, попытки вернуть Россию в большую игру мировых транзитных потоков. Упорное, но в конечном счете неудачное стремление Ивана IV Грозного пробиться к Балтийскому морю и получить прямой выход к европейской торговле стало одним из первых таких сигналов. Позже реформы Петра I, с его знаменитым «окном в Европу», прорубленным через Балтику, и строительство Транссибирской магистрали в конце XIX века, ставшей подлинным чудом инженерной мысли и связавшей европейскую часть страны с Тихим океаном, – все это были решительные шаги по восстановлению и наращиванию транзитного потенциала. Однако эти титанические усилия, изменившие облик страны, так и не превратились в последовательную, сквозную национальную стратегию, пронизывающую все аспекты государственной политики.

Более того, история не раз преподавала России горькие уроки, наглядно демонстрируя, чего стоит пренебрежение логистикой и транспортной инфраструктурой. Катастрофические провалы в снабжении армии во время Крымской войны середины XIX века и Русско-японской войны начала XX века стали трагическим подтверждением простой истины: даже самая большая армия, даже беспримерный героизм солдат и офицеров оказываются бессильны, если нет надежных путей для переброски войск, подвоза боеприпасов, продовольствия и эвакуации раненых. Логистический коллапс дважды за полвека приводил к унизительным поражениям и глубоким внутренним кризисам.

Мировая история неумолима в своих выводах: контроль над торговыми путями – это ключ к процветанию, влиянию и долгосрочной стабильности. Великие державы прошлого и настоящего, от Финикии и Венецианской республики до Британской империи и современного Сингапура, строили свое могущество не только, а зачастую и не столько на обладании природными ресурсами, сколько на умении контролировать потоки товаров, финансов и информации. Транспортное преимущество – это тот мощный рычаг, который позволяет экономике динамично расти, культуре – обогащаться за счет обмена идеями, а государству – занимать достойное и влиятельное место на мировой арене. Сидеть на перекрестке мировых путей, не взимая плату за проезд, не развивая инфраструктуру и позволяя новым технологиям и торговым потокам проходить мимо – это непозволительная роскошь, которую Россия, увы, слишком часто себе позволяла на протяжении своей истории. Уроки прошлого должны быть усвоены, чтобы не повторять ошибок в будущем.

Эта книга предлагает читателю отправиться в путешествие сквозь бурное и многогранное прошлое России, взглянув на него под особым углом – через призму использования или неиспользования ее уникального транзитного потенциала. Мы проследим эту сквозную тему через эпохи правления девяти ключевых фигур, чьи решения и действия оказали наиболее существенное влияние на формирование транспортных артерий страны и ее роль как моста между цивилизациями.

В основе нашего анализа лежит гипотеза о том, что у России временами возникали объективные исторические и географические возможности для успешной реализации своей транзитной роли. Однако сами по себе возможности еще не гарантируют результата. Для их претворения в жизнь требовались лидеры, способные эти возможности увидеть, осознать их стратегическое значение и, что самое главное, мобилизовать ресурсы и волю для их использования. Можно сказать, что России иногда везло с такими правителями, которые, отвечая на вызовы своего времени, вольно или невольно становились реализаторами этого потенциала.

В нашей галерее таких исторических фигур – девять правителей, от Рюрика до Сталина. Мы увидим, как Рюрик и Вещий Олег заложили основы государственности, взяв под контроль ключевые речные пути и создав маршрут «из варяг в греки». Князь Владимир Святославич не только крестил Русь, интегрировав ее в византийскую цивилизацию, но и расширил зону контроля, добавив к днепровскому и волжскому «зубцам» стратегически важный Донской путь. Позже, после веков упадка, Иван III Великий начал собирать русские земли и восстанавливать торговые связи, а Иван IV Грозный силой оружия вернул России контроль над Волжским путем, открыв ворота на Восток. Петр I и Екатерина II Великая с неукротимой энергией пробивались к Балтийскому и Черному морям, превращая Россию в империю с морскими амбициями. Император Николай I, осознав мощь пара, дал старт железнодорожной эре в России, а Иосиф Сталин, уже в советскую эпоху, сделал стальные магистрали основой форсированной индустриализации и становым хребтом экономики огромной страны.

Примечательно, что многие из тех, кто оставил глубочайший след в истории и развитии России, включая и выдающихся правителей, и гениев культуры, и полководцев, не были этническими славянами в чистом виде. Так, правитель Иван Грозный, по некоторым предположениям, имел в своих жилах татарскую и литовскую кровь; великая императрица Екатерина II была чистокровной немкой; Иосиф Сталин, возглавлявший страну в переломный период, – грузином. Но и за пределами высшей власти мы видим ту же картину: солнце русской поэзии Александр Пушкин гордился своими африканскими корнями; великий полководец Михаил Кутузов, по одной из версий, имел финно-угорских предков; гениальный писатель Федор Достоевский происходил из рода литовских татар; а в родословной Николая Гоголя переплелись казацкие, польские и, возможно, молдавские линии. Даже в более ранние эпохи, по некоторым исследованиям, у такого знакового правителя, как Дмитрий Донской, можно проследить тюркские корни. Их преданность России, их неустанные труды на ее благо – свидетельство уникального, наднационального характера российского цивилизационного проекта, его исторической способности объединять и интегрировать разные народы и культуры вокруг общих целей. Этот исторический опыт показывает, что любовь к России и стремление к ее процветанию не имеют национальных границ. Россия исторически была и остается пространством взаимодействия и дружбы разных народов, плавильным котлом, где рождается особая евразийская идентичность. И этот пример приглашает каждого, независимо от его происхождения, полюбить Россию и внести свой вклад в ее будущее.

Каждый из упомянутых девяти лидеров, сознательно или интуитивно, с разным успехом и с разными последствиями, решал задачу использования транзитного потенциала страны в условиях своей эпохи. Их решения – удачные и ошибочные – формировали сложную траекторию развития России как моста между цивилизациями. Обращение к этому историческому опыту необходимо не для простого перечисления фактов, а для глубокого понимания: у России есть свой путь, свой огромный, объективно существующий потенциал, который на разных этапах истории ждал и находил своих реализаторов. Понимание того, как и почему это удавалось или не удавалось в прошлом, поможет нам лучше оценить условия и перспективы реализации этого потенциала в настоящем и будущем.

Сегодня Россия вновь находится в точке бифуркации[2], переживая период глубокой трансформации. Ее современное положение на мировой арене представляет собой сложнейший узел, где туго сплетены нити уникальной географии, многовековой истории, текущих военно-политических реалий, серьезных экономических вызовов и богатейшего, но неоднозначного культурного наследия. Все эти факторы находятся в динамике, определяя не только контуры будущего самой страны, но и ее место и роль в формирующемся, все более сложном и многополярном миропорядке.

Определение этого места – задача далеко не академическая, это фундаментальный вопрос выживания и развития нации. Особенно остро он ощущается сейчас, когда этап восстановительного роста, последовавший за потрясениями 1990-х годов и во многом представлявший собой лишь отскок с крайне низкой базы, объективно подошел к своему исчерпанию. Этот период закончился, обнажив глубинные структурные проблемы российской экономики и общества. Страна вновь оказалась перед насущной необходимостью поиска новых, устойчивых источников развития, процветания и влияния.

Возникает ключевой вопрос, от ответа на который зависит будущее поколений: сможет ли Россия, опираясь на свое уникальное наследие, географическое положение и накопленный опыт, найти собственный, эффективный путь к обновлению и силе? Или же она рискует оказаться в ловушке устаревших стратегий и инерционных моделей, не отвечающих вызовам нового времени?

Книга попытается вас убедить: именно сейчас, а может быть даже еще лет 15 назад, на фоне глобальных изменений в мировой экономике и логистике, для России вновь открылось окно объективных возможностей для реализации своего транзитного потенциала на качественно новом уровне. Однако сами по себе эти возможности не превратятся в реальность. Для запуска масштабного проекта, способного изменить траекторию развития страны, требуется наличие дееспособной политической силы – будь то сильный и дальновидный лидер или влиятельная «партия развития», – которая осознает этот шанс, возьмет на себя ответственность и будет обладать достаточной волей и ресурсами, чтобы последовательно претворить в жизнь предложенную в этой книге амбициозную транзитную стратегию. Момент для решения и действия настал.

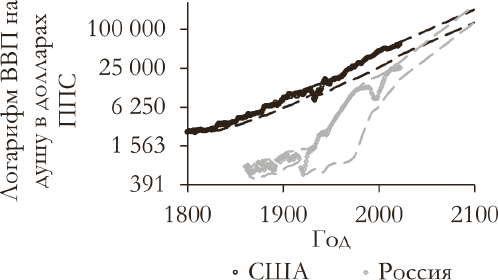

При обсуждении необходимости масштабных проектов развития для России важно учитывать один существенный нюанс, который может показаться контринтуитивным на фоне текущих экономических трудностей. Анализ долгосрочных исторических тенденций, в частности данные авторитетного Maddison Project, который реконструирует динамику ВВП на душу населения для разных стран мира на протяжении столетий, показывает любопытную картину. Согласно этим данным, Россия, несмотря на все свои революции, войны и кризисы, на протяжении последних двух веков демонстрирует, пусть и очень медленный, прерывистый, но все же устойчивый тренд на сокращение разрыва в уровне экономического (подушевого) развития с ведущими западными странами, например, с США.

Сценарий конвергенции ВВП на душу населения России и США (1800–2100 гг.) с 97.5 % доверительными интервалами (обозначены пунктирами). По данным Maddison Project.

Этот процесс конвергенции настолько растянут во времени, что практически незаметен глазу обывателя, живущего в масштабе нескольких лет или десятилетий. Более того, обывательское суждение о прогрессе в стране часто ошибочно формируется на основе внешних, легко наблюдаемых факторов, таких как архитектура или удобство и эстетика улиц. Особенно это заметно при сравнении с некоторыми европейскими городами, чья многовековая история и иной подход к городскому планированию создают привлекательный образ. Однако здесь важно помнить, что облик многих российских городов, особенно в части массовой жилой застройки, во многом является наследием решений, принятых еще во времена Никиты Хрущева. Тогда, столкнувшись с острейшим жилищным кризисом, государство сделало ставку на скорость и массовость строительства, сознательно экономя на «архитектурных излишествах» и индивидуальности проектов. Красота и эстетика приносились в жертву функциональности и необходимости быстро обеспечить миллионы людей отдельным жильем. Это утилитарное наследие, где типовые решения превалировали над уникальностью, до сих пор во многом определяет визуальную среду российских городов и может создавать у обывателя обманчивое впечатление отсутствия прогресса или даже отставания, особенно при поверхностном взгляде. Между тем, за этой, возможно, не всегда выигрышной «картинкой» могут скрываться глубинные экономические сдвиги и реальное, пусть и медленное, улучшение фундаментальных показателей, которые и отражает статистика конвергенции.

Историческая статистика говорит о том, что, если не произойдет каких-либо глобальных катастроф и существующие долгосрочные тенденции сохранятся, Россия имеет шанс догнать уровень ВВП на душу населения сегодняшних развитых стран где-то к концу XXI века, просто двигаясь по своей исторической траектории.

Из этого наблюдения можно сделать вывод, который может показаться привлекательным для сторонников консервативного подхода к развитию. Если страна и так, пусть медленно, но верно движется в правильном направлении, если исторический тренд на догоняющее развитие существует, то зачем рисковать, затевая грандиозные, чрезвычайно дорогие и сложные прорывные проекты? Возможно, достаточно просто «плыть по течению» этой долгосрочной тенденции, не перенапрягая силы и ресурсы нации?

Однако такой взгляд вызывает закономерные возражения со стороны тех, кто ориентирован на более динамичное развитие и стремится к прогрессу здесь и сейчас. Зачем ждать десятилетиями или даже до конца столетия того, чего можно достичь гораздо быстрее, используя имеющиеся возможности и реализуя смелые стратегические инициативы? Жизнь одного поколения слишком коротка, чтобы удовлетворяться перспективой процветания лишь для далеких потомков. Если существуют реальные проекты, способные значительно ускорить экономический рост, повысить уровень жизни и укрепить позиции страны в мире уже в обозримом будущем, то отказ от их реализации под предлогом наличия медленного исторического тренда выглядит как упущенная возможность.

Именно в этой точке, где пересекаются исторические возможности, современные вызовы и дискуссия о темпах развития, данная книга выдвигает свое центральное предложение – концепцию нового, современного транспортного коридора через Евразию, который мы сможем назвать «Технологическим путем». В книге утверждается, что Россия не только способна сформулировать и предложить миру такой масштабный и прорывной проект, но и что именно эта стратегия способна стать тем самым национальным проектом XXI века, который объединит общество и обеспечит стране устойчивое процветание.

Более того, «Технологический путь» – это стратегия, потенциально способная удовлетворить запросы как сторонников постепенного развития, так и приверженцев решительных реформ. Для первых она служит подтверждением способности России генерировать амбициозные, но при этом реалистичные и глубоко укорененные в ее географических и исторических особенностях проекты, реализация которых может быть поэтапной, без немедленного «надрыва» всех сил нации. Для вторых же – это конкретный, тщательно просчитанный план действий, амбициозный проект, нацеленный на достижение быстрого экономического роста, технологического скачка и качественного повышения роли России в мире.

Важно подчеркнуть, чем предлагаемый «Технологический путь» отличается от других масштабных инфраструктурных инициатив, обсуждавшихся ранее или реализуемых сейчас. Следует вспомнить амбициозный проект «Трансевразийский пояс RAZVITIE» (ТЕПР), предложенный в 2012 году. При всей грандиозности замысла, он страдал от недостаточной проработки и содержал ряд фундаментальных просчетов. Ставка на высокоскоростные грузовые магистрали (300–350 км/ч) была экономически нереалистичной из-за астрономической стоимости таких перевозок. Кроме того, ТЕПР не предлагал внятного решения проблемы «конфликта колеи» (1520 мм в России против 1435 мм в Китае и Европе), что сводило на нет идею бесшовного транзита.

Предлагаемый в этой книге «Технологический путь» строится на иных, более прагматичных принципах. Почему «Технологический»? Потому что он ориентирован на перевозку грузов XXI века – высокотехнологичной продукции, электроники, автомобилей, фармацевтики, требующих быстрой и бережной доставки. И для этих грузов критически важен баланс скорости и стоимости. «Технологический путь» – это не фантастическая сверхскоростная линия, а выделенная, высокоскоростная, но реалистичная (порядка 140 км/ч на прямых равнинных участках для грузовых составов) и экономически эффективная магистраль. Ключевым отличием является использование международного стандарта колеи 1435 мм на всем протяжении нового коридора, что обеспечивает подлинную унимодальность[3] и бесшовность транзита без потерь времени и средств на перегрузку или смену колесных пар. Такой маршрут способен реально конкурировать с морскими перевозками по цене для многих категорий товаров (за счет более короткого расстояния) и радикально – по скорости, изменяя привычную логистическую карту мира.