Полная версия

S-теория развития личности. Том I. Базовые положения и типологии

Другой пример, интроверт с пассивной жизненной позицией, застрявший на блоке логической оценки, Компульсивный тип личности, часто сталкивается с трудностями при принятии решений. Когда такой человек выходит в область решения, он может не быть готовым его принять и возвращается обратно к размышлениям. Этот процесс может занимать значительное время, но в итоге он все же приходит к какому-то решению.

Рассмотрим реальный пример из моей консультативной практики, покупки холодильника человеком с Компульсивным типом личности. Обычно решение о покупке нового холодильника у таких людей возникает из-за того, что старый сломался. Человек приходит в магазин, смотрит образцы холодильников и выбирает тот, который ему понравился. Вместо того, чтобы сразу сделать покупку, он уходит домой и начинает долгий процесс размышлений. В течение двух с половиной месяцев он изучает все возможные модели, консультируется с продавцами и собирает информацию, превращаясь в эксперта по холодильникам. В итоге, когда проходит долгое время, он все равно возвращается к тому самому холодильнику, который ему понравился в самом начале. Весь этот период был потрачен на обоснование правильности выбора, хотя на самом деле решение могло быть принято с самого начала. Для компульсивного типа личности важно, чтобы решение было обоснованным и разумным. Они стремятся к тому, чтобы каждое их действие имело логическое основание, и часто боятся принять решение без достаточных доказательств, опасаясь ошибиться в своем решении. Процесс принятия решения у компульсивного типа личности становится затянутым из-за стремления к безошибочности и необходимости обосновать свой выбор. Это может приводить к значительным затратам времени и энергии, что в итоге может вызвать утомление. Однако, когда они наконец принимают решение, это может быть удовлетворительным моментом, поскольку они чувствуют, что сделали обоснованный и правильный выбор.

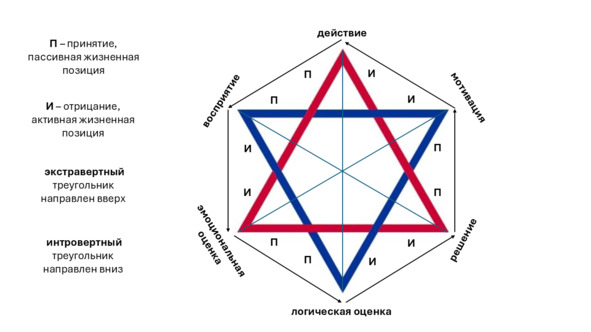

В S-теории для удобства определения застреваний мы используем упрощенную базовую модель «Кольца восприятия», это схема изображения «Кольца восприятия» в S-теории, представляющая собой шестиконечную звезду, или звезду Давида – древний символ, аналогичный инь-ян в восточной философии, но отражающий западную философскую традицию. Основу этой схемы составляют интровертный и экстравертный треугольники, на углах которых находятся блоки «Кольца восприятия», которые представляют доминирующие и рецессивные черты личности.

Интровертный треугольник включает в себя три ключевых элемента: восприятие, логическую оценку и мотивацию. В этом треугольнике восприятие играет центральную роль, и интроверт может сосредотачиваться на анализе и размышлениях, иногда в ущерб эмоциональной оценке.

Экстравертный треугольник, в свою очередь, состоит из эмоциональной оценки, блока решений и действия. Здесь эмоциональная оценка и действия становятся более выраженными, что позволяет экстравертам быстрее принимать решения и действовать, хотя иногда они могут игнорировать логичность ситуации и поведения.

Базовое «Кольцо Восприятия»

Когда у человека ярко выражена интроверсия или экстраверсия, движение по кольцу восприятия фактически происходит не по кольцу, а по треугольнику. Например, у интроверта может наблюдаться чрезмерное восприятие и логическая оценка, в то время как эмоциональная оценка остается на низком уровне. Это может приводить к тому, что интроверт застревает в размышлениях и анализе, не принимая во внимание свои эмоции. Сложно катить треугольное колесо.

С другой стороны, чем сильнее выражена экстраверсия или интроверсия, тем более острым будет соответствующий треугольник. Это означает, что у таких людей будет наблюдаться преувеличенная реакция в одной из областей, что может привести к искажению восприятия и затруднениям в принятии сбалансированных решений. Таким образом, магендовид в S-теории служит полезной моделью для понимания того, как взаимодействие между интровертными и экстравертными чертами личности влияет на восприятие и поведение.

Чем больше мы взаимодействуем с внешним миром, тем яснее осознаем, что внешняя реальность представляет собой лишь тонкую прослойку между нашими действиями и нашими же результатами. Внешние обстоятельства, факторы и реакции окружающих могут значительно влиять на то, как мы воспринимаем свои действия и их последствия. Внутренняя реальность, которая включает в себя наши эмоции, мысли, инстинкты и подсознательные процессы, часто остается вне пределов достигаемости нашего осознания. Понимание этой внутренней реальности требует более глубокого анализа и может быть достигнуто только на образном уровне. Именно это и обуславливает то, что и здесь, в упрощенной модели, мы оставляем без внимания этап внутренней реальности, а сразу осуществляем переход между логической оценкой и блоком решений.

Модель «Кольца восприятия» помогает нам увидеть, как различные этапы (блоки) взаимодействуют друг с другом и как застревание в одном из них может затруднить движение к следующему этапу, формируя поведенческие паттерны определенной личности. Использование упрощенной модели «Кольца восприятия» в S-теории открывает перед нами возможность не только выявлять застревания, но и глубже осознавать, как внутренние и внешние аспекты влияют на наше поведение и проявления личности. Эта модель становится важным инструментом для анализа того, как мы воспринимаем и реагируем на окружающий мир, а также как наши внутренние состояния формируют наше взаимодействие с реальностью.

Когда мы исследуем искажения путей и застревания в кольце восприятия, мы можем опираться не только на тип личности, но и на три базовых инструмента: «контакт с реальностью», «система переживания» и «система познания».

Контакт с реальностью – это способность человека осознавать и адекватно воспринимать внешние обстоятельства. Нарушение этого контакта может привести к искажению восприятия внешней реальности и к затруднениям в принятии решений. Система Переживания, в свою очередь, представляет собой эмоциональную реакцию на события и обстоятельства, как пришедших к нам из внешнего мира, так и порожденных внутренним миром в виде образа желаемого результата. Чувства могут как способствовать движению вперед, так и тормозить его. Система Познания – это инструмент процесса осмысления и анализа информации, который включает в себя логическую оценку на основе фактов и эксперимент для получения данных. Если человек застрял на блоке логической оценки, это может означать, что он не в состоянии адекватно принимать решения или не доверяет своему внутреннему знанию. Экспериментатору же важно развивать навыки критического мышления и анализа, чтобы эффективно двигаться вперед.

Рассмотрим подробнее переход между Действием и Восприятием, в контексте упрощенной модели «Кольца восприятия». В системе познания проблемы могут возникать в сложности с восприятием, особенно когда речь идет о перекрестье между действием и восприятием. Это перекрестье часто становится источником путаницы, так как восприятие результатов совершённых действий может быть искажено или игнорироваться. Например, человек может выполнять определенные действия, не обращая внимания на их последствия, или же принимать результаты действий других людей за свои собственные, что приводит к неверному пониманию реальности.

Пассивный экстраверт, застрявший на блоке «действие», обычно знает, какой результат ему нужен, но предпочитает, чтобы это сделали другие люди. Такой подход может быть характерен для Фрустрационного типа личности, который может испытывать трудности с принятием ответственности за результаты своих действий. Он может полагаться на окружающих, чтобы достичь желаемого результата, что создает зависимость от других и может приводить к фрустрации, если ожидания не оправдываются.

С другой стороны, активный экстраверт игнорирует результаты своих действий, сразу перескакивая в блок эмоциональной оценки: «Я делаю, и мне от этого хорошо». Такое поведение может быть характерно для Фрустрирующего типа личности, который находит удовлетворение в процессе действия, но не учитывает, как оно влияет на окружающих или на конечный результат. Такие люди могут быть харизматичными и вдохновляющими руководителями, но их эмоциональное состояние может оказывать сильное влияние на команду. Если такому руководителю становится грустно, это может отразиться на всех сотрудниках, создавая атмосферу тревоги и стресса. Аналогично, если руководителю что-то не нравится или он испытывает негативные эмоции, это может вызвать у сотрудников чувство неуверенности и беспокойства.

«Кольцо восприятия», со своими блоками, базовыми инструментами, особенностями путей прохождения и перекрестий, предоставляет удобный и универсальный инструмент для объяснения практически любого явления в психике и природе человека. Эти объяснения будут актуальны как на уровне психологии отдельного человека, так и в более широком контексте, позволяя классифицировать людей по типичности личности, в зависимости от их блока застреваний и активной или пассивной жизненной позиции. Кроме того, данная модель открывает возможности для выявления и анализа закономерностей в группах, социуме и мире в целом. Человек, действуя в окружающем мире, всегда проецирует свою Личность и Эго на внешние обстоятельства. Это означает, что его восприятие, реакции, желания и действия не только формируются внутренними состояниями, но и отражаются в результатах его взаимодействия с окружающим миром.

Таким образом, «Кольцо восприятия» становится не только инструментом для понимания индивидуального поведения, но и ключом к анализу социальных динамик и коллективных процессов, как материалистичных, так и духовных. Мы можем понять и осознать смыслы того, как личные качества и внутренние конфликты влияют на более крупные социальные структуры. В свою очередь, эти структуры и их характеристики оказывают влияние на восприятие мира и поведение отдельного человека. Такое понимание является основой для осознания того, что всё это неразрывно связано с естественными правами личности, которые мы обсудим в следующей главе.

Естественные права личности в интерпретации S-теории

Для более глубокого понимания этой темы важно отметить, что концепция «естественного права» кардинально отличается от теории правового позитивизма. Если «правовой позитивизм» утверждает, что право может быть даровано исключительно по воле государства, зафиксированном в законе, и что вне этих законов не существует никакого иного права, то концепция «естественного права» предлагает иную перспективу, разделяя понятия «право» и «закон».

Согласно этой концепции, каждый человек наделён высшими правами, которые являются неизменными и вечными. Эти права олицетворяют такие вечные ценности, как разум, справедливость и объективный порядок, а также могут быть связаны с божественной мудростью и высшими истинами. Они не подвластны нормам и принципам, установленным государством или иной организацией, и действуют независимо от него, как звёзды, светящиеся на небосводе, невзирая на облака или бурю. Естественное право утверждает, что существуют универсальные права, принадлежащие каждому человеку от самого рождения. Эти права должны быть признаны и защищены, независимо от конкретных законодательных актов и решений властей, как незыблемые основы человеческого существования, которые требуют уважения и защиты в любой правовой системе.

Естественные права Личности – это психологическая концепция списка конкретных естественных прав, разработанная Александром Лоуэном, американским психотерапевтом и основателем биоэнергетической терапии. Лоуэн начал свою работу в 1950-х годах и продолжал развивать свои идеи в течение нескольких десятилетий. Он был одним из первых, кто интегрировал телесные практики в психотерапию, подчеркивая важность тела в процессе исцеления. Он считал, что физические блоки и напряжения могут быть связаны с эмоциональными и психологическими проблемами. Он также черпал вдохновение из восточной философии и практик, таких как Йога и Тай-чи, которые акцентируют внимание на связи между телом и духом. Он подчеркивал важность дыхания, движения и осознания тела как средств достижения гармонии и здоровья. В своих работах Лоуэн опирался на данные из области физиологии, нейробиологии и психологии, чтобы подтвердить свои идеи о взаимосвязи между телом и психикой. Он стремился создать научно обоснованную теорию, которая объясняет, как физические состояния влияют на эмоциональное и психическое благополучие.

Понятие естественных прав впервые вводится им в его книге «Натуральная жизнь», однако, его объяснения остаются несколько размытыми и приблизительными. В его работах можно найти перечисление основных прав, которые, по его мнению, являются неотъемлемыми для каждого человека. Этот список включает право быть, право на обеспечение, право на автономность, право на независимость и право желать-достигать. Каждое из этих прав можно рассматривать как развитие и укрепление предыдущего, при этом каждое новое право вносит свои уникальные оттенки в общую картину.

В телесно-ориентированном подходе, разработанным Александром Лоуэном, концепция структур существования, выраженная в телесных зажимах, так называемых «мышечных корсетах», играет ключевую роль в понимании человеческой природы и связи тела с естественными правами личности. Он рассматривает тело как важнейший аспект психического и эмоционального состояния человека, подчеркивая, что физические ощущения и эмоциональные переживания тесно связаны между собой. Физическая структура – это основа существования, которая включает в себя тело как материальный объект, считается, что здоровье тела напрямую влияет на психическое состояние. Эмоциональная структура – эмоции играют важную роль в этом подходе, так как они отражают внутренние состояния и переживания. Человек должен иметь возможность выражать свои чувства и переживания, что способствует его здоровью и самосознанию. Социальная структура — взаимодействие с окружающими и построение социальных связей также являются важными аспектами существования. Право на удовлетворение потребностей и поддержку со стороны общества отражает необходимость в социальных контактах и поддержке. Социальные связи помогают укрепить чувство безопасности и принадлежности. Духовная структура – Лоуэн также признает важность духовного аспекта существования. Оно связано с внутренними стремлениями и целями человека. Это право позволяет индивиду искать смысл в жизни, развивать свои духовные практики и стремиться к самореализации.

Каждая из структур существования тесно связана с естественными правами личности, предложенными Лоуэном. Право «быть» является основой для физической структуры, подтверждая, что существование каждого человека имеет ценность. Право на обеспечение связано с эмоциональной структурой, позволяя индивиду проявлять свои чувства и взаимодействия. Право на автономность и независимость поддерживает эмоциональную и социальную структуры, обеспечивая условия для полноценной жизни и возможность принимать решения, исходя из своих потребностей. Наконец, право «желать и достигать» отражает духовную структуру, поддерживая стремление к самореализации и поиску смысла в жизни. Это взаимодействие создает основу для полноценной жизни и развития личности, позволяя каждому человеку реализовать свой потенциал и достичь гармонии с собой и окружающим миром.

Несмотря на эту взаимосвязь, Лоуэн не всегда четко объясняет, как именно одно право связано с другим. Особенно затруднительно понять разницу между автономностью и независимостью, так как автор упоминает лишь о биологическом аспекте, не углубляясь в психологические подробности, что создает некоторую неопределенность в интерпретации этих понятий, что может привести к путанице в их понимании. Читателю может быть сложно уловить, как именно эти две категории прав соотносятся друг с другом и как они влияют на личностное развитие.

Также, изучая источники и сравнивая их с концепцией «Кольца восприятия», мы пришли к выводу, что право желать-достигать целесообразно разделить на два отдельных пункта, на право желать и на право достигать. Это позволит более точно отразить суть каждого из них и подчеркнуть конкретную важность в контексте естественных прав. Желание и стремление к достижению являются фундаментальными аспектами человеческой природы, и выделение в отдельные права помогает лучше понять их значение.

Итоговый список естественных прав, который мы сформулировали, включает шесть пунктов: право быть, право обеспеченности, право на автономность, право на независимость, право желать и право достигать. Этот перечень позволяет более четко обозначить основные аспекты, которые необходимы для полноценного существования и развития личности. Несмотря на некоторую неопределенность в определениях, предложенных Лоуэном, его концепция естественных прав предоставляет важный ориентир для понимания человеческой природы и ее потребностей. Эти права служат основой для дальнейших построений типологии личности в S-теории.

Дальнейшим этапом в развитии идей биоэнергетической терапии стала датская школа Бодинамики, известная также как «бодинамический анализ» или «соматическая психология развития», которая развивала идеи, заложенные Александром Лоуэном. Среди ключевых авторов и специалистов, связанных с развитием бодинамики в Дании, можно выделить основного автора этого подхода Лизбет Марчер, которая внесла значительный вклад в создание метода бодинамики. Она активно занималась интеграцией телесно-ориентированных подходов в психотерапию и образовательные программы, опираясь на принципы, заложенные Лоуэном. Марчер не только развивала и адаптировала идеи предшественников, но проводила много самостоятельных исследований на четкой научной и медицинской основе и акцентировала внимание на значимости связи между телом и психическим состоянием. Ее исследования сосредоточены на том, как физические ощущения и эмоциональные переживания взаимосвязаны между собой, а также на их влиянии на личностное развитие и психическое здоровье человека. С этой замечательной теорией датских коллег у нас в S-теории больше всего корреляций, особенно в структурах характера, базовых движениях и телесных формах.

Давайте теперь рассмотрим нашу интерпретацию естественных прав личности в контексте S-теории. В S-теории естественные права личности рассматриваются как фундаментальные принципы, которые присущи каждому человеку от рождения и не являются даром государства, а являются врождёнными и универсальными. Эти права включают в себя право на жизнь, реализацию потребностей, принадлежность к группе, свободу, личную безопасность и самовыражение. Они не только отражают базовые человеческие потребности, но и служат основой для построения характера человека. Это означает, что каждый человек, независимо от его социального, экономического или культурного фона, обладает этими правами просто потому, что он человек. В рамках S-теории права личности рассматриваются как взаимосвязанные и взаимозависимые, следовательно нарушение одного права может повлечь за собой последствия для других прав и может негативно сказаться на общественной жизни или на личном развитии. Здесь мы поговорим о самих правах, а формы и последствия их нарушений обсудим позже, в разделе «Типы личности».

Право быть

С моментом своего появления на свет ребенок воспринимает факт своего рождения как нечто уже свершившееся, как данность, которая не требует объяснений. Вся его дальнейшая жизнь строится на глубоком внутреннем убеждении: «я существую». На самых ранних этапах это убеждение не подвергается сомнению, оно словно вплетено в саму ткань бытия. Право на существование становится первым правом, которое человек осознает. «Я достоин жизни, потому что я уже родился» – утверждение пронизывает все аспекты его восприятия окружающего мира. Это право подкрепляется тем, что, пройдя через перинатальный период и сам процесс родов, он ощущает, что уже заслужил свое существование. Хотя полное осознание этого права приходит позже, на начальном этапе жизни оно воспринимается как прямая трансляция его опыта рождения, что побуждает его укреплять свое право на существование, изучать окружающую действительность и искать свое место в этой новой реальности.

Инстинкт самосохранения играет важную роль в становлении этого права, поддерживая ребенка в его стремлении к жизни и помогая ему адаптироваться к реалиям мира. Таким образом, право «быть» выступает как положительная антитеза страху смерти, создавая прочный фундамент для дальнейшего существования. Ребенок воспринимает необходимость жить как данность, которая не требует доказательств. Эта интуитивная уверенность в своем праве на существование становится основой для формирования его личности и дальнейшего развития. Право «быть» не только утверждает факт жизни, но и открывает пространство для роста, самовыражения и взаимодействия. В этом смысле право на существование – фундаментальная истина, которая поддерживает ребенка в его первых шагах на пути к пониманию себя и своего места в мире. Оно становится основой для всех последующих прав и убеждений, формируя базу для его дальнейшего развития как личности.

Обеспеченность

Право на обеспечение своих потребностей – второе из естественных прав, которое ребенок начинает осознавать в раннем детстве. Это убеждение формируется в процессе удовлетворения базовых нужд. Потребность в пище, тепле и внимании вызывает чувство неудовлетворенности, которое находит свое позитивное разрешение в контакте с матерью. На этой стадии мать воспринимается как единственный источник удовольствия и удовлетворения насущных потребностей. Ребенок, испытывая голод или холод, обращается к ней не только за физическим комфортом, но и за эмоциональной поддержкой. Удовлетворение этих потребностей становится для него важным опытом, который формирует его представление о мире. Так, связь между получением пищи и ощущением счастья становится основополагающей для его дальнейшего развития. С каждым новым этапом жизни, когда круг потребностей расширяется, ребенок продолжает транслировать на них свое первичное убеждение: все его нужды должны быть удовлетворены. Это приводит к формированию устойчивого убеждения: «раз я уже существую, то мои потребности имеют право на удовлетворение». Чувство счастья и удовлетворенности, возникающее в результате насыщения этих потребностей, только укрепляет эту установку.

Удовлетворение базовых потребностей у ребенка неразрывно связано с наличием внимания со стороны родителей. Когда родители внимательны и заботливы, ребенок ощущает, что его потребности удовлетворены, что создает у него чувство безопасности и комфорта. В моменты, когда внимание родителей присутствует, он получает не только физическую заботу, но и эмоциональную поддержку, что наполняет его жизнь радостью и удовлетворением. Однако, если внимания не хватает, потребность остается неудовлетворенной, и это ведет к ощущению нехватки, пустоты и даже тревоги. Внимание родителей становится не просто дополнением к удовлетворению физических потребностей, а их неотъемлемой частью. Ребенок усваивает, что его право на удовлетворение потребностей не ограничивается лишь физическим комфортом, но также включает в себя эмоциональную поддержку и участие родителей. Он начинает осознавать, что для насыщения своих потребностей ему необходимо внимание другого человека, и эта потребность во внимании становится центральной в его жизни. Она формирует его представление о том, что удовлетворение потребностей невозможно без эмоциональной связи с окружающими. Внимание другого направленное на нас становится основой для формирования его самооценки и уверенности в том, что он достоин заботы и любви.

С течением времени эта потребность во внимании будет продолжать оказывать влияние на его взаимоотношения с окружающими. Ребенок вырастает с убеждением, что для полноценного существования ему необходимо не только удовлетворение физических нужд, но и постоянное внимание и поддержка со стороны других. В процессе взросления это убеждение становится неотъемлемой частью его восприятия мира. Ребенок начинает понимать, что его право на удовлетворение потребностей распространяется на все сферы жизни. Он начинает воспринимать право обеспеченности, как естественное проявление своего существования, что формирует его личные ожидания и стремления. Право обеспеченности в своих потребностях и внимании становится важным элементом идентичности человека. Это убеждение создает основу для формирования его отношения к окружающему миру и другим людям. В дальнейшем, когда он сталкивается с различными жизненными ситуациями, право будет служить ему ориентиром, напоминая о том, что его потребности имеют значение и должны быть признаны, включая и потребность во внимании.