Полная версия

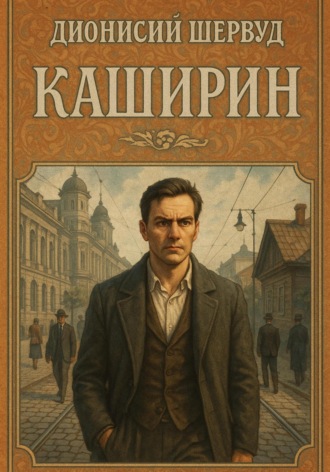

Каширин

В конце папки лежал ещё один документ – отчёт за 1871 год, подписанный графом Синельниковым. В отчёте говорилось о слухах: "…попытка распространения поддельного манифеста…", "…необходимость принять меры к успокоению населения…", "…ликвидировать сомнения, пролить свет на источники…". Было приписано: "проведены следственные мероприятия, манифест признан фальшивым, задержаны 14 человек". И в самом низу – подпись: "Граф Синельников".

Тишину архива в эту секунду нарушил еле слышный щелчок лампы. Илья с тяжелым чувством закрыл папку. История, которую он здесь держал в своих руках, была жива. Намного живее любого регистрационного документа. В ней поселилось движение, открытие, страх, отказ – а главное, – реальная возможность.

Он опомнился, слегка обведя взглядом пространство. Папка стояла в стороне, как бы случайно оставленная. Но он уже знал, что больше не может вернуть её на прежнее место как простой архивный фонд. В глазах возникло лёгкое беспокойство – можно было обойтись, повторив извлечение под какими-то предлогами. Но глубина понимания охватывала не только его; эта история, когда захочет, может заговорить снова и, возможно, потребовать действия.

Он аккуратно закрыл ящик шкафа, отдал ключ завхозу, который даже не спросил, почему. Выйдя, Илья почувствовал, что во время пребывания там он стал частью этой истории – не просто совершенно безучастным хранителем, но её потенциальным продолжателем.

***

Дверь флигеля была не заперта. Илья толкнул её, как всегда, медленно, почти церемониально, будто не входил в комнату, а переступал некую грань. Внутри было всё как прежде: лампа с абажуром в жёлтых цветах, запах книжной пыли и табака, строгие силуэты шкафов. Профессор сидел у окна, но не читал: глядел за окно, на голые ветви, на отражения тусклого фонаря. Услышав шаги, он лишь кивнул.

– Вы нашли, – сказал он, не оборачиваясь.

Илья не стал делать вид, что не понял.

– Да.

Он вынул из сумки тонкий лист, копию, переписанную от руки. Бумага чуть дрожала в пальцах – то ли от холода, то ли от напряжения, но он старался держаться спокойно.

Фомин взял лист, взглянул на строки, но, казалось, не читал, а узнавал текст. Через полминуты он вернул бумагу Илье.

– История, – произнёс он негромко, – как и человек, всегда могла быть другой. Но ей нужен решившийся на действия. Без этого – она просто материал для архива.

Он произнес это так же естественно, как если бы излагал известную истину. Без единой нотки горечи и без всякого вызова, но с видимой глазу утомленностью от понимания процессов. Илья сел напротив, положив копию на стол. Бумаги, раскиданные на столешнице, сместились, обнажив заголовок на немецком: "Strukturen der Willensbildung"1.

– Почему никто не рассказал об этом? – спросил Илья. – Почему это… скрыто?

– Потому что прошлое, – сказал Фомин, – не любит второго шанса. Оно держится не только на приказах, но и на страхе, что перемена возможна. Что всё могло быть иначе… и значит, может быть иначе теперь.

Илья молчал. Он помнил лицо старика Василия, его поклоны, дрожащие пальцы, слова: "не кляуза, нет-с…"; помнил взгляд графа, твёрдый, спокойный: "Каждое послабление – камешек в стене. А мы ведь храним здание". Теперь эти слова звучали в новой тишине – как предчувствие будущего, которое уже однажды не случилось.

– А если бы… – начал Илья, и голос его сорвался, – если бы можно было… вернуться? Не во сне, не в домысле, а буквально… туда, в тот год, до указа?

Фомин поднял взгляд. Некоторое время он молчал, наблюдая за Ильёй. В уголке его рта затаилась полуулыбка – не ироническая, но осторожная.

– История любит повторения, – сказал он. – Иногда – в прямом смысле.

– Вы… знаете что-то? – Илья чуть подался вперёд. – Простите, но это ведь не просто фигура речи?

– Когда я преподавал в университете, – сказал Фомин, – ко мне приезжал один человек. Учёный. Он изучал не столько прошлое, сколько возможности его разветвления. Физик, но… с философским уклоном. Немец, работал в нашем Академическом округе. Доктор Гельвиг.

Имя было незнакомым, но отчего-то внушало доверие – может, из-за того, как Фомин его произнёс.

– Он говорил, что время не столько течёт, сколько сжимается и пульсирует. Что, быть может, есть траектории, по которым возможно пересечение… не только с иным будущим, но и с иным прошлым.

– Он… уехал?

Фомин кивнул.

– Исчез. Говорили, будто в Европе. Кто-то утверждал, что погиб. Другие – что жив, но вне времени. У нас таких разговоров не любят. Тем более в нынешние годы.

Он замолчал. Илья ощущал, как внутри поднимается тихий, но тяжёлый ток – как в детстве, когда впервые узнал, что земля под ногами может дрожать, и трещина может пройти не где-то в поле, а в доме.

– Документы, которые я читал, – тихо сказал он, – были подписаны графом Синельниковым. Но по дате – это был, наверное, отец того, которого я…

– Конечно, – кивнул Фомин. – Выходит, поместье и сейчас принадлежит семье, чья рука однажды поставила точку на реформе. Удивительно, как история складывается, не правда ли?

Илья не ответил. Он только смотрел на копию манифеста, снова и снова возвращаясь глазами к строке: "В силу родительской любви к нашему народу…" – и не мог избавиться от мысли, что эти слова, однажды убранные в архив, всё ещё ждут голоса, который их произнесёт.

***

Казённые ступени, вытертые до матовости, гулкий свод арки, чугунная решётка ворот – всё, что прежде казалось Илье привычной декорацией его служебной жизни, теперь словно приобрело чуть иной вес, иной свет. Город не изменился, и всё же стал иным – в нём что-то сдвинулось, словно боковым зрением заметил в ткани дорогого костюма шов, что вдруг выступил наружу.

Он шёл без нужды, по собственному внутреннему распоряжению, по улице, ведущей от канцелярии к главной торговой площади. Илья старался не оглядываться, будто за спиной оставались не только ведомственные дела, но и нечто более хрупкое – порядок, уверенность, форма.

На одной из улиц, среди вывесок аптек, шляпных лавок и различных бюро, взгляд его задержался на свежевыкрашенной табличке: "Общество сохранения порядка". Ни архитектура дома, ни форма букв не были ему незнакомы, но в словах читалась такая ироническая точность, что он на миг замедлил шаг. Порядок, сохраняемый обществом, звучал теперь как утверждение из папки с грифом "совершенно секретно" – не то, что есть, а то, что должно быть, несмотря ни на что.

Он свернул в сторону, на менее людную улицу. Атмосфера там была тише, дома ниже, и окна – с чуть покосившимися шторами – будто знали больше, чем можно было сказать вслух.

В уме Ильи всплывали строки манифеста – ясные, уверенные, написанные таким языком, который не требовал разъяснений. "По воле Его Императорского Величества… признано необходимым…" – не было в них ни колебаний, ни запретных оборотов. Это был текст свершившегося будущего, отложенного до наступления рассвета. Он повторял эти строки мысленно, как молитву, но не зная, к кому обращается – к ушедшим или к тем, кто ещё придёт.

У здания городского дворянского собрания толпились кареты. Изнутри доносились обрывки речей, выстроенные в напыщенные колонны слов: "…верность заветам…", "…целостность сословного духа…", "…наследственная обязанность перед Отечеством…" Илья, ни на секунду не задерживаясь, прошёл мимо. Говорили ли они сейчас о прошлом или об угрозе будущего – было неважно. Они охраняли то, что есть, как будто это было делом их воли.

Он дошёл до тихого сквера, где, как ни странно, всегда горел один газовый фонарь, даже в пасмурные вечера. Пахло сырыми листьями, и трамвайный звон слышался отсюда совершенно глухо. Сидя на скамье под фонарём он достал тетрадь, ту самую, где ещё недавно записывал мысли Фомина – не лекции, но вопросы. На одном из первых листов осталась зачеркнутая фраза: "Истина начинается с признания невозможного".

Сейчас же он открыл чистую страницу и впервые не задал вопрос, а написал утверждение. Медленно, но уверенно:

"Мы живём в ошибке. И её не исправить – если только не вернуться к моменту, где она была допущена".

Слова, как камни, ложились ровно, без украшений. Он перечитал написанное и не стал исправлять ни единой буквы. Бумага была неподвижна, но в воздухе что-то изменилось – словно рядом зашуршал край будущего, слишком близко подошедший к настоящему.

Вернувшись в квартиру, он не стал зажигать лампу – сидел в полумраке, прислушиваясь к звукам за окном. Где-то далеко били в колокола – слишком поздно для службы, слишком чётко, чтобы быть случайным звоном. Он не знал, тревога это или обряд, и оттого не мог отделаться от ощущения, что всё – не только в архивах, но и здесь, сейчас – подвешено на нитях, которые натянуты до предела.

Его рука лежала на тетради. В памяти вновь возникло лицо старика Василия, медленно скрывшегося за сараем в поместье, и свет свечей на камне в саду графа Синельникова. Там была тишина, но не покой. Здесь – шум, но никакого движение.

Служба, которой он принадлежал, никогда не ставила перед ним вопросов. Он же теперь знал, что не может больше без них.

***

На этот раз не было ни заранее оговорённого часа, ни привычного пути через переулки. Фомин передал записку через мальчишку, которого Илья знал по предыдущим занятиям – курносый, молчаливый, в застиранной рубашке. В записке стоял только адрес и аккуратно выведенное: "вечером, если удобно". Больше ничего.

Дом находился в старом квартале за торговыми рядами, в той части Мировска, где когда-то селились ремесленники, а теперь обживались чиновники средних чинов. Деревянный фасад был аккуратно окрашен, во дворе – тишина и вишня, ещё не принесшая плодов. Калитка была незапертая. На втором этаже, в квартире с высокими окнами, Фомин сам открыл дверь – в домашнем сюртуке, со стаканом чая в руке, как будто ждал не собеседника, а старого знакомого.

Внутри всё отличалось от интерьера флигеля. Не было запаха сырой штукатурки, дрожащих свечей и шороха листов в полутьме. Здесь пахло табаком, яблоками и старой бумагой. На стенах чинно висели три гравюры: Платон в Академии, план какого-то европейского города, и изогнутая линия, похожая на след кометы, над которой от руки были приписаны числа и греческие буквы. На комоде расположились: настольный прибор с линейкой, чернильница из мрамора, какие-то механические часы. Всё тут было обжито, все было спокойно. Здесь не прятались – здесь думали.

– Проходи, – сказал Фомин. – Только давай сегодня без вопросов. Я расскажу – ты слушай. А потом, если захочешь, – забудь.

Он жестом указал на низкий стол у окна. Там лежал лист, сложенный четырежды, с выцветшей складкой. Когда Илья развернул его, взгляд сразу зацепился за стрелки, овалы, соединённые пунктиром, и таблицу, в которой под датами стояли странные слова: "влияние устойчивое", "окно слабое", "коррекция невозможна".

– Это не чертёж, – тихо проговорил Фомин, – и не пророчество. Это… набросок. Или, если угодно, мысленный эксперимент. Его составлял не я. Ему ужасно много лет. А может быть, даже десятков лет.

Он сел напротив, положив руки на край стола. Его лицо было спокойным, почти доброжелательным, как у врача перед тем, как сообщить пациенту диагноз, но без драматизма.

– Ты, наверно, думаешь, что история идёт по прямой. Что она строится – кирпич за кирпичом. Но есть те, кто полагает, что иногда кирпич выпадает, а дом стоит, будто ничего не случилось. А потом, через много лет, он обваливается – но уже не в том месте, где была трещина.

Он говорил без нажима, без попытки увлечь. Как будто излагал нечто понятное, просто малоизвестное.

– Существуют расчёты – эмпирические, математические, не запрещённые, но и не принятые официально. Они говорят, что при определённых условиях можно обозначить точку… не просто поворотную, а точку, в которой причинность становится невероятно чувствительной. Не магически, нет. Просто… как в химии – при нужной температуре и при нужном давлении реакция меняется.

Илья продолжал смотреть на лист. Одна из стрелок вела к дате "16 февраля 1861 года."

– Мы, – продолжал Фомин, – не формируем заговоров. Мы не создаём обществ и не пишем манифестов. Мы… следим. Сравниваем. Иногда размышляем. Есть среди нас те, кто считает, что вмешательство возможно. Теоретически. Но практики у нас нет. Почти.

Он встал, подошёл к буфету, налил себе ещё чаю и вернулся к своему монологу, не меняя интонации.

– И вот в чём странность, Илья. Всякий раз, когда речь заходит об этой точке – 1861 год, неделя до несостоявшегося манифеста, – возникает тот же вопрос: кто бы мог? Кто бы согласился?

Илья поднял глаза.

– Ты знаешь, я не верю в героев. Не верю в великих одиночек. Но я верю в то, что иногда человек оказывается в месте, где нет никого другого. И если именно он не сделает шаг – то, возможно, вообще никто не сделает.

Фомин подошёл к столу, взял лист, сложил обратно, как будто разговор завершён.

– Ты живёшь в службе, где документ важнее мысли. Ты видел деревню, которую никто не замечает. Ты умеешь молчать и умеешь спрашивать. Не все умеют делать это одновременно.

Он сделал паузу. Свет от лампы под потолком отсекал лицо Фомина по линии скулы. Казалось, одна его половина оставалась в привычной реальности, а другая – уже в той, о которой шёл разговор.

– Я не прошу тебя что-то делать. Я показываю, что кое-что возможно. Бывает, что понимание возможностей – это самое опасное знание.

Он направился к двери, открыл её и посторонился, словно был уверен, что Илья уже принял решение.

На пороге, в сумеречной тишине лестничной клетки, Илья всё же повернулся. И Фомин, будто ждал этого, тихо, почти не глядя, произнёс:

– Если бы ты оказался там, в том году… ты бы стал тем, кто подпишет?

Глава V. День из жизни крепостного

Коридор уездной больницы встречал входящих сухим, застоявшимся запахом известки и слабого раствора карболки. Из открытого окна тянуло прохладой – скорее не от свежести, а от сырости стен, вымытых дождями и временем. Шаги отдавались глухо, как в пустом классе. Здание, хоть и значилось по отчётности "функционирующим", жило вполсилы. Несколько палат на втором этаже, дежурный фельдшер и врач – один на всех.

Илья прошёл к конторке под табличкой "Приёмное отделение" и назвал свою фамилию. Он был здесь не впервые – два года назад уже доводилось проверять документацию: списки лекарств, закупки бинтов, журналы поступления и выписки. С тех пор почти ничего не изменилось.

Дежурный, юноша в плохо наглаженном халате, повёл его по узкому коридору, стены которого украшали пожелтевшие таблицы "по группам лихорадок" и диаграммы смертности по уезду. У одного из окон, в затенённой нише, сидел доктор Елисей Иванович, в тонкой шинели поверх форменного костюма. Он поднялся навстречу Илье, пожимая руку с невольной теплотой, будто встретил не чиновника, а прежнего знакомого.

– Вас, Илья Аркадьевич, не так просто сюда снова заманить. А всё-таки ведомство умеет. С каким, если не секрет, предписанием?

– Небольшая проверка, – уклончиво ответил Илья. – Есть указание осмотреть часть делопроизводства, особенно по тяжёлым случаям.

– Понятно. Ну, в этом у нас всё по старому – худая, но крепкая дисциплина. Дела покажу. Только… – он сделал жест рукой, словно просил немного времени, – давайте сперва зайдём в ординаторскую. У нас как раз перерыв.

Они вошли в узкую комнату с длинным столом, покрытым клеёнкой, двумя стульями и кипой старых газет на подоконнике. На стене висел портрет государственного советника в золотой рамке – когда-то был директором департамента здравоохранения, теперь же, казалось, смотрел с недоверием даже на собственную эпоху.

Елисей Иванович снял с полки небольшой, плотно сброшюрованный тетрадный блок и положил перед Ильёй.

– Тут… не служебное. Личное, можно сказать. Или полуличное. Мне не с кем это обсудить, да и смысла, может, особого нет. Но вы человек тонкий, вряд ли осмеёте. Почитайте, если будет время.

– Это чьи записи? – осторожно спросил Илья, проводя рукой по тиснёной обложке.

– Мальчик. Тимофей. Лет двенадцати, может, тринадцати. Поступил две недели назад, с травмой черепа – упал с телеги, как сказали. А у нас… сами видите. Делали, что могли. Держался, даже что-то говорил. Я тогда… начал записывать. Почти дословно. А потом он умер. Не выдержал… – врач замолчал. – Не знаю, зачем это. Может, чтобы не забыть, что он был. Что он не просто номер по журналу, не "неизвестный крестьянин уезда".

Илья развернул тетрадь. Почерк был ровный, аккуратный, с чётко выведенными буквами, хотя порой строчки сбивались, словно писались в спешке. Первая запись начиналась просто:

"Меня зовут Тимофей. Я родился в селе Песчаном, на Покров. Мать – Прасковья, отец – Алексей, записан у помещика Подгорского. У нас было шестеро детей, я третий. Ходил в школу при церкви, но только две зимы – потом отец сказал, что нужно работать. Работал в поле, потом при конюшне…"

Илья отложил тетрадь. В голове разом смешались образы: тусклая лампа в архиве, папки с манифестами, табличка "совершенно секретно", и вот теперь – этот простой текст, без указаний, без печатей, без системы.

– Можно взять её с собой? Только на день или на два?

– Конечно. Только не потеряйте. Я копии не сделал. Это… он же и есть. Все, что от него осталось.

В коридоре кто-то закашлял. Из дальней палаты донёсся стон. За окном начинался дождь, и редкие капли били по отливу с равномерным, почти убаюкивающим ритмом. Илья взял тетрадь и аккуратно убрал в портфель, словно это был документ куда более важный, чем все служебные бумаги. Он не знал пока, прочтёт ли всё сразу, но чувствовал, что это не просто свидетельство. Это ключ. Или щель, через которую можно заглянуть туда, куда никто не хочет посмотреть.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

нем. «Структуры формирования воли» – относятся к организационным и институциональным рамкам, которые влияют на возникновение и артикуляцию воли, особенно в политическом и общественном контекстах. Эти структуры могут включать как формальные, так и неформальные элементы и варьироваться от политических партий и объединений до инициатив граждан и социальных движений. Они определяют, кто и как участвует в процессах принятия решений, и чьи интересы будут услышаны.