Полная версия

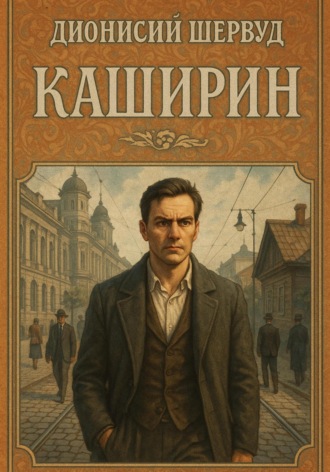

Каширин

Дионисий Шервуд

Каширин

Глава I. Тепло умирающего порядка

Проснулся Илья, как всегда, без будильника ровно в то же время, что и вчера, и неделю назад, и месяцем ранее. Время в Мировске, как и во всей губернии, шло неторопливо, ровно, не тревожа душу скачками и неожиданностями. День начинался размеренно, как и полагалось в жизни порядочного человека: сначала тёплый воздух спальни, пахнущий печной сажей, крахмалом постельного белья и чуть заметным благоуханием сургуча от старых бумаг, сложенных в стопку у стола. Потом ощущение шерстяных тапочек, скрип пола и привычный утренний ритуал: кувшин с водой, медная миска, полотенце на крючке, взгляд мимоходом в мутное зеркало.

На стене над письменным столом висела скромная икона Николая Чудотворца и аккуратный юлианский календарь, выданный Земским управлением в начале года. Воскресенья обведены синим, государственные праздники – красным. Не испытывая ни рвения, ни пренебрежения, Илья подошёл, перекрестился трижды, медленно и точно, как будто не для Бога, а для порядка. Он не был человеком особо верующим, но понимал, что в этой стране даже сомнение должно быть воспитанным и чинным.

Письменный стол занимал почти половину комнаты. На нём почивали аккуратно разложенные подшивки ведомственных изданий: "Мировской Вестник", "Имперское обозрение", отдельной стопкой лежали регламенты для землевладельцев, сводки о рождаемости, приказы о выдаче паспортов крепостным на временный выезд. Всё это он читал не из интереса, а как библиотекарь листает каталоги – по обязанности внутренней. Одна тетрадь была исписана им самим – туда он вносил выдержки из наиболее занятных документов, вроде "Списка лиц, допущенных к самостоятельному перемещению между уездными территориями с временным откреплением от барской опеки". Писал чётко, каллиграфически, даже с удовольствием. Он любил порядок – в словах, в делах, в мыслях.

Утро выдалось ясным. За окном уже шумели – по-мировски, негромко – подводы, слышались выкрики из лавок. Он отдёрнул штору. Улица открылась, как театральная декорация – каменная мостовая, отливающая желтизной от недавно вычищенного песка, лавки с затейливыми вывесками, все с оговорками и указаниями: "Для лиц мещанского звания", "Отдельный вход для крепостных при сопровождении". Эти надписи никто уже не замечал, как не замечают расписания колокольного звона на стене храма – они были частью пейзажа.

На углу дежурил уличный сторож в каракулевой шапке и с медной бляхой на груди. Кивнул Илье коротко, с тем уважением, какое полагалось человеку "писанного сословия". Илья ответил чуть более выразительно, хоть и сдержанно – в Мировске было принято соблюдать форму, даже если содержание ветшало.

Он оделся неспешно – тёмный сюртук с чуть облезшими лацканами, рубашка с накрахмаленным воротником, старомодный жилет, от которого он давно хотел избавиться, но каждый раз откладывал. Вышел из квартиры, не заперев дверь – у них в доме было принято доверять друг другу. Внизу, у лестницы, пахло чем-то мучным и жареным – соседка, вдова поручика, с утра готовила оладьи, и аромат плавно растекался по всему подъезду.

На улице было оживлённо. Мимо проходили ученики гимназии – в длинных форменных пальто, с ранцами за спиной; неподалёку лавочник из армянского квартала открывал ставни, поодаль старик-чиновник в пенсне разговаривал с городским рассыльным. Все знали друг друга, если не по имени, то по виду, и между ними существовала незримая, но прочная ткань взаимных ожиданий – кому кланяться, кого обходить стороной, с кем обменяться фразой про погоду. Всё было прописано, и всё действовало без сбоев.

На перекрёстке Илья остановился, чтобы пропустить барскую коляску. Лакей, сидевший на козлах, строго глядел вперёд, будто не замечая никого – таков был порядок. Илья приподнял шляпу, получил лёгкий, почти формальный кивок в ответ. Процедура была отточена до совершенства. Люди уступали дорогу не из страха, а из привычки, как уступают дождю – на мгновение прижавшись к стенам, а потом снова идя своей дорогой.

Он шёл в трактир, где по утрам за три копейки подавали крепкий чай, яичницу и ломоть хлеба. Трактир был старый, с деревянной вывеской и потемневшими от времени ставнями. На двери висела табличка: "Для лиц без состояния – вход запрещён". Внутри громоздились тяжёлые столы, покрытые замусоленными скатертями, но тут было чисто и тепло. Постоянными посетителями тут бывали чиновники низших рангов, преподаватели, изредка – унтер-офицеры в отставке. И, опять же, все друг друга знали. Однако, здороваться было не принято – достаточно было молча кивнуть.

В ожидании, когда принесут чай, Илья наблюдал за залом. В углу спорили двое. Один уверял, что регламент о перемещениях крестьян в пределах имения не обновлялся с семнадцатого года, другой утверждал, что был новый указ, но пока "на пробу". Спор был вялым, без огонька. Это был разговор не о будущем, а о границах настоящего. В этом трактире, как и во всей стране, разговоры редко касались завтрашнего дня. Люди обсуждали правила, обычаи, распоряжения. Перемены – как явление – существовали только в бумагах, и то в прошедшем времени.

Илья ел, не торопясь. Он знал, сегодняшний день будет как и все предыдущие – с бумагами, отчётами, мелкими пометками, с аккуратными подписями в графах. И всё же в глубине души его не покидало лёгкое ощущение отстранённости. Будто он сам – один из тех документов, что хранятся в архивах: аккуратный, нужный, но давно потерявший связь с живым дыханием времени.

Он допил чай, расплатился и вышел на улицу. Солнце уже стояло выше крыш. Начинался очередной день, в котором не предвиделось ничего необычного.

Здание Земского управления, где Илья служил архивистом, прежде принадлежало купеческому обществу – об этом напоминали лепные медальоны на потолке зала заседаний и тяжёлые резные двери, ведущие в приёмные. Теперь же всё было переоборудовано под нужды управления: вместо игорных столов – письменные бюро с откидывающимися крышками; вместо полированных шкафов с графинами – картотеки, в которых пылились списки надельных крестьян, реестры урочных повинностей и инструкции для разъездных уполномоченных.

Утро здесь начиналось с лёгкого гудения – это электричество, подключаемое по графику, оживляла потолочные лампы, в которых тускло горели круглые стеклянные шары – тёплым, почти домашним светом. Электричество в здании держалось с восьми до полудня, потом, поле перерыва, снова – с четырёх до семи. В остальное время пользовались керосиновыми лампами, но и к этому привыкли, так как данный распорядок считался разумным и оправданным – как и всё здесь.

Канцелярия отапливалась чугунными печами – неравномерно, но стабильно. Вдоль коридоров тянулся запах нагретого чугуна, бумаги и едва заметный – копоти. В кабинете Ильи стояла старая печь с потемневшими боками, но она работала вполне исправно. Под окнами лежали папки, связанные бечёвкой, и один сундук – отданный под хрупкие экземпляры "Докладов о духовной сознательности крепостного населения" и "Журналов губернских инспекций по вопросам хода оброчных повинностей".

С восьми часов утра в канцелярии царило особое, ровное молчание. Не тишина, а именно молчание. Раздавался лишь легкий шелест бумаг, скрип перьев, редкое покашливание. Голоса раздавались лишь в случае крайней необходимости. В воздухе витала смесь невесомой скуки и глубинной уверенности, что день сложится так, как и должен.

Илья сидел у окна. Его стол был прижат к стене, рядом с серым шкафом, на котором стоял поднос с графином воды и стаканами. Он пересчитывал документы по уездному списку помещичьих владений – аккуратно, вдумчиво. В графах значились фамилии, титулы, численность "податного населения", отметки о разрешённых перемещениях, случаях "временного оставления земель с разрешения хозяина". Некоторые строки были зачёркнуты и переписаны поверх – такие случаи Илья особенно не любил, поскольку требовалось делать сноску в "Главной Книге Поместных Свобод", а эта книга хранилась отдельно, под замком, и каждая запись в ней должна была быть заверена двумя лицами.

– Благословенного утра, господин архивист, – раздалось за спиной.

Это был Сысоев, писарь третьего разряда, человек с идеальным почерком и отсутствием какого-либо выражения в голосе. Он всегда здоровался одинаково – не слишком громко, но достаточно внятно, чтобы быть замеченным. Илья кивнул не отрываясь от бумаг. Они давно привыкли друг к другу и не нуждались в лишних словах.

В соседнем кабинете кто-то открывал окно – скрип рамы был знаком Илье до звона в зубах. Эти мелкие звуки складывались в ритуал: как у храмов – свои колокола, так у канцелярии – свои знаки будничной службы.

Ближе к девяти в управление пришёл старший чиновник губернского уровня – господин Марков, важный, небрежный, в сюртуке с медными пуговицами и неизменной тростью. Его появление вызывало краткое напряжение, но потом всё снова входило в колею.

За общим столом у стены обсуждали новости:

– Говорят, губернатор пересмотрел правила проведения Спасовской ярмарки… теперь, мол, крестьянам запрещено присутствовать без сопровождения надзирающего лица. Вроде как, были случаи вольного выражения…

– Ну, так ведь не впервой. Главное, чтобы не было смуты. Порядок прежде всего, – ответил другой, постарше.

Эти разговоры не вызывали ни возмущения, ни даже иронии. Служащие Земского управления не были угнетателями, но и не чувствовали себя соучастниками чего-либо дурного. Они воспринимали всё, что касалось сословных распоряжений, как погоду: об этом можно говорить, но изменить – невозможно.

К одиннадцати часам Илья уже переписал семь карточек из регистрационных папок и сделал три записи в рабочий журнал. Работа не была ни сложной, ни вдохновляющей, но требовала внимания и терпения. Иногда он останавливался, разглядывая старые записи: каллиграфические буквы, сделанные другим архивистом лет двадцать назад, начинали плясать перед глазами. Он чувствовал в этих строках тень времени – не живого, а мёртвого, запечатанного навсегда в склепе. В таких мгновениях его охватывало странное чувство – как будто он живёт не в настоящем, а где-то внутри документа.

После полудня свет погас – график соблюдался строго. Окна, занавешенные от бликов, пропускали лишь тусклый дневной свет. Кто-то зажёг лампу, но большинство предпочитали работать в полумраке – он не утомлял глаз.

Рабочий день продолжался до четырёх. Никто не спешил домой – здесь не было гонки, лишь медленный ход дел. Илья вышел в коридор, постоял у окна, посмотрел, как через двор проехала повозка с бумагами. Возвращаясь к столу, он вздохнул – не от усталости, а от отсутствия внутренней опоры. Всё шло как надо, но в этом "как надо" не было движения, только удержание на когда-то и кем-то определенном уровне.

Он сел, взял следующую папку – дела за позапрошлый год. Всё, что нужно, уже было сделано. Всё, что оставалось – поддерживать существующее. Он не задавался вопросом, зачем, – да и кому бы это пришло в голову?

Уже вечером, когда тени от фонарей начали ложиться ровными полосами на вычищенную мостовую, Илья направился к городскому залу – каменному зданию с колоннами и гнутыми арочными окнами, когда-то возведённому по образцу губернских "домов общественного сбора". Здесь по пятницам устраивали музыкальные вечера – хоровые выступления, строго одобренные управлением нравственности и культурных учреждений. Посещать данные мероприятия считалось хорошим тоном. Не ходить – значило будто бы игнорировать одобренную форму общественной жизни.

Перед входом столпились приглашённые – преимущественно чиновники низших и средних рангов, несколько священников в форменных подрясниках с добротными застёжками, две помещицы с дочерьми – в одинаковых накидках, чопорных, но сдержанно элегантных. Дворянский староста кивал знакомым, касаясь пальцами шляпы. Молодые люди, служащие по казённой части, стояли в стороне, поправляя воротники и перешёптываясь вполголоса. Всё происходило чинно: без суеты, без лишнего шума – как подобает в среде, где уважение к форме важнее содержания.

Илья вошёл в зал, слегка склонив голову в ответ на приветствие дежурного распорядителя, и занял место во втором ряду слева – откуда хорошо был виден хор, и не слишком бросалось в глаза его одиночество.

Зал был украшен по установленному регламенту. Над сценой – герб Империи: двуглавый орёл с державой и скипетром, по бокам – иконы Спаса Нерукотворного и Казанской, а между ними – овальный портрет действующего монарха, выполненный в академической манере, без излишней пышности, но с подчеркнутой серьёзностью. Между рядами кресел стояли невысокие тумбы с лампами – свет был тёплым, ровным, создающим впечатление почти домашнего уюта, хотя в воздухе и витал слабый запах формалина и лака от свеженатертого паркета.

Когда занавес медленно поднялся, на сцену вышел сводный хор из двадцати человек, одетых в одинаковые серо-синие костюмы. Дирижёр – сухощавый мужчина с аккуратной бородкой – кивнул публике и поднял руки. Зал замер.

Первыми прозвучали древние распевы: "Да молчит всякая плоть", "Святый Боже". Голоса были слажены, мягки, без излишнего пафоса. Никто не стремился выделиться – общее звучание было важнее индивидуального голоса. Публика слушала, не двигаясь: взгляды устремлены вперёд, лица спокойны, на некоторых – выражение одобрительного благочестия. Это было не искусство в собственном смысле, а продолжение порядка, только выраженное через звук.

Затем хор перешёл к балладам на исторические темы – одобренные, как значилось в программке, "для исполнения в общественном собрании". Среди них была песня "Про реку Имперскую", написанная ещё в начале века, которую знали все – мелодия тягучая, с приподнятым рефреном о "верности государевой воле".

Но именно на этом номере случилось нечто странное. Молодой певчий в третьем ряду, явно вдохновлённый моментом, немного изменил темп, вытянул несколько нот слишком свободно, добавив эмоциональный оттенок, выходящий за рамки утверждённой трактовки. Его голос выделился – слишком искренний, слишком живой. Не фальшивый, не громкий – просто неуместно человеческий.

В зале возникла лёгкая дрожь тишины. Это была не буря, не скандал – только пауза, слишком долгая, чтобы её не заметить. Дирижёр, не говоря ни слова, опустил руки и сделал крохотный жест – почти незаметный. Хор умолк. Затем дирижёр снова поднял руки и начал балладу с самого начала – в точном, безукоризненном темпе. Певчий больше не выделялся. Песня закончилась, и зал зааплодировал – ровно, спокойно, в пределах приличий.

Никаких замечаний не последовало. Молодой человек остался на месте. Никто не сделал ему выговора, не указал на ошибку. Но он больше не пел так, как в тот момент. Исправление произошло не на уровне слов – оно случилось в атмосфере зала, в молчаливом напряжении, которое оседало, как пыль на лакированных поручнях кресел.

Илья смотрел на сцену, чуть склонив голову. Он не мог бы назвать, что именно его тревожит. Всё было как всегда – ровно, спокойно, правильно. И всё же внутри него слабо отзывался какой-то звук, похожий на фальшивую ноту – не в песне, а в устройстве самого вечера.

После выступления хор поклонился, публика поднялась, чинно аплодируя. В зале зазвучали вежливые реплики:

– Превосходно исполнено, не правда ли, господин межевой советник?

– Без сомнения. Особое мастерство было заметно в третьем номере…

Присутствующие лица были довольны, но никто не вспоминал того небольшого сбоя – как будто его и не было вовсе. Он остался где-то под спудом момента, в его глубинном слое. А на поверхности царил полный порядок.

После окончания концерта, Илья не стал ждать экипажа. Он любил возвращаться домой пешком. Город в вечернее время будто становился совершенно иным: тише, растянутей во времени, с мягкими краями. Улицы, выложенные каменной плиткой, светились под фонарями ровным, немного желтоватым светом. Местами по плитам шуршал песок – его регулярно насыпали, чтобы не скользили каблуки. В воздухе висел запах прогретой пыли и угольного дыма: где-то в домах уже затапливали печи на ночь.

Мировск – город небольшой, но уважаемый. В губернских кругах говорили о нём как о "надёжном". Здесь не случалось волнений, не было громких дел, да и само население было словно нарочно подобрано без острых характеров. Город казался выстроенным не только из камня и дерева, но и из правил, давно принятых и бесконечно повторяемых. Каждый знал, где его место, когда переходить улицу, как обращаться к старшим по званию и кому не стоит задавать лишние вопросы.

Проходя мимо булочной, Илья отметил табличку на двери: "Отпуск продукции крестьянам – только по удостоверению от надзирающего". Она висела здесь много лет, выцветшая и пожелтевшая, будто часть фасада. Внутри, за стеклом, светилась лампа – булочник улаживал какие-то дела с поставщиком муки, пожилым крепостным в шерстяной рубахе. Разговор был тих, без выражений. Илья прошёл мимо, не замедлив шага.

Он повернул на улицу Купеческую. Здесь лавки стояли плотно, с узкими вывесками поверху: "Мелочная и мануфактурная", "Портновские услуги господам чиновникам", "Чай и товары заморские". Под одной из них висела доска с напоминанием: "Служилым разрешено – с 8 до 20 часов. Прочим – по надзору." Илья видел эту доску тысячи раз. Она казалась не чем-то раздражающим, а скорее непременным элементом среды. Как рельсы на вокзале или регулировщик на перекрёстке. При таких видах даже не задумываешься, а просто принимаешь их как данность.

На углу, у дома мещанина Авраменко, стояли два подростка в простых, но чистых кафтанах. Они увидели проходящего мимо чиновника – Илья был в длинном сюртуке с застёгнутым воротником, – и чуть притихли. Один из них приподнял фуражку. Это не было страхом – скорее, автоматизмом. Ответный кивок со стороны Ильи – тоже часть этого механизма.

– Добрый вечер, ваше благородие, – сказал кто-то из прохожих. Чинопочитание в голосе было выражено вежливо, почти дружелюбно.

– И вам, – отозвался Илья, не останавливаясь.

Он прошёл мимо старой часовни – её стены были закопчены, но над входом всё ещё висел фонарь в чугунной раме. Оттуда доносился пение – кто-то служил вечерню. Илья задержался на секунду, но внутрь не вошёл. Он чувствовал, что его присутствие там сейчас будет неуместным, хотя не мог бы даже объяснить почему. Скорее всего, не потому, что не верит… просто не было необходимости.

Улица потихоньку редела. На противоположной стороне дороги молодой чиновник – судя по форменной фуражке, служащий уездного столоначальника – придерживал за локоть даму в тёмном пальто. Та что-то рассказывала, оживлённо, но негромко. Ни в поведении, ни в выражениях не было вольности – даже в проявлениях симпатии здесь умели соблюдать рамки.

Илья остановился у витрины лавки, где были выставлены календари, книги и дешёвые настенные карты. В одном из календарей на обложке была надпись: "Имперский порядок – залог спокойствия каждого". Рядом – портрет молодого помещика с подписью: "Господин Аркадий Кравцов, усердием ко двору награждён".

Он задумался, не замечая, как на стекле отразился его собственный силуэт: тень в чёрном сюртуке, лицо без выражения. Всё вокруг было привычным, аккуратным, предсказуемым. И в этом не было ничего откровенно пугающего.

Но как раз это и рождало странное ощущение. Словно весь город жил не днём или ночью, не событиями, а состоянием. Всё находилось в равновесии, и, как казалось, навсегда. Никто никуда не торопился, не строил планов на будущее, не говорил о грядущем. В трактире спорили не о завтрашнем, а о точности трактовки новых регламентов. В лавках обсуждали не цены, а точность мерки. Будущее присутствовало только в виде распорядков и предписаний.

Это было нечто похожее на тишину – не ту, что в лесу или на рассвете, а ту, что возникает в комнате после долгого разговора, когда не знаешь, кто должен заговорить первым.

Илья почувствовал лёгкое головокружение, едва уловимое, как если бы некий тихий, но устойчивый звон вдруг стал слишком близким. Не резкий, не оглушительный – просто немного навязчивый.

Он пошёл дальше – мимо аптеки, мимо двухэтажного дома с вывеской "Общественное Чтение", где по вечерам собирались учителя и мелкие писари. Илья знал, что дома его ждёт тишина, кипяток в самоваре, лампа с синеватым стеклом.

Но шёл медленно, будто не хотел ещё возвращаться, но не потому, что некуда идти, а потому что не знал, зачем спешить.

***

Дома было тихо. Плотные шторы слегка колыхались от сквозняка, и за ними угадывалось редкое, ровное свечение фонарей. Комната, как всегда, встречала Илью привычным полумраком и едва ощутимым, от того, что он стал давно привычным, запахом смешавшим дух старой бумаги, высохших чернил и квашеной капусты с кухни этажом ниже.

Он снял сюртук, аккуратно повесил его на спинку стула, сел у стола. Лампа под стеклянным абажуром – сине-зелёным, в виде колокола – осветила стол пятном тёплого света. Тень от книги на краю падала чётко, резко, как нож. На столе лежали бумаги, подшивки, записки, кое-где – закладки из вырезок. Всё это казалось бесконечным – день за днём он сортировал и систематизировал, но бумаг не становилось меньше. Он пропитался этим ощущением, как будто сам труд – лишь способ сохранить покой, не нарушить очерченный кем-то круг.

Сбоку на полке рядком стояли старые дела, архивные экземпляры, которым никто не придавал значения. Там хранились и личные бумаги – всё, что он насобирал годами. Не по обязанности, а по тихому, не вполне понятному порыву. Некоторые страницы были исписаны неровным, нервным почерком. Письма, мемуары, заметки – всё, что осталось от людей, чьи имена давно забыты. Они жили когда-то, в этой же стране, в том же городе. И, как видно из их слов, мечтали о переменах.

Он вынул одну из таких тетрадей. Бумага жёлтая, ломкая, чернила местами расплылись. Человек, писавший её – чиновник невысокого ранга – выражал мысли, которые сейчас, вероятно, не были бы одобрены. В них не было бунта, но было ожидание того, что что-то придёт и хоть что-то изменится. Возможно, не при его жизни, но когда-то однажды. В этих строках слышалось дыхание будущего – слабое, неуверенное, но вполне живое.

Илья откинулся на спинку стула. За окнами расплылась ночная тишина – такая, когда слышен каждый звук в доме. Где-то внизу зашуршала метла дворника. Водопровод застонал в стене, будто старик, переворачивающийся на другой бок. Лампа продолжала светить, равномерно, как шаги сторожа.

Он посмотрел на неё. Электрический абажур был сделан в Петербурге – фабрика "Светочъ", как было выписано синими буквами на основании. Абажур казался почти живым: стекло дрожало от едва заметного сквозняка, и свет от этого словно дышал. Это был свет технического века – организованного, надёжного, предсказуемого. Но сейчас, в этой комнате, он напоминал свечу. Не по тусклости, а по создаваемому им настроению. Как будто и он, этот самый свет, сомневался в собственном предназначении.

Не понимал Илья, что именно тревожит его. Всё было по-прежнему. Завтра он снова пойдёт в канцелярию, снова будет вести записи, снова поприветствует старшего помощника, и кто-нибудь в коридоре шепнёт, что уездный начальник распорядился пересмотреть форму отчётов. Возможно, всё это и есть жизнь. Размеренная, устойчивая, защищённая от волнений. Он не хотел переворотов, не стремился к иным порядкам. Он даже не знал, что именно ему нужно.

Но было ощущение пустоты – не как дыра, а как гладь. Нечего было ждать. Всё, что случится, уже случилось. В этом городе, в этом порядке – жизнь не шла вперёд, она просто продолжалась. Он чувствовал это не впервые, но теперь оно звучало громче, будто кто-то медленно, настойчиво вращал ручку регулятора громкости внутри него самого.

Он не знал, можно ли это выразить словами. Вряд ли. На улицах всё выглядело спокойно. Люди жили, смеялись, женились, хоронили, спорили – но все же не о завтрашнем, а о чётком следовании сегодняшнему. Законы, формы, документы, нормы поведения. Система, которая больше не требует смысла, но только подчинения.

Он снова открыл тетрадь. Последняя запись, сделанная словно неуверенной рукой, с пропущенными буквами, гласила: "…быть может, история – это не движение, а кольцо. Или петля. Или просто тень на стене…"

Илья закрыл тетрадь, встал, потянулся. В груди было чувство, будто внутри нарастает нечто, не имеющее формы – ни тревога, ни надежда, ни страх. Просто неясное, но настойчивое движение. Он не стал давать ему названия.

Открыл окно. Холодный воздух коснулся лица. Улица спала. Только фонарь на углу продолжал светить – ровно, как лампа над его столом.

Илья вернулся, выключил свет, лёг. И ещё долго не мог заснуть.

Глава II. Имение графа Синельникова

Ранним утром, когда воздух в Мировске ещё сохранял ночную прохладу и на улицах, вымощенных ровным булыжником, лежала синеватая тень от фонарей, Илья прибыл в Земское управление на Староторговую улицу. Бывший купеческий клуб ещё только начинал оживать. В его окнах виделся свет электрических ламп, но некоторые жалюзи были закрыты, и только у парадного входа уже стоял служащий с тетрадью для записей прибытия чиновников.