Полная версия

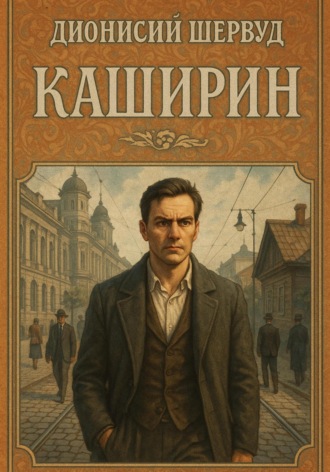

Каширин

На коврике у входа мелькнул безупречной белизной конверт. Он был из плотной бумаги, запечатан сургучом, с тиснением: "Комитет торжеств при Губернском совете". Илья медленно вскрыл его. Внутри оказалась карточка с приглашением:

"Имеете честь быть приглашены на Бал в честь Дня Основателей губернии. Начало – в Большом зале Офицерского собрания. Допуск: служебный чин от 10 класса и выше".

Такое приглашение не было неожиданностью – он уже бывал на подобных приёмах. Но сейчас, под мягким светом заходящего солнца, с дорожной пылью на одежде и сухостью на губах, оно показалось чем-то слишком формальным, почти карикатурным. Он положил приглашение обратно в конверт, а конверт на подоконник.

Сев к столу, он открыл записную книжку, намереваясь внести итоговые заметки по ревизии, но рука остановилась. В памяти всплыл зал – графский, высокий, с колоннами. Слова: "Каждое послабление – камешек в стене. А мы ведь храним здание. Государственность". Фраза, произнесённая мягко, почти дружелюбно, звучала теперь как нечто иное – как формула чего-то гораздо более сильного, чем просто порядок.

Город шумел за окном, пахло весенней пылью, где-то звонко пробежал трамвай. Он встал, подлил воды из графина, выпил и сел обратно.

Он был дома. Всё было как прежде. Только что-то не совпадало – не в улицах, не в приглашении, не в бумагах. В самом воздухе была чуть заметная трещина – как будто звук сорвался с привычной высоты и зазвучал по-другому.

Вечерний Мировск сиял мягким светом электрических фонарей, спускавшихся с железных кронштейнов, прикреплённых к фасадам. Промытые дневным дождём улицы отражали витрины, афиши и вывески: "Модистка Эжени. Парижский фасон", "Галантерея для дам и лицеистов", "Пирожки от госпожи Савельевой, разрешено Городским управлением". Над тротуарами колыхались лёгкие струи музыки – в саду перед уездной библиотекой духовой оркестр исполнял вечернюю сюиту. Люди шли парами, тройками, нестройными группками, каждая фигура – словно отдельно подсвеченная. Дамы в шляпках с перьями, шиншиллах, и молодые люди с лакированными тросточками обсуждали "новую пьесу из столицы", "последнюю статью в Иллюстрированном обозрении" и "печальное падение курса сахара".

Илья медленно шёл вдоль Почтовой улицы, мимо афиш, вывешенных рядом с театральным зданием: "Сегодня – Витязь Рюрик, драма в пяти действиях, с хорами и дивертисментом". Он вошёл в вестибюль, предъявил жетон городского служащего и прошёл в зал, заняв своё место на втором ярусе.

Пьеса началась с помпой. Героический князь, в кольчуге и в светлом парике, произносил длинную речь о долге, земле и преданности, в то время как слуги на сцене – босоногие холопы – низко кланялись, разыгрывая покорность. В какой-то момент один из холопов начал петь старинную народную песню, не к месту задорно, и в зале прокатилось тихое хихиканье. Особенно живо отреагировали дамы из четвёртого ряда. Кто-то пробормотал: "Похоже, он выпил перед выходом". Пожилой мужчина с орденом на лацкане бросил раздражённый взгляд в сторону развеселившихся зрителей.

Во время антракта зал наполнился разговорами. За колоннами, у столиков с сиропом и кофе, обсуждали вчерашнюю остроту князя Оболенского: "он, как всегда, тонко… а всё-таки не лишено язвительности!", модные фасоны юбок, "новых англичанок" – так в шутку прозвали дам из недавней делегации по образованию, прибывших в губернию. Разговаривали о физиономистах, которые "по носу определяют супружескую верность", о ценах на индийский чай. Всё звучало легко, отстранённо, будто в ином мире, где нет ни изб, ни приказчиков, ни Василия, исчезнувшего без следа.

Илья столкнулся со своими знакомыми – в том числе с Павлом Артамоновым, бывшим товарищем по университету, а ныне чиновником 7-го класса в финансовом департаменте. Павел был в форменном сюртуке, щеголял наручными часами на дорогом кожаном ремешке и говорил быстро, с усмешкой.

– Илья! Какая встреча! Вернулся из деревенских краёв? Ну и как там наш земной шар вращается вокруг графского мнения?

Илья пожал ему руку. Усмехнулся, но без искренней радости.

– Всё по распорядку. Без особых отклонений.

– Ага, значит, не потрясла тебя деревенская философия… Мы тут больше по театру, по моде. Хотя, говорят, в деревне тоже спектакли бывают.

– Там… другой ритм, – сказал Илья после паузы. – Ты не задумывался, Павел, каково им жить вот так, всю жизнь… в пределах, которые ты не выбирал?

Павел смущённо пожал плечами, оглянулся, не подслушивает ли кто.

– Не нам с тобой думать об этом. Есть комиссии, статистики, уполномоченные. А мы ведь – обслуживаем порядок, не меняем его. Кстати, слышал, что профессор Фомин опять распинается о свободе слова. Не от него ли ты заразился?

Илья ничего не ответил. На секунду ему показалось, что всё вокруг – сплошная декорация. Что даже театральный занавес – честнее происходящего за кулисами жизни.

Когда пьеса закончилась, публика зааплодировала – не слишком горячо, но и не без учтивости. На выходе Илья обернулся. Актёры всё ещё стояли на сцене, приветствуя зрителей поклоном. Их лица были усталыми, как у людей, давно разучившихся верить в слова, что они произносят.

***

Городское собрание в тот вечер было освещено не хуже, чем фасады Петербургского пассажа: венецианские люстры, гирлянды лампочек вдоль лестничных перил, даже фонари у входа – обтянуты синим шелком, смягчающим свет. Изнутри доносились звуки оркестра – не слишком изысканного, но старательного. Под вальс "На берегах Невы" по паркету скользили пары: дочери вице-губернатора – одна в белом с золотым пояском, другая – в розовом с перьями; молодой гусар, недавно вернувшийся с Кавказа; польский граф-эмигрант с натянутым лицом и ухоженными усами. Зал был высоким, с тяжёлыми шторами и алыми креслами вдоль стен.

Илья стоял у колонны ближе к выходу. Сегодня он не танцевал. Его форма – аккуратная, но простая – выдавалась из общего фона. Здесь он был скорее по служебному допуску, чем по праву – как гость, не совсем желанный, но и не подлежащий отказу. Он вежливо кивал, когда его замечали, пару раз обменялся словами с коллегами по управлению, но внутрь, в круг, к тем, кто смеялся, делал реверансы, делил сплетни, не входил.

Сквозь музыку, веселый шум, звон бокалов и шелест платьев, у Ильи всплывали образы деревни – ужин в "столовой избе", запах пшеничной каши, голос старика Василия, таблички: "Чтение разрешено до 19 часов". Всё здесь казалось нарочно отделённым от того мира: лица гладкие, речи лёгкие, как будто никто из этих людей никогда не ставил себе вопроса о чьей-то несвободе.

Тем же вечером, спустя полтора часа, Илья перешёл в меньший зал – бал "по особому допуску". Здесь танцевали менее искусно, но с большим жаром. В центре – купеческие дочки, девушки из окружного училища, пара губернских библиотекарш. Офицеры пониже рангом, молодые чиновники вроде Ильи, один известный адвокат и несколько "рекомендованных лиц" из коммерческой палаты. Оркестр был местный, но старался – особенно в краковяке.

Здесь никто особенно не выделялся, и Илья даже позволил себе короткий танец с девушкой в синем платье, которую звали Анна. Она сказала, что работает стенографисткой и что любит "страны, где пальмы". Больше общих тем не нашлось.

В уголке, у чайного столика, Илья разговорился с молодым лекарем, по фамилии Ветлугин. Тот был из разряда образованных, но усталых людей: глаза тусклые, жилет мятый, в голосе – попытка говорить серьёзно, но без веры в таковую.

– Всё это, конечно… культура, свет, традиции, – говорил он, помешивая чай. – Но ведь, если подумать, каждый живёт в своей клетке. Просто у одних – решётка, у других – шелковая штора.

– А вы бы не хотели уйти из своей? – спросил Илья.

– Куда? Куда ты уйдёшь? Из профессии? Из города? – он пожал плечами. – Воля – это тоже ведь утомительно. Всё решать, за всё отвечать. Не каждый хочет этого.

Илья замолчал. Затем, спустя недолгую паузу, сказал:

– А если человек просто хочет жить с дочерью. Старик. У него там никого больше. Почему ему нельзя уйти?

Молчание. Лекарь опустил глаза. За соседним столиком кто-то рассмеялся – не в их сторону, просто кто-то выразил эмоцию на другую беседу рядом. Но это словно разбавила напряжение.

– Ты, братец, не на тех балах вопросы задаёшь, – проговорил сидевший рядом чиновник в овальных пенсне, не глядя на Илью.

И снова – музыка, новые пары на паркете, запах табака и одеколона. Всё шло своим чередом. Только внутри Ильи что-то начало медленно и неотвратимо менять тональность, как будто струна, долго звучавшая в унисон с окружающим, начала на полтона уходить в сторону.

***

Один из вечеров Мировка наступил с особенной тишиной. Город, словно зная, что кто-то принял важное решение, притих. Улицы после девяти становились пустыннее, огни гасли в домах. Илья надел тёмное пальто, шарф без значка службы и, прикрыв за собой дверь квартиры, вышел во двор. Дождя не было, но мостовая блестела, как от испарений или недавно выпавшей росы. Он прошёл по главной улице, затем свернул в переулок, потом ещё – туда, где фонари встречались уже реже, а тени деревьев ложились поперёк дороги, как чернила на листе.

Флигель, куда он направлялся, стоял у самой окраины, за старым винным складом. Домик был невысокий, деревянный, с пристроенной верандой и заросшим садом. Окно в левой половине едва светилось – сквозь занавеску пробивался огонёк свечи. Вокруг было тихо.

Дверь открыла девушка в довольно простом платье, кивнула и пропустила его внутрь без слов. Внутри, в комнате, сидели пятеро: двое молодых людей с аккуратными усами, трое девушек – одна явно гимназистка, две – постарше, возможно, студентки или начавшие службу. Стол был завален бумагами. Тут, среди прочего, были заголовки на немецком, обведённые карандашом фразы по-латыни, рукописные страницы, на полях которых надписаны имена и даты: Кант, Шеллинг, Фихте, какие-то еще фамилии, написанные трудноразличимым почерком. В углу стояла жаровня, от которой дымок поднимался к самому потолку.

Профессор Фомин сидел у стены, в кресле с подушкой. Худощавый, с непременными овальными пенсне на тонкой переносице, лицо светлое, почти спокойное, взгляд острый, но без намека на осуждение. Говорил он негромко, как будто рассуждал прежде всего сам с собой, а слушателям была отведена роль исключительно участников внутреннего диалога.

– Мир строится не на воле сильного, – говорил он, медленно слово за словом, – а на согласии со смыслом. Но кто определяет этот смысл? Закон? Бог? Начальство? Или же – человек, мыслящий себя как свободного? Вот в чём, как я думаю, главный вопрос.

Он не читал лекцию, а скорее, раскрывал узоры мысли. Из его уст звучали вопросы без ответов:

– Что такое подчинение – отказ от воли или её трансформация?

– Можно ли изменить порядок, не нарушив целостности общества?

– Что ценнее: ясный закон или ясная совесть?

Иногда он замолкал и давал себе время на раздумье. Кто-то записывал, кто-то просто смотрел в огонь свечи. Одна из девушек, в очках, спросила:

– А если совесть против закона?

Фомин чуть улыбнулся:

– Тогда совесть начинает действовать. И это уже начало нового закона. Но… не сразу.

Когда все начали собираться разойтись по домам, Фомин задержал взгляд на Илье и пока остальные потихоньку покидали домик, он кивнул:

– Останьтесь, пожалуйста.

Дверь прикрылась и пламя свечи стало ровнее. Илья молча сел напротив Фомина.

– Вы хотели сказать что-то. Я слушаю.

Илья кивнул, помолчал немного, затем заговорил, но как-то неровно, обрывая фразы:

– Я был на ревизии… в одном имении. Там всё как положено – чисто, спокойно. Даже избы побелены. Люди не жалуются. Но я видел одного старика… Василия. Он… попросил меня… ничего особенного. К дочери… переехать хотел. У него там внучка. Он стар, и уже не нужен здесь никому.

Фомин не перебивал. Слушал, чуть наклонившись вперёд.

– Я взял его бумагу. Аккуратно написано было. Потом его не стало. Мне сказали – "на временных работах за оградой". Я ничего не могу доказать. Но я точно знаю. Он исчез. И… я ничего не сделал.

В комнатке повисло молчание.

Фомин посмотрел прямо:

– Значит, здание держится. Пока не начнёт трещать изнутри.

Он поднялся, подошёл к столику, взял книгу – "Феноменология духа".

– Вы можете вернуться в тот мир. Или приходить сюда снова. Это не школа. Это место, где пока ещё можно думать.

На улице всё было так же тихо. Лёгкий туман повис над городом. Илья шёл обратно через пустые переулки, в голове – не мысли даже, а какое-то гулкое чувство, как будто в глубине, под всем этим порядком, начал звучать другой ритм.

Вернувшись в свою квартиру, Илья не стал разуваться. Он прошёл мимо печки, отодвинул штору на окне – там всё так же стояла ночь, вялый свет фонаря вытягивался по фасаду напротив, как жидкий воск. Где-то дальше, за переулками, в городе ещё жили звуки, но сюда, в это дом, набитый спящими канцелярскими работниками, они доходили глухо, как будто сквозь вату. Всё казалось ненастоящим: книги на полке, пальто на вешалке, даже тусклый синий подоконник.

Он положил на столик кожаную папку с бумагами, которые взял из флигеля профессора – не как ученик, а скорее как человек, не желающий прерывать нить беседы. Достал исписанный лист, где латинская вязь пересекалась с русским шрифтом. Между полями, почти незаметно, была приписка:

"Истина начинается с признания невозможного."

Фраза подчёркнута, но небрежно – так, будто подчеркивая, автор сам не был уверен до конца в необходимость этого жеста.

Он вгляделся в строки. Мысль не расплеталась – она давила, копилась где-то у основания черепа, и выходила не в словах, а в ощущении, будто за стеной комнаты медленно капает вода.

Он сел, разложил перед собой бумаги. Письма от коллег, копии указов, заметки из старых журналов. Всё это было знакомо, даже привычно – как гул улицы, как крик газетчика по утрам: "Политический вестник, свежий выпуск!" Но теперь вся эта рябь казалась бесконечно далёкой от того, что происходило внутри него.

Он достал чистый лист. Написал:

"Если человек связан, но верит, что свободен – он счастлив? Или он просто не видит уз?"

Он замер на пару мгновений. Затем приписал:

"Что разрушает порядок – зло или сомнение?"

Ручка скользила медленно, как будто сопротивлялась движению его кисти. Он не писал доносов, не составлял отчётов – это было письмо, но никому не адресованное. Или, может быть, самому себе, тому, кого он ещё не знал.

Строка оборвалась.

Из окна донёсся звон – глубокий, гулкий, не городской. Не тот регулярный, что зовёт на службу в кафедральный собор. Он звучал чуть тревожнее, чуть глуше, как будто не колокол бил в медь, а само пространство отдавалось в ответ на нечто невидимое. Возможно, где-то шло позднее богослужение, возможно, вызов ночной стражи. Возможно, просто случайность. Но в этот миг звон прозвучал как знак.

Он поднял голову, взгляд упал на лампу. Огонёк ровный, но в стекле – отражение свечи. Не той, что стояла здесь, а той самой из флигеля. Той, что горела, когда Фомин произнёс:

"Пока не начнёт трещать изнутри".

Илья встал. Подошёл к окну. Сквозь тонкое стекло город выдыхал дымом и паром. Часы пробили один раз. Снова тишина.

В этот момент он не делал ничего. Не замышлял, не бунтовал, не вербовал союзников. Он просто стоял, облокотившись на подоконник, и слушал, как в голове отзываются слова, которые не дают покоя.

Впервые он не чувствовал себя просто чиновником. Но и не чувствовал себя кем-то другим.

Он был в переходном состоянии. Между размышлением и действием. Между пониманием и выбором. Между тенью и свечой.

Глава IV. Подземная история

Илья получил распоряжение в обеденный час, когда привычные хлопоты канцелярии заглушали неясные мысли, оставшиеся после разговора с Фоминым. На первый взгляд поручение казалось рядовым: подготовить материалы к юбилейной брошюре "О вкладе губернских учреждений в укрепление государственности". Бумага была подписана ровно, синим карандашом, рукой начальника управления. Ни намёка на срочность, ни пояснений, чем именно Илья должен заняться. Лишь внизу – аккуратный штамп:

"Разрешено ознакомиться с фондами Архива дел внутреннего значения. С допуском "Б"."

Секретарша, вручавшая бумагу, лишь пожала плечами в ответ на недоуменный взгляд Ильи и, развернувшись, вышла с толстой стопкой иных поручений в руках. Илья не стал задавать вопросов – в последние недели он усвоил, что любое движение, выходящее за рамки обычного расписания канцелярии, лучше сопровождать молчанием.

Губернский архив размещался в подвале главного канцелярского корпуса, того самого, где сто лет назад помещалась почтовая палата, а до неё – тюремный подземелье. С тех пор многое изменилось, но привычка к тишине осталась в стенах. Спускаясь по узкой лестнице с чугунной решёткой перил, Илья слышал, как скрипит собственная подошва – и этот звук в сыром воздухе казался громче мысли.

У входа его встретил завхоз – седовласый человек с лицом, в котором всё было без излишеств: прямой нос, узкий подбородок, чуть впалые щёки, тусклые глаза. Он не спросил имени, лишь указал на журнал регистрации, куда Илья вписал себя, поставив рядом с фамилией мелкий гриф: "допуск (б)". Завхоз кивнул, достал связку ключей, выбрал один – узкий, продолговатый, – и молча повёл по проходу между металлическими шкафами.

– Вам в третий сектор, – сказал он наконец, – отдел эпохи поздних реформ. Папки – от шестисотой до восьмисотой. Всё по каталогу. Возвращать туда же. Чай не пить.

Он передал ключ от шкафа с нужным номером и ушёл, не обернувшись. На ногах у него были стоптанные туфли с отогнутыми задниками – ходил он в них явно много и давно.

В помещении, куда Илья вошёл, пахло бумагой, старыми чернилами, пылью, которую уже не убирают, но к которой все привыкли. Стены были голыми, лампа под потолком – пыльная, дающая едва ли не больше тени, чем света. Окна отсутствовали. Воздух казался неподвижным, будто сам, как сторож, следил за происходящим.

Илья снял пальто, повесил на спинку стула, разложил на столе свои бумаги и принялся за работу с тем внешним спокойствием, какое приходило к нему всегда в моменты бумажной сосредоточенности. Он знал, как обращаться с фондами, как читать заголовки, искать нужное, как оставаться незаметным, даже если его движения отслеживают невидимые глаза.

Первые несколько часов прошли в полном молчании. Газеты, циркуляры, частные письма, обращения губернаторов, протоколы заседаний, выдержки из речей и частные распоряжения – всё сложено и подшито аккуратно, как полагается. Однообразие формулировок усыпляло. "Довести до сведения", "считать необходимым", "в случае возникновения волнений" – казённый язык ложился на глаза, как пыль на стекло окна цокольных этажей.

Лишь ближе к вечеру, перебирая папку за номером 729, он наткнулся на документы, которые не соответствовали общему тону. Бумаги были вложены в плотный картонный конверт, на котором стоял штамп: "Хранить бессрочно. Не тиражировать. Совершенно секретно". Под штампом – другая, более старая надпись, выцветшая: "По распоряжению С. М. от 10 февраля 1861 г."

Руки Ильи застыли на секунду. Он оглянулся – в помещении по-прежнему было тихо. Только шорох вентиляции и слабый гул из глубины коридора. Он положил конверт на стол, развернул.

Внутри находились черновики указов, рукописные записки, корректуры типографских листов. На некоторых местах – правки другим почерком, резкие, почти раздражённые. Но главное – между бумагами лежал экземпляр уже сверстанного манифеста, датированный 17 февраля 1861 года, с заголовком: "О постепенном освобождении крестьян, в пределах согласованного законодательства".

Он перечитал документ дважды. Формулировки были осторожными, но смысл – несомненный. Предусматривалось поэтапное освобождение с правом перехода в другие уезды, с передачей части земель в личное владение, с установлением нового порядка найма. Речь шла не о мягком ограничении, а о реальной свободе – со сроками, оговорками и подписями.

Сзади была приписка:

"Публикации – 19 февраля. Тираж утверждён. Сопроводительные бумаги – прилагаются".

Но следующий лист оказался иным. Датирован он был 18 февраля – на день позже. Однострочное распоряжение, почти без объяснений: "Отменить публикацию. Все оттиски – изъять. Действия по подготовке – прекратить. Причина: невозможность сохранения внутреннего согласия между сословиями. Решение окончательное."

И подпись:

"По личному указанию Е. И. В."

Илья перечитал всё снова, теперь уже медленно, вникая в каждую фразу, в каждую запятую. Страницы хранили в себе не просто историю – они были замершей точкой развилки, из которой могла бы выйти другая реальность. Всё, что казалось незыблемым, – порядок, крепостное право, границы дозволенного – оказывалось однажды почти отменённым. Почти. Но не стало таковым.

Он положил бумаги на место, не делая копий, не делая заметок. Даже памятью не рисковал. Только один фрагмент отпечатался в сознании особенно чётко – строка распоряжения: "Причина – невозможность сохранения внутреннего согласия". Словно кто-то раз и навсегда решил, что сиюминутный порядок важнее перемен, и закрыл дверь.

Когда он вышел из сектора и вернул ключ завхозу, тот даже не поднял головы. Лишь чернильной ручкой отметил время возврата – 19:47.

Илья поднялся по лестнице, чувствуя, как воздух становится теплее с каждым пролётом, как будто он возвращался из чужой, забытой эпохи. На поверхности – вечер, редкие шаги по плитке тротуара, разговоры у входа, фонарь с дрожащим светом.

Но в груди – всё ещё гудело содержание того небольшого листка всего лишь с одной строкой, что не дала сбыться реформе. И теперь казалось, что каждое здание в городе стоит на этой строке и не знает об этом.

Когда Илья вновь оказался в архивном подземном секторе, где хранились папки под номерами от шестисот до восьмисот, он уже не спешил. Карточка с грифом "совершенно секретно" тянула за собой паутинку мыслей – но каждый новый документ становился возможностью годами забытому событию вернуть себе жизнь. Он сел за старый стол, освещённый одной лампой, и стал листать папку № 731 – ведомость, снабжённую комментариями чиновников и министерскими циркулярами.

Сначала шли обсуждения – строчки, наполненные осторожностью и тревогой. Губернаторы из разных уголков империи обменивались опасениями: "Вольности спровоцируют приток бедноты в уезды, создадут беззаконие". Помещики в своих письмах говорили: "Нельзя дать крестьянину свободу, не дав ему ремесла и средств. Иначе он станет источником недовольств и народных волнений". Но в ответ: "На уездном уровне создать крестьянские советы, выборные; при поддержке чиновников и помещиков сформировать механизмы самоуправления…"

Среди этих черновиков Илья обнаружил аккуратно написанное письмо – без шапки, без адреса, но составленное твердой рукой:

"Мы могли бы стать другим народом. Но кто осмелится стать первым, кто подпишет? Это не реформа. Это отказ от себя."

Под всем этим сокращённая подпись "М‑р А.", и дата – "12 февраля 1861". Возможно, это был кто-то из кабинета министра внутренних дел. Эта фраза резонировала особенно. Не страх перед непредсказуемым, не осторожность, а именно отказ – отказ оставить устои позади и попытаться стать иным. Илья перечитал письмо дважды, чувствуя, как слова рубят ножом все то, что было привычным.

Через несколько фрагментов мелькал текст проекта: "…ввести порядок выкупа, ставку в размере 4 % годовых, распределение земельного надела по стандартной норме…", "…отложить действие на три года в уездах, где нет инфраструктуры…", "…гарантии наёмного труда и право перемещения". В нём говорилось не только о любви к свободе, но и о серьезной подготовке, расчёте, постепенности. И этот план казался не идеей мечтателя, а неким образом детально выверенного пути с подробным планом и схемой.

Когда он перевернул очередной лист, перед глазами оказался печатный экземпляр манифеста – с официальной формулировкой от имени Императора: "Мы, имея сердце ко всем нашим подданным, сочли возможным даровать крестьянам…" И текст продолжался дальше, обязывая государство предоставить "сословные права", "возможность переезда в другие уезды", "право владения землёй". Язык был торжественно-церемониальный, но в нём ощущалось начало чего-то грандиозного. Илья прочитал практически каждую фразу – и в них почувствовал не просто речь, но силу воли и доверие, которые заслуживали внимания. Каждая строчка – маленький ключ: чтоб открыть прежний, неизвестный мир.

На обороте присутствовала пометка рукой, сделанная строгим, твердым, каллиграфическим почерком:

"Исторический черновик. Никому не показывать."

Этот штамп и эти слова оборачивали бумагу и она превращалась из исторического артефакта в живой документ. Илья сглотнул – ведь это вовсе не просто печатное шоу. Это был шанс… давно отвергнутый, но некогда близкий к свершению.