Полная версия

Поплавок из осокоря

«Браконьер проклятый, – глухо ворчал Семеныч, – мало ему Травянки, так и здесь нас, стариков, оббирает!»

Хорошее было у Вовы место, живописное, уловистое. И он как-то сросся с ним, сжился: Вова – родник, родник – Вова. Но Родником прозвали его не только по этой причине. А потому еще, что раз в месяц, видимо в тот день, когда получал Вова пенсию, напивался он совершенно безбожно и притаскивался сюда же, в Став. Только не на рыбалку, а чтобы… утопиться. Став узенький, а Вова шатается с такой амплитудой, что его заносит от одного берега к другому. И на ходу он говорит обычно: «Я своей бабе (левая сторона Става) купил часы в подарок (правая сторона). Золотые. И где-то здесь их сегодня посеял (середина). И если не найду, то (кромка родника) утоплюсь прямо сейчас. Я сейчас прямо утоплюсь. Может, кто видел часы? Верните мне часы, верните».

Рыболовы, наблюдавшие картину впервые, бросались спасать Вову, объясняли ему, что топиться из-за часов глупо, что никто их никогда не взял бы, что они поищут по всему Ставу и что, в конце концов, девушка его наверняка простит. Некоторые, бывало и так, обещали купить ему новые часы и старались увести его подальше от истонченной ледяной кромки. Завсегдатаи же ставской жизни знали наперед, чем закончится дело, и не вмешивались. Вова плакал, говорил, что «зря приехал в это болото с Сахалина», что его жизнь «упущена», доливал в крышку от термоса «Рояль», потом зачерпывал красными руками воды из лунки и плескал в спирт, выпивал все это залпом. Потом оборачивался на весь наш ставский коллектив, как бы противопоставляя себя гордо обществу: ну что, мол, хотите еще меня поспасать? И делал решительный шаг в родник. Там ему было ровно по пояс. Какое-то время он удивленно смотрел по сторонам, как будто бы не понимая, почему все еще не на дне. «Садко хренов!» – качал головой Семеныч. Вова же, тяжело вздыхая, выбирался ползком на лед – примерно с третьего-четвертого раза. И тут же, у родника, засыпал. Яшка Голубятник, или Володя Седой, или кто приходился из обитателей Става тащили его домой, вместе с ведром, пешней и термосом – к мамке.

Девушки-то у Вовы Родника никакой, конечно же, не водилось.

Сика и Бешка

Сика и Бешка – братья. Родные, само собой. Раньше, когда они были молодыми, жизнь их была довольно однообразна. Сначала Бешка, который постарше, зарезал Сику. Не до смерти, нет, всего лишь до больничной койки. Как зарезал? Да по пьяни, ясное дело. Находясь пять лет в здешней тюрьме, Бешка не вылезал из карцера, поскольку буквально затерроризировал и сокамерников, и охрану. Когда на недолгое время Бешка из карцера выходил, Сика, уже успевший поправиться, носил ему передачи – курево там, крупу, лавровый лист, чтоб добавлять в баланду, и прочее. Потом Бешка вышел. Они с Сикой помирились, решили свой братский мир обмыть как следует. И тогда уже Сика зарезал Бешку. И все повторилось: пять лет в той же тюрьме, тот же карцер, те же передачи.

Местный участковый по фамилии Петросян, когда выходил Сика, явился в барак к братьям, немного выпил с ними, чтобы они его слушали, и твердо сказал:

– Если вы еще раз, ребята, друг друга порежете, то я лично поспособствую, чтобы закрыли обоих лет на пятнадцать, и не тут, в родной тюряге, а где-нибудь подальше, на севере. Решайте сами, мое дело – предупредить.

И решили Сика с Бешкой с того самого дня, как гласит ставский фольклор, больше не резать друг друга, а заняться каким-нибудь общим делом. Летом – ловить рыбу сетями, зимой – вязать сети и мыть мотыля.

Как сойдет лед с Большого озера, соединенного со Ставом узеньким бойким ручейком, Сика и Бешка гребут на старенькой одноместной резиновой лодчонке устанавливать сети. Сетей у них много – не только для себя рыба нужна, но и на продажу. Рыба – их хлеб насущный. Под берегом, под самыми прошлогодними тростниками, примостят они сеточку мелкоячеистую – на сорожку да на окуней-красноперочек сгодится. А посередине протянут сеть крупную – на большущих икряных карасей, вылезающих из тины после долгой зимы. Постоят сеточки три-четыре денька, и братья-браконьеры выплывают проверять их. На веслах всегда Бешка – он высокий, длиннорукий, и руки у него похожи чем-то на весла, он широко улыбается почти беззубым ртом, а Сика низенький, коренастый, с маленьким, крепко сжатым ртом, с прищуренными зорко глазами, весь напружиненный, перебирает он сети короткими злыми движениями, ловко вынимая очередную рыбину из ячеи и отбрасывая ее в ведро. Петросян увидит эту картину из окошка своей конторы, которая здесь же, неподалеку от Става и озера, и переведет дух: хорошо, ребята делом заняты, чем бы, как говорится, дитя ни тешилось… Летом, в жару, приходится им проверять сети два раза на дню, чтоб рыба не пропадала, а поздней осенью, когда северо-западный («северно-западный», по-Вовиному) ветер или упрямый сиверко гонит по озеру тяжелые свинцовые волны, орудуют братья только по берегам, на середину не суются, да и нет ничего по такой волне на большой озерной воде-то, рыбка под бережок забивается. А Сика с Бешкой тут как тут: Бешка гребет, а Сика лупит специальной гремучей палкой по тростникам, заставляя линьков да карасиков выходить из предзимних убежищ. Тут их сеточки-то и поджидают. Такой лов трудоемок: вымокшие в ледяной ноябрьской воде, с красными от холодного ветра лицами, с распухшими руками выбираются братья из лодочки, прямо на плечах, чтобы не спускать лишний раз, тащат ее во дворик своего барака, пьют крепкий чай для согревания. И – на местный базарчик, сбывать улов. Пару линьков самых упитанных себе, конечно, оставят на жареху, а остальное продадут за какой-нибудь час. Вот и выручка, вот и добыток.

Зимою же Сика с Бешкой превращались в мотыльщиков. Мотыльный их мыт начинался. Мытье мотыля, хочу я сказать, это работа непростая, требующая не только силы, но и особого чувства воды. Как узнать, где под толщей льда на глубоком заиленном дне прячутся самые крупные и бойкие мотыли, за которых любой рыболов не пожалеет никаких денег, возьмет сразу три-четыре спичечных коробочки? Тут надо с озером контакт иметь, любить его надо, кормильцем своим признавать. Иначе намоешь ракушек, да гнилой травы, да кормовых мотылишек, на которых никто не позарится.

Сика с Бешкой озеро любят, контакт с ним берегут. Вот, допустим, раннее январское утро. Лед уже очень толстый, да еще снегом укрытый. Идут Сика с Бешкой по ими же протоптанной к середине тропе, обновляя следы. Когда добираются до места, Сика, пошарив по снегу глазами, говорит коротко:

– Здесь!

А Бешка, ничего не спрашивая и не споря, здоровенной тяжелой пешней выбивает во льду первоначальный круг огромного диаметра. Потом передает пешню Сике, и тот углубляется, вгрызается в неуступчивый лед, чуть сужая диаметр будущей проруби. Примерно полчаса уходит на то, чтобы прорубь была готова. От нее идет густой пар, среди белого льда она кажется неестественно темной. После пятиминутного отдыха братья вновь берутся за работу. Бешка опускает на дно длинный-предлинный шест, восьмиметровый примерно. На конце шеста прочно примощен огромного диаметра сачок с мелкой-мелкой металлической ячеей. Бешка изо всех сил, всем своим телом налегает на шест, чтобы сачок как можно глубже вкрутился в донный ил, и начинает делать круг за кругом, обходя полынью десять-пятнадцать раз, все время следя за тем, чтобы мотыльная снасть забирала-зачерпывала как можно больше донного слоя. Наконец шест медленно, осторожно, в четыре руки, поднимается на свет божий. Он полон тины, ила, старой травы. Теперь настает очередь Сики. Как это он умеет, угловатыми резкими движениями шерудится маленьким проволочным сачком в поднятом иле, а Бешка, насколько хватает сил, приподнимает огромный сак и опускает его снова в воду, чтобы тина и все лишнее уходило сквозь меленькую ячею. И когда в огромном саке остается только мотыль, Сика зачерпывает его своей ложкой-мотыльницей и перетряхивает в коробку. Нормальный улов – большая коробка с одного раза. Тогда можно сразу идти и продавать свежих рубиновых мотыликов. Но случается, что коробочка становится полна после пяти-шести подобных заходов.

Тогда еще, помню, гоняли за нетрудовые доходы или за то, что человек нигде не работает. Тунеядством это называлось. И вот, в одну из зим, на озеро явилась облава. Подкатили две милицейских машины – специально, отлавливать мотыльщиков. Сика утек, Бешка, конечно же, попался. Потом он так рассказывал об этом:

– Ну, имя там спросили и прочую хрень, родился когда, про судимости… А потом говорят: «Ты где работаешь?» Я честно отвечаю: «Как где? На мотыле?» «Где-где?» – спрашивают снова. «Да говорю же – на мотыле, мотыля мою, думаете, это легко, это еще та работенка…»

Потом подошел Петросян, выручил.

Еще мотыльных мытарей ловили так: бегут менты к середине озера, где мотыльщики мотыля моют, в ботинках бегут по снегу, а под снегом-то и вода случается, на озере часто зимой вода прибывала и из-под снега выдавливалась. Мотыльщики люди зоркие: ага, нужно прятаться! Но где? Как? И они придумали такую тактику, Сика, вернее сказать, придумал. В случае опасности нужно вплотную подходить к кучкам рыболовов и садиться рядом с ними, а лучше в самой гуще толпы, на раскладной стульчик, садиться да рукой помахивать – я, мол, рыболов-любитель. Посмотрит-посмотрит милиция: что такое? Были мотыльщики и куда-то вдруг испарились, а до рыболовного стана идти едва не полчаса по мокрому-то снегу. Махнут рукой и уезжают восвояси.

С Сикой и Бешкой всегда что-то происходило. Помимо тюрьмы, конечно.

Решили как-то Сика и Бешка побраконьерить на Волге, на коренную податься, да еще по весне: «Вот Родничок-то Вовка вчера тридцать кил со Стенки приволок, – подначивал Бешка, – а мы чем хуже?» «И то дело, – соглашался с ним Сика. – Только у нас еще и лодчонка какая-никакая имеется. Ночью и двинем».

И они двинули. Когда ставили сеть в полной темноте, их резиновый челнок черпанул воды и перевернулся. С одного боку держится за его край Сика, с другого – Бешка. Сети давно уж течняком унесло и весла тоже. Хорошо, близ берега дело происходило, доплыли братья. И вернулись домой – без лодки и без сетей. Промокшие до нитки. Зато потом приобрели новую справную лодочку и больше уже о коренной и не помышляли. Сосредоточились на Большом озере.

Начало июля. Жаркое тихое утро. Мы с Батькой ловим на озере с деревянной лодки под любимым прикормленным буем. Тут дело вот в чем. Озеро, вытянутое на пару километров и в то же время широкое, прекрасно подходило для занятий на байдарках и каноэ, каждый день проходили там шумные тренировки. А иной раз и соревнования. Даже международные. Мы близко были знакомы со старыми байдарочниками, с тренерами, и нам свободно давали деревянную лодочку, ключики от весел и все прочее, чтобы мы могли удить хоть каждый день. Озерная гладь была расчерчена рядами буйков – ориентиров для гребцов. Буйки начинались где-то посередине, как раз на местах стоянок самого крупного карася. И мы подкармливали обычно рыбу около одного какого-то буя, где была, скажем, ямка или травичка какая донная, в общем, там – где крутилась рыбка.

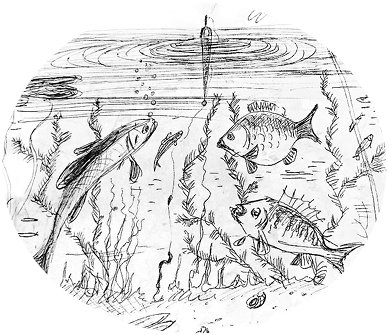

Так вот. Начало июля. Мы потихонечку подплываем под любимый наш красно-белый полосатый буй. Закидываем удочки так, чтобы поплавки едва его не касались. И терпеливо ждем поклевок крупной рыбы. Вот у меня поплавок поднимается и уходит медленно под воду – один есть. Круглый, тяжелый карась. Карасище! Он бликует золотым боком в прозрачной воде. Еще пару таких – и можно домой. Рядом же, на своем резиновом челне, который поновее и поосновательнее прежнего, суетятся Сика с Бешкой. У них сеть зацепилась за трос, держащий один из буев на месте. И так они, и сяк пытаются отцепиться – ничего не выходит. Гляжу, отцовский поплавочек тем временем тоже начал движение, шепчу: «Смотри, сейчас возьмет!» «Да вижу, вижу, – отвечает Батька. – Может, и сорожка, а может…» Тут бы ему подсечь, но и меня с отцом, и Сику с Бешкой как будто бы накрывает сверху голос, доносящийся из радиорубки, где расположился комментатор соревнований – опытный каноист и тренер по фамилии Горбачев. Он комментирует греблю обычно прямо по ходу гонки, а в перерывах включается музыка. В карасином азарте мы умудрились позабыть, что сегодня начинается какой-то международный чемпионат по гребле, а стоим-то мы на самом озерном фарватере, на самом ходу.

Горбачев говорит громко и четко – чеканно, – буквально-таки вещает на все озеро. Да и в Ставе, наверное, слыхать:

– Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня, этим прекрасным летним утром, на живописном озере Сазанка состоится пятнадцатый чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и девушек.

Потом он немного откашливается и продолжает:

– Уважаемые товарищи браконьеры! Да-да, это я к вам обращаюсь, Сика и Бешка! От организаторов международных соревнований просьба: немедленно покинуть водные дорожки, чтобы не препятствовать свободному движению соревнующихся. И по возможности отвязать свои сети от буев, так как они будут передвинуты уже к следующему заплыву.

Гляжу краем глаза на Сику с Бешкой, а у них, как на грех, все сети вокруг буев спутались, они их ножницами, ножницами отрезают. А Батька толкает меня в бок:

– Что карку-то раскрыл, сейчас и за нас возьмутся. Быстро поднимай кирпичи с кормы, а я с носа. И даем отсюда деру…

Но поздно. Голос Горбачева настигает и нас:

– Уважаемые товарищи рыбаки! В связи с началом соревнований, намеченным ровно на девять часов утра, просим вас оставить подкормленный буй и переместиться в береговую зону.

Вообще-то Горбачев постоянно комментировал все, что происходит на озере, наблюдая за озерной жизнью из своего радиогнезда. Он был настоящим голосом озера. Допустим, на тренировке кто-то из малышей сачкует, недорабатывает, сдается, видя, что все равно придет последним, Горбачев тут как тут: «Восьмая дорожка сбросила… Никогда не стать спортсменом тому, кто не борется до конца!» Или сентябрьским туманным утречком поднимает кто-то из местных здоровенный паук, заплыв на своей лодке на середину, в самую яму, и в пауке трепещет десятка три хороших плотвиц. Горбачев и это прокомментирует: «А! Вот она где ночевала!» Или переплывает со стороны магазина баба Тося с бидончиком молока на носу лодочки, Горбачеву и до этого события есть дело: «Почем нынче брала, баба Тося?» «По пятьдесят!» – машет она рукой в сторону голоса, доносящегося из озерного утреннего тумана. «Стыд совсем потеряли! – отзывается голос. – Спекулянты!»

А весной, в начале мая, звучит над озером такой вопрос обязательно: «Дядя Петя, редисочка поспела?» «А то нет! – весело хвалится с мостков стоящей на берегу хибары редисочник дядя Петя, привязывая плоскодонку. – Хорошая, ядреная!» «Подчаль после тренировок ко мне сюда, я у тебя возьму несколько пучков, первую окрошку собираюсь сделать».

Но в этот раз голос озера превзошел сам себя.

Мы плывем, почему-то красные со стыда, под тростники, подальше от любопытных глаз, трибунки-то, в начале озера, пестреют зрителями, тут и зарубежные журналисты, и просто известные в спорте люди. И вдруг Горбачев вновь обращается к нам:

– Специальное добавочное объявление для рыбаков. Старт международных соревнований переносится на десять часов тридцать минут, поэтому вы можете снова пришвартоваться к своему любимому буйку и половить карасей. Счастливой рыбалки!

Такое могло быть только в России тех лет.

Такое могло быть только на Мостотряде.

О Былинкине и Большом озере

* * *…На рыбалку мы с отцом собираемся не очень-то рано. Осеннее мглистое солнышко уже потихонечку поднимается над Волгой, а я все еще перепроверяю рыбацкий наш скарб – удочки, снасти, подкормка, насадка, термос… Да, еще косточки для мостотрядовских собак. Наконец мы выходим из дому и как раз поспеваем к девятому троллейбусу. Его открытый синий цвет как бы приглашает к поездке через Волгу. Вот и горбящийся, усталый мост, с его пролетами и быками, пыльной дорожной одеждой, фонарными столбами и бордюрами. Старина вздыхает, держа на плечах грузные машины и легковесных пешеходов. Он как будто бы великан, стоящий на самом фарватере по колено. Многое видел, многое помнит. И ты говоришь ему мысленно несколько слов. И он отвечает тебе – ровным мостовым гулом. Чайка залетает в самый высокий пролет с юга, а вылетает с севера. И даже оставаясь позади, мост все еще держит тебя, все еще соединяет в тебе что-то. Вот и наша остановка – Мостотряд. Идем улицей Тургенева, мимо «Тридцать второго» магазинчика, у крыльца которого раскладывают здешние товарки свои лесо-огородно-водные дары. Из обязательной сезонной программы – ведерочко подберезовиков, горка трескающихся от спелости помидоров и сладких перцев да кукан вяленой, просвечивающей на солнце волжской плотвы. «Привет рыбакам, – машет рукой одна из них. – Рыбки не желаете? А то бы купили – и домой можно ехать!» Отец всегда здоровается и отвечает: «Нет, порыбачим, а на обратном пути помидорок возьмем. Оставите?» Конечно, оставят. Мы проходим этим маршрутом не год и не два, и нас знают все местные, и диалог звучит примерно всегда один и тот же. Все в Мостотряде повторяется, закольцовывается. И самые обыкновенные, кажется, торговки похожи здесь чем-то на проводников – только минуя их, можно попасть на улицу Короткую, а после уж – на берег озера…

* * *Даже не знаю, как это вышло, но несколько лет своей жизни я провел на Большом озере. Мы с Батькой. Его называли по-разному – кто Сазанкой, кто Тинь-Зинем, кто Лесным. А мы говорили просто: Большое озеро. Или еще короче: Озеро.

– Ну как, – спрашивал отец, прикидывая силу и направление ветра. – На Озере с якорей не снесет нас?

– Удержимся, – отвечал я обычно. – Добавим по кирпичу с каждого борта – и нормально.

Лодка, о которой уж поминалось, на Большом озере появилась у нас с Батькой не сразу. Прежде мы маялись по берегам – топким, комариным, зарастающим камышами. И с завистью смотрели на синюю рябь открытой широкой воды, где плескалась рыба. «Вот бы лодочку здесь раздобыть, на лодке – совсем другой коленкор, и удобно, и хорошо, и ни от кого не зависишь, и подветренную сторону всегда выбрать можешь», – снова и снова повторял отец свою лодочную мантру.

* * *…Несколько долгих шагов по Короткой – и вот он, родной наш дом на озерном берегу, где нас любят и ждут. Это целое двухэтажное здание. В нашем представлении – сказочный дворец, за которым начинается рай. Двери, лестница наверх, кандейка, где обитаются сторожа, подсвеченная загадочным тусклым светом, большие окна. Глянешь в окно – видна озерная вода. Каждый день она разная. И сторожа меняются каждый день. Их четверо: Петр Пантелеймонович, Нинка хромая, Верка и Люба. Для нас каждый из них – хранитель священной озерной чаши, каждый – со своим характером, со своим неповторным фольклорно-мифологическим колоритом. Фамилия Петра Пантелеймоновича – Володарский. Он говорит быстро и негромко, по-северному окая. Он работал здесь с начала начал, и в камышах спрятана его тяжелая металлическая шлюпка, пригнанная сюда еще в ту далекую пору, когда озеро соединялось с Волгой. Нинка хромая костерит власть, она бранится так ловко, что и слово невозможно вместить в ее ругательные тирады. («Остановили меня в форме какие-то, спрашивают: „Что в сумке?“ Я: „А то вы не знаете что! Золото, бриллианты, так вас растак…“») Люба – самая добрая, приветливая и тихая. Верка – самая разбитная. Кто сегодня дежурит? Чья очередь? Кажется, Верка должна бы? Так и есть. Она. Весело подмигивает нам, встречая: «Сметану я уж заготовила, так что карасей ждем-с! Сейчас они жирненькие стали, на сковородочку так и просятся. А вот и весла ваши, у меня в кандейке ночевали. Можно сказать, спала с вашими веслами! Я их прятать не стала, знаю, что придете. Ну, ни хвоста ни чешуи!» У Верки рядышком, на краешке леса, домик с огородом, и она выкраивает при возможности часик утром или вечером – чтоб сбегать домой, глянуть на грядки, полить… Так что застать ее – удача. Но сегодня все срастается. Пока отец берет весла и о чем-то беседует с Веркой, я сгребаю все наши рыбацкие шаболы[10] и, открыв тяжелую скрипучую дверь, тащу удочки и прочее к мосткам. Под мостками, в илистом дне, спрятаны универсальные наши якоря – специально подготовленные и оборудованные кирпичи. Четыре штуки. И пятый запасной. Каждый кирпич аккуратно продырявлен ровно посередине, чтобы сподручнее было продевать сквозь него прочную веревку. Вода за ночь чуть поднялась, в Большом озере уровень каждый день меняется, хоть на пять сантиметров, а все равно заметно. И кирпичи достать становится труднее. (Говорил же Батька вчера: «Что ты их так далеко от берега топишь, других таких мы не найдем, учти!») Я ложусь на мостки, закатываю рукава ветровки и опускаю руку в прозрачную, отстоявшуюся к сентябрю озерную воду. И вода не просто обтекает мою ладонь, а сжимает ее – нежно-нежно. И я завороженно смотрю, как на фоне моей ладони играют мальки, деловито барражирует жук-плавунец, как оставляет на ней тень какая-то подводная елочка.

С мостками история отдельная. Из старых досок они, совсем из старых. Однажды поздней осенью, когда наловили мы на живца полное ведро отличных окуней, шел я по мосточкам тем к берегу и ведро с рыбой тащил да удочки, а на самой шаткой, зыбкой досочке остановился – нос у меня зачесался, что ли. Отец уж на берегу, с веслами, что встал, говорит, что ворон считаешь – сейчас завалишься! Нет, отвечаю, я легонько. И тут же треск такой неприятный пошел, а я в воде ледяной оказался. И окуни самые упитанные и горбатые из ведра – прыг в воду, прыг. Отец даже не нашелся, что сказать на такую «несручность». Нога-то потом целую неделю болела. «Травма на производстве, бывает», – улыбнулся, узнав о случившемся, Былинкин. Но мостки не поправил. Что за Былинкин такой? О, Былинкин! Сейчас, через пару минут и до него доберемся.

Наконец, кирпичи извлекаются на свет божий. Их успели облепить крошечные улитки, и я не спеша снимаю каждую улиточку и возвращаю в озерное лоно. «Я уж рябины набрал и весла принес, а ты все лодку не открыл, – слышится отцовский голос. – На что ты там загляделся? Улиток собираешь? Или опять мостки проломил?»

Ну так вот. Повторял, повторял Батька лодочное заклинание, и лодка у нас, как вы уж поняли, появилась. Настоящая, устойчивая, со стланями[11] и прекрасными веслами, с носом, кормой и серединным сиденьем. Не сама появилась, понятное дело, а по случаю, по счастливому стечению обстоятельств.

На Большое озеро мы всегда ходили вдоль спортивной базы, где тренировались байдарочники. Однажды, после неудачного утра, просидев в топких тростниках несколько часов и выудив пять красноперок и одного худенького, какого-то блеклого карасика, мы брели с папой мимо знакомых ворот двухэтажного здания с огромными, заметными издалека буквами – «Лимпия». У ворот нас окликнул высокий, загорелый человек в клетчатой рубашке, запыленных джинсах и безнадежно – навсегда – перепачканных краской кедах. Мужчина протянул отцу широкую, по виду шершавую ладонь и приветливо улыбнулся, будто извиняясь за что-то:

– Меня Виктором зовут, Былинкиным. Я тут работаю. Когда шоферю́, когда малярю́, когда токарю́. А когда и пью. Вишь бетонный блок, ну там, на самом берегу? Это я его спроворил нынче. Ухетался до чертиков. Один, понимаешь, один дело-то провернул. А на бутылек не хватает…

Батька слушал, слушал и вытащил из кармана какую-то невеликую совсем, скомканную деньгу. «Так нормально? Хватит? А остальное – до дому доехать». Наш новый знакомый весь как будто засветился: «Хва, хва! Спасибыч! То, что нужно. Тебя как звать-то? Владимир Иваныч? Ясненько! А с тобой, значит, Ванек. Все, теперь что нужно – ко мне обращайтесь. Прям на Лимпию заходите и спрашивайте Виктора Былинкина, меня там каждая собака знает. Почему Лимпия? Да я, когда буквы примащивал, забыл поначалу „О“ присобачить. Так до сих пор и не прибил. А что? Хорошо – Лимпия!»

Отец не растерялся и спросил о лодке.

– Да какие тут могут быть вопросы? – Былинкин так широко развел в стороны руки, что едва ли не достал до противоположного берега. – Без проблем все сейчас устроим. Пошли к Директору, он у нас прижимистый, но добрый и меня уважает. Я ему машину три дня как всего на колеса поставил. Он свой человек. Пошли!

И мы пошли. Вместе с Былинкиным. На «Лимпию». К самому Директору.

Директор как раз стоял около эллинга, беседуя о чем-то с одним из тренеров.

– Вот, – радостно закричал Былинкин. – Рыбаков привел.

– Зачем? – не дожидаясь дальнейших разъяснений, спросил Директор.

– Так ведь… они того… без лодки…

– Ну и что?

– Как что? Мне помогли… ну… душевные они…

– Понятно, понятно… – Директор посмотрел на нас еще холоднее и как-то снизу вверх. – Значит, персонал спаиваем?

Нужно было срочно что-то делать. И в разговор вступил Батька:

– Мы не бесплатно, если возможно, будем брать лодочку на прокат.

– Нет, – задумчиво произнес Директор, глядя поверх наших с папой кепок. – Не надо никаких денег.