Полная версия

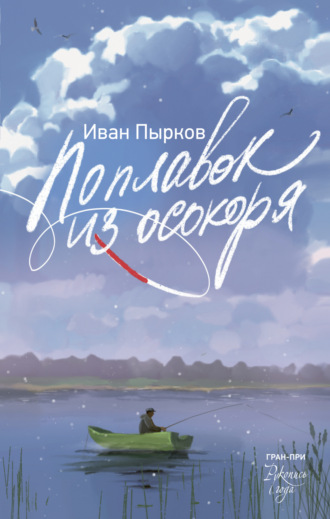

Поплавок из осокоря

Батька подолгу, с присказками-прибаутками, варил и разбирал рыбешку от костей домашним животным. Никому другому не доверял столь ответственного дела. Он надевал привязанные к толстой рыболовной леске очки. Очков имелось несколько – «для дальнего и ближнего боя», как любил сказать папа. Обычно, кроме самых жарких дней, на нем была ватнушка, а на голове – вязаная шапочка. Вокруг собирались коты, ждущие особенно вкусный кусочек. И отец неспешно рассказывал им что-то, иногда просто-таки вещал, пока они когтили его подоконник и нервно перемяукивались.

И разве что-то есть в том удивительное, что теперь и я, прежде чем покормить хвостатую нашу «охоту», обращаюсь ко всем и к каждому хвосту персонально с напутственными речами…

Да, как же я забыл, Батькин оконный плацдарм украшался луговыми цветами в банках. Он самый, боготворимый им подмаренник! Летом живой, зимой – засушенный. Мы с Таточкой специально приносили яично-желтые духмяные букеты из летних походов и называли это «собрать для Батьки ботанику».

«Ботанике» отец радовался, распознавал среди донника, ромашек и клевера любимый свой со времен заливных озер медонос. И пойманную нами рыбу рассматривал внимательно-ревностно: «Эту на ушицу, эту котятам…»

Когда был в духе, просил:

– А вот этого подлещика мне поджарьте.

Если же мы приносили грибы, пусть и самые хорошие, то отрезал коротко: «Сатанинские. Немедленная смерть». И добавлял снисходительно: «Ну как хотите». Он считал, что рыбак должен заниматься рыбалкой, а не баловством. Настоящим знатоком грибов отец признавал только свою маму, бабу Катю, стало быть. И – в давнее еще время – всецело доверял лишь ее грибной эрудиции. Что дед Иван принес с волжских островов, а баба Катя разобрала – сомнениям не подвергалось. Умел отец и сам заниматься грибами. Как никто другой тщательно и обстоятельно. Промывал во многих водах, под каждую шляпку заглядывал. Больше ни на кого в грибном деле никогда не полагался. Я успел застать Батьку-грибника, на Генерале мы, бывало, заезжали и в березняки, и в дубравы. Но постепенно, с годами, папа мой все чаще только рассказывал о старых лесах, полных чистыми – «настоящими» – подберезовиками и боровиками…

Или еще так бывало. Дождется меня Батька с работы, как бы поздно я ни вернулся, покачает головой критически, какой бы новостью я ни похвалился, и тогда уж только оставит свой пост у окна, пойдет тихонечко подремать.

У последнего Батькиного бастиона имелось и еще одно стратегическое предназначение. Это был действительно пост, наблюдательный пункт. Я таким отца и запомнил: вот он сидит в летний жаркий полдень перед открытым окошком, перед ним несколько исписанных карандашом листов, он наблюдает за небом, смотрит внимательно вдаль, потому что вот-вот должна прилететь Курица. Так мы звали потрясающе красивого рыжего голубя, прилетавшего откуда-то каждый день к нам на балкон в течение долгого времени и буквально с Батькой породнившегося.

Батька считал Курицу необыкновенно умной. Связывал ее посещения со знаками судьбы. И полагал, что прилетает она к нему на балкон через Волгу, с Большого озера, о котором пойдет речь дальше.

Ни одна новость, ни одно событие не могло перевесить на вселенских весах для Батьки явление Курицы.

Если Курица иной раз не являлась, то Батька был мрачнее тучи. А если навещала его, то он радовался, что ребенок.

Курица появлялась откуда-то свысока, прямо из кучевых облаков. И вот папа всматривается, всматривается, а потом вдруг громко так говорит: «Курица летит! Нэля, Ваня, Наташа – Курица летит!»

И идет, опираясь на палочку – колено бамбукового удилища, – на балкон, чтобы покормить любимую птицу, чтобы сказать ей то, что уже не хотел или не мог говорить никому другому…

* * *– А ты видел, как исчезли заливные озера? – спросил я однажды, в самый разгар сборов на завтрашнюю рыбалку, когда Батька с особенным вдохновением рассказывал о былом времени. И сам испугался своего вопроса, прозвучавшего как будто откуда-то со дна, из-под толщи воды.

Отец осекся. Задумался. Огляделся, точно бы отыскивая глазами синюю даль.

– Да очень просто, – как-то буднично, не похоже на самого себя ответил отец. – Наступила весна, Волга, как всегда, разлилась, все озера соединились в огромное зеркало, а в июне берега их не обозначились, вода не отступила. И многие люди все лето приходили на Венец и поглядывали в сторону симбирской поймы: а вдруг чудо случится, и изумрудные берега озер засияют, и засинеют сами озера? Но чуда не случилось.

Я тогда служил в армии, на границе, на реке Буг, а думал все об озерах, о Волге и воложках[4]. И мне как раз дали отпуск на десять дней. Приехал домой, и первым делом на озера. А озер-то нет, и воложки малой нет, и домика бакенщика нет, и избушки лесничего, в честь внучки которого назвали одно из озер Наташкиным – тоже. Одни волны серые, грустные. А горожане только и показывают друг другу: там стадо паслось, там землянки были ухетаны, там шиповник собирали по осени. А вон там и там острова наши где-то – Попов, Середыш…

– А твои друзья, Виха, Доган?

– Про Догана другой раз расскажу, мы с ним в одном техникуме учились. Ну а Виха начал работать на заводе, был токарем превосходным, часто приходил к нам в гости. Но сколько бы я ни звал его на летнюю рыбалку, он только ругался и махал рукой: «Как можно говорить о какой-то рыбалке, если поплавок от волны клонится, кругом течение и муть? Нет уж, если не стало родных моих зеркальных озер пойменных, не стало, значит, и меня как летнего рыболова. Ни за что не закину удочку в это безобразие. Зато зимой – другое дело. Передо мной луночка – маленькое тихое озеро. И никого на его берегу. Будто окошко в лето, будто окошко в детство. Такая рыбалка еще сойдет».

– Мы с ним, – продолжал отец, – ловили зимой на реке Черемшан, и каждый раз он называл лунку маленьким озером. А летом в сторону Волги вообще не смотрел. Жаль, умер рано.

Теперь-то я догадываюсь, что папины друзья вряд ли изъяснялись столь красиво. Они, наверное, могли что-то подобное чувствовать, а Батька уж проговаривал, договаривал за них…

Тут слышался голос мамы из другой комнаты: «Опять ты забиваешь голову ребенку Вихами и Доганами, а у него по алгебре двойка и тройка, и контрольная полугодовая скоро».

А потом, чуть изменив голос: «Да, заходил к нам такой чудак, добрый, видимо, человек, и очень несчастный. И что ни слово – то о заливных озерах, о пойме. Странное имя – Виха…»

* * *Как сказалось уж, из одного города на Волге мы перебрались в другой. И мечта Батьки сбылась: мы с ним рыбачили, бывало, дни, недели, а то и месяцы напролет. И зимой, и летом. И в тихих заводях, и на бурном фарватере. Мы проходили самыми узенькими январскими тропинками, мы попадали в самые отчаянные июньские грозы, мы исчезали на лодке в утреннем тумане. Мы вообще исчезали для всего остального мира, когда оказывались на воде. И когда Батька уставал, я, как мама и предрекала, тащил его на рыбалку. Мы полюбили Большое озеро, в которое впадала маленькая речка, называющаяся Ставом. Здесь, на маленьком, узеньком Ставу, заросшем старыми белоствольными осокорями, как и на широком озере, впрочем, ждали нас встречи с людьми. Жаль было бы этих людей позабыть навсегда, потерять их живые голоса. Ну так, значит, и договорю за них, как Батька за своих друзей договаривал.

Пускай из приглушенной темноты, пускай и нечаянно увиденные сквозь время рассеянным близоруким моим сегодняшним взглядом, многое допридумывающим, пусть неверным озерным отражением – но все-таки дрогнут, шевельнутся их силуэты.

* * *– Опять ты забиваешь ребенку голову…

Мама смолкала как бы на полуслове, и отец смолкал и принимался снова разбирать свои рыболовные коробочки и испытывать чудесные поплавки – самых разнообразных расцветок и форм.

Только осокоревого среди них пока еще не было.

Николай Семенович

С грохотом, с бранными приговорками-присказками, весь в снежной пыли скатывается вниз главный рыболов-зимник всего Става – Николай Семенович. На нем полурасстегнутая ватнушка, сбитая набок ушанка, валенки без калош, в руках разложенный ледобур и помятое ведро, из которого выглядывают тоненькие подсечки зимних удочек. Кивочки на удочках самодельные, из лавсана, с красными крошечными петельками для лески и для сигнала клева. Николай Семенович весь такой – будто нарисованный одновременно и грубыми, размашистыми мазками, и аккуратно-изящными, неуловимыми почти касаниями. Противоречивый. Не поддающийся обыденной логике. Весь он расхлябанный, неопрятный, и очки перекошены на нем, и нос картошкой, и лоб щербатый. А глаза-то – с живинкой, с тонкой хитрецой. На ледобуре его краска почти везде пооббилась, зато ножи ледобура – сверкают на искрящемся сквозь снежок зимнем солнышке, и не в солнышке тут дело, а в том, что заводской они правки. Попадет Семеныч на корягу, вбурится в тростники или ил, когда за окушками горбатыми в самую береговую бочажину проберется, обматерит весь Став и всех его обитателей и – прямиком к другу своему, что на заводе работает. И готово – вечером того же дня с новыми силами и с обновленными ножами сверлит наш хитрый рыболов лунку за лункой. Сверлит и покряхтывает довольно. Иные с ножами мучаются по неделе, шлифуют их наждачком да правят напильником, или покупают новые, или обходятся старыми, притупленными. Но никто не попросит Семеныча поспособствовать и «чужие» ледобуры заточить заводским манером. Пробовали уже. Обожглись. Такую тираду выдал Николай Семенович – о лени, о том, что самим пора нужными друзьями обзаводиться, о риске процесса (станок, мол, может сломаться, а ему потом отвечать), о кабаньем здоровье просящих («Я-то старик немощный, а вам, здоровякам, не совестно ли побираться?»), – что охотников больше не нашлось обращаться к нему за подмогой. Зато сам-то он не стесняется, у самого – полны карманы папирос в ватнике, а все ж при любом удобном случае попросит: «О, да у тебя генеральская, дай парочкуна разжив!» А у Батьки обычно спрашивал: «Сигаретой не богат, Владимир Иванович?» Как тут откажешь. Чиркнет спичкой, прикрывая огонек загрубевшей ладонью, коротко бросит вправо и влево завидущий приметчивый взгляд и затянется победоносно. Дармовое-то – дареное – курево слаще!

Или такой пример. Навострился кто-то из местных паять мормышки уловистые, формы необыкновенной, маленькие и тяжелые одновременно. У всех – по одной, потому как дорого. У Семеныча – десяток имеется. И даром. «Ну ты и навыпрашивал!» – восклицает Яшка, заглядывая в заветную Семенычеву коробочку. «Не навыпрашвал, – качает головой Семеныч, – а навымаливал. Намоленные мормышечки-то у меня, стало быть».

Семеныч – вообще мастер изустных челобитных. Бывает, тянет кто-то из местных сетчонку из специально прорубленной наискось проруби, трудится, весь в пару на морозе, пальцы намокшие красные крючатся, но зато рыбка попавшаяся радует душу – тут и щучка, и сазанчик, и окунь-горбыль. Семеныч до поры только косится на браконьерство, завидует улову молча, но как только округлый оранжевоперый окунище растопыривается на снегу – не выдерживает. Решительно идет к сетевику Лехе. Фамилия у Лехи – Горохов. Все зовут, конечно, Горохом.

– Слышь, Лешенька, – издали начинает Семеныч, – хороший окунек-то, а?

– Рыбы не дам, и не клянчи! Да и сам видишь – улов штучный, а мороки – по самое не хочу. Промерз весь!

– Окунь-то красавец, – продолжает, будто не слыша Леху, Семеныч. – Королевский окунь-то!

– Так, дед, иди к удочкам, такого же выудишь.

– Выудишь тут с вами, – меняет тон Семеныч, – где ни бурю, везде сетки Гороховы, весь Став Горох перегородил, ирод!

– Чего? – возмущается Леха. – Да я…

– Да ты, ты, – убаюкивающе воркует дипломатичный Семеныч. – Да ты только представь: прихожу я сегодня вечером домой, а из ведра хвост окуневый помахивает. Бабка ахнет, охнет, рыбку почистит, ухи наварит, икры нажарит, и сама угостится, и мне даст…

(Семеныч прямо как Генерал когда-то вещает, один в один, только генеральские монологи звучали ради красного словца перво-наперво, а потом уж добычи для, Семенычевы же спичи – расчетливая манипуляция окружающими.)

Перепалку Семеныча и Лехи внимательно слушают мужики. Последние слова заглушаются их дружным хохотом.

– Ну если бабка даст, то пусть забирает своего окуня. Лех, не жадничай, еще надыбаешь.

– Ладно, – соглашается сетевик, – но это в последний раз. Так никакой рыбы не напасешься…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Кружок – плавучая рыболовная снасть для ловли хищной рыбы в форме круга, с одной стороны белого, с другой – красного. При поклевке кружок переворачивается красной стороной вверх, как говорят рыболовы – «загорается».

2

Утюгами на Волге иногда называют буксиры-толкачи.

3

Зимний замор рыбы происходит от нехватки кислорода в закрытых водоемах, особенно в озерах. Чтобы избежать заморов, делают огромные проруби, чтобы рыба «дышала».

4

Воложка – узкое ответвление реки, нередко с песчаными берегами и сильным течением. До образования водохранилищ воложки изобиловали стерлядью.