Полная версия

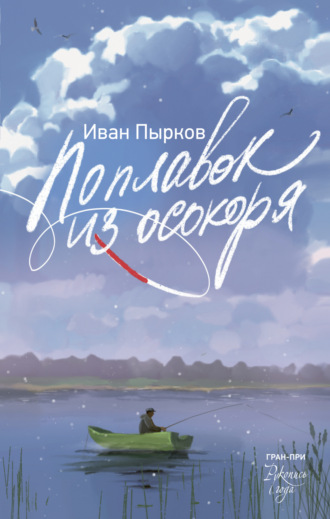

Поплавок из осокоря

И неожиданно спросил:

– А краску быстросохнущую – тройку банок – притащите?

– Да завтра же! – в три голоса ответили мы с отцом и Былинкиным.

– И олифу?

– Само собой.

– И пяток замков с цепочками, а то у нас все лодки незакрытыми болтаются, на честном слове и одном весле.

– Будет сделано.

Директор перевел взгляд на своего собеседника-тренера, которым оказался как раз Горбачев.

– Есть у нас пробитая лодочка списанная?

– Да вон, в эллинге гниет.

– Значит, станет теперь она рыбацкой. Былинкин ее починит, залатает, покроет грунтом, покрасит, поставит на замочек. А ключи будут у тренеров и у… – Директор посмотрел на нас с Батькой, небритых, немного сгорбленных от усталости и жары, в запачканных рыбной слизью ветровках, в видавших виды кепочках. И, подобрав нужное слово, завершил речь верным определением: – у Дедов.

Так появилась у нас своя лодка на Большом озере. И так обрели мы среди спортсменов и тренеров меткое, хотя и совсем не отвечающее, моему, во всяком случае, возрасту, прозвище – Деды.

Рыбачим, помню, на середине Озера, вьякорились в донную тину, склонились над удочками, а кругом ребята тренируются, проносятся мимо нас на байдарках. Горбачев, следящий за младшей группой, дает спортсменам задание со своего радиопоста:

– Делаем заплыв по второй, третьей, пятой, седьмой и девятой воде. Стартуем от «Лимпии», финишируем прямо напротив Дедов. Как и вчера. Постоянство – важная штука.

То есть мы со временем стали частью Озера, его неотъемлемой ландшафтной особенностью. А может быть, вся жизнь человеческая есть просто точка отсчета на воде?

Другой тренер журил, бывало, ленивых учеников:

– Сегодня вы совсем сонные, мало, что ли, каши ели на завтрак? И что вы все время горбитесь в байдарках? Прямее спину держите! А то станете такими же сгорбленными, как вон та коряга на той стороне. Или как Деды!

* * *…И вот мы оказываемся на воде, и я взмахиваю веслами. Батька сидит на носу – он всегда, на всех наших лодках, занимал почему-то это не очень-то удобное, узковатое место. Он не просто сидит – готовит рябиновый чай, выжимая прямо в термос начинающие краснеть сочные ягоды. Вкусно получалось. Горьковато, но вкусно! Отец готовит морс на носу, а я, как обычно, на веслах. После, когда мы приплывем на место, настанет время переместиться мне на корму и оттуда рыбачить. Я гребу совершенно бесшумно, синие лопасти тихо опускаются в воду, уключины размеренно поскрипывают. Я зачерпываю ладонью воды и поливаю уключины – скрип стихает. Теперь мы движемся как будто бы в невесомости. Ночь была холодной, и до сих пор над водой остается легкий туманец. В весельном водовороте высвечивается порой березовый или осокоревый лист. Сегодня тихо. Можно рыбачить на любом месте. Но какое выбрать?

В Большом озере было много рыбы. Но поймать ее составляло трудную задачу. Помимо лодки, хорошо отлаженных удочек, легкой и ароматной прикормки, нужно было знать точно – где ловить, представлять донный рельеф. У нас с Батькой вся озерная площадь делилась на воображаемые квадраты: «Начало», «Бухта Володарского», «У Локомотива», «Под деревьями», «У полосатого буйка», «Нулевое»… Каждое место имело свою историю. Начало – значит начало Озера, здесь близко проходила дорога, и мы приплывали сюда нечасто, в крайних только случаях, если северный ветер расходился не на шутку. У Локомотива – значит напротив гребной спортивной базы с созвучным названием. Хорошее место, доброе. Травяное мелководье заканчивается обрывчиком, где всегда берет добрая, крупненькая рыбка. Бухта Володарского называлась так благодаря лодке Петра Пантелеймоновича, о которой уже шла речь. В бухте Володарского всегда можно было укрыться от ветра и волны, остудиться в береговой тени, поскольку над бухточкой этой росли исполинские осокори. А этимология Нулевого места восходит к Виктору Былинкину и его причудам. Он однажды говорит нам с отцом: «У вас удочки, друзья, такие тонкие и гибкие, а у меня – простые, нулевые. И рыбачу я на Нулевом. Показать?» И Виктор запрыгнул к нам в лодку, показал, куда грести, и когда мы были на месте, около ввинченной им же, Былинкиным, в тинное дно странной железяки, похожей на какой-то марсианский гимнастический снаряд, Виктор ловким движением достал из воды привязанную к железке веревку. Вскоре со дна, в тине и водорослях, явилась миру огромная продырявленная железная бочка, открытая с двух сторон. В бочке плавало несколько черных сухарей и отчаянно бились довольно увесистые линьки. «Вот моя нулевая удочка и мое Нулевое место! – радовался Былинкин. – Никогда не подводят».

Виктор Былинкин – человек былинный, персонаж сказочный. Высоченный, нескладный, с ладонями как лопаты, с улыбкой – шире арбузной здоровенной корки. Захочет – гвоздь руками согнет. Любую грубую работенку смастачит. А захочет – тоненькой кисточкой нос у лодки подкрасит, чтоб «спешней плыть было», и за какие-нибудь пару часов, болтая с Веркой, корзинку сплетет из ивняка, из гибчайших талов приозерных: не корзинку – чудо. Легкая, прочная, возьмешь ее – рука поет. Рыбу сложишь – будет свежей хоть сутки. Былинкин делал – волшебник. Скамеечку под абрикосом, в теньке – пожалуйста. Новую дверь – пожалуйста. И все почти что задарма, просто так, от души. А душа-то – широкая! Ну а захочет – застопорит работу, отлынит от нее в свои закуты, отмахнется. И никакой Директор ему не указ.

Виктор Былинкин человек свободный. И ко всему причастный. Не стал править мостки по какому-то своему, внутреннему разумению – и история с моим провалом вышла. Не захотел прибивать букву – изменил летопись целой спортивной базы, где Международные старты случаются! Вот вам и «Лимпия».

Но бог с ними, с Былинкинскими былинными подвигами и линьками. Мы были нацелены на другую рыбу – караулили все чаще на середине крупных донных карасей. Караси у нас подразделялись на «гигантских», «порционных» и «сторожевых». Последних, чуть больше ладони, мы отдавали либо Былинкину, чему он был всегда несказанно рад, либо сторожам – той же Любе, или Нинке хромой, очень в действительности доброй и славной, или Верке. Вот почему заводила она веселый свой разговор про сметану да про хвост с чешуей. Мы, когда возвращались домой, еще к остановке не успевали подойти, а нас настигал доносимый с «Лимпии» ветерком дух жаренных в сметане карасиков.

* * *…Да, сегодня тихо. Озеро лежит. И мы останавливаемся на самом, пожалуй, загадочном месте – Под деревьями. Деревья – это ориентир. Нужно было поставить лодку так, чтобы забрасывать удочки в отражения деревьев. Смотришь и на поплавок, и на древесные ветви, слегка подрагивающие на воде. Под деревьями брали самые крупные караси, хотя случались и бесклевные дни. С хорошей рыбой всегда так – то густо, то пусто. Уж как получится. «Ну что, я бросил кирпичи, – смотрит на меня отец. – А ты?» Понимаете, чтобы лодка держалась на воде строго параллельно берегу, необходимо было якориться синхронно, иначе весь день тебя будет мотать на ослабевающих, не натянутых до предела веревках. «Я тоже, – отвечаю. – Готово! Теперь закармливаем». После подкормки – пареного жмыха, сдобренного перетертыми калеными семечками, – начинается время ожиданий. Первые поклевки все равно случатся – если случатся, наверное никогда не знаешь! – не раньше чем через час, и отец делает карандашные наброски для будущих пейзажей, а я наливаю в крышку от термоса рябиновый чаек, чтобы чуток подостыл.

Лодка, она ко многому обязывает, требует постоянства. А мы с Батькой любили, как говорилось уж, постоянные величины.

Не побывал два-три дня на рыбалке, не навестил свою лодочку на Озере – и уже не по себе становится. Как она там, не пробилась ли, не потонула от ливня, не заржавел ли замочек? Не вытащил ли кто из-под мостков наши универсальные якоря – продырявленные Былинкиным кирпичи? Не погреб на лодке – и на душе как-то тяжело. И начали мы рыбачить на Озере каждый день. Я учился в аспирантуре и не очень-то обременял себя походами на кафедру или к научному руководителю, так что время с отцом у нас было. Не скажу, что свободное время. Потому что рыбалка, постоянная сосредоточенная рыбалка, чем-то похожа на работу. Жара ли тридцатипятиградусная нависает над водой, северный ветер ли гонит волну, листвой ли осенней засыпается озерная гладь, льдинки ли первые завязываются – мы на своем посту, на своем месте, в лодке. А уж если пропустим денек-другой, то Былинкин, поднимаясь со сколоченной им же скамеечки под абрикосом, встречает нас упреком:

– Травмы на производстве в этот раз не было. Так что записываю прогул, и выговор вам строгий, выговор.

На зиму мы вместе с Былинкиным убирали лодку в теплый эллинг, и когда приходили на Озеро порыбачить по льду, обязательно наведывались на «Лимпию», разыскивали Былинкина, и если он не был пьяным, то открывал эллинг и показывал нам нашу лодочку-кормилицу.

– Вот она, никуда не делась, отдыхает. В апреле подкрасим – и на воду!

И среди суровой зимы нам становилось от таких слов теплее и радостней.

* * *…Озеро постепенно затягивает нас в свой убаюкивающий, размеренный мир, где каждый на своем месте, где у каждого деревца, у каждой камышинки имеется особенное предназначение. Все, оставленное в городе, забывается как сон, теряет смысл, исчезает. Только озерная вода, только чайки, только поплавки и отражения имеют значение. Несколько часов на Большом озере превращаются в вечность, и тебе кажется, что и Былинкин, и Верка, и Володарский, и Нинка хромая – они навсегда, и навсегда – былинкинская скамейка у входа, сторожевая кандейка, и лестница, и мостки, и рябина, и лодка. И старина мост, и чайка, ныряющая в мостовую арку. В лодке ты чувствуешь себя бессмертным. Раз за разом перезакидываешь удочку в прогалы между кучевыми облаками и отражениями дерев и не мыслишь даже, что может закончиться когда-нибудь он, такой прекрасный, просторный день.

Иногда, впрочем, озерная упорядоченная жизнь обрушивалась. Происходило это раза два-три в год, когда доносились до «Лимпии» слухи о предстоящем визите какого-нибудь местного чиновника, инспектора или даже заместителя первого заместителя – на федеральном, не дай бог, уровне. Директор ходил сам не свой, вся его степенность куда-то пропадала, и он направо и налево метал грозные взгляды и распоряжения. Нелепые, бессмысленные и совершенно бесполезные. Видит, скажем, брошенный во дворе окурок и кричит Нинке хромой, которая, как назло, в этот день дежурит:

– Почему двор не убран? Немедленно подмести!

Нинка хватает метлу и ковыляет к окурку, попутно понося на чем свет стоит и окурок, и инспектора, и директора, и все федеральные власти вместе взятые. Да и то правда – разве спасешься от федеральной проверки или чиновной немилости жидкой и кривоватой Нинкиной метлой? Но Директор того не понимает в запале. Он уже ревет на Былинкина, не ко времени попавшегося ему на глаза:

– Чем это от тебя несет? И что это за рванье на тебе? Ты что, пил сегодня, прямо на работе пил?

И чего только он так удивляется – всем известно, и в первую очередь Директору, что Виктор никакое дело без бутылочки не поднимет. Конечно, пил – вот новость-то. Былинкин, чтобы сгладить удар, быстренько переодевается и переобувается – вместо перепачканных краской кед и джинсов являются кроссовки и брюки, тоже, впрочем, изрядно выпачканные, только неизвестно чем.

– Уйди с глаз моих, закройся где-нибудь в подсобке, – машет рукой Директор на Былинкина, который и рад уединиться с недопитым «Солнцедаром».

Из своего домика у края леса срочно вызывается на помощь Верка. Она приходит недовольная, со злыми глазами – не в свою смену надо вахту нести, а кто оплатит? Директор-то жим-жим. Верку посылают к мосту – в разведку, стало быть, следить, не едут ли высокие гости.

Все ждут грома и молний. Даже Горбачев в своей радиорубке переходит на сугубо официальный тон, а то и вовсе замолкает.

И только Петр Пантелеймонович, который здесь дольше всех, не обращает внимания на директорские крики. Смена не его, и он занят важным делом – проверяет со своей личной громыхающей железной посудины, похожей на водный танк, в свое свободное личное время «дырявенькую сеточку», как он выражается. Между нами говоря, в сеточке той метров сто по меньшей мере. Директор, бегая по берегу, просит Володарского убраться с озера, но тот и ухом не ведет. «Никто не приедет, – говорит он спокойно, высвобождая очередного карася из ячеи. – Не будем поддаваться пропаганде!»

Чаще всего так и получается. Слухи о проверке не подтверждаются. Верка заглядывает на базу и гаркает: «Не явились ваши гости, не доехали. С моста, может, бухнулись? Туда им и путь». Нинка перестает уныло мести место, где был замечен окурок (при этом весь двор остается в окурках, семечках, каких-то грязных бумажках и абрикосовых косточках), и бросает метлу в угол кандейки. «Мать иху растак!» – отчаянно стучит она своим бадиком[12]. Директор еще какое-то время напряжен, взволнован, но потом ему передают, что проверка откладывается до зимы. Это все равно как навсегда. Верку снова отправляют на задание – на этот раз она идет с удовольствием. И захватывает с собой Былинкина. Им выдаются деньжата и поручается притащить всего вкусного из мостотрядовского магазинчика – «Тридцать второго». И на «Лимпии» решают отметить это дело всем коллективом.

* * *…Поплавок приподнимается и медленно уходит на дно. Я неспешно, несильно подсекаю, зная, что предстоит долгая упорная борьба. Рыбина сначала пытается вытянуть леску в одну линию с подсечкой, но я потихонечку гашу сильные удары, потом несколько кругов вокруг лодки, тут главное не дать добыче запутать снасть за якорную веревку. Ближе к поверхности, ближе. Появляются водовороты. И вскоре показывается спинной плавник громадного карася. Отец ловко подсачивает золотую рыбину. Мы кладем ее в сплетенную Былинкиным ивовую корзинку, сверху укрываем прохладными листами мать-и-мачехи. Один есть! И тут же поклевка у Батьки… Потом ловится с десяток небольших, сторожевых, карасиков. А потом клев стихает. Пора домой. До завтра. Пока собираемся, я тихонечко отпускаю одну самую живучую рыбку. На счастье. Отец качает головой, не одобряя подобного баловства. Но не ругается – рыбы поймали предостаточно. Приплываем на базу, я топлю кирпичи, Батька закрывает на ключ лодку, и мы заходим на «Лимпию». У отца в руках целлофановый пакетик со «сторожевыми» карасями.

– Владимир Иванович! – едва выговаривает заплетающимся языком Батькино имя Былинкин, широко разводя ручищи для объятий. – Золотой ты наш человек, садитесь с Ванечком, будете гостями нашими дорогими.

Отец отшучивается, картинно хватается за сердце, говорит, мол, нельзя, что ж делать-то? И, в свою очередь, передает Верке рыбу.

– Ой, да не надо, – встает она, покачнувшись, – не надо, я вас и так любить буду, у нас тут еды сегодня полно…

– Еды полно, – вступается в диалог Директор, будто бы протрезвев, – а карасей жареных, да в сметане, точно нет.

Верка берет пакет, матюкается и плетется вверх по лестнице, на кухню.

И когда мы доходим почти до самой мостотрядовской остановки, когда уже слышим гул моста, ветерок с Большого озера доносит голос Горбачева, голос самого Большого озера: «Сегодня проверка миновала, но настоящий спортсмен всегда должен быть готов к испытаниям».

И издалека видать, как высоко поднимается длиннющий шест с пристроенной к нему белой косынкой, – это Яшка Голубятник поднимает вверх свою крылатую команду, задевая шестом облака, какие пониже.

И с «Лимпии» доносится запах жареных карасиков.

Фирменных Веркиных «сторожевых».

В сметане.

Военный

Новые люди появлялись в нашем зимнем да и летнем рыболовном круге редко. Нет, залетные какие-нибудь рыбачки время от времени навещали здешние угодья, но им были, как бы это сказать помягче, не всегда рады. Коллектив у нас сложившийся, самодостаточный, все друг друга знают не один год – зачем еще кто-то пришлый?

«Ванюха знает!»

Но вот однажды на зимнем Ставе и на Большом озере был замечен неопознанный завсегдатай. Его одинокая фигурка упрямо маячила в самых неуловистых, не пользующихся спросом у здешнего рыболовного народа местах. Где-нибудь на самом ветру, посередине, или у бывшей Васькиной бани, или в яме, в которой сроду никто не ловил, или под дорогой, в начале Озера, или совсем уж в глухих тростниках обустраивался странный рыболов. Именно что обустраивался – вешал на пешню светло-зеленого цвета не то рюкзачок, не то котомку какую-то, основательно располагался на раскладном стуле, распускал всегда три удочки. И сосредотачивался. Мы, бывало, беспорядочно бегали по озерной ледяной шири, искали плотву то тут, то там, а рыболов-одиночка не сходил с места. И никогда не следил за тем, что происходит вокруг. Ну, это нам только так казалось, что не следил…

Как-то у Сики и Бешки закончилось курево. Они к отцу. А Батька как назло забыл сигареты дома, сам сидел – мучился. Семеныч-то при папиросах, конечно, но разве у него допросишься, а если и допросишься даже, то ведь потом затерроризирует: дай ему мотыля бесплатно, да побольше, да поживее, да «порубиновее»… Это ведь он, Семеныч, «всю Сазанку папиросами генеральскими задарма кормит». Словом, не вариант Семеныч для таких дел. Вот и решили Сика с Бешкой к рыбаку-отщепенцу наведаться, а заодно узнать – что он за птица. Ну и узнали.

Издали все выглядело так. Братья-мотыльщики размашисто подходят к рыболову, склоняющемуся над лунками. Потом Бешка что-то говорит и машет рукой, потом Сика что-то говорит. Потом рыболов быстро поднимается со стульчика, берет пешенку и так стукает ей по льду, что ледяные искры вокруг рассыпаются. Долговязый Бешка падает, а Сика пружинисто отскакивает назад шагов на пять-шесть. Потом рыболов поднимает за руку Бешку, достает сигареты, и мужики – все трое – закуривают. За этой пантомимой в час бесклевья наблюдает вся наша ставско-озерная бригада: Вова Родник, Семеныч, Седой, Яшка Голубятник, Карман и мы с отцом. «Вот давно я хотел, – комментирует Семеныч увиденное, – чтоб эти хапуги загребущие (мотыля щепоть старику жалеют, крохоборы!) на какого-нибудь Мамая нарвались и чтобы он их как следует, прям как следует проучил бы, иродов!»

Отправлялись за куревом Сика и Бешка вдвоем, а вернулись втроем – с новеньким. «А, – запричитал Семеныч, сменив тон, – вот наши Сикушка и Бешечка вертанулися. Мы без вас тута, ребятушки, соскучились. И сигареткой вы, верно, теперь богаты. А случилось-то что? Почему ты, Бешенька, мать твою, в снег повалился?»

– Да какая разница, – вступает в разговор рыболов-отшельник. – Снежок у меня там вокруг лунок слежался, оскользнулся человек.

– Да, оскользнулся, – лыбится Бешка. И представляет новичка: – Это Иван Иваныч. Он военный. Рыбак что надо – даже у Васькиной бани сорожки набросал. Теперь, считайте, вашего сорожьего полку прибыло.

– Ну че, мужики, – говорит Военный, – где луночку пробить, показывайте. Я пока озеро плохо знаю, перебрался сюда недавно, а вы, заметил, таскаете тут помаленьку белешку. Так где?

– Да вот здесь и бей, – показывает Семеныч на самый неуловистый, бесперспективный (стучи, мол, дурачок, коль мозгов у самого нет!) участок нашей ледяной делянки. – Это я, Семеныч, тебе говорю. Здесь рыбка-то тебя и ждет.

– Здесь так здесь! – простосердечно соглашается Военный, еще ничего не знающий о коварстве Николая Семеновича.

Батька пытается отговорить рыболова – лед нетонкий, мороки с новой лункой и правда немало, что надрываться впустую? Но тот только смеется: «Да какая разница!»

Через пять минут лунка готова. А еще через минуту на льду, ловко подхваченный под жабры, тяжело ворочается здоровенный красавец-карась. Это зимой-то, в глухую пору, когда плотвичка с окушком за счастье! Непривычно видеть карася на белом снегу, рыбина распускает гребешок спинного плавника, как будто бы хвалится своим золотым отливом.

– А ведь то заветное местечко мое было, – причитает Семеныч. – Высмотренное. Вымоленное. Сам сколько уж деньков мечтал здесь пробуриться, как сердцем чуял, но чего для других не сделаешь?

– Семеныч, бери карася, я сейчас еще вытащу, – неожиданно говорит новенький.

– Вот это человек, дай тебе бог здоровьица, – приговаривает Семеныч, надежно пряча дрожащими руками добычу под себя, в ведро. – Учитесь, как стариков уважать надо, жадины.

А Иван Иваныч уже вытягивает еще одного золотого красавца – покрупнее и поокруглее первого. Потом третьего. Четвертый завел в корягу самую уловистую снасть.

– Есть отцеп, мужики? – окликает нас новый наш товарищ.

Отцеп, надо заметить, это настоящая выручалочка для зимнего рыбака. Тут вот какое дело. К особенно уловистой удочке привыкаешь, сродняешься с ней, мормышку удачливую чувствуешь всеми фибрами и жабрами души. Бывает, так приноровишься к какому-нибудь «чертику» или «клопику», что в самый бесклевный день уверен: поклевки будут. Отлажена снасть, поет она у тебя в руках, работает в такт твоему сердцу – и тебе хорошо и привольно. А потеряешь любимую, например, саморучно отлитую «дробиночку», с которой прошел ты и озерные отмели, и волжские ямы, и быри, и протоки, и заливчики, и фарватер, – беда. Никакого утешения. Все вокруг не так, все не мило. Вот и придумали рыболовы-зимники замечательно изящное устройство – отцеп, или, по-другому, отбойник. Обычно это колечко из тяжелого металла, привязанное к толстой леске и размыкающееся-смыкающееся при необходимости. Ищет рыболов окуня в тростниковых заломах, в коряжнике, зацепляет мормышку и – за спасительным отцепчиком в карман. Спустил увесистое колечко по тонюсенькой лесочке на самое дно, тряханул пару-тройку раз, чтобы по мормышке оно ударило, глядишь – и отбил снасть, спас мормышечку. Без отцепа какая же ловля? Хороший ладный отцеп – это скрытый артефакт всей зимней рыбалки, может быть. У нас с отцом он тоже имелся, но как назло за месяц до того, наверное, зацепился за коряжник. Так и остался на дне. А новый мы пока не раздобыли.

– Ну так есть отцеп-то? – смотрит вопрошающе Иван Иваныч.

Семеныч разводит руки в стороны, хотя третьего дня как похвалялся новым отбойничком. На помощь Военному приходит Батька, как всегда, изобретающий что-то дельное на ходу.

– Вот, смотрите, если мы с вами под поплавком, на узле, разрежем леску, проденем ее в колечко ножниц, сами ножницы привяжем к более толстой леске, то у нас выйдет что-то вроде отцепа. Вот… Так… Готово! Теперь дайте слабину и тяните на себя резко.

Все получается, карась, правда, благополучно срывается, но ловкая мормышечка спасена.

Пока мы возимся с зацепом, начинается ветер. Он недовольно гудит в протянутых над озером, от одного берега к другому, проводах, сворачивает белые веретенца и гонит, гонит их в конец озера, в глухие тростниковые редуты. Северная часть неба, у горизонта, темнеет – пора сматываться. И мы идем к остановке и едем в город вместе с Иваном Иванычем. И строим планы на завтрашний день.

– Завтра погода смягчится, – обнадеживает отец. – Для карася это самое то. Поставим по три удочки, чуточку подкормим и начнем караулить карасиков. А вы будете?

– Да у меня жена гостей позвала, – раздумчиво отвечает Иван Иваныч. – Какой-то там праздник, короче – мура. А погода точно отомлеет?

– Точно, – кивает отец.

– Ну тогда вырвусь, гости все равно явятся только к шести. И отцеп замонстрячу. Себе и Ванюхе. А вы-то завтра точно явитесь?

– Придем, конечно.

– Тогда до завтра! Мне здесь. – В дверях нашего синего девятого троллейбуса Иван Иваныч оборачивается и улыбается. – Мотыля возьму. Главное настрой. И не грустите!

С тех самых пор Военный стал нашим верным другом, постоянным спутником. Все остальные уважали новенького, признали в нем своего. За глаза называли строго – Военный. А при встрече по имени-отчеству – Иван Иваныч. Не Иванович, нет – Иваныч. Было что-то веселое и доброе в таком почтительном величании. И только. Но мы с отцом вдруг восприняли Ивана Иваныча как неизменную и главнейшую величину в наших зимних, а потом и летних походах. Такое чувство возникло, что мы знаем его давным-давно, может быть, даже – всегда. Подобное случается редко, но все же случается. И Иван Иваныч оказался для нас душой родственной, если не родной. Мы прикипели к нему, срослись с ним. Мы понимали друг друга с полужеста, с полувзгляда. И окружающие, люди в большинстве грубоватые и заземленные, но по-природному зоркие, это заметили.

Приходим утром к мотыльщикам, под дорогу, они там кучкуются, греют руки над костром из автомобильной шины. «Рояль» попивают. И рапортуют нам: «Военный ваш ненаглядный уже явился. Первым. Мотыля – взял. Сказал – будет у „Лимпии“. Сказал, если вы придете, то лучше там ловить. Вчера-то у него и сорожка ровная шла, и карасей троечку высидел».

И мы отправляемся к Военному – нашему «ненаглядному» Ивану Иванычу.

Он был высокий, неполный, но мощный, с широкими плечами, прямой осанкой. Его большие карие глаза как будто бы удивлялись чему-то, усы весело топорщились на зимнем ветру, покрывались инеем от мороза. Шел он быстро, четким строевым шагом.