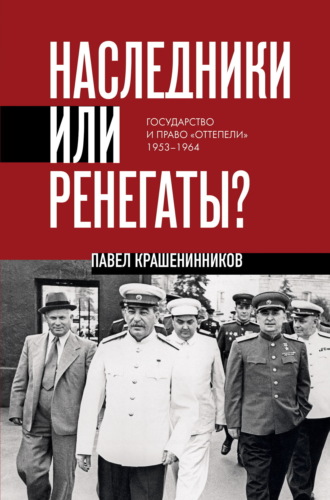

Наследники или ренегаты. Государство и право «оттепели» 1953-1964

Полная версия

Наследники или ренегаты. Государство и право «оттепели» 1953-1964

Язык: Русский

Год издания: 2025

Добавлена:

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Конец ознакомительного фрагмента

Купить и скачать всю книгу