Полная версия

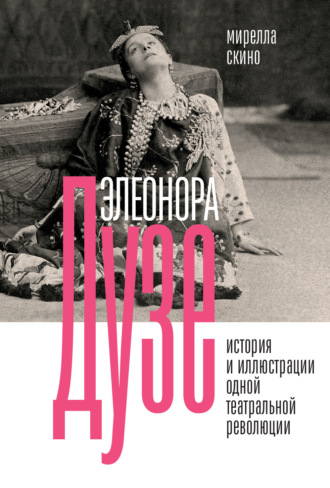

Элеонора Дузе. История и иллюстрации одной театральной революции

Четвертый акт: оскорбление

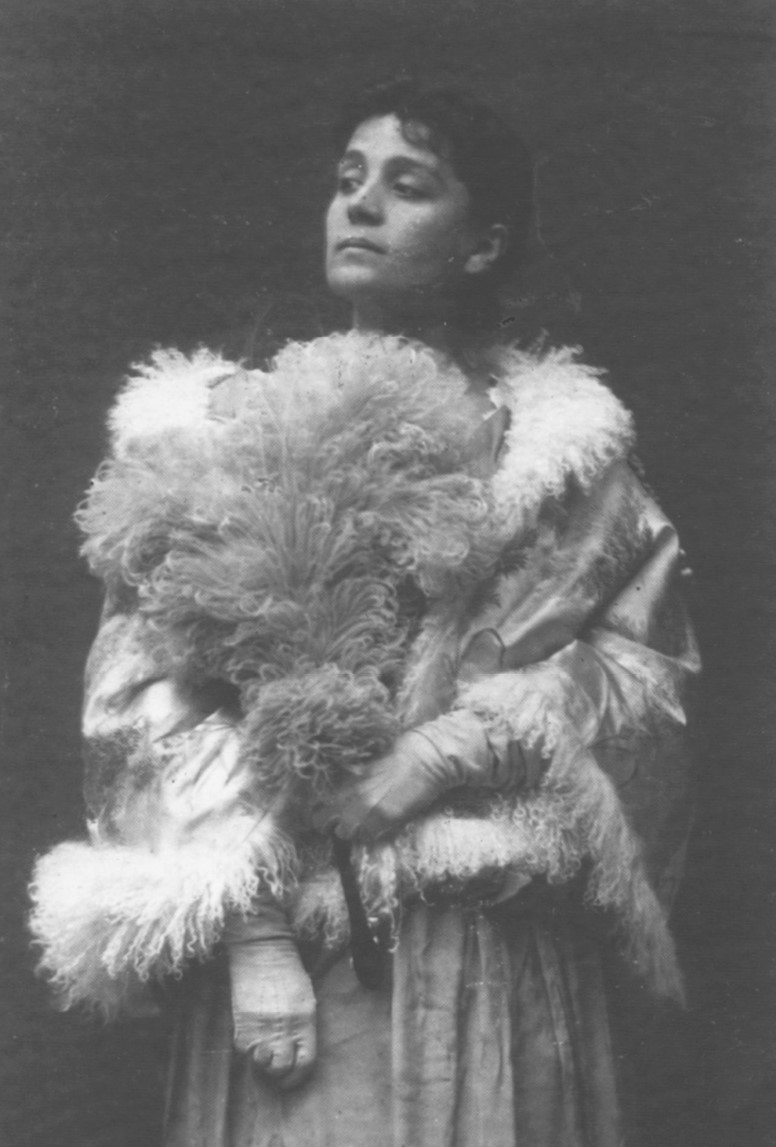

Два последних акта зритель, наверное, ждал больше всего. В последнем акте была душераздирающая сцена смерти, а в предпоследнем зрители любовались знаменитой актерской находкой Дузе, повторявшей имя возлюбленного во время сцены оскорбления. Рази (Rasi, 1901. P. 122–123) так описывает выход актрисы: «Белое, измученное лицо Маргариты в момент ее появления в четвертом акте под руку с Варвилем, медленная, тяжелая походка человека, который идет вперед не по собственной воле, но ведомый какой-то скрытой внутренней силой; неподвижный и одновременно рассеянный взгляд – все это сразу же говорит о неминуемом разложении этого тела». На самой прекрасной фотографии актрисы (см. ил. 3) изображена (вероятно) Дузе-Маргарита как раз в этом акте.

На этой фотографии мы видим роскошно одетую женщину с прямой спиной, поза которой выражает почти что презрение. Поднятая голова, типичная для фотографий и для рисунков с изображением Дузе, напряженная грудная клетка вместе создают ощущение движения, будто бы ее толкает вперед ветер. Спокойное, отчасти отрешенное выражение лица, на котором, если присмотреться внимательно, видна печаль. Обращает на себя внимание и положение рук, которые кажутся расслабленными, но это так лишь на первый взгляд: в левой руке она держит большой веер из перьев, правая неприметно сжата. Сочетание перьев и меха, пальто и веера прекрасно, однако в облике нет той чувственности и изящества, с которыми можно было бы носить этот изысканный вечерний туалет.

Дузе не была красавицей, об этом говорили все. В юности она часто говорила о том, что ее первый успех был успехом уродства. Она была худощавой и маленького роста. Зрители замечали, что костюмы немного спадали с нее: «она не создана, чтобы носить два с половиной метра шлейфа, она теряется за богатым платьем» (Неера, Анна Радиус Цуккари в «Emporium», сентябрь 1895 года). Действительно, мы можем видеть это на ил. 3. А может быть, все ровно наоборот, и именно Дузе превращает платье в несущественный элемент. Или же из фотографии можно сделать вывод, что подобное безразличие к собственному наряду оттеняет печаль на лице героини, излишнее подчеркивание которой выглядело бы неуклюже (ведь Маргарита остается куртизанкой, она приходит на званый вечер в сопровождении нового богатого мужчины), однако Дузе умеет «открыть» эту печаль. В результате зрители видели в ее героине реального живого человека и открывали для себя тайные чувства Маргариты – так можно прочитать скрытые чувства на лице близкого друга. Каждый зритель, каждый писавший о ней критик выбирал какую-то одну деталь из палитры, которая кажется бесконечной: словно бы актерская игра Дузе состояла из бесконечного количества узловых точек, которые перетекали друг в друга и сливались в одну реку.

На этой фотографии Маргарита смотрит в сторону. Мы можем представить, что в этот момент она тайком следит за играющим в карты Арманом. Это только фантазия. Но, с другой стороны, зрители часто упоминают о том, что в этом действии она ни на мгновение не сводила глаз с бывшего любовника. Публика не могла сдержать слез во время длинной сцены между Маргаритой и отцом Армана в третьем акте: сопротивление зрителей уже было преодолено, и они готовы были ловить каждый взмах ресниц Дузе и наделять его особым значением. Мы уже говорили о ее способности вызывать у зрителя слезы. То же самое в полной мере касается и ее самой: она появлялась с залитым слезами лицом, зрители рыдали и одновременно спрашивали себя: как она это делает? Как ей удается расплакаться, более того, покраснеть в нужный момент? Этот вопрос не давал покоя Шоу (Шоу, 1963. С. 203–204: «Она начинает краснеть и вдруг осознает это; румянец медленно разливается по лицу, становится все более алым, и после нескольких тщетных попыток отвернуться или незаметно заслониться она сдается и закрывает лицо руками. После такой мастерской сцены мне стало совершенно ясно, почему Дузе не накладывает на лицо дюймового слоя грима. И, насколько я могу судить, это не было трюком – румянец был вызван силой ее актерского воображения. В третьем акте „Dame aux Camelias“, в трогательной сцене, когда героиня бросается на пол и сейчас же поднимается с изменившимся, покрасневшим от слез лицом, появление румянца можно объяснить не воображением, а тем, что она нагибалась. Но румянец Магды так просто объяснить нельзя, и должен сознаться, что меня мучает профессиональное любопытство, каждый ли раз удается актрисе вызвать его так естественно»27. – Прим. пер.).

В четвертом акте Маргарита во время бала находит возможность встретиться с Арманом. Она видела его безумную игру в карты, она боится, что бывший любовник может спровоцировать дуэль с ее новым поклонником (что он и сделает), и хочет его успокоить. Но Арман приходит в ярость и, поняв, что Маргарита к нему не вернется, созывает всех гостей, рассказывает им о потраченных женщиной на него деньгах и прилюдно бросает ей свой выигрыш. Лучший партнер Дузе, Флавио Андо, в этой сцене вместо безумных криков говорил очень сдержанно, однако в его голосе угадывался глубокий гнев человека, который способен на все, в том числе и на подлость. Андо не бросал Маргарите деньги в лицо, как делали другие партнеры Дузе, простым движением он подавал ей набитый деньгами кошелек: этот жест не столь эффектен, и именно поэтому он более жестокий. Дузе добавила в эту сцену свою голосовую «тему» (находку): пока Арман осыпал ее гневными словами, оскорблениями, деньгами, Дузе-Маргарита повторяла его имя – четыре, пять, восемь раз, и ее интонации открывали разные грани отчаяния. Мы не знаем, как именно Дузе произносила его имя: некоторые говорят о крещендо, пусть оно и было сдержанным, без перехода на крик. Некоторые – о сдавленном шепоте. Кто-то сравнивает этот эпизод с оперной арией. Возможно, Дузе каждый раз играла его по-разному, поскольку ей нравилось сбивать с толку даже своих постоянных зрителей. Некоторые зрители говорят, что она играла эту сцену стоя, другие рассказывают, как она без сил падала на диван. Точно одно: сцена была невероятно эффектной. Сам Верди любовался ею и даже сказал, что скопировал бы этот эпизод, если бы увидел его до того, как сочинил свою оперу (см. Primoli, 1897).

Ил. 3, 4. Фотография целиком и фрагмент с руками. Всегда интересно следить за выстроенной Дузе композицией, в частности за положением ее рук. Здесь они кажутся спокойными, почти бытовыми: одна держит веер, вторая расслаблена. Но на самом деле это не так, вторая рука сдвинута в сторону центра; на фотографии целиком видна неестественность этого положения, не столь заметная на фрагменте. Внимательному взгляду открывается некоторое оцепенение рук, пальцы сжаты. Тонкий нюанс. Многие зрители взволнованно писали о том, как Дузе использовала руки и кисти, ее руки были знаменитыми, и Д’Аннунцио увековечил их в посвящении «Джоконды»: «Прекрасным рукам Элеоноры Дузе». Но, возможно, посвящение относится не к сценической игре, а к сюжету написанной для Дузе драмы, в которой героиня жертвует своими прекрасными руками ради творения мужа.

Один из видевших Дузе в России зрителей так отзывается о ней в «Северном вестнике» 1891 года: «То, что непосредственно говорило сердцу зрителей, эти широко раскрытые глаза, в которых недоумение сменялось ужасом, ужас надеждой, надежда негодованием – когда Дюваль говорил ей, что разлука должна быть вечной, – этот голос, полный убеждения в своей правоте и потом вдруг поколебленный и задушенный рыданиями – все это не поддается описанию. Все это „слишком просто“, слишком цельно и безыскусственно, чтобы быть разложенным на отдельные моменты и передано в слове» («Северный вестник», 1891, № 8, с. 129). О ней пишут так, словно бы речь шла о реальной истории и женщине из плоти и крови.

Любопытно, что на ил. 3, как и на всех других фотографиях в роли Маргариты, Дузе запечатлена в одиночестве. Ее партнер по спектаклю Флавио Андо был умелым и знаменитым актером. И все же она фотографируется одна. Возможно, сцену на двоих в фотостудии было воспроизвести труднее, возможно, для Дузе это был способ подчеркнуть свое превосходство. Так или иначе, почти на всех своих фотографиях она всегда одна.

Арман: Флавио Андо

В имеющихся в нашем распоряжении откликах зрители почти всегда говорят только об одной Дузе. На фотографиях она тоже запечатлена в одиночестве. Но это не значит, что партнеры не имели большого значения. Юные годы Дузе провела в труппе, где первой актрисой была Джачинта Пеццана, и этот опыт сыграл важную роль, равно как и ее знакомство и переписка с самой известной актрисой предшествующего поколения Аделаидой Ристори, не говоря уже о ее соперничестве с Сарой Бернар. Речь необязательно идет о модели для подражания, хотя в театре девятнадцатого века подражание было способом обучения, формирования основ, творческого развития и выстраивания собственных актерских стратегий на контрасте.

В театре того времени партнеры по спектаклям почти всегда были постоянными, поскольку труппа собиралась на определенный период времени, а не на отдельную постановку. Нетрудно понять, насколько важную роль играло не только актерское мастерство, но и взаимопонимание между партнерами: между одними парами великолепных актеров возникает алхимия, между другими – нет. Когда Дузе в конце девятнадцатого века пригласила в свою труппу одного из самых крупных актеров того времени Эрмете Цаккони, между ними не вспыхнула сценическая искра.

Актерский дуэт Дузе и Андо на протяжении более десяти лет был потрясением для зрителей. В итоге они расстались не очень хорошо, по крайней мере еще до их окончательного расхождения Дузе попыталась найти другого первого актера в свою труппу. Спустя годы во многих своих письмах она называла его «глупым». Красивым и глупым28. Надо оговориться, что в тот момент она была раздражена, она попросила его вернуться в труппу в 1897 году для участия в первых парижских гастролях, которые пугали ее, но Андо ответил отказом. Затем он уступил ее просьбе, однако все равно вызвал столь типичные для Дузе нелицеприятные и несдержанные слова в свой адрес. Тем не менее не стоит придавать слишком большого значения тому, что Дузе говорила в минуты раздражения: бумага увековечила сиюминутные эмоции, а ее слава не позволила им забыться. Возможно, ее гнев прежде всего говорит об уважении, которое испытывала Дузе к своему партнеру, и о том, что она осознавала силу их союза.

Меня также отчасти удивило письмо Дузе, написанное в Босколунго 28 июля 1915 года:

Дорогой Андо,

Память о стольких годах Работы, сегодня, наполнена печалью, печалью от того, что ты страдаешь.

Я хотела бы облегчить твою боль и поблагодарить тебя, и сказать тебе слова ободрения и надежды.

В печальные и счастливые дни нашей Работы именно ты всегда умел внушить мужество и веру всем нам, кто был тогда рядом с тобой.

Никто из нас не забыл тебя, и мы любим в тебе не только верного и доброго партнера, но наставника, которым ты умел быть среди нас, уверенного в своем искусстве и лишенного всякого тщеславия.

Мы все тебя любим, Андо, и ждем твоего возвращения.

Твоя признательная и любящая

Элеонора Дузе (AG. Оп. 57. Д. 6).

Андо умер 31 июля 1915 года, через три дня после написания этого письма. Вряд ли он смог прочитать его, скорее всего, он его даже не получил. Дузе крайне редко проявляла столь живое участие, тем более в данном случае речь идет о ее партнере, которого она не видела больше двадцати лет, хотя она и писала о своей печали, вызванной известием, что Саре Бернар ампутировали ногу29. Я нашла машинописную копию процитированного выше письма к Андо в архиве Геррьери30. Не могу сказать, что испытываю сомнения в его подлинности, однако, как и в случае других писем Дузе, Геррьери не оставил нам никаких указаний на происхождение этого документа. Не существует никаких других писем Дузе к Андо, возможно, они были уничтожены Челесте Паладини, чрезвычайно ревнивой женой актера. В то время между коллегами было больше в ходу обращение на «Вы», хотя Дузе использовала местоимение «ты» в общении со своими старинными партнерами.

С другой стороны, эти словно случайно разбросанные по странице запятые, скорее графические знаки, а не пунктуация, очень характерны для манеры письма Дузе. И, кроме того, свойственное ей написание слова «Работа» с заглавной буквы. Это редкое письмо. Оно больше каких бы то ни было свидетельств и рецензий рассказывает нам о той связи, которая существовала между партнерами по сцене и которая была гораздо глубже их личных отношений, ссор или расхождений.

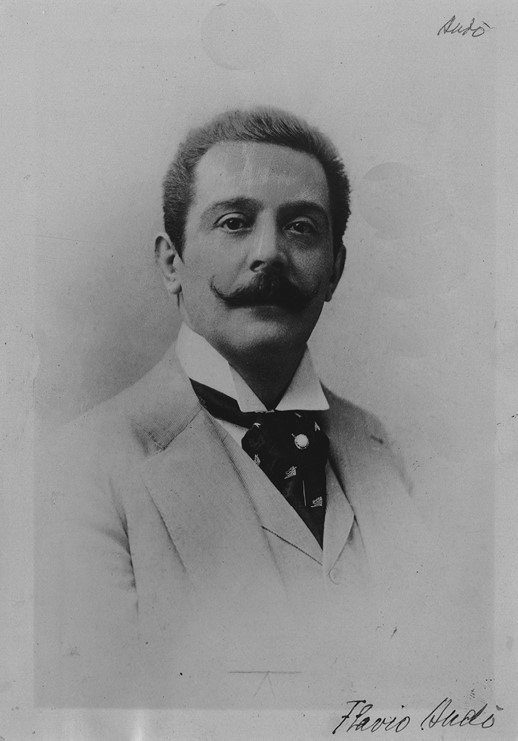

Ил. 5. Альбомный лист: одна из немногих фотографий Флавио Андо, которая, похоже, была сделана в конце восьмидесятых или в начале девяностых годов девятнадцатого века. Имя фотографа неизвестно. Андо, страстный, очень отличный от Дузе актер, был ее главным партнером, которого зритель никогда не забывал. Рази (Rasi, 1897–1905. Vol. I. P. 40–41) сокрушается по поводу их расставания: «Их долгий союз закрепил, укоренил однородность красок, гармонию тонов, гениальную спонтанность, в общем, то родство в замысле и воплощении сцен, которое, к сожалению, достигается только упражнениями, помноженными на сильный дух усвоения. Учитывая все это, сценическое расставание Элеоноры Дузе и Флавио Андо может нанести искусству только вред». Хотя почти на всех фотографиях Дузе запечатлена в одиночестве, отношения, в том числе физические, с другими актерами имели для нее ключевое значение. Дузе почти всегда окружала себя одними и теми же людьми, которые работали с ней много лет. Она искала в партнерах что-то, что выходило за пределы одного мастерства. Скорее, речь шла о сочетании сил, работающих вместе. Отличительной особенностью Дузе было умение играть немые сцены, различные актерские реакции: она, конечно, не была инстинктивной актрисой, однако даже в небольших вариациях проявлялся ее огромный талант, который, похоже, во многом основывался на способности ее партнеров по сцене отвечать и почти противостоять ей.

Фотографий Андо немного, что кажется странным, поскольку он был очень известным актером. Одна из фотографий сделана в 1896 году, когда он делал первые шаги на сцене: на ней мы видим приятного молодого человека с непослушной гривой волос. На другой фотографии запечатлен мужчина с пышными усами, смотрящий вдаль (см. ил. 5). Андо родился в 1851 году, он был на несколько лет старше Дузе. Этого сицилийца всегда описывают как красивого мужчину, хотя на фотографиях мы не видим ничего особенного, кроме обычной презентабельности: наверное, его привлекательность была сценической красотой, которая рождалась из его манеры двигаться, смотреть, из ритма и пауз, взглядов и молчания. Как и сценическая красота Дузе. Его семья не имела отношения к миру искусства, Андо рано женился на энергичной Челесте Паладини, которая была актрисой, руководила собственной труппой и была на несколько лет старше него. Она помогла ему сделать быструю карьеру.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

1

Среди других работ см.: Пагани Мария Пия. Русский венок для Элеоноры Дузе / Перевод и научная редакция М. Талалая. Москва: Старая Басманная, 2019.

2

См. недавно вышедшую книгу «Любовь в Венеции: Элеонора Дузе и Александр Волков». Научная редакция и составление М. Талалая. СПб.: Алетейя, 2024. Эта книга объединяет перевод и переиздание: в ней опубликованы переведенные письма Волкова к Дузе (Sica A. D’amore e d’arte. Le lettere a Eleonora Duse di Aleksandr Volkov nel lascito Thun-Salm e Thun-Hohenstein. Milano: Mimesis Edizioni, 2021), а также книга включает в себя переиздание классической монографии Ольги Синьорелли: Синьорелли О. Элеонора Дузе. Москва: Искусство, 1975 (оригинальное итальянское издание: Signorelli O. Eleonora Duse. Bologna: Cappelli, 1962). Книга Ольги Ресневич-Синьорелли – последняя из ее публикаций, посвященных Дузе, и в ее основе лежит исследование документального материала, который Синьорелли, близкая подруга Дузе, десятилетиями собирала после смерти актрисы. Этот труд, безусловно, является фундаментальным столпом в библиографии о Дузе, однако помимо того, что книга написана довольно давно и не отражает актуальное состояние театральных исследований, она представляет больший интерес в области биографической реконструкции, нежели для истории театра.

3

«Почему мы все так одиноки? Ты – наша Королева, мы тебя любим и трепещем при упоминании твоего имени. Когда ты далеко, а мы разъединены, порой мы думаем: „Она нас совсем не любит“. Я не знаю, что делают мои братья и сестры, но я всегда считал тебя нашей королевой и нашей Властительницей, и годами я искал какого-либо знака, ждал какого-либо приказа <…>. Почему мы так одиноки – так разделены – и так далеки друг от друга?» Вверху письма значится: «Рим. Виа Маргутта 33. Студия 18» (BNF, Edward Gordon Craig, Mn-940). Это письмо так никогда и не было отправлено, о чем сообщает сам автор. Кажется, что оно было написано в порыве, в тексте не хватает вопросительных знаков, излишне много союзов, где-то пропущены согласования. Текст приведен дословно, упорядоченный перевод выполнен мной. Я использую (неправильно) местоимение «ты», чтобы передать пылкость и напряжение текста. Эдвард Гордон Крэг, возможно, является самым известным представителем того течения, что стремилось к тотальному и революционному обновлению театра. Его отношения с Дузе (о которых идет речь в главе 6, где я возвращаюсь к этому письму) не были простыми. Тем более трогательными предстают его слова. Они не только проливают новый свет на бурные отношений этих двух крупнейших деятелей театра того времени, но также проясняют ту (неожиданную) роль, которую играла Дузе в контексте этого предельного театрального обновления. Во всей книге, где это было возможно, цитаты приведены на языке оригинала, перевод же дан в примечании. Перевод цитат сделан мной, за исключением отдельно оговоренных случаев.

4

Неполный текст статьи хранится в Фонде Чини (Cini, f. S), вырезки из журналов. Т. 1. В имеющейся части текста отсутствует имя автора.

5

Руководитель «Свободного театра» Андре Антуан в 1895 году даже сказал, что эта невероятная актриса, «которая была обречена гастролировать в экзотических странах, преградила дорогу Саре Бернар» (Brécourt-Villars, 1996. P. 60).

6

«Contemporaneità della Duse» («Современность Дузе») – так, например, назвал свою работу Джузеппе Антонио Борджезе (Borgese, 1924). Однако многие самые бунтарские представители молодого поколения, от Гуго фон Гофмансталя до Пьеро Гобетти (см. главу 8), говорили, что Дузе принадлежит театру будущего, эти слова сопровождали творчество актрисы на протяжении всей ее жизни.

7

Сегодня у нас есть более четкие исходные позиции для того, чтобы задаваться отчасти необычными вопросами касательно творчества Дузе. Для моей работы были очень важны первичные наблюдения Мельдолези (Meldolesi, 2005) и Тавиани (Taviani, 1993), которые и сегодня не теряют своей актуальности. Я должна выразить свою особенную признательность авторам некоторых недавних исследований: это работа Франчески Симончини, посвященная деятельности Дузе в качестве руководительницы театральной труппы (Simoncini, 2011); это работы Донателлы Ореккиа, в которых анализируется борьба за выбор репертуара в ранние годы актрисы (Orecchia, 2007); это исследования Лауры Мариани, посвященные Библиотеке для актрис (Mariani, 1991, 2009), – значимому проекту Дузе, который быстро закрылся, поскольку его сочли неосуществимым; это многочисленные публикации переписки Дузе. Сама же я в других своих работах (в частности, Schino, 1993, 2008) рассматривала вопросы отношения актрисы к репетициям и собственной труппе, которые часто считают странными или несущественными. Длинный, хотя, несомненно, не исчерпывающий список посвященных Дузе исследований и ее писем представлен в разделе «Библиография».

8

Крэг говорит об этом в связи с публикацией первой книги Синьорелли о Дузе, в одном из писем к самой Синьорелли (см. Signorelli, 1989. P. 54–55): см. главу 6.

9

Для моей работы были очень важны принципы антропологии театра, сформулированные Эудженио Барба, а также все те вопросы, которые многие годы обсуждались в рамках работы Международной школы театральной антропологии (International School of Theatre Anthropology). Меня особенно интересует то внимание, которое уделялось изучению контакта между актером и зрителем – как физического, так и эмоционального (см. Барба, 2008; Барба, Саварезе, 2010).

10

Новая волна интереса к изображениям, возникшая в недавние годы, оказала влияние и на театральные исследования. Этот интерес к изучению изображений поднял новые вопросы, не все из которых являются очевидными и которые необходимо учитывать при анализе изображений. Они в значительной степени вдохновили мою работу, хотя у меня не было ни малейшего намерения или желания превращать ее в иконографическое исследование. Я отсылаю к Молинари (Molinari, 1996) или Гуарденти (Guardenti, 2002) в том, что касается Дузе и Бернар, к прекрасной статье Аливерти (Aliverti, 2002) и собранной в этих трудах библиографии. Из недавних исследований меня особенно вдохновили следующие работы: Zannoni (2016, 2018, 2021), Marenzi (2018), Mei (2020); а также № 8 журнала «Drammaturgia» за 2021 год, в значительной части посвященный проблеме театра в фотографии. Наконец, я считаю важным напомнить об огромной работе, посвященной изучению изображений, которую Мария Ида Биджи, теперь вместе с Марианной Дзаннони, многие годы вела в Фонде Чини и которая нашла отражение в книгах и выставках.

11

Особенно показательным в этой связи является недолгий опыт Дузе в кино (см. главу 6). Некоторые основные сведения о фотографиях Дузе содержатся в: Zannier, 2001.

12

Заглавные буквы обозначают главных представителей театрального искусства второй половины девятнадцатого века. В этот период во всей Европе растет количество обладающих невероятным мастерством актеров, которые зачастую руководят собственными театральными труппами.

13

Газетная вырезка на французском языке с проставленной от руки датой (1934), хранящаяся в Фонде Чини без указания названия газеты (Cini, f. SM), среди писем секретаря Дузе Дезире фон Вертейнштейн к Энрикетте Буллоу вместе со статьей Матильды Серао о самой Дезире. В Фонде Чини хранится самый большой архив материалов, имеющих отношение к Дузе. Описание фондов и цифровых документов см. в: Zannoni, 2013.

14

Точнее, Дузе играла Маргариту до 1908 года, в конце января 1909 года она оставила сцену.

15

Я цитирую по изданию 1901 года, хотя издание 1986 года было осуществлено под моей редакцией, поскольку книга 1901 года снабжена иллюстрациями. В 1899 году Рази ездил на гастроли вместе с Дузе, он видел все ее спектакли, результатом чего стало это исключительное свидетельство. См. также: Sormanni Rasi, 1991, дневник, который вела его жена во время гастролей; кроме того, см. об истории написания книги в: Schino, 1986а. Рази был актером, потом он возглавил единственную в Италии школу актерской игры во Флоренции. Он может считаться одним из первых авторов работ об истории актерского искусства.

16

См., в частности, Molinari, 1985b. P. 92–101, и Orecchia, 2007. P. 97–105. В первой книге собраны все варианты, которые автор рассматривает как один мегаспектакль, вторая книга особое внимание уделяет отношениям с текстом и игрой Сары Бернар, важность которых справедливо подчеркивает исследовательница. О переводах/адаптациях текста Дюма см. Brunetti, 2004. Что касается важности различных вариантов для артиста, я отсылаю к блестящему разговору Брассая и Пикассо (см. Брассай, 2015).

17

Одуар фотографировал Дузе в своей студии в Барселоне в 1890 году во время ее гастролей. В этой знаменитой студии были сделаны фотографии многих героинь Дузе, некоторым посвящены целые серии. Дзаннони (Zannoni, 2016b. P. 21) уточняет, что хотя фотографии Одуара кажутся сделанными в духе традиционного вкуса фотопортрета, тем не менее они свидетельствуют о намерении фотографа рассказать о сценическом персонаже и об особом внимании фотографа к сценическому обрамлению, взгляду, значению позы.