Полная версия

Элеонора Дузе. История и иллюстрации одной театральной революции

Театральные обычаи

Начнем с обычаев. Девятнадцатый век невероятно близок нашему сегодняшнему дню, и хотя отличие театральных привычек и практик той эпохи является общеизвестным фактом, некоторые общие вещи вводят в заблуждение, вплоть до того, что часто мы считаем театр того времени похожим на наш, только немного более приблизительным и сделанным наспех. Мы легко забываем, насколько действенным был театр девятнадцатого века, который благополучно развивался без финансирования и, кроме того, был временем невероятных актеров и актрис. Просто этот театр был другим с точки зрения обычаев, того, как смотрели спектакль, с точки зрения культуры актеров и зрителей.

Многие аспекты выходили за рамки отдельного вечера или отдельного литературного произведения и спектакля. Возможно, самым уместным сравнением является сравнение с выставкой, которая говорит любителю искусства больше, чем отдельная картина. Театральный сезон в Италии представлял собой серию длительных этапов, поскольку все труппы были кочующими и подолгу останавливались в каждом крупном городе. Журналисты18 и знатоки не только смотрели разные спектакли и сравнивали их между собой, но они также завязывали отношения с актерами, заходили к ним в гримерки в антрактах, что сегодня инстинктивно воспринимается нами как разрыв целостности спектакля и его восприятия. Кроме того, в театры ходили не только на спектакль, но и на отдельных актеров, а также для того, чтобы встретиться с другими людьми, снова насладиться отдельной излюбленной сценой или жестом.

По большей части буржуазная публика, однородная с культурной точки зрения, жаждала анекдотов, но не стремилась к пониманию и признанию культуры актеров. Для зрителей самой ценной частью театра были тексты, а то, что для актеров бо́льшую важность могло представлять что-то иное – например, персонаж, – воспринималось как признак их невежества, а не отличия.

Есть, наконец, и еще один вопрос, которым невозможно не задаваться, хотя, вероятно, он не имеет ответа. Речь о возрастной дистанции между актрисой и ее героиней и о том, как эта дистанция воспринималась зрителем. Это касается не только Дузе. Хотя основной сценический репертуар состоял из повествовательных текстов, то есть возраст героев должен был иметь значение для зрителей, но и Сара Бернар не видела в этом проблемы, а Дузе задумалась об этом лишь в 1921 году, когда вернулась на сцену после долгого отсутствия в возрасте шестидесяти трех лет. Возможно, это отчасти работало так же, как в оперном театре, где вокальные данные важнее возраста исполнителя или его физического несоответствия персонажу.

История Дюма

Когда в 1882 году Дузе обратилась к «Даме с камелиями», с момента появления пьесы прошло ровно тридцать лет. Отчасти автобиографическая драма была опубликована в 1852 году, и эта трогательная любовная история успела завоевать сердца зрителей. Столь же успешным был и одноименный роман, опубликованный Дюма-сыном несколькими годами ранее, в 1848 году, равно как и опера «Травиата», написанная Верди в 1853 году по мотивам романа. Дузе представила на сцене историю, которая была известна уже тридцать лет и по-прежнему очень любима зрителем. Идея использовать «Даму с камелиями» в качестве прорывного оружия для актрисы, игравшей на итальянском языке перед иностранной публикой, была превосходной.

Маргарита – куртизанка, настолько успешная, что отчасти может позволить себе выбирать любовников. Она ведет праздную жизнь в обществе, которое принято называть «полусветским». Его женская часть представлена публичными женщинами высокого ранга или женщинами сомнительной нравственности, при этом мужчины могут принадлежать к настоящей аристократии или буржуазии, а также быть искателями приключений и притворщиками – словом, речь идет о параллельной реальности великосветского или буржуазного общества. В романе более внятно, нежели в пьесе, объясняется происхождение прозвища героини: она всегда носит с собой букет белых камелий, за исключением нескольких дней в месяц, когда цветы становятся красными, что указывает клиентам на ее доступность или недоступность.

В нее без памяти влюбляется Арман, молодой человек из приличной буржуазной семьи, а сама Маргарита после недолгих изначальных колебаний отвечает ему беззаветной преданностью. Надеясь на свое возрождение, она укрывается с любовником в пригородном доме. Как и у многих молодых людей из хороших семей, у Армана нет больших денег, поэтому их любовную роскошь оплачивает женщина. Он случайно узнает об этом и возвращается в город, намереваясь исправить ситуацию. Во время его отсутствия к Маргарите приезжает отец молодого человека, властный и суровый человек, каким мог быть представитель крупной буржуазии середины девятнадцатого века. Он приехал за сыном и осыпает Маргариту презрительными упреками, однако ему открывается парадоксальная чистота этой пропащей женщины. Именно поэтому он просит от нее огромной жертвы – оставить возлюбленного, поскольку связь с куртизанкой лишает его будущего. Влюбленная женщина соглашается и бросает любовника, заставив его поверить, что она устала от его бедности. Разумеется, Арман приходит в ярость, он повсюду ищет Маргариту и, встретив ее на очередном званом вечере, прилюдно бросает ей в лицо только что выигранные в карты деньги, которые должны возместить потраченную на него сумму. Маргарита лишается чувств. Она и раньше страдала от чахотки, а сейчас болезнь прогрессирует.

Последний акт: Арман, которому отец, предусмотрительно дождавшись ухудшения состояния Маргариты, рассказал о жертве умирающей женщины, успевает примчаться к постели любимой и принять ее последний вздох.

Роль Маргариты – щедрый подарок для любой актрисы: яркие появления в образе куртизанки в первом акте, любовные диалоги второго акта, невероятная сцена с отцом Армана, длинная сцена смерти, представляющая собой практически монолог Маргариты, в последнем действии. Зрители того времени очень ценили долгие умирания на сцене, и актеры блестяще с ними справлялись. В пьесе много драматичных сцен: душераздирающее чтение письма от отца, внезапный и неожиданный приезд любовника, последний любовный дуэт, типичная для умирающих от чахотки больных иллюзия внезапного выздоровления, смерть в объятиях любимого. Это была коронная роль многих актрис, представлявших разные поколения, и зрители любили их сравнивать: словно гурманы, они смаковали фирменное блюдо в разных исполнениях. Разумеется, в столь насыщенной любовной драме огромную роль играло взаимопонимание партнеров, которое тоже становилось предметом смакования и оценки зрителей.

Дузе создала кардинально отличный образ. Вместо известной всему Парижу публичной женщины она представила зрителю простую девушку в белых одеждах – то есть полную противоположность тому, чего ожидала публика.

Первые шаги Дузе-Маргариты

Дузе впервые сыграла в «Даме с камелиями» в 1882 году. Это поворотный год для актрисы. Едва обретя возможность самостоятельного выбора, Дузе создает свой особенный репертуар, значительную часть которого составляют французские пьесы: большое количество драм Дюма-сына, небольшое – Дюма-отца и много Сарду. В ее репертуаре есть и произведения других французских авторов, разбавленные немногими итальянцами – роли в итальянских пьесах были предметом ее особой гордости, хотя они и не были самыми знаменитыми: «Сельская честь» Джованни Верга, немалое количество произведений ее друга Джузеппе Джакоза, немного комедий Карло Гольдони – «Трактирщица» и «Памела в девушках». Почему юная Дузе настойчиво предлагает директору своей труппы именно этот репертуар? Не отдельную роль, а целую группу пьес? Возможно, это происходит потому, что эти произведения были более модными в то время, возможно, этот репертуар привлекал актрису, потому что его играла знаменитая Сара Бернар, возможно, подобный выбор объясняется тем, что многие из этих ролей прежде были сыграны великой актрисой прошлого Эме Декле, которую Дузе выбрала для себя негласным ориентиром. Возможно, эти отчасти похожие друг на друга героини помогали ей преодолеть сопротивление зрителя, позволяя показать бесконечные нюансы внутри некоего единого суперперсонажа, состоящего из Клотильды, Фру-Фру, Цезарины, Лионетты, Денизы, Маргариты. Но прежде всего эти женщины являлись абсолютными героинями: по замечанию Дюма, они свидетельствовали о женском всемогуществе (в смысле абсолютного превалирования женского образа в тексте), которое сложилось во французской литературе уже начиная с середины девятнадцатого века, а спустя несколько десятилетий распространилось и в литературе других стран:

En effet, s’il est un lieu où la Femme affirme despotiquement cette toute-puissance que la poésie lui attribue et où elle en abuse même, c’est le théâtre. C’est l’amour sous toutes ses faces qui est l’élément du théâtre, c’est l’émotion qui en est le but, c’est donc la Femme qui en est le principe. <…> Pas un succès au théâtre où l’Homme ne soit offert en holocauste à la Femme. Elle est la divinité du lieu, et, de sa loge ou de sa stalle, belle, fière, triomphante, calme, entourée, adulée, Elle assiste à ces hécatombes humaines (Dumas, 1893, Vol. IV, L’ami des femmes, Préface. P. 7–8)19.

Этот репертуар ей подходит, он «современный», в нем есть для нее прекрасные роли, он сам по себе напрашивается. Поразительные жесты Дузе и нюансы ее актерской игры придают этому репертуару тревожность. Типично мужское утверждение Дюма-сына о том, что женщины проявляют, прежде всего, эмоцию, предстает наивным в свете того, во что способна превратить эмоцию Дузе. В этот период она впервые и, возможно, единственный раз в жизни испытывает счастье от игры на сцене20. Это не продлится долго:

Мой прекрасный маркиз! Мой безгрешный и светлый друг…

Сегодня я играю двенадцатый спектакль – в Милане!.. Боже! Этот благословенный Милан, который так долго стоял мне поперек горла! Помните, сколько раз мы об этом говорили?

Вы же – однако – как истинный Пророк предсказывали мне успех – а я, как истинный суевер, – даже в этом преждевременном обещании видела дурное предзнаменование! Да здравствует мой светлый друг! Все это благодаря и Вам – настоящему Пророку!

Я же… слушайте… жду с нетерпением!.. Иногда прием, оказанный мне зрителем, – меня пугает – и заставляет меня улыбнуться от неверия… а иногда – я чувствую себя – окрепшей – молодой – уверенной – уверенной в своем искусстве… чтобы любить его – даже еще больше, чем я его люблю! – Нечего сказать. Успех мне по душе.

В первый вечер, когда я вышла на сцену, я не чувствовала в себе жизни – и когда зритель встретил меня таким ропотом – таким сопротивлением… я почувствовала себя прекрасной и опустошенной. Представьте себе – как только я закончила играть первый акт Федоры – ко мне в гримерку пришел один друг… и он сказал мне только эти слова: «Утешьтесь, Вам сопутствовал успех уродства, это хорошее предзнаменование…» И на самом деле! – Я всегда знала, что некрасива, но услышать об этом от других….

В общем – я не умею долго писать. Пусть пройдут эти несколько дней, и я напишу Вам из спокойного Турина.

Диалог в «Giornale d’Italia» как нельзя соответствует – «Я буду играть на сцене! – Я буду играть на сцене!» – Я буду заниматься искусством, всегда!

Я поеду в Америку… поеду в Испанию… поеду в Вену… я поеду… я поеду…

Настолько далеко, насколько смогу, и мое имя будет звучать там… Но свое сердце я спрячу лучше, чем спрятан камешек в колодце. Только одно слово – великое – бесконечное – искусство (AG. Оп. 61. Д. 1)21.

Это письмо 1884 года вызывает улыбку. Дузе перескакивает с одного путаного предложения на другое, мы видим ее смущение, вызванное огромным и неожиданным успехом, который только начинает приходить к ней, ее мечты о путешествиях, которые она скоро осуществит на самом деле. Упоминание сердца, которое она спрячет лучше, «чем спрятан камешек в колодце», предстает прекрасным и таинственным. Неожиданно видеть этот восторг, потому что в дальнейшем Дузе сохранит очарование своей порой восхитительной манеры письма, но театр она будет воспринимать все с большей отрешенностью, а порой и злобой. Но не себя в нем. Дузе прекрасно понимала, что для нее театр был «жизненной ценностью», как она сама выразится в письме к драматургу Марко Прага от 21 июля 1920 года (Cini, f. SM).

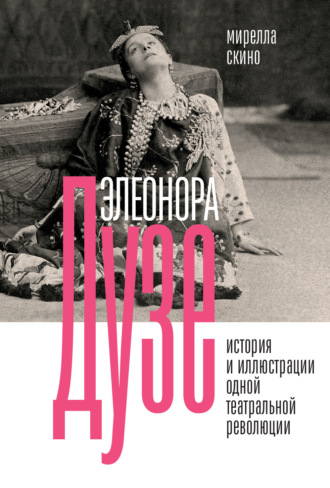

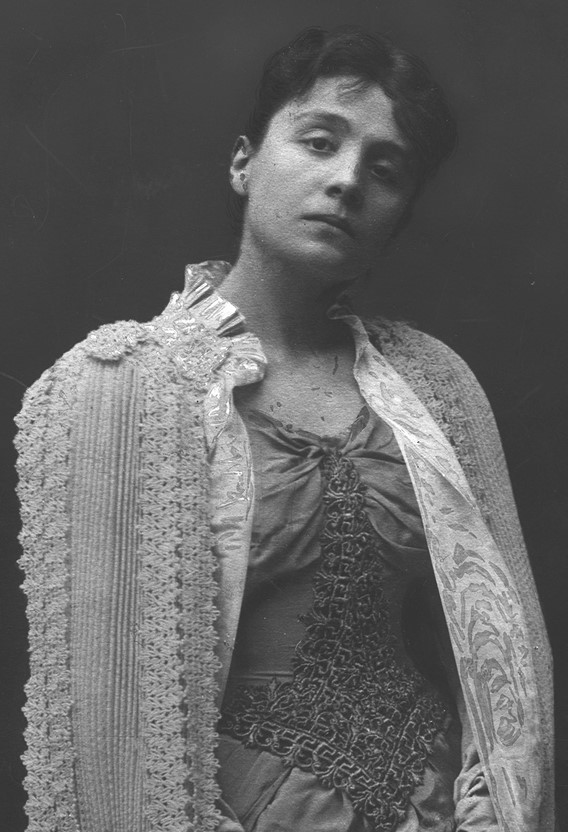

Ил. 2. Эта фотография – фрагмент более крупной исходной фотографии – подчеркивает парадоксальную простоту Дузе-Маргариты. В своей автобиографии Сара Бернар пишет, что талант Дузе заключался в том, что она умела посадить дерево там, где было бы логично и обычно ожидать появления цветка и наоборот [См. Бернар, 2006. С. 239: «Элеонора Дузе скорее актриса, чем артистка: она выбирает избитые пути. Правда, она никому не подражает, ибо сажает цветы на месте деревьев, а деревья на месте цветов, но ей не удалось воплотить ни одного оригинального, только ей присущего образа, создать персонаж либо явление, которые увековечили бы ее память. Дузе носит чужие перчатки, надевая их наизнанку с необыкновенным изяществом и непринужденностью. Это великая, величайшая актриса, но отнюдь не великая артистка». – Прим. пер.]. Но как долго могло удивлять подобное переворачивание перспективы? Довольно заметный театральный драматург того времени Сабатино Лопец пишет (в «Secolo XIX» от 4 февраля 1904 года), что «эффект [актерской игры Дузе] заключается в переворачивании… Вместо ожидаемого крика вы видите расслабленность». Эти слова в большей степени, чем замечание Сары Бернар, описывают техническую сторону, они больше относятся к отдельным жестам, а не к самой игре: удивление от неожиданного переворачивания, не соответствующего ожиданиям, длится недолго. Замешательство, вызванное внезапным движением или криком, дает неожиданный эффект и сохраняется дольше. Например, один немецкий критик заметил, что Дузе сместила акцент в финале третьего акта, кульминация которого обычно заключалась в написании прощального письма Арману. Дузе же перенесла акцент на предшествующую написанию письма долгую душераздирающую сцену: она медленно ходила по дому, в котором героиня была прежде так счастлива, ее рыдания становились все громче, а затем она в полуобморочном состоянии падала на диван и быстро писала письмо (см. Grazioli, 2015. P. 138–139).

На этой фотографии, например, бесхитростное выражение лица не отменяет намеренно провокационной позы: прямая спина и костюм подчеркивают грудь. Непредсказуемость героини, равно как и самой Дузе, рождается из этого маленького противоречия, распаляя беспокойное желание зрителя расшифровать ее. Но и другими способами – например, нежеланием давать интервью, избеганием излишнего внимания во время бесконечных гастролей, использованием фотографий – Дузе, похоже, всегда стремилась стереть слишком отчетливые и слишком очевидные следы.

«Дама с камелиями» тоже относится к этому периоду первого осознания собственной значимости, радости, любви к «искусству»22, но пока еще эта роль не является одним из главных успехов актрисы23. Об этом она рассказывает своему другу Франческо д’Аркэ в письме из Триеста от 3 апреля 1884 года, написанном за месяц до процитированного выше. Однако вопреки всему Дузе продолжает играть Маргариту:

Дорогой маркиз,

Будьте внимательны, поскольку я скажу Вам две истины – первая – горькая… но правдивая. Позавчера меня ждал феноменальный провал в «Даме с камелиями». Один из тех провалов… после которого возвращаешься домой… и плохо спишь ночью. Какого бы черта ни ждали зрители – или какой бы черт ни укусил меня – факт в том, что крах был полным.

Я хотела бы отнестись к этому… с так называемым легкомыслием… но как ни крути, такие вещи расстраивают – но это уроки – которые, наверное, полезны!

Незыблемое правило: Зритель всегда прав. – Поэтому надо искать во мне, а не в нем причины – что не так с моей Маргаритой… и я их найду.

Другая истина – невероятный успех был у меня вчера в «Давай разведемся». Как будто бы зрители хотели возместить мне провал – поскольку аплодисменты при моем появлении – были… отчасти чрезмерными.

Ох! Какие уроки для Дузе-Кекки! Сегодня мне нет покоя, и меня попросили сыграть «Даму с камелиями». Все говорят, что я улучшу исполнение, что зрители снова поверят… и что у меня будет огромный успех… Хм… Да поможет мне бог.

Прощайте, дорогой маркиз – спасибо за вашу неизменную дружбу – и храни меня Бог от печеных груш, которые вы так любите! Э. Дузе-Кекки.

Если бы об этом провале знали мои римляне (AG. Оп. 61. Д. 1).

Она необыкновенно мила. Понятно, почему друзья тех лет, например граф Примоли или драматург Джакоза, боялись, что «отчасти чрезмерный», по собственным словам Дузе, успех изменит ее. Неизвестно, кто именно попросил ее повторить Маргариту. Возможно, это был руководитель труппы, возможно, ее муж. Однако ее анализ собственного громкого провала звучит умиротворяюще.

Провал не ограничился одним Триестом, в нашем распоряжении есть также крайне нелестная рецензия в «Fieramosca» от 15 июля 1882 года, написанная после спектакля во Флоренции годом раньше Рази, который был поклонником Дузе с первых ее шагов. Из рецензии Рази понятно, что игра Дузе была еще сырой, неумелой: то, что впоследствии превратится в ошеломляющую неожиданность, пока что представляет собой слишком заметные глазу сценические эффекты. Например, в последнем акте зритель видел, как Дузе подготавливала свое бездыханное падение в сцене смерти. Все это дает нам повод подумать о том, насколько спектакль может нуждаться – и почти всегда нуждается – во времени для своего вызревания. Многие коронные роли актеров девятнадцатого века формировались и развивались медленно, они росли с каждым спектаклем, во времени, благодаря которому росло и взаимопонимание с другими актерами – достаточно вспомнить об «Отелло» Томмазо Сальвини, спектакле, который стал известным во всем мире (см. Schino, 2016. P. 90–129). Спектакль – это не картина, которая обретает свой окончательный вид вместе с последним мазком кисти, это произведение живого искусства, которое может со временем расцвести или увянуть.

Странные свидетельства

Лучшие свидетельства не рассказывают о сценическом действии. Они говорят совсем о другом, например о том, какой увидели Маргариту изумленные игрой Дузе зрители. Они описывают не Маргариту Дюма и не Маргариту Дузе, а ту Маргариту, которую сами представили себе, смотря на актрису. Даже искушенные зрители и знатоки часто рассказывают о собственных чувствах во время спектакля, о своих безудержных слезах, о своем смущении, вызванном этой сентиментальной, но не сложной историей.

Эти источники кажутся менее объективными и самыми трудными для анализа. Но и они подлежат изучению: эти свидетельства рассказывают нам об особой боли, которую умела вызвать Дузе. Речь идет не о приятной сентиментальной эмоции, а о реальной острой боли, безусловно, несоразмерной театральному впечатлению. Иногда зрители переносят некоторые черты героини на личность актрисы, поскольку сильные эмоции способны создавать самые иррациональные связи. Сами по себе эти описания ее «Дамы с камелиями», часто умные, очень трогательные или виртуозные, не смогли бы объяснить, почему зрители долго плакали во время спектакля, почему они так описывали ее худые, словно принадлежащие по-настоящему больной женщине руки, почему они испытывали восторг или муку. Однако большее значение имеет не действие, а особое качество боли, неприятной и осмысленной, которую испытывает человек, оказавшись по воле случая – или благодаря таланту великого артиста – перед лицом неприкрытого жестокого страдания, причиной которого является несправедливость. Зрители видели перед собой беззащитную женщину, еще более беспомощную в силу ее безмерной любви, а не социального статуса или пола, которая, по сути, безвинно страдала из‑за человека, обладающего властью. Похоже, что именно к этому они свели настойчиво создаваемый Дузе образ Маргариты-простушки, столь далекий от образа знаменитой парижской куртизанки и столь внушающий зрителю доверие. И это влекло за собой более общую дестабилизацию предельно понятных вещей, еще более сильную из‑за искажения пределов и границ испытываемого в театре удовольствия. Как уже говорилось, самым сильным оружием Дузе было умение вызывать замешательство, ее способность удивлять и уводить зрителя с привычного пути. Ее невинная Маргарита не только сценический образ или театральная уловка – это оружие, которое Дузе использует, чтобы проникнуть в головы своих зрителей и заставить их открыться страданию.

Джордж Бернард Шоу с его тонким чутьем драматурга, не говоря уже о чутье критика, смог выразить это отчетливее других: по его мнению, Дузе умела привести зрителя к размышлениям, которые выходили за рамки персонажа или истории. Шоу видит не только эмоциональную, но и интеллектуальную составляющую работы Дузе над образом Маргариты: призыв к человеческой солидарности в лишенном сострадания мире24.

Не такого ожидали от спектакля в те времена. Другие актеры и актрисы, такие как восхитительная Сара Бернар, царствовали в театре, они любили его, превращали его в более богатый и искрометный, с удовольствием обживали его. Дузе, которая при этом считалась одной из вершин театра того времени, обладала таинственной способностью выходить за пределы и вторгаться в иную реальность. Конечно же, не только в роли Маргариты: актрису сравнивали со страдающим Христом – во многих свидетельствах мелькает слово «распятие», – о ее искусстве говорят как о муке, а не как о радости. Сильные слова в отношении французских драм, которые часто не отличаются большой глубиной.

Публика испытывала замешательство не только при первой встрече с Дузе. Актриса умела создать у своих постоянных зрителей ощущение, что каждый раз, вечер за вечером, они смотрели разный спектакль. В какой-то вечер на первое место выходила страсть, в другой – болезнь и смерть, в третий – страдание. Постоянные зрители не знали покоя.

Почти все, что рассказывается об этом и о других спектаклях, касается прежде всего умеренности, простоты. Обморок Дузе-Маргариты во время сцены обеда в первом акте не отличался большой эффектностью (см. Molinari, 1985b. P. 93). Первые актрисы обычно появлялись в центре сцены. Дузе же медленно подходила к рампе, позволяя своим зрителям почти случайно «обнаружить себя» среди других персонажей. В Лондоне в 1893 году Маргарита впервые появлялась на втором плане, она сидела среди друзей. Еще незнакомые с Дузе зрители постепенно сосредотачивали свое внимание на актрисе, благодаря ее легкому смеху, подаче шуток, которые «странным образом казались неуместными в этой атмосфере» («The Saturday Review», 27 мая 1893 года). Многие рассказанные детали касаются бледности Дузе, ее манеры поправлять на себе одежды или интонаций ее голоса: но они представлены как театральный эффект – они и были театральным эффектом. Как ей это удавалось? Столь знаменитая пьеса предполагала существование определенных канонов актерской игры. Традиция внушала зрителю доверие. Например, в Италии Маргарита обычно целовала Армана в лоб. Дузе же в момент прощания долго целовала любовника в губы: крошечный скандал, знак новых времен, но одновременно и потрясение25. Неожиданный эффект может сделать из маленького жеста сценическую бомбу. В любовных сценах она разговаривала гортанным, чуть хриплым, завораживающим голосом.

Яркие действия и не нужны. Напряжение, возникающее между спектаклем и зрителем, рождает сильные эмоции, что прекрасно объяснил знаменитый актер Сальвини: сила какого-то жеста или какой-то находки зависит от ожидания, которое умеет создать актер. Отвечая на вопрос, как ему, уже не в юном возрасте, удается испустить столь мощный крик в «Отелло», актер отвечал: «Я не кричу, это вы кричите внутри себя <…> я только открываю рот: моя задача состоит в том, чтобы постепенно привести роль к кульминационной точке, и тогда зритель сам закричит, если почувствует это необходимым»26.

Шоу рассказывает еще об одной крошечной и мощной детали, которой, похоже, больше никто не заметил: во время сцены с отцом Армана Дузе наклонялась, а затем поднимала голову, и зритель видел ее залитое слезами лицо (см. «The Saturday Review», 15 июня 1895). Другая завораживающая с технической точки зрения деталь касается последнего акта: забившаяся в угол кровати Дузе бьет локтем по подушке, пытаясь собраться с силами. Столь бытовой, но странный жест стал знаменитым. Я не нашла его описания в непосредственных свидетельствах, однако он упоминается в интервью одной страдающей от болезни молодой актрисы, которая, чтобы приободрить себя, бьет локтем по подушке. Как Дузе-Маргарита в последнем акте, когда она хочет рассмотреть присланные немногими оставшимися друзьями подарки, – уточняет интервьюер (см. «L’Arte drammatica», 4 января 1896 года). Подобный жест свидетельствует о сумбурной жестикуляции, столь отличной от гармонично упорядоченных движений других актрис. Это маленькие постоянные бомбы, сделанные из ничего. И тем не менее они остаются в памяти.