Полная версия

Биология в фокусе. Естественные отделения университетов Российской империи (1830–1900)

13 декабря 1868 г. состоялось заседание Совета министра народного просвещения, где было заслушано дело о специализации преподавания на физико-математических факультетах университетов. В результате Совет министра заключил, что окончательное решение о специализации студентов с третьего курса представляется на усмотрение советов университетов, но без разделения факультета на отделения125. В отношении же Санкт-Петербургского университета было принято решение о требовании испытания из двух специальных курсов для всех оканчивающих естественное отделение студентов. Министр Д. А. Толстой 18 января 1869 г. писал попечителю Петербургского учебного округа, что, согласно замечанию Харьковского университета о неясности механизма выбора двух специальных курсов, «следовало бы сделать обязательным для студентов выбор этот в таком распределении: 1) химия (как указано факультетом) и физика, 2) минералогия специальная, кристаллография, геология и палеонтология и 3) ботаника и зоология, как указано факультетом»126. Этим «пожеланием» министр свел специализацию студентов Санкт-Петербургского университета до трех отделений по примеру Казанского университета.

Заметим, что министерство отказалось от предложения Ходнева о единообразном разделении факультетов, предложив им самим решать, как лучше внедрить специализацию. Поэтому после разрешения специализации со стороны министерства аппетиты некоторых университетов в этом вопросе выросли. В Казанском университете в 1868 г. начался пересмотр существовавшего с 1864 г. разделения естественного отделения на три разряда. В «Правила для разделения физико-математического факультета на специальные отделения» были внесены изменения – разряд естественных наук делился уже не на три, а на пять отделений: 1) зоологии, 2) ботаники, 3) минералогии и геологии, 4) химии и физики, 5) практических наук, то есть технической и агрономической химии и практической механики127. Еще одно изменение было внесено чуть позже, согласно замечанию А. О. Ковалевского о желательном объединении зоологии и ботаники в одно отделение, так как он считал, что «как зоологу необходимо иметь точное понятие о жизненных процессах в растительном царстве, так и ботанику необходимо то же относительно животного царства. Общие же курсы в наших университетах далеко не дают точного понятия об организации животных или растений, они по необходимости очень кратки, так как профессор (вследствие уничтожения занятий естественными науками в гимназиях) встречается со слушателями, не имеющими подчас никаких предварительных сведений по естественным наукам»128.

В 1870 г., учитывая мнение Ковалевского, уже работавшего в то время в Киеве, проект Казанского университета предполагал разделение на четыре отделения: 1) зоология и ботаника, 2) минералогия и геология, 3) химия теоретическая и практическая, 4) практических наук129. Геолог Н. А. Головкинский при рассмотрении представленного проекта указывал, что из‑за планируемого разделения, начинающегося с третьего курса, «может быть, правильно говорить не о числе отделений, на которые дробится факультет, а только о числе различных программ для окончательного испытания студентов на степень кандидата, на звание действительного студента. Мы думаем, что таких программ должно быть не три, а пять: зоологическая, ботаническая, химическая, минералогическая и геологическая»130.

Однако в 1872 г. Казанский университет отказался от дробного разделения, приняв за образец предложенную министром специализацию по группам наук с целью дать более широкое естественно-научное образование. Студентам, перешедшим на третий курс, предлагалось выбрать одну из трех групп: 1) зоология, ботаника и палеонтология; 2) химия, опытная физика, теоретическая и агрономическая химия; 3) минералогия, геогнозия, палеонтология и практические упражнения в химическом анализе131.

Третий и четвертый курсы должны были быть посвящены практическим занятиям по предметам предварительно выбранной группы наук (о чем студенты должны были проинформировать декана письменно не позднее 1 сентября). Это предложение физико-математического факультета было принято большинством голосов в Совете Казанского университета 22 мая 1872 г. При этом один из членов Совета, профессор медицинского факультета И. М. Гвоздев, голосовавший против, заметил: «Выслушав факультетскую бумагу о разделении предметов естественного разряда, начиная с 3 курса на несколько групп, сходных более или менее по своей специальности, я имею честь заявить, что такое деление на группы не сообразно, во-первых, с универсальным изучением естественных наук вообще, во-вторых, с экзаменом на звание кандидата естественных наук в особенности и, в-третьих, с позволением Совета министра, где специальность преподавания того или другого предмета по естествознанию должна быть, по моему мнению, понимаема не в смысле ограничения числа предметов естествоведения, но более или менее специальное изложение всякого предмета, входящего в состав факультетского преподавания. В бумаге министра прямо говорится, что из студента нельзя приготовить специалиста»132. И. М. Гвоздев был воспитанником Московского университета, в котором служил до 1865 г. Его позиция по вопросу специализации отражает характерное для того времени мнение Московского университета. Тем не менее рациональное зерно в его возражениях присутствовало: именно эту позицию – о расширении числа специальных курсов – начали впоследствии проводить в Московском университете.

Первые студенты естественного отделения физико-математического факультета Казанского университета, которым довелось учиться по программе специальных курсов, выбрали специализацию следующим образом: отдел геологии и минералогии – 1, отдел химии, физики, технологии и агрономии – 3, отдел ботаники и зоологии – 3133. В 1878 г. по инициативе В. В. Заленского специализацию перенесли на четвертый курс обучения134, а студентам предлагалось выбрать одну из четырех групп: ботаники, зоологии, минералогии и геологии, химии135.

Помимо Казанского университета, проекты специализации создавались и в других университетах. Автором проекта Новороссийского университета был профессор ботаники Я. Я. Вальц. Отметим, что он как раз предлагал оставить математику среди предметов естественного отделения, так как «занятия математикой не только содействуют развитию способностей, приучают натуралиста к точности, но вместе с тем дают в его руки метод для исследований»136, а также разделить предметы на общие и специальные. Общие предметы должны были изучаться первые два года, затем студент выбирал два специальных предмета, из которых ему в последующем следовало назвать главный. Для специальных занятий студент мог «избрать только следующие комбинации предметов: зоология и химия; зоология и ботаника; зоология и геология; ботаника и химия; ботаника и геология; минералогия и химия; минералогия и геология; агрономия, агрономическая химия и техническая химия; химия и практическая физика»137.

Этот проект существенно отличался от других проектов разделения естественного отделения на разряды и мог бы дать студентам очень широкие возможности для специализации. Но рассмотрение его в вышестоящих инстанциях застопорилось, как и другое предложение физико-математического факультета 1875 г. В нем предлагалось перенести специализацию на четвертый курс (как это было сделано в Казанском университете в 1878 г.), где студенты могли выбрать одну из семи групп практических занятий: химию, минералогию, географию, ботанику, зоологию, прикладную химию, физиологию138. Обращает на себя внимание тот факт, что впервые в Новороссийском университете была предложена специализация по физиологии, что, скорее всего, было связано с тем, что в то время там работал выдающийся русский физиолог И. М. Сеченов. Новаторским было и выделение физической географии. К сожалению, этот проект также не был реализован.

В 1870–1875 гг. в Новороссийском университете существовало утвержденное ранее разделение на три разряда: физико-математических, естественных, технических наук и агрономии. Такое деление просуществовало недолго в связи с малочисленностью третьего отделения, которое в 1871 г. насчитывало 20 студентов, в 1872-м – 18, в 1873-м – 10139. В 1875 г. на четвертом курсе разряда технических наук и агрономии учились три студента140. Всего же его окончили 16 студентов – один в 1871 г., пятеро в 1872‑м, по четверо в 1873‑м и в 1874‑м, двое в 1875-м. С 1875/76 учебного года физико-математический факультет Новороссийского университета имел только два разряда – математических и естественных наук, как это было принято во всех университетах.

Между прочим, в самом Санкт-Петербургском университете, который выступил инициатором специализации, существовало пять групп специальностей, по которым читались специальные курсы: химия, биология, физика, геология, агрономия141, а специализация начиналась с третьего курса.

Университет святого Владимира в 1870 г. ввел разделение физико-математического факультета на три разряда, как это было принято в Харьковском университете, и в 1871 г. министр первоначально разрешил оставить разряды, однако впоследствии товарищ министра народного просвещения И. Д. Делянов указал попечителю Киевского учебного округа П. А. Антоновичу, что «допуская в университете подразделение факультетов преимущественно физико-математического на подобные разряды, как разряд физико-химических наук, мы можем дойти до того, что университеты наши потеряют свое настоящее значение и примут характер, свойственный высшим специальным заведениям»142. Поэтому физико-математический факультет Университета святого Владимира остался в составе двух отделений143. В 1878 г. университет вновь обращался с просьбой о разделении факультета на три разряда, в удовлетворении которой ему было отказано по причине малочисленности студентов.

В 1879 г. о разделении естественного отделения на два разряда биологических и физико-химических наук просил Варшавский университет. Среди причин подобного разделения его инициаторы (профессор минералогии К. О. Юркевич, профессор механики Т. К. Бабчинский, профессор химии А. Н. Попов, профессор зоологии А. В. Вржесниовский, профессор физики Н. Г. Егоров, доцент геологии И. Ф. Трейдосевич и доцент технической химии В. А. Гемилиан) называли «затруднение» студентов многочисленными теоретическими лекциями в ущерб практическим занятиям. Для устранения этого «недостатка», отмечали профессора физико-математического факультета, «едва ли кто-либо согласится на сокращение числа теоретических лекций, имея в виду весьма быстрый, прогрессивный рост по всем отраслям естественных наук, точно так же, едва ли кто-нибудь признает возможным для всестороннего изучения наук продолжить курс студентов на пятый год, который был бы предназначен для практических занятий, при помощи которых студенты могли бы отчетливо уразуметь предмет и вполне ознакомиться с научными методами»144. Поэтому единственным выходом виделось разделение естественного отделения с третьего курса на разряды биологический и физико-химический.

Некоторые преподаватели (профессора математики Н. Я. Сонин, астрономии и геодезии И. А. Востоков, ботаники А. А. Фишер фон Вальдгейм, сравнительной анатомии М. С. Ганин) высказались против разделения, считая, что переизбыток лекций – это намеренное заблуждение, а физико-химический разряд следовало бы организовывать в математическом отделении. Они предлагали, «оставив разделение факультета на два отделения на прежнем основании, обязать студентов естественного отделения слушать все теоретические лекции, как это имело место до сих пор; что же касается практических занятий студентов, то предоставить каждому из них выбор одного или нескольких предметов для более специального изучения при посредстве практических занятий»145. Такое решение (без разделения на разряды) имело положительный момент в том, что его мог принять и Совет университета без специального разрешения министра. В любом случае в январе 1880 г. министр ответил отказом по причине малочисленности студентов. В 1889 г. в Варшавском университете вновь рассматривался вопрос о создании биологического отделения, однако образованная с этой целью комиссия нашла, что организация подобного отделения будет нецелесообразной146.

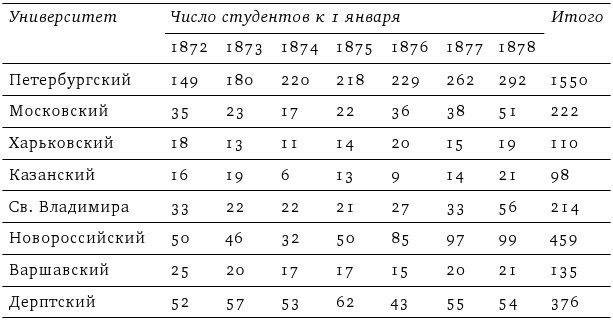

Таблица 1. Число студентов естественного отделения в 1872–1878 гг.

В большинстве русских университетов (за исключением Московского) после принятия на уровне министерства проекта Санкт-Петербургского университета о разделении курсов на общие и специальные появились не только собственные проекты специализации, но и их действительная реализация, хотя наибольшего успеха здесь достигли Казанский и Санкт-Петербургский университеты. Несмотря на неоднократные попытки многих университетов ввести дробное деление естественного отделения, попытки эти были безуспешны как по причине малочисленности студентов, так и по причине негативного отношения министерства к идее узкой специализации студентов.

И действительно, в 1872–1878 гг., на которые приходится активное законотворчество профессоров с просьбами о специализации, число студентов естественного отделения большинства университетов было небольшим147 (таблица 1). Только в столичном университете число студентов было больше 100 и даже 200 человек, в остальных университетах цифры не превышали 100, а в некоторых случаях даже 20.

В Университете святого Владимира Совет даже обращался со специальным запросом на факультет, указывая, что «в начале сего учебного года на естественное отделение физико-математического факультета поступили по поверочному испытанию два студента и один перешел с математического отделения. Первые два перешли на медицинский факультет»148, и просил разъяснить причины быстрого уменьшения студентов естественного отделения.

Как уже говорилось, самое большое число студентов естественного отделения было в Петербургском университете, на втором и третьем месте по численности были Дерптский и Новороссийский университеты. Это было вполне закономерно: в Петербургском университете в то время преподавали ботаники А. Н. Бекетов и А. С. Фаминцын, химики Д. И. Менделеев и А. М. Бутлеров, с 1876 г. физиолог И. М. Сеченов, да и это был столичный университет без медицинского факультета. С Новороссийским университетом были связаны имена И. И. Мечникова и А. О. Ковалевского, в 1871–1876 гг. здесь работал И. М. Сеченов.

Что касается Дерптского университета, то этот немецкий университет Российской империи имел отличную от русских университетов систему обучения и давал возможность узкой специализации. Особенностью Дерптского университета являлось то, что студент мог специализироваться по любой из девяти кафедр физико-математического факультета в соответствии с положением об испытаниях на звание действительного студента 1866 г.149 Согласно правилам для студентов (1869) в Дерптском университете существовали следующие направления специализации – математика, астрономия, физика, химия, минералогия, ботаника, зоология, сельское хозяйство150. Особенностью Дерптского университета было то, что специализация начиналась с первого полугодия, как указывал Е. В. Петухов, ранняя специализация «вообще в Дерптском университете поощрялась»151. Подобный порядок действовал до русификации на рубеже 1880–1890‑х гг., вследствие которой он был переименован в Юрьевский университет.

Возвращаясь к периоду активной борьбы за специализацию в русских университетах в 1860–1870‑е гг., отметим, что основными причинами возникновения различных проектов деления естественного отделения на разряды были, во-первых, успехи всех естественных наук в середине XIX в., особенно биологии и химии, а во-вторых, стремление к более практическому обучению студентов, которое стало возможным после принятия устава 1863 г. Даже в Московском университете, стремящемся к широкому естественно-научному образованию, признали необходимость специализации. В 1881 г. физико-математический факультет резюмировал: «С введением устава 1863 г. значительно расширились занятия студентов. Этому расширению содействовало увеличение числа преподавателей, введение новых предметов и образование кабинетов и лабораторий для практических занятий с учащимися. Для студентов сделалось невозможным равномерно изучать все преподаваемые науки. Явилась необходимость облегчить самые занятия и самые требования на экзаменах»152.

В опубликованных в 1875 г. материалах комиссии по пересмотру университетского устава 1863 г. углубление специализации и присутствие отличий в учебных планах разных университетов освещено в негативном ключе, при этом имена высказывавшихся профессоров не были указаны. Так, «один Одесский профессор» говорил, что «специализация дошла до крайности» и что «учебные планы должны быть общими для всех университетов»153, а «один Киевский профессор» указывал на то, что «студенты со 2‑го курса начинают заниматься специально какими-либо предметами и по другим предметам требуют себе послаблений»154 и устранить это можно лишь введением экзаменов для целого факультета.

Профессора предлагали обсудить программы общих курсов (которые должны были преподаваться в первый и второй годы обучения) на страницах журнала МНП, чтобы была обеспечена полнота преподавания. При этом первые два курса не должны были быть насыщенными, на первом курсе достаточно трех предметов (физики, химии и математики), на втором – практически заниматься аналитической химией и в физической лаборатории, после чего можно переходить к любой специальности. Автор этого предложения, «один профессор Новороссийского университета», считал, что «можно быть отличным минералогом, не зная вовсе ботаники и зоологии (хотя эти предметы могут быть полезны для студентов при занятиях минералогией, однако же они не должны быть обязательными), но нельзя быть ни минералогом, ни ботаником, ни зоологом, не будучи физиком и химиком»155.

В действительности же на первых двух курсах изучалось гораздо больше предметов. Причем в разных университетах читался разный перечень предметов. Наиболее близко к тому, о чем писал «один профессор Новороссийского университета», говоря об ограничении числа предметов на первых двух курсах, подошел Киевский университет святого Владимира, который предлагал студентам первого курса сдавать экзамены по физике, неорганической химии и анатомии растений, а второго – по физике, физической географии, анатомии человека, анатомии растений, минералогии. В большинстве же университетов программа первых двух курсов предполагала знакомство практически со всеми естественными науками и была довольно насыщенной. При этом каждый университет самостоятельно решал, какие предметы и на каком курсе будут изучаться студентами.

И если с естественными науками все было более-менее стабильно (отличались только курсы, на которых они преподавались), то актуальным оказался вопрос с преподаванием математики для студентов-естественников, так как в 1860‑е гг. преобладала тенденция к отказу от этой дисциплины в пользу усиления специализации в области той или иной науки естественного цикла.

При пересмотре устава 1863 г. высказывалось мнение, что без усиления преподавания математики для студентов-естественников «непонятны многие вопросы химии, минералогии и особенно физиологии. Существовавшее до устава 1863 г. разделение физико-математического факультета с III курса было лучше нынешнего полного распадения факультета на математический и естественных наук»156, – писал анонимный профессор Московского университета. Тогда как другой профессор этого же университета считал, что «специализация на естественном разряде, существующая в Москве с III курса <…> совершенно необходима: прежде наши студенты поражали обширностью теоретических познаний, но на практике были невежами»157.

В вопросе о необходимости преподавания математики студентам-естественникам профессора разделились на два лагеря, в одном из которых были приверженцы важности математической подготовки естественников, в другом же считали, что естественникам важнее получить практические знания по специальности, нежели углубляться в знания математики. Тем не менее победило мнение большинства, и в курс для студентов естественных отделений вернулась математика. Так, в 1878 г. Московский университет пришел к выводу о целесообразности чтения для студентов-естественников курса энциклопедии математики на первом и втором курсах в объеме трех часов в неделю158. При этом физико-математический факультет Московского университета указывал, что «многие отделы естествоведения уже в настоящее время пользуются алгебраическим анализом и для основательного изучения их необходима соответственная математическая подготовка»159. Факультет считал целесообразным чтение специального курса для естественников, включавшего в себя аналитическую геометрию, дифференциальное и интегральное исчисление.

К такому же выводу пришли в Университете святого Владимира, где физико-математический факультет в 1884 г. ходатайствовал в Совет о преподавании студентам естественного отделения аналитической геометрии, дифференциального и интегрального исчисления и тригонометрии160. Даже в Санкт-Петербургском университете в начале 1880‑х гг. читался курс элементарной математики161. А последовавшее в 1884 г. принятие нового устава повлекло за собой полное изменение учебных планов, в которые было включено преподавание математики, так как ее изучение рекомендовал план МНП162.

Говоря о важности углубления специализации в 1860–1870‑е гг., хотелось бы отметить тот факт, что сами профессора признавали влияние полного разделения факультета на отделения в деле подготовки специалистов высокого уровня. Два профессора Московского университета писали в представленном мнении, которое было опубликовано в Материалах комиссии, собранных для пересмотра устава в 1875 г., что «никогда в России число ученых зоологов, занимающих видное и почетное положение в общеевропейской науке и вышедших из русских университетов, не было так велико, как в настоящее время, и число их постоянно увеличивается»163. Они связывали это именно с введением специализации, усилением практических занятий в лабораториях по естественным наукам. Так как до полного разделения факультета на отделения и преобладания математических дисциплин студенты не имели возможности сфокусироваться на изучении специальных отделов, в связи с чем были вынуждены ехать в Европу после окончания университета для приобретения «специальных сведений». Университеты Германии представляли собой более легкий способ получения таких «сведений», так как раньше, чем российские, начали внедрять институт практических занятий и специальные курсы.

В противовес тому, первому поколению студентов, окончивших появившиеся естественные отделения и «добиравших» знания по специальным предметам в Европе, в 1870‑е гг. «во всех университетах преподавание обставилось так, что с каждым годом увеличивается число лиц, способных приступать к самостоятельным работам и удачно выполнять их без обыкновенного до того посвящения в специалисты иностранными авторитетами»164. И это было огромным шагом вперед для самостоятельной подготовки специалистов российскими университетами. Хотя необходимо отметить и тот факт, что в 1860–1870‑е гг. на государственном уровне поддерживалась программа подготовки профессоров, благодаря которой зарубежные стажировки были пройдены огромным числом будущих профессоров.

В 1884 г. был принят новый университетский устав, который не только сломал привычную систему обучения, но и сократил число кафедр на физико-математическом факультете с двенадцати до десяти165. Устав 1884 г. за счет своих основных положений явился первой ступенью для унификации образования. Если раньше каждый университет мог принимать свои решения по поводу учебного процесса с одобрения министерства, то после принятия устава 1884 г. университеты были лишены подобного: им оставалось только реализовывать спускаемые из министерства указания. Устав представлял собой основу, «костяк» реформируемой образовательной системы, на которую позднее были «наращены» другие законодательные акты, регулировавшие учебный процесс и выпуск специалистов. К ним относятся, например, единые правила о зачете полугодий, экзаменационные требования для сдачи итогового государственного экзамена.

К середине 1880‑х гг. естественные отделения существовали на протяжении пятидесяти лет, а естественные науки изменились настолько, что требовались решения в отношении дальнейшего развития специализации и возможного дробления отделений. Первым шагом для стандартизации и унификации преподавания, который сделало министерство после принятия устава 1884 г., была попытка выработки учебных планов, которые соответствовали бы новому порядку, то есть могли бы предложить поступающим выбор специализации с первых дней занятий, что отвечало бы уровню развития естественных наук последней четверти XIX в.

Циркуляр министра, направленный в университеты 12 февраля 1885 г.166, пытался решить несколько задач: обеспечить свободу преподавания путем предоставления студентам выбора учебного плана, предусматривающего раннюю специализацию, внедрить систему гонорара, подразумевающую конкуренцию преподавателей, решить проблему с нехваткой помещений, распределив студентов по разным преподавателям. Именно так понимал свободу учения министр И. Д. Делянов, который писал о том, что «при свободе учения легко устраняется преподавание демонстративных и практических предметов и занятиях с устранением большого скопления студентов»167. Однако на практике министерство столкнулось с проблемами при выработке учебных планов в университетах.