Полная версия

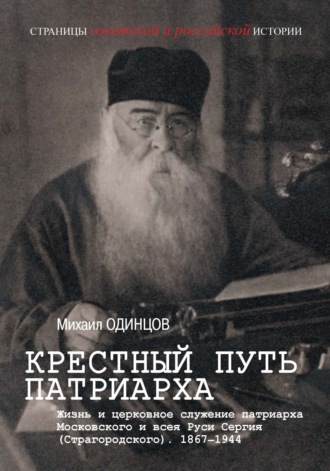

Крестный путь патриарха. Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского)

Утром 28 октября, после нескольких дней перерыва, соборянам, хотя и не в полном составе (346 чел.), наконец-то удалось собраться в Епархиальном доме. Бурная дискуссия, подчас переходившая в перепалку, завершилась решением прекратить прения по вопросу о патриаршестве и перейти к практическим шагам по восстановлению патриаршества.

На пленарном заседании, состоявшемся 30 октября 1917 г., обсуждался только один вопрос: о порядке избрания патриарха. Определили способ, заведомо многоступенчатый: наметить записками по одному кандидату из членов Собора как епископов, так и клириков. После чего, опять же голосованием, избрать троих кандидатов. Только потом из этих троих избрать жребием одного, который и станет патриархом Московским и всея России. В ходе голосования по выдвигаемым кандидатам на патриарший престол были названы имена 25 человек. Безоговорочным лидером стал архиепископ Харьковский Антоний (Храповицкий), получивший 101 голос. Со значительным отставанием следовали архиепископ Тамбовский Кирилл (27 голосов), митрополит Московский Тихон (23), митрополит Тифлисский Платон (22)… Имя архиепископа Владимирского Сергия (Страгородского) оказалось в последних рядах списка. За него подали лишь пять записок!

31 октября на пленарном заседании выборы продолжились. Собравшимся членам Собора (309 чел.) нужно было наметить имена трех кандидатов из 25 накануне избранных. Каждый член Собора мог подать записку с указанием трех имен. Проходил тот, кто набирал более половины голосов (т. е. как минимум 155 голосов). По первому голосованию необходимое число голосов (159) набрал только архиепископ Харьковский Антоний (Храповицкий), и таким образом он становился первым кандидатом в патриархи. Второе голосование определило следующего кандидата, им стал архиепископ Арсений (199 голосов). По итогам третьего голосования выбранным оказался митрополит Московский Тихон (162 голоса). Что касается Сергия Страгородского, то в первом туре за него проголосовали 14 членов Собора; во втором – 4, а в третьем за него никто не проголосовал.

Антоний (Храповицкий), архиепископ Харьковский

[Из открытых источников]

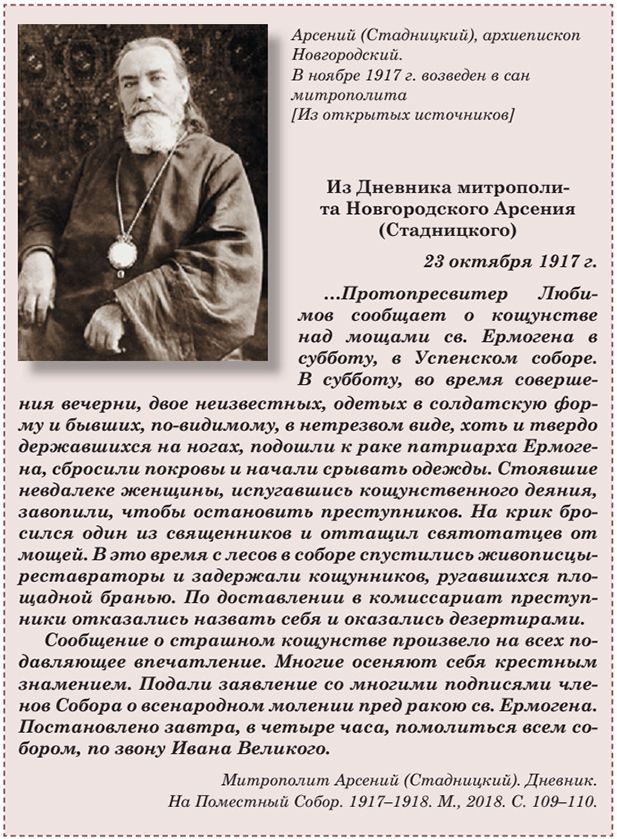

Арсений (Стадницкий), архиепископ Новгородский

[Из открытых источников]

Тихон (Беллавин), митрополит Московский

[Из открытых источников]

4 ноября 1917 г., когда в Москве большевики окончательно победили и заняли Кремль, Собор принял Определение о восстановлении патриаршества. На следующий день, в воскресенье, было назначено торжественное богослужение и выбор патриарха по жребию из трех намеченных кандидатов.

Поскольку доступ в Кремль был закрыт, и было невозможно провести выборы в Успенском соборе, где традиционно избирались русские патриархи, то решили свершить выбор в кафедральном храме Христа Спасителя. Чтобы сохранить сопричастность, сделать видимым духовное соединение этих храмов и тем легитимизировать до́лжный состояться акт, было решено доставить в храм Христа Спасителя чудотворную икону Владимирской Божией Матери из Успенского собора Кремля.

Ранним утром 5 ноября к Спасским воротам Кремля пришла депутация от Собора: Июдин, Уткин, Арапов. По предварительной договоренности с Военно-революционным комитетом их пропустили, и они пришли в Чудов монастырь, где проживал митрополит Тифлисский Платон (Рождественский). Вскоре он вышел к делегатам, и все вместе они направились к Успенскому собору. Вызвали сторожа.

– Откройте собор, – обратился митрополит.

– Не могу, нет приказа.

– Я служил у вас, почему не отворяете? – Это же митрополит! – вставили свои слова делегаты.

– Я знаю, что митрополит, но нам не велено никому открывать. Идите к коменданту. Прикажет – открою!

Видя бесперспективность перебранки, митрополит Платон пошел в комендатуру. Возвратился он через пару часов в сопровождении коменданта.

– Икону берите, благо ничего с ней в военные дни не стало, – комендант показал рукой в сторону царских врат иконостаса, где слева от них она и находилась. – Но, выносить из собора и Кремля, а потом нести по улице до храма Христа Спасителя можно только закрыв ее пеленой.

Так и пришлось митрополиту Платону и трем его сопровождавшим с «завернутой» иконой поспешить в храм Христа Спасителя, где завершались последние приготовления к службе. Икону поставили перед алтарем, а перед ней на столике разместили запечатанный ковчежец с записками имен трех кандидатов в патриархи. В ходе торжественного богослужения «вынутием жребия» был определен одиннадцатый патриарх Московский и всея России. Им стал митрополит Московский и Коломенский Тихон (Беллавин).

Тихон (Беллавин), патриарх Московский и всея России

1917

[Из архива автора]

По результатам переговоров с новой властью удалось получить разрешение на проведение 21 ноября, теперь уже в кремлевском Успенском соборе, интронизации вновь избранного патриарха, а также получить необходимые реликвии для новоизбранного патриарха из Патриаршей ризницы. В этот торжественный день Сергий Страгородский был среди тех иерархов, коим выпала честь сослужить новоставленному патриарху Московскому.

Одним из первых деяний патриарха Тихона стало присвоение «во внимание к высокополезному для Православной церкви святительскому служению» сана митрополита пяти иерархам. Первым среди них был назван Сергий Страгородский[92]. С этим его поздравила прибывшая 3 декабря в подворье Валаамского монастыря, где проживал Сергий, делегация Владимирской епархии. Владыка встретил их, имея на себе знак митрополичьего достоинства – белый клобук, и принял от них приветствие.

После торжественного избрания и интронизации патриарха Собор продолжил свои деловые заседания.

Заседание Поместного собора

Ноябрь – декабрь 1917

[Из открытых источников]

2 декабря на пленарном заседании Собора было принято определение «О правовом положении Российской православной церкви». Первые его два пункта (из 25) гласили:

1. Православная Российская церковь, составляя часть единой вселенской Христовой церкви, занимает в Российском государстве первенствующее среди других исповеданий публично-правовое положение, подобающее ей как величайшей святыне огромного большинства населения и как великой исторической силе, созидавшей Российское государство.

2. Православная церковь в России в учении веры и нравственности, богослужении, внутренней церковной дисциплине и сношениях с другими автокефальными церквами независима от государственной власти и, руководствуясь своими догматико-каноническими началами, пользуется в делах церковного законодательства, управления и суда правами самоопределения и самоуправления…[93]

Этот документ церковь намеревалась внести в Учредительное собрание[94], когда будут утверждаться новые государственно-церковные отношения. С ним должны были ознакомиться духовенство, церковный и приходской актив.

Восстановление патриаршества меняло систему высших органов церковного управления. Собор спешил до перерыва успеть завершить все ранее намеченные первоочередные дела. Одним из таких было избрание членов Священного синода и Высшего церковного совета. Этот вопрос обсуждался на пленарном заседании 7 декабря. В ходе двухступенчатых выборов митрополит Сергий (Страгородский) вошел в состав Синода, к компетенции которого были отнесены дела вероучительного, канонического и литургического характера[95]. Синод заботился «о нерушимом сохранении догматов веры и правильном их истолковании», контролировал перевод и печатание богослужебной литературы. На следующий день прошли выборы в Высший церковный совет[96]. В сформированном высшем церковном управлении (патриарх, Священный синод, Высший церковный совет) патриарху отводилась важная роль, но управлять Церковью единолично, без согласия коллегиальных органов – Синода и Совета, он не мог. Говоря современным языком, сложилась система сдержек и противовесов, когда каждая из сторон не могла выйти за рамки предписанных ей прав и обязанностей, и только все вместе они могли осуществлять управление Церковью.

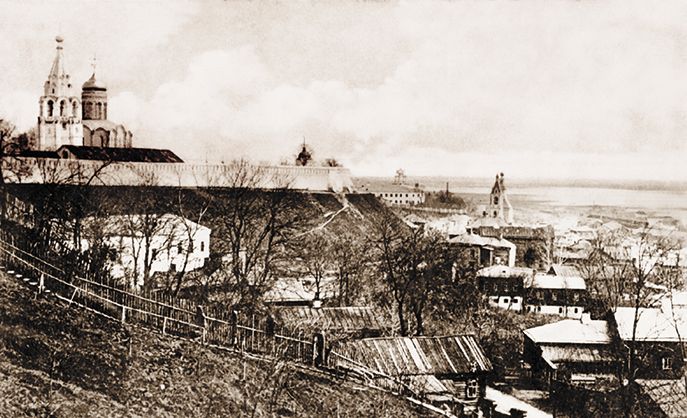

9 декабря закрылась первая сессия Собора. Соборяне разъезжались по своим епархиям. Возвратился и митрополит Сергий во Владимирскую епархию. Местом пребывания он избрал Рождественско-Богородицкий мужской монастырь, расположенный в старой части города, на холме, господствующем над Клязьмой и заречной частью пригорода.

Владимир. Рождественско-Богородицкий мужской монастырь

Открытка

Начало XX в.

[Из открытых источников]

Общественно-политическая обстановка в губернии была уже совсем другой, чем в дни его избрания на Владимирскую епархию. В течение октября – декабря в губернии был сформирован Военно-революционный комитет и под его главенством была установлена советская власть, которая повсеместно приступила к реализации первых декретов Совнаркома, включая и те, что так или иначе касались «религиозного вопроса».

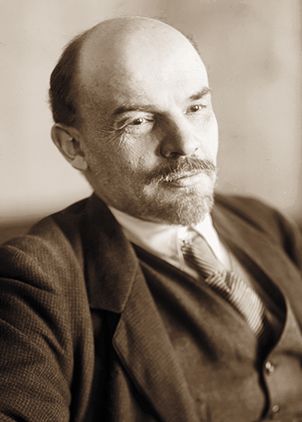

В. И. Ленин, председатель Совнаркома РСФСР

Фотограф М. С. Наппельбаум

Петроград. Январь 1918

[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1.

Д. 28]

…К середине января 1918 г. по срочным телеграммам патриарха в Москву возвращались члены Собора. В Троицком подворье, что на Самотеке, 18 января, с пяти до восьми вечера, заседал Соборный совет, спешно рассматривавший документы и материалы к открывавшемуся в субботу, 20 января, первому заседанию второй сессии Собора. Основное внимание было сосредоточено на проекте текста послания патриарха к открывающейся сессии, подготовленном протопресвитером Николаем Любимовым. Безнадежность, наверно, так можно характеризовать ощущение, буквально разлитое в воздухе подворья… Принятые на тот момент декреты Совнаркома кардинально меняли положение религиозных организаций, вводили новые правила жизни; шла национализация церковного и храмового имущества; производились аресты духовенства по обвинению в «контрреволюции»; из губерний высылали иерархов; отсутствовали какие-либо возможности диалога с властью… наконец, широко распространялись слухи о принятии в ближайшее время декрета об отделении Церкви от государства… Вместе с тем, все ощущали, что молчать нельзя, следует протестовать. Как записал в своем дневнике митрополит Арсений Стадницкий о проекте:

«Грамота краткая, но очень сильная. Думается, что результатом этого послания будет арест патриарха, принимая во внимание ту безумно-решительную экспериментальную по части социализации политику, какую ведут современные властители, не останавливающиеся ни пред чем. Мы с патриархом говорили о такой возможности; он хладнокровно смотрит на эту перспективу, от которой никто из нас теперь не застрахован. Буди воля Божия! По подписании им исправленного проекта послания, он и мы все перекрестились, оградив себя силою Креста»[97].

Предчувствия оправдались… Оглашенное в пленарном заседании открывшейся второй сессии Собора патриаршее послание соборянами было воспринято однозначно как протест против «церковной политики» и объявление войны «Советам». Совнарком ответил на «вызов Церкви» принятием декрета об отделении церкви от государства… Противостояние стало реальностью.

Как вновь назначенному на новую кафедру Сергию дали возможность более других побыть во Владимире, чтобы обустроить епархиальные дела. Но все же к 16 февраля 1918 г. он возвратился в Москву. Это был день первого совместного заседания новоучрежденных высших органов церковного управления – Священного синода и Высшего церковного совета. В соборной палате секретарь Собора П. В. Гурьев огласил «Определение о высших церковных органах». После этого патриарх Тихон попросил остаться в зале членов этих учреждений, и началось первое совместное заседание Священного синода и Высшего церковного совета.

Митрополит Сергий, как и остальные члены этих органов, ощущал всю необычность происходящего. Подводилась черта под целой эпохой жизни России, Православной церкви и российского народа. Почти 200 лет назад, в 1721 г., Петр Великий учредил Святейший правительствующий синод как «око государево» для присмотра за всеми церковными делами, и вот теперь его полномочия передавались новым церковным органам. Церкви же предстояло жить вне государственной поддержки и надзора, в неведомом доселе государственном и общественном строе.

Говорили в тот день о предстоящих первоочередных работах Синода и Совета, о текущих хозяйственных и организационных проблемах Поместного собора, о действиях пастырей и мирян в защиту попираемой церкви.

Неоднократно в тот день выступал в соборном заседании митрополит Сергий. Ссылаясь на свои свежие впечатления от поездки во Владимирскую епархию, он указывал, что в условиях революционного хаоса во многих местах народ, опасаясь репрессий «безбожной» власти, отхлынул от церковных советов, и стоят опустевшие церковные здания, не опекаемые и необерегаемые в должной мере, что создает для власти повод обирать храмы, ссылаясь на их бесхозное состояние, а народ церковный их не защищает. Потому необходимо, призывал Сергий, укреплять церковные советы верными православию людьми, чтобы было кому взять храмы под свою ответственность. «Надо, – говорил он, – на местах архиереям и приходскому духовенству вырабатывать принципы и условия существования приходов применительно к ситуации, не ждать чуда, чтобы потом не оказаться в положении людей, всегда на пять минут опаздывающих на поезд».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Старов И. В защиту белого духовенства. СПб., 1881. С. 204–205.

2

Иногда встречалось и иное написание фамилии И. Д. Страгородского – Старгородский.

3

Хотя идея постройки кафедрального Воскресенского собора родилась у архитектора-арзамасца М. П. Коринфского до Отечественной войны 1812 г., но осуществление ее относится к 1814 г., когда на пожертвования, собранные населением Арзамаса, начались строительные работы. Собор строился в память победы над Наполеоном и погибших отважных сынов России. Каменная кладка храма продолжалась около семи лет и была закончена в 1821 г. На сооружение собора были израсходованы 5,5 млн штук кирпичей, до 100 куб. саженей бутового камня, до 10 тыс. пудов железа. Стройка продолжалась еще 20 лет и завершилась только в 1842 г.

4

См. о нем: Малицкий Н. В. Епископ Сильвестр Страгородский (1761–1768) // Владимирские епархиальные ведомости. 1915. № 33; Он же. История Переславской епархии (1744–1788). Владимир, 1912. Вып. 1.

5

В 1763 г., в Неделю Торжества Православия, перед подачей своих прошений в Синод, митрополит Арсений на богослужении к остальным анафемам против еретиков прибавил «анафему, обидчикам церквей и монастырей». Синод подал доклад императрице о поступках Арсения. Рассмотрев его, императрица назвала Арсения «лицемером, пронырливым и властолюбивым бешеным вралем». Синоду было велено судить митрополита Арсения «как своего члена и злонамеренного преступника». Арсений был привезен в Москву, где держался в Симоновом монастыре «под крепкою стражей» как преступник. Можно предполагать, что поместили его в особую монастырскую тюрьму, располагавшуюся под несохранившейся Тайницкой (Тайнинской) башней. Она представляла собой коридор, по обеим сторонам которого находились «каменные мешки», камеры в рост человека, наглухо заколоченные, имевшие только отверстия для подачи пищи. (Выражаю благодарность историку Симонова монастыря Е. Ю. Смирновой за указание соответствующей литературы.) Члены Синода единогласно постановили «извергнуть Арсения из архиерейского сана», расстричь из монашества и передать его дело суду светскому, обрекая его тем самым на смертную казнь за «оскорбление Ее Величества». Императрица, как об этом сказано в указе синодском, «по великодушию и милосердию своему природному» соизволила освободить Арсения от суда светского и истязания, а повелела оставить ему один только монашеский чин и сослать в отдаленный монастырь. Сначала Арсений содержался в Ферапонтовом монастыре, затем – в Николо-Корельском (под Архангельском). В 1767 г. Арсений был расстрижен из монашества в крестьяне и посажен в Ревельскую крепость под именем «некоего мужика» Андрея Враля. Скончался Арсений 28 февраля 1772 г., погребен в Успенском приделе Никольской церкви Ревеля (Таллинна). Всероссийский Поместный собор 28 июня 1918 г. восстановил митрополита Арсения, как лишенного сана по политическим мотивам, в архиерейском достоинстве. Юбилейный Архиерейский собор Русской православной церкви в августе 2000 г. причислил его к лику святых Русской православной церкви для общецерковного почитания как священномученика.

6

Родился в с. Хозине Ардатовского уезда Нижегородской губернии. В 1838 г. окончил Нижегородскую духовную семинарию. В 1839 г. посвящен в сан священника к Преображенской церкви с. Большая Арать Арзамасского уезда, где прослужил 28 лет. За эти годы подготовил фундаментальное этнографическое исследование об отличительных чертах народных особенностей, существующих в селе и вне его. К сожалению, оно до настоящего времени не опубликовано. В 1868 г. возведен в сан протоиерея и назначен в соборную Владимирскую церковь уездного города Сергач. В 1874 г. переведен в Нижний Новгород и определен в храм Космы и Дамиана; в 1880 г. – в Нижегородскую Нижнепосадскую Предтеченскую церковь; в 1894 г. – в Троицкую Нижнепосадскую церковь. Скончался в 1896 г. Из последнего послужного списка протоиерея Василия Страгородского за 1895 г. следует, что у него было восемь внуков и два правнука. Но только один из них, внук Александр Александрович Страгородский (1890), продолжил священническую династию. После окончания Нижегородской духовной семинарии Александр был определен на священническое место в Воскресенскую церковь с. Шпилево Нижегородского уезда. Здесь он прослужил всю жизнь. В браке с Екатериной Николаевной у них родились пять дочерей. 1 октября 1937 г. иерей Александр Страгородский, вместе с другими священнослужителями Перевозского района Горьковской области, был арестован по обвинению за участие в церковно-фашистской шпионско-диверсионной подпольной террористической организации, возглавляемой Преосвященным митрополитом Горьковским Феофаном (Туляковым). 11 ноября 1937 г. решением тройки управления НКВД по Горьковской области отец Александр был приговорен к смертной казни, расстрелян 20 ноября 1937 г. Место его погребения, как и многих других репрессированных священнослужителей и мирян Нижегородской епархии, на сегодняшний день остается неизвестным.

7

Церковь построена в 1822 г. в стиле классицизма под руководством известного русского архитектора М. П. Коринфского (1788–1851). Храм был закрыт в 1936 г. и в последующие годы использовался как колхозная мельница и зерносклад. В 1983 г. решением Горьковского областного Совета народных депутатов был признан памятником градостроительства и архитектуры регионального значения. С 1992 г. здесь располагается Свято-Никольский скит Серафимо-Дивеевского монастыря.

8

Церковь построена в 1818 г. Возле храма находилось церковное кладбище. Официально храм был закрыт в 1941 г., хотя богослужения в нем фактически прекратились за несколько лет до этого. Работы по восстановлению церкви начались в 2012 г.

9

Село основано в середине XVI в. В разные годы носило названия Чамбул, Ивановка, Собакино. С 1940 г. и по настоящее время – Красный Бор. Ныне село входит в состав Шатковского района Нижегородской области.

10

В храме имелись четыре престола: главный в честь святой Троицы; придельные в честь Сретения Господня, Казанской иконы Божией Матери и святителя Николая Чудотворца. При церкви имелись каменные колокольня и караулка, церковная территория была обнесена по периметру каменной оградой. В советское время была закрыта в 1935 г. и вновь открыта после Великой Отечественной войны.

11

Алексеевский женский общежительный монастырь был основан в 1632 г. и первоначально именовался как Новодевичий Алексия человека Божия монастырь. Считается, что поводом к основанию и названию обители послужило рождение наследника престола, будущего царя Алексея Михайловича. По повелению Екатерины II монастырь упразднили, но часть монахинь продолжала жить в кельях, образовав общину. При поддержке благотворителей на территории общины постоянно шло строительство культовых и хозяйственных зданий. В 1908 г. Алексеевский Новодевичий монастырь в Арзамасе был восстановлен. После 1917 г. на территории монастыря была расквартирована воинская часть, находящаяся там и доныне.

12

Перечислим детей семьи Иоанна и Пелагеи Страгородских: Иоанн (1807–1901), Павел (1834–1834), Еннафа (1834–1914), Наталья (1837–1837), Мария (1838–?), Василий (1840–1840), Александра (1841–?), Николай (1843–1913), Петр (1845–1897), Михаил (1847–1847), Василий (1849–1849), Михаил (1850–1850), Павел (1853–1853), Владимир (1853–1854).

13

Об этом, в частности, свидетельствует длинный список церковных и государственных наград, которых был удостоен о. Иоанн: набедренник (1838); Архипастырская благодарность (1840); фиолетовая бархатная скуфья (1844); камилавка (1849); бронзовый крест (1859); золотой наперсный крест (1859); благодарность Святейшего синода (1865); орден св. Анны 3-й степени (1866); орден св. Анны 2-й степени (1871); благодарность Святейшего синода (1874); палица (1877); орден св. Владимира 4-й степени (1878); утверждение в потомственное дворянство (1880); орден св. Владимира 3-й степени (1886).

14

Щегольков Н. Арзамасский Воскресенский собор. История его и описание. Арзамас, 1909. С. 106.

15

Цит. по: Щегольков Н. Арзамасский Воскресенский собор. История его и описание. С. 19.

16

Цит. по: Там же.

17

Монастырь был основан в 1580 г., располагался в самом центре города, в непосредственной близости с Воскресенским собором. Никольский кирпичный храм, сооруженный на месте прежней деревянной церкви, был освящен в 1738 г. В 1776 г. был построен теплый храм Богоявления. В XIX в. в Арзамасе процветали самые разнообразные женские рукоделия. После 1928 г. монастырь был закрыт. Кельи передали под жилье, а церковные здания постепенно ветшали и разрушались. В 1994 г. монастырь был возвращен церкви, и здесь началось возрождение монашеской жизни.

18

В 1883 г. вышла замуж за учителя Арзамасского духовного училища Евгения Васильевича Архангельского, рукоположенного в 1886 г. в сан священника.

19

Указом Святейшего синода в декабре 1897 г. Арзамасская Алексеевская община была преобразована в первоклассный общежительный женский монастырь с официальным наименованием «Новодевичий Алексия человека Божия монастырь». 3 января 1898 г., как писал Н. М. Щегольков, «В Алексеевском монастыре, в церкви при торжественной обстановке единогласно, хотя и закрытой баллотировкой, бывшая начальница общины монахиня Евгения избрана игуменией». См.: Исторические сведения о городе Арзамасе, собранные Николаем Щегольковым. С. 267. Позднее указом Синода она была утверждена в этой должности и возведена в сан игуменьи.

20

Отметим, что поступление даже в подготовительный класс не являлось автоматическим для детей духовенства, нужно было продемонстрировать устойчивые знания, усвоенные при домашнем обучении. Не все успешно справлялись с вступительными заданиями. Как свидетельствуют документы училища, бывало, что поступающие не принимались по причинам недостаточного знания молитв, слабого чтения по-русски и по-славянски, отсутствия способностей по арифметике.