Полная версия

Леонид Брежнев. Опыт политической биографии

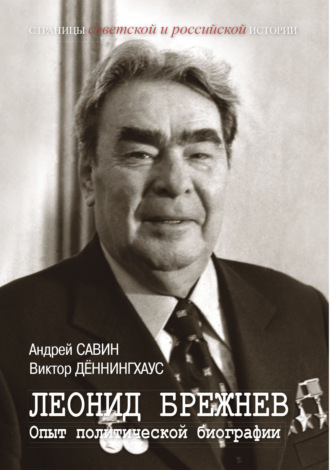

Л.И. Брежнев поздравляет профессорско-преподавательский состав с 200-летием со дня основания 1-го Московского медицинского института им. И.М. Сеченова. Среди присутствующих – Н.В. Подгорный

10 декабря 1965

Фотограф Ю. Абрамочкин

[РГАКФД]

Уже после смерти Брежнева, когда его критиковали все, кто только мог, Георгий Арбатов отмечал следующее: «Он [Брежнев] был по-своему очень неглуп. И я имею в виду не только хитрость, аппаратную ловкость, без которых он бы просто пропал, не выжил в тогдашней системе политических координат. Нет, речь именно о том, что Брежнев мог проявлять политическую сообразительность, ум и даже политическую умелость <…> В вопросах власти он был большим реалистом»[116].

У Брежнева была прекрасная память, в том числе на лица и имена. «Спустя много лет, приезжая в обком, – вспоминал помощник первого секретаря ЦК КП Украины Виталий Врублевский, – он всех узнавал, со всеми – от уборщицы до секретаря – был внимателен»[117]. Брежнев знал наизусть много стихов (Блока, Надсона, Апухтина, Мережковского, Пушкина, Лермонтова, Есенина) и был в состоянии до самой старости декламировать их своим друзьям и коллегам[118]. Об этих способностях генсека рассказывал и А.Е. Бовин, вспоминавший совместные вечеринки «речевиков» с Брежневым: «Читали стихи. Брежнев прекрасно знал Есенина и, встав на стул, декламировал почти всю “Анну Снегину”. Пели песни. Брежнев любил рассказывать всякие истории из своей жизни, особенно – военной»[119]. «Отменную память» у генсека отмечал и его многолетний помощник Е.М. Самотейкин, подтверждавший, что Брежнев «почти всего Есенина читает наизусть»[120]. Г.Л. Смирнов, заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС, отмечал, что Брежнев, если был в настроении, мог прочитать стихи собственного сочинения: «Запомнилась “Баллада о комиссаре”, написанная в духе рапповского романтизма и рассказывающая о гибели комиссара на трибуне перед мятежным полком» [121].

При этом Смирнов подчеркивал еще одно важное качество Брежнева, связанное с его «слабой общеобразовательной подготовкой»: «Он во многих случаях проявлял осторожность и любил сложный вопрос “отложить” <…> как бы ни наседали на него в рабочей группе. “Отложим, мне надо посоветоваться”, – говорил он и был непреклонен. Это значило, что будет советоваться с членами <…> Политбюро. Может быть, с кем-то из рабочей группы, но в иной обстановке»[122]. Смирнову вторил Арбатов: «Но вместе с тем он [Брежнев] имел и качества, выгодно отличавшие его от большинства других: умение слушать, поначалу трезвое, непреувеличенное представление о своих возможностях, политическую осторожность и умеренность, склонность уходить от конфронтации, искать, где можно, соглашения. Как во внешней политике, так в какой-то мере и во внутренних делах»[123].

Уже будучи генсеком, Брежнев никогда не стеснялся спрашивать о том, что ему было непонятно. «При недостатке собственного опыта и глубоких знаний в области экономики [Брежнев] считался со специалистами, прислушивался к ученым», – вспоминал председатель Госплана СССР Н.К. Байбаков[124]. Об этом же писал главный «кремлевский» врач Е.И. Чазов: «Он [Брежнев] не был широко эрудированным человеком, но удивительно быстро улавливал значимость той или иной проблемы для государства и для своей популярности. Как человек, далекий от науки, он очень дорожил мнением ученых»[125].

Л.И. Брежнев с делегатами XXII съезда КПСС

17–31 октября 1961

Фотограф Д. Шоломович

[РГАКФД]

Мы не знаем, насколько хорошо Брежнев знал труды классиков марксизма-ленинизма, тем не менее он публично цитировал на партийных совещаниях и Ленина, и Маркса с Энгельсом, причем «по памяти» и достаточно близко к оригинальному тексту[126]. Вместе с тем философские споры и дискуссии с идеологической подоплекой Брежнева особо не интересовали. Во время «одного из сидений в Завидово», в присутствии А.Н. Яковлева, в ту пору заместителя заведующего отдела пропаганды ЦК КПСС, Брежнев рассказал присутствующим о том, как в Днепропетровске ему предложили должность секретаря обкома по идеологии: «Я еле-еле отбрыкался, ненавижу эту тряхомудию, не люблю заниматься бесконечной болтовней»[127]. В начале своей генсековской карьеры Брежнев старался не вступать ни в какие дискуссии по актуальным вопросам политики и, в отличие от Хрущева, не высказывал по каждому вопросу свое мнение. Арбатов так характеризовал начальный период работы с Брежневым: «[Он] выжидал, прислушивался и присматривался, словом, вел себя осмотрительно, даже с известной скромностью и достоинством <…> А уж если с чем-то выступал, то по возможности наверняка» [128].

Федор Бурлацкий также придерживался мнения, что Брежнев не желал вдаваться в дебри «партийной теории», которую бывший политрук поручал развивать и совершенствовать другим. Попытка Бурлацкого объяснить Брежневу, еще в самом начале его карьеры в качестве генсека КПСС, опасность перестройки партийной политики в СССР в «духе откровенного неосталинизма», закончилась безуспешно. «Мне трудно все это уловить, – с подкупающей искренностью заметил ему Брежнев, – в общем-то, говоря откровенно, я не по этой части. Моя сильная сторона – это организация и психология»[129].

Таким образом, Брежнев умело поручил сложное и крайне ответственное занятие команде профессионалов. Кроме этого, что очень важно, Брежнев получал от своих «речевиков» постоянную интеллектуальную подпитку. Здесь, как и в большой политике, Брежнев повел себя как командный игрок, демонстрируя доверие к интеллектуалам и понимание того, что они «круче» его по определению.

Спичрайтеры Брежнева – интеллектуалы во властиСимбиоз предполагает взаимовыгодное сотрудничество. «Теоретики» из академических институтов вникали в «живую политику», а партийное руководство благодаря дискуссиям и спорам получало дополнительный канал информации о жизни за границами Старой площади. Для спичрайтеров это была в первую очередь возможность влиять на политику, продвигать близкие им идеи. Федор Бурлацкий, принимавший в начале 1964 г. участие в составлении записки для Хрущева и других членов Президиума ЦК по вопросу подготовки проекта новой Конституции СССР, отмечал, что идеи спичрайтеров были не просто новыми, они были революционными: «Мы ставили задачу узаконения политической власти, проведения свободных выборов, разделения власти. <…> Одно из главных предложений состояло в установлении президентского режима и прямых выборов народом главы государства. В нашей записке говорилось, что Первый секретарь ЦК должен баллотироваться на этот пост, а не замещать пост председателя Совета министров СССР. Предполагалось также, что <…> важнейшие решения будут приниматься не в партии, а в органах государственной власти»[130]. Александров-Агентов вспоминал, что Андропов прекрасно осознавал вольнодумство «речевиков», работавших на Брежнева. В одной из своих бесед с Александровым-Агентовым он как-то высказался о Георгии Арбатове: «Знаете, есть коммунисты, которых нельзя считать большевиками. Вот возьмите, например, Арбатова – коммунист-то он, конечно, коммунист, а вот назвать его большевиком язык не поворачивается»[131].

В свою очередь Арбатов охарактеризовал эту сторону деятельности «речевиков» следующим образом: «По началу для некоторых это казалось честью большой, потом больше как необходимая обуза, а у совсем зрелых людей как, собственно, единственная возможность попробовать какие-то идеи <…> Это не то, что ты написал статью – это уже будет какое-то влияние на политику. Отношение бывало разное: одни хотели угодить, другие, наоборот, хотели внести что-нибудь новое, в какой-то мере диссидентское, оппозиционное и тем самым узаконить эту точку зрения. Так что это по-разному было». «Было в этих речах Брежнева нечто ободряющее, – вспоминал Георгий Смирнов свою реакцию на доклады генсека, – ведь это были и наши мысли. Проблема состояла в том, что многие эти вопросы должны были решаться не в идеологических кабинетах, а на уровне большой политики путем принятия политических решений, а то и законов»[132].

Бурлацкий называл спичрайтеров «идеологическими парикмахерами», что довольно точно отражало их основную функцию[133]. «Конечно, возможности наши были ограниченны, – отмечал Арбатов, – но они существовали»[134]. Появление «вольнодумцев» в окружении Брежнева после его прихода к власти Арбатов объяснял борьбой «антисталинистов» и «сталинистов», которые не только пытались идейно перетянуть нового генсека на свою сторону, но и вписать свои мысли в проекты его докладов и партийных документов. Среди активных борцов за реабилитацию Сталина, близко стоявших к Брежневу, он называл С.П. Трапезникова и В.А. Голикова. «Этим людям, – отмечал Арбатов, – все же не удалось добиться главного – монополии на “ухо Брежнева” <…> монополии на теоретическую, а тем более <…> политическую экспертизу»[135].

Свою роль в выборе альтернативных консультантов сыграл также помощник Брежнева Г.Э. Цуканов, человек, весьма далекий от идеологии. Непростые отношения, которые сложились у Цуканова с Трапезниковым и Голиковым, вынуждали его искать помощи и привлекать для решения неотложных задач, включая «теоретические вопросы», экспертов «со стороны», в том числе Н.Н. Иноземцева, А.Е. Бовина, В.В. Загладина, Г.А. Арбатова, Г.Х. Шахназарова, С.А. Ситаряна, Б.М. Сухаревского и А.А. Аграновского. «Это были активные люди, – отмечал Федор Бурлацкий, – и их влияние через документы было существенным»[136]. В первые годы после избрания на пост генсека политические взгляды Брежнева претерпевали определенную позитивную эволюцию, формировалась его собственная политическая платформа. Генсек прекрасно понимал необходимость «радикально расширить круг получаемой информации, выслушивать мнения (самые различные) большего количества людей»[137].

Л.И. Брежнев открывает XXIII съезд КПСС. В президиуме А.П. Кириленко, Н.М. Шверник и др.

29 марта 1966

Фотограф Я. Халип

[РГАКФД]

Александр Бовин считал достижениями «речевиков» появление в докладах генсека новых формулировок и идей, в определенной мере повлиявших на выработку мировоззрения как самого Брежнева, так и населения СССР в целом. По его утверждению, «речевики» боролись за каждое вставленное ими слово, выражение, формулировку в партийных документах: «Во времена, о которых идет речь, ситуация в “общественных науках”, количество возможных “степеней свободы”, длина контролирующего поводка определялась “формулировками”. Формулировка же задавалась либо партийными документами, либо выступлениями партийных лидеров. В таких условиях борьба за слова, изменение формулировок имели непосредственное практическое значение: расшатывался догматический каркас господствующей идеологии, в образовавшиеся щели начинал проникать свежий воздух»[138].

Брежнев в свою очередь очень внимательно относился к формулировкам, которые могли вызвать споры и дискуссии[139]. «Речевики» считали, что у него было особое чутье на подобные «идеологические кочки». Как-то в Завидове Бовин подготовил генсеку раздел, посвященный демократии, который зачитал Брежневу. Последовала реакция генсека: «Что-то буржуазным духом попахивает. Ты, Саша, перепиши»[140]. При очередном обсуждении брежневского доклада ХХIV съезду КПСС Арбатов заметил, что у него возникло чувство повтора ряда формулировок в разделе «об империализме, классовой борьбе, национально-освободительном движении». Брежнев моментально отреагировал: «Особенно это чувство развито у меня, я столько выступлений делал по этому вопросу»[141]. В итоге соответствующие разделы доклада были кардинально переработаны и модифицированы.

Брежнев, Политбюро и спичрайтеры: система сдержек и противовесовНужно заметить, что далеко не всегда радикальные идеи «речевиков», даже при благосклонном отношении Брежнева, воплощались в тексты документов. Летом 1967 г., во время подготовки доклада к 50-й годовщине Октября, его составители Н.Н. Иноземцев, Г.А. Арбатов, В.В. Загладин и А.Е Бовин, работавшие под руководством помощников Брежнева A.M. Александрова-Агентова и Г.Э. Цуканова, попытались кардинально отойти от концепции «Краткого курса истории ВКП(б)»: «Мы предложили текст, который превращал Л.Д. Троцкого, Н.И. Бухарина и т. д. и т. п. из уголовников (“враги народа”) в “нормальных” политических оппозиционеров. Брежнев вроде бы не возражал. Но текст, как вскоре выяснилось, – еще до официальной рассылки в Политбюро – дал прочитать некоторым лицам из своего ближайшего окружения. Через несколько дней приходит к нам, протягивает несколько листов бумаги и говорит: “Читайте!”. Читаем. Пересказать это невозможно. Наверное, нет таких проклятий, политических обвинений, ядовитейших характеристик, которые не были бы там обращены против нас. Началась, как сейчас говорят, “разборка”. Мы произносили речи, Брежнев молчал и курил. Последним с обоснованием нашей позиции выступил Николай [Иноземцев]. Ему и отвечал оратор [Брежнев]. Примерно так. “Твои аргументы, Николай Николаевич, могут убедить 10, 100, ну, 1000 человек, а партию они не убедят. Не поймет меня партия. Не поймет. Давайте снимем этот вопрос”. Сняли, разумеется. Как снимали и многое другое. Но все же не все»[142]. Нужно признать, что ни единого шага в сторону официальной реабилитации Сталина Брежнев так и не совершил, не в последнюю очередь благодаря своей команде «речевиков».

Советники Брежнева постоянно сталкивались с попытками ряда членов Политбюро не допустить «крамолы» в выступлениях генсека, который, по их мнению, излишне доверял своим «речевикам»[143]. Александров-Агентов вспоминал по этому поводу следующее: «Что же касается содержания своих публичных выступлений, то Брежнев, придя к власти, ввел строгий порядок, которого придерживался до конца жизни: все заранее подготовленные тексты своих докладов и речей он предварительно рассылал членам Политбюро и секретарям ЦК и очень внимательно рассматривал (хотя и далеко не всегда учитывал) все поступавшие замечания.

Того же он требовал и от своих коллег по руководству и очень сердился, если кто-либо этого не делал»[144]. По указанию Брежнева все члены Политбюро, ознакомившись с будущим докладом, должны были завизировать свое участие личными подписями. Только после «цензуры» своих кремлевских коллег Брежнев принимал текст за основу. Причем даже в случае несостоятельной критики, как правило связанной с «идеологической подоплекой», он просил спичрайтеров учитывать замечания и предложения своих товарищей[145]. Если мнения партийного руководства не совпадали, то «речевики» должны были считаться с позицией большинства[146].

Зарисовку того, как работала эта система сдержек и противовесов, приводит В.А. Печенев, принимавший участие в написании одного из разделов доклада Брежнева к XXVI съезду КПСС в январе 1981 г.: «“Читка” нашего раздела, куда вошли (кажется, впервые в истории партии) и острые проблемы совершенствования распределительных отношений (включая вопросы борьбы с уравниловкой, со взяточничеством, с нетрудовыми доходами, т. е. проблемы обеспечения социалистической социальной справедливости), прошла <…> по сравнению с другими разделами очень гладко. Он был принят, что называется, с первой подачи. <…> Леонид Ильич слушал раздел (следя за текстом по специально отпечатанному для него экземпляру на особой – мелованной – бумаге крупным шрифтом) спокойно и в целом благожелательно, изредка поднимая и поворачивая голову в сторону комментаторов положений доклада»[147]. Однако окончательный вариант данной части доклада получился совершенно другим. Печенев предполагал, что особо «острые места», включая упоминание о коррупции в здравоохранении[148], были просто вычеркнуты Сусловым и сглажены Андроповым[149]. «Речевикам» пришлось взять за основу «андроповский» вариант, сказав Брежневу, что здесь они учли «по совокупности» все замечания Суслова, Андропова и Черненко[150].

Президиум торжественного заседания, посвященного 95-летию со дня рождения В.И. Ленина. Слева направо: Герой Социалистического Труда Ф.Н. Петров, А.И. Микоян, Д.С. Полянский, Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин

22 апреля 1965

Фотограф Д. Шоломович

[РГАКФД]

Президиум торжественного заседания, посвященного 95-летию со дня рождения В.И. Ленина. Слева направо: А.Н. Косыгин, Н.В. Подгорный, М.А. Суслов, летчик-космонавт Б.Б. Егоров, К.Е. Ворошилов, В.В. Гришин

22 апреля 1965

Фотограф Д. Шоломович

[РГАКФД]

Маргарита Максимова, жена Н.Н. Иноземцева, вспоминала реакцию своего мужа на подобную «цензуру»: «Помнится, придя домой после очередного редактирования материалов к XXVI партсъезду, усталый, мрачный, он с горечью сказал: “Все, не могу больше, не могу!”. В тот день Н.Н. Иноземцеву и его коллегам по рабочей группе вернули проекты доклада Генерального и резолюции съезда с пометками членов Политбюро примерно следующего содержания: “А как этот тезис согласуется с положениями марксизма?”; “Не отступаем ли мы здесь от социалистических принципов?”; “Я бы посоветовал ближе к Ленину”. Эти пометки-директивы – обязательны к исполнению. А до съезда остается два дня. <…>. Реакция Николая Николаевича на этот раз была особенно острой. Когда же я посоветовала: Да оставь ты эту каторжную работу, вернись в науку! Может быть, без вас, интеллектуалов, эта “старческая команда” скорее рухнет? Он решительно возразил: “Да пойми же, за державу обидно!”»[151]. Бесконечные обкатки и согласования нередко приводили к тому, что тексты становились безликими, выхолощенными, обтекаемыми[152].

Одним из самых критических рецензентов традиционно выступал Суслов, экспертизе которого как Хрущев, так и Брежнев доверяли безоговорочно[153]. Нередко «идеолог партии» вносил стандартные формулировки для выражения и подкрепления различных политических тезисов первых лиц партии. Для этого в кабинете Суслова имелась большая картотека с короткими цитатами из ленинских работ и выступлений[154]. После процедуры согласования все поправки, в том числе за подписью членов Политбюро, подклеивались на одну копию доклада, последнее решение оставалось за Брежневым.

«Спичрайтеры Брежнева очень гордились, когда им удавалось вставить в речь своего шефа слова, которые хоть как-то намекали на перемены, хоть как-то подвергали критике негативные явления», – отмечает политтехнолог Алексей Макаркин[155]. По его словам, раскритикованные чиновники обижались не на Брежнева, а на «речевиков», «подсовывавших» ему подобные материалы[156]. Так, фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» мог бы исчезнуть с экранов, если бы реплика о нем не появилась в тексте выступления Брежнева. Знаменитую сейчас комедию тогда с большой опаской воспринимали партийные и советские чиновники, не без оснований полагавшие, что путаница между одинаковыми домами в Москве и Ленинграде, на чем был основан сюжет фильма, мог вызвать критику однотипной архитектуры массового жилья в СССР[157]. Реакция чиновников Госстроя, заметивших в фильме еще и «пропаганду пьянства», могла бы помешать дальнейшему показу киноленты в кинотеатрах и на «голубых экранах» страны. Итог спора между «строителями» и «киношниками» подвел Брежнев, упомянув в своей речи на ХХVI съезде КПСС (1981) этот фильм: «Не надо объяснять, как важно, чтобы все окружающее нас несло на себе печать красоты, хорошего вкуса. <…> Градостроительство в целом нуждается в большей художественной выразительности и разнообразии. Чтобы не получалось, как в истории с героем фильма, который, попав по иронии судьбы в другой город, не сумел там отличить ни дом, ни квартиру от своей собственной. (Оживление в зале. Аплодисменты)»[158]. После подобной «рекламы» фильма критика «Иронии судьбы» сразу же прекратилась.

В качестве совсем фантастического случая влияния «речевиков» на Брежнева следует упомянуть историю с появлением праздника 8 марта. В апреле 1965 г. Валентин Александров, откомандированный из МИД в группу спичрайтеров, работавшую над проектом доклада Брежнева к 20-летию Победы над Германией, получил задание написать небольшой фрагмент речи, посвященный подвигу советских женщин. Александров так описывал свои мучения «по ваянию» нужного текста: «Мне говорили, что надо написать максимально душевно, трогательно <…> Я сделал более десятка вариантов на заданную тему. И каждый раз мне со ссылкой на Брежнева говорили: не то, надо еще сильнее, еще ярче сказать, чтобы каждому было понятно, как высоко ценит партия советских женщин. Работа над выискиванием одухотворенных фраз продолжалась подчас допоздна. Я приезжал домой и наталкивался на массу обычных семейных упреков <…> [Как-то] мне было сказано, что “твоя партия поступила бы куда лучше, если бы вместо дурацких слов женскую жизнь улучшила”. <…> В моем случае это означало, что комплименты женщинам надо было дополнить весомым преподношением, от которого каждой что-то достанется. Тут же мелькнула мысль – сделать выходным женский день, 8 Марта»[159]. Несмотря на огромное нежелание Совмина и Госплана терять еще один рабочий день, Александров и помощники генсека довольно быстро смогли убедить Брежнева в обоснованности данного предложения. «На следующий день вечером, когда рабочая группа продолжала шлифовку текста, – вспоминал Валентин Александров, – в комнату стремительно влетел мой “неоднофамилец” Александров-Агентов. “Только что закончилось заседание Президиума, – сказал он без обращения, сразу всем, – рассматривались некоторые вопросы доклада Леонида Ильича. Есть <…> вставки. <…> В раздел о роли женщин в войне ввести положение, что в ознаменование признания вклада женщин в Великую Победу Международный женский день Восьмое марта объявляется нерабочим для всех советских трудящихся”»[160].

При этом «речевики», с учетом всей своей близости к Брежневу, никогда не были его «кукловодами». Георгий Арбатов вспоминал о влиянии на генсека его «ближнего окружения», включая товарищей из Политбюро: «Было несколько человек, к которым он прислушивался. К одним – по внешнеполитическим вопросам (и не потому, что они в речах участвовали, а просто он их приглашал и советовался). <…> Ну, они могли как-то, в какой-то мере дать ему какую-нибудь идею или что-то <…> Но чтобы кто-то им так руководил – этого не было <…>Его боялись члены Политбюро и беспрекословно слушались».

С середины 1970-х гг. консервативное крыло из аппарата ЦК все чаще стало вмешиваться в процесс подготовки брежневских текстов с целью ограничить влияние на генсека «речевиков», а фактически его советников, особенно Иноземцева и Арбатова. Отдел пропаганды ЦК КПСС попытался в начале 1981 г. продвинуть на роль брежневских спичрайтеров своих ставленников. Сотрудник Отдела пропаганды и агитации ЦК Вадим Печенев описывает случай, когда его и А.И. Лукьянова, начальника Секретариата Президиума Верховного Совета СССР, в начале января 1981 г. пригласили в Завидово редактировать проект отчетного доклада Брежнева на XXVI съезде КПСС[161]. На даче уже работала «группа Иноземцева», и появление новых лиц – Печенева и Лукьянова – неприятно удивило и даже рассердило Брежнева, привыкшего работать со «своими людьми»[162]. «Не знаю, хорошо ли Леонид Ильич знал Анатолия Ивановича [Лукьянова], – вспоминал Печенев, – по его виду и выражению лица я этого как-то не заметил, но, глядя на нас, сумрачно и недовольно промолвил под ухмылки <…> основного состава своей команды: “Надеюсь, Андрей [A.M. Александров-Агентов], ты больше никого к нам не привезешь?” “Нет, нет, Леонид Ильич, – с готовностью откликнулся Андрей Михайлович, – больше никого!” “Ну, хорошо, – обронил наш Ильич, – слава Богу”»[163].

«Характерно, – вспоминал Арбатов, – что в последние годы жизни Л.И. Брежнева <…> было официально запрещено направлять записки и иные материалы представителям руководства и работникам аппарата ЦК – все должно было направляться <…> в Общий отдел, который курировал К.У. Черненко. И уже там анонимные чиновники решали судьбу присланного материала – многое шло “в корзину”, другое – в пару отделов ЦК, и лишь в отдельных случаях плод трудов ученых прорывался к руководству. <…> У ученых был отобран <…> моральный стимул к работе, что хуже всего – стимул не только писать записки, но и думать: зачем трудиться, если твои мысли никому не нужны?»[164].

Под крылом у БрежневаТолько близость к Брежневу, его личная защита позволяла «речевикам» быть «недосягаемыми» для консервативной части руководства КПСС. «И пока над всей нашей командой, – констатировал Бовин, – был раскрыт “зонт безопасности”, который держал Брежнев, руководящие недоброжелатели вынуждены были мириться с отклонениями от правил партийной субординации и от критериев идеологической чистоты»[165]. «Зонт безопасности» Брежнева прикрывал «речевиков» практически до самой смерти генсека. Примером этому может служить пресловутое «дело ИМЭМО». Институт мировой экономики и международных отношений, который возглавлял Н.Н. Иноземцев, получил среди консерваторов репутацию «гнезда ревизионизма». Евгений Примаков в своих воспоминаниях приводил пример, как однажды Иноземцев выступил с критическим докладом, да еще «без бумажки», на пленуме ЦК КПСС, что вызвало большое неудовольствие многих присутствовавших в зале. По его словам, помощник генсека А.М. Александров-Агентов после этого сказал Иноземцеву: «Николай Николаевич, после вашего выступления стало ясно, что мы стоим перед дилеммой: либо нужно выводить из ЦК интеллигентов, либо делать ЦК интеллигентным»[166]. Не вызывает сомнения, что легче было «вывести интеллигентов из ЦК», поставив заслон не только их карьерному росту, но и влиянию на Брежнева, что и было проделано с Иноземцевым. Руководству института были предъявлены обвинения в «идеологическом провале» и «засоренности кадров». При ЦК КПСС под руководством члена Политбюро В.В. Гришина была создана специальная комиссия по расследованию деятельности института, а на закрытом заседании Политбюро ЦК КПСС от 8 апреля 1982 г. Андропов проинформировал о выявленных антисоветских настроениях и положении с кадрами в ИМЭМО [167].