Полная версия

Леонид Брежнев. Опыт политической биографии

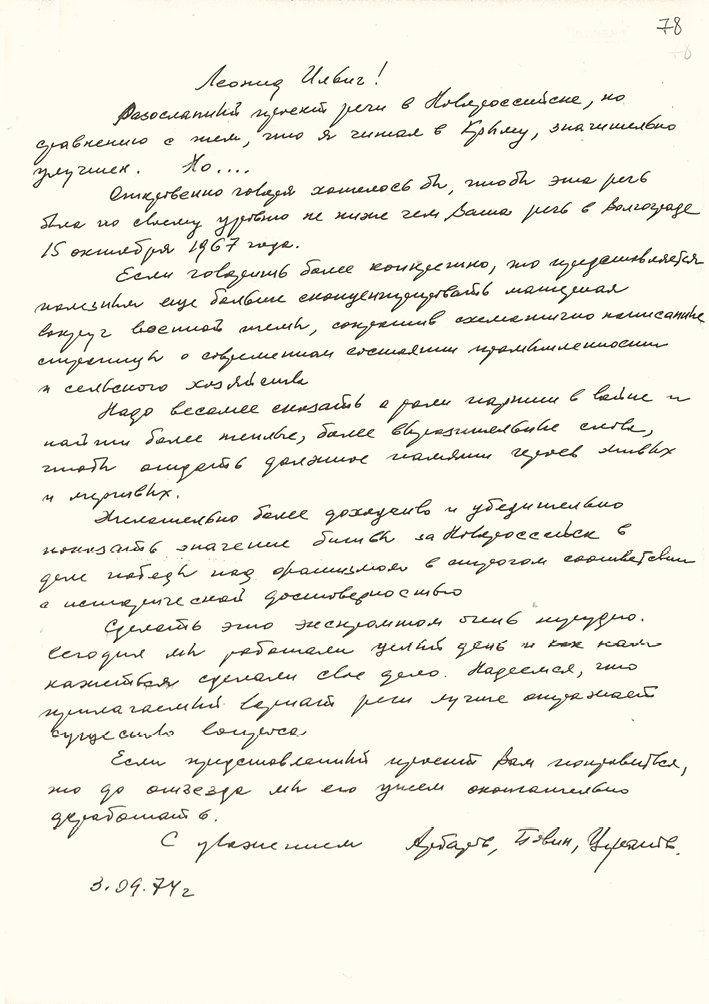

После скоропостижной кончины Иноземцева в результате сердечного приступа в августе 1982 г. нападки на его институт продолжились с новой силой. Идеологический «разгром» ИМЭМО на партийном собрании под руководством МГК и отдела науки ЦК КПСС был назначен на вторую половину октября. Арбатов и Бовин обратились за помощью к Брежневу, жизнь которого отсчитывала последние недели. «Мы рассказали Брежневу о неприятностях, – вспоминал Арбатов, – которые обрушились на Иноземцева и <…> ускорили его смерть, и о том, что <…> намечено партийное собрание, где постараются испачкать и память о нем, а также планируют учинить погром в институте»[168]. Брежнев, ничего не знавший «о деле ИМЭМО», в подробности вдаваться не стал, а только спросил: «Кому звонить?». Арбатов с Бовиным назвали фамилию Гришина, с которым Брежнев тут же связался, приказав ему отменить «указание прорабатывать покойного Иноземцева» и доложить о результатах, а также «добавил несколько лестных фраз об Иноземцеве»[169]. Намеченное комиссией партсобрание в ИМЭМО было тут же отменено, а деятельность комиссии свернута[170].

Еще одной производной симбиоза Брежнева и «речевиков» стала неподдельная человеческая близость: наряду с охраной, спичрайтеры превратились, по сути, в брежневскую семью, с которой он проводил праздники, в том числе свое 69-летие. В дневниках А. Черняева присутствует описание неформального общения спичрайтеров с генсеком: «19 декабря [1975 г.] у Брежнева день его рождения. <…> С семи до полуночи сидели за столом, “при свечах”. Говорили тосты. Грубого подхалимажа не было. Все говорили дело – о действительных его заслугах и действительно хороших его человеческих качествах. Под конец его упросили почитать стихи. И он опять (как в 1967 году на прощальном ужине после завершения работы над докладом) читал очень выразительно Апухтина, Есенина, еще кого-то»[171].

Александр Бовин так вспоминал о совместных вечеринках с генсеком в Завидове: «Не могу не сказать о гостеприимстве Брежнева. Конечно, это было гостеприимство за казенный счет, но зато весь остальной антураж был хлебосольно-русским. Брежнев любил завидовское застолье. <…> Застолье было формой общения, “расслабухи” <…>. Не чувствовалось скованности: вот – Генеральный, а вот – машинистка. Перед выпивкой и закуской все были равны»[172]. Общаясь с «речевиками» и своими помощниками вдали от Кремля, Брежнев охотно рассказывал подробности из своей личной жизни, о случаях на охоте, о наградах и званиях, о своих увлечениях, привычках, здоровье и т. п.[173]

В неформальной обстановке «охотничьего домика» спичрайтеры пытались даже приобщить Брежнева к «высокому искусству». Одну из таких неудачных попыток описывал Черняев: «Однажды, опять же в Завидово, Николай Шишлин, один из спичрайтеров, талантливый и образованнейший человек (он нам там наизусть читал “Спекторского” Пастернака и его гениальные стихи из “Живаго”), уговорил Генерального посмотреть только что вышедший фильм Тарковского “Рублев”. В фильме, мол, раскрыта тайна отношений власти и творческого начала нации. Вечером сели в столовой, где нам временами показывали кино. Через 15 минут Леонид Ильич встал и пошел к выходу <…> махнув рукой: “Это все ваши интеллихентские штучки”» [174].

Нравы «речевиков», проживавших неделями и месяцами на цековских дачах, были свободными. Станислав Меньшиков, привлеченный для подготовки международного раздела доклада Брежнева к ХХIII съезду КПСС, вспоминал, что они нередко выпивали и однажды, во время одного из таких «коллективных возлияний», сожгли в камине «музейный экспонат» – «сталинские дрова», о чем незамедлительно было доложено в Управление делами ЦК. Дело о порче «сталинского имущества» «речевиками» было замято, однако эта история надолго вошла в «цековский фольклор»[175]. «[“Речевики”] садились в отведенных им комнатах и писали, – вспоминал Замятин. – Бовин предпочитал уединяться, ставил бутылку водки, наливал и работал. Как-то мы готовили документ, и я ему сказал: “Саша, ты до конца документа не дотянешь”. А он ответил: “Наоборот, мышление становится чище”. И писал замечательно»[176].

В.А. Печенев рассказывал, как после удачно написанной статьи для Брежнева[177], Александров-Агентов с «ненаигранным энтузиазмом и в назидательно-поучающем тоне» сказал ему: «Вадим Алексеевич, имейте в виду: то, что произошло, это больше, чем медаль или орден. Это признание в партии! Теперь для знающих людей вы не просто Печенев, а тот Печенев, который писал статью самому Генеральному секретарю»[178]. На самом деле, работа у Брежнева давала «речевикам» не только почет, признание и защищенность, но и определенные материальные и социальные блага. Все, кто работал с Брежневым, вспоминают, что он всегда проявлял заботу о своих подчиненных: помнил дни рождения сотрудников, дарил им и их членам семей подарки, решал проблемы с жильем и т. п. [179]

Галина Ерофеева, хорошо знавшая Александрова-Агентова, рассказывала, как изменилась его жизнь после назначения помощником Брежнева: «Машина с водителями, комфортабельная дача круглый год с превосходным питанием в дачной столовой за символическую плату, “кремлевская столовая” на улице Грановского, отдых в лучших цековских санаториях, в том числе и “у друзей” за рубежом. К тому же вскоре потекли ручейки всяческих подношений из различных краев и республик <…> Огромная пятикомнатная квартира на улице Горького, обставленная стильной мебелью, с диванным гарнитуром, обитым шелковым штофом, многочисленные украшения в виде бронзовых или фарфоровых статуэток, хрусталя и картин завершали вид богатого, процветающего дома»[180]. Александров-Агентов получил звание Чрезвычайного и полномочного посла СССР, что было высшим дипломатическим рангом в стране, с 1971 по 1976 г. являлся членом Центральной ревизионной комиссии КПСС, с 1976 по 1981 – членом ЦК КПСС, а с 1974 г. – депутатом Верховного Совета СССР. Не обходили брежневского помощника и денежные награды: в 1980 г. он стал лауреатом Ленинской премии, а в 1982 г. – Государственной премии СССР.

Николай Иноземцев, у которого на столе в рабочем кабинете стоял фотопортрет Брежнева «с теплой дарственной надписью генсека»[181], в мае 1966 г. возглавил один из ведущих институтов страны – ИМЭМО. В ноябре 1968 г. Иноземцев получил звание академика АН СССР, а в 1975 г. вошел в Президиум АН СССР, став заместителем председателя секции общественных наук. В 1971 г. Иноземцев стал кандидатом в члены ЦК КПСС, а в 1981 г. – членом ЦК КПСС, поднявшись еще на одну ступень в высшей партийной иерархии. В 1974 г. Иноземцева избрали в Верховный Совет СССР IX созыва, в 1979 г. он подтвердил свои депутатские полномочия в Верховном Совете СССР X созыва. Иноземцев трижды награждался орденом Ленина (1971, 1975, 1981), в 1977 г. ему была присуждена Государственная премия СССР[182]. «Возраставшее влияние Иноземцева – одного из советников Брежнева, – отмечает Черкасов, автор монографии об истории ИМЭМО, – в течение полутора десятилетий служило дополнительной гарантией сохранения благоприятной в целом обстановки на островке свободы, каковым, пусть и с оговорками, можно было считать ИМЭМО вплоть до начала [19]80-х годов»[183].

Не обошли награды и почести и Георгия Арбатова. В 1967 г. он возглавил Институт США и Канады АН СССР, в 1970 г. стал членом-корреспондентом АН СССР, в 1974 г. – академиком АН СССР. С 1971 по 1976 г. Арбатов являлся членом Центральной ревизионной комиссии КПСС, с 1976 по 1981 гг. – кандидатом в члены ЦК КПСС, а с 1981 г. – полноправным членом ЦК КПСС. С 1974 по 1984 г. Арбатов избирался депутатом Верховного Совета СССР IX и Х созывов. За свои заслуги он неоднократно награждался орденами и медалями, в том числе двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени и орденом Октябрьской Революции.

Меньше всего наград и признания от генсека досталось Александру Бовину, что было связано с его «длинным языком» и слишком свободным «гусарским» образом жизни[184]. Бовин вспоминал, что как-то Брежнев, за столом с обкомовским начальством, обмолвился: «“Я <…> как царь. Только не могу, как царь, дать землицу, крепостных. Зато могу дать орден”[185]. А ведь, действительно, так оно и было. И называлось “ленинские принципы партийной жизни”». Ни «деревеньки», ни института от генсека Бовин не получил, однако был награжден орденом Трудового Красного Знамени (1967), орденом Октябрьской революции (1971), орденом Ленина (1980), получил возможность вести одну из популярнейших телевизионных программ – «Международную панораму». На жизнь Бовин особо не жаловался и даже шутил в беседе с Андроповым, что хотел бы стать заместителем министра иностранных дел[186]. Позже, «подустав от пропагандистской работы», он стал «проситься в послы» в Новую Зеландию, потому что там «делать ничего не нужно»[187]. В 1981 г. Бовин был избран членом Центральной ревизионной комиссии КПСС.

Взамен от спичрайтеров требовались лояльность и скромность. Им было строжайше запрещено использовать наработанный «идеологический капитал» в своих собственных интересах до опубликования доклада «заказчиком». На одном из совещаний, посвященных подготовке доклада к ХХIII съезду КПСС, Брежнев открыто заявил «речевикам» об особой «секретности» их деятельности: «Должна быть железная дисциплина. Должно быть даже не известно, что вы работаете, тем более – над чем»[188]. Брежнев очень болезненно реагировал на любые «утечки информации», исключая из рядов своей команды «паршивую овцу», замеченную как в «краже мыслей генсека», так и в разглашении тайны своей деятельности.

Федор Бурлацкий, рассказавший в своем выступлении о роли и деятельности «группы консультантов» делегатам партконференции аппарата ЦК КПСС, вскоре был вынужден покинуть ряды брежневских спичрайтеров. Д.А. Кунаев вспоминал: «Как-то при встрече, а это было в начале 1965 года, пришел к нему [Брежневу] в ЦК, на Старую площадь. Брежнев был явно чем-то расстроен. Кивнув мне, он продолжал говорить с кем-то по телефону очень строгим и сердитым тоном. После того как телефонный разговор закончился, корректно сказал Брежневу, что высокому начальнику нельзя так сердиться, и напомнил ему старую поговорку: “Когда руководитель ругается и кричит, то становится смешным, а когда он молчит, становится страшно”. Брежнев ответил мне, что бывает по-разному: “Когда тебя окружают подхалимы, – сказал он, – нечистоплотные люди или такие, которые строят из себя корифеев, а внутри пустые, то трудно спокойно смотреть на это. Одного такого я сейчас предложил Суслову вывести из моего окружения. Вы его не знаете. Он был в команде Хрущева, теперь повсюду распространяется, что это он писал все его доклады, во всем ему советовал и чуть ли не помогал ему руководить страной. Это некий Бурлацкий”»[189].

Л.И. Брежнев перед беседой с обозревателем телевизионной компании Франции TF1 Ивом Мурузи Москва, 4 октября 1976

Фотограф В. Мусаэльян

[РГАКФД]

За «крамольные мысли» в одной из научных статей поплатился своим местом консультанта Георгий Шахназаров, долгое время проработавший в качестве одного из главных «речевиков» Андропова и Брежнева[190]. Опалы не избежал даже Александр Бовин, которого генсек очень высоко ценил за его талант и заслуги, возникло даже понятие «бовинизмы»[191] – популярные высказывания политиков, которые для них придумывали спичрайтеры[192]. «Находясь в минуты отдыха в веселом, бодром состоянии духа и своего мощного тела, – вспоминал Печенев, – Саша [Бовин] любил похвастаться, показывая на <…> многотомное собрание сочинений Л.И. Брежнева: “Это – не его, а мои лозунги читает по вечерам советский народ на сверкающих огнем рекламах наших городов!”»[193]. Однажды КГБ перлюстрировал письмо Бовина, в котором он «дал нелицеприятную характеристику» партийному руководству, с которым ему приходилось работать[194]. Письмо показали Брежневу, и Бовин был немедленно лишен должности советника в ЦК и «сослан» в редакцию газеты «Известия»[195]. Только через несколько лет Брежнев смилостивился и снова позвал Бовина в команду «речевиков», но уже как свободного журналиста.

§ 3. Брежнев и спичрайтеры: механизм создания текстов

Роль Брежнева в работе над текстамиЗакономерно возникает вопрос о непосредственной роли Брежнева в создании текстов, объединенных к концу его правления в девять томов. Чтобы ответить на него, необходимо реконструировать технический механизм функционирования тандема Брежнев – «речевики». Совершенно очевидно, что Брежнев как минимум дотошно читал и просматривал «свои» речи и доклады, которые представлялись ему для заключительной экспертизы, выполняя функции главного редактора.

Александров-Агентов вспоминал: «Было это в начале 1961 года. Л.И. Брежнев, выполняя свои “представительские” функции как председатель Президиума Верховного Совета СССР, собирался с визитами в ряд стран Африки: Гану, Гвинею и Марокко. Как всегда в таких случаях, МИД была поручена подготовка проектов необходимых речей. <…> Дня за два до отлета Брежнев сел за читку проектов. И тут выяснилось, что они ему совсем не понравились: сухие, бюрократические, невыразительные, заявил он Громыко, которого крепко отчитал по телефону. Видимо, аппарат МИД еще не приспособился к вкусам нового “президента”, а сам Громыко не придал текстам большого значения. Так или иначе, министру было сказано, чтобы он на следующее утро привез в Кремль человек десять “лучших специалистов” по составлению речей и чтобы они, не покидая Кремля, к вечеру создали новые варианты всех необходимых речей (их было, кажется, 15–20) и явились с ними к Леониду Ильичу для прочтения. Ошеломленный “взбучкой” Громыко явился на следующее утро сам во главе своей команды “речевиков”. В их числе оказался и я – сотворил, помнится, три-четыре речи по Гвинее <…> Собрались вечером у Брежнева <…> начали читать. Вкусы заказчика были учтены: речи были эмоциональные, доходчивые, рассчитанные на теплый прием аудитории. Заказчик был доволен, мы разъехались с облегчением»[196].

Этот модус операнди, где Брежнев выступал заказчиком, экспертом и главным редактором текстов, был только усовершенствован после прихода Брежнева к власти. Н.Н. Иноземцев так описывал процесс подготовки брежневских текстов: «Брежнев обычно расставлял довольно правильные акценты. Приступая к <…> работе, он, например, говорил своим советникам: “Я думаю, пора вот этот вопрос поставить. Как вы на это смотрите?..” Затем он уходил, оставляя советников поразмышлять над высказанным соображением и литературно его оформить. Каждый из советников Брежнева размышлял в одиночестве, потом они собирались вместе и обсуждали продуманное наедине, чтобы выработать согласованную позицию, предлагавшуюся на рассмотрение Генерального секретаря. Брежнев быстро и верно схватывал изложенные мысли, давал свои комментарии, причем всегда по делу. Часто он даже что-то подсказывал советникам»[197].

Л.И. Брежнев за беседой с членами английской парламентской делегации в Кремле

29 июля 1960

Фотограф В. Кошевой

[РГАКФД]

«Речевики» были подготовлены именно к такому стилю работы Брежнева всем своим предыдущим опытом. В процессе работы консультантов в отделе ЦК у Андропова сложился определенный ритуал создания текстов как продукта сотрудничества тандема «интеллектуалы» – партийный аппарат. Георгий Арбатов вспоминал: «На завершающем этапе работы все “задействованные” в ней собирались у Андропова в кабинете, снимали пиджаки <…> и начиналось коллективное творчество, часто очень интересное для участников и, как правило, плодотворное для дела. По ходу работы разгорались дискуссии, они нередко перебрасывались на другие, посторонние, но тоже всегда важные темы»[198].

Брежнев прекрасно понимал, что в «изоляции» от основного места работы, семьи, быта, в единой команде, доклад будет написан быстрее, утечек о его содержании будет меньше, отсюда и его распоряжение о «расквартировании» «речевиков» на правительственных дачах, за пределами Москвы. Обсуждая подготовку своего доклада к ХХIII съезду КПСС, Брежнев говорил об этом открыто: «Если вы думаете работать у себя в кабинетах, то из этого ничего не получится <…> Можете занять дачу какую-то, вас будут обслуживать, или здесь зал этот новый занять и еще две комнаты параллельно, приемная может быть рабочей комнатой, комнаты помощников хорошие. Так что здесь будет более удобно работать <…> Тут можно будет и бумаги складывать <…>»[199]. Как правило, брежневские «речевики» работали в Завидове, любимой охотничьей резиденции Брежнева, расположенной на 102-м километре Ленинградского шоссе, в одном из самых живописных мест Калининской (сегодня Тверской) области. Трехэтажному дому пустовать не давали: на самом верхнем этаже были брежневские апартаменты, на втором этаже размещались гости, включая «речевиков». В доме имелись рабочие кабинеты для «интеллектуалов», канцелярия, а также комнаты для машинисток и стенографистов[200]. «В Завидово для подготовки брежневских текстов, – вспоминал Черняев, – выезжали наряду со спичрайтерами – стенографистки, машинистки, медсестры, официантки, поварихи. Как правило, хорошенькие и неглупые»[201]. «Брежнев забирал с собой интеллектуалов, всех или часть, – писал о своих командировках в Завидово Л. Замятин, – присоединял мидовскую двойку или тройку и от военных – генерал-полковника Червова. К вечеру приезжали Громыко, Андропов, Устинов. Обсуждали, что сделано. Внешнюю политику готовили мидовцы и Арбатов, экономическую часть – Иноземцев и Арбатов»[202].

В процессе подготовки текстов Брежнев не отличался авторитарностью, позволял с собой спорить и нередко соглашался с чужим мнением. По воспоминаниям Александрова-Агентова, бывали случаи, когда он доказывал Брежневу свою точку зрения на повышенных тонах, фактически кричал на генсека: «К мнению собеседника он [Брежнев] относился с уважением: никогда априори не отвергал чужую точку зрения, позволял с собой спорить – иногда даже настойчиво и энергично. Как-то я не удержался и показал ему понравившуюся цитату из журнала: “Нервный человек не тот, кто кричит на подчиненного, – это просто хам. Нервный человек тот, кто кричит на своего начальника”. Брежнев расхохотался и сказал: “Теперь я понял, почему ты на меня кричишь”»[203].

Александрову-Агентову вторил Загладин: «Он [Брежнев] был очень терпим к высказываемым мнениям. Один Брежнев – это был человек, именно человек, не просто Генеральный секретарь, именно просто человек, который работал с теми, кого он сам привлек. И здесь он был открыт, прям, позволял и спорить с собой, и доказывать, и принимал что-то. Он не принимал какие-то предложения, когда они выходили уж очень далеко за рамки общепринятого, вернее, принятого им за незыблемую основу – тут уже он, конечно, не соглашался. Но эти рамки были достаточно широкими, можно было и вносить предложения, и отстаивать их, и добиваться того, чтобы они включались в текст. Это касается всех участников, абсолютно». При обсуждении доклада вместе со своими партийными товарищами генсек использовал другую тактику: «Это уже был другой человек, который в основном слушал, я бы сказал так: не отстаивал каждую фразу, которая была написана им же вместе со своими сотрудниками до этого, очень внимательно прислушивался к голосам членов руководства. Не все принимал, конечно, но все-таки был очень сдержан в этом смысле и здесь уже спорить с ним было не очень удобно». «И третий Брежнев, – заключал Загладин, – это на Политбюро, когда уже текст апробирован и после обсуждения поступал на Политбюро, здесь он старался добиться консенсуса».

Записка Г.А. Арбатова, А.Е. Бовина и Г.Е. Цуканова Л.И. Брежневу по вопросу выступления Л.И. Брежнева в Новороссийске

3 сентября 1974

[РГАНИ. Ф. 80. Оп. 1. Д. 380. Л. 78]

Практически все «речевики» сходились во мнении, что рабочая обстановка при подготовке речей Брежнева была весьма демократичной. Так, по воспоминаниям Арбатова, в декабре 1975 г. в Завидово при подготовке материалов к XXV съезду, в присутствии целого ряда сотрудников из ЦК, МИД, а также Н.Н. Иноземцева, А.Е. Бовина, В.В. Загладина и др., завязалась горячая дискуссия о необходимости помощи Анголе и необходимости посылки в эту южноафриканскую страну кубинских войск. Главными участниками спора выступили Арбатов и Александров-Агентов, имевшие совершенно противоположные взгляды на эту проблему. «Брежнев заинтересовался завязавшимся спором, – вспоминал Арбатов, – и сказал: “Представьте себе, что вы – члены Политбюро, спорьте, а я послушаю”» [204].

Александр Бовин в свою очередь рассказывал вообще немыслимую историю о том, что как-то в охотничьей резиденции Завидово, в бурной перепалке при написании брежневской речи, один из «речевиков» «в творческом порыве» крикнул генсеку: «А ты, дурак, молчи! Ты-то чего встреваешь?». Над столом повисла тишина, а Брежнев, расстроенный, вышел за дверь и долго ходил по коридору дачи, бормоча себе под нос: «Нет, я не дурак! Я генеральный секретарь!.. Это, ребята, вы зря»[205]. «Пока он [Брежнев] был здоровый, как-то все было нормально: можно было спорить, ругаться, кричать, махать руками по поводу разных тезисов. Он все внимательно слушал, возражать ему было можно – в общем, вполне была нормальная рабочая обстановка. <…> Мы спорим по какому-то поводу, речи, например, он слушает, слушает, а потом говорит: “Кричите-кричите, а я выйду на трибуну, скажу, и это станет цитатой”», – вспоминал Бовин[206].

Черняев отмечал, что иногда при обсуждении наболевших вопросов эмоционально вел себя сам Брежнев: «Обсуждали в Завидово международный раздел к его докладу на ХХV съезде. Он [Брежнев] вдруг завелся. Вспомнил Хрущева, который, по его словам, оставил такое положение, что начать двигаться к миру стало труднее, чем за десять лет до 1964 года. “В Карибском деле пошел на глупую авантюру, а потом сам в штаны наложил. <…> Сколько пришлось потом вытягивать, сколько трудов положить, чтоб поверили, что мы действительно хотим мира. Я искренне хочу мира и ни за что не отступлюсь. Можете мне поверить. Однако не всем эта линия нравится. Не все согласны <…> Несогласные не там где-то среди 250 миллионов, а в Кремле. Они не какие-нибудь пропагандисты из обкома, а такие же, как я. Только думают иначе!”. Он сказал это в запальчивости, с нажимом»[207].

«Брать народ “за душу” и писать “не трафаретно”»: личное участие Брежнева в работе «речевиков»Непосредственное общение «речевиков» с Брежневым происходило при подготовке особо важных выступлений и, как правило, на ее завершающем этапе. Например, речь генсека, посвященную 50-летию Октябрьской революции, группа «речевиков», куда входили Н.Н. Иноземцев, В.В. Загладин, А.Е. Бовин и Г.А. Арбатов, готовила около полугода. Первый проект речи (около ста страниц), представленный группой, Брежневу вообще не понравился, т. к. показался ему сложным и скучным. Генсек попросил предоставить ему новый вариант текста, дав это же задание еще одной группе, которую возглавляли Демичев и Степаков[208]. В итоге оба варианта доклада были объединены в один текст. Работу над ним, которая продолжалась несколько недель в Завидове, хорошо описал Арбатов: «…самыми важными были работа с самим оратором, споры и дискуссии, которыми она сопровождалась. <…> участвовали в ней обе группы, некоторые помощники Брежнева, а на каких-то этапах – приглашенные им Андропов, Пономарев и Демичев. В этих дискуссиях, проходивших весьма откровенно, а подчас горячо, затрагивался самый широкий круг вопросов: Сталин и НЭП, раскулачивание и экономическая реформа, XX съезд и роль творческой интеллигенции, вопросы войны и мира, отношения с Западом и т. д. Притом видно было, что Брежнев внимательно слушает, иногда даже подбрасывает для обсуждения новые темы. Можно было тогда еще с ним спорить, даже в присутствии других людей. Случалось, что он выходил из себя, допускал резкости, но через пару часов, в крайнем случае на следующий день своим вниманием к недавнему оппоненту, вопросами к нему давал понять, что зла не таит и все остается как было. Словом, это еще было время, когда он пытался увидеть проблемы, которые ставила жизнь, и найти их решения»[209].

Необходимо заметить, что в первые годы на посту генсека Брежнев особенно внимательно работал над всеми своими выступлениями, детально анализируя почти каждую фразу и внося большое количество изменений в текст. Этому есть множество примеров, которые зафиксированы в стенографических записях подготовки брежневских выступлений. В проекте доклада для мартовского пленума ЦК КПСС 1965 г. Брежнев подверг критике почти каждый абзац, фактически переписывая подготовленный для него текст: «Не хорошо [слово] “первостепенное”. Все это носит гиперболическую формулу. Не надо»; «Я бы не говорил “мы должны обсуждать”»; «Слово “неотложный” опустить. Не придавать шапке особых экстра-названий. Чем спокойнее, тем лучше»; «3-я страница. “Неоценимое значение”. Слово “неоценимое” заменить. Второй абзац. “Можно без преувеличения…”. “Без преувеличения” снять»; «Я вам скажу самым категорическим образом, что вся 4-я страница слабо аргументирована и даже неправильна, особенно первый абзац»; «Страница 6-я, первый абзац. Я бы не писал так»; «Страница 5-я. Надо подумать насчет урожайности, в какой мере это преподнести. Надо посмотреть, сделать анализ и подумать, как об этом сказать и куда приспособить»; «Страница 6-я. Последний абзац. Здесь сказать так <…>»; «Здесь надо привести пример»; «Этот абзац нужно тщательно продумать, так как это – программа для ЦК и всей партии. Достаточно ли полно мы излагаем эту мысль»; «В итогах развития сельского хозяйства мало критики, нет конкретных примеров, только общие. Подумать, может быть, примеры перенести сюда <…> Показать так, чтобы это было убедительно»; «Последний абзац 9-й страницы обсудить <…> Усилить этот пункт нужно»; «Страница 12-я, первый абзац сформулировать так <…>»; «В третьем абзаце на стр. 18 я бы добавил <…>»; «Страница 26. <…> Последний абзац. Эти цифры не производят впечатления <…> Как-то надо обыграть» и т. д. [210]