Полная версия

Леонид Брежнев. Опыт политической биографии

Исходя из этого, можно утверждать, что публикация подлинных личных записей Леонида Брежнева, единственного из советских лидеров, оставившего после себя некое подобие дневника, обречена на успех. Для этого действительно есть все основания. Широко известно, что основной опубликованный массив политико-теоретического наследия Брежнева, в отличие от его предшественников на посту главы партии и государства, в первую очередь В.И. Ленина и И.В. Сталина, представляет собой обезличенный плод коллективного творчества[36]. В своих же записях Брежнев говорит от первого лица, причем по самым разнообразным вопросам: об отношении к Китаю и военной помощи Вьетнаму; о проблеме Западного Берлина и роли Франции в НАТО; об израильско-арабском конфликте и связях с Кубой; о чехословацком «ревизионизме» и военном противостоянии СССР – США; о модернизации предприятий и проблеме выпуска товаров народного потребления; о хлебозаготовках и дефиците продовольствия; о продаже нефти и газа и выплатах долгов по ленд-лизу; об учреждении новых наград и выезде евреев из СССР; о кадровых перестановках и праздничных юбилеях; о своих многочасовых заплывах в море и охотничьих трофеях; о заказах новых костюмов и распределении подарков; о болезнях и увлечениях; о бессоннице и лекарствах и т. д.

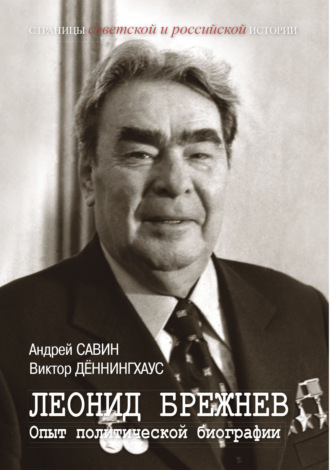

Л.И. Брежнев в рабочем кабинете

Москва, не ранее декабря 1966

Фотограф В. Егоров

[РГАКФД]

Уже одно только это – возможность вычленить «прямую речь» и настоящее мнение самого Брежнева из «брежневского наследия» – сразу же делает рабочие записи уникальным источником. Брежневские записи могут быть использованы также для верификации огромного массива воспоминаний и мемуаров, причем главным свидетелем будет выступать сам Брежнев. Всего лишь информация о том, где и в какое время находился Брежнев, чем он был занят, с кем и когда встречался или говорил по телефону и т. д., позволяет дать ответ на множество вопросов, в том числе о здоровье и работоспособности генсека, круге его общения, интересах и пристрастиях. Причем в этом случае картина будет не статической, а представленной в динамике.

И все же главная проблема для читателя заключается в том, как «говорит» Брежнев на страницах своих «дневников». Брежневские записи весьма специфичны, что в конечном итоге и определяет возможности и границы их использования. Читатели, которые рассчитывают встретить на страницах брежневских «дневников» рефлектирующего интеллектуала, такого как Георгий Димитров, меланхоличного, но методичного наблюдателя событий, как Николай II, или обнаружить хотя бы свидетельства уровня «застольных бесед Гитлера», записанных рукой стенографиста Генри Пикера, будут разочарованы. Брежнев оставил после себя массив разрозненных, отрывочных и преимущественно коротких записей, которые иногда разделяют лакуны в несколько дней, недель или месяцев. Зачастую это только перечень фамилий или обрывки брежневских мыслей, которые плохо поддаются дешифровке. Хотя не редкостью являются короткие емкие формулировки, которые годятся на роль цитаты, но часто этим все и ограничивается. «Цитатник», при всей его афористичности, по определению не может заменить собой полноценного связного текста. Такое чтение – отнюдь не легкий хлеб.

Устная речь Брежнева как ключ к интерпретации «дневников»По многим свидетельствам, Брежнев славился как мастерский рассказчик, он прекрасно чувствовал себя в той сфере речевой деятельности, где ценится импровизация, быстрая реакция, разнообразие эпитетов и т. д., то есть качества, абсолютно не свойственные общественно-политическому диалогу и штампованной публицистической лексике советских газет и речам партийно-государственной элиты. В.А. Голиков, проработавший более четверти века помощником Брежнева, весьма высоко отзывался об ораторских способностях своего шефа: «Надо сказать, у Брежнева было много хороших черт. Он нравился работникам аппарата – был корректным, голоса не повышал. Ну и выступал здорово. Это же Киров! – говорили работники ЦК между собой»[37].

В неофициальной обстановке, когда Брежнев точно знал, что его выступление не окажется в печати, ему была свойственна импровизация, раскованность, умение дополнить речь мимикой, вызвать смех у аудитории. Хорошо знавший Брежнева Д.А. Кунаев вспоминал: «К слову сказать, Брежнев порой был неистощим на розыгрыши, острую шутку, а то и анекдот о себе или своих соратниках»[38]. Политический обозреватель «Известий» В.А. Матвеев записал в дневнике свои впечатления от выступления Брежнева перед журналистами в преддверии визита советской делегации в Югославию в сентябре 1962 г., призванного окончательно пересмотреть отношение СССР к «особому пути» Югославии в деле построения социализма: «Перед отбытием в Югославию нас, журналистов, собрал в Кремле Брежнев и по-простому, без казенности, поделился, что предстоит сделать. Охотно ответил на вопросы. Когда я спросил его, собирается ли он затрагивать в переговорах с Тито “китайскую проблему”, он сощурил глаза, состроил комичную мину, передразнивая китайцев, и сказал, что в Пекине, конечно, не будут довольны этим визитом, но следует учитывать, что пока югославы с китайцами довольно близки» [39].

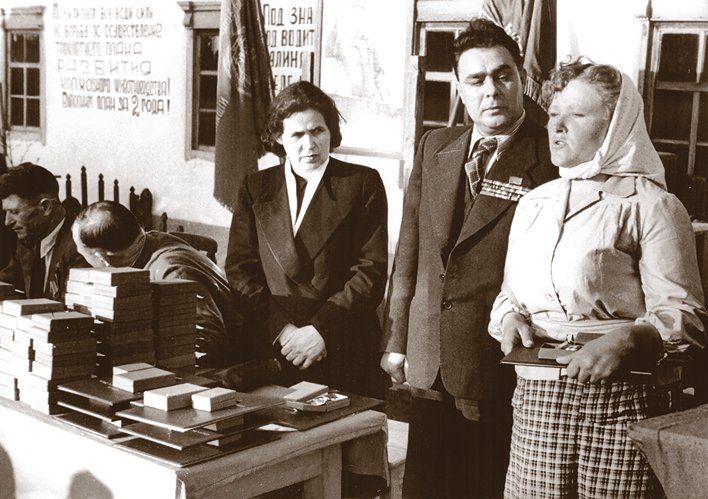

Л.И. Брежнев и председатель Союза советских обществ дружбы, Герой Советского Союза Н.В. Попова (третья слева) среди делегатов Всемирного конгресса женщин

Москва, 30 июня 1963

Фотограф Я. Халип

[РГАКФД]

Иногда роль гримасы и жестикуляции была явно гипертрофированной. По воспоминаниям брежневского «спичрайтера» Валентина Александрова, занимавшегося расшифровками стенограмм магнитофонных записей переговоров Брежнева с руководителями иностранных делегаций, высказывания генсека понять было сложно, зачастую, практически невозможно: «На бумаге были зафиксированы одни междометия. Словно редкие островки встречались слова. И ни одной целой фразы. Никакой связи.

Л.И. Брежнев встречается с трудовым коллективом Авиационного завода им. Чкалова.

Слева от Л.И. Брежнева – первый секретарь Новосибирского обкома КПСС Ф.С. Горячев, справа – Герой Социалистического Труда, директор завода им. Чкалова Г.А. Ванаг

Новосибирск, 31 августа – 1 сентября 1972

Фотограф В. Лещинский

[Государственный архив Новосибирской области (ГАНО). Ф. П. 11796. Оп. 2. Д. 413. Л. 32]

Л.И. Брежнев среди новосибирцев

Новосибирск, 31 августа – 1 сентября 1972

Фотограф В. Лещинский

[ГАНО. Ф. П. 11796. Оп. 2. Д. 413. Л. 4]

Чувствовалось, что Брежнев выражал свои эмоции жестами, гримасой…». Как писал Александров, иногда только наличие материалов, предварительно подготовленных для переговоров, позволяло восстановить ход и смысл «диалогов на высшем уровне». Причем основная нагрузка по дешифровке ложилась на плечи сотрудников МИД и ЦК КПСС отнюдь не в период болезни и угасания генсека, а в расцвете его политической карьеры. После того, как состояние здоровья Брежнева ухудшилось, он в процессе беседы просто зачитывал слово в слово подготовленные его референтами и помощниками «памятки», что существенно облегчало обработку стенограмм[40].

Вот два образчика устных выступлений Брежнева, которые позволяют составить представление о Брежневе как рассказчике. Первый – это выдержка из стенограммы выступления Л.И. Брежнева на совещании руководящего состава Вооруженных Сил СССР 25 апреля 1972 г. Брежнев явно говорит без бумажки, свободно импровизируя. Несколько раз упоминает бога («дай бог», «не дай бог») и чувствует необходимость объяснить это слушателям: «Все вы знаете, что я был наверное безбожник от рождения, раз уж я в комсомол пошел в 20-е годы, то уж наверное богохулил, вот. Но, тем не менее, как-то человек уж так устроен, иногда нет-нет кошка дорогу перебежит. Думаешь, черт ее знает, зачем она мне перебежала. Баба с пустыми ведрами перешла дорогу, а я в это время с [маршалом] Гречкой иду с ружьем в надежде, что я кабанчика подстрелю. Думаешь, черт, баба перешла дорогу, наверное, ничего не убью. Так и это. Говорят, [текущий год] это високосный год. Нет, что-то начинаешь думать, почему все-таки високосный? А потом вы знаете, что посмотрел я вот эти последние десять лет, нет двенадцать, было три високосных года и все как раз очень неудачные в сфере сельского хозяйства. И думаю: тьфу, черт, отгоняю, а оно лезет»[41]. Недобрые предчувствия Брежнева подтвердились: осенью 1972 г. в СССР разразилась беспрецедентная засуха, которую сам же Брежнев охарактеризовал позднее как стихийное бедствие общегосударственного масштаба. Так что после этого его вера или суеверия наверняка только укрепились.

Еще один весьма показательный пример. В том же 1972 г. Брежнев выступал 27 августа на пленуме Алтайского крайкома КПСС. Значительное внимание он уделил своему любимому «коньку» – внешней политике. В частности, Брежнев заявил: «Я скажу несколько теплых слов в адрес нашей внешней политики. Встреча с Помпиду, прием Генерального секретаря как главы государства со всеми почестями. Еду в автомобиле, вы видели картину, что эскорт впереди и эскорт сзади. Жандармы козыряют. Господин Брандт, руководитель бывшей великой Германии, хочет беседовать с Генеральным секретарем, подписывать все документы, иметь переписку. Господин Никсон хочет встречаться с Генеральным секретарем приглашает к себе. <…> Это значит, они признают нашу партию как такую общественно-политическую силу, с которой надо считаться, надо разговаривать, и разговаривать вежливо. <…> Он [посол в США Добрынин] был принят Никсоном на квартире, на даче где-то. Вот он пишет мне, что Никсон водил его по даче и говорил: “Здесь спальня. Здесь будет жить господин Брежнев. Это вот мой кабинет. Здесь мы будем беседовать с господином Брежневым”. <…> Он готов сейчас все на карту поставить, лишь бы быть на второй срок президентом <…> и негласно хотел бы какой-то поддержки в этом вопросе»[42]. Следующий пассаж из этого же выступления Брежнева еще больше подчеркивает «неофициальность» его живой и образной речи от первого лица: «Должен вам здесь доверительно сказать. Просьба такая, товарищи, к вам.

Л.И. Брежнев среди участниц авиационного парада, посвященного 50-летию Великого Октября

Москва, 9 июля 1967

Фотограф В. Егоров

[РГАКФД]

Я видите, говорю свободно, без всякого текста, это не какой-то доклад, а отчет деятельности. Поэтому ни местная печать, пожалуйста, ни вы не бравируйте моими словами. Пользуйтесь сами, это лучший способ, потому что попадет какому-то корреспонденту иностранному, извратят, и иногда это приносит вред»[43].

Но как только дело доходило до публичных официальных выступлений, где, как считал Брежнев, не было места для импровизации или шутки, его речь неузнаваемо преображалась. Даже в такой выигрышной обстановке, как чествование космонавтов, Брежнев предпочитал живой речи зачитывание текстов. Известный советский геолог Б.И. Вронский с сарказмом записал в своем дневнике 18 марта 1965 г., как Брежнев «проникновенно по бумажке зачитал приветствие космонавтам Беляеву и Леонову»[44]. На трибунах партсъездов и пленумов, в радио- и телерепортажах Брежнев остался в памяти слушателей как слабый оратор, выступавший с длинными и монотонными докладами. Его речи резко отличались от публичных выступлений импульсивного Хрущева, способного моментально зарядить публику своей энергией, идеями и фантастическими прожектами[45]. Несмотря на глубокий и звучный голос, Брежнев не мог себя подать: говорил медленно, неправильно ставил ударения, «съедал» куски слов и т. д. Уши слушателей, особенно москвичей и ленинградцев, резал южнорусский акцент. Некоторым, причем задолго до начавшихся у генерального секретаря проблем со здоровьем, казалось, что он находится в «подвыпившем состоянии», а многие свидетели выступлений вождя отмечали у него явные дефекты речи[46].

Выступление кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР Л.И. Брежнева в Колонном зале Дома Союзов на встрече с избирателями Бауманского избирательного округа Москвы

Февраль 1963

Фотограф В. Савостьянов

[РГАКФД]

«Говорить по-большевистски…»Однако дело было не столько в дефектах брежневской речи, сколько в стилистике. Практически забытый сегодня талантливый советский писатель Илья Зверев еще в 1963 г. написал повесть «Она и он» о любви, вспыхнувшей в конце 1950-х гг. между бригадиром виноградарей и парторгом совхоза. Сюжет высмеян еще И. Ильфом и Е. Петровым: любовь в производственных или партийных декорациях, но не сюжет является определяющим для этого произведения Зверева. Виртуозно написанный текст стилистически построен на использовании идеологических клише, бытовавших в советских газетах и прочно вошедших в официозный речевой обиход. В обыденной жизни герои повести говорят, используя диалектизмы и украинизмы, свойственные южнорусской речи, но как только дело доходит до «государственных соображений», а роман изобилует «производственными конфликтами», намеренная стилистическая напряженность текста становится очевидной.

Вот как Зверев описывает прием главной героини в партию: «Рая очень волновалась, что вот такая ей оказана честь. Она сказала, как в брошюре, по которой готовилась: “Я буду нести высоко и хранить в чистоте”. – Правильно, – сказал парторг Емченко. – Молодец, Раиса…»[47]. Чем ниже образовательный ценз героев повести, тем чаще они прибегают к клишированной речи, поскольку такая речь избавляет от необходимости формулировать мысль самим, ведь все уже сказано до них – как говорит главный герой-парторг: «Я читаю материалы и знаю»[48]. В заявлениях такого рода нет иронии, нет второго или третьего слоя: Зверев записывал, что называется, на слух, но тем отчетливее видна наивная вера главной героини в печатное слово советского «новояза» – русского языка советской эпохи[49].

С Брежневым происходит то же, что и с героями повести Зверева. Советский политический язык навсегда стал второй натурой Брежнева, он в полной мере овладел умением «говорить по-большевистски»[50]. Его речь, особенно публичный официоз, представляет собой характерный образчик тех глобальных изменений, которые русский язык испытал в XX в., при этом масштабы и направленность языковых трансформаций обусловили возникновение языка нового качества и новой прагматики, превратившегося в один из основных каналов трансляции советской идеологии и инструментов идеологической индоктринации.

Л.И. Брежнев награждает передовиков сельского хозяйства

Запорожье, 1946

[РГАНИ. Ф. 80. Оп. 2. Д. 285. Л. 1]

§ 2. Письмо Брежнева

Стилистическая и языковая специфика брежневского текстаЗдесь предпринимается непростая, но интересная попытка проанализировать стилистические и языковые особенности брежневских записей, иными словами, ответить на вопросы – как написан данный источник и почему он создан именно в таком виде – чтобы определить взаимосвязь между письменной речью и личностью Брежнева. Авторы опирались на идею М.М. Бахтина, согласно которой языковые и стилистические особенности являются отражением индивидуальности говорящего или, как в нашем случае, пишущего субъекта [51].

Степень специфичности текста такова, что даже простая задача – определить жанр записей Брежнева – вызывает значительные трудности. Очевидно, что «дневником» в классическом понимании эти записи можно считать лишь условно: в них отсутствует глубокий самоанализ, экспрессивность, интимность переживаемых чувств или событий. Практически нет записей, фиксирующих важные события личной жизни Брежнева или его близких, такие как дни рождения, свадьбы детей, рождение внуков и т. п. Но главная особенность заключается в том, что имеющиеся записи не выполняют функцию организации личного опыта и многократного повторного обращения к записанному, в том числе с целью рефлексии и саморефлексии. У нас нет оснований считать, что Брежнев позднее вновь обращался к своим записям, перечитывал их. Это предположение подтверждается тем, что записи велись на страницах случайных бумажных «носителей», как правило, первых подвернувшихся под руку блокнотов, выдававшихся участникам партийных мероприятий. Возможно, некая толстая тетрадь или ежедневник упорядочили бы записи, то есть, условно говоря, заставили бы Брежнева поступать согласно законам жанра, но, по-видимому, сама цель записей не предполагала многократного обращения.

Л.И. Брежнев выступает на 7-й сессии Верховного Совета СССР VI созыва

Москва, 9 декабря 1965

Фотограф В. Егоров

[РГАКФД]

Это также не рабочий дневник, т. е. «ежедневник», поскольку налицо отсутствие характерного для этого жанра планирования, системы, подведения итогов сделанного, когда, например, выполненный пункт вычеркивается, помечается галочкой, проставлены даты, время встреч и т. д. По-видимому, нельзя также говорить о жанре рабочих записей в общепринятом смысле, т. е. о планах, тезисах, выписках, конспектах, поскольку отсутствует конечная цель такого рода записей в виде фиксации анализа информации.

Возможный ключ к пониманию «брежневского» текста дают его стилистические особенности. Брежневским записям, особенно периода 1964–1975 гг., свойственны, во-первых, стандартные партийно-бюрократические формулировки и штампы: «братские партии», «провести президиум для обмена мнениями», «внести предложение», «приступить к докладам», «я не взвесил всех своих возможностей», «важный инструмент международной политики» и т. п.

Во-вторых, ему присущи в огромном количестве как синтаксические, так и семантические плеоназмы типа «помощь народам, борющимся за свою независимость и свободу». Речевая избыточность проявляется также в замене глаголов причастиями, деепричастиями и существительными. Текст записей перегружен канцеляризмами и ходульными партийно-бюрократическими штампами: «Наш ЦК неуклонно будет проводить линию строить свою работу на выполнение наших планов по созданию материально-технической базы коммунизма и поднятия жизненного уровня нашего народа», «идет реализация решений», «имел встречу» и т. п.

Еще одной яркой стилистической особенностью текста является частое отсутствие личного местоимения «я» и его замена местоимением «мы» либо безличными и неопределенно-личными предложениями, что характерно для советских газетных передовиц, так называемых неподписных статей, где выражается «мнение редакции». «Мы», как правило, преобладает в двух значениях: «мы», – руководящий партийно-государственный аппарат и «мы», то есть «он» или «они», те, чью речь в данном случае конспектирует Брежнев. Последнее особенно ярко проявляется при конспектировании Брежневым его встреч с зарубежными государственными деятелями, где «мы» вводит читателя в заблуждение и зачастую только с трудом можно понять, о ком же идет речь.

Стоит также отметить упрощенную грамматику и пунктуацию записей, хотя упрощенная или авторская пунктуация зачастую также свойственна классическим дневникам. Брежневу с трудом давались иностранные слова, которые он часто пишет, как слышится, с ошибками типа: «сиппозиум», «под игидой», «кондоминуум». То же самое происходит с иностранными именами собственными (например, в «дневниках» приводится несколько вариантов написания фамилии советника президента США по национальной безопасности в 1969–1975 гг. и Государственного секретаря США в 1973–1977 гг. Генри Киссинджера) и нерусскими фамилиями (особенно не везло Э.А. Шеварднадзе, которого Брежнев периодически именовал «Шарванадзе» или «Шерванадзе»). Однако в целом мы наблюдаем грамотное письмо, без вопиющих грамматических ошибок, что свидетельствует о привычке к письменной речи совершенно определенного рода.

В своих личных записях Брежнев также, как правило, говорит шаблонным, ходульным языком, который он усвоил в годы своего становления, будучи партийным работником, комиссаром и политруком.

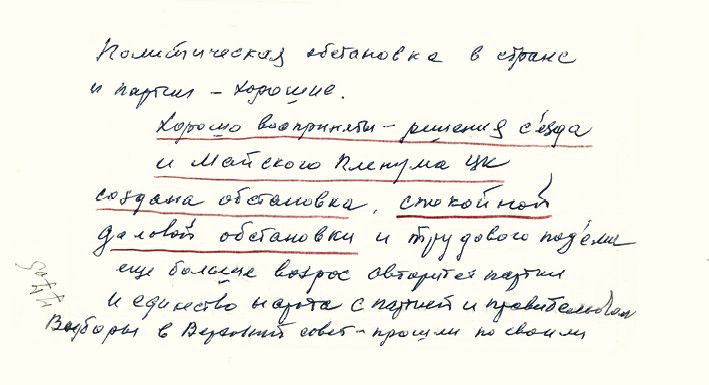

Вот один из образчиков записей, будто бы полностью скопированный из передовицы «Правды»: «Политическая обстановка в стране и партии – хорошие. Хорошо восприняты – решения съезда и Майского Пленума ЦК, создана обстановка, спокойной деловой обстановки[52] и трудового подъема, еще больше возрос авторитет партии и единство народа с партией и правительством. Выборы в Верховный Совет – прошли по своим итогам – выше всех предшествующих выборов»[53]. Характерно, что даже имена собственные редко употребляются Брежневым без приложения слова «товарищ». Например, в октябре 1971 г. Брежнев записывает состав делегации АРЕ: «т. Садат т. Риад т. Фавзи»[54]. При этом «товарищ» также применяется как в отношении «капиталистов» («как фамилия товарища, сидящего справа от Кисинжера?»)[55], так и «оппортунистов» (например, в отношении А. Дубчека в феврале 1969 г.)[56].

«Политическая обстановка в стране и партии – хорошие…» Запись Л.И. Брежнева

1 августа 1966

[РГАНИ. Ф. 80. Оп. 1. Д. 979. Л. 77 об.]

Следует также отметить эклектичный характер записей Брежнева, которые условно можно разделить на три части: 1) записи конспективного характера; 2) пометки в стиле «держу руку на пульсе» и 3) памятки преимущественно личного характера.

Конспективный стиль характеризует записи середины 1960-х – середины 1970-х гг., когда Брежнев был политически активен и относительно здоров. Конспектам Брежнева свойственна синхронность в прямом смысле: несмотря на наличие секретарей и стенографистов, генсек зачастую создавал собственной рукой обширные тексты, буквально записывая слова своего собеседника от первого лица в формате конспекта (здесь зачастую присутствует разделение на пункты, ключевые предложения, резюме), но, как правило, без собственной оценки. На логичный вопрос, зачем он это делал, можно предположить, что такого рода конспекты служили Брежневу не столько для памяти, сколько как специфический способ усвоения и анализа информации. Вероятно, в этом заключалась его «политическая кухня»: в процессе собственноручной записи происходило осмысление записанного, так ему было комфортней.

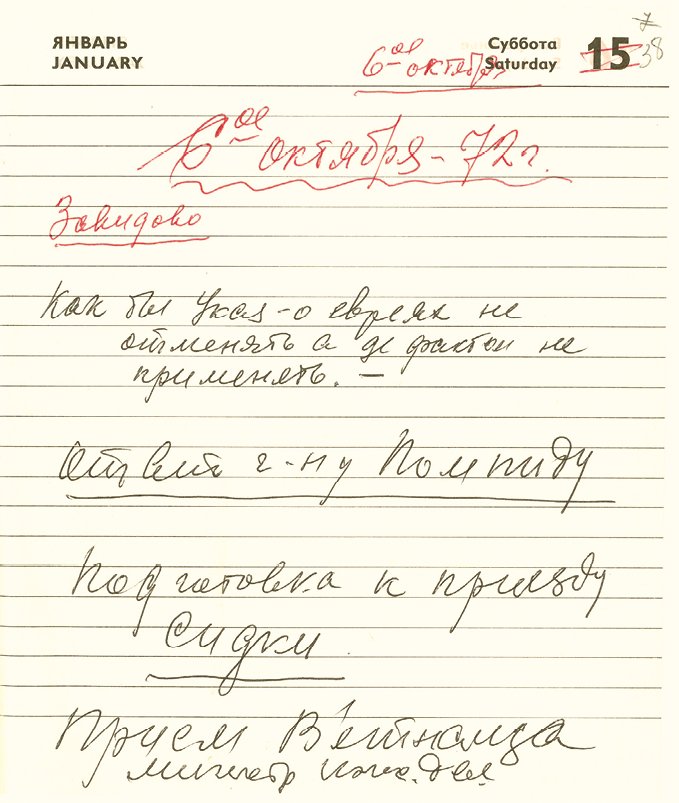

Тем не менее в записях присутствуют также следы брежневской рефлексии. Зачастую это рефлексия «первого уровня» – она ограничена кругом личного, непосредственного общения Брежнева, а также каждодневными практическими делами: он, как правило, не рассуждает об отвлеченных вещах, это для него тяжелая работа. Не случайно 16 марта 1973 г. Брежнев с подкупающей искренностью зафиксировал в своем «дневнике»: «…много сложного – приходится думать и сидеть»[57]. Но встречаются и исключения. Так, 6 октября 1972 г. Брежнев пишет на даче в Завидове: «Как бы Указ – о евреях не отменять, а де фактом не применять»[58]. В этой косноязычной записи заключена блестящая брежневская идея, с помощью которой, как он надеялся, ему удастся решить конфликт с США, возникший вокруг вопроса свободы эмиграции из СССР еврейского населения в связи с принятием указа Президиума Верховного Совета СССР от 3 августа 1972 г., согласно которому евреи, выезжавшие из СССР на постоянное жительство за границу, должны были возместить государству затраты на их обучение, так называемый еврейский налог[59].

«Как бы Указ – о евреях не отменять…» Запись Л.И. Брежнева

6 октября 1972

[РГАНИ. Ф. 80. Оп. 1. Д. 983. Л. 38]

Львиную долю среди брежневских записей составляют пометки в стиле «держу руку на пульсе», иногда напоминающие жанр любимой брежневской новостной программы советского телевидения – программы «Время». Они объединены одной общей темой «как живет страна» и сопровождаются, особенно в последние годы жизни Брежнева, рутинными рефренами «настроение у народа хорошее» и «все хорошо». Кроме того, к этим же записям относится большой кадровый «пасьянс», постоянно раскладывавшийся генсеком. Рабочие записи Брежнева – это в первую очередь сотни фамилий представителей партийно-советской элиты высшего и среднего эшелонов СССР и социалистических стран, его кадровой опоры и «гвардии».

Что касается записей типа «памяток», носящих сугубо личный характер, то их количество стремительно нарастает ближе к концу жизни Брежнева. Записи второй половины 1970-х – начала 1980-х свидетельствуют о постепенном затухании его интереса к политическим и экономическим вопросам, зато именно в записях о здоровье, деньгах, наградах, подарках, лекарствах и т. п. наиболее ярко вырисовывается личность стареющего Брежнева, открываются его интимные черты. Одна из таких записей 1977 г. вообще напоминает хайку, особенно учитывая брежневскую манеру записи в столбик: