Полная версия

Леонид Брежнев. Опыт политической биографии

Первый вывод, который, с нашей точки зрения позволяет сделать анализ стилистики и языка брежневских записей, заключается в том, что Брежнев до конца своей жизни оставался по своей сути политическим работником, перед нами записи бывшего политрука, которого не научили иначе писать, а зачастую и мыслить. Когда дело доходит до официоза, ему всегда проще сказать штампом, применить идеологическое клише, чем что-то «придумывать». Причем необходимо подчеркнуть – пишущий Брежнев – это именно политрук, созревший плод советской бюрократии и идеологии, а не романтический «комиссар в пыльном шлеме» из песни Булата Окуджавы. Именно в армии Брежнев окончательно сложился как личность, которая предстает на страницах его рабочих записей.

Второй вывод может прозвучать парадоксально. Брежневские записи – это записи человека, который себя прекрасно знал и трезво оценивал свой уровень, свой потенциал, свои способности, свои слабости, но в то же время и свои сильные стороны. Эти тексты ориентированы полностью вовнутрь, в них нет «красивостей», нет самолюбования, Брежнев не «козыряет», не пытается никому пустить пыль в глаза, здесь нет даже тени попытки преднамеренного нарочитого конструирования текста. Иными словами, в записях нет ничего искусственно привнесенного – даже вышеупомянутые шаблоны советского новояза – это действительное отражение его личности. Брежнев честен с собой. Этот вывод крайне важен для интерпретации брежневских записей, им можно верить.

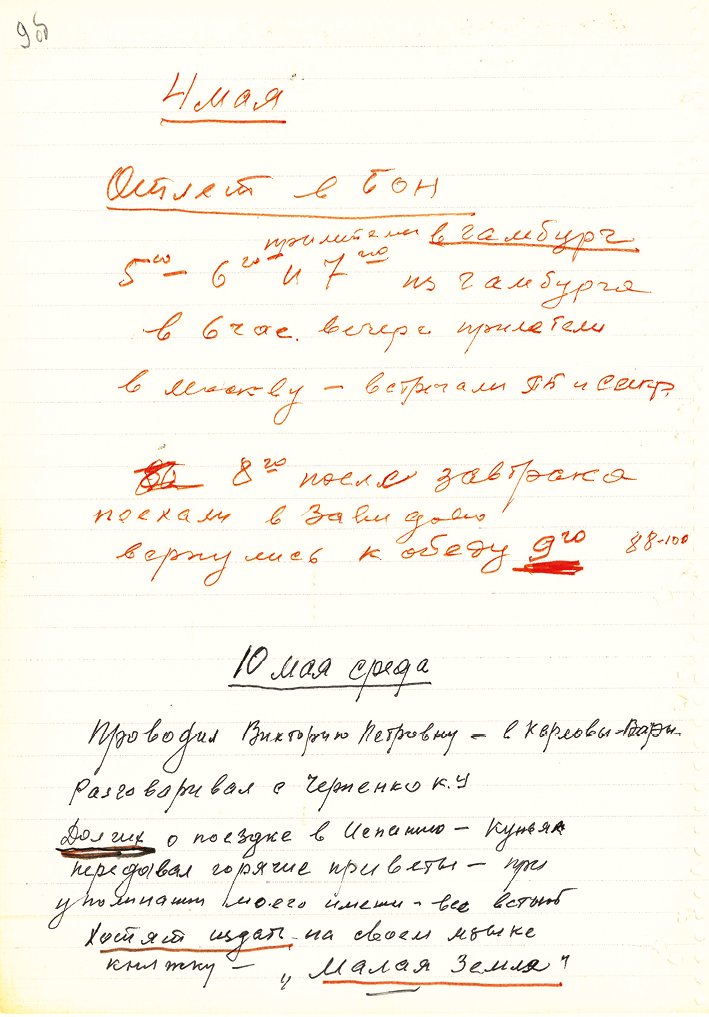

Казалось бы, этот вывод о «честности» противоречит пресловутому брежневскому тщеславию, которое в первую очередь выражалось в любви к лести, к разного рода наградам и награждениям. Действительно, в записях «позднего Брежнева» читатель найдет целый букет выдающихся образчиков гипертрофированного честолюбия генсека. Например, 10 мая 1978 г. он с глубочайшим удовлетворением констатировал: «Долгих[61] [рассказывал] о поездке в Испанию – Куньял[62] передавал горячие приветы – при упоминании моего имени – все встают. Хотят издать на своем языке [мою] книжку – “Малая Земля”»[63].

«Долгих о поездке в Испанию…» Запись Л.И. Брежнева

10 мая 1978

[РГАНИ. Ф. 80. Оп. 1. Д. 987. Л. 9 об.]

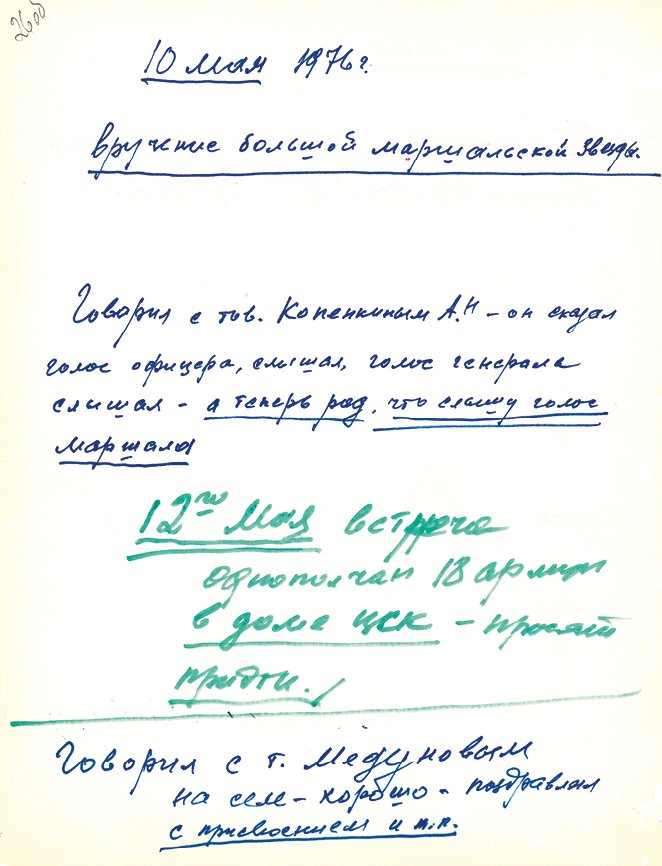

Но здесь важно понять, почему Брежнев принимает все эти вещи за чистую монету, без тени иронии. Еще в свою бытность председателем Президиума Верховного Совета СССР Брежнев любил повторять советским журналистам: «Поскромнее, поскромнее, я не лидер, я не вождь»[64], а уже будучи генсеком, призывал своих референтов поменьше цитировать в его речах Маркса, так как «никто не поверит, что Брежнев читал Маркса»[65]. Но во второй половине 1970-х гг. Брежнев очевидно решил для себя, что по совокупности сделанного он сравнялся со своими предшественниками, стал «трижды коммунистом»[66], а посему достоин максимального почета и уважения. Как заявил генеральный секретарь на встрече с однополчанами 9 мая 1976 г., после присвоения ему маршальского звания, он до маршала «дослужился». В этом «дослужился» ключ к пониманию брежневского тщеславия. Недаром он с таким удовольствием записал слова начальника отдела наград Президиума Верховного Совета СССР А.Н. Копенкина: «10 Мая 1976 г. Вручение большой маршальской Звезды. Говорил с тов. Копенкиным А.Н. – он сказал: голос офицера слышал, голос генерала слышал – а теперь рад, что слышу голос маршала»[67].

«Вручение большой маршальской Звезды…» Запись Л.И. Брежнева

10 мая 1976

[РГАНИ. Ф. 80. Оп. 1. Д. 985. Л. 26 об.]

Таким образом, рабочие записи, которые, наверное, правильно было бы называть «бортовым журналом»[68] Брежнева, несомненно свидетельствуют, что по сравнению со своими предшественниками – Лениным, Сталиным, Хрущевым – Брежнев был в гораздо большей степени бюрократом и администратором, чем идеологом коммунизма, эпигоном, чем теоретиком и охранителем-центристом, чем революционером, тщеславным в жизни, но не в своих собственных текстах.

Глава 2

Брежнев как редактор

Надо отдать должное Брежневу. Он умеет подобрать людей, себе помощников. Грамотные люди по разным случаям всякие приветствия могут написать, высказывания, в общем, грамотные, хотя не всегда интересные.

В.М. Молотов§ 1. Советские вожди и спичрайтеры

Коллективное авторство как отличительная характеристика «позднесоветских» идеологических текстовСоветский политический язык брежневской эпохи все чаще и чаще становится предметом анализа историков, антропологов и филологов. В своей книге «Это было навсегда, пока не кончилось…» Алексей Юрчак нарисовал грандиозную картину окостенения и анонимизации идеологического дискурса 1960–1980-х гг., когда из текстов изгонялась всякая оригинальность и любые особенности индивидуального авторского голоса, тексты редактировались и полировались бесчисленное количество раз, пока не начинали напоминать предыдущие тексты. Кризис советского политического языка являлся оборотной стороной кризиса советской идеологии. В частности, Юрчак утверждает: «В результате стремления большинства субъектов, говорящих на этом языке, избежать того, чтобы их высказывания воспринимались как дву- смысленные или неточные, каждое новое высказывание стало строиться как имитация другого высказывания, уже ранее кем-то написанного или произнесенного. Идеологические тексты стали все чаще писаться коллективно»[69].

Таким образом в брежневский период сформировался неуклюжий, «дубовый» язык, где соблюдение формы превалировало над содержанием. В процесс имитации текстов были вовлечены все, кто пользовался советским политическим языком – от журналиста до генерального секретаря. «Позицию автора идеологического дискурса никто, включая Брежнева, более занять не мог», – констатирует Юрчак[70]. Таким образом, именно Брежнев, который довел до максимума процент коллективности и анонимности в деле написания и редактирования авторитетных политических текстов, являлся главным источником и ретранслятором «позднесоветского» идеологического языка.

Л.И. Брежнев выступает на собрании актива Московской городской и Московской областной организаций КПСС в Кремлевском дворце съездов. В президиуме (справа налево): К.Т. Мазуров, А.Н. Шелепин, Д.С. Полянский, А.П. Кириленко, В.И. Конотоп, В.В. Гришин и др.

27 июня 1969

Фотограф С. Преображенский

[РГАКФД]

В этом анализе верно подмечены специфические особенности политического языка брежневской эпохи. Однако Юрчак, который призывает отказаться от использования «черно-белых» бинарных оппозиций[71] при изучении позднего Советского Союза, сам конструирует такую же бинарную пару, где «брежневский» имитационный дискурс составляет оппозицию оригинальному «сталинскому» дискурсу. В действительности картина была гораздо более сложной, многоцветной, а временами – парадоксальной, как показывает реконструкция истории создания коллективных текстов, где главными авторами являлись спичрайтеры, а Брежнев выступал в роли редактора.

Советский спичрайтинг: предыстория до БрежневаПрезидентский спичрайтинг[72], как отдельное направление, появился в США во времена президента Уоррена Хардинга (1921–1923), нанявшего одного из «литературных клерков» для написания речей. В президентство Дуайта Эйзенхауэра, когда развитие средств массовой информации потребовало от политиков качественных и ярких текстов, спичрайтинг стал неотъемлемым элементом американской политики. Известный специалист по ораторскому искусству Тревор Пэрри-Джилс считает, что «хороший спичрайтер должен быть начитанным, обладать солидными познаниями в философии, истории, литературе, экономике, психологии и искусстве, понимать силу языка»[73]. Спичрайтер не может быть публичным человеком – его нанимают с тем, чтобы его работа оставалась в тайне.

Первые советские вожди в услугах «речевиков»[74] не нуждались. В.И. Ленин не только самостоятельно писал статьи и речи, но и всю жизнь создавал партийную теорию. Ленинские труды, более трех тысяч документов, составили 55 томов. За Сталина, с его недостатком образования, которое он старался компенсировать ежедневным чтением, речей и докладов, также никто не писал, а его собственные труды уместились в 18 томов.

Тем не менее именно в сталинский период появились первые команды «речевиков» – референтов, составлявших тексты для малограмотной партийной элиты на всех уровнях власти. Руководители сталинской эпохи, как правило, отличались сильными характерами и высокой работоспособностью, но страдали недостатком образования и культуры, плохо знали коммунистическую теорию. Институт советских «спичрайтеров» развился и окреп уже в послесталинское время. Особый размах практика использования «придворных речевиков» получила при Хрущеве, который никогда не отличался грамотностью и был не в состоянии написать самостоятельно даже простую речь. «Хрущев не писал, а диктовал, – отмечал Л.М. Замятин[75], – с ним всегда, как тень, была стенографистка. <…> Язык у Хрущева был неправильный, образный, часто с включением крепких русских слов»[76]. Записанные мысли главы партии, так называемые диктовки, сразу же отдавались в стенографическое бюро и вскоре возвращались в пресс-группу, а при необходимости отправлялись в соответствующие министерства[77]. Причем диктовки нередко вообще не подвергались какой-либо стилистической обработке или исправлению грамматических ошибок. Так, министр иностранных дел А.А. Громыко запрещал своим сотрудникам, занятым обработкой диктовок Хрущева, вносить правку в застенографированный текст[78].

Тем не менее Хрущев прекрасно понимал всю важность грамотных, профессионально написанных текстов. «Знаменитое хрущевское послание президенту Дж. Кеннеди в период карибского кризиса, – вспоминал Замятин, – буквально сидели и писали три человека – Фалин, Замятин и Менделевич, плюс Андропов и Громыко. Писали, тут же отдавали печатать. В другой комнате сидело Политбюро, и им носили по одному листочку по мере написания. А за отдельным столиком Ильичев на основании нашего документа составлял текст для печати»[79].

Н.С. Хрущев и Л.И. Брежнев разговаривают по телефону с космонавтом В.Ф. Быковским, находящимся в космосе

Москва, 14 июня 1963

Фотограф В. Малышев

[РГАКФД]

Хрущев создал при себе специальную пресс-группу, которая готовила для него все самые важные партийные документы. Эта группа, возглавляемая секретарем ЦК Леонидом Ильичевым, состояла из восьми человек[80] и работала на Первого секретаря постоянно, несмотря на то что все ее члены имели «должности и обязанности за рамками группы»[81]. Знаменитый «антисталинский» доклад Хрущева на XX съезде КПСС был написан «речевиками» на государственной даче в Волынском. По иронии судьбы на этой же даче, где хрущевские спичрайтеры месяцами корпели над докладом, несколькими годами ранее умер Сталин[82]. Все «съездовские» доклады для Хрущева также готовились в Волынском, где члены пресс-группы вместе с советниками «узкой специализации» проводили недели и даже месяцы. В среднем на подготовку такого доклада уходило от пяти до шести месяцев. На конечном этапе работы Хрущев, как правило, просматривал всего два раздела – «военный и внешнеполитический»[83]. После этого следовала предварительная читка, так как Хрущев предпочитал воспринимать тексты на слух. Обычно это занимало несколько дней, после чего текст уже с учетом замечаний Хрущева рассылался членам Политбюро, которые должны были оперативно внести свои правки.

Несмотря на всю свою малограмотность, Хрущеву удалось благодаря созданной им команде придворных «речевиков» внести свой вклад в развитие коммунистической теории, в частности в вопросах сосуществования двух социальных систем, мирного перехода от капитализма к социализму, отмирания государства при социализме. За стенами Кремля мало кто знал, что тексты Хрущева основывались не только на идеях секретаря ЦК КПСС Отто Куусинена, «главного теоретика партии» и редактора учебника «Основы марксизма-ленинизма», но и целой команды молодых политологов в составе Г.А. Арбатова, К.Н. Брутенца, Ф.М. Бурлацкого, Е.И. Кускова и др. [84]

В отличие от Сталина, который самостоятельно вносил изменения в тексты своих соратников и даже лично писал за них их выступления[85], Хрущев предпринимал подобные интервенции только через своих спичрайтеров. Так, выступление главного идеолога партии, секретаря ЦК КПСС М.А. Суслова на февральском пленуме ЦК КПСС 1964 г., посвященное осуждению культа личности Сталина, было написано хрущевскими «речевиками» Бурлацким и Беляковым. Суслову только разрешили вставить в «свой» текст нужные ленинские цитаты[86]. Как позже отмечал Бурлацкий, Суслов не простил ни Хрущеву, ни его «речевикам» совершенного над ним «идеологического насилия»[87].

Институт спичрайтеров получил свое развитие в начале 1960-х гг. за счет появления консультантов – новой должности в аппарате ЦК КПСС. Георгий Арбатов в своих воспоминаниях утверждает, что эта новация была вызвана резким обострением отношений с Китаем. Сначала консультанты появились только в двух отделах ЦК – в международном, который возглавлял Б.Н. Пономарев, и по связям с коммунистическими и рабочими партиями соцстран во главе с Ю.В. Андроповым[88]. В партийной иерархии эти должности стояли довольно высоко: консультант приравнивался к заведующему сектором, а заведующий группой консультантов – к заместителю заведующего отделом ЦК КПСС. Арбатов, попавший в группу консультантов к Андропову в 1964 г., отмечал: «Новыми здесь были не только названия и функции (по сути, исследовательские), но и то, что впервые за многие годы в аппарат ЦК пригласили значительную группу представителей интеллигенции. <…> А поскольку потребность была большой и острой, и оба заведующих отделами хотели взять людей поярче, среди них оказалось и немало “вольнодумцев”, совсем уж непривычных, даже чуждых тогдашнему партийному аппарату» [89].

По мнению Арбатова, группа консультантов, подобранная Андроповым и позже частично перекочевавшая к Брежневу, «была одним из самых выдающихся “оазисов” творческой мысли того времени»[90]. В «необычный коллектив» вошли молодые и честолюбивые специалисты, всецело разделявшие платформу ХХ съезда КПСС: А.Е. Бовин, Н.Н. Иноземцев, Ф.М. Бурлацкий, А.С. Черняев, Г.Х. Шахназаров, О.Т. Богомолов, Н.В. Шишлин, Р.П. Федоров, Г.И. Герасимов, Ф.Ф. Петренко, В.А. Александров и П.Л. Коликов[91]. Именно Андропов, который в 1957–1967 гг. заведовал отделом ЦК по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран, пришел к выводу о необходимости «использования интеллекта» в интересах руководителей, которые не умели ни писать, ни выступать, ни вырабатывать стратегию[92]. «Своим назначением на должность секретаря ЦК, – по мнению Бурлацкого, – он [Андропов] в огромной степени был обязан именно тому, что сумел взять на себя с нашей помощью подготовку важнейших выступлений Хрущева»[93]. Вместе с тем, отмечал Бурлацкий, аппарату ЦК не нравилось, что все большее влияние на подготовку документов и речей первых лиц партии и государства стала оказывать научная интеллигенция, а не «коренные» аппаратчики[94].

§ 2. Брежнев и спичрайтеры: к вопросу о симбиозе вождя и команды

Хрущев, с которым Брежнев тесно общался в 1956–1964 гг., показал прекрасный пример использования спичрайтеров. Брежнев полностью воспринял и усовершенствовал хрущевскую новацию: «придворная» команда «речевиков» была важным инструментом брежневской политической кухни в течение всех 18 лет его нахождения у власти. Здесь можно говорить об обоюдовыгодном симбиозе Брежнева и его спичрайтеров.

Брежневский интеллект: слабые и сильные стороны в оценках современниковЧтобы лучше понять и полнее осознать этот феномен, необходимо предварительно попытаться оценить интеллектуальные способности Брежнева. Практически во всех биографических работах, а также в воспоминаниях ряда сотрудников из «близкого круга» присутствует весьма неприглядный образ Брежнева – недалекий, ленивый человек, который целыми днями играл в домино на даче или охотился в Завидове, когда другие за него работали, писали речи, доклады и мемуары. По словам Бурлацкого, Брежнев «очень не любил читать и уж совершенно терпеть не мог писать»[95]. В отличие от Хрущева, который мог заблаговременно надиктовать свои «принципиальные соображения» перед подготовкой выступления, Брежнев этого никогда не делал[96]. «Брежнев не освоил даже грамоты, – отмечает Млечин, – простые слова писал с грубыми ошибками»[97]. Слабый интерес к чтению у генсека отмечал и министр иностранных дел Громыко: «Его знания не отличались глубиной. Не случайно он не любил разговоров на теоретические темы, относящиеся к идеологии и политике. Последние годы жизни он почти ничего не читал <…> Помню однажды, находясь на отдыхе в санатории под Москвой, я рекомендовал ему книгу о жизни Леонардо да Винчи, даже принес ее. Он обещал прочесть. Но недели через две вернул, сказав: “Книгу я не прочел. Да и вообще, – отвык читать”»[98].

Набор негативных оценок можно продолжить без труда: «По сути, генсек давно уже превратился в главного придворного церемониймейстера, – декоративного “вождя”, решения которого рождаются не в его голове, а за спиной – в опытном, отдрессированном аппарате, где действительно было немало умных работников. Но усилия даже таких людей не могли скрыть убогости мышления генсека, его примитивных рассуждений» (Дмитрий Волкогонов)[99]; «Очень некомпетентный руководитель, совершенно не обладавший качествами “выдающегося деятеля”» (Кирилл Мазуров)[100]; «Брежнев был человек безграмотный. Он, я думаю, не читал ни Маркса, ни Энгельса, ни Ленина» (Геннадий Воронов)[101]; «Он [Брежнев] вряд ли знал, что такое марксизм-ленинизм. <…> Не уверен, чтобы он когда-либо читал Маркса, а Ленина – максимум по обязательному списку провинциального технического вуза» (Анатолий Черняев)[102]; «Человек этот был типичен для верхушки тогдашней политической элиты. Начиная уже с того, что, имея формально диплом об окончании вуза, был малообразованным и даже не очень грамотным. Способностей он был средних, культуры низкой. <…> Если он что-то “для души” читал, то журналы вроде “Цирка”, фильмы предпочитал смотреть о природе или животных, а также “Альманах кинопутешествий”; серьезные картины редко мог досмотреть до конца <…> в театре, по-моему, вообще многие годы не бывал. Его самыми большими слабостями как руководителя государства были почти полное отсутствие экономических знаний, консерватизм, традиционность и прямо-таки аллергия на новое» (Георгий Арбатов)[103].

В этих оценках много справедливого: Брежнев действительно не был страстным читателем книг и не являлся теоретиком марксизма-ленинизма. Но при этом он прекрасно осознавал свои слабые стороны и просил своих консультантов и помощников не делать из него «теоретика» партии[104], избегал дискуссий на сложные идеологические темы и всеми силами сопротивлялся сложным, по его понятиям, теоретическим формулировкам в текстах. Обсуждая, к примеру, проект доклада Брежнева на ХХIV съезде КПСС, его помощник Александров-Агентов раскритиковал слишком «ученый, академический язык» текста, а Брежнев тут же его поддержал: «Тем более что докладчик это любит – чтобы было без крючков». Станислав Меньшиков вспоминал, как были потрясены «сочинители» одного из генсековских докладов, когда в возвращенном им варианте возле слов «государственно-монополистический капитализм» стояла пометка Брежнева: «К чему здесь эта наукообразная галиматья?»[105].

Л.И. Брежнев беседует со старшей аппаратчицей комбината искусственного волокна В.И. Величко (Ростовская область) в перерыве между заседаниями XXIII съезда КПСС

31 марта 1966

Фотограф В. Соболев

[РГАКФД]

Взвешенную характеристику Брежневу много лет спустя после его смерти дал его многолетний спичрайтер А.Е. Бовин: «[Брежнев был] человеком далеко не глупым. Во всяком случае, несравненно умнее тех, кто нынче склонен изображать в карикатурном виде “творца застоя”. Скажу больше: требовался недюжинный ум, чтобы столь длительное время возглавлять одну из двух “сверхдержав”. Плохо было с образованием. <…> Но не было комплексов, [он] не стеснялся сказать: “Не знаю”, не стеснялся задавать вопросы. <…> Книг не читал. Книгами для Брежнева служили люди, специалисты, эксперты, с которыми он встречался и беседовал. Он был хорошим собеседником – умел слушать. Умел располагать к себе людей вниманием, вовремя заданным вопросом, интересом к содержанию беседы. И умел воспринимать аргументы»[106].

Чтобы компенсировать свою слабость, Брежнев продемонстрировал качество хорошего руководителя – он подобрал команду профессионалов из числа интеллектуалов высочайшего класса, которую не только эксплуатировал, но с которой вместе работал и к которой всегда прислушивался. Помощник генсека Александров-Агентов в ответ на вопрос одного из журналистов[107], как ему, высоко интеллектуальному человеку, работалось с такой «весьма недалекой личностью», как Брежнев, ответил: «Я никогда не соглашусь с таким грубым упрощением личности Брежнева. <…> Примитивный человек не окружил бы себя столь выдающимися людьми»[108].

Александров-Агентов считал, что основную роль в формировании Брежнева сыграла его социальная среда, наложившая свой негативный отпечаток на его интеллектуальное развитие: ограниченность образования и культурного кругозора, типичная черта «для эпохи ускоренного формирования нового, послереволюционного слоя хозяйственных и политических руководителей различных уровней». Ожидать глубинных знаний теории марксизма-ленинизма от Брежнева, который ограничился «только изучением и сдачей экзаменов по обязательным курсам марксистско-ленинских азов политэкономии, диамата, истмата <…> истории партии», – было бы просто наивным[109]. Особого пристрастия к чтению литературы как политической, так и художественной у генсека действительно не было[110]. По словам Александрова-Агентова: «Брежнев <…> читал для удовольствия <…> крайне редко и мало, ограничиваясь газетами и “популярными” журналами типа “Огонька”, “Крокодила”, “Знание – сила”. Уговорить Леонида Ильича прочитать какую-нибудь интересную, актуальную книгу, что-либо из художественной литературы было делом почти невозможным»[111]. И далее: «За 21 год совместной работы с ним мне не приходилось видеть ни разу, чтобы он по собственной инициативе взял том сочинений Ленина, не говоря уж о Марксе или Энгельсе, и прочитал какую-либо из их работ»[112]. В своих записках Александров-Агентов приводил почти анекдотический случай: «Во время одной из заграничных командировок (не помню уж, в какой стране) так сложилось, что вечер оказался свободным от каких-либо мероприятий. За ужином Леонид Ильич как-то растерянно сказал: “Так что будем делать?” Косыгин отвечает: “Ну что, пойдем книжку почитаем”. Когда он ушел, Брежнев слегка насмешливо сказал: “Ишь ты, книжку почитаем!” Сам он, вероятно, предпочел бы или какую-нибудь коллективную беседу, или кино, или, на худой конец, телевизор»[113].

Брежнева сложно назвать высокоинтеллектуальным и энциклопедически образованным человеком, однако он, в отличие от своих предшественников, получил довольно хорошее для своего времени образование. Не в пример Хрущеву, который в детстве пас скот, Брежнев одолел всю цепочку образовательных учреждений: церковно-приходскую школу, классическую гимназию (позже «единую трудовую школу»), техникум, институт. Учился он, как свидетельствуют документы, хорошо, да и инженером был неплохим[114]. Михаил Ненашев, заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК в 1975–1978 гг., а затем главный редактор газеты «Советская Россия», характеризуя интеллектуальные способности Брежнева, заявлял следующее: «Многое из того, что он знал, он прошел собственными ногами, проделал собственными руками и продумал собственной головой <…> Я думаю, что это была его самая сильная сторона. Он знал жизнь не из литературы, не из университетских курсов». И далее: «Он [Брежнев] многое из того, что обогащает человека, брал из общения. Он умел разговорить человека, умел расположить человека к себе и взять от него все, что ему необходимо. Процесс познания ведь своеобразен. <…> Другое уникальное качество Брежнева – это умение поставить рядом с собой людей, хорошо подготовленных, высоко эрудированных, способных дать ему многое из того, чего он сам не знал и не владел». А.А. Арзуманян, который знал Брежнева еще с войны и служил под его началом в политотделе 18-й армии, в доверительной беседе с Н.Н. Иноземцевым охарактеризовал его следующим образом: «Этого человека учить борьбе за власть и как расставлять кадры не придется»[115].