Полная версия

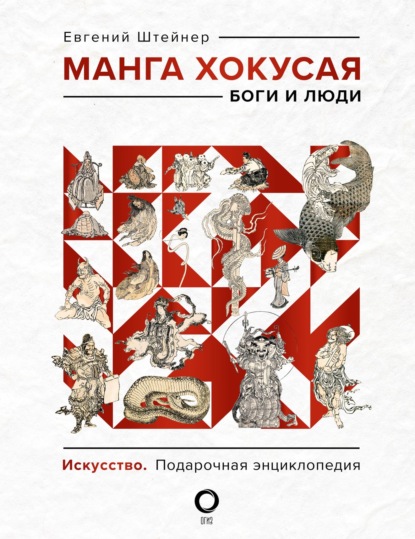

Падшие ангелы: демонология средневековой Руси

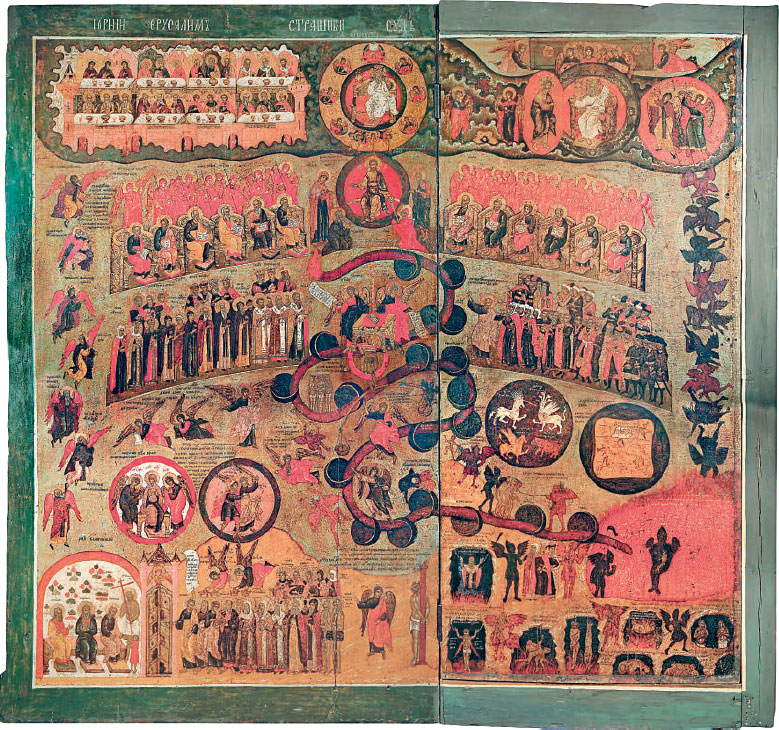

Справа (от зрителя) демоны низвергаются с небес в преисподнюю. Внизу осужденные грешники мучаются в разных сегментах ада. А в середине извивается змей, унизанный кольцами. Так на Руси с середины XV в. стали изображать посмертные испытания. Каждое кольцо – бесовская станция, где душу пытаются обвинить в одном из грехов. Рядом вьются демоны, а ангелы стараются унести от них души усопших. Почему мытарства расположили на теле змея, а не на лестнице или облаках (как бывало на миниатюрах) становится ясно, если приглядеться к деталям. Змей выходит из пасти ада, а вверху пытается ухватить Адама за пяту. Это отсылка к змею-искусителю, из-за которого случилось грехопадение и люди были изгнаны из рая. На некоторых иконах об этом писали напрямую («змей, искусивший Адама…»). Одновременно такая поза змея намекает на «пяту» (то есть конец) жизни человека, когда начинаются посмертные испытания.

Страшный суд, конец XVII – начало XVIII в.

Муромский историко-художественный музей, Инв. № М-6603.

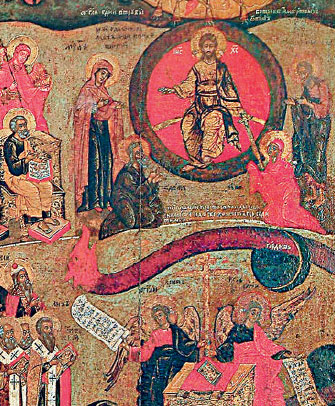

Христос освобождает праведников, которые томились в преисподней из-за первородного греха Адама и Евы. Он берет Адама за руку, поднимая другой рукой крест, символ спасительной жертвы. Внизу дьявол – бородатая фигура в красной набедренной повязке – тщетно пытается задержать своего бывшего узника. Он хватает Адама «за пяту» – так же, как змей на изображениях Страшного суда.

Сошествие во ад, первая половина XIV в.

Новгородский музей-заповедник, Инв. № 7579.

Подробнее всего об этом рассказывало «Хождение Феодоры по воздушным мытарствам», включенное в византийское Житие Василия Нового (X в.). Душа усопшей Феодоры в сопровождении ангелов начала возноситься на небо, устремляясь на восток, но на пути ей нужно было преодолеть 21 мытарство. На каждом из них особые бесы испытывали ее в каком-то грехе (сребролюбие, гордыня, прелюбодеяние…), который она совершила при жизни и который не захотела или не успела исповедать. При этом демон, заведующий блудной «станцией», хвалился, что поставляет в ад больше душ, чем остальные. Логика здесь проста. Человек может не быть обжорой или пьяницей. Может не воровать и не убивать. Но в похоти виноваты почти все (хотя бы в мечтах), а исповедовать это бывает стыдно. Из-за такой стеснительности тысячи душ и отправляются в преисподнюю.

Как правило, демонов не различали по природе или способностям. Хотя многие авторы упоминали «старших» или «сильных» духов, как именно устроен бесовской «социум», оставалось неясным. Только на закате Средневековья католические авторы начали изобретать сложные иерархии с бесовскими «герцогами», «баронами», «адвокатами» и проч. На Востоке мы почти не найдем такого – за редкими исключениями. В XI в. Михаил Пселл – ученый монах, богослов и математик, приближенный к нескольким императорам в Константинополе – одним из первых создал иерархию падших ангелов. В будущем она повлияла на европейских книжников. Демоны под его пером разделились на ранги. Выше всех в эфире обитают «сияющие» бесы. В воздухе живут менее сильные и способные, еще ниже расположились земные. А преисподнюю заселяют подземные – глухие, слепые и почти материальные твари[11].

Если история демонов начинается с падения, то нужно понять, когда оно произошло. А для этого сперва определить, когда появились все ангелы. Здесь было несколько версий. Многие богословы – Аврелий Августин, Василий Великий, Иоанн Златоуст, Иоанн Дамаскин и другие – полагали, что ангелы родились в первый день творения. В книге Бытия сказано: «Вначале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1). Возможно, что «небо» – это небесный мир духов. В третьей строке говорится о создании в тот же первый день света (Быт. 1:3) – возможно, что ангелы возникли вместе с ним[12]. Другие богословы, основываясь на тексте псалма: «Устрояешь над водами горние чертоги Твои… Творишь ангелами Твоими духов» (Пс. 103:3–4), полагали, что Бог создал ангелов вместе с «твердью» неба – во второй день. Еще реже это событие относили к пятому дню творения, когда возникли все «живые души», животные и птицы[13].

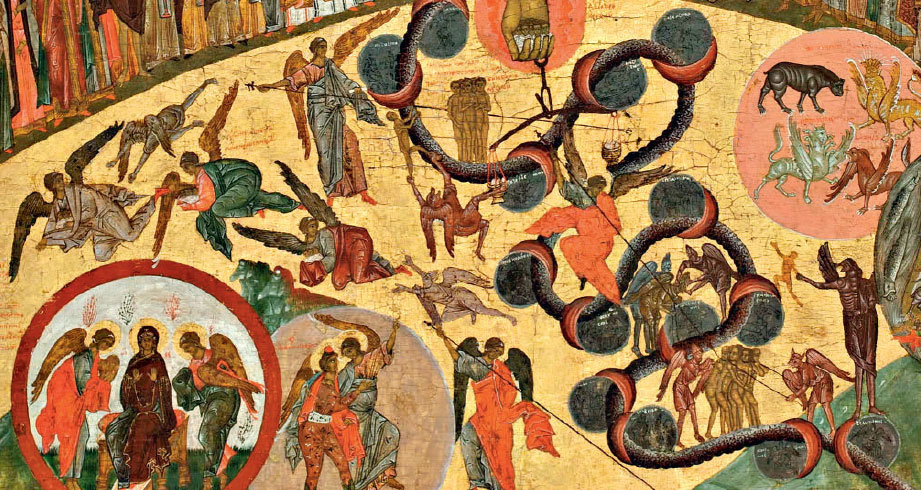

Змей мытарств. Демоны преследуют ангелов, те уносят от них души умерших (маленькие белые фигурки). Некоторые души пытаются убежать, карабкаясь по извивающемуся телу змея, но бесы хватают их за ноги и за руки. Справа внизу – души, не прошедшие испытаний. Демоны ведут их в преисподнюю, а ангел сверху бьет грешников копьем.

Страшный суд (фрагмент), XVI в.

Сольвычегодский художественный музей, Инв. № СМ-347-Ж.

Но встречались и экзотические версии. Одна из них вошла в Житие Андрея Юродивого, которое появилось в Византии около X в. и стало очень популярным на Руси. Тут рассказано, что ангелы оказались вторым Божьим творением – они родились после того, как было создано время. Причем сперва Бог сотворил «многообразных вечных духов», а потом взял от них материю, «якоже от земля тело», и породил ангелов[14].

Еще более странную историю рассказывала Вторая Книга Еноха (ок. I в. н. э.). Все духи, говорится здесь, родились из Аоила – некоего первоначального существа, которого вызвал к жизни Господь. Что-то похожее утверждало «Сказание, как сотворил Бог Адама» – правда, здесь уже не ангелы, а птицы и гады (амфибии, рептилии) были созданы Богом из четырех китов. Все это отголоски известного в разных культурах мифа о том, что мир был создан из тела первородного гиганта. В скандинавской мифологии это Имир, в индийской – Пуруша, в китайской – Пань-гу, а в христианских апокрифах – Аоил и четыре кита[15].

Восстание Люцифера и падение части ангелов привязывали обычно к четвертому дню Творения. Тогда были созданы небесные светила, день отделен от ночи, а свет от тьмы (Быт. 1:14–18). Падших духов, разумеется, связывали с «тьмой». В Русском хронографе (1516–1522) об этом говорилось кратко и ясно: «…в четвертый же день диавол отпаде: видев землю украшену и рече: поставлю на облацех престол мой и буду подобен Всевышнему»[16]. Иногда это драматичное событие изображали. В Лицевом летописном своде Ивана Грозного (1560–1570-е) на миниатюре, где показан четвертый день Творения, нарисованы ангелы, прогоняющие бесов. А в гравированной Библии Василия Кореня конца XVII в. в нижнем правом углу четвертой миниатюры выстроились крылатые и хохлатые демоны, возглавляемые бородатым сатаной (подпись: «В четвертый день помысли сатана: сотворю себе престол и буду равен Богу, и обретеся в бездне»)[17].

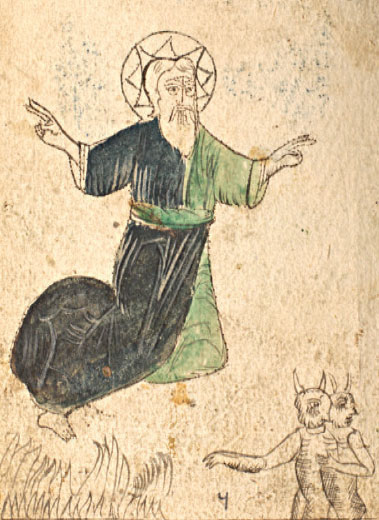

Третий день творения: Бог создает сушу и растения. Внизу пририсованы два беса – по одной из версий, они появились, как только была создана земля.

Миниатюра из синодика XVIII в.

НИОР БАН. 25.2.14, мин. № 4, л. 3об.

В апокрифической «Беседе трех святителей» дьявол назван первым жителем земли (первым, кто «наречеся на земли»), а его падение приурочено ко времени за четыре дня до создания Адама – то есть к третьему дню творения (отсчет включает шестой день, когда были созданы люди)[18]. Эту редкую версию проиллюстрировали в синодике XVIII в. – на третьей миниатюре нарисована трава и два рогатых демона[19].

Некоторые богословы считали, что стремительные духи не могли раздумывать долго – бесы отделились от светлых ангелов не на третий или четвертый день, а сразу же, через мгновенья после того, как все духи появились на свет. Эту версию на Руси могли прочесть, к примеру, в европейском сборнике «Луцидариус», который перевели в XVI в. Но ее немедленно раскритиковал приехавший на Русь афонский монах Максим Грек[20].

Другие авторы утверждали, что дьявол пал, когда отказался поклониться Адаму. Эта история никак не связана с хронологическими расчетами. Но исходя из нее получается, что это случилось не раньше шестого дня, когда были созданы первые люди. Уже во II в. о несостоявшемся поклоне сатаны упоминал богослов Ириней Лионский. На Руси такую идею знали благодаря апокрифам[21]. По этой логике, дьявол борется с людьми из зависти – ведь Бог назвал их своими детьми и предложил сильнейшему ангелу признать их первенство. Однако для многих богословов эта идея выглядела сомнительной. Автор греческого Жития Андрея Юродивого спорил с легендой: сатана, – писал он, – пал вовсе не из-за того, что отказался кланяться Адаму, как некоторые «клюдять» (брешут)[22].

Наконец, хронологически самая поздняя «датировка» связана с рассказом из книги Бытия о том, что до всемирного потопа некие «сыны Божии» спускались на землю и совокуплялись с человеческими женами (Быт. 6:1–4). Уже в Первой Книге Еноха (III в. до н. э. – I в. н. э.) это истолковали как историю о появлении демонов. Некоторые ангелы пришли на землю, соблазнились девушками, породили от них исполинов и рассеяли в мире зло. Их потомков смыл всемирный потоп. Но такую версию теологи быстро отмели. «Божьими сынами» признали не ангелов, а людей, потомков Сифа, третьего сына Адами и Евы[23].

Казалось бы, все споры о происхождении бесов связаны с вопросом «когда», а не «как». О том, что демоны – бывшие ангелы, упоминали постоянно. Но и тут встречались необычные версии. Так, апокриф о Тивериадском море (известен на Руси с конца XVII в.) пересказывал известную у разных народов легенду о птице-нырке, которая создала мир, достав землю с морского дна. Средневековые авторы вписали эту легенду в христианский контекст. Ныряльщиком оказался дьявол. Он плавал по волнам и однажды встретил Бога. Господь спросил: «Кто ты?», и сатана ответил: «Я Бог». «А кто я?», – спросил Господь. Дьявол выкрутился и ответил: «А ты богам Бог». Господь решил не убивать хвастливого собеседника, а сделать его помощником, и попросил достать землю со дна. Дьявол вытащил землю, но схитрил и спрятал часть во рту. Когда Бог приказал земле расти и образовывать сушу, этот грунт тоже начал разрастаться. В результате сатане пришлось отплевываться. Так возникли горы, болота и другие «плохие» места – их выплюнул дьявол. Это известный мотив, широко распространенный в Евразии: некто в начале времен испортил замысел творца и сделал ландшафт не таким хорошим, как задумывалось (к примеру, в некоторых регионах виновником оказывался ёж)[24]. Естественно, ученые книжники называли апокриф ложным и запрещали читать и переписывать. Но эти запреты мало влияли на практику. Несмотря на всю абсурдность легенды с точки зрения христианства, в рукописях она встречалась.

Еще две любопытные версии вошли в Житие Марины Антиохийской (мученица III–IV вв., житие известно с X в.). Здесь говорилось, что на святую в темнице напал дракон, обвитый змеями – Марина сперва расправилась с ним, а потом и с бесом, который подослал дракона. В некоторых версиях этой истории Марина расспросила демона, как нечистые духи появились на свет. Бес ответил, что сам не уверен, и рассказал три версии. Возможно, что часть ангелов в начале времен отпала во зло. Но некоторые говорят, – утверждал демон – что Сатанаил женился на «диевой дочери» (дочери Зевса). Она отложила яйца и высидела бесов. А другие думают, что злобные духи произошли от «древних лукавых жен» (это, вероятно, отголосок легенды о том, что демоны появились от земных женщин и «сынов Божьих»). Чтобы читатель не принял бесовские рассказы за истину, в некоторых списках жития автор устами Марины начинает ругать демона: «О, окаянне, что мешаеши яко мед со смолою… ты же смрадниче мешаеши лжю со истинною, за сие убию тя, испровергу тя, и к тому не узриши света сего»[25].

Наконец, в некоторых легендах ангелы и демоны вовсе рождались из искр, водяных брызг или отражений Бога в воде. В апокрифе «О Тивериадском море» Бог высек ангелов, а дьявол – бесов из кремня[26]. Такие версии известны в фольклоре, и мы о них еще поговорим. Но в средневековых текстах они оставались редкой экзотикой.

Имена и «должности» падших ангелов

Средневековое мышление иерархично. Под пером разных авторов мир представал как система пирамид, на вершине которых были свои правители, подчинявшиеся еще более высоким господам и, в конечном счете, Царю Царей – Господу. Эта система вездесущих иерархий охватывала и мир земной с его социальными структурами, и мир природы, и мир незримых духов. Ангелов разделяли на чины, подчиненные друг другу, небеса в апокрифических видениях и хождениях выстраивались в систему восходящих сфер… Неудивительно, что инфернальный мир, «царство» сатаны часто описывали по той же модели.

Представление об иерархии демонов было основано на строках Евангелия, где дьявол назван «князем» бесов и «князем мира сего», а его обитель – «царством»[27]. Католические авторы в Новое время разрабатывали подробные иерархии демонов, у которых были разные имена и «специализации». В ход шли имена языческих божеств, упомянутых в Библии: среди верховных духов оказывались Вельзевул, Велиар, Ваал, Левиафан, Бегемот и Астарот[28]. Им подчинялись легионы простых бесов.

Византийские и русские авторы не пускались в такие подробности, описывая слуг Люцифера. Представление об иерархии демонов обычно выражали с помощью военной метафорики: в житиях появлялись бесовские «воинства», возглавляемые «воеводами», «начальниками» и «князьями». Демонов могли называть «тысячниками» или «силой дьяволовой», на которую работает «весь полк бесовский»[29]. Образ войска указывал на множественность демонов (как евангельский «легион» бесов) и подчеркивал сатанинскую агрессию по отношению к людям. Автор Жития Елеазара Анзерского († 1656) рассказывал, что святого искушал «князь бесовского сонмища», который, вселившись в одного брата, назвал свое имя и ранг: «Не мните, яко от простейших есмь духов, ни, но князь Фелузер нарицаюся». А затем похвастался, что он возил на пегой ослице святого Авраамия Ростовского[30].

Сатана – властелин, посылающий в земной мир своих слуг. Об этом говорили, к примеру, апокрифические «Деяния и мучения апостолов Петра и Павла» (II–III вв., в русских переводах с XI в.). Во сне Павел увидел, что демонический «некто» сидел на золотом престоле – бесы докладывали ему о своих делах, и он наградил венцом самого удачливого, которому удалось соблазнить епископа и игуменью[31]. В русской «Повести о Савве Грудцыне» (1660-е) дьявол тоже сидел на престоле, а вокруг стояло «множество юношей крылатых»[32].

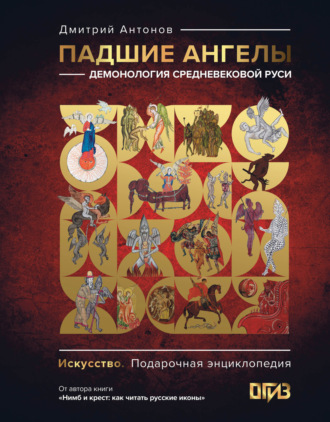

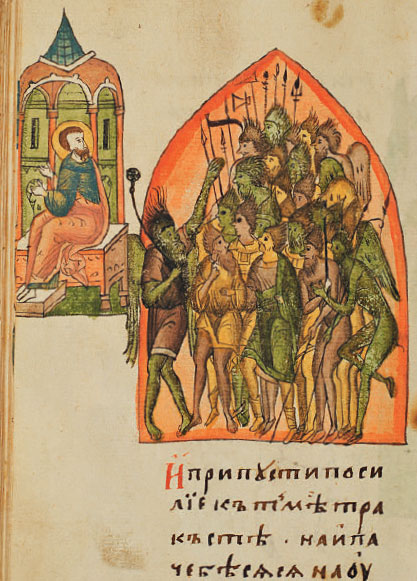

Бородатый дьявол с кривой дубиной выстроил бесов в нестройные ряды. Отряд готов отправиться в мир и искушать людей. Разноцветные демоны, одетые и нагие, поднимают вверх копья, пики, топоры. На все это смотрит визионер, святой Нифонт Констанцский.

Миниатюра из Жития Нифонта Констанцского, XVI в.

НИОР БАН. П. I. А. № 50, л. 153об.

Структурировать инфернальный мир помогало и представление о воздушных мытарствах. Демоны, поджидающие души умерших в воздухе, распределены по «станциям» и специализируются на разных грехах. Во главе каждого мытарства стоит начальник.

Отношения Люцифера-Денницы и демонов описывали как армейскую иерархию (легионы, воинства, полки, начальники), государственное устройство (престол, царство, слуги) или родство (сатана – «отец» демонов). Грешников, иноверцев и всех, кого осуждали и называли врагами, тоже включали в эти отношения. Злодеи и ненавистные оппоненты превращались в «детей», «слуг» и «воинов» дьявола.

Для обозначения самого «отца лжи» (Ин. 8:44) использовали не только имена Еосфорос, Люцифер и Денница. Его называли «дьявол» и «сатана». Первое имя происходит от греческого διάβολος – «клеветник». А второе восходит к еврейскому ха-сатан – «противостоять», «быть противником». В иудейской судебной практике так называли обвинителя в суде[33]. Но любопытно, что оба имени стали использовать и в отношении простых демонов. Когда жития рассказывают, что святой поймал, избил или изгнал в ад «сатану» или «дьявола», речь обычно идет не о самом прародителе зла, а о ком-то из его слуг. Тут действует принцип метонимического переноса (часть заменяет собой целое). Всякий бес действует по воле своего господина. В этом смысле побеждая демона, человек побеждает сатану – но не обязательно в его «личной» ипостаси.

Имя, с которым связана биография самого Люцифера, – Сатанаил. Апокрифическая легенда утверждала, что божественную частицу «-ил» (, эль – «Бог» на иврите) Господь отнял у первого ангела после его восстания. Так бывший Сатанаил превратился в Сатану. А частицу «-ил» Бог передал архангелу Михе, который стал Михаилом[34]. В XVI в. Максим Грек, критикуя европейский сборник «Луцидариус», отвергал эту версию. Дьявол до своего падения не мог зваться Сатанаилом, так как «сатанас» по-еврейски означает «отступник». А высший ангел никуда не отступал, когда был создан. Его звали Еосфорос, по пророчеству Исайи. В сатану он превратился чуть позже[35].

Русские авторы часто называли демонов именами, упомянутыми в Библии: Вельзевул, Велиал/Велиар, Ваал, Бегемот и Левиафан. Все они пришли из иудейской и ассиро-вавилонской мифологии – боги, которых в разное время почитали на Ближнем Востоке, для иудеев были демонами. Кроме того, в русских сочинениях встречалось имя Зерефер. Оно отдаленно напоминало другое имя, Зуфелуз – искаженный славянский вариант имени Вельзевул. Русские азбуковники (словари иноземных и непонятных слов) считали имена одинаковыми и предлагали такое объяснение: «Зерефер толк и Зуфелуз сия» (Зерефер значит Зуфелуз)[36].

Имена дьявола легко подменяли друг друга. Граница между Люцифером и его подданными теряла определенность. К примеру, в переводном Житии Ипатия Гангрского появился дьявол, который представился сатаной и хвалился, что именно он изгнал Адама из рая и искусил Христа в пустыне. Кажется, что такие имена и биография указывают на самого праотца зла. Но вскоре этот дух уже назван бесом, а Ипатий отправляет его в преисподнюю[37]. В Житии Никиты Бесогона к святому в темницу пришел дьявол, который позже назвался бесом. Никита бросил его на землю, начал бить и заставил признаться, что его зовут Вельзевул и он послан обольстить мученика своим отцом – сатаной. А в Житии Иулиании Никомидийской к святой под видом ангела явился бес, который называл себя Зафелузом, а потом сообщил, что называют его Зефувер, «бес лукав», и послал его отец сатана, который зовется Зуфелуз. При этом он, как и его «коллега» из Жития Ипатия Гангрского, перечислил свои исторические подвиги: от убийства Авеля и искушения Иуды до наущения императора Нерона, который предал мученической смерти апостолов[38]. Что это – явление самого дьявола, хвастовство мелкого беса или идея о том, что деяния сатаны автоматически распространяются на всех его подручных? Авторы явно не задавались такими вопросами. Они рассказывали о святых и не размышляли о взаимоотношениях демонических персонажей.

Ветхий Завет сохранил имена древних ближневосточных богов, превратив их в имена демонов. Спустя много веков то же начало происходить с «чужими богами», которых знали христиане. Средневековые авторы считали любые нехристианские культы «языческим бесопоклонством». В чужих религиозных изображениях и изваяниях обитают бесы. Именно они заставляют скульптуры двигаться и говорить (ведь язычники рассказывают, что их идолы оживают). Демоны выдают себя за богов и радуются, что народы поклоняются им[39]. Неудивительно, что в византийской, а потом в русской книжности упоминали Осириса, Зевса, Аполлона, Афродиту, Артемиду, Посейдона и других «бесов».

Мелким божествам из чужих пантеонов отводили роль мелких демонов. Богослов IV–V вв. Иоанн Кассиан писал, что фавнами люди называют насмешливых бесов, которые довольствуются озорством. А других вредных духов люди называют кентаврами[40].

Про кентавров рассказывало, к примеру, Житие Павла Фивейского. Великий аскет и отец монашества Антоний Великий, говорится здесь, однажды шел по пустыне и встретил «стада» кентавров и фавнов. Они пожаловались, что после рождения Христа им «не осталось места» на земле, и попросили отшельника молиться о них Господу. Но Антоний рассудил, что это не простые, а бесовские стада, и порадовался о «погибели сатанине»[41].

Что касается славян, то они – как вспоминали книжники – раньше поклонялись Роду и рожаницам, Перуну, Мокоши и прочим «демонам», которые выдавали себя за богов. В XI в., вскоре после крещения Руси, ростовский монах Авраамий, по легенде, боролся с духом, который обитал в идоле Велеса. Бес оказался настолько сильным, что не подпускал святого, и Авраамий сумел его победить только с помощью посоха, который ему вручил апостол Иоанн Богослов[42] (к этой замечательной истории мы еще вернемся).

Любое колдовство, общение с покойниками и духами (включая духов-«соседей» – домовых, леших и так далее) ученые епископы и книжники называли служением дьяволу. За это простых людей осуждали во все века. На исповеди священники должны были спрашивать у прихожан: «Или чародейство деяла, или бесам молилася, и з бабами, еже есть рожница, и вилом и прочим таковым?», «Или чашу пила з бабами бесом, или трапезу ставила Роду и роженицам?», «Не носил ли еси жертвы бесом в лес и в реку?». «Бесомольцев» предписывали отлучать на три года как душегубцев и поджигателей[43]. Все это мало влияло на практики знахарства, общения с духами и умершими родственниками – в славянских культурах они дожили до сегодняшнего дня. Но риторика осуждения и церковно-учительные тексты пронесли сквозь века имена разных славянских божеств.

Демонов называли не только собственными именами, но и иносказательно. Дьявол – «князь века сего», «темный миродержец», «отец лжи», «лукавый», «нечистый», «погубляющий», «неприязненный», «враг», «противник», «искуситель», «древний змей», «змей лукавый» и так далее[44]. Многие из этих определений заимствованы из Библии. Оттуда же пришел еще один частый эпитет сатаны – «лев рыкающий» из первого послания апостола Петра (1 Петр 5:8). Впрочем, так же могли назвать и праведника, подчеркивая его отвагу. В средневековой культуре лев (как и некоторые другие создания) оказался амбивалентным персонажем. Это, безусловно, некто грозный и сильный – но добрый или злой, понятно только из контекста. Как писал богослов II–III вв. Ипполит Римский, «лев Христос, лев же и Антихрист»[45].

Многие имена указывали на черный/темный облик бесов: «темнозрачные», «черные», «синьцы». В Житии Афанасия Афонского в качестве эвфемизма (иносказательного имени) использовали и русское, и греческое слово «черный» (μέλας). Автор обыграл название места: Бог уготовал праведнику жизнь на краю Афона, в местечке, называемом Мелана, где его начал искушать «меланыи… иже на росиискому языку черъныи нарицается…»[46].

По той же логике бесов именовали «агарянами», «муринами» и «эфиопами», уподобляя темнокожим жителям южных стран. Эпитеты «муринский» и «эфиопский» использовали в значении «бесовский». Однажды Иван Грозный едко ответил Андрею Курбскому, который написал царю, что тот больше не увидит его лица: «Кто бо убо и желает таковаго эфиопскаго лица видети?»[47]. Это неудивительно – демоны, похожие на чернокожих эфиопов, упоминались уже в аскетической литературе IV–V вв.[48] А в некоторых историях нечистый дух являлся людям «темным как индианин»[49].

«Душа чистая» в облике крылатой девушки, стоящей на облаке. В ее короне – солнце, а под ногами – луна. Она попирает грехи и страсти. Справа под ногами Души – дракон (змей), а слева – лев, «лютый враг», связанный ее «чистотой». Оба зверя символизируют дьявола (лев, кроме того, – ярость и злобу). Вокруг вьются хохлатые и крылатые бесы. Из сосуда дева льет слезы, которые тушат пламя геенны. Эти аллегорические изображения встречались в разных вариациях с XVII в. (в 1627 г. гравюру с таким сюжетом издали в Киево-Печерском монастыре). Крылатая девушка или монах, распятый на кресте, побеждали страсти постом, смирением и другими добродетелями.

Душа чистая, XIX в.

Государственный музей истории религии, Инв. № А-171-IV.

В фольклоре эвфемизмы играют главным образом защитную роль: можно говорить об опасном духе, называя его «сосед», «нечистый», «шутик», «маленький» и так далее, не поминая по имени и не привлекая. Интересно, что в книжности такого не было – иносказательные имена легко чередовали с обычными. Азбуковники XVI–XVII вв. объясняли читателям, что бесы просто похожи на жителей южных стран из-за темного цвета их кожи: «Мурины, мурския страны человек, наричет же Писание и бесов муринами и ефиопами, и аравлянами, черности их ради, черны бо сут беси, якож черны ефиопских и мурских стран люди, и черности ради бесов ефиопами, и муринами, и аравлянами именует»[50].